人事異動のメリットや目的とは?デメリットやからくりについてご紹介

多くの企業で期末や期初など、企業内での節目で人事異動が行われています。企業に長く勤めていると、人事異動はよくあることであるため慣れてくるかもしれません。

しかし、人事異動の意図や背景が伝わっていない場合には、企業側の想定していたものとは違ったメッセージが伝わってしまう可能性があります。

人事異動の目的や手順など基本的な知識を身につけておくことで、より効果的な説明や、理解を深めることに繋がります。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

目次[非表示]

- 1.人事異動とは?

- 2.人事異動の目的

- 3.人事異動が決まる背景

- 4.人事異動が行われる手順

- 5.人事異動は希望を出せるの?

- 6.人事異動が多い時期

- 7.人事異動のメリット

- 8.人事異動のデメリット

- 9.人事異動になる人の特徴

- 10.人事異動にあたって知っておきたい法律

- 11.人事異動を行なうときの注意点

- 12.ネガティブな人事異動を避けるコツ

- 13.組織改善ならリンクアンドモチベーション

- 14.まとめ

- 15.人事異動に関するよくある質問

人事異動とは?

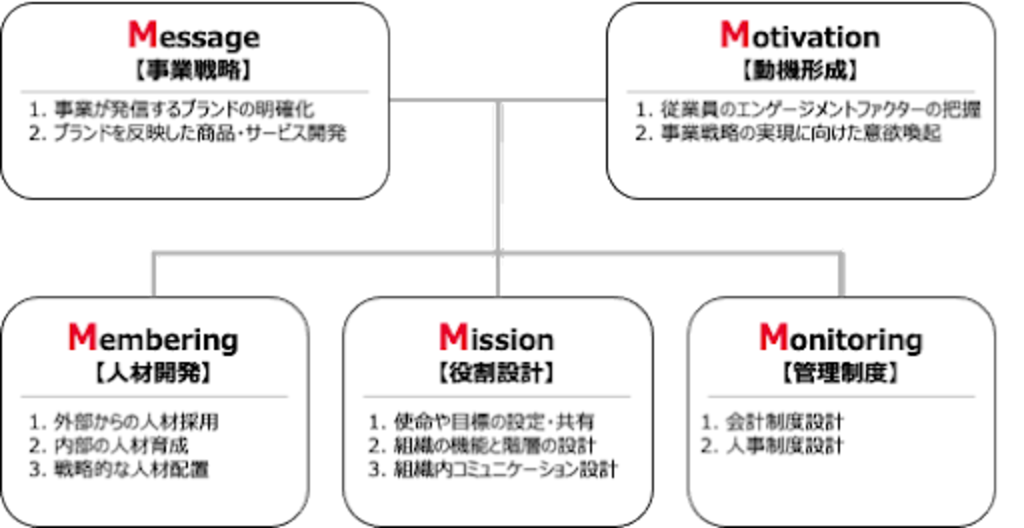

人事異動とは、企業の中で従業員の部署やチームなどの配置、勤務地などを変更することを指しています。ここで、人事異動が組織戦略の中でどのような位置付けなのかを、全体像と共に把握しておきましょう。

組織というものを捉える際には、下図のように「5つのM」を用いることが効果的です。

(参考:組織を捉える5つのM)

ここで、5つのMとは、下記の要素の頭文字をとったものです。

・Message:事業政略

・Motivation:動機形成

・Mission:役割設計

・Membering:人材開発

・Monitoring:管理制度

人事異動は、この中で「Mission(役割設計)」にあたる施策となります。人事異動をすることで、組織内のコミュニケーションラインや役割・機能の設計を行うことができます。

人事異動の種類

企業内での異動

企業内での人事異動は企業の中で配属や役職などが変更することであり、下記のような種類があります。

■昇格

一般的には、等級が上がることを指します。企業によっては、役職、職位が上がることを昇格と呼ぶことがあります。

■降格

一般的には、等級が下がることを指します。企業によっては、役職、職位が下がることを降格と呼ぶことがあります。

■部署異動

配属部署を変更することです。

■転勤・拠点異動

勤務地や拠点が変更になることです。

企業間での異動

企業間での人事異動は、グループ会社間や関係会社への異動が該当し、下記のような種類があります。

■出向

グループ会社や関係会社の部署に異動して業務を担うことを指します。出向では出向元と雇用契約を維持しているため、雇用条件などは出向元と結んだ契約が適用されます。

■転籍

出向とは異なり、新たに転籍先の企業と雇用契約を結んで異動することを指しています。雇用契約を結び直すことになるため、雇用条件は新しい企業と締結したものが適用されることになります。

人事異動の目的

配置の最適化

スポーツにおいてチームの方針や戦略に合わせてフォーメーションを変更することと同様に、企業においても事業戦略や経営方針に合わせて人材の配置を最適化することが必要です。

特に、新規事業の開始や新規部署の立ち上げなどでは、組織の編成の仕方を維持するだけでは上手く事業を前に進めることが難しい場合があります。配置転換や部署の統廃合などの人事異動を活用することで、社内のコミュニケーション設計や役割の変更を行うことができます。

人材育成

人事異動は組織施策の中でも、比較的即効性が求められる際に実行されるものですが、中長期的な人材育成のためにも活用されます。

特に、求める人材像として様々なスキルや経験を基に活躍するゼネラリストを設定している場合には、多くの部署や役割で実務経験を積んでもらうことは有効な育成手段です。

また、管理職候補として人事異動を活用している場合もあります。慣れ親しんだ1つの部署やチームだけではなく、多様な特性や背景を持っている人材と関わることでマネジメント能力を育むことが期待できます。

健全性の向上

長い期間で同じチームで業務を行うことは、少ないコミュニケーションコストや高いチームワークにより効率的な業務遂行を行うことができます。一方で、同じチームの中で生じる暗黙の前提やローカルルールによって組織の健全性が損なわれるリスクもあります。

業務のマンネリ化やチームのブラックボックス化などが進行すると、効果的な成果創出が行われないだけではなく、重大なコンプライアンス違反に繋がる可能性があります。人事異動を行うことで、組織内の新陳代謝による健全性の向上が期待されています。

キャリアの開発

「昇進のために異動した」といった言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。必ずしも昇進に人事異動が伴うわけではありませんが、人事異動の目的の1つとして従業員のキャリア開発が挙げられます。

長い期間同じ部署やチームにいる場合には、「この先のキャリアが見えにくい」といったキャリアに対する閉塞感が生じる可能性があります。このような意識を払拭し、社内での多様なキャリアステップを提供するために人事異動は有効な手段でしょう。

人事異動が決まる背景

では、人事異動はどのような背景で決定されているのでしょうか。人事異動の目的は様々ですが、企業における効率や能率の最大化を行うことが前提としてあるため、事業戦略に沿った人事異動が行われます。

一般的には、事業計画と共に考えられる人員計画を基にして人事異動が検討されます。

人員計画とは、事業計画の実現に対してどのような人材がどの程度必要かを計画したものです。現在の組織状態を把握した上で、どのような人材をどこに異動させるかを、育成の観点と共に検討します。

人事異動が行われる手順

現在の組織状態の把握

まずは全社や部署、チームなどの状況といった最新の組織状態を把握します。エンゲージメントサーベイのような組織診断ツールを活用すると共に、各部署・チームのメンバーへのヒアリングを行うことが方法として挙げられます。

把握するべき項目として、エンゲージメントの状態や業務の遂行状況、メンバーが感じている課題などがあります。この際に、「どのような人材がパフォーマンスを発揮することができているのか」といった人材像までイメージすることで、人事異動をより具体的に考えることができます。

人員計画に基づいた要件の整理

事業計画や人員計画に応じて、どのような人材が必要かといった要件を考えます。人員計画を実現するためには、どのような役割が必要かや、どのような人材であれば役割を担うことができるかなどといった要件定義を行いましょう。

この際、サーベイやヒアリングなどで把握した情報も参考にすると、実際にどのようなスキルや特性が必要であるかの洗い出しや整理がしやすいでしょう。

要件を整理した後には、改めて人員計画と照らし合わせることで全体像を確認するとより詳しく目的が実現できるかを考えることができます。

候補者の検討・決定

要件の整理までできた後には、実際に人事異動を行う候補者を検討します。

基本的に従業員は企業からの業務命令には従うことが前提とした雇用契約が結ばれていますが、異動後のパフォーマンスを向上させるためには、従業員側の移動希望の情報や意向といった情報を収集して参考にすることが大切です。

また、候補者の検討を行う際には、人員計画の具体的な要件との比較と共に、各部署やチームが人事異動後にどのような状態になるのかを見通すことも必要です。

内示

内示とは、全社に対して正式な辞令を発令して共有する前に、異動する従業員に対して事前に通知を行うことを指しています。該当する従業員に対しては、直属の上司から異動理由や異動先での役割、業務の内容などを説明してもらいます。

内示を行う面談のスケジュール調整については、上司から行う場合や、人事担当者が担う場合があります。

また、人事情報は企業内で重要なものであるため、辞令に先んじて社内外で情報漏洩が無いように注意喚起を行いましょう。

辞令

辞令とは、企業内での昇降格や人事異動といった業務命令を正式に発令することを指します。辞令では、内示で伝えた内容を改めて異動先の部署や役割、業務内容、勤務の場所などを交付します。

また、このタイミングで全社的に正式に人事情報を共有することになるため、これまでに社内外で情報が漏れないように注意が必要です。辞令は一般的に文書を発行することになりますが、併せて社内のコミュニケーションシステムや掲示板などが活用されます。

フォローの実施

人事異動は、計画や発令だけではなく、異動後のフォローを実施することが重要です。人事異動では多くの場合、従業員はそれまでとは違った環境に入ることになるため、フォローが十分でないと職場内での孤立やストレスの原因になる可能性があります。

フォローの方法としては、従業員同士の相互理解の場を設けることや、メンター制度の活用などが挙げられます。

人事異動は希望を出せるの?

人事異動は一般的に企業や事業主といった雇用主側が決定します。そのため、上司や会社に対して異動の希望を出したとしても、必ずしもその通りになるわけではありません。また、企業によっては人事異動に対する希望を出すことができない制度になっている場合があります。

昨今では、社内フリーエージェント(社内FA)制度として、社内で行きたい部署を希望することができる企業が増えています。社内フリーエージェントの制度を活用することで、社内での適材適所や人材育成の促進を行うことが期待できます。

人事異動が多い時期

人事異動の時期は企業ごとに取り決めが行われているため、その実施時期は異なります。ただ、一般的には4月1日や10月1日付けで人事異動が行われるケースが多く見受けられます。その理由としては、下記のようなものが挙げられます。

■決算の時期が3月、9月に設定されていることが多い

■新入社員の入社時期に合わせて人事異動を行うことが多い

人事異動のメリット

組織の活性化

人事異動のメリットとして、組織の活性化が挙げられます。人事異動は新しいコミュニケーションインフラや、関係性の構築ができるようになり、従業員同士の連携力の向上や部署内での業務改善などに繋がります。

また、短期的な盛り上がりだけではなく、中長期的な事業計画・人員計画を実現に近づけるために人事異動は有効な手段です。

スキルアップやキャリアアップ

人事異動を行うことで、従業員のスキルアップやキャリアアップを行うことができます。新しい部署やチームに異動することで、それまでとは違った環境や関係性で新しい役割を担うことになります。

その際には改めて自身のスキルや経験の活かし方や、新しい業務を上手く遂行するための方法などを模索することになるでしょう。その中で、必要なスキルの明確化が行われて経験の中で身につけることができるようになります。

人事異動のデメリット

従業員のモチベーションの低下

人事異動を行う前には、従業員の異動希望やキャリアイメージを参考にすることになりますが、場合によっては希望に沿わない人事異動が必要な時があります。望まない人事異動の対象になった場合には、モチベーションの低下に繋がる可能性があります。

加えて、異動元の職場やチームの理解が得られない場合には、「現場のことを考えてくれていない」といった意識が生まれてしまい、従業員のエンゲージメントやモチベーションが低下することが懸念されます。

短期的な業務効率の低下

人事異動のデメリットとして、短期的な業務効率の低下が挙げられます。異動先でそれまでとは違った環境や初めての業務を行うことになると、慣れるまでに時間がかかる場合があります。

また、異動先の従業員が異動者をサポートする機会が増えることで、通常の業務に割く時間が少なくなるため、短期的には全体の業務効率が低下する可能性があるでしょう。

加えて、異動元の部署やチームで従業員の数が純減した場合には手が回らなくなることがあるため、異動先と異動元へのフォローの実施が重要です。

人事異動になる人の特徴

企業によっては、人事異動が多い人がいることがあります。人事異動になる人の特徴として、下記のようなものが挙げられます。

■業務に対して適性がない

担当している業務に対して、適性がない場合には人事異動の対象となることがあります。配属のタイミングでは分からなかった特性や背景などが、業務を続ける中で分かるようになると、それに合わせて活躍できる環境を用意することになります。

■仕事に対する意欲がない

仕事に対する意欲がない場合には、意欲向上の施策の1つとして人材育成と共に人事異動が行われることがあります。職場の人間関係や業務内容など、従業員のモチベーションには様々な要因が影響しています。

人事異動を行うことで、仕事への意欲が向上してそれまでは考えられなかったパフォーマンスを発揮することも少なくありません。

■昇格や昇進の期待がある

昇格や昇進に対する期待がある人も、人事異動の対象となることが多いでしょう。昇格や昇進のタイミングに合わせた人事異動により、様々な役割やポジションでの業務経験を積んでもらうことが目的となります。

人事異動にあたって知っておきたい法律

男女雇用機会均等法

人事異動を行う際には、法律で定められている人事権に関する規定を考慮することが大切です。人事異動にあたって知っておきたい法律の1つとして、男女雇用機会均等法が挙げられます。

企業や事業主は、男女雇用機会均等法によって下記のように性別によって差別的な扱いをすることを禁止されています。

■男女雇用機会均等法

第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

三 労働者の職種及び雇用形態の変更

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

(出典:e-Gov法令検索「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」)

労働契約法

労働契約法では、下記のように出向に関する規定が明記されています。出向命令は、企業の権利濫用であると判断された場合には無効となります。出向理由や出向する従業員の選定などで、適切な理由があることが求められます。

■労働契約法

第十四条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

(出典:e-Gov法令検索「労働契約法」)

育児・介護休業法

人事異動は基本的に企業や事業主が決定することができますが、育児や介護などが困難になる場合には配慮することが下記のように育児・介護休業法で求められています。

そのため、人事異動によって該当する従業員が育児が困難になったり、介護が現実的に不可能にならないかを確認し、人事異動の内容を検討することが必要です。

■育児・介護休業法

第二十六条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

(出典:e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)

人事異動を行なうときの注意点

十分な現場へのヒアリングを行う

人事異動は事業計画とそれに伴う人員計画を実現するために実施しますが、現場の意識と乖離が広がることは防がなければいけません。人事異動の候補者の異動希望やキャリアイメージを把握すると共に、異動先の部署やチームの状況や意見を確認することが大切です。

双方の認識が揃っていない場合には、経営への不満や不信が生まれてしまい、想定していた効果を得られない場合があります。異動後のフォローを含めて現場の声を聞くことを意識しましょう。

異動の目的や背景に納得してもらう

人事異動は異動の内容だけ伝わってしまうと、従業員の反発や不満を生み出してしまう可能性があります。

そのため、会社としてどのような状態を目指しているかを説明し、それに伴い「なぜこのタイミングで異動させるのか」や「なぜ移動が必要なのか」などといった異動の目的や背景を伝えることが重要です。

異動のタイミングでの説明も必要ですが、日々のコミュニケーションの中で会社としての方針に対する理解を生み出す工夫を行うことも意識しましょう。

ネガティブな人事異動を避けるコツ

従業員側のコツ

ネガティブな人事異動を避けるためには、企業側だけではなく従業員側からも働きかけを行うことが大切です。

入社直後や若手のタイミングでは、日々の業務に集中することが大切ですが、ある程度勤務年数が長くなってくると周囲との関係性や自身の希望する役割について積極的にコミュニケーションをとっていくことが必要になってきます。

会社としてキャリア面談などの機会が設定されている場合は活用することができますが、そのような制度がない場合には上司に伝える機会をつくっていきましょう。

企業側のコツ

ネガティブな人事異動を避けるために、企業側は下記のような工夫をすると良いでしょう。

■異動の理由を伝える

異動の理由は企業にとっては明確でも、従業員が理解できるのかはまた別の問題です。なぜ異動が必要なのかや、なぜ自分が異動するのかといった理由を従業員との間で明確にしましょう。

■異動に対する期待を伝える

会社側から見た必要性だけではなく、従業員本人に対する期待を伝えることも重要です。会社の都合だけではなく、従業員のことを考えた異動であることが伝われば、ネガティブな異動になりづらくなるでしょう。

■異動後の具体的な業務内容を伝える

異動後にどのような役割や業務内容を担うのかがはっきりしていないと、異動に対する不安が生じてしまいます。業務内容が状況に応じて変わる場合があり、完璧に説明した通りの業務にはならないことがあるかもしれませんが、その前提についてもしっかりとすり合わせることが大切です。

■従業員側の気持ちを理解する

人事異動は、従業員にとっては大きなライフイベントになることがあります。そのため、内示や面談のタイミングで従業員側の考えていることや気持ちを理解するコミュニケーションを取ることが、結果として効果的な人事異動に繋がります。

組織改善ならリンクアンドモチベーション

リンクアンドモチベーションでは人材開発・組織開発・人材採用の3領域において基幹技術であるモチベーションエンジニアリング(https://www.lmi.ne.jp/about/me/)を用いて研修・コンサルティングサービスを提供しています。

更に、創業以来20年以上、様々な規模・業態の上場企業500社を含む2000社以上の企業を支援してきた実績を活かして、組織改善の習慣化を実現するモチベーションクラウドも提供しており、ワンストップで企業の組織改善をサポートしています。

・方針や戦略への納得が得られず、実行がなされない

・業績が上がらず、組織にまとまりがない

・いい人材の採用や育成が進まない

・給与や待遇への不満が挙がっている

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスを提供しています。

まとめ

人事異動は、事業計画や人員計画を実現するための組織施策の1つです。人事異動を行うことで、組織内の役割設計やコミュニケーションの活性化などを行うことができます。

一方で、人事異動の理由や背景などがしっかり伝わらない場合には、従業員のモチベーションの低下や、会社に対する不満や不信の増加などに繋がることがあります。目的の明確化や候補者の選定、内示といったステップで現場の声を把握しながら効果的な人事異動を実施しましょう。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

人事異動に関するよくある質問

Q1:人事異動の定義って何?

A1:人事異動とは、企業の中で従業員の部署やチームなどの配置、勤務地などを変更することを指しています。人事異動の種類として、下記のように企業内での異動や企業間での異動があります。

■企業内での異動

企業内での人事異動は企業の中で配属や役職などが変更することであり、下記のような種類があります。

・昇格

・降格

・部署異動

・転勤・拠点異動

■企業間での異動

企業間での人事異動は、グループ会社間や関係会社への異動が該当し、下記のような種類があります。

・出向

・転籍

Q2:企業側が人事異動を従業員に伝える際のポイントは?

A2:人事異動を伝える際には、下記のようなポイントに気をつけましょう。

■異動の理由を伝える

異動の理由は企業にとっては明確でも、従業員が理解できるのかはまた別の問題です。なぜ異動が必要なのかや、なぜ自分が異動するのかといった理由を従業員との間で明確にしましょう。

■異動に対する期待を伝える

会社側から見た必要性だけではなく、従業員本人に対する期待を伝えることも重要です。会社の都合だけではなく、従業員のことを考えた異動であることが伝われば、ネガティブな異動になりづらくなるでしょう。

■異動後の具体的な業務内容を伝える

異動後にどのような役割や業務内容を担うのかがはっきりしていないと、異動に対する不安が生じてしまいます。業務内容が状況に応じて変わる場合があり、完璧に説明した通りの業務にはならないことがあるかもしれませんが、その前提についてもしっかりとすり合わせることが大切です。

■従業員側の気持ちを理解する

人事異動は、従業員にとっては大きなライフイベントになることがあります。そのため、内示や面談のタイミングで従業員側の考えていることや気持ちを理解するコミュニケーションを取ることが、結果として効果的な人事異動に繋がります。