働きやすい職場の特徴は?メリットや具体的な施策、取り組み事例を徹底解説

昨今、「働きやすい職場づくり」が求められています。働きやすい職場環境について、特徴や作るための対策ポイント、成功企業事例をご紹介します。働きやすい職場とはどんな職場でしょうか?

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントはこちら

目次[非表示]

働きやすい職場環境とはどういう場所か?

「働きやすい職場環境」と言っても、受け取り方は様々です。ここでは、具体的な「働きやすい職場環境」についての例をご紹介します。

最大限のパフォーマンスを発揮できる

「最大限のパフォーマンスを発揮できる職場」とは、従業員が自身の能力を存分に活かし、成果を出せる環境を意味します。

ここでは、目標設定が明確で、必要なリソースが提供され、適切な評価とフィードバックが行われることが重要です。個々の能力を理解し、それに合わせた業務を割り当てることで、従業員は自信を持って仕事に取り組むことができます。

健康かつ快適に働ける

「健康かつ快適に働ける職場」とは、従業員の身体的および精神的健康を支える環境のことを指します。このためには、適切な休憩時間の確保、ストレスを軽減するためのサポート体制、快適な職場環境の提供が必要です。

健康管理プログラムの実施や、心理的なサポートを提供することも大切です。さらに、柔軟な勤務体制を取り入れることで、従業員がプライベートと仕事のバランスを取りやすくなり、長期的な健康維持に繋がります。

働きやすい職場環境の5つの特徴

柔軟な働き方ができる

働く環境が良いと言われる職場では、柔軟な働き方が認められているものです。これまでの日本企業では、従業員に結婚や出産、育児や介護などライフステージの変化があると、週5日・フルタイムでの勤務が難しくなり、退職を選択する人も少なくありませんでした。

しかし近年は、テレワークや時短勤務、フレックスタイム制度などを導入して、柔軟な働き方を支援する企業が増えています。

従業員にとってはライフステージの変化があっても働き続けることができ、企業にとっては離職率の低下につながるというように、労使双方にメリットがもたらされます。

コミュニケーションが円滑である

働く環境が良いと言われる職場では、円滑なコミュニケーションがおこなわれています。コミュニケーションが不足している職場では、連携ミスを原因とした業務遅延が生じたり、個々の従業員が不満や悩みを解消できずにモチベーションが低下したりすることがあります。

一方で、コミュニケーションが円滑におこなわれている職場では、従業員は気付いたことや聞きたいことを気兼ねなく発言することができ、不安や悩みを抱え込まずに済みます。そのため、ストレスを抱えにくく、生き生きと働くことができるでしょう。

公正な人事評価がおこなわれている

働く環境が良いと言われる職場には、公正で納得感の高い人事評価がおこなわれているものです。

人事評価の基準があいまいだったり、評価者によって偏りがあったりすると、従業員は「どうすれば評価してもらえるのか分からない・・・」「この会社では、どれだけ頑張っても評価されない・・・」といった不満を抱えるようになり、モチベーションの低下や離職のリスクが高くなります。

もちろん、すべての従業員が100%納得する人事評価をおこなうのは困難ですが、従業員に前向きに仕事に取り組んでもらいたいなら、既存の人事評価制度を見直したり、評価者の訓練をおこなったりすることが大切です。

休暇や福利厚生が充実している

働く環境が良いと言われる職場には、休暇制度をはじめとする充実した福利厚生があるものです。

法定の有給休暇に加えてオリジナルの休暇制度を導入していたり、従業員のスキルアップや資格取得を支援していたり、余暇を充実させる特典を付与していたりする企業なら、従業員は自らのワークライフバランスやキャリアプランを大切にしながら働くことができます。

人材採用においても、求職者に魅力を感じさせるポイントの一つになるでしょう。

快適に過ごせる空間がある

「働く環境」には様々な要素が含まれますが、もっとも本質的なのは「快適に過ごせる空間があるかどうか?」ということでしょう。

たとえば、冷暖房の効きが悪くて暑さ・寒さを感じたり、照明の問題で十分な明るさを確保できていなかったり、オフィスが鮨詰め状態で仕事に集中できなかったりすると、従業員の不満を招く可能性が高くなります。

このような空間は作業効率の低下を招くだけでなく、ストレスや疲れから従業員の健康を損なったり労働災害を招いたりするリスクもあるため、一刻も早く解決を図らなければいけません。

教育や研修体制が整っている

「働く環境」には様々な要素が含まれますが、もっとも本質的なのは「快適に過ごせる空間があるかどうか?」ということでしょう。

たとえば、冷暖房の効きが悪くて暑さ・寒さを感じたり、照明の問題で十分な明るさを確保できていなかったり、オフィスが鮨詰め状態で仕事に集中できなかったりすると、従業員の不満を招く可能性が高くなります。

このような空間は作業効率の低下を招くだけでなく、ストレスや疲れから従業員の健康を損なったり労働災害を招いたりするリスクもあるため、一刻も早く解決を図らなければいけません。

働きやすい職場環境をつくるメリット

働きやすい職場環境を構築することは、単に従業員の満足度を高めるだけでなく、企業の持続的な成長に不可欠な経営上のメリットをもたらします。主に、優秀な人材の獲得と定着率の向上、従業員の心身の健康維持による生産性の向上、企業イメージの向上とブランディング強化といった側面に大きな効果を発揮します。

従業員のモチベーション向上

働きやすい環境は、従業員のモチベーション向上に直結します。具体例としては、フレックスタイム制やリモートワーク制度の導入が挙げられます。これにより、社員は自分に合った働き方を選択できるため、仕事への主体性と意欲が自然と高まります。

メリットとしては、日常の業務に前向きに取り組む社員が増え、組織全体の活性化が期待できる点が挙げられます。さらに、モチベーションが高い社員は、自発的な提案やイノベーション創出にも積極的になるため、企業の競争力向上にも寄与します。

参考記事でも紹介されている通り、単に制度を整えるだけでなく、社員一人ひとりの「自律」と「働きがい」を支援する姿勢が、モチベーション向上には欠かせません。

仕事の生産性向上

働きやすい職場づくりは、仕事の生産性向上にも大きな効果をもたらします。例えば、フリーアドレス制や業務用チャットツールの活用により、部門間の連携がスムーズになり、無駄な待ち時間やコミュニケーションロスを減らすことができます。

メリットとしては、従業員一人ひとりが自分の能力を最大限発揮できる環境が整い、業務効率が飛躍的に向上する点が挙げられます。また、無理な残業や過重労働の削減にもつながり、心身の健康維持にも寄与します。

参考記事では、働きやすさを追求することで「ミスや無駄が減り、結果として仕事の質も向上する」ことが強調されており、企業にとっても大きな投資効果が期待できると述べられています。

企業のイメージアップ

働きやすい環境を整備することは、企業ブランドの向上にも直結します。具体例としては、働き方改革やダイバーシティ推進に積極的な取り組みをアピールすることが挙げられます。

こうした取り組みは、求職者や取引先に対して「社員を大切にする企業」という良い印象を与え、採用力やビジネスチャンスの拡大につながります。メリットとしては、優秀な人材が集まりやすくなるほか、既存社員の誇りや帰属意識も高まる点が挙げられます。

参考記事でも、働きやすさへの取り組みが「社外への好印象形成につながり、企業イメージを高める効果がある」ことが紹介されています。企業の持続的成長のためには、内部環境だけでなく、外部に対するブランディングも欠かせません。

従業員の離職防止

働きやすい環境づくりは、従業員の離職防止にも大きな効果を発揮します。例えば、キャリア支援制度やメンタルヘルスケアの充実により、社員一人ひとりの安心感と将来展望をサポートできます。

メリットとしては、優秀な人材の流出を防ぎ、採用・育成コストの抑制につながる点が挙げられます。離職率が高いと企業の成長にも大きな影響を与えるため、予防的な環境整備は極めて重要です。

参考記事では、「従業員の満足度向上が離職防止につながる」ことが強調されており、単に給与や福利厚生を充実させるだけでなく、心理的安全性や働きがいの向上がカギであると指摘されています。働きやすい環境づくりは、企業にとって最も堅実な人材戦略の一つです。

働きやすい職場に求められる要素

結論から言うと、全ての人にとって「働きやすい職場」はありません。なぜなら、上記の通りワークモチベーションが多様化しているためです。

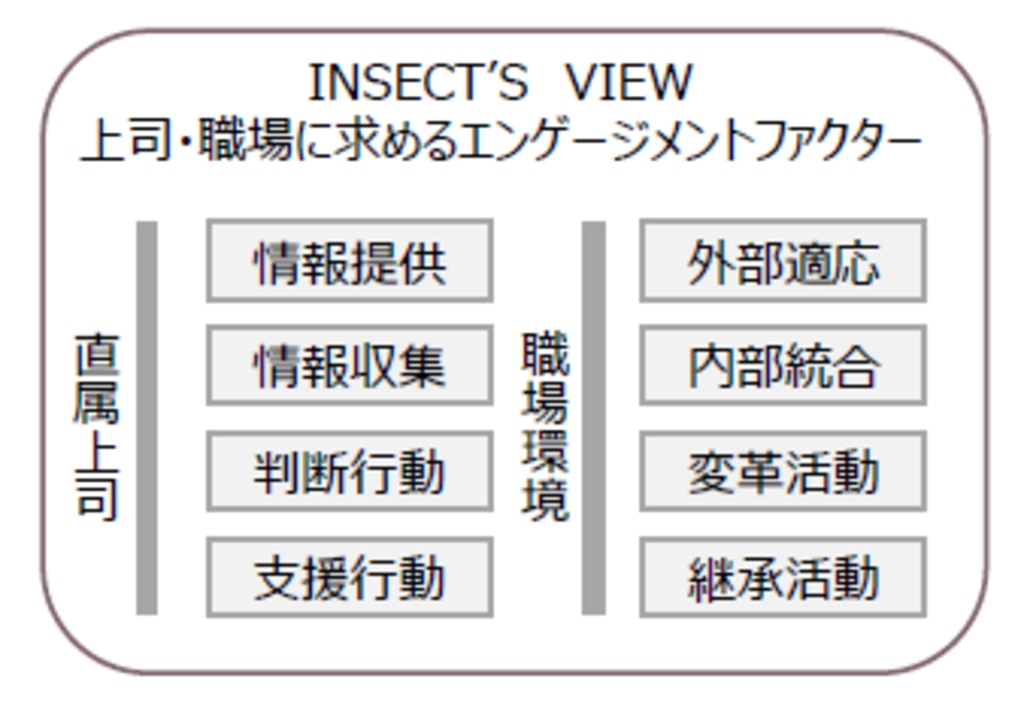

言い換えると、人によって職場に求める要素は異なるため、十人十色の「働きやすい職場」があるとも言えます。それでは、働く上で人が求める要素というのは具体的に何があるのでしょうか。私達は大きく「会社」「直属上司」「職場」という3つの観点があると考えています。

①「会社」について

以下の8つの要素です。

「会社基盤」「理念戦略」「事業内容」「仕事内容」「組織風土」「人的資源」「施設環境」「制度待遇」

「会社基盤」・・・顧客基盤が安定しているか、話題性や知名度があるか等

「理念戦略」・・・企業の理念を発信できているか、戦略目的に対して納得感があるか等

「事業内容」・・・社会的意義や貢献感があるか、事業の成長性や将来性があるか等

「仕事内容」・・・自分に裁量があるか、専門能力を獲得できるか等

「組織風土」・・・会社として連帯感があるか、階層間の意思疎通ができているか等

「人的資源」・・・経営者を信頼できるか、魅力的な人材がいるか等

「施設環境」・・・業務環境が十分に整っているか、勤務場所はどうか等

「制度待遇」・・・評価の仕組みは妥当か、休日の取り方はどうか等

②「直属上司」

以下の4つの要素です。

「情報提供」「情報収集」「判断行動」「支援行動」

「情報提供」・・・上司が戦略を伝えているか、役割分担や責任を明確にしているか等

「情報収集」・・・上司が部下の強みや持ち味を分かっているか、状況を把握しているか等

「判断行動」・・・上司が判断してくれるか、毅然とした態度を示しているか等

「支援行動」・・・上司が支援してくれているか、傾聴姿勢を持っているか等

③「職場環境」

以下の4つの要素です。

「外部適応」「内部統合」「変革活動」「継承活動」

「外部適応」・・・職場として、顧客に優れた提案ができているか、ニーズを理解しているか等

「内部統合」・・・職場として、一体感があるか、業務連携が取れているか等

「変革活動」・・・職場として、環境変化を把握しているか、未来に向けてチャレンジしているか等

「継承活動」・・・職場として、事例を共有できているか、歴史や経緯を知っているか等

このように合計16個の要素が「働きやすい職場」を構成する要素になります。

【参考資料のご紹介】

▼ 「心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイント」はこちらからダウンロードいただけます。

働きやすい職場環境を作るためのポイントは何か

組織人事施策は、「採用」「育成」「制度」「風土」の4領域に分けることができます。このうち、職場環境に特に大きな影響を及ぼす「育成」「制度」「風土」施策の例を見ていきましょう。

働きやすい職場環境を作る「育成」施策

人材育成に関する取り組みは、会社でキャリアアップを求める従業員にとって欠かせない要素です。ここでは例として4つ紹介したいと思います。

①先輩が後輩をサポートしてあげる「メンター制」

②専門性や業務スキルが身につく「業務資格取得」「外部研修参加」

③実践的な知識やスキルを身につける「OJT」

④目指す姿を明確にする「企業理念の浸透」

①「メンター制」

メンター制とは、若手社員1人に対して年次の近い先輩社員を1人付け、業務支援や精神支援、内省支援をしてもらう制度のことです。ポイントは、上司以外の先輩社員をメンターとすることで、相談に対するハードルを下げることです。

若手社員の悩みや不安に対し、気軽に相談できる環境をつくることで、従業員の離職防止やエンゲージメント向上にもつながります。

▼メンターに関する記事はコチラ

メンターとは?メンターの意味や役割、制度のポイントを解説

②「業務資格取得」「外部研修参加」

流動性が高い現代、専門性の高いスキルを身につけたいという社員のニーズは高まっています。

現在の業務に役立つ資格・研修というのが前提ですが、会社が金銭的なサポートを行い、社員が自由に専門的なスキルを身につけられるような機会を提供することで、従業員のエンゲージメントを高めることが可能です。

一般的なスキル強化というと、社内での勉強会などを想像される方も多いでしょう。しかし、「任意参加」とうたっていても、上司や同僚が参加するから参加しなければならない等、半強制的になる側面もあるため、従業員のモチベーション低下を招く恐れがあります。

③「OJT」

「OJT(On-the-Job Training)」とは、実際の業務を通じてスキルや知識を身につける研修方法です。

この手法では、経験豊富な先輩社員が新人や若手社員に直接指導を行い、仕事の流れやノウハウ、企業文化などを伝えます。OJTは実践的で効果的な学習を提供し、理論だけでなく実務に必要な技術や対応力を養います。

また、指導者と学習者のコミュニケーションを促進し、チームワークの強化にも寄与します。このように、OJTは従業員の早期の職場適応を助け、働きやすい職場環境を作る重要な育成施策の一つと言えるでしょう。

④「企業理念の浸透」

企業理念を浸透させることも、働きやすい環境を作る育成施策のひとつです。企業理念とは、会社としてどのような状態になりたいのか、どこへ向かいたいのかを言葉にしたものです。

企業理念を浸透させることにより、従業員は会社の経営方針に共感しやすくなり、自分がどのように貢献できるのかを把握しやすくなります。会社の方針に共感・納得していると、働きやすさを感じるでしょう。

働きやすい職場環境を作る「制度」づくり

社員の働く職場環境において、人事制度はどのような影響を与えるのでしょうか。ここでは下記3つについて考えてみたいと思います。

①「待遇」が職場環境に与える影響

働きやすい職場環境を作るためには、福利厚生や資格取得支援、休暇制度の見直しが重要です。充実した福利厚生は、従業員の生活をサポートし、仕事とプライベートのバランスを取りやすくします。

また、資格取得支援制度は、従業員のスキルアップを促し、キャリアアップへの道を開くことにも繋がります。休暇制度の充実は、心身のリフレッシュを促し、長期的な健康維持とモチベーションの維持に役立ちます。

これらの制度は、従業員が安心して長く働ける環境を作る上で不可欠であり、組織全体の生産性向上にも寄与するでしょう。

②「評価」が職場環境に与える影響

人事評価やその調整を複数もしくはメンバー全員が行う「360度評価」というものがあります。

360度評価は、上司だけでなく、部下や社外など関係性の異なる複数目線から評価を行う制度で、そのメリットは、評価対象となる社員を、多面的に評価できることです。

直属の上司など、特定の人物の主観に頼らない、平等なフィードバックを実現できます。こうした職場のメンバーからの評価を取り入れることで、特定の人にだけ媚びる、周囲を敵視する、のような行動がなくなり、職場の雰囲気が良くなることもあります。

重要な点は、この「360度評価」をどのように扱うか、です。そのまま評価点決定に活用するか、評価の際の参考程度に留めるのか。本人へ結果を共有しフィードバックするか、結果は共有しないか。会社として大事にする方針を踏まえて、定めることが大事になります。

働きやすい「オフィス環境」づくり

働きやすい職場づくりには、オフィス環境の整備が欠かせません。特に、レイアウト設計や過ごしやすさを重視することが、社員の集中力や生産性向上に直結します。

オフィスレイアウトにおいては、固定席だけでなくフリーアドレス制を取り入れたり、チームごとにゾーニングを工夫することで、部署間のコラボレーションを促進できます。

また、リラックススペースやカフェコーナーを設置することで、適度な休憩を取りやすくなり、心身のリフレッシュ効果が期待できます。

オフィス環境の最適化は、単なる「見た目の改善」ではなく、「社員の心理的安全性を高め、パフォーマンスを最大化するための投資」として捉えるべきです。快適な空間づくりが、働く人の満足度と組織力を高めるカギとなります。

働きやすい職場環境を作る「業務効率化」施策

働きやすい職場環境を実現するためには、物理的なオフィス整備に加えて、業務効率化施策も重要な要素です。業務効率化により、無駄な作業や待ち時間を削減し、社員一人ひとりがより価値の高い業務に集中できる環境をつくることができます。

具体的な施策として、①テレワークの推進、②DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入などが挙げられます。以下、それぞれについて詳しく解説します。

①テレワーク

テレワークは、働き方改革を象徴する施策のひとつであり、業務効率化にも大きな効果をもたらします。場所に縛られずに働けるため、通勤時間の削減やワークライフバランスの向上が実現でき、社員のストレス軽減にもつながります。

具体例としては、クラウドベースの業務管理ツールを導入し、進捗管理やコミュニケーションをオンラインで完結させる方法があります。また、在宅勤務時でも成果を可視化できる仕組み(タスク管理ツール、日報システムなど)を整備することで、マネジメント側の不安も解消されます。

テレワーク導入により「社員の時間の使い方が柔軟になり、個々のパフォーマンス向上につながる」と指摘されており、業務効率化と働きがい向上の両立が可能であることが強調されています。

②DX

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、デジタル技術を活用して業務プロセスを根本から見直し、効率化・高度化を図る取り組みです。働きやすい環境づくりにおいても、DX推進は不可欠な施策となっています。

具体例としては、ペーパーレス化の推進、AIチャットボットによる社内問い合わせ対応の自動化、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による定型業務の自動化などが挙げられます。これにより、社員は単純作業から解放され、より創造的・戦略的な業務に時間を充てることができます。

業務のデジタル化が「時間的・精神的な余裕を生み、結果的に働きやすさを向上させる」ことが示されており、DXは単なる効率化だけでなく、組織の働きがい向上に寄与する重要な要素だとされています。

快適職場づくりは事業者の努力義務

1992年5月に労働安全衛生法が改正され、「快適な職場づくり」が事業者の努力義務とされました。労働安全衛生法第71条の3の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」では、快適な職場づくりにおいて以下の4点を意識するよう求められています。

- 作業環境の管理

- 作業方法の改善

- 労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備

- その他の施設・設備の維持管理

この指針を遵守することで、従業員が日々の業務で必要以上の疲労やストレスを感じない職場の基盤を整えることができるでしょう。もちろん、人が快適だと感じるかどうかは個人差があるため、多くの従業員にとっての快適さを目指すことを基本にしつつ、個人差に配慮することも大切です。

働きやすい職場環境を作れた成功企業事例

最後に、働きやすい職場を作れた成功企業の具体的な取り組み例をお伝えしたいと思います。

①物流業A社(従業員数100名程度)

「1on1面談を通じた要望のすり合わせ」

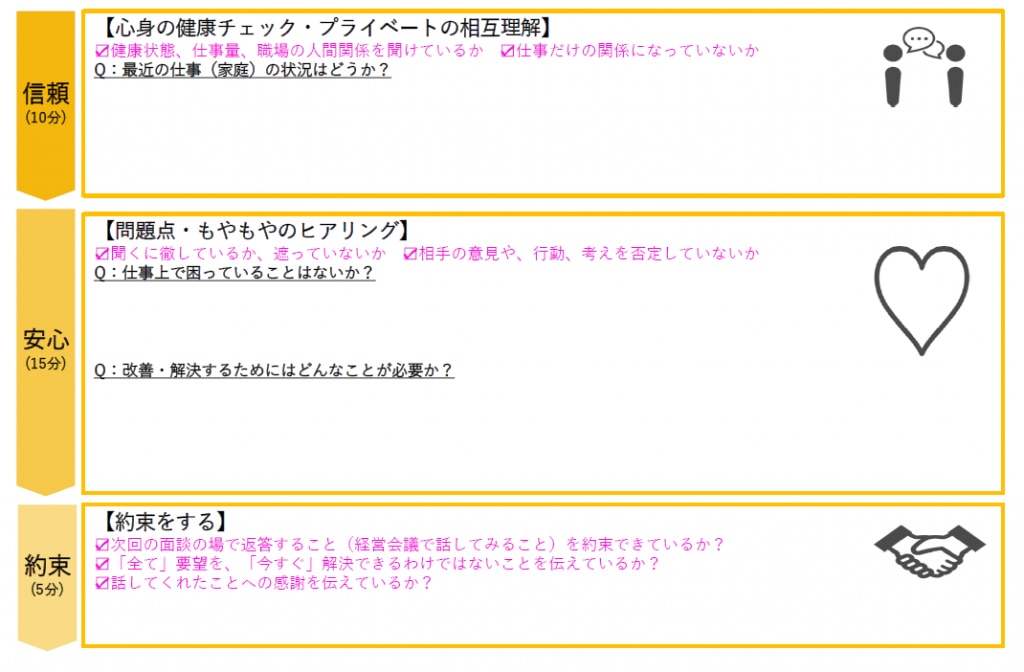

A社では課長とメンバー間で、毎週30分必ず1on1面談を実施しています。目的は「メンバーの期待の把握」と「困りごとの解消」です。毎週必ず実施することによって、頻度高くメンバーの期待を把握することができ、結果として「働きやすい職場づくり」を実現できている好事例です。

※一般的に1on1面談の手法は様々なものがありますが、その中の1つとしてA社のやり方があるとご理解いただければと思います。

1on1面談を実施する際、下記のようなステップで面談を実施しています。

「信頼」⇒「安心」⇒「約束」というステップです。

この中で特に重視していることは、「約束」フェーズにある下記2点です。

・次回の面談の場で返答すること(経営会議で話してみること)を約束できているか?

・「全て」要望を、「今すぐ」解決できるわけではないことを伝えているか?

部下から困りごとを上げたときに、必ず上司が何かしらアクションしてくれるという安心感は信頼につながります(そもそも、そういった困りごとを聞こうとしないと、それ自体が不満につながりやすいので注意が必要です)。

また、「全て」要望を、「今すぐ」解決できるわけではないことを伝えることも重要です。言い換えると、「期待度を下げる」ということになります。その場合のコミュニケーションとしては、今すぐに解決できるわけではないが、中長期的に解決しようとしていることが有効です。

「要望を上げれば上司はそれを受け止めて動いてくれる」という信頼につながるためです。

このように、定例で部下との1on1面談を持つことは、働きやすい職場づくりにおいては効果的な手法であることが多いです。

【参考資料のご紹介】

なぜあなたの1on1はうまくいかないのか?!効果的な1on1を行うためのポイントをタイプ別にご紹介!資料はこちら

②インターネット広告企業B社

「トップからのメッセージ発信による方針伝達」

B社では毎週、社長からメッセージを発信しています。目的は「その週意識してほしいことの伝達」「方針への納得感の醸成」です。

B社では以前、組織診断調査を行った際に「急な方針の変更が多く、現場に負担がかかっている」「売上目標が高く設定されすぎており、達成可能性が見えない」「そもそもの方針に納得感がない」等の課題意識があがっていました。

逆に、施設環境や制度待遇面には満足していたのですが、方針が不明確で納得感が薄いことが、「働きやすさ」を低くしてしまっていたのです。

そこで、以下の内容で毎週社長からはメッセージを発信しています。

- 先週の方針に対しての振り返り

- 今週の方針

- 各事業部への期待

「なぜ、今週はこの方針なのか」ということをロジカルに伝え続けることによって、上記のような不満の声はかなり減ってきました。また、副次的な効果として、「経営と現場のすり合わせ機会」になっています。

社長からのメッセージに対して社員は返信を行うことができる仕組みになっているのですが、社員の返信に対して社長は必ずコメントをしています。

それによって解釈のズレが正されたり、社員からの要望を把握できたりという効果が得られました。その後の組織診断調査では不満の声がかなり解消されるような結果が出てきました。

③コンサルティング企業C社

「デザインアドレス」

C社では「デザインアドレス」という仕組みを導入しています。デザインアドレスとは部署ごとの座席エリアを緩やかに設定したうえで、その範囲の中で自由に席を選べる仕組みです。

普段と違う人とのコミュニケーションを増やしていきたいという要望があり、一時はフリーアドレスを導入したこともありました。実際にコミュニケーションは増え、また書類などの保管スペースも限られるため、ペーパーレス化などのメリットが得られました。

一方、それ以上のデメリットもありました。「上司に相談したくても、どこにいるか分からない」「上司も部下に直接伝えたいことがあってもどこにいるか分からない」といった不満が噴出し、すぐに変更することになりました。

組織には必ず「組織図」があります。しかし、フリーアドレスにしてしまうと、組織図がない状態になってしまい、むしろ関係性やコミュニケーションに支障をきたします。そのため、部門ごとにエリアを決め、そのエリア内をフリーアドレスにするような「デザインアドレス」を導入しました。

コミュニケーションの活性化に加え、座席エリアもシナジーを誘発させたいA部署とB部署を隣り合わせにすることで、事業上のリンケージも生み出されています。

組織改革のことならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションは、導入実績8,740社、237万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました

・業績が上がらず、組織にまとまりもない

・いい人材の採用や育成が進まない

・給与や待遇への不満が挙がっている

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

こちら

おわりに

「働きやすい職場」は単純に制度や施設を改善すれば良いものではなく、そもそも何があれば「働きやすい」と感じられるのか、従業員は何を求めているのかという観点が重要です。どんな組織でも自分達の手で「働きやすい職場」は作れますので、是非参考にしてみてください。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するこちら

働く環境に関するよくある質問

Q:「働きやすさ」と「働きがい」の違いとは?

働きやすさは、外発的にもたらされるものであると考えられています。具体的には、労働環境や福利厚生、人事制度や給与・待遇に関する満足度や納得感からもたらされます。

一方、働きがいは内発的に生まれるものだと言われています。たとえば、自分の仕事が社会の役に立っているという実感、仕事に対する誇り、働くことの楽しさ、業務への興味などから生まれます。

働きがいについては、以下の記事で詳しく解説しています。

>> 働きがいとは?SDGsでも着目される働きがいの意味や業績向上にも寄与する取組みとは?https://www.motivation-cloud.com/hr2048/38346

Q:働きやすさの指標はある?

働きやすさは、一人ひとりの従業員の主観に左右されるものです。そのため、職場の働きやすさを測定する際は、客観的・定量的な指標が用いられるのが一般的です。具体的には、労働時間や離職率、休暇取得率や女性従業員の割合などが挙げられるでしょう。