働きがいとは何?意味や高める方法、職場での取り組み事例を徹底解説

「働き方改革」で日本の労働環境は大きな変化を遂げていますが、コロナ禍でテレワークなども普及する中、時間に縛られる働き方から成果ややりがいを基準とした働き方に切り替える「働きがい改革」が経団連のテーマとしても掲げられています。

過剰労働の制約が主だった「働き方改革」から、個々人のキャリアに沿った「働きがい改革」への変更によって、どのような変化が生まれるのでしょうか。

目次[非表示]

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントはこちら

働きがいとは?

▷働きがいの定義と言葉の意味

働きがいとは、働くことから得られる充実感や満足感を指します。これは個人の成長、達成感、仕事の意義、職場での関係性など、複数の要素が絡み合って形成されるものです。

働きがいは個々人の価値観や状況、目標によって大きく異なります。この複雑性が働きがいの面白さであり、企業が取り組むうえでの難しさでもあります。

▷「働きがい」と「働きやすさ」の違いとは

「働きがい」と「働きやすさ」の違いは何でしょうか。

先述のように、「働きがい」は「自らの意思で仕事ができている」状態を示しますが、その要因は社会貢献をしている実感であったり、承認欲求が満たされることであったりと人それぞれです。しかしいずれも個人の内的要因から生まれるものが要因となっています。

反対に、「働きやすさ」は外的要因によって左右されます。具体的には、施設環境や福利厚生の満足度・納得感などです。

厚生労働省の2014年の調査によれば「働きやすさ」よりも「働きがい」が高い場合に、仕事に対する意欲や定着に対して高い効果が得られると結果が出ています。

(参考:厚生労働省職業安定局 働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査 報告書)

▼職業環境に関する記事はこちら

働きやすい職場環境とは?特徴や作るためのポイント、成功企業事例をご紹介

▷「働きがい」と「やりがい」の違いとは

働きがいとやりがいは、仕事に対する意欲を高めるために重要な要素の2つです。働きがいとは、仕事自体から得られる報酬や認知、自己成長などの感覚です。一方、やりがいとは、仕事が社会的に重要であると感じること、または自己実現のために仕事をすることによって得られる感覚です。

仕事のやりがいは、重要な意味を持ちますが、それだけでは十分ではありません。例えば、やりがいのある仕事でも、報酬が低く、労働環境が悪い場合、仕事に対する意欲が減退する可能性があります。

また、やりがいのある仕事でも、仕事自体がストレスや不安を引き起こす場合、健康や幸福感に悪影響を与える可能性があります。そのため、働きがいや報酬、労働環境なども重要な要素であることは言うまでもありません。

▷学問的な定義による「働きがい」

ハーズバーグの二要因理論はご存知でしょうか。こちらはアメリカの臨床心理学者、フレデリック・ハーズバーグが提唱した、職務における満足と不満足を引き起こす要因を調査した理論です。

この理論によると、人間が職務に対して満足するときの要因と、不満足の時の要因は下記のように別であるとされています。

〇職務の満足・・・自己肯定感を感じる時、何かを達成したとき、何かの責任を全うできた時など、仕事に対する要素(動機付け要因)が要因となっている。(マズローの「自己実現欲求」にあてはまる)

〇職務の不満足・・・給与が低い、人間関係が悪い、会社の方針に納得がいかない、など仕事ではなく、衛生的な要素が要因となっている。(マズローの「生理的欲求」に当てはまる)

上記のように職務に満足する時と不満足の時の要因はそれぞれ別であるため、どれほど施設環境を改善したとしても、「不満足」→「満足」に移行することは難しく、あくまで「不満足度」を減少させることしかできません。

そのため、もともと職務に対して不満足な人が多い企業であれば、

①まず衛生的な要素を改善し、②その後個々人の動機付け要因にアプローチする

といったステップを踏むことで満足度向上が見込めます。

この理論を先ほどの「働きがい」と「働きやすさ」に当てはめると、「働きがい=動機付け要因」、「働きやすさ=衛生的要因」と分類できます。

したがって、厚生労働省の調査結果のように、「働きやすさ」よりも「働きがい」にアプローチする方が会社への愛着心醸成においては効果的です。

続いては、働きがいの向上により期待できる業績向上や人材の定着(離職率の改善)といったメリットについて、その理由とともに説明します。

▼従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプラン

働きがいの3つの構成要素

世界約100ヶ国で従業員意識調査をおこない、「働きがいのある会社」認定・ランキングを発表しているGreat Place to Work(GPTW)は、「働きがいのある会社」について以下の3つの基本要件を定義しています。

(1)マネジメントに対する信頼(信用、尊敬、公正) (2)仕事に対する誇り (3)仲間との連帯感 それぞれ簡単に解説していきましょう。

▷マネジメントに対する信頼(信用・尊重・公正)

従業員が働きがいを得るうえで、マネジメントに対する信頼は重要な要素です。マネジメントに対する信頼には、経営者や上司に対する尊敬の気持ちや、理念やビジョン・運営方針などに対する共感度合い、社内制度やシステムに対する信頼度、評価や処遇に関する公正さなどが含まれます。

このようなマネジメントに対する信頼がなければ、たとえ今の仕事内容に満足していても、働きがいは半減してしまうでしょう。

「マネジャーの発言が理念・ビジョンとリンクしているか?」「昇進・昇格の基準は公平か?」「納得感のある評価制度になっているか?」といったことをあらためて見直し、従業員の信頼を向上させていきましょう。

▷仕事に対する誇り

日常的に携わっている業務へのやりがいや意義を実感できていれば、自然と働きがいも高まっていきます。つまり、従業員に「いかに自分の仕事に誇りを持ってもらえるか?」が重要だということです。

自分の仕事に誇りを持ってもらうための大前提になるのが、企業理念が浸透していることです。

自分が所属する会社が「何を目指しているのか?」「何のために存在しているのか?」といったことが明確に示されており、従業員がそれに共感していれば、日々の仕事に誇りを持ち、働きがいを実感することができるでしょう。

また、顧客の声から自分の仕事の社会的意義を感じられるケースも多いため、顧客の声を従業員にフィードバックすることも重要です。

▷仲間との連帯感

どんなにモチベーションが高い従業員がいても、それがごく一部だったらどうなるでしょうか。上司がしらけていたり、同僚が愚痴ばかりこぼしたりしていたら、その従業員の働きがいも阻害されてしまうでしょう。

一方で、多くの従業員が高いモチベーションを持ち、みなが協力して目標を目指している組織に身を置いていると、「同じ志の仲間がたくさんいる」という連帯感から、働きがいも高まっていきます。

つまり、従業員に働きがいを実感してもらうためには、組織全体の風土改革が不可欠だということです。連帯感の醸成という意味では、全員で協力しなければ達成できないような目標設定をするのも有効です。

▼従業員のモチベーションについて詳しくはこちら

従業員のモチベーションを管理するポイントとは?組織におけるモチベーションの必要性から解説!

働きがいが重要視される背景

働きがいがここまで重要視される背景には、SDGsの背景の他にはどういった環境の変化があるのでしょうか。

▷事業環境の変化

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)やグローバル化の進展により、企業の事業環境は急速に変化しています。これに伴い、従業員に求められるスキルや働き方も大きく変わり、業務の複雑化や変化への適応力が重視されるようになりました。

こうした状況では、単なる報酬や安定だけでなく、自分の仕事に意味や価値を感じられる「働きがい」が、従業員のモチベーションや生産性を左右する重要な要素となります。

特に、変革期においては従業員のエンゲージメントを維持・向上させるためにも、「働きがい」を高める組織づくりが経営課題として注目されています。

▷労働市場の変化

少子高齢化により労働人口が減少している日本ですが、それに加え最近では「働き方の多様性」や「プライベートの充実」を重視する傾向が強まっています。 そのため、以前のような大量採用は難しくなり、既存の社員の定着率が重要になってきています。

社員定着のためにも、働きがいを創出し、従業員の「ずっとこの会社で働きたい」を醸成することが重要です。

また、その中で顧客満足度だけではなく従業員満足度も重要視されています。従業員満足度の向上と働きがいの創出には深い関係があるでしょう。

▼ワークライフバランスに関する記事はこちら

ワークライフバランスとは? 誤解されがちな定義や、メリット、実現に向けた対策について解説

▼従業員満足度について詳しくはこちら

従業員満足度(ES)とは?満足度を向上させる方法や理由・事例を紹介

▷SDGsが推進する「働きがいのある人間らしい仕事」

SDGs(持続可能な開発目標)の8番目の目標「働きがいも経済成長も」では、すべての人に対して持続可能な経済成長と生産的でディーセントな雇用(人間らしい仕事)を保障することが掲げられています。

この背景には、世界的に非正規雇用や労働格差が広がる中で、働きがいと生活の安定を両立する必要性があります。

また、ILO(国際労働機関)は「ディーセント・ワーク(Decent Work)」という概念を提唱しており、これは「適正な所得」「安全な労働環境」「自己表現の機会」「社会保障へのアクセス」などを包括的に含むものです。

企業においては、公正な人事制度、柔軟な働き方、従業員の声を反映した職場づくりを通じて、ディーセント・ワークの実現が期待されています。これは、単なるCSRではなく、持続可能な企業経営の基盤として注目されています。

働きがいを高めることのメリット

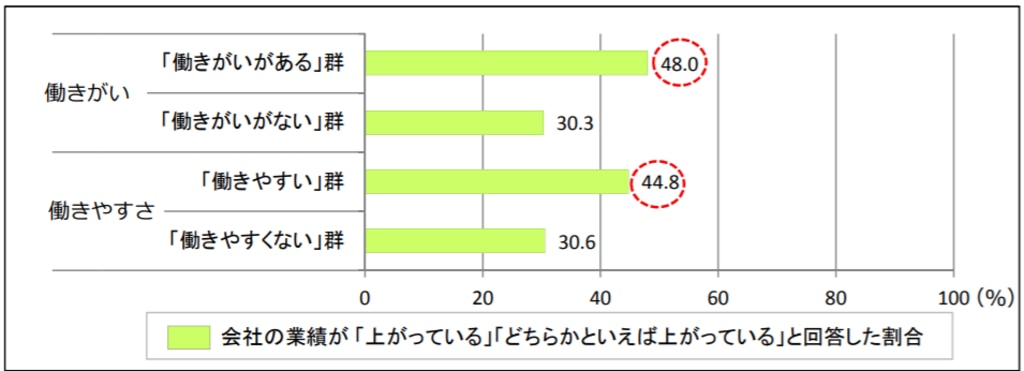

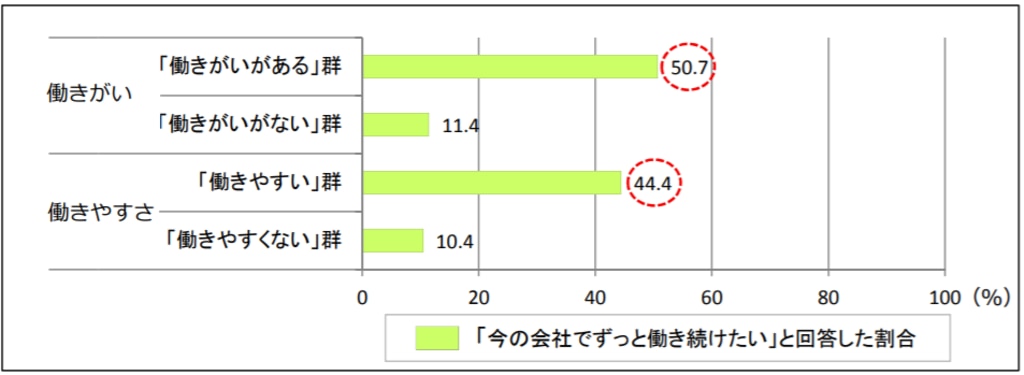

では、実際働きがいを高めるとどのようなメリットがあるのでしょうか。 厚生労働省の調査では以下のような結果が出ており、大きく2つのメリットがあることが伺えます。

▷企業の持続的成長と働きがいの関係性

企業の持続的な成長には、従業員の働きがいが不可欠です。働きがいが高い職場では、離職率が低く、生産性や創造性が向上し、イノベーションも促進されることが多数の調査で明らかになっています。

たとえば、米Gallup社の調査では、エンゲージメント(働きがいを含む指標)が高いチームは、収益性が21%向上し、欠勤率が41%低下するという結果が出ています。

日本企業でも成功事例があります。

・株式会社リクルート:社員の「仕事の意味」を重視した制度設計により、高い従業員満足度と収益性を維持。

・ユニリーバ・ジャパン:WAA(Work from Anywhere & Anytime)制度などの柔軟な働き方を導入し、働きがいと業績の両立を実現。

・パナソニック:現場主体の業務改善と職場の心理的安全性向上を通じて、継続的な品質向上と人材定着に成功。

このように、働きがいの向上は短期的なパフォーマンスだけでなく、中長期の組織価値の向上に直結する重要な戦略要素です。

▷業績向上

働きがい、つまり貢献欲求や自己肯定感等が満たされる環境ですと、従業員は会社で「もっと貢献したい」「もっと活躍したい」欲求が醸成され、自ら率先して業務に取り組むようになります。

このようなモチベーションの高い状態になることで従来よりも業務の生産性が上がり、業績向上が見込めます。

▷人材の定着率向上

「今の会社でずっと働き続けたいか」という厚生労働省のアンケートに対し、「働きがいがある」と回答した人の群で肯定的な意見が多く見受けられます。  また、以下の図は内閣府が実施した初職の離職理由調査です。

また、以下の図は内閣府が実施した初職の離職理由調査です。  圧倒的に「仕事が自分に合わなかったため」という理由が多くなっています。 各人へ仕事に対しての動機付けや、モチベーション向上施策によって仕事内容への納得感や満足度が醸成され、働きがいへと繋げることが可能となります。 その結果、人員の定着化にも繋げることができます。

圧倒的に「仕事が自分に合わなかったため」という理由が多くなっています。 各人へ仕事に対しての動機付けや、モチベーション向上施策によって仕事内容への納得感や満足度が醸成され、働きがいへと繋げることが可能となります。 その結果、人員の定着化にも繋げることができます。

▷アイデアの創出

働きがいがある職場では、従業員がポジティブな気持ちで主体的に働いています。一人ひとりが「会社や事業に貢献するためにはどうすればいいのか?」と考えながら働いているため、提案やアイデアが生まれやすくなります。

従業員同士のコミュニケーションも活発になるため、そこからアイデアがブラッシュアップされ、事業やビジネスに採用される例も少なくありません。

▷新しい事業・技術が生まれる

働きがいを高めることで、新しい事業・技術が生まれるということも、メリットとして挙げられます。働きがいが高まると、新しいことに挑戦する意欲が高まり、それまでとは異なる行動が生まれやすくなるでしょう。

▷個々のスキルアップ

働きがいを感じている従業員は、仕事に対する向上心が旺盛で、常により良い成果を求めて試行錯誤をしています。「苦手な○○のスキルを高めたい」「もっとできることを増やして会社に貢献したい」といった気持ちから、自主的に知識・スキルの習得に努める従業員も増えてきます。

個々の従業員がスキルアップすれば、当然全体のレベルも底上げされるため、より競争力のある組織へと成長を遂げることができるでしょう。

▼従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプラン

働きがいを高める施策や具体例

会社への帰属意識の向上

リンクアンドモチベーションでは、企業が人を惹きつける「企業の魅力因子4P」というものがあります。この4Pとは以下4つのことを示しています。

①Philosophy( 理念・目的)

②Profession(仕事・事業)

③People(人材・風土)

④Privilege(特権・待遇)

社会心理学の考えに基づいて定められているこちらの4点が満たされると、人はその企業を魅力的に感じ、働くモチベーションが高まります。従業員のモチベーション向上において金銭的な報酬はもちろん重要ですが、実際従業員が求めているのは金銭的な報酬だけではありません。

組織へ貢献できた高揚感や、誇りのもてる事業内容、そして周囲から感謝されることで得られる自己肯定感なども求めている報酬の1つです。

弊社ではこれらを「意味報酬」と呼んでおり、今後の成熟したマーケットにおいては「金銭報酬」と「意味報酬」の両立がさらに重要になってくるでしょう。

(参考)モチベーションとは何か?維持する方法やメリット、ビジネスでのマネジメント成功事例について解説

▼帰属意識に関する記事はこちら

帰属意識とは?低くなる原因と対処方法を解説

キャリア開発支援とモチベーション向上

従業員が将来のキャリアを描き、自らの成長を実感できる環境は、モチベーションの向上に直結します。企業によるキャリア開発支援の具体策としては、以下のような取り組みが挙げられます。

・定期的なキャリア面談による目標設定と振り返り

・ジョブローテーション制度や社内公募制度の導入

・資格取得支援やeラーニングなどの学習機会の提供

これらの取り組みにより、従業員は自分のキャリアに主体性を持てるようになり、仕事に対する意義ややりがいを感じやすくなります。結果として、モチベーションが持続し、組織全体のパフォーマンス向上にも貢献します。

職場内の連携度の向上

働きがいを向上させるには、個人の育成よりも組織として何かを達成する成功体験を積み、高揚感を醸成することが重要かつ効率的です。

組織をうまく機能させるには、バーナード理論で提唱されている「組織成立の3要素」に沿って考えることが有効です。

それぞれの要素に関して記載しますが、いずれも一度だけ行うだけでは効果は薄いからこそ、繰り返し働きかけることが重要です。

共通の目的:ビジョンを明確にする

チームには目的やビジョンが必ず必要です。チームビルディングを行う際にはまずはビジョンに立ち返り、全員で認識を揃えることを意識しましょう。

当たり前のように思えるビジョンだったとしても、具体的に解釈をしたり、それぞれのモチベーションを確認すると、別々の方向を向いていることが多くあります。

上位組織があるのであれば、その上位組織のビジョンを自組織に落とし込んだビジョンを確認し、その実践度合いを確認するKPIを設定して、それぞれの役割に落とし込みましょう。

協働意思:ビジョンを共有し共感を募る

チームのビジョンに対しては、頭での理解だけではなく、心での共感が重要です。個々人のキャリアビジョンや、チームとしての共通体験をベースに、共感を募り、それぞれが「やりたい」と思う意志をまずは引き出しましょう。

ビジョンや理念を伝えるだけでは、メンバーが共感し、自分ごと化することが難しいことも多くあります。共感の前提となる、ひとりひとりのビジョンの醸成も意識するとより共感が募りやすくなります。

コミュニケーション:前提を踏まえて調整を続ける

共通の目的があり、協働意思が醸成されたとしても、動き出したチームには必ずズレが生じます。

メンバーそれぞれの価値観や背景をお互いに受け入れられるまで共有すると共に、チームが動き出した際にはズレが大きくならないようにこまめにコミュニケーションをとることが重要になります。

それぞれの役割に固執しすぎると連携に支障をきたしてしまうため、相手の立場に立って考え、組織全体の成果に繋がる行動をすり合わせることが重要になります。

(参照:チームビルディングとは?チームの協働関係を築きパフォーマンスを向上させるための方法とは?)

【参考資料のご紹介】

従業員エンゲージメント向上に向けた効果的なアクションプランをデータから解説!資料はこちら

目標設定がしやすい環境の整備も重要

目標を設定することは、働きがいを高めるために非常に重要な要素です。従業員が自身で目標を設定することで、仕事に取り組む意欲が高まります。そのため、組織が従業員が自身で目標を設定しやすい環境を整備することは、働きがいを高める上で非常に重要です。

また、目標達成に向けてサポートすることも重要です。これには、フィードバックやアドバイスなどが含まれます。従業員が目標を達成するために必要な支援を提供することで、従業員は仕事に取り組む意欲が高まり、自己成長や達成感を得ることに繋がります。

適正な評価制度の整備

働きがいを高めるためには、適正な評価制度の整備が不可欠です。評価制度は、従業員の業務遂行能力、貢献度、および行動様式を公正かつ透明な方法で評価することを目的とします。

評価の基準を明確にし、従業員が自己評価を行い、その上で上司と面談を行うことで、双方向のコミュニケーションを確立します。また、継続的なフィードバックとキャリア開発の機会を提供することで、従業員のモチベーションを維持し、自己実現への道をサポートします。

福利厚生・労働環境の見直し

従業員の働きがいを高めるためには、福利厚生と労働環境の見直しが重要です。福利厚生は、健康管理、退職金制度、休暇制度、育児・介護休暇など、従業員の生活の質を向上させるためのものです。

これらの制度を充実させることで、従業員のワークライフバランスをサポートし、ストレス軽減に繋がります。また、労働環境については、オフィスの快適性の向上、柔軟な勤務体系の導入、リモートワークの促進などが考えられます。

従業員エンゲージメントの向上

従業員エンゲージメントと働きがいは相互に深く関係しています。エンゲージメントが高まることで、従業員は自分の仕事に誇りと責任を持ち、組織への貢献意欲も増します。その結果、自身の業務の意味や価値を実感し、「働きがい」が強くなります。

逆に、働きがいが高まることで、従業員はより前向きに職務に取り組み、会社への愛着が深まり、結果としてエンゲージメントも向上します。

たとえば、ある企業では1on1ミーティングの定期実施により、従業員の声を経営に反映。働きがいが向上したことで、離職率が低下し、エンゲージメントスコアも上昇しました。このように、両者は好循環を生み出す要素であり、戦略的に両立させることが重要です。

自己成長の機会を意図的に創出する

働きがいを高める上で、従業員が「成長している」という実感を持つことは不可欠です。組織は、通常の業務の枠を超えた自己成長の機会を意図的に創出する必要があります。具体的には、現在のスキルレベルよりもやや難易度の高い「ストレッチアサインメント」を計画的に行うことや、部門を横断した短期的なプロジェクトへの参加を促すことが挙げられます。

これにより、従業員は新たな知識やスキルを習得できるだけでなく、自身の能力の可能性を再認識し、業務への挑戦意欲が高まります。成長の機会が豊富にあるという認識は、企業への信頼感を高め、長期的なエンゲージメントの維持につながります。

フィードバック文化を定着させる

働きがいを阻害する大きな要因の一つに、「自分の仕事が評価されているか分からない」「改善点を知る機会がない」という状況があります。これを解消するためには、年に一度の評価面談に留まらず、日常的かつ建設的なフィードバック文化を組織に定着させる必要があります。マネージャーは、部下の行動やプロセスに対し、タイムリーで具体的なフィードバックを行う習慣を身につけるべきです。

ポジティブな点だけでなく、改善が必要な点についても、人格を否定せず、具体的な事実に基づいて伝え、その後の改善を共に考える姿勢が重要です。適切なフィードバックは、従業員の成長を促し、業務の方向性を明確にするため、仕事に対する安心感と納得感、そして働きがいを向上させます。

ウェルビーイングを考慮した健康経営の推進

従業員が心身ともに健康でなければ、仕事への意欲や働きがいを感じることはできません。そのため、企業は従業員の身体的な健康だけでなく、精神的、社会的な健康も含めた「ウェルビーイング」の実現を目指す健康経営を推進することが重要です。

具体的には、定期的な健康診断やストレスチェック後の産業医面談体制の強化に加え、心身の不調を予防するための健康増進イベントの開催、柔軟な働き方の提供による仕事と私生活の調和支援などが挙げられます。

企業が従業員の健康と生活を大切にしているというメッセージは、従業員の企業に対する感謝と愛着を生み出し、長期的な視点での働きがいを支える土台となります。

働きがいとエンゲージメントの向上による組織改善事例

働きがいを定量的に測定する方法

従業員の「働きがい」は感覚的な概念と思われがちですが、定量的に測定する手法やツールを活用することで、改善の指針や経年変化の分析が可能となります。以下に代表的な測定方法を紹介します。

1.エンゲージメントサーベイ

働きがいと密接に関連するエンゲージメント(仕事や組織への積極的関与)を測定するためのアンケートです。一般的には以下のような項目を数値化します。

・仕事への満足度

・上司との関係

・成長機会の有無

・組織との価値観の一致

Gallup社の「Q12」や、リンクアンドモチベーション社のモチベーションクラウドなど、企業向けに提供されているサービスも多数存在します。

2.eNPS(従業員ネットプロモータースコア)

「あなたはこの職場を友人や知人に勧めますか?」という質問に対し、0~10点で評価してもらうシンプルな指標です。スコアは以下の式で算出されます:

eNPS=推奨者の割合-批判者の割合

定点観測に適しており、改善活動の成果を定量的に把握するのに有効です。

3.Great Place to Work®の評価基準

世界的に有名な職場ランキングで、働きがいを「信頼」「誇り」「連帯感」の3要素で評価します。匿名アンケートと職場文化監査の両方により、定性的・定量的な評価が行われるのが特徴です。

これらのツールを活用することで、主観的になりがちな「働きがい」を客観的に評価し、組織改善や経営戦略への反映が可能になります。定期的に測定し、PDCAサイクルに組み込むことが継続的な組織改善には不可欠です。

働きやすい環境が整っている

働きがいは、仕事の意義ややりがいだけに左右されるものではありません。自分の仕事にどれだけ意義を感じていても、長時間残業や休日出勤が常態化していたり、有給休暇を取得しにくかったりする企業では働きがいを感じにくくなるはずです。

働きがいを実感できるかどうかは、「働きやすい環境があるか?」ということが重要な要素の一つになります。

労働時間が適切で、気兼ねなく有給休暇を取得できるのはもちろん、産休・育休や時短勤務、テレワークやフレックスタイムなどの制度によって柔軟な働き方が推進されており、従業員がワークライフバランスを大切にできる会社ほど、働きがいが高まるものです。

事業が安定している

働きがいのある会社の共通点として、事業が安定していることが挙げられます。経営が不安定で先行きが見通せない企業では、従業員が不安を抱えながら働くことになるため、働きがいを実感するのは難しいでしょう。

特に、事業が不安定な会社ほど賃金が上がりにくく長時間労働に陥りがちなので、その意味でも働きがいが損なわれやすくなります。事業が安定している会社であれば従業員も安心してチャレンジできるため、働きがいが高まりやすく、それが会社への貢献意欲にもつながります。

公正な評価によって報酬が与えられている

従業員が働きがいを感じている会社では、公正な評価がおこなわれ、一人ひとりの従業員に見合った報酬が与えられているものです。

人事評価制度の公平性が欠けていたり、評価者の力量が不足していたりしていると、従業員は「この会社では正しく評価してもらえない・・・」「頑張っても報われない・・・」といった落胆から働きがいを失ってしまいます。

働きがいのある会社にするためには、人事評価制度を見直し、公平感・納得感の高い仕組みを整えることが不可欠です。

理念・ビジョンが浸透している

働きがいのある会社では、従業員が自社の理念・ビジョンを理解・共感しているものです。会社の考えや方向性に共感していれば仕事の意義を感じることができますし、進むべき道が明確になるので、従業員は働きがいを実感しながら主体的に仕事に取り組むことができるでしょう。

一方で、働きがいのない会社は、そもそも理念やビジョンが存在しないケースもありますし、存在していても従業員に浸透していない会社がほとんどです。そのような会社では、従業員は与えられた仕事をこなすだけになりがちで、働きがいを感じるのも難しくなります。

自由に意見を言える環境がある

「自由に意見を言える環境」は、働きがいのある職場づくりにおいて不可欠な要素であり、近年では心理的安全性(psychological safety)という概念で注目されています。

心理的安全性とは、「自分の意見や疑問、懸念を表明しても、否定されたり不利益を被ったりしない」と感じられる職場の状態を指します。

この安全性が担保されている職場では、創造性や主体性が発揮されやすくなり、従業員の働きがいやエンゲージメントが向上します。逆に、意見が封じられたり批判を恐れて発言が控えられる職場では、モチベーションの低下や離職リスクが高まります。

心理的安全性を高めるための具体的施策には以下が挙げられます:

・オープンな対話の場作り:定期的な1on1ミーティングやチーム対話を通じて、上司と部下が率直に意見交換できる機会を設ける。

・失敗を学びに変える文化の醸成:失敗を責めるのではなく「改善・共有すべき経験」として扱うことで、新しい挑戦をしやすくする。

・多様性の尊重:年齢・性別・バックグラウンドに関係なく意見を尊重する姿勢を全社的に明確化し、発信する。

こうした取組みが、従業員の安心感と積極性を育み、働きがいのある風土を築く基盤となります。

成長を支援する仕組みがある

従業員が成長を実感できることは、働きがいのある会社の条件の一つだと言えるでしょう。研修を充実させたり資格手当を設けたりと、スキルアップやキャリアアップを支援している会社では、従業員は意欲的に自己研鑽をすることができます。

また、働きがいのある会社は若手にも積極的にチャンスを与えています。責任のある仕事やビッグプロジェクトから得た経験によって成長が促されれば、若手社員はより大きな働きがいを感じられるようになるでしょう。

働きがいのある会社づくりの取り組み事例

Great Place to Work Institute Japan(GPTWジャパン)が発表した2023年版日本における「働きがいのある会社」ランキングに選ばれた企業をピックアップして、働きがいのある会社づくりの具体例をご紹介します。

※参考:2023年版 日本における「働きがいのある会社」ランキング|働きがいのある会社研究所(Great Place to Work Institute Japan)

https://hatarakigai.info/ranking/japan/2023.html

シスコシステムズ

シスコシステムズは、大企業部門で1位に輝いた働きがいのある会社です。

「すべての人にインクルーシブな未来を実現する」という同社のパーパスにあるとおり、多様なメンバー全員の働きがいが高いレベルにあることが評価されました。特に評価が高かった「働きがいポイント」が以下の3点です。

・仕事に行くことが楽しみである

・経営・管理者層は気軽に話せる

・経営・管理者層は適切に人材配置をしている

シスコシステムズが働きがいを高めるためにおこなったのが「3か年成長戦略 Project Moonshot」です。このプロジェクトでは、約50名の有志チームが日々の業務の垣根を越え、働きがい向上施策に取り組むもの。2022年は、以下のような数多くの取り組みがおこなわれました。

①視野を広げ、キャリア自律を促すMentoring/Shadowingプログラム

②生産性向上のため、会議やチャットをせず、自身の業務のための時間を一斉にとる「Focus hours」

③対話の質を高めるための「聴く」教育

④互いに認め合うための全社推薦・投票による表彰

コンカー

コンカーは、中規模部門で1位に輝いた働きがいのある会社です。同社は「働きがいを高めることは経営戦略である」という考えのもと、ビジョンやコアバリューとつながりのある数多くのオリジナル施策を実施しています。特に評価が高かった「働きがいポイント」が以下の3点です。

・仕事に行くことが楽しみである

・安心して働ける環境がある

・経営・管理者層は適切に人材配置をしている

コンカーが、個の成長を促すとともに働きがいを高めるために取り組んだのが「フィードバックし合う文化」という施策です。

部下、上司、同僚、他部門、すべての関係を対象にした全方位型のスタイルで、課題や改善すべき点を伝える「ギャップフィードバック」と、長所や努力を認める「ポジティブフィードバック」を実施。

耳の痛い話も成長へ転化させる能力(コーチャビリティ)を向上させ、組織内のフィードバック浸透を推進しました。

リクルートホールディングス

リクルートホールディングスは、従業員の育成と働きがいの向上に取り組んでいることで、高い生産性と顧客満足度を実現しています。

同社は、従業員に対して研修プログラムを導入しており、社員がスキルアップや自己成長に取り組める環境を整備しています。また、従業員の意見を反映した制度や働きやすい環境整備も積極的に行っており、従業員のモチベーション向上にもつながっています。

さらに、従業員の働きがいの向上にも注力しています。従業員が自分の仕事にやりがいを感じられるように、組織内でのキャリアパスや評価制度の明確化、社員同士のコミュニケーション促進、また福利厚生の充実など、様々な取り組みを行っています。

これらの取り組みによって、従業員は会社に忠誠心を持ち、モチベーションが高まります。その結果、生産性の向上や顧客満足度の向上につながっています。

野村総合研究所

株式会社野村総合研究所は、従業員が自己実現を実現しやすい環境を実現するため、キャリアパスの明確化や働き方改革の推進に注力しています。

同社は、従業員が持つ能力を最大限に引き出すため、積極的に研修や社外講演会などのイベントを開催しており、従業員たちは自分自身のスキルアップに注力できる環境を提供しています。

これにより、従業員の能力向上に貢献し、より高度な業務をこなすことができるようになります。また、同社は、従業員の意見を取り入れることで、業務プロセスの改善にも取り組んでいます。

従業員が自分たちの意見を言いやすい環境が整っているため、ミスを防ぐことができ、より効率的な業務の実現につながっています。

▼働きがいを高めるための「モチベーションクラウド」はこちら

モチベーションクラウドサービス資料

組織変革のことならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションは、導入実績12,560社、509万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました

・業績が上がらず、組織にまとまりもない

・いい人材の採用や育成が進まない

・給与や待遇への不満が挙がっている

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら

まとめ

「働きがい」は、従業員が仕事にやりがい・誇り・目的を感じながら主体的に働ける状態を指します。

近年では、企業の持続的成長や人材確保、エンゲージメント向上の鍵としてその重要性が高まっており、キャリア支援や評価制度の整備、心理的安全性の確保など、多方面からのアプローチが求められます。

また、働きがいは数値化して把握・改善できる指標でもあり、定量的な管理と対話による質的向上の両輪が不可欠です。企業は従業員一人ひとりの価値を最大限に引き出すため、働きがいのある職場づくりに継続的に取り組む必要があります。

働きやすさと働きがいの両立こそが、変化の激しい時代における組織の競争力を高める鍵となります。

働きがいに関するよくある質問

Q:働き甲斐とはどういう意味ですか?

「働きがい(働き甲斐)」とは、仕事を通じて喜びや達成感、成長を実感できる状態を意味します。単に労働条件が良いというだけでなく、「自分の仕事が社会に役立っている」「自分らしく力を発揮できている」と感じられることがポイントです。

英語では「work engagement」や「job satisfaction」などに対応し、組織においては従業員のモチベーションや定着率、パフォーマンスにも大きな影響を与える重要な概念です。