モチベーションとは?意味や上げる方法、下がる原因をわかりやすく解説

皆さんは、「モチベーション」というワードにどのような印象を持たれるでしょうか?人が生きる上で、ビジネスを進める上で「モチベーション」は無くてはならないものです。

この記事では誰にでも関係があり、実はとても奥が深い「モチベーション」について、あらゆる角度から知見を深めていければと思います。

▼3分で分かる!!従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

目次[非表示]

- 1.モチベーションとは何か?

- 2.「モチベーション」には2種類ある

- 3.モチベーションを上げる重要性

- 4.企業が従業員のモチベーションアップに取り組む理由と効果

- 5.モチベーションを上げ、維持する方法

- 6.モチベーションが低いとどうなる?

- 7.社員のモチベーションを低下させる要因

- 8.モチベーションの測定方法

- 9.モチベーショングラフの描き方

- 10.モチベーションに関する理論や法則

- 11.社員のモチベーションマネジメント方法

- 12.管理部が従業員のモチベーションを上げる方法

- 13.モチベーション向上に効果のある施策

- 14.モチベーションアップに成功している企業事例

- 15.記事まとめ

- 16.モチベーションに関するよくある質問

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

モチベーションとは何か?

目標に向けての「原動力」

モチベーションとは、人が何かしらの目標(対象)に向けて動くための「原動力」となるものです。「動機」「やる気」と表現する事もありますが、何かに向けて「動く」「やる」ためのエンジンのようなイメージをすると良いでしょう。

原動力を発揮する先の目標(対象)は様々なものが含まれます。仕事上の目標はもちろん、学生が学業に対して思う学習意欲、消費者が商品に対して思う購買意欲、更には生きることそのものや恋愛においても用いられる概念です。

ちなみに、モチベーションの語源を辿るとラテン語の「movere」を由来とします。 英語のmoveと同じく「目標、目的のために何かを動かす」というニュアンスが含まれている言葉です。

日本においては2002年の日韓ワールドカップにて、代表選手が「モチベーション」というワードを用いるようになってから一気に浸透が加速したと言われています。

ビジネスにおける「モチベーション」の意味

ビジネスにおけるモチベーションは、企業の成果に直結する重要な要素です。モチベーションが高い従業員は主体的に業務へ取り組み、創意工夫や改善提案が活発化し、生産性向上につながります。また、仕事にやりがいや意義を感じることで従業員エンゲージメントが高まり、チームワークや職場の雰囲気が良好になります。

「モチベーション」には2種類ある

実はモチベーションには「内発的」と「外発的」の2種類があります。

内発的モチベーションを高めるポイント

内発的モチベーションを高めるには、3つの要素が重要です。

まず自己決定感を尊重し、仕事の進め方や選択肢に裁量を持たせることで主体性が生まれます。

次に有能感を育むため、達成可能な目標設定と適切なフィードバックを行い、成長を実感できる環境を整えます。

最後に関係性の充実が不可欠で、信頼できる上司や仲間とのつながりが「自分は役立っている」という感覚を高めます。これらが満たされることで、無限に湧き出る内発的モチベーションが促進されます。

外発的モチベーションの具体例と注意点

外発的モチベーションは、給与や昇進、表彰など外部要因によって生じる動機です。短期的に行動を促すメリットがある一方、報酬がなければ維持しづらく、ゼロサムの制約もあります。企業はまず外発的要因で土台を整えつつ、自己成長や貢献意識を高める内発的モチベーションを育むことで、持続的でバランスの取れた動機づけを実現できます。

モチベーションを上げる重要性

企業がモチベーションの高い人材を求める最大の理由は、モチベーションの高い従業員ほど主体的に業務に取り組み、優れた生産性を発揮してくれるからです。

もう一つ、モチベーションの高い人材が求められる理由としては「周囲に好影響を与えること」もあります。

どんな組織にも、モチベーションが低い人や意欲が下がっている人がいるものですが、そこにモチベーションの高い人が入ってくると周囲のメンバーに「もっと頑張らないとだめだ」「あの人のように働きたい」などと感じさせ、プラスの影響を及ぼしてくれます。

どれだけ上司が発破をかけてもモチベーションが上がらなかったのに、モチベーションの高い人材が一人入ってきただけで周囲のメンバーにポジティブな空気が伝染し、組織が活性化したという事例も少なくありません。

企業が従業員のモチベーションアップに取り組む理由と効果

ここまでモチベーションの定義や種類、そのマネジメント手法を見てきましたが、従業員のモチベーションを向上させることでどのような効果が得られるのでしょうか? 得たい成果を明確にすることでモチベーションアップに向けた働きかけも出来ますので、観点を以下に整理しました。

主体性が高まる

主体性が高まると、従業員は自ら課題を見つけて解決に取り組めるため、仕事に対するやりがいが増します。また、自分の判断で行動し成果を得ることで成長実感が得られ、スキルや経験の向上にもつながります。これにより、長期的なキャリア形成や職場へのエンゲージメントも強化されます。

周囲への好影響が広がる

モチベーションを向上させることで当人のパフォーマンスが高まるだけでなく、周囲のパフォーマンスも高まることに繋がります。

モチベーションが高い人間が周りにいるだけで職場に活気やモードが醸成されていきますし、モチベーションが高い人間は周囲に対して貢献意欲も高まるため、何か問題が起きても助け合う互助の風土も培われていきます。

仕事において1人で完結する業務は皆無と言っても良いため、周囲に好影響を与える人が大勢いることは、加速度的に自社のパフォーマンスを高めることに繋がります。

また、採用面においてもモチベーション高く働いている人が多い会社や職場には応募者が集まるため、人材獲得という面でもアドバンテージになるでしょう。

コストの削減につながる

モチベーションの高い従業員は会社に定着しやすいため、モチベーションの高い従業員が増えるほど離職率が下がります。低い離職率をキープできれば、欠員補充のための採用コストを削減することができるでしょう。

また、モチベーションの高い従業員は、会社から機会を与えられなくても自ら成長のために学ぶ意欲があります。自発的に知識習得・スキルアップに努めるので、会社側としては教育コストの低減も見込めます。

採用コストや教育コストを削減できれば、そのぶんを給与や福利厚生などに回すことができるので、さらなるモチベーションアップにつながるという好循環を生み出せるでしょう。

モチベーションを上げ、維持する方法

モチベーションを上げ、維持するためにはセルフマネジメントが有効です。まず目標を細分化し、大きな目標を小さなステップに分けることで達成感を得やすくなります。次に、タスクを終えるごとに小さなご褒美を設定することで、前向きな行動を強化できます。さらに、デスク周りを整える、集中できる場所を確保するなど、作業環境を整備することも重要です。これらを組み合わせることで、日常的にモチベーションを維持しやすくなります。

「会社」へのモチベーション

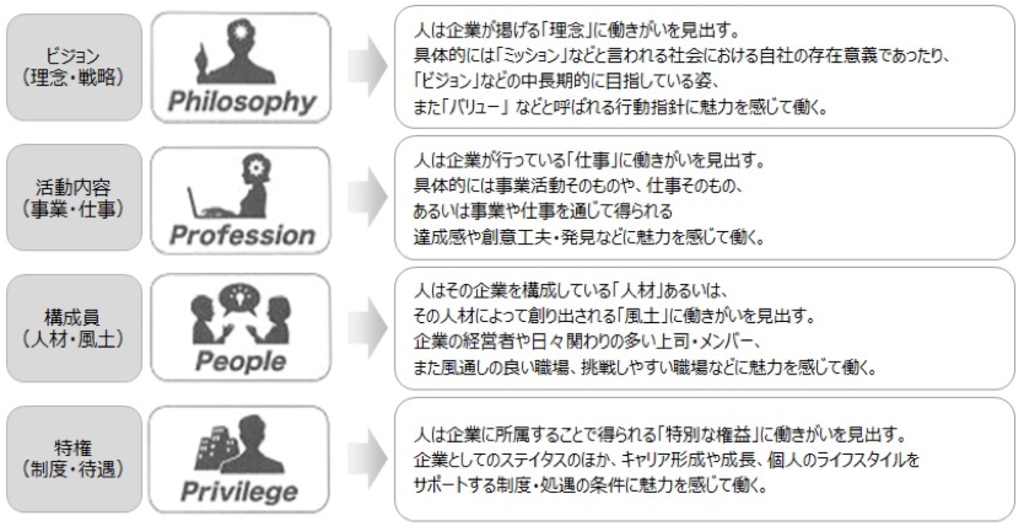

会社に対して従業員が魅力を感じ、モチベーション向上に繋げることが大切です。

社会心理学上、会社に対して従業員が感じる魅力は以下の4つがあると言われています。

「目標の魅力」

戦略やビジョンなど、会社が目指しているもの(目標)の魅力です。

社会的意義があり従業員の共感を引き出すような強烈なビジョン、明快かつ実現可能性が高く感じる戦略などは、それそのものが従業員の共感を引き出し、「一緒に実現したい」という大きな魅力になりえます。

「活動の魅力」

事業内容や仕事内容など、企業活動を通して自身が携わる業務の魅力です。

将来性があって世の中から必要とされるであろう事業、自身の個性や能力が発揮され、責任ややりがいを感じる仕事などは「この仕事に取り組み続けたい」という魅力になります。

「風土の魅力」

組織風土や人材の特性など、企業内のカルチャーや雰囲気から出る魅力です。階層間の意思疎通や、部門間の連携が促進されていて一体感がある風土、信頼・尊敬が出来る多様な人材に囲まれる環境など「この雰囲気、仲間と頑張りたい」という魅力になります。

「条件の魅力」

制度待遇面や施設環境面など、働く上での具体的な環境面から出る魅力です。自身の評価や休日、給与に対して納得感があるかどうか、自身が働く上での職場スペースやIT環境が十分に充実しているかどうかなど、「このような条件面で働きたい」という魅力になります。

前述の例で言うと、「目標」「活動」「風土」の魅力は内発的モチベーション、「条件」の魅力は外発的モチベーションに繋がると言えるでしょう。

「上司」へのモチベーション

上司との関係でモチベーションを維持するには、部下が主体的にコミュニケーションを取ることが重要です。特に1on1ミーティングは有効で、業務の進捗や課題を共有するだけでなく、自分のキャリアや希望を直接伝える機会となります。

また、上司との間で期待値をすり合わせることも欠かせません。目標や役割の認識が一致していないと、努力が評価されずモチベーション低下につながります。

定期的な対話を通じて、上司と相互理解を深めることで、安心して挑戦できる環境が整い、意欲の向上につながります。

「職場」へのモチベーション

職場に対して従業員が魅力を感じ、モチベーション向上に繋げることが大切です。こちらは職場の魅力を高めるための観点として以下の4つが挙げられます。

「外部適応」

顧客のニーズを理解した上で、クオリティ高く価値を提供している。そのような職場では顧客への貢献実感を強く感じてモチベーション高く働くことが出来ます。

「内部統合」

目標が全員にしっかり共有されていたり、職場内で一体感を持って働いている、そのような職場では所属意識を持ちながらモチベーション高く働くことが出来ます。

「変革活動」

未来に向けての新たな提案が飛び交っているなど、常に変化をし続けている感覚がある、そのような職場では未来への期待を持ちながらモチベーション高く働くことが出来ます。

「継承活動」

職場の歴史や経緯が共有されていたり、成功事例や失敗事例の共有がされているなど、互いの知見を共有、蓄積しているような職場ではモチベーション高く働くことが出来ます。

▼案件量が増えても高いモチベーションを維持できる組織になるために【株式会社Schoo】

モチベーションが低いとどうなる?

モチベーションが低い人の特徴は以下の通りです。

・無気力な態度: 全体的にやる気がなく、何事にも消極的です。

・遅刻や欠席が多い: 責任感が薄れており、時間管理が苦手です。

・集中力の欠如: 仕事やタスクに集中できず、ミスが多いです。

・他人への批判: 他の人の行動や成果に否定的で、批判的です。

・変化を嫌う: 新しいことに挑戦することを避け、現状維持を望みます。

これらの特徴が見られる場合、その人はモチベーションが低下している可能性があります。モチベーションが低い状態が続くと、個人の成長やチームの生産性に悪影響を及ぼす可能性があります。

周囲の人は、そのような人に寄り添い、サポートすることで、モチベーションの回復を促すことが大切です。また、企業や組織は、モチベーションの低い人が出ないような労働環境や評価制度を整える必要があります。

社員のモチベーションを低下させる要因

維持する要因と同じように、モチベーションを低下させる要因を知っておくとモチベーション低下を未然に防ぐことが出来ます。

以下、6つは「モチベーションの阻害要因」と呼ばれる内容です。こちらもそれぞれ見ていきましょう。

未来への「不安感」

未来への不安感は、会社の業績悪化や業界全体の不透明さ、組織再編などにより「将来もこの会社で働き続けられるのか」という疑問から生じます。また、自分のキャリアパスが見えず、昇進やスキルアップの機会が不明確な場合も不安が高まります。

これを解消するには、まず上司や人事担当に相談し、将来のキャリアプランを明確化することが効果的です。さらに、社内外の研修や資格取得を通じてスキルを磨くことで、市場価値を高めるのも有効です。定期的なキャリア面談や情報収集を行い、将来像を描くことで不安を軽減できます。

仕事への「閉塞感」

仕事そのものがつまらない、やらされ感を感じる事からくる閉塞感です。

仕事に対して行き詰まり、自身の成長が実感できない場合や、会社の行っている事業の将来に見通しがつかず事業規模が縮小する状態において蔓延します。

風土への「既決感」

組織内で既に決まっていることが多く、「あきらめ」の心理が蔓延している事からくる既決感です。組織の風通しが悪く、「どうせ何を言っても無駄だろう」という諦めの感覚や、「既に決まっているから・・」と皆が消極的になると、負のスパイラルに入り組織の活力がどんどん減っていきます。

待遇への「不満感」

評価・処遇・勤務実態などに納得できず、不満が溜まっている事から生じる不満感です。

自分自身のパフォーマンスと、その報酬が釣り合っていないと感じる社員や、評価制度、休日休暇、終業時間、オフィス環境に対する不満足からも生じることがあります。

上司への「失望感」

上司への失望感は、言行不一致や責任転嫁、特定の部下だけを優遇するえこひいきなどの行動から生じます。例えば、会議で掲げた方針と実際の指示が異なったり、失敗の責任を部下に押し付ける上司は信頼を損ねます。また、成果が同等でも一部の社員のみ評価されると、組織全体に不公平感が広がります。

職場への「無力感」

職場での無力感は、意見が無視される、意思決定に参加できないなど、役割が限定されていると感じることで生じます。個人でできる対策としては、改善提案を具体的なデータと共に発信する、スキルアップで影響力を高めるなどが有効です。組織としては、アイデアを受け入れる制度やプロジェクト参加機会の提供、小さな成果でも認める文化を構築することで、社員が「自分も貢献できる」と感じられる環境を整えることが重要です。

モチベーションの測定方法

モチベーションを測定するためのサーベイとは?

モチベーションサーベイとは、従業員のやる気や満足度を定期的に可視化するための調査です。目的は、現状の課題を把握し、改善策を立てることにあります。

一般的な質問項目には、仕事内容の満足度、上司や同僚との人間関係、評価制度の納得感、成長機会の有無などが含まれます。サーベイの結果を分析することで、離職リスクやモチベーション低下の原因を早期に特定でき、組織の戦略的な改善に役立ちます。

さらに、結果を従業員に共有し、改善策を実行することで信頼関係が強まり、エンゲージメント向上につながります。

【参考資料のご紹介】

モチベーションクラウドでエンゲージメントを可視化し、社員のモチベーションをマネジメント!具体的な機能や得られる効果をご紹介

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

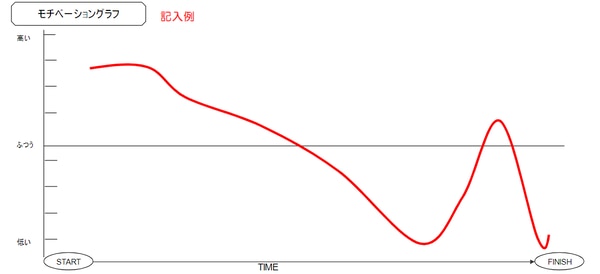

モチベーションを測定するためのモチベーショングラフとは?

モチベーショングラフとは、自分自身の過去の体験を振り返り、時系列でその時々のモチベーションの動きや高低をグラフ化したものです。

モチベーショングラフは、就活の際に自己分析をするために作成されるのが一般的ですが、ビジネスパーソンにとってもモチベーショングラフの作成は有意義なことです。

「いつ、どのようなときにモチベーションが上がったのか?下がったのか?」ということを可視化することによって自己理解を深めることができます。その結果、モチベーションを上げる方法が分かるなど、自分自身でモチベーションをコントロールしやすくなります。

▼モチベーショングラフ(例)

モチベーショングラフの描き方

ステップ01:グラフの縦軸と横軸を書く

まず、モチベーショングラフの縦軸と横軸を書きます。横軸は時間の経過をあらわし、縦軸はモチベーションの高低をあらわします。

ビジネスパーソンがモチベーショングラフを作成する際は、社会に出たタイミングを横軸の始点にすることが多いですが、仕事だけに限定したくないときは幼少期から振り返ってみるのも良いでしょう。

横軸は「転職前」「○○部署時代」「リーダーになってから」など、時代で区切るのもおすすめです。

ステップ02:横軸に出来事を書く

横軸には、過去の出来事を時系列で書き込みます。読者が想起しやすい例としては、仕事での成功体験(大きなプロジェクトの達成、表彰)、失敗体験(重要なプレゼンの失敗、取引先とのトラブル)、人間関係の変化(上司の異動、新しい同僚との出会い)、さらにプライベートの出来事(結婚、出産、引っ越しなど)が挙げられます。これらを具体的に書き出すことで、後のステップでモチベーション変動を分析しやすくなります。

ステップ03:縦軸にモチベーションを書く

縦軸には、出来事に対するモチベーションの高さを数値で表します。基準として、人生で最も感情が動いた出来事を「+100」または「-100」とし、その他の出来事はその強さを相対的にスコア化します。例えば、目標達成の成功体験を「+80」、大きな失敗を「-70」とするなどです。数値化することで、自分がどのような状況でやる気が上がり、逆に落ち込むのかを視覚的に把握できます。

ステップ04:モチベーションの高低が生じた理由を書く

各出来事について、なぜモチベーションが上がったのか、下がったのかを具体的に書きます。例えば、高くなった理由として「目標を達成して上司から承認を得た」「チームで協力して成功体験を得た」などが挙げられます。逆に、低くなった理由として「重要なプレゼンで失敗した」「人間関係が悪化した」「過剰な残業で疲弊した」などがあります。理由を明確にすることで、やる気に影響する要因を深く理解できます。

ステップ05:自分の傾向を見出す

最後に、グラフから自分のモチベーション傾向を見出します。例えば、「達成感や承認で大きく上がる」「失敗や人間関係の悪化で下がりやすい」などです。この傾向を基に、今後の行動プランを立てましょう。例えば、成功体験を増やすために小さな目標を設定する、失敗に備えてサポート体制を整える、人間関係の改善に向けて定期的に1on1を行うなど、具体的な改善策を導くことができます。

モチベーションに関する理論や法則

ともすると感覚的に向き合ってしまう「モチベーション」というテーマですが、モチベーションに関する研究は古くから様々な学者、研究機関によって深められています。

学術的な定義を理解することで、説得力や再現性を持った打ち手を実施できるかと思いますので、以下にいくつか紹介していきます。

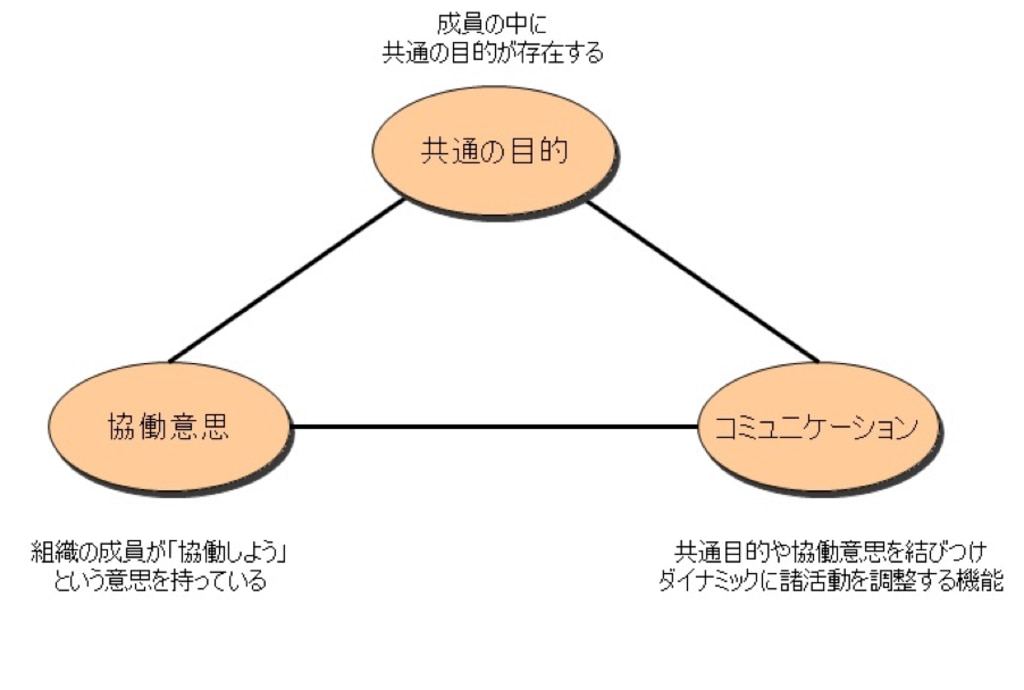

バーナードの組織成立の3要素

こちらは「チーム創り」に関する理論です。アメリカの経営学者である「チェスター・バーナード」によって提唱されました。チェスター・バーナードによると「チーム・組織」が成立するためには以下の3つの要件が必要だと述べています。

「共通の目的」 まず初めに、何かを成し遂げたいという目的が共有されていないと組織は成立しえません。人間が物理的・能力的に1人では成し遂げられない目標があるから人は「チーム・組織」を創ります。

日常のシーンでも、このチームの共通目的は何か?を常に確認し、同じ山の頂きを目指す仲間だという認識を持つことがモチベーションに繋がります。

「協働意思」

同じ目的を見据えていたとしても、「互いの弱み強みを理解し、補い合う」という協働への意識づけが出来ていない場合は、チームとしての成立が難しくなります。

共通目的に向けてどのように連携することが最短の道なのか?互いのどの力を活かせば実現に近づけるのか?の合意を取っておくことで目的達成の可能性は大きく高まるでしょう。

「コミュニケーション」

共通目的を確認し、協働意思を促進するためには十分なコミュニケーションが必要になります。ただの意思疎通だけではなく、目的達成に向けてサポートをし合うための働きかけや、それらを誘発するための仕組みが大切です。

マズローの欲求5段階説

マズローの欲求5段階説は、人間の欲求を「生理的欲求」「安全欲求」「社会的欲求」「承認欲求」「自己実現欲求」の5つに分けた理論です。ビジネスシーンでは以下のように現れます。

生理的欲求:適切な給与、休憩時間、働きやすい環境

安全欲求:雇用の安定、福利厚生、労働安全対策

社会的欲求:チームワーク、社内コミュニケーション、職場での居場所

承認欲求:正当な評価、表彰制度、キャリアアップ機会

自己実現欲求:裁量ある仕事、挑戦的なプロジェクト、スキル向上

組織が上位欲求を引き出すには、まず下位欲求を満たすことが不可欠で、段階的にモチベーションを高められます。

ハーズバーグの二要因理論

ハーズバーグの二要因理論は、職場の要因を「衛生要因」と「動機付け要因」に分けて説明します。

衛生要因:給与、職場環境、人間関係、会社方針など。これらが不十分だと不満が生まれますが、充足してもモチベーションが高まるわけではありません。

動機付け要因:達成感、責任のある仕事、承認、自己成長の機会など。これらが満たされると、満足度とモチベーションが向上します。

企業が陥りやすい例として、給与を上げても従業員がやる気を感じないケースがあります。これは衛生要因の改善だけでは動機付けにならないためで、成長機会や評価制度の工夫が必要です。

選択理論心理学

選択理論心理学は、人間の行動は外部からの強制ではなく、内的な欲求によって選択されるという考え方です。職場で実践するには、上司が部下に対し「やらせる指示」ではなく、「どうすれば達成できるか」を共に考える質問型の関わり方が有効です。例えば、目標未達の場合に叱責するのではなく、「次回うまくいくために何を変えられるか?」と問うことで、部下が主体的に改善策を選びやすくなります。

① 自分 VS 他人

人間はともすれば、他人を変えてやろうと意気込むものですが、これはいくらやろうと思っても容易に成し遂げられるものではありません。

そもそも「他人を変えることは無理だ」という前提に立つことが大切です。他人を変えることができないのならば、まず自分から変わる。その結果として他人に対しても変化を促すことができます。

② 思考・行動 VS 感情・生理反応

同じように「感情」と「生理反応」はダイレクトに制御することはできません。例えば、失恋で受けた「悲しい」気持ちから完全に逃れることは不可能です。しかし、自分自身の「行動」や「思考」を変えることはできるはずです。

そして、これらを変えることで結果的に負の感情を和らげることができます。「感情」を変えるのは難しいです。しかし、「感情」に振り回されることなく、「思考」や「行動」を変えることで、ある程度、“自分”をコントロールする術を身に付けることができます。

③未来 VS 過去

過ぎ去ったことをあれこれと考えている時間は、今後の自分にとってはあまり意味がありません。

「過去」はあくまで今後の「未来」のためにあるもの。「過去」を塗り替えることは不可能ですが、「未来」はこれから創っていくことができます。結果ではなく、次を見据え未来を変える為に今、どうするかが重要です。

「変えられないもの」ではなく、「変えられるもの」を選択しエネルギーを集中させていくことが、自分自身を自在にコントロールしていく上での第一歩になるため、ぜひ自身や職場のマネジメントに活用して頂ければと思います。

▼国内最大級のデータベースを持つエンゲージメントサーベイ活用法が3分でわかる!【資料DLはこちら】

社員のモチベーションマネジメント方法

モチベーションマネジメントとは

モチベーションマネジメントとは、個人や組織の目標達成に向けて、意欲や情熱を引き出し、維持するための様々な取り組みを指します。従業員のやる気を高め、仕事への満足度や生産性を向上させることを目的とします。

モチベーションマネジメントを行うメリット

・従業員のやる気が高まる: 適切な目標設定や公正な評価制度を導入することで、従業員は自身の貢献が明確に認識され、仕事へのモチベーションを高く維持できます。また、成長の機会が与えられることも、更なる意欲向上に繋がります。

・仕事への満足度が向上する: 風通しの良いコミュニケーション、協力的なチームワーク、そして働きやすい職場環境を整備することで、従業員は仕事に対する満足度を高めることができます。心理的な安心感は、エンゲージメントの向上にも不可欠です。

・生産性が向上する: モチベーションが高く、仕事に満足している従業員は、主体的に業務に取り組み、効率的な方法を自ら考え実践するため、組織全体の生産性向上に大きく貢献します。創造性やイノベーションも生まれやすくなります。

モチベーションの公式

まず初めに、モチベーションの多寡を推し量るための「モチベーションの公式」を紹介いたします。

「モチベーションの高さ=目標の魅力×達成可能性×危機感」

「目標の魅力」は、成し遂げたい目標や目的に対して個々人が感じる魅力の度合い

「達成可能性」は、目標に対しての実現の難しさや現状との距離から感じる達成の可能性

「危機感」は、目標に対しての差分から生じる切羽詰まった危機感

この3つの積算でモチベーションの高さが決まります。

ですので、この3つに対してマネジメントを行うことが基本になります。

①「目標の魅力」に対する公式

ラダー効果とは、目標を階層的に深掘りし、達成の意義や価値を明確化する手法です。単なる数字の目標ではなく、「この仕事を達成すると誰が喜ぶのか」「社会にどんな影響を与えるのか」を問いかけることで、部下が目標に魅力を感じやすくなります。具体的な質問例として、

「このプロジェクトで誰を笑顔にできますか?」

「この成果が出たとき、どんな良い未来が待っていますか?」

「この目標が達成されると、チームやお客様にどんな価値を提供できますか?」

といった会話を取り入れることで、目標が単なる作業から意味のある挑戦へと変わり、内発的モチベーションが高まります。

②「達成可能性」に対する公式

続いて「達成可能性」に関しては、「マイルストーン効果」が有効です。マイルストーンとは「里程標」のことであり、道のりを進むうえで「今何キロまで進んでいて、後何キロあるのか」が分かるための目印として道路などに設置されています。

仕事においてはともすると最終ゴールが遠く感じてしまい、残りの距離やペース配分が掴めなくて達成可能性を低く感じてしまうシーンがあります。そのような場合は最終ゴールをブレイクダウンして、細かい目標に刻むことで、達成可能性を高めることが出来ます。

例えば、「半年で3,000万円」の売り上げを創る、だと足が止まってしまう部下も、「1ヵ月で500万円を創る」「1週間で150万円を創る」「1日4回商談をする・・・」などと細かくマイルストーンを刻み、常に達成可能性を感じながら仕事をしてもらうことがマネジメント上有効になります。

③「危機感」に対する公式

最後に「危機感」に関しては、「コミットメント効果」が有効です。コミットメントとは「宣言」のことであり、いつまでに、何を成し遂げるのか?を周囲に宣言することが人の危機感を良い意味で高めてくれます。

人には自身が言ったことと行動の一貫性を保ちたいという感情があるため 、有言実行を行うカルチャーは仕事において好影響を及ぼします。

不言実行を良しとせず、まずは「有言」することでコミットメントを高め、適度な危機感を持ったうえで業務に取り組んでもらうことがマネジメント上有効になります。

(参考)モチベーションをアップさせる方法は?原因や組織レベルで行う施策を解説

(参考)マネジメントとは?定義や役割・今後必要なスキルを解説

管理部が従業員のモチベーションを上げる方法

管理部が従業員のモチベーションを上げるためにできることについてご説明します。

方法01:職場環境を整える

従業員が高いモチベーションを維持するための大前提になるのが、「働きやすい職場環境」があることです。誰もがストレスを抱えず、安心して仕事に取り組める環境づくりに努めましょう。

たとえば、パソコンやインターネットなどインフラの充実は必須ですし、ハラスメント対策も欠かせません。柔軟な働き方に対応することや有給取得を推進することも重要です。

方法02:コミュニケーションを活性化させる

活発なコミュニケーションがおこなわれている職場では、従業員がモチベーションを維持しやすいと言われます。昨今はテレワークや在宅勤務が一般化したことで、対面でのコミュニケーションの機会が減少しています。

オンラインでのコミュニケーションを促して、従業員に孤独を感じさせたり悩みを抱え込ませたりしないように努めましょう。

方法03:表彰制度を設ける

表彰制度は従業員の成果を認め、モチベーションを高める効果があります。具体例として「ピアボーナス」があり、従業員同士が感謝や評価を送り合える仕組みです。制度を形骸化させないためには、評価基準を明確にし、透明性の高い運用を行うことが重要です。また、表彰が一部の人だけに偏らないよう、さまざまな観点から功績を認める仕組みを整えることで、全員が参加しやすくなります。

方法04:評価制度を改善する

従業員が納得できる評価制度を整えることは、モチベーション向上に直結します。具体例として、360度評価は上司だけでなく同僚や部下からの評価も反映でき、公平性を高めます。一方、ノーレイティング制度は、評価を数値でランク付けせず、継続的なフィードバックで成長を促す手法です。

360度評価は多角的な視点が得られるメリットがある反面、運用が複雑で時間がかかるデメリットがあります。ノーレイティングは柔軟で成長重視の評価が可能ですが、評価結果を可視化しづらい課題があります。組織の文化に合わせて、これらを適切に組み合わせることが重要です。

モチベーション向上に効果のある施策

では、モチベーションを引き出す、維持するための施策としてはどのようなものがあるのでしょうか。具体的な例とその効果について見ていきましょう。

トップの方針伝達

トップの方針伝達は、組織全体の方向性を示し、従業員の行動を統一するために欠かせません。効果的に行うには、四半期ごとの全社ミーティングや月次メッセージ配信など、一定の頻度で情報を届けることが重要です。

タイミングとしては、新しい戦略の発表や期初のキックオフが効果的です。内容は抽象的ではなく、会社の目標、優先すべき課題、従業員に期待する行動を具体的に伝えることがポイントです。

相互理解の定期促進

互いの事を理解していないからこそ、連携が困難になりコミュニケーションに齟齬が生まれてしまうことも多いです。また、ひとりひとりが何を求めてこの会社に属しているのか、を理解せずマネジメントをしても、深い関係性に繋がらない場合が多いです。

ある企業では自身のこれまでの経歴や、入社理由、今後の展望などを「自分史」という形で共有する会を設け、互いの価値観を深く理解する機会を設けています。

それにより、それまでより深く、密度が濃いコミュニケーションをとる機会を担保しています。

「相手の価値観・こだわり」を理解することを目的にして実施するのであれば、ランチや飲み会の場で実施するのも有効です。

異動のタイミング、チーム編成が変わるタイミング、入社のタイミングなど定期的に実施をすることで、相互理解が深まり職場の一体感が増す効果がある施策です。

社内コミュニケーションの活性化

活発なコミュニケーションは、従業員のエンゲージメントとモチベーションを高めます。施策としては、1on1ミーティングで上司と部下が定期的に対話し、課題やキャリア希望を共有する方法があります。また、メンター制度を導入し、経験豊富な社員が若手をサポートする仕組みも有効です。

さらに、リモートワーク環境下では、オンライン雑談チャットやバーチャルコーヒータイムを設けることで、非公式な交流を促進できます。これらを組み合わせることで、心理的距離が縮まり、チーム全体の連携と意欲が向上します

(参考)社内コミュニケーションを効果的にするポイントとは?組織におけるコミュニケーション の必要性から解説!

職場環境を整える

モチベーションを高めるには、物理的・心理的な職場環境の整備が必要です。物理的には、デスク周りを整理整頓し、作業効率を高めるレイアウトを整えることが重要です。

また、リモートワークの場合は、快適な作業スペースや通信環境を整えることが求められます。心理的には、心理的安全性の高い職場づくりが鍵となります。意見が自由に言える雰囲気を作り、失敗しても責めない文化を醸成することで、従業員は挑戦しやすくなります。こうした環境改善により、ストレスが軽減され、自然とモチベーションが維持されます。

キャリアデザインを設計する

従業員が将来のキャリアを描ける環境は、モチベーション向上に直結します。企業ができる支援策として、定期的なキャリア面談や1on1ミーティングで将来の目標を確認し、方向性を一緒に考える方法があります。

また、社内公募制度により新しいポジションに挑戦できる機会を提供することも有効です。さらに、スキルアップ研修や外部セミナーの参加支援を行うことで、成長の実感を持てる仕組みを整えられます。これにより、従業員は長期的に会社に貢献する意欲を高められます。

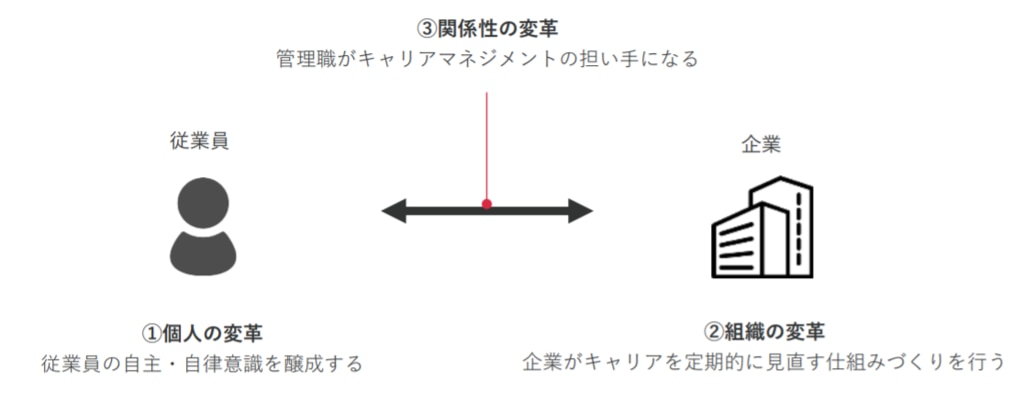

企業がキャリアデザインを成功させるためには、(1)個人の変革、(2)組織の変革、(3)関係性の変革、の3つがポイントとなります。

(1)個人の変革では、従業員が自分自身をひとつの株式会社として捉え、選ばれ続けるための市場優位性を発掘していく考え方を、企業が提供することが重要です。

(2)組織の変革では、企業が従業員の定期的なキャリアデザイン見直しを行うための仕組みを整えることが重要です。

(3)関係性の変革では、管理職が企業と従業員の間に立ち、従業員のキャリアを企業の目指す成果と接続させることが重要です。

また、企業はそれができる管理職を育成していくことが必要です。

(参考)キャリアデザインとは?設計の重要性や方法を分かりやすく解説

モチベーションアップに成功している企業事例

株式会社U&S

株式会社U&Sは、主に大阪でスーパーを経営する企業です。

株式会社U&Sは、「社員は楽しく働けているのだろうか」「社員は今どんなことを考えながら働いているのだろうか」ということが、組織の拡大によって見えづらく聞こえづらくなっていました。

「社員の本音を聞きたい」という経営者としての率直な気持ちを背景にモチベーションクラウドの導入を決めました。

そんな中、モチベーションクラウドで出た結果を元に徹底的に課題を分析すると、理念戦略が浸透していないことが課題として表れました。

「自分たちは何のために仕事をしているのか」「これからどんな会社をつくっていくのか」という社員の不安が見えてきた結果、「魂のこもった言葉で、言行一致の企業理念をつくろう」、それが組織改善として取り組んだ第一歩でした。

経営陣自らの手で理念を創り、現場への周知を実施した結果、社員から主体的にアイデアが生まれ始め、事業成果に繋がっていきました。

ここでいう理念とは、部下・社員のモチベーションを上げるマネジメント方法でお伝えしたモチベーションの公式の「目標の魅力」に紐づいています。

社員がどこを目指しているのか、何を目的に働くのかを明確にした結果、成果に繋がったと言えるでしょう。

参考記事:モチベーションクラウドは、組織戦略だけでなく事業戦略の起点

株式会社ダイメイ

株式会社ダイメイ大阪は、主にプラステック外観部品の製造や超精密金型製作及びメンテナンスを行う大阪の企業です。

株式会社ダイメイ大阪は、当時指示されたことをやるようなチームでしたが。それぞれが自分の仕事に取り組んでおり、重複した仕事をしてしまったり、抜け漏れが発生したりなど、連携が上手く獲れていない状態でした。

しかし、モチベーションクラウドを導入し、その結果に対して全員で取り組んでいこうと、社員に対して「この課題点はあなたが責任もって関わってね」と1人1人伝えると、前向きな返答がありました。

「何か思うことがあったら絶対に伝えてな」「やりたいことがあったら教えてな」「みんなが思ってることをやれるようにするのが、俺の仕事やから」と、上司が自らメンバーに常に伝えていることで、他の施策も行うことが可能になりました。

例えば、「ありがとうカード」の取り組みです。日頃の感謝をカードに書いて社員に手渡しするというものです。

直接言えないことを補助できているようで、頑張りたいと思える人が増えたそうです。

このような施策を行った結果、業績にも変化があり、利益を出せるチームに変化しました。

上司が自らメンバーに語りかけ、主体的に組織に向き合うことで、社員全員が自ら頑張ろうという気持ちになりました。

心理的安全性が担保され、お互いに頑張りたいという気持ちが芽生えたことで、『部下・社員のモチベーションを上げるマネジメント方法』でお伝えしたモチベーションの公式における「達成可能性」が上がったと言えるでしょう。

参考記事:エンゲージメントスコアをもとに、向き合い、話し合い、受け入れる。人としての繋がりが、強いチームを創った。

記事まとめ

本記事では、モチベーションの基礎、種類、維持・向上の方法、年代別の管理ポイント、職場環境改善、評価制度、成功事例までを解説しました。

明日から実践できるポイント:

・目標を細分化し、小さな成功体験を積む

・1on1で上司と期待値を共有する

・職場環境を整え、心理的安全性を高める

・キャリア面談やスキルアップで成長意欲を刺激する

モチベーションに関するよくある質問

Q:エンゲージメントとモチベーションの違いとは?

エンゲージメントは、人事領域においては従業員の会社に対する「愛着心」「愛社精神」「思い入れ」といった意味で使われる言葉で、従業員と会社の双方向の関係性を表す概念です。

会社が目指すビジョンを従業員が理解し、達成に向けて貢献しようという意識を持っている状態はエンゲージメントが高い状態だと言えます。一方、モチベーションは何かしらの目標に向けて動く「原動力」となるものであり、「動機」や「やる気」と言い換えることもできます。

モチベーションは従業員個人に醸成される意欲のことであり、仕事に対するモチベーションが高いからと言って、必ずしも会社への貢献意欲が高いとは限りません。

一方、エンゲージメントは従業員と会社の関係性をベースにしているので、エンゲージメントが高いということは、すなわち会社への貢献意欲が高いということになります。

Q:モチベーターとは?

モチベーターとは、組織のメンバーのやる気を引き出す人のことを言います。パーソナリティとしてモチベーターに適した人もいますが、心理学や精神分析学の手法を使ってメンバーのやる気を引き出すスキルを備えた専門家もモチベーターと言います。

モチベーターは、目標やビジョンを示してメンバーを奮い立たせ、それを実現するまでの道のりを具体的に示し、チームを正しい方向へと導いていくことができます。組織内に優れたモチベーターがいることでメンバーのモチベーションが向上し、成果をあげやすくなるはずです。