エンゲージメントとは?意味や高める方法を徹底解説

▼3分で分かる!!従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼「エンゲージメント向上に効果的なアクションプランとは!」記事はこちら

従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプラン

目次[非表示]

「エンゲージメント」とは

「エンゲージメント(engagement)」とは、「婚約」「誓約」「約束」「契約」などの意味を持つ言葉です。使用シーンに応じて様々な意味に使い分けられますが、「深い関わり合いや関係性」を意味する言葉です。

今回は、人事領域においてどのような意味を持つのかなど、エンゲージメントの必要性や、エンゲージメントを向上させる方法、その測定方法などをご紹介します。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼【従業員エンゲージメント】と【従業員満足度】の違いがわかる!資料はこちら

■人事領域におけるエンゲージメント

人事領域では従業員の会社に対する「愛着心」「愛社精神」「思い入れ」といった解釈をします。

従業員一人ひとりが組織に愛着を持ち、従業員と企業が一体となって相互に成長し合い、絆を深める関係をイメージするとよいでしょう。

そのため、優秀な従業員が会社に対して愛社精神を発揮し、会社と共に成長していくことを狙った言葉として、人事領域では非常に注目されています。

■従業員エンゲージメントの意味

従業員×エンゲージメントを組み合わせた従業員エンゲージメントという言葉もあります。

従業員エンゲージメントは、企業と従業員とが相互に影響を及ぼし合い、共に必要な存在として絆を深めながら、成長できるような関係を築いていくことで高め合います。

「従業員エンゲージメント」と似た言葉に、「従業員満足度」があります。

■顧客エンゲージメントの意味

顧客エンゲージメントとは、企業と顧客との親密度や信頼関係を表す概念です。企業に対して好意的な印象を持っており、継続的に商品・サービスを購入・利用している人は「顧客エンゲージメントが高い」と言えます。

顧客エンゲージメントが高い人は、他社商品を検討することなく自社商品を購入してくれ、SNSなどでポジティブな情報を発信してくれます。

顧客エンゲージメントが向上することで企業の売上・利益向上につながるのはもちろん、顧客の声が直接届くようになるため、商品の改善や新サービスの開発にもつながります。

マーケティング領域におけるエンゲージメント

マーケティング、特にWebマーケティングにおける「エンゲージメント」は、顧客や潜在的な顧客がブランドや製品、サービスとどのように関わっているかを示す指標です。

この用語は、消費者が広告やウェブサイト、ソーシャルメディアの投稿などのマーケティング活動にどれだけ積極的に反応しているかを測るために使われます。

エンゲージメントの高さは、顧客がブランドに対して持つ関心や愛着、関与の度合いを反映し、長期的な顧客関係の構築に直接影響を与えます。

具体的には、ウェブサイトでの滞在時間、ソーシャルメディアでのいいねやシェアの数、メールマーケティングでの開封率やクリック率などがエンゲージメントを測るための指標として用いられます。

これらの指標を通じて、マーケターは顧客の関心や行動の傾向を分析し、より効果的なマーケティング戦略を立てることができるのです。

エンゲージメント率とは

エンゲージメント率は、特定のマーケティング活動やコンテンツが受け取る相対的な関与度を数値化したものです。この率は、閲覧者やフォロワーの数に対するいいね、コメント、シェアなどの積極的な反応の割合で計算されます。

例えば、ソーシャルメディアの投稿に対するエンゲージメント率は、その投稿のいいねやコメントの数を投稿を見た人数で割ることにより求められます。エンゲージメント率は、コンテンツがどれだけ魅力的で関連性があるかを示し、マーケティング戦略の効果を測る上で重要な指標となります。

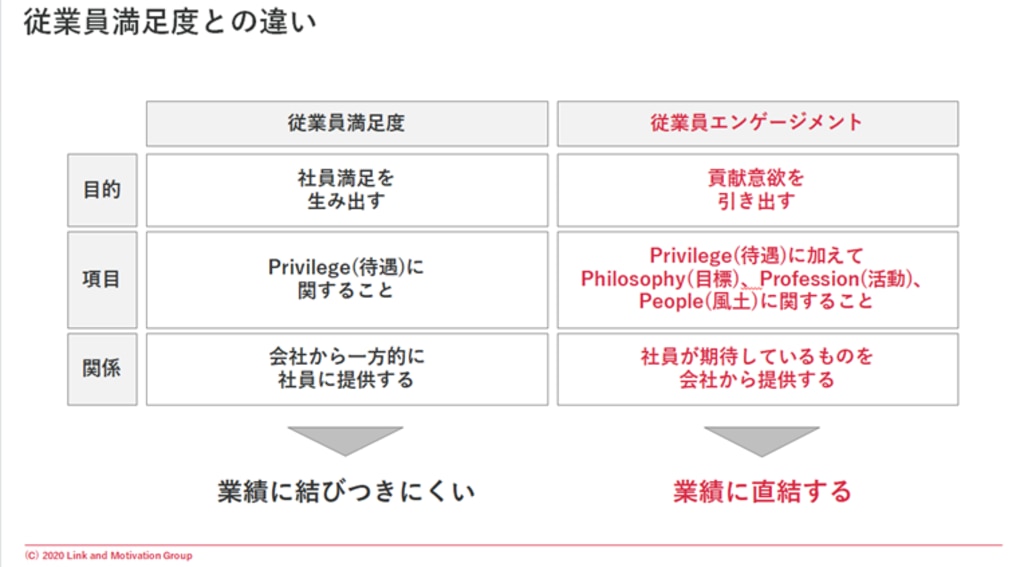

エンゲージメントと従業員満足度の違い

エンゲージメントと混同しがちな言葉に「従業員満足度」がありますが、両者は似て非なるものです。エンゲージメントとは、従業員の会社に対する「愛着」や「愛社精神」のことを言います。

従業員が会社の理念・ビジョンに共感し、会社に貢献する意欲を持っている状態はエンゲージメントの高い状態だと言えます。

一方、従業員満足度は「その会社の従業員であることにどのくらい満足しているか?」を表す指標です。給与や福利厚生、業務内容や人間関係など、報酬や待遇、仕事や環境に対する満足度のことを言うのが一般的です。

▼【実績9,000社以上】従業員エンゲージメントが高い会社が行っている2つのポイントとは?

従業員エンゲージメントと従業員満足度の違いとは?

エンゲージメントが重要視されている背景

より良い待遇や環境を求めて転職するのが当たり前になっている昨今、優秀な人材ほどキャリアアップ志向が強く、転職を繰り返す傾向にあります。このような価値観の変化に加え、少子高齢化による労働人口の減少により、多くの企業が人材の獲得・定着に苦心しているのが現状です。

いかに優秀な人材を獲得・定着させるかということが、あらゆる企業の喫緊の課題となっている今、従業員の流出を最小限に抑えるとともに従業員に最大限のパフォーマンスを発揮してもらうために、エンゲージメントという考え方が重視されるようになっています。

また、「従業員エンゲージメントが高くなると企業経営にプラスの影響をもたらす」といった調査結果も出ています。

出典:株式会社リンクアンドモチベーション×慶應義塾大学ビジネス・スクール岩本研究室の共同研究

そのような背景から、多くの企業が「従業員エンゲージメントを高める」ための取り組みを積極的に行っているのです。

▼従業員満足度に関する記事はこちら

従業員満足度の重要性とは?満足度を向上させる方法や事例を紹介

関連記事:

従業員エンゲージメントとは?向上施策や成功事例を紹介 | 組織改善ならモチベーションクラウド

従業員エンゲージメントの測定方法

従業員エンゲージメントを高めるためには、様々な方法があります。手当たり次第に実行してしまうと、かえって組織の疲弊につながる可能性があります。先述した「診断」を適切に行いながら、ここでご紹介する方法をご参考にしてください。

■従業員の価値観を把握する

さまざまなアンケート等で対従業員の現状を多角的に現状把握しなければ、誤った方向の施策を実行しかねません。

エンゲージメント調査では、良い点だけでなく課題も浮き彫りになります。課題が明確になったら、次はそれを改善、解決するための施策を考え実行し、再度測定を行い効果があったかどうかを検証してPDCAを回す。

このように、エンゲージメントを高めるためには長期的な取組みが必要なのです。

エンゲージメント総合指標

エンゲージメント総合指標とは、従業員エンゲージメントの総合的なレベルを示す指標です。この指標は、従業員が組織に対してどの程度の忠誠心や関心を持っているかを測定するために使用されます。実際に、この指標はアンケート調査などの様々なデータから算出され、通常は0から100のスケールで表されます。

エンゲージメント総合指標は、従業員のモチベーションや生産性を向上させるために非常に重要です。また、この指標を使用して、組織の弱点を特定し、改善することができます。例えば、指標が低い場合、従業員の声に耳を傾け、改善するためのアクションを取ることが必要です。

エンゲージメントレベル指標

エンゲージメントレベル指標は、従業員のエンゲージメントレベルを測定するための非常に重要な指標です。エンゲージメントレベル指標は、アンケート調査などのデータから算出され、通常は0から5のスケールで表されます。

エンゲージメントレベル指標を測定するためには、以下の調査項目が重要です。これらの要素を適切に評価することにより、従業員のエンゲージメントレベルを正確に把握することができます。

- 上司のエンゲージメントレベルの高さ

- 仕事の充実度とやりがいの程度

- 組織文化への共感度

- 役割の明確さと責任の明確さ

- 成長機会の提供の有無

- フィードバックの提供の質と頻度

エンゲージメントドライバー指標

エンゲージメントドライバー指標は、従業員エンゲージメントを向上させるための鍵となる要素を示す指標です。エンゲージメントドライバー指標は、アンケート調査などのデータから算出され、通常は0から5のスケールで表されます。

高いスコアは、従業員が組織に強い関心を持っており、生産性やパフォーマンスが高いことを示します。

エンゲージメントドライバー指標は、以下の構成要素から構成されます:

- フィードバックとコミュニケーション

- 成長機会

- 社員福利厚生

- ワークライフバランス

- 役割と責任

- 組織文化

これらの指標を把握し、改善に向けたアクションプランを策定することで、従業員エンゲージメントの向上に繋げることができます。

従業員エンゲージメント調査の質問項目

エンゲージメントサーベイは、従業員のモチベーションや会社に対する愛着心、忠誠心などを数値化して把握し、改善するための調査ツールです。

従業員が会社に対してどのくらい愛着や関心を持っているか、仕事に対してどの程度やりがいや意義を感じているかを測定することで、組織の現状や課題を可視化し、適切な対策を講じることが可能となります。

具体的な質問項目としては、以下のようなものがあります:

・会社基盤:会社の顧客基盤や財務状況が安定しているか

・理念戦略:会社の理念や戦略目標が社内で共有されているか

・事業内容:会社の営んでいる事業に社会的影響力や将来性があるか

・仕事内容:仕事を通じて貢献感や自己成長を感じられるか

・組織風土:社内に一体感があり、革新的・創造的な風土があるか

・人的資源:社内の人材が魅力的か

・施設環境:働く環境に適した施設設備やスペースがあるか

・制度待遇:評価や報酬、教育などの制度に納得感があるか

これらの質問を通じて得られたデータは、従業員の離職防止や人事施策の改善など、組織のエンゲージメント向上に役立てることができます。

関連記事:

エンゲージメントサーベイとは?実施する目的やメリット、具体的な質問事項を解説 | 組織改善ならモチベーションクラウド

従業員エンゲージメントを高める方法

従業員エンゲージメントを高めるためには、効果的なアプローチが欠かせません。診断を適切に行いながら、ここで紹介する5つの方法をご活用ください。

■方法①会社の情報、経営者の考えを伝える

会社に対して不信感を持ち、従業員エンゲージメントが下がるのは、会社の情報やトップの考えがオープンにされていないことが原因の1つです。

そのため、会社がどこに向かおうとしているのか、どんな世界を実現したいと思っているのか、考えていることやメッセージを定期的に従業員に伝えていく必要があります。

社長などの経営層からのメッセージ、普段業務で接する上司からのメッセージなどが正確に現場の従業員に伝わっているのか、そのメッセージに矛盾は無いか、振り返ってみることをおすすめします。

■方法②会社のビジョンや方針に沿った人事制度による評価を行う

経営理念や行動指針の浸透には、人事評価との関連づけを行うことも必須です。評価に納得感を得られない場合、上司や会社への不信感につながります。

また、人事異動や組織の改変などが起こった場合、周囲がネガティブに受け取らぬよう、できる限り情報をオープンにするほうが良いでしょう。

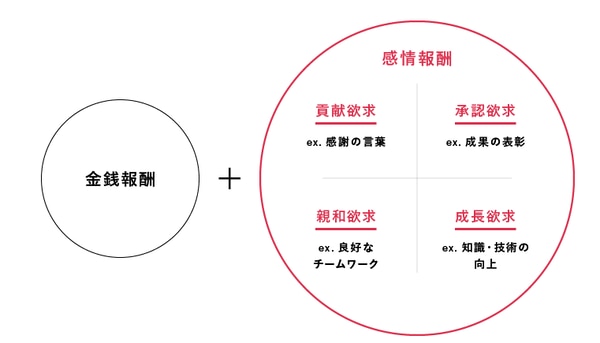

人事制度や評価制度は、経営理念や行動指針を浸透させ、会社の想いを可視化しやすいものです。評価の方法は給与などの金銭的報酬だけでなく、表彰やサンクスメッセージなどの非金銭的な「感情報酬」を活用することもあります。

■方法③マネジメント層を教育する

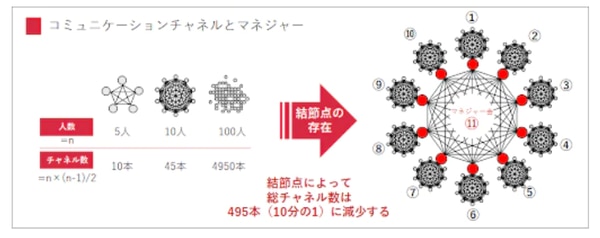

エンゲージメントを高める上ではマネジメント層の強化は必須と言えるでしょう。組織は人数が増えると、コミュニケーションの複雑性が高まります。組織の持つ「複雑性」という宿命を解消するためにマネジメント層が重要な役割を担います。

リンクアンドモチベーションでは、組織を「要素還元できない“協働システム”である」と定義しており、要素還元論ではなく関係論を前提に「5⼈のチームではなく、10本の関係性のある集団」と捉えています。

この考え方に立つと、組織が100人に拡大した場合、コミュニケーションチャネルは4950本となり、5人の組織に比べ、複雑性が495倍高まります。

また、現場と経営層では下記の通り、日々考える視界が異なります。現場と経営を結節し組織の中のノイズを取り除いていくのがマネジメント層の役割であり、エンゲージメント向上に向けて重要なポジションと言えるでしょう。

併せて、様々なトレーニングをしつつ、教育機会や対話で部下の向上心を高めることも重要です。新入社員にサポート役を配置するメンター・メンティー制度を活用するのもひとつの方法です。

様々なトレーニングをしつつ、教育機会や対話で部下の向上心を高めましょう。新入社員にサポート役を配置するメンター・メンティー制度を活用するのもひとつの方法です。

そのためにも、マネジメント層に「部下へのフィードバック」などに関するトレーニングを実施しましょう。

■方法④従業員にオーナーシップを持たせる

人は誰でも自発的に物事に取り組むと、自身の能力を開花させたり、成果を上げやすくなったりします。

「言われたことをやる」「指示されたこと以外はやらない」といった状況では、成果も上がりづらく、仕事に対して誇りやややりがいも感じにくいでしょう。

さらに、情報共有頻度の見直しや円滑なコミュニケーション、部下への権限委譲といった「環境整備」と併せて従業員にオーナーシップを発揮してもらえば、エンゲージメントはより高まるでしょう。

■方法⑤動きやすい環境に整備する

従業員エンゲージメントを高めるために必須なのが、働きやすい環境を整えることです。評価・給与体系、パソコンやインターネットなどの制度やインフラの充実はもちろん、従業員がストレスを抱えず安心して仕事に取り組める心理的安全性の高い職場づくりに努めることが重要です。

リンクアンドモチベーションでは人間を「限定合理的な感情人」と定義しており、⼈間の振る舞いは限られた場⾯では合理的である一方、⼈間の判断や⾏動には、感情的な側⾯も大きなウエイトを占めていると考えています。

上記を前提にすると、会社へのエンゲージメントを高めるには、企業は「⾦銭報酬」に加えて「感情報酬」を提供することが重要になります。感情報酬は「貢献欲求」「承認欲求」「親和欲求」「成長欲求」の4つから構成されており、感情報酬を提供する機会を設計することが重要と言えるでしょう。

▼ 組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

https://www.motivation-cloud.com/contact

従業員エンゲージメントが高い企業の実例

■スターバックスコーヒージャパン

アメリカのコーヒーチェーン、スターバックスは、従業員が学士号をとるための資金援助を行うといったユニークな経営でも知られています。 日本でも通信教育の補助を行い、従業員が業績向上のため、自身のスキルを磨くサポートを行っています。

また、そうした支援のみならず、根本的な働き方も他社とは違っています。チェーン展開をする飲食店としては珍しく、マニュアルがほとんどないのもそのひとつです。

マニュアルによって従業員を管理するのではなく、アルバイト・パートタイマーを含めたスタッフを「パートナー」と呼び、スターバックスの理念に共感してもらうように働きかけています。 国内の3万3千人を超える「パートナー」のうち、8割以上がアルバイトで占められています。

これほど多数のスタッフの行動をマニュアルによって管理するのは至難の業ですが、従業員エンゲージメントを高めることで「自発的に」お客様や店舗のためを思った行動につなげています。

■小松製作所

建機大手の小松製作所では、マネジャー層の能力・スキル強化により、従業員全体のエンゲージメントを強化することに取り組みました。 経営陣よりも現場の従業員に近い位置にいるマネジャー層こそ、従業員エンゲージメントへの影響が大きい存在であると考えたのです。

マネジャーたちは、「信頼を得ること」「部下のモチベーション向上の方法」「変化への対応力」「チームワークの取り方」「権限委譲の重要性」の5項目に関する研修とワークショップを受講しました。

このような意識強化によって、従業員エンゲージメントが33%から70%に向上し、その結果、わずか半年間で工場のパフォーマンスが9.4%向上したといいます。

■ヤマト運輸

ヤマト運輸は、従業員エンゲージメントを高めるため、2008年11月から「満足ポイント制度」を導入しています。 「周囲の評価」「企業からの評価」「自己評価」の3つをポイントにして、イントラネットにあるシステムポイントを蓄積する制度です。

ポイントの計算期間は1年間。その間に蓄積したポイント数によって、4種類のバッジが贈呈されます。 ポイントが高ければ高いほど、名誉あるバッジを入手できるため、従業員は自ら積極的に評価を上げる、すなわち従業員エンゲージメントを高めるための努力を行います。

また、従業員同士でお互いの良い面を引き出し合い、評価ポイントを積み上げるため、従業員同士の信頼関係も強くなります。 このように、ヤマト運輸は、「満足ポイント制度」により、高い従業員エンゲージメントを実現しています。

エンゲージメントが上がらない原因と対策

従業員エンゲージメントの重要性を認識し、具体的施策に取り組んでみたものの、思うようにエンゲージメントが上がらないときは、施策自体の改善が必要かもしれません。ここでは以下のステップで見直す必要があります。

①数値が低い項目の原因と課題を特定する

アンケート調査で得られた数値を基に、エンゲージメント低下につながる自社の課題と、その原因を確認しましょう。

数値が低い質問項目が、エンゲージメントを低下させている課題であると捉え、どのような原因があるのかを洗い出します。

②課題にあった施策を講じる

次に、その課題を解決するような施策を考え実行します。

③施策の効果測定を行う

最後に、その施策そのものが効果的であったかどうかの振り返りを行いましょう。

上記を踏まえ、エンゲージメント低下の原因、課題、対策例をいくつかご紹介します。

<例1>企業理念に関する質問で数値が低い

●原因:

・ミッション・ビジョン・バリューと従業員の認識に乖離があるのではないか

・企業理念や未来の方向性を、リーダーが発信する機会が少ないのではないか

●課題:

企業理念やミッション・ビジョン・バリューを浸透させる

●対策:

・社内報などでミッション・ビジョン・バリューに関するストーリーを伝える

・ミッション・ビジョン・バリューを基にした社内ワークショップや研修を実施する

<例2>業務量や業務内容が適切かどうかを尋ねる質問で数値が低い

●原因:

・業務過多により、ワークライフバランスが乱れているのではないか

・業務のフィードバックを受ける機会が少なく、成長を実感できていないのではないか

●課題①:

・ワークライフバランスを充実させるための制度を整える

●課題①に対する対策:

短時間勤務制度/フレックスタイム/テレワークを導入する

●課題②:

・業務のフィードバックを行い、成長を実感させる

●課題②に対する対策:

・1on1など定期的な面談を行う

・メンター制度を導入する

<例3>キャリアに関する質問で数値が低い

●原因:

・社内研修やワークショップなど、学びの場が少ない可能性がある

・ロールモデルになるような人材がおらず、キャリアを描けていない可能性がある

●課題①:

・社内研修やワークショップなど、学びの場を設ける

●課題①に対する対策:

・OJTを実施する

・リカレント教育を受講するための休暇制度を導入する

●課題②:

・自分の能力や得意分野を活かせる環境を用意し、成長を実感させる

●課題②に対する対策:

・ジョブローテーションを行う

<例4>目標設定や評価方法に関する質問で数値が低い

●原因:

・評価方法やプロセスに不満を感じている可能性がある

・本人の意欲やスキルに対して、目標設定が適切でない可能性がある

・チャレンジの機会が少ないと感じている可能性がある

●課題:

・本人の意欲やスキルに対して、適切な目標を設定する

●対策 :

・OKRを導入する

そして、施策を打ったあとは、効果を測定します。課題や施策ごとの変化を知るために、面談や5分程度で応えられるようなアンケートを実施するとよいでしょう。

また調査で得られたデータは、今後行う調査結果と比較できるように保存し、振り返りに活用します。

また、分析結果は積極的に従業員に開示しましょう。そうすることで「単なる調査ではなく、自分たちの回答が会社の経営に反映されている」という信頼を構築できます。

記事まとめ

以上、従業員エンゲージメントとは何か、また向上させるメリットや方法について振り返ってきました。従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の声にきちんと耳を傾け、具体的な施策によって、更なる強い関係性を築くことが求められています。

企業の成功事例も紹介しましたが、一朝一夕ではエンゲージメント向上はなし得ないことも事実です。定期的な「診断」と適切な「変革」のサイクルを回し続けることで、従業員エンゲージメントの高い組織を作り上げていきましょう。

エンゲージメントに関するよくある質問

Q:エンゲージメントと愛社精神の違いは?

「エンゲージメント」とは、基本的には「深い関わり合いや関係性」を意味する言葉です。人事領域では従業員の会社に対する「愛社精神」などの解釈をするため、この2つの言葉はほぼ同義と解釈して良いでしょう。

エンゲージメントが高いことは、仕事環境や労働条件に満足しているだけでなく、仕事に情熱、意欲を持ち、「この会社と共に成長し、発展していくために頑張ろう」とする状態を指し、業績向上に相関があるとされております。

同様に、愛社精神が強いことは、自分が働いている企業・仕事に対して誇りをもっている状態で、「会社のために貢献したい」、「自社の成長のために努力し、成果を出したい」という状態にあることを指します。

▼「エンゲージメントと企業業績に関する研究結果」ついてはこちら

https://www.lmi.ne.jp/about/me/finding/detail.php?id=14

Q:エンゲージメントの高低はどう判断する?

エンゲージメントの高低の判断については、勘や経験ではなく、データで把握することがポイントになります。そうすることで、現状や課題の可視化を通して組織の診断が可能になり、どんな組織や構成員でも、再現性をもってエンゲージメント向上に向けて取り組むことができるようになります。

効果的な現状や課題の可視化のためには組織と個人の結びつきや相思相愛度合いについて可視化する組織診断サーベイ「エンゲージメントサーベイ」があります。

優先順位をつけて問題に対応するだけでなく、人的資本経営における課題解決という経営視点と、決めた目指す方向性に向けて日々改善活動をするという現場視点を効率良く両輪で回せるようになります。

▼エンゲージメントサーベイについてはこちら

https://www.motivation-cloud.com/hr2048/37386

Q:エンゲージメントが高まる企業の特徴は?

「事業と組織の関係」に関する研究結果によると、高エンゲージメント企業と低エンゲージメント企業の比較では、業界ごとに組織の強み・弱みは異なるが、従業員エンゲージメントの高い企業は満足度平均が高いかつ、「動機づけ要因」の期待度が高い傾向にあります。

よって、エンゲージメントを高めるためには、従業員の声にきちんと耳を傾け、満足度が低い項目をあげる、または期待度を下げるなどの施策を実施したり、動機づけ要因の期待度を高めるような施策を実施すると良いでしょう。

これらの「診断→変革」のサイクルを回し続けるために、診断ツール等を用いると効率が良いでしょう。

▼「事業と組織の関係に関する研究結果」ついてはこちら

https://www.lmi.ne.jp/about/me/finding/detail.php?id=9

▼【従業員エンゲージメント】と【従業員満足度】の違いがわかる!資料はこちら

従業員エンゲージメントと従業員満足度の違いとは?

▼従業員エンゲージメント向上が企業経営にもたらす効果をデータでさらに詳しく解説!

従業員エンゲージメントが企業経営にもたらす効果

▼従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプラン|組織改善ならモチベーションクラウド 従業員エンゲージメント向上のためには、診断だけに留まらずアクションを持続することが重要である。

本資料では国内最大級の8,010社、203万人のデータベースを保有する『モチベーションクラウド』の情報を元に調査。従業員エンゲージメントの向上に寄与しているアクションプランの傾向をご紹介。