マネジメント研修とは?目的や内容、得られるスキル、成功事例を徹底解説

会社経営において、経営や現場をつなぐ管理職の重要性は増しています。

その役割は、「会社側」としてのルール遵守だけではなく、全体を俯瞰し経営の意図を伝える、現場で起きていることを経営に伝えるなど、コミュニケーションを繋ぐ役割を担っており、マネジメントが機能しなければどんなに優秀な経営層やメンバーがいたとしても成果は生まれません。

環境変化が激しくなり、現場を起点とした変革が求められるからこそ、管理職の重要性は一層増していると言えます。

この記事では、企業成長を支える管理職を研修でどのように育成していくのか、その実践ポイントまで含めて記載します。

目次[非表示]

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 企業の業績は【マネジメント】で決まる!マネジメントに必須なポイントを独自の視点で解説!資料はこちら

マネジメント研修の目的

①マネジメント研修とは

マネジメント研修とは、マネジメントに関する知識やスキルを習得する研修です。マネジメント研修は組織成果に対する責任を持つ役割であるマネージャーや管理職を対象にして実施されることが多く、多くの人は部下やメンバーを持っています。

経営と現場を繋ぎ、組織成果を最大化させる管理職を育成するにはどうすればよいのでしょうか。上位役職者からの、現場の状況に応じたマネジメントのアドバイス(OJT)が欠かせないのは当然ですが、効果的な研修(Off-JT)によってOJTの効果も最大化することができます。

ただ、マネジメントを強化するための研修にも様々な種類があります。現状の課題や目的によってもその効果が異なるため、マネジメントの機能や役割を紐解きながら、マネジメント研修の目的と効果に関して詳しく説明します。

マネジメント研修の目的を認識したうえで研修を受けるのと、目的がぼんやりしたまま研修を受けるのとでは、習熟度合いが大きく変わってきます。まずは、マネジメント研修の目的をしっかり押さえておきましょう。

②マネジメント研修の目的

マネジメント研修の目的は、ひと言で言うなら「マネジメントに関する知識・スキルを習得すること」ですが、もう少し長期視点で言えば「組織の成長や企業の業績拡大に貢献できる従業員を増やすことができるマネージャーを育成すること」です。

一般的なマネジメント研修では、リーダーシップやコミュニケーション、目標管理・フィードバック、チームビルディング、戦略立案、リスク管理など、マネジメントの知識・スキルを体系的に学習します。

このような知識・スキルは、部下をモチベートし、協力を促進し、組織を目標達成に導く土台になるものです。マネジメント研修を受けてマネージャーとしてひと回り成長することは、組織全体の競争力を高めることにつながるはずです。

マネジメント研修の対象者とそれぞれの役割

マネジメント研修は主にマネージャーや管理職が対象となります。マネジメントの経験に応じて、階層を分けることもできるでしょう。

新任マネージャー

組織内でのマネジメント経験が浅く、リーダーシップスキルに欠ける社員は、チームのパフォーマンスを最大化するために、リーダーシップ能力を高めることが必要です。

リーダーシップスキルを身につけることで、チームメンバーとのコミュニケーションを改善し、目標達成に向けた戦略立案や計画策定方法を学ぶことができます。リーダーシップスキルを磨くことで、社員は自己成長を促進し、組織にとって貴重な資産となることができます。

また、マネージャーは組織における「結節点」であり、組織の上下左右内外の結束を強める役割を持っています。そのため、新人マネージャーはまずその役割について理解し、自分の定義をプレイヤーからマネージャーへと変化させる必要があります。

既存の管理職

長年にわたってマネジメントを担当し、チームのパフォーマンスを向上させるために、常に新しい手法やアプローチを学びたいと考えている管理職も対象となります。

チームメンバーのモチベーションを高める方法や、コミュニケーションスキルを向上させたいという意欲を持った方にもお勧めです。

加えて、全社や部署のビジョンや戦略についても自発的に考えて行動することができるような知識やスキルの提供などもマネジメント研修の内容として適しています。

管理職は結節点であるとともに、ビジョン・戦略・PDCA・メンバーマネジメントを効果的に行っていくことが求められます。そのため、自分がマネジメントしている組織がどのような期待をされており、どの程度満たすことができているか、課題があるかを把握して改善することが大切です。

▼中間管理職について詳しくはこちら

中間管理職の役割や仕事内容は?最適なストレス対策についてもご紹介

マネジメント研修の内容

マネジメントの基本的な機能や、今の時代に求められる役割を整理しましたが、今の管理職の状況によっても打つべき改善策(研修)は異なります。

マネジメント研修の種類と内容に関して詳しく説明します。

部下の育成

部下の育成は、マネジメントにおける極めて重要なテーマの一つであり、マネジメント研修で習得すべき知識・スキルも多岐にわたります。部下の育成に役立つスキルとしては、たとえば以下のようなものが挙げられます。

・コミュニケーション

部下と効果的に意思疎通を図るためのスキルです。複雑なアイデアや情報を明確に伝えたり、部下の意見を理解したり、質問によって部下の洞察を引き出したりするスキルが必要です。

・目標設定・フィードバック

一人ひとりの部下にとって最適な目標を設定するとともに、的確なフィードバックを提供するスキルが必要です。

・成長支援

部下に学習を奨励するとともに、研修やトレーニングの機会を提供してスキルアップを促すことが重要です。大型のプロジェクトにアサインするなど、新しい挑戦を促すことも部下の成長につながります。

・モチベーション

主体的かつ意欲的に仕事に取り組めるよう、部下をモチベートするスキルが必要です。

組織力の向上

組織力の向上も、マネジメント研修の重要なテーマの一つです。マネジメント研修で学ぶべき知識・スキルとしては、以下のようなものが挙げられます。

・業務プロセスの改善

現行の業務プロセスの問題点や無駄なステップを特定し、プロセスを最適化することで組織全体の生産性向上を図ります。

・チームビルディング

チームの目標を設定するとともに各メンバーの役割・責任を明確にして、共通の目標に向けて取り組む士気や結束力を高めます。

・組織風土の醸成

部下の多様なバックグラウンドや能力を尊重し、多様な部下が活躍できる風土をつくることで、新たなアイデアやイノベーションを促進します。

理想のマネージャー像の明確化

「自分がどのようなやり方で組織をゴールへ導いていくのか?」というマネジメントスタイルや、マネージャーとしての理想像を明確にしておくことは重要です。

マネージャーの数だけマネジメントスタイルがありますが、大きく2つに分けると、「トップダウン型」と「ボトムアップ型」に分類することができます。

トップダウン型はさらに「ビジョン型」「ペースセッター型」「強制型」に、ボトムアップ型はさらに「コーチ型」「関係重視型」「民主型」に分類されるのが一般的です。

マネジメントスタイルにはそれぞれ一長一短がありますが、自分に合ったスタイルを明確にしたうえでマネジメントに取り組むのが良いでしょう。

マネジメントスキルの習得

リクルートマネジメントソリューションズがおこなった「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2022年」では、以下のような結果が出ています。

・管理職層に、日々の管理職業務で「困っていること」を尋ねたところ、1位が「業務改善」(48.0%)だった。

・業務改善について、「外部の専門家によるコーチング」を求めるという選択が31.9%と、一番多い結果となった。

この調査結果から同社は、「業務改善の難度が上がっており、コーチングなどによる個別での対応を求める声が強まっているのではないか」と推察しています。

※参考:【調査発表】マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2022年

様々なマネジメントスキルがありますが、今後、マネジメント研修で学ぶべき重要なスキルの一つは業務改善スキルだと言えるかもしれません。

【マネジメント】に関する記事はこちら

マネジメントとは?定義や役割・今後必要なスキルを解説

マネジメント研修の実施方法

マネジメント研修の実施方法について解説します。実施方法は大きく分けると「社内研修」「社外研修」「オンライン研修」の3つがあります。

①社内研修

社内研修は文字どおり、会社の内部でおこなわれる研修のことです。マネジメント研修であれば、社内の管理職や次期管理職候補が集合して研修が実施されます。社内研修のメリットは、プログラムを自由にカスタマイズできることです。

自社の経営戦略やビジネス特性、組織文化などの独自性を踏まえたうえで最適なプログラムを組むことができます。

また、後述する社外研修に比べるとコストの負担が少ないのもメリットです。一方で、社内研修は自社内の視点だけに限定された内容になりがちで、幅広い視点・アプローチでの学習が制限されることがあります。

また、講師も同じ社内の人で、場所も社内でおこなわれることが多いので、受講者の緊張感が欠如しがちです。

②社外研修

社外研修は、外部の研修会社や教育機関などを活用しておこなわれる研修のことです。社外に出向いて受講する形で、自社以外のメンバーと一緒に受講するのが一般的です。社外研修は、専門の講師から最新のベストプラクティスや業界トレンドに関する知識を得られるのがメリットです。

また、他の企業の受講者との交流を通して多様な経験やアイデアに触れ、刺激を受けることができます。一方で、社外研修はコストの負担が大きくなりがちです。

また、専門の講師と言えども、自社のビジネス特性や組織文化を完全に理解することは難しいため、自社に合った研修プログラムにならない可能性もあります。

③オンライン研修

オンライン研修は、インターネットを介して受講する研修のことで、コロナ禍以降は利用する企業が増えています。場所や時間にかかわらず受講できるのがオンライン研修の最大のメリットであり、受講者は自分の都合に合わせて学習を進めることができます。

また、会場代がかからないため、コストも比較的リーズナブルです。

ただし、受講者は基本的に画面を見ているだけの受け身な姿勢になりがちなので、学習意欲が低下しやすいと言われます。また、他の受講者とのディスカッションやワークショップの機会が制限されるため、プログラムの内容によっては学習効果が薄くなる懸念もあります。

マネジメント研修にかかる費用目安

マネジメント研修にかかる費用は、研修の形態、対象者の階層(新任、中堅、上級)、研修期間、プログラム内容、参加人数など、様々な要因によって大きく変動します。そのため、一概に「いくら」と言うのは難しいのが実情です。

一般的に、費用を把握する上での主な研修形態と目安は以下のようになります。

公開講座型研修: 複数の企業から参加者を集めて行われる研修です。1人あたりの費用で計算され、数万円から十数万円程度が相場とされています。特定のテーマに特化したスキルをピンポイントで学ぶ場合に適しています。

講師派遣型研修(インハウス研修): 自社に講師を招いて実施する研修です。1日あたり数十万円から百万円以上かかることもあり、参加人数や研修内容のカスタマイズ度合いによって費用が変わります。多くの社員に一律の研修を受けさせたい場合に有効です。

オンライン研修: eラーニングやウェビナー形式で行われる研修です。比較的費用を抑えやすく、場所を選ばない利点があります。内容は録画されたものを視聴するタイプから、ライブ配信で双方向のやり取りが可能なものまで多岐にわたります。

マネジメント研修を選定・実施する際のポイント

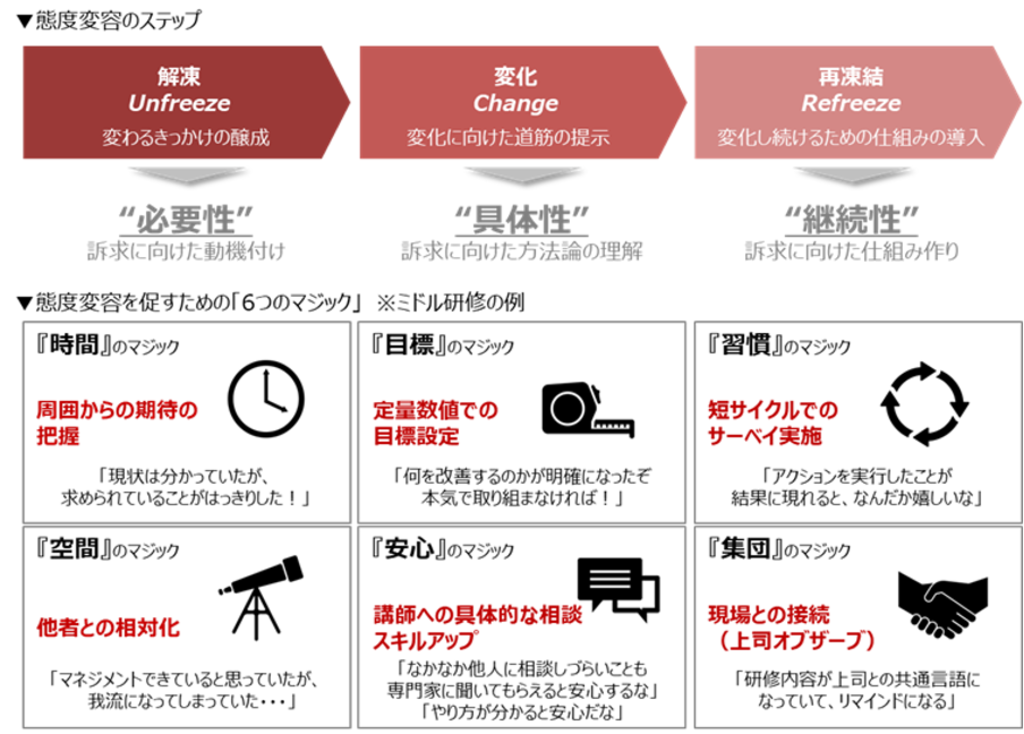

管理職を研修で変える際の壁は大きく分けて下記の3点です。

■職場の状況やこれまでの経験が異なるからこそ一律のテーマで全ての課題に対応できない

■管理職自身も管理される役割だからこそ、本人だけが変わることは実質的に難しい

■研修は実業務と別と捉えられることが多く、優先順位が下がってしまう

こういった壁に対応するためには、態度変容のプロセスをもとに、「個別の動機や課題を踏まえる」「他の階層も巻き込む」「目的や意図をしっかり伝える」ことを意識して研修を設計・運用していくことが重要です。

上記の流れを踏まえて、それぞれのマネジメント研修の設計の際の陥りがちなポイントと対応策を以下に細かく記載します。

【目的設定のポイント】 伝えやすいメッセージを伝えるのではなく、経営からのメッセージとして伝える

管理職の方々に対する課題は、経営や現場、人事から多く聞かれます。一方で研修という手段に至りづらいのも事実です。 その理由として最も多いのは、管理職研修の設計が人事の担当(対象より低い役職)で検討されることが多く、現場から感情的な反発を招きやすいということです。

その結果として伝えやすいメッセージや研修内容となってしまい、本質的な変革に至らないことが多く見られます。

管理職の方々は日々現場を支えているだけではなく、会社の方針や戦略を現場で実践させるための大事な機能を担っているからこそ、変化を求める際には理由と到達すべきゴールを明示することが重要です。

言い換えると、戦略から逆算すると管理職が研修で変わることが経営として必要であることを伝えた上で、現状と変化後の差分を明確にすることが重要となります。

【対象選定のポイント】 研修対象者だけに変化を求めるのではなく、他の階層を巻き込んで変化を求める

マネジメントの変化は、上下の階層の変化なくしては実現しません。

「研修で変化が生まれない」という時に起きがちな状況も「現場に戻ったら元に戻らざるをえないから」というものが多いですが、管理職のマネジメントにおいては、周囲との関係性による影響が大きいため、上下の階層にも変化を求めることが重要になります。

少なくとも、上位役職者には「変化を妨げない約束」をしてもらい、職場には「変化を受け入れる姿勢」を示してもらわなければ、マネジメントを変えていくことは非常に難しいと言えます。

ただ、最初から全ての管理職を変えることも難しいため、選抜的に対象を絞ることや新任管理職ではなく中堅管理職を変化の起点にするなどして、「確実に変える・変わる」ための環境づくりが非常に重要だと言えます。

【内容決定のポイント】 マネジメントのスキルだけを強化するのではなく、動機づけや姿勢の強化を盛り込む

過去、研修とは「なかなか手に入らない情報を入手する機会」でしたが、今では、マネジメントに限らず、知識やスキル、考え方までまとまった良書が溢れています。 つまりは、情報は入手しようと思えばいくらでも手に入る状況に置かれています。

その中で知識やスキルの不足が生じているとすれば、研修で強引に学ばせようとしても、効果は期待できません。言い換えると今の時代の研修とは「必要性に気づく機会」として動機づけの効果が最も求められています。

現場で日々忙しいからこそ、学習の機会として研修を提供することは重要ですが、その要素の中に動機づけや姿勢の強化を盛り込み、適切な危機感を感じながら実践度合いを高められるような内容を選ぶことが重要です。

【方法選択のポイント】 マネジメントの強化や習得だけに光を当てるのではなく、変化が分かる仕組みを盛り込む

普段忙しく、定期的な棚卸しの機会が設けづらいマネジメントのトレーニングにおいては、やりっぱなしにしないための効果検証を求められることが多くなっています。

研修参加者の効力感を醸成し、変化を持続させるためにも、変化が分かる仕組みをつくり、定期的に振り返る機会を設けることが重要です。 ただ、振り返りの機会は、研修という手段だけではなく、上司との面談、研修参加者同士での情報共有など、様々な仕組みで実践することが可能です。

だからこそ、現場の状況に合わせ、他の人事施策と関連させることが重要です。 研修を設計する際には、研修自体だけではなく、その後の仕組み作りも合わせて検討することが重要です。

マネジメント研修導入における企業成功事例2選

ここでは、実際にマネジメント研修を導入し、具体的な成果を上げた企業の成功事例を2例ご紹介します。各社が抱えていた課題、研修の目的、具体的な内容、そして導入後の変化について詳しく見ていきましょう。

株式会社メルカリ

フリマアプリ「メルカリ」で知られる株式会社メルカリ様では、事業の急速な拡大に伴い、社員数が急増。それに伴い、新任マネージャーも増加しましたが、マネジメント経験の浅いメンバーも多く、育成が喫緊の課題となっていました。

特に、同社のバリュー(Go Bold, All for One, Be a Pro)を体現し、多様なバックグラウンドを持つメンバーの力を最大限に引き出すマネジメント力の強化が求められていました。

個々のマネージャーが自己流ではなく、メルカリらしいマネジメントスタイルを確立し、組織全体のパフォーマンスを向上させることが大きな目的でした。

同社が導入したのは、特に新任および既存マネージャーを対象とした体系的なマネジメント研修プログラムです。具体的には以下のような要素が含まれていました。

- 基礎研修: マネジメントの基本原則、リーダーシップ論、目標設定(OKRの理解と実践)、評価・フィードバック、1on1ミーティングの効果的な進め方などを学びます。座学だけでなく、グループワークやロールプレイングを多く取り入れ、実践的なスキル習得を目指しました。

バリュー浸透 : メルカリのバリューをマネジメントにどう活かすか、具体的なケーススタディを通じて議論し、理解を深めました。

選抜型研修: 将来のリーダー候補となるマネージャーに対しては、より高度な戦略的思考や組織開発に関する研修も実施されました。

継続的なフォローアップ: 研修後も、マネージャー同士が学び合うコミュニティの形成支援や、定期的な勉強会、メンター制度などを通じて、研修内容の定着と実践を促しました。

研修導入により、マネージャー陣からは「メンバーとのコミュニケーションが円滑になった」「目標設定や評価に対する迷いが減った」「マネジメントの引き出しが増えた」といった声が多数聞かれるようになりました。具体的な成果としては、

マネジメントの質の向上: 1on1ミーティングの質の向上や、より建設的なフィードバックが行われるようになり、メンバーのエンゲージメント向上に貢献。

組織文化の浸透: マネージャーがメルカリのバリューを意識した言動をすることで、組織全体へのバリュー浸透が加速。

心理的安全性の向上: マネージャーが部下の意見を傾聴し、サポートする姿勢を強化したことで、チーム内の心理的安全性が高まり、より活発な意見交換や挑戦が生まれやすい環境が醸成されました。

事業成長への貢献: マネジメント力の強化がチームの生産性向上に繋がり、間接的に事業の継続的な成長を支える基盤となりました。

アサヒグループジャパン株式会社

アサヒグループジャパン株式会社様では、持続的な成長と企業価値向上を目指す中で、変化を先導できる次世代リーダーの育成と、自律的なキャリア形成を支援する組織風土の醸成が重要な経営課題となっていました。

従来の階層別研修に加えて、社員一人ひとりの成長意欲を高め、主体的な行動を促すための新しいアプローチが求められていました。特に、管理職層には、部下の多様な価値観を理解し、それぞれの強みを活かして育成する能力の向上が期待されていました。

アサヒグループジャパン様は、2022年から「アサヒグループキャリアオーナーシッププログラム」と題した新たな人事制度・研修体系を導入しました。この中で管理職向けには、以下のような特徴を持つ研修が展開されています。

キャリア自律支援: 部下のキャリア自律を支援するためのマネジメントスキル(コーチング、キャリア面談の手法など)を習得するプログラム。部下自身がキャリア目標を設定し、それに向けて主体的に取り組むことを促す関わり方を学びます。

アンコンシャス・バイアス研修: 無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)が部下の評価や育成に与える影響を理解し、より公正なマネジメントを実践するための研修。ダイバーシティ&インクルージョンの推進にも繋がります。

リーダーシップ開発: 変化の激しい時代に対応するためのリーダーシップスタイル、戦略的思考、組織変革を推進する力を養う研修。外部のビジネススクールと連携したプログラムなども活用されています。

実践と振り返りの重視: 研修で学んだことを職場で実践し、その結果を振り返るアクションラーニングの要素を取り入れ、学びの定着を図っています。また、上司や同僚からのフィードバックも活用します。

これらの取り組みを通じて、以下のような成果が現れ始めています。

管理職の意識改革: 部下のキャリア形成を長期的な視点で支援する意識が高まり、個々の成長に寄り添ったコミュニケーションが増加。

自律的な組織風土の醸成: 管理職が部下の主体性を尊重するようになったことで、社員が自ら考え行動する風土が育ちつつあります。

エンゲージメントの向上: 社員が自身のキャリアについて考える機会が増え、会社からのサポートを実感することで、エンゲージメントの向上が期待されています。

D&I推進への貢献: アンコンシャス・バイアス研修などを通じて、より多様な人材が活躍できる環境づくりが進んでいます。

次世代リーダーの育成: 体系的なリーダーシップ開発プログラムにより、将来の経営を担う人材のプール形成が進んでいます。

組織変革のことならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションは、導入実績12,560社、509万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました。

・業績が上がらず、組織にまとまりもない

・いい人材の採用や育成が進まない

・給与や待遇への不満が挙がっている

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら

おわりに

マネジメント研修に関するよくある質問

Q:マネジメント研修の目的は何ですか?

マネジメント研修の主な目的は、組織内のリーダーやマネージャーが効果的な管理技術を学び、チームのパフォーマンスを向上させることです。この研修は、コミュニケーション能力の強化、問題解決スキルの向上、チームビルディング、そしてリーダーシップの発揮に重点を置いています。

Q:どのような人がマネジメント研修を受けるべきですか?

マネジメント研修は、現在マネージャーやリーダーのポジションにある人、または将来的に管理職を目指している人に適しています。組織の中で人材を効果的に管理し、チームやプロジェクトを成功に導くためのスキルを身につけることが目的です。

Q:マネジメント研修の内容にはどのようなものがありますか?

マネジメント研修では、リーダーシップの基礎、チームのモチベーション方法、効果的なコミュニケーション技術、目標設定とパフォーマンス管理、時間管理、ストレス管理など多岐にわたるトピックが扱われます。

また、実践的なケーススタディやロールプレイングを通じて、理論を実践に落とし込む方法も学びます。

Q:マネジメント研修の効果はどのように測定されますか?

マネジメント研修の効果は、研修前後でのマネージャーのパフォーマンス改善、チームメンバーからのフィードバック、プロジェクトの成功率、従業員の満足度の向上など、多角的に測定されます。

研修の成果は、参加者の職場での行動変化やチームのパフォーマンス向上といった形で具体的に現れることが期待されます。

これまでマネジメント研修は、「新任管理職」に「一律」で行われることが多くありました。

ただ、変化を確実に、より大きくもたらすために、「中堅管理職」に「選抜」で行うことも増えてきています。管理職は会社経営における鍵となる方々だからこそ、マネジメント研修の強化が今後も一層注力されるでしょう。

貴社のマネジメント研修も今一度考え直し、進化させ続けることが重要ではないでしょうか。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

(参考)マネジメントとは?定義や役割・今後必要なスキルを解説