組織力強化は組織の成長に必要!強化する方法やポイント、3つの成功事例を解説

ある規模まで達した企業が、売上の向上、事業拡大など更なる成長を目指すなら、「組織力」の強化は欠かせません。しかし、そもそも組織力とは何なのか?またどのようにすれば向上できるのか?今回はその特徴と組織力強化のコツをご紹介します。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

目次[非表示]

組織力とは?【意味・定義】

「組織力」とは、組織内のメンバーが共通の目標に向かって効率的かつ協調的に働く能力のことです。これには、明確なコミュニケーション、適切なリーダーシップ、個々の能力の最大化、そしてチームワークを促進する組織文化の構築が含まれます。

強い組織力を持つ組織は、変化に迅速に対応し、持続可能な成果を出すことができます。

■組織(チーム)と集団(グループ)の違い

次に、組織(チーム)と集団(グループ)の違いについて説明します。 この「チーム」とは何でしょうか。チームを説明するうえで、同じような言葉に「グループ」がありますが「チーム」と「グループ」との違いとは何でしょうか?

「グループ」とは、何かの属性でくくられたものを指します。例えば、年齢、性別、趣味など特定の属性でくくられた、ただの集団です。

一方で「チーム」を形作るものとしては、目的、目標、絆、チームワーク、コミュニケーション能力などがあります。これこそが、グループとの大きな違いです。即ち、チームはチェスター・バーナードで言う「共通の目的」「協働意思」「コミュニケーション」の3つが存在するのです。

■チームワークとの違い

では「組織力=チーム力」と「チームワーク」との違いは何でしょうか。「チーム力」とは事実であり、発揮能力のことを指します。

今、実際に発揮している能力のことであり、チーム力があれば組織成果は高まっていきます。組織成果に繋げる力を身につけなければ、なかなか上手くいきません。

一方、「チームワーク」とは、「チーム力=組織力」を構成する1つのパーツであり、要素だといえます。即ち「チームワーク」だけを身につけても、組織力を発揮できるとは限らないということです。なぜなら「チームワーク」は、あくまで「部分」であって「全体」ではないからです。

そのため、リーダーが手にしなければならないものは、チーム力であり、組織力です。

(参考)チームワークとは?企業にとってのメリットや向上させる為の施策を解説

組織力強化が必要とされる背景

■事業環境の変化(VUCA時代への突入)

ここでは組織力強化が必要とされる背景にも触れておきたいと思います。一つは「VUCA時代への突入」ということで事業環境が変化したためです。

VUCAとは、社会やビジネスにおいて将来の予測が困難になっている状態を示す造語です。予測が困難な要因として4つの時代特性をあげ、頭文字を取って作られました。

V:Volatility(変動性)

U:Uncertainty(不確実性)

C:Complexity(複雑性)

A:Ambiguity(曖昧性)

VUCA時代以前は、V:あまり変化がなく、U:確実に先を見通せて、C:単純で、A:明快な物事が多かった時代でした。

そのため、その時代の環境適応方法としては、勝てる戦略や商品を、拡大するマーケットに対して、迅速かつ丁寧に決められた手順で行っていれば成果が一定ついてくる「勝ち筋の徹底」が求められる時代でした。

しかし、VUCA時代へ突入すると、戦略や商品は「勝利」が保障されておらず、市場も飽和状態のため、挑戦し、失敗し、アジャストし、勝ち筋を見つけるという「勝ち筋の創出」が成功の鍵を握る時代になりました。

誰も正解が見えない中で、組織成果を上げるには、新しい取り組みを生み出し続けるような組織力の強化が必要になったのです。

■社会的制約の増大(働き方改革、リモートワークの推進)

また、もう一つの背景は「社会的制約の増大」です。働き方改革の影響により労働時間は削減され、生産性向上を果たすには組織内での連携がより重要な時代となりました。

そして、コロナ禍によるリモートワークの推進等、多様な働き方が進んでいることも相まって、より職場内連携の難易度が上がり、より「組織力強化」が求められるようになりました。

組織力が高い企業の5つの特徴

組織力が高い企業の特徴についてご説明します。

助け合いの精神がある

組織力の高い企業では、助け合い精神が浸透しています。

ミスが発生したときに非難や批判が当たり前になっている組織では、従業員は萎縮して本来の能力を発揮しにくくなるだけでなく、ミスを隠すような不正やトラブルが発生する可能性もあり、企業にとっては大きなデメリットになります。

一方で、組織力の高い企業は、個人のミスを組織のミスとして捉えるため、ミスが起きても周囲の従業員が率先してカバーしようとします。このような「One for All, All for One」の精神は組織力向上には欠かせないものです。

コミュニケーションが活発

組織力の高い企業では、活発なコミュニケーションがおこなわれています。コミュニケーションが円滑な職場では、従業員間の信頼関係が構築されているため、業務上の連携がスムーズで、ミスの低減や生産性の向上にもつながります。

加えて、言いたいことを気兼ねなく言える風通しの良い職場になるので、それぞれの従業員が主体的に意見を出したり、提案をしたりすることができ、そこからアイデアや戦略がブラッシュアップされるなど、組織力向上につながっていきます。

人材育成制度が機能している

人材育成に投資をする企業は増えていますが、必ずしも期待した効果が得られるとは限らず、投資対効果に課題を抱えている企業も少なくありません。一方で、組織力の高い企業では人材育成制度が効果的に機能しています。

新人研修やスキルアップ研修、管理職研修などがつながりを持って運用されているだけでなく、これらの施策が評価制度とも連動しています。従業員の知識・スキルだけでなく、目的意識や方向性も共有されており、全体として高い組織力を発揮しています。

経営戦略を元にした人材配置がされている

人材と仕事のミスマッチに悩む企業は少なくありませんが、組織力の高い企業では、経営戦略に基づいた効果的な人材配置がされています。

それぞれの仕事が経営戦略上どのような意味を持っており、どのような能力を必要とするのかが明確にされているほか、それぞれの従業員のスキルや経験、得意分野が共有されているため、結果として、人材と仕事のマッチングもスムーズになり、適材適所の人材配置が実現するのです。

理念・ビジョンが浸透している

組織力の高い企業は、会社の理念・ビジョンが従業員に浸透しています。理念・ビジョンが浸透している企業では、経営層と現場が価値観を共有できているため、現場の従業員は日々の仕事において理念・ビジョンを念頭に置いた行動・判断ができます。

「指示されたからやっている仕事」と「意義や目的、ゴールを理解したうえで取り組む仕事」では、クオリティやスピードに大きな差が生まれるのは当然のことで、理念・ビジョンが浸透している会社ほど、組織力が高く、優れた成果を発揮しているものです。

組織力が低い会社の特徴

組織力が低い会社には、いくつか共通する特徴があります。まず、ビジョンや目標が不明確で、社員が組織の方向性を理解できていないケースが挙げられます。

トップダウンの指示ばかりで現場の主体性が育たず、成果責任があいまいなまま業務が進むため、社員のエンゲージメントが低下しがちです。

また、コミュニケーション不足も深刻な問題です。情報共有が不十分なために部署間連携が取れず、無駄な作業やトラブルが頻発します。さらに、評価制度が不透明で、成果を上げても正当に評価されない環境が、優秀人材の流出を招いてしまう要因となります。

その他にも、属人的な業務遂行(特定の人に依存する体制)、育成文化の欠如(後輩育成への無関心)、リスクに対する脆弱性(変化対応力の低さ)などが挙げられます。

これらの問題を放置すると、組織全体の競争力が低下し、成長停滞や人材不足に陥るリスクが高まります。早期の課題認識と改善施策が不可欠です。

強い組織と弱い組織の違い

■強い組織と弱い組織に見られる特徴

また組織には「強い組織」と「弱い組織」があると思います。では、それぞれにどんな特徴があるでしょうか?

強い組織の特徴として「囁けば伝わる」という状況があるかと思います。経営者が会社全体に発信したことに対して、社員が自発的に自分の仕事と紐づけて考え必要な行動をとったり、管理職も力強く推進したりなどがその例です。

一方、弱い組織の特徴としては「笛吹けど踊らず」という状況があると思います。現場では経営や上司に対する不満の声が常にあったり、部門間の連携が一切取られず会社全体の一体感がないのがその例です。

現代の企業経営で注目を集めている組織力ですが、ここからはその背景と組織力強化のポイントについてご紹介します。

組織力を高める具体的な方法

組織力を高めるための取り組みについてご説明します。

ビジョンを浸透させる

企業のビジョンを従業員に共有・浸透させるのは、組織力を強化するために必須の取り組みです。上述のとおり、ビジョンが浸透している組織では、従業員全員が同じゴールを目指し、同じ方向を向いて走っています。

そこには一体感や団結力が生まれているため、当然、組織力も高くなります。なお、ビジョンは一般従業員にとっては漠然としていて、意義が感じられないケースもあります。

そのような場合は、管理職層がビジョンの意図や背景、ビジョン達成の先にあるものなどを一般従業員に伝えていくことが重要です。

従業員エンゲージメントの向上を図る

従業員エンゲージメントとは、端的に言えば愛社精神や愛着心のことであり、従業員の「会社に対する貢献意欲」とも言い換えることができます。

従業員エンゲージメントが高い組織では、一人ひとりの従業員が会社のことを信頼し、会社に対して愛着を持ち、事業の成長・成功に向けて意欲的に取り組んでいます。

職場の課題を自ら解決したり、積極的な提案をしたりする風土が醸成されるので、結果として組織力も向上します。なお、従業員エンゲージメントの向上を図るためには、エンゲージメントサーベイで現状分析をするとともに、得られたデータをもとに組織課題を解決していくことが重要です。

心理的安全性の向上を図る

組織力を高めるためには、職場の心理的安全性を高めることも重要です。心理的安全性とは、組織のなかで発言をするときに不安や恐怖を感じない状態のことで、非難されたり拒絶されたりする不安がなく、安心して自分の意見を言える環境のことを言います。

心理的安全性の高い職場のメリットは様々ありますが、まずメンバーのパフォーマンス向上が期待できます。お互いを認め合い、尊重し合うという価値観が職場に根付いているため、社員同士が切磋琢磨するようになります。

また、自分の意見が尊重されるため、やりがいやモチベーションが高まり、結果としてパフォーマンスアップにつながります。 また、心理的安全性が高い職場では多様な価値観が認められ、様々な個性を持つ社員が建設的に議論をすることができるので、問題の早期発見・解決につながります。

さらに、自分の考えを否定される心配がないので、意見やアイデアが多く集まります。このように心理的安全性の高い職場では、従業員が新しいことに挑戦したり、困難に立ち向かったりしやすくなり、イノベーションが生まれやすいと言われています。

組織力強化のポイント

では、ここからは従業員エンゲージメントを高めながら、組織力を強化させるポイントについてご紹介します。まず組織力を強化していくためには「診断」と「変革」の2つのフェーズに分かれます。

■「診断」フェーズ:現状を見える化し、課題を特定する

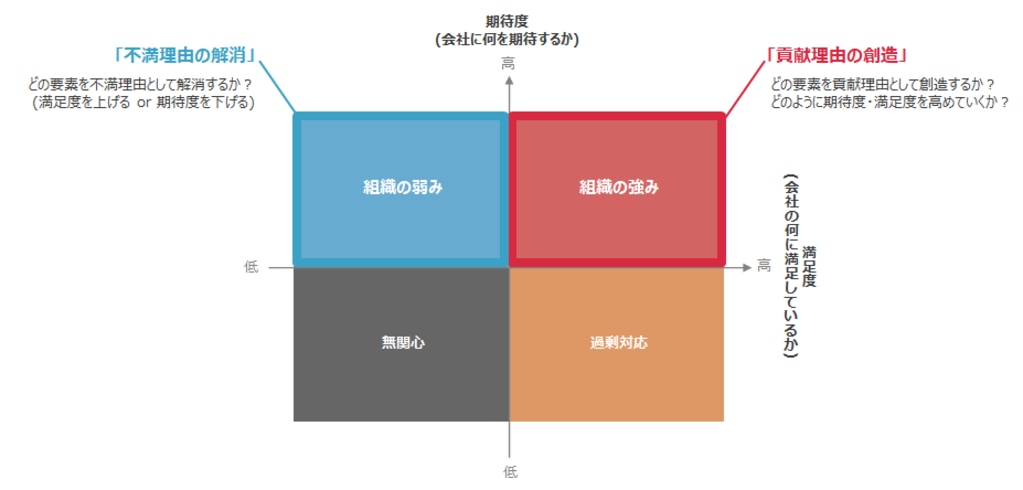

上記はリンクアンドモチベーションが開発した国内初の組織改善クラウドサービス「モチベ―ションクラウド」に搭載されている診断技術「エンゲージメントサーベイ」の「期待度」と「満足度」の2軸で回答結果を整理したマトリックス(4eyes® Windows)です。

昨今、従業員のワークモチベーションは多様化し続けており、従業員が会社や職場に期待する要素は多岐に渡ります。そのため、これからの組織力強化においては、こうした多様なワークモチベーションの状態を把握し、束ねていく必要があります。

しかし、従来の社員調査のように「満足度」のみのヒアリングでは社員が何を求めているのか把握することができず、具体的な打ち手を設定することは困難でした。

当技術では、社会心理学を下敷きに、従業員のエンゲージメントに大きく影響する16の要素に基づいた網羅的な設問項目を用いて、「満足度」に加えて「期待度」をヒアリングすることで、会社と従業員の関係性を明らかにしています。

従業員の回答結果を「期待度」と「満足度」の2軸で整理することで、従業員エンゲージメントの状態を可視化、数値化することが可能となります。

上記の図でいう左上「組織の弱み」が「不満理由の解消」領域となり、プロットされたどの項目を不満理由として解消するのか決める必要があります。

また、右上の「組織の強み」にプロットされた項目の中から、どの項目を貢献理由として創造していくか、優先順位を決めて実行していく必要があります。

【参考資料のご紹介】

組織力の強化にはモチベーションクラウド!具体的な機能や得られる効果が分かる資料はこちら

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

■「変革」フェーズ:適切な解決方法を遂行する

診断をし、課題の優先順位付けを行ったら、次は「変革」です。先にもお伝えした通り、組織力は、誰か一人や一部のメンバーの頑張りでは向上させることができません。

組織として見えた課題に対して、経営側や管理職だけではなく、チーム全員でその課題に向き合い適切な解決方法を対話によって決める。そして一丸となって解決策に取り組むことで、組織力は向上していくと言えるでしょう。

組織力強化のために必要なスキル

組織力強化のために管理職に求められるスキルについてご説明します。

リーダーシップ

組織のビジョンや目標を示し、部下を束ね、導いていくスキルがリーダーシップです。管理職は自分が率先して動くことも重要ですが、「部下を動かすこと」が本来の役割です。

部下を動かすためには、大前提として部下との信頼関係が必要になりますし、説得力のある指示、一貫性のある態度が求められます。「この人に付いていけば大丈夫」と思われるようなリーダーシップを備えた管理職がいれば、組織力はどんどん向上していくでしょう。

目標を立て、計画を遂行する力

どんな組織にも目標が必要ですが、目標設定は簡単なことではありません。管理職が的確な目標を設定できないと、部下のモチベーション低下を招いてしまうおそれもあります。

管理職は第一に的確な目標を立てること、そして、目標を達成するための計画を策定し、それを粛々と遂行する力が必要です。目標達成のために部下を本気にさせることができれば、たとえ未達に終わっても部下は成長し、組織力向上の一助になるはずです。

課題解決力

組織の成長を促すためには、組織課題を一つずつ解決していくことが不可欠です。そのためには、管理職に課題解決力が求められます。管理職は課題が発生した要因を突き止めて、課題を解決するために最適な策を講じていきます。

多くの場合、一つの課題の背景には様々な要因が複雑に絡み合っています。表面的な要因にとらわれず、本質的な要因を正しく認識することが課題解決の第一歩になるはずです。

人材マネジメント力

組織力を最大化するためには、管理職の人材マネジメント力が不可欠です。人材マネジメントとは、部下の個性やスキル、キャリアプランなどを理解して、適材適所に部下を配置し、それぞれの部下に最大限の能力を発揮してもらうためのマネジメントのことを言います。

最大限に能力を発揮してもらうためには、高いモチベーションが必要なので、部下のモチベーションを高めることも人材マネジメントの重要な要素になります。

コミュニケーション能力

職場のコミュニケーションが活性化することは、組織力の向上につながります。特に、上下のコミュニケーションは大切で、そこで重要な役割を果たすのが管理職です。

管理職は、経営者と現場の間のポジションなので、経営層の意図や戦略を把握しながら、現場の考え方や課題も把握しなければいけません。そのうえで、上下の「通訳」の役割を担い、経営層の考えを現場に伝えるとともに、現場の意見を経営層に上げていきます。

組織力強化の成功事例3選

■株式会社ダイメイ大阪 仕上グループ様

【背景】

株式会社ダイメイ大阪 仕上グループ様では、受け身で業務に向き合うメンバーが多く、業務の減少に伴う不安が募っていました。また、会社の連絡事項がチーム全員に伝達されないことも課題でした。

【取り組み内容】

責任の分担:メンバー各自の担当項目を明確にし、主体的な行動を促進できる体制にしました。

コミュニケーションの向上:「ありがとうカード」の導入により、日頃の感謝を表現し、チームの一体感を醸成しました。

【成果】

この取り組みにより、部署は6か月連続の黒字を達成し、エンゲージメントスコアも向上。組織力強化の好例として他社の参考になっています。

■TIS株式会社様

【背景】

TIS株式会社様では、新たな人事制度の導入に伴い、管理職のスキル向上が急務でした。また組織運営力や業務改善、人材育成力の強化も課題でした。

【取り組み内容】

事前サーベイの実施:研修前に部下からの評価を調査し、自己改善に役立てました。

アクションプランの策定:3か月間の職場改善計画を立て、次回研修で成果を発表・評価するアクションプランを設定しました。

【成果】

管理職はチーム状態を数値で把握し、職場改善効果を実感できました。モチベーション向上とチーム間の連携強化につながる結果が生まれました。

記事まとめ

様々な環境変化が起きる今だからこそ、様々な困難を乗り越える力強さや、新たなことに挑戦し続ける組織力の向上が求められています。

従業員エンゲージメントを向上させながら、組織の最重要課題に全員が向き合い、それぞれの立場で解決に全力を尽くす。そのように組織力を向上させていきながら、売上の向上や事業拡大など更なる成長を加速させていきたいですね。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

組織力に関するよくある質問

Q:組織開発とは?

組織開発とは、組織に所属している人自身の手で、自組織をより良くしていく考え方のことを言います。人材開発と組織開発は混同されがちな考え方ですが、人材開発では、組織課題の原因が「人」にあると考えます。

そのため、組織課題を解決するために従業員個人の能力やスキル、コンディションに着目していきます。一方、組織開発では、組織課題の原因が「人と人との関係性」にあると考えます。そのため、組織課題を解決するために従業員間の人間関係や相互作用に着目していきます。

そのため、人材開発と組織開発では、課題解決のためにアプロ―チ方法がまったく異なってきます。組織開発に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

>> 組織開発とは?人材開発との違いや歴史、生産性やエンゲージメント向上に効果的なアプローチとは?

https://www.motivation-cloud.com/hr2048/38306

Q:組織の「7S」とは?

組織の「7S」とは、以下に示す7つの企業戦略上の経営資源を通して企業の現状を分析し、組織のあるべき姿を目指していくためのフレームワークで、マッキンゼーが提唱したものです。優れた企業は、7つの経営資源のそれぞれがお互いに高め合っていると言われています。

- 戦略(Strategy):競争優位性を維持するための事業の方向性

- 組織(Structure):組織の形態や構造

- システム(System):人事評価や報酬、情報の流れ、会計制度など、組織の仕組み

- 価値観(Shared Value):社員で共通認識を持つ会社の価値観

- スキル(Skill):営業力、技術力、マーケティング力など組織に備わっている能力

- 人材(Staff):社員や経営者など個々の人材の能力

- スタイル(Style):社風や組織の文化