【モチベーションエンジニアリング研究所】 データ分析から導き出した「エンゲージメント」を向上させるための2つの要因

社会システム論や心理学、行動経済学など各種の学術的理論と、実践的な経営コンサルティングの知見を融合させた独自技術=モチベーションエンジニアリングを進化させ、それに基づく経営技術や商品サービス開発を行っている、リンクアンドモチベーショングループの唯一の研究機関:モチベーションエンジニアリング研究所。戦略人事において欠かせない旬なテーマを、研究員が科学する連載企画。第2回目のテーマは「エンゲージメント向上」。

【執筆者】

モチベーションエンジニアリング研究所 研究員

モチベーションクラウド プロダクトマネジャー 治部 裕明

▼従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

エンゲージメントとは

エンゲージメントとは、一般的には「婚約」「約束」「結び付き」などを意味する言葉です。ただし、人事の文脈で「エンゲージメント」、もしくは「従業員エンゲージメント」と使われる場合は、従業員の会社に対する「愛着心」「愛社精神」「思い入れ」といった意味になります。

エンゲージメントが高いということは、会社と従業員の結び付きが強い状態、相思相愛の度合いが高い状態だと言えます。近年は、会社の組織状態を表す指標としてエンゲージメントが注目されるようになっており、エンゲージメントの向上に力を入れる会社が増えています。

エンゲージメントサーベイとは

エンゲージメントサーベイとは、組織のエンゲージメントを測定するためにおこなうアンケート調査のことです。

エンゲージメントサーベイと似たものに「従業員満足度調査」がありますが、両者は趣旨が異なっています。従業員満足度調査は文字どおり、「従業員が会社にどのくらい満足しているのか」を測るためにおこなう調査であり、従業員から会社に対して一方通行の矢印が向いているイメージです。

一方、エンゲージメントサーベイは、会社と従業員の関係性や相互理解の度合いを測るためにおこなう調査であり、会社と従業員の双方向に矢印が向いているイメージです。

エンゲージメントサーベイの目的

エンゲージメントサーベイの目的について解説します。一般的なエンゲージメントサーベイの目的としては以下の4つが挙げられます。

組織と従業員の信頼関係を可視化する

エンゲージメントサーベイを実施することで、「従業員が仕事にやりがいを感じているか」「組織に忠誠心を抱いているか」「仕事内容や労働条件に満足しているか」「上司や同僚とのコミュニケーションが円滑におこなわれているか」「経営層やリーダーに信頼を寄せているか」「会社の理念やビジョンに共感できているか」といったことが明らかになります。このように、エンゲージメントサーベイは組織と従業員の関係性や信頼関係を可視化するのに役立ちます。

組織の見えない課題を可視化する

エンゲージメントサーベイは通常、従業員が匿名で回答します。そのため、従業員は自分の意見や不満を率直に表現することができます。また、エンゲージメントサーベイは、職場の環境や人間関係、キャリア形成や働きがい、モチベーションなど、様々な設問によって構成されているため、これらを測定したデータを分析することで特異な傾向やパターンが浮かび上がることがあります。そのため、組織の見えない課題や潜在的な問題を可視化するのに役立ちます。

従業員の離職を防止する

エンゲージメントが高い従業員は会社に対して愛着を持っているため、定着率が高くなる傾向があります。逆に、エンゲージメントが低い従業員は組織との結び付きが弱いため、離職率が高くなる傾向があります。エンゲージメントサーベイによって従業員の不満や課題を抽出し、それに対して適切な対策を講じることができれば離職防止につながります。また、エンゲージメントサーベイを活用して会社が組織改善に取り組むことで、従業員は「自分の意見が尊重されている」と感じるため、その点でも離職率の低減が期待できるでしょう。

人事施策に活用する

仮に、エンゲージメントサーベイの結果から、従業員がコミュニケーションに不満を抱いていることが分かったのであれば、組織はコミュニケーションの改善を図ることができます。従業員が評価に不満を抱いていることが分かったのであれば、組織は人事評価制度の見直しを図ることができます。従業員がワークライフバランスに関する問題を指摘しているのであれば、組織は柔軟な働き方を導入するなどの施策を講じることができます。このように、エンゲージメントサーベイから得られたデータは、人事施策を立案・改善するにあたっての貴重な情報になります。

分析から分かるエンゲージメント向上の要因

リンクアンドモチベーションが過去におこなった約2,300社のモチベーションサーベイデータを元に、「どのような施策をおこなっている企業のエンゲージメントが向上しているのか」を分析しました。しかし、施策内容を基軸とした分析では、エンゲージメントを向上させるための共通点は見い出せませんでした。

これは、企業が置かれている状況や組織状態によって有効な施策は変わってくるからです。つまり、「これをやっておけば必ずエンゲージメントが向上する」という施策はないということです。

エンゲージメントサーベイの実施

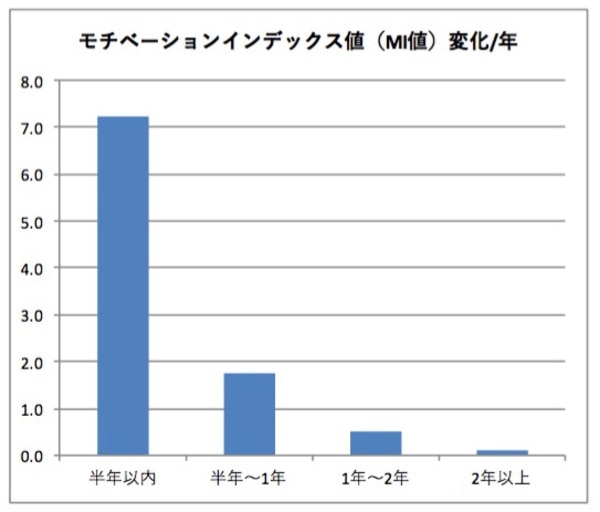

そこで、視点を変えて、施策の「内容」ではなく「頻度」に着目して分析を行いました。その結果が、下記のグラフです。

過去にリンクアンドモチベーションが、モチベーションサーベイを複数回行った、延べ381社のデータを分析した結果です。縦軸が「1年間に向上したモチベーションインデックス値(企業と個人の相思相愛度合いを示す偏差値)」の平均値、横軸が「サーベイ再実施までの期間」を表しています。

サーベイの再実施までの期間が2年以上開いてしまっている企業では、エンゲージメントのスコアがほとんど改善していない一方で、半年以内にサーベイを再実施している企業では、平均7ポイント以上向上していることがわかります。この結果から、「モチベーションサーベイを短期スパンで実施することが、スコア向上の秘訣である」と言えます。

実際に短期スパンで組織サーベイを行っている企業と、長期スパンで行っている企業を比較すると、決定的に違うことは「サーベイ結果」への向き合い方です。短期スパンで組織サーベイを実施している企業は、経営の重要指標として、改善活動のモノサシにしており、長期スパンで組織サーベイを実施している企業は、企業の健康診断の指標として、状態把握のモノサシにしています。

短期スパンで組織サーベイを実施している企業では、サーベイ結果を現場マネジャーに共有し、アクションプランの設定や実行、サーベイ結果の改善にまで当事者意識を求めています。

最初は戸惑うマネジャーが多いものの、継続的な改善活動を行っていくことでメンバーの関係性や生産性が向上していることを実感できたり、サーベイによって結果が数字で確認できたりすることで、積極的に改善活動にかかわろうと変化するケースが多いようです。また、経営層や人事部が積極的に改善活動を推進する姿勢があることも、特徴として挙げられます。

一方、長期スパンで組織サーベイを実施している企業では、経営層や人事部などが、現場の社員に対してサーベイ結果を開示せず、自分たちだけで結果確認をして終わらせてしまうケースがあります。そういった場合は、現場の社員からは「サーベイに回答をしたけれど、何も変わらない」といった不満の声が上がっているようです。

フィードバックの実施

心理学の一つである行動分析学では、適切な行動を継続させるためには「行動した結果に対して、すぐにフィードバックがあること」と「 行動を引き起こすきっかけがあること」の二点が必要だと言われています。

短期スパンで組織サーベイを実施する企業では、マネジャーが改善活動を行ったことがすぐに、次回のサーベイ結果へ反映されるだけでなく、数値が向上した際に、経営層や人事部から褒められたり表彰されたりといったポジティブなフィードバックを得られています。

一方で、行動を行わずに数値が低下すると、経営層や人事部への説明が必要になるなど、ネガティブなフィードバックが発生しています。ポジティブ・ネガティブにかかわらず、

このようにフィードバックを繰り返すことで、組織サーベイの実施自体が改善活動を引き起こすきっかけになっていると考えられます。

しかし、長期スパンで組織サーベイを実施する企業では、行動の結果に対してフィードバックがないために、活動が継続されない環境になっています。さらには、サーベイ結果が開示されないために、行動を引き起こすきっかけにさえなっていないようです。

以上から、エンゲージメントを高めるためには、頻度高く組織サーベイを実施するだけでなく、サーベイ結果を経営指標として取り入れ、経営層だけではなく現場のマネジャーが一緒になってエンゲージメント向上に当事者意識を持つことが重要だと考えられます。

エンゲージメントの概念が浸透している欧米では、週次や月次で実施する高頻度のサーベイを「パルスサーベイ」と呼び、導入する企業が年々増えているようです。人材獲得競争が過熱の一途をたどる今、近い将来、日本でも頻度高くサーベイを行うことが常識となってくるでしょう。

エンゲージメントサーベイでは質問項目の設定が大切

エンゲージメントサーベイによって得られるデータの質や信頼性を左右するのが、サーベイの質問項目です。適切な質問を設定することで、従業員が抱える課題や不満を浮き彫りにすることができ、そこから最適な改善策を見い出すことができます。汎用的な質問項目をベースにしながら、業界特性や会社の価値観・文化などの独自性を考慮して質問を設定・カスタマイズすることが重要です。

Q12

見出しの内容を箇条書きで記載し、引用元のサイトとリンクを記載してください。

競合:https://jobsuite.jp/media/column/engagement1/

エンゲージメントサーベイの基本的な質問項目として参考になるのが、アメリカのギャラップ社が提供する「Q12」です。Q12は、以下の12の質問で構成されています。

Q1. 私は仕事で自分に何が期待されているかを知っている。

Q2. 私は仕事をうまくおこなうために必要な材料と設備を与えられている。

Q3. 私は、仕事で毎日、自分のベストを尽くす機会を与えられている。

Q4. 過去7日間で、私は良い仕事をしたことで認められたり褒められたりした。

Q5. 私の上司や職場の誰かは、私のことを気にかけてくれているようだ。

Q6. 職場には、私の成長を支援してくれる人がいる。

Q7. 職場では、私の意見が尊重されている。

Q8. 会社の使命や目的が、私の仕事の重要性を感じさせてくれる。

Q9. 私の同僚は、質の高い仕事をすることに尽力している。

Q10. 私には、職場に親友がいる。

Q11. 過去6ヶ月で、職場の誰かが私の進歩について話してくれた。

Q12. 過去1年で、私は仕事について学び成長する機会があった。

※参考:Who's Responsible for Employee Engagement|Gallup

https://www.gallup.com/workplace/266822/engaged-employees-differently.aspx

代表的項目例

経済産業省が主催する「経営競争力強化に向けた人材マネジメント研究会」は、人材を引き付け、競争力を高めるためには、社員が魅力に感じる価値を多面的に提供しながらエンゲージメントを高める必要があるとしており、エンゲージメントサーベイの「代表的項目例」として以下の5つを挙げています。

・私は、自分の会社全体としての目的・目標・戦略をよく理解できている。

・経営陣は、事業の方向性について健全な意思決定をしている。

・自分の会社はよい職場だと他の人にも勧めたい。

・自分の会社で働くことに誇りをもっている。

・自分の仕事について、給与や福利厚生など公正に報酬を得ていると思う。

※参考:「平成30年度 産業経済研究委託事業(企業の戦略的人事機能の強化に関する調査)」第2回研究会

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/jinzai_management/pdf/002_02_00.pdf

eNPS

eNPS(Employee Net Promoter Score)とは、世界的に有名なアメリカのコンサルティングファームであるベイン・アンド・カンパニー社が、顧客ロイヤルティを測定するために開発したNPS(Net Promoter Score)を、社内のエンゲージメント調査向けに改変したものです。eNPSでは、従業員に「On a scale of zero to ten, how likely is it you would recommend this company as a place to work?(0~10点で表すとして、自分の職場を友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?)」という質問をすることで職場の推奨度を数値化します。

※参考:Employee NPS | Bain & Company

https://www.netpromotersystem.com/about/employee-nps/

エンゲージメントサーベイのポイント

エンゲージメントサーベイのポイントを「質問設計のポイント」と「分析のポイント」に分けてご説明します。

質問設計のポイント

エンゲージメントサーベイの質問を設計する際に考慮すべき主なポイントは以下の5つです。

・できるだけ明確な質問にする

質の高いデータを収集するためには、人によって解釈が分かれるような曖昧な質問は避けなければいけません。従業員が容易に理解・回答できるよう、質問はできるだけ明確でシンプルなものにしましょう。

・自社の課題を把握できる質問にする

自社の課題を明確にできる質問を設定することが重要です。汎用的な質問をカバーしつつ、業界特性や価値観・文化などの独自性を考慮して、自社独自の質問を設定・カスタマイズするようにしましょう。

・バイアスを排除する

バイアスを排除して、特定の回答を誘導するような質問にならないように心がけましょう。

・自由記述式の質問を加える

5段階評価や「はい・いいえ」で回答する質問だけでなく、自由記述式の質問を加えるのも効果的です。従業員が自分の意見や感情を自由に表現できる質問を用意しましょう。

・定点観測しやすいようにする

過去・将来のサーベイ結果と比較することを前提にして、質問を設計するようにしましょう。一貫性のある質問でエンゲージメントサーベイをおこなうことで、経年変化やトレンドを把握しやすくなります。

分析のポイント

エンゲージメントサーベイで収集したデータを分析する際は、以下の2つのポイントを意識するようにしましょう。

・アクションにつながる洞察を見つける

エンゲージメント分析の目的は、データから課題を抽出し、それをもとに改善のアクションを起こすことです。結果を単なるデータとして眺めていても意味はないので、具体的なアクションにつながる洞察を見つけるようにしましょう。

・属性や部署で比較する

従業員の性別、年齢、学歴、勤続年数、役職などの観点から、エンゲージメントを比較することで、どの属性がエンゲージメントに影響を与えやすいのかを理解しやすくなります。また会社全体のエンゲージメントを見るだけでなく、部署やチームで比較することも重要です。同じ課題が浮かび上がったとしても、部署によってその原因が異なる場合もあり、そうであれば当然、必要な対策も変わってくるからです。

エンゲージメントサーベイの分析・活用方法

エンゲージメントサーベイの分析・活用方法についてご説明します。以下のようなステップで分析・活用を進めていくのが一般的です。

データの分析・洞察

エンゲージメントサーベイで収集したデータを分析・洞察します。「部署や属性によってエンゲージメントにばらつきはないか?」「過去の結果と比較してどんなトレンドが読み取れるか?」「エンゲージメントに関連する因子は何か?」「エンゲージメントにもっとも強く影響する項目は何か?」といった視点でデータを分析・洞察し、組織の課題を浮き彫りにしていきましょう。

アクションプランの策定

エンゲージメントサーベイのデータ分析によって組織課題を抽出できたら、改善のための具体的なアクションプランを策定します。すべての組織課題に対処することは困難なので、アクションプランに優先順位をつけることが重要です。エンゲージメントに大きく影響する課題や緊急性が高い課題から優先的に取り組むようにしましょう。

アクションプランの実行

策定したアクションプランを実行に移します。「コミュニケーションの改善」「情報共有の促進」「研修・トレーニングなど成長機会の提供」「キャリア開発」「理念・ビジョンの浸透」「チームビルディングの強化」「人事評価制度の見直し」「柔軟な働き方によるワークライフバランスの実現」などは、よく見られるアクションプランです。

モニタリング・改善

アクションプランを実行したら、その効果をモニタリングしていきます。エンゲージメントサーベイを定期的に実施し、エンゲージメント状態や各項目の回答がどのように変化したかを評価します。新たな課題が生まれていればアクションプランを調整するなどして、エンゲージメントの継続的な向上を図っていきましょう。

まとめ

当社と慶應義塾大学 大学院経営管理研究科/ビジネス・スクール 岩本研究室との共同研究では、エンゲージメントが高まることで「営業利益率」や「労働生産性」が向上することが明らかになっています。このように、エンゲージメントと事業成果の正の相関が明らかになりつつある今、エンゲージメント分析は、あらゆる企業にとって欠かせない取り組みになっています。従業員と組織の持続的な成長のため、ぜひエンゲージメント分析に力を入れていきましょう。

【その他のレポートはこちら】

【モチベーションエンジニアリング研究所】 データから明らかになった「エンゲージメント」という新たな経営指標

【モチベーションエンジニアリング研究所】 データ分析で明らかになった、組織の成長ステージ毎に異なる「エンゲージメント」への影響

▼3分でわかるモチベーションクラウドはこちら

※本記事中に記載の肩書きや数値、固有名詞や場所等は取材当時のものです。