サンクスカードとは?例文や企業事例と共に紹介!メリットや注意点は?

目次[非表示]

職場のコミュニケーション活性化施策として様々な企業で取り入れられているサンクスカード。近年普及したリモートワークにより、コミュニケーションが減ったことから、導入を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事ではサンクスカードの概要、導入におけるメリット/デメリット、導入のポイントをお伝えしていきます。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 組織診断・組織サーベイを有効活用して組織を改善するためのの3つのポイントを解説!

サンクスカードとは?

サンクスカードとは職場の上司・同僚・部下に対して、互いに感謝を伝え合うカードです。

メンバーの素晴らしかった行動や、助けられた行動に対して称賛・感謝を伝え合うなど、主にコミュニケーション活性化の施策として導入する会社が多いです。

サンクスカードは「ありがとうカード」や「グッジョブカード」などと呼ばれたり、カードではなくWEBやアプリを使用したりするなど、呼称や運用方法は会社によって様々です。

次章ではコミュニケーション活性化施策にとどまらない、サンクスカードの導入効果やメリットについてご説明していきます。

サンクスカードのメリットは主に3つ

■メリット①:コミュニケーションが活性化し、職場の連携意識が高まる

メリットの1つ目に、コミュニケーションが活性化することが挙げられます。

部署や役職に関係なくカードを送り合うことで、普段はコミュニケーションを取らないメンバーとのコミュニケーションを取ることができ、相互理解につながる可能性もあります。

コミュニケーションは「組織の血流」です。組織で起こる問題は、往々にしてコミュニケーション不足に起因することが多いです。社員間でのコミュニケーション活性化を促す施策としてサンクスカードは非常に有効的な施策と言えるでしょう。

またサンクスカードを送るにあたっては、普段以上に関連部署やメンバーの動きに感度を立てておく必要があります。視野が広がることにより、各部署・メンバーの状況を理解し、結果的に職場の連携意識向上や部署間でのセクショナリズムを防ぐことにも繋がる可能性があります。

■メリット②:社員のモチベーションの向上

メリットの2つ目として、社員のモチベーションの向上が挙げられます。

なぜサンクスカードがモチベーション向上に繋がるのか、詳細にご説明していきます。

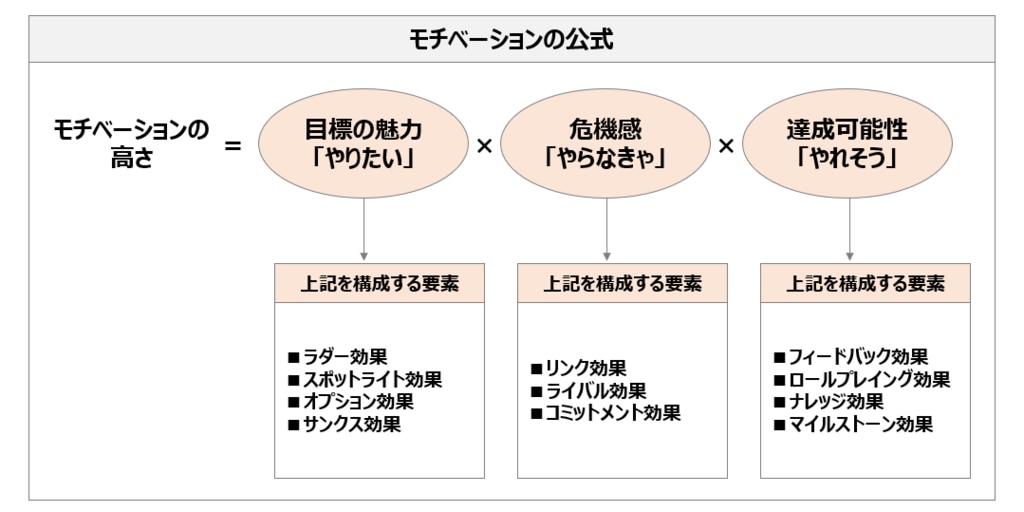

前提の話となりますが、モチベーションの高さは下記の公式で表すことができます。

上図の通り、モチベーションの高さを決める3要素である「目標の魅力(やりたい)」「危機感(やらなきゃ)」「達成可能性(やれそう)」は、さらにいくつかの要素に分解することができます。本記事ではそのすべてについて解説することは割愛しますが、サンクスカードはこれらのうち下記の効果が期待できます。

①「サンクス効果」(目標の魅力)

サンクス効果とは、自分が組織や会社にいる存在意義や貢献実感を感じさせる効果のことです。サンクスカードは実際にメンバーから感謝の声をもらうことで、貢献実感を抱かせることができます。

②「スポットライト効果」(目標の魅力)

スポットライト効果とは特定のメンバーにスポットライトを充てることで、対象者の「もっと頑張ろう!」という意識を引き出す効果です。

サンクスカードでも、特定の期間でもっともカードを貰ったメンバーを表彰するなどの仕掛けを埋め込むとスポットライト効果を引き出すことができます。

③「フィードバック効果」(達成可能性)

フィードバック効果とは周囲から客観的なFBを行うことで、自己評価と他者評価をすり合わせ達成可能性を高める効果です。

サンクスカードでも目標設定に「●●という声をもらう」という目標を組み込むことで、狙った声がもらえたかどうかで周囲との評価がすり合わせすることができ、従業員の「つもり」が解消され、達成可能性を高めることができます。

④「ライバル効果」(危機感)

ライバル効果とは「No1になりたい」や「負けたくない」という意識を引き出す効果です。

サンクスカードでも、特定の期間で最もカードを貰ったメンバーを表彰するなどの仕掛けを埋め込むと、ライバルを意識し「やらなければ勝てない」というハングリーさを引き出すことができます。

このようにサンクスカードには「目標の魅力(やりたい)」「危機感(やらなきゃ)」「達成可能性(やれそう)」を高める仕掛けがあり、結果としてモチベーションの向上が期待できます。

■メリット③:人材の定着・離職率の低下が見込める

3つ目のメリットとして、人材の定着・離職率の低下が挙げられます。

上述した「コミュニケーションの活性化」や「モチベーションの向上」により、従業員からは長く働き続けたい会社・職場と認識され、結果的に人材の定着・離職率の低下に繋がります。

このようにサンクスカードは人材の流動化が激しい現在の労働市場において、従業員をリテンションし続けるために有用な施策の一つと言えるでしょう。

サンクスカードの導入デメリットとは?

ここまではサンクスカードの導入効果・メリットを解説してきました。続いてサンクスカードを導入するデメリットについて解説します。

■デメリット①:費用・工数がかかる可能性がある

サンクスカードのデメリットの1つ目に、費用・工数がかかることが挙げられます。

サンクスカードの運用方法は紙かWEB・アプリに二分されますが、紙で運用を行う場合は従業員にカードを書いてもらい、集計を行う必要があります。

小規模の部署での実施であれば問題ありませんが、人数が多い部署で実施する際にはサンクスカードを書くメンバーにも運用する管理者にも一定の工数が発生します。

またアプリなどのツールを使用して運用を行う際には、当然費用が発生するため、導入に際しては工数と費用との相談が必要でしょう。

■デメリット②:運用に乗らず形骸化する可能性がある

デメリットの2つ目に、運用に乗らず形骸化する可能性があることが挙げられます。

サンクスカードは施策を導入しても、すぐに軌道に乗るわけでは有りません。上述の通りサンクスカードを送るにも一定の工数がかかるため、業務に追われたメンバーにとってサンクスカードは優先順位の低いものとなってしまいます。

またサンクスカードが送られないことを理由に、メンバーに対してカードを送ることを強制してしまい、施策本来の意味を失ってしまうこともよくあるケースです。

このようにサンクスカードは定着に時間がかかるため、結局運用に乗らず形骸化し失敗に終わる可能性があります。

サンクスカード導入のポイントは主に3つ

ここまでサンクスカード導入に際してのメリット/デメリットをお伝えしてきました。ここからはサンクスカードを導入し、定着させるためのポイントをお伝えします。

■ポイント①:なるべく工数を少なくする

デメリットの章でもお伝えしたように、サンクスカードは工数がボトルネックで運用に乗らないケースがあります。

人は「近視眼バイアス」に囚われがちです。サンクスカードを送る工数を負担に感じると、施策の重要性を理解していても目の前の業務をまず優先してしまうことが想定されます。

そのため導入にあたっては、サンクスカードを送るメンバー・それらを管理するメンバーともに工数をできるだけ抑える必要があります。

例えば「カードを送る基準は一言でもOK」というルールを決めて、とにかく気軽に送りあえるようにしたり、カードを送りあうのは1か月に1回の決められたタイミングにし、従業員の負担を減らしたりなど、運用方法は自部署の状況に合わせて、もっとも定着しやすいものを模索することが重要です。

■ポイント②:主体者を決めて運用する

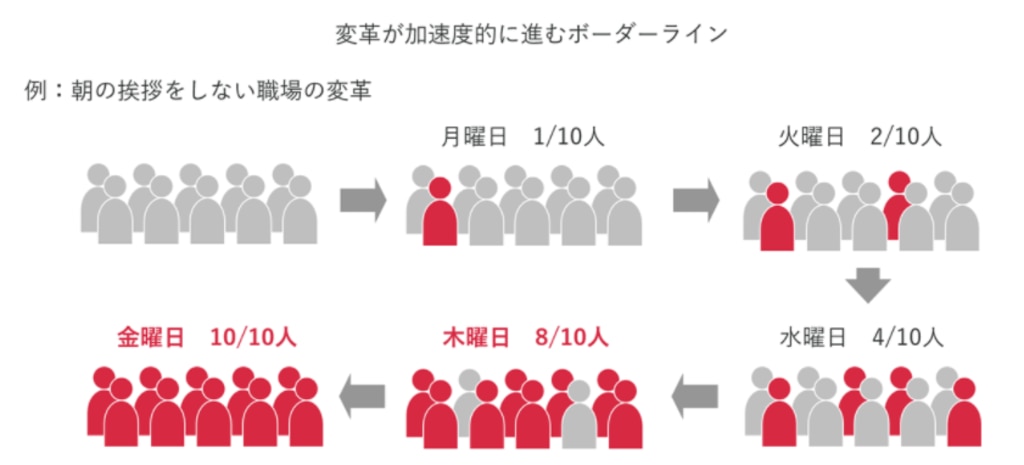

ポイントの2つ目は主体者を決めて運用することです。なぜ主体者を決めて運用する必要があるのか、組織の「臨界点」という概念を参考にご説明します。

組織が変わる際には「臨界点」が存在します。組織において新たな施策や制度を浸透させるにはその構成員の2~3割にまず受け入れられることが重要です。

ある一定の割合を突破すれば、加速度的に組織全体に広まり浸透していきます。その境目になる点のことを【臨界点】と言います。

新たな施策や制度の導入フェーズでは、やみくもに告知するだけでなく、戦略的に「誰から」「どのように」アプローチするのかを設計し、まずは臨界点を超えることを目指すことが効果的です。

そして「臨界点」に達するまで「しかるべき量」「しかるべき期間」をかけて、根気強く取り組んでいくことが重要です。このような観点から臨界点を超えるまで粘り強く施策を推進する主体者が必要不可欠なのです。

■ポイント③:表彰制度やイベントと合わせて運用する

ポイントの3つ目として表彰制度やイベントと合わせて運用することが挙げられます。

サンクスカードは特に期間を設けず日常的に送り合う運用方法を取る会社が多いですが、工数がハードルとなり、運用に乗らず形骸化する可能性もあります。

そのため月に1回の納会や集会等に合わせてその場でサンクスカードを送るなど、頻度を絞って運用するのも一つの手と言えます。

月に1回の実施のため工数の負担が少ないのがメリットで、そのイベントに合わせて最もサンクスカードをもらったメンバーを表彰するなど、イベントと表彰制度に組み込んで運用すると定着する可能性が高くなるでしょう。

サンクスカード導入時の注意点を3観点から解説

■共通の注意点

・投稿の基準は高すぎないようにする

サンクスカードはまずお互いに送り合う文化を定着させることが先決です。必要以上に基準を高めてしまうと、気軽に送り合うことができず、施策が頓挫する可能性があります。

とにかく気軽さを重視し、余裕があれば例文・テンプレートを準備するなど投稿のハードルを低くしておくことがポイントです。

■紙運用の注意点

紙で運用を行う場合は「記入」→「集計」→「展開」と多くのステップを踏む必要があるため、あらかじめオペレーションを決めておくことが重要です。

特に勤務地が離れている部署で実施する場合やリモートワークを活用している部署では直接の手渡しは難しいため、配送方法等を事前に決めておく必要があります。

■ウェブ・アプリ運用の注意点

有料のアプリ等を活用すると当然費用がかかります。そのため費用対効果はしっかりと検討した上で導入することが重要です。

アプリではなくGoogle Form等、WEB上のツールを活用して運用する会社もあります。

カードを贈り合う目的だけであればアプリはオーバースペックになる可能性があるため、ピアボーナスの機能を活用したいなど明確なニーズがある以外は、無料ツールで代替できないか、まず検討することをおすすめします。

サンクスカードの例文・テンプレートを紹介!

サンクスカードは、日々の業務や特別な貢献に対する感謝の気持ちを表す素晴らしい方法です。ここでは、サンクスカードの例文やテンプレートについて詳しく説明します。

サンクスカードの書き方のポイント

具体性

何に対して感謝しているのかを具体的に述べることが非常に重要です。具体性をもって感謝の意を表現することで、受け取った人は自分の行動がどのように価値あるものであったか、どのように他者への貢献に繋がっていたのかを具体的に理解することができます。これは、貰った人が再び同じような価値ある行動を行うための動機付けにもなります。

個人的なタッチ

感謝の言葉を個人的、かつ心温まるものにすることは、非常に大切です。それにより、相手との関係を深めることができます。感謝の言葉を述べるときは、相手の行動や気持ちを認識し、それを評価することで、より深いつながりや人間関係が生まれます。

目に見えない貢献への注目

日々、我々の生活や仕事をスムーズに進めるために、目立たない場所でコツコツと働いている人々への感謝を表します。これらの人々は、我々の目には見えない貢献をしています。それは、小さな気遣いだったり、タイムリーなサポートだったりと、通常は表舞台に出ることのない貢献です。

サンクスカードの例文

先日のイベント準備、本当にありがとうございました。あなたが事前に考えてくれた準備のおかげで、イベントは非常にスムーズに進行しました。特に、[具体的な準備や行動]の部分は、参加者からも高い評価を受けていました。あなたの努力と洞察力に心から感謝しています。

いつもオフィスの管理をしてくださり、ありがとうございます。常に必要な備品を揃えておくあなたの気配りは、私たちが快適に仕事ができる大きな理由の一つです。あなたの存在がオフィスをより良い場所にしています。

先日、A社さんの案件内容について詳しく教えていただき、ありがとうございました。あなたの提供した情報と具体例は、私の理解を深めるのに非常に役立ちました。あなたのような知識豊かな同僚がいることに感謝しています。

サンクスカード導入に成功した企業事例を3社紹介

サンクスカードは、職場のポジティブな文化を築く効果的な手段です。以下に、メルカリ、ザ・リッツ・カールトン東京、日本航空(JAL)におけるサンクスカードの成功事例を紹介します。

株式会社メルカリの「mertip(メルチップ)」

株式会社メルカリの「mertip(メルチップ)」は、従業員間で日常の小さな貢献をリアルタイムで感謝し合う革新的なサンクスカード制度です。このシステムでは、従業員が同僚の行動や成果に対して、直接インセンティブとして金額を送ることができます。

メルカリでは元々四半期ごとのサンクスカード文化がありましたが、メルチップの導入により、より気軽にかつ即時に感謝を表現する文化が育ちました。このシステムは従業員の満足度を高めるだけでなく、通常は見過ごされがちなメンバーの努力も可視化することに成功しました。結果として、組織内のポジティブな関係構築と仕事への意欲向上に大きく貢献しています。

ザ・リッツ・カールトン東京の「ファーストクラス・カード」

ザ・リッツ・カールトン東京では、「ファーストクラス・カード」という独自のサンクスカード制度を導入しています。特に繁忙期には、従業員が互いに異なる職種の業務を手伝うことが増え、その際に手伝ってくれた従業員へファーストクラス・カードが渡されます。

このカードには「あなたはファーストクラス」という高い評価の意味が込められており、従業員のモチベーション向上に大きく寄与しています。さらに、このカードは人事評価の参考資料にもなるため、従業員には自らの貢献を積極的に示す動機付けとなっています。この制度は、単に感謝を表すだけでなく、組織全体の称賛文化を醸成し、従業員の積極的な協力と評価につながる好例です。

日本航空株式会社(JAL)の「Thanks card」

日本航空(JAL)の「Thanks card」制度は、称賛文化を醸成するために2006年に導入されました。このカードは、従業員が同僚の行動に対して自由に感謝の気持ちを伝えることができる仕組みです。特に重要なのは、この制度が「やらされ感」を排除し、自発的な参加と口コミによる広がりを基盤としている点です。

Thanks cardの導入により、従業員間の連帯感が強化され、良好なコミュニケーションが確立されました。さらに、この制度は業務の一環として命令されることなく、自然な形で従業員に受け入れられ、組織の活性化に大きく貢献しています。Thanks cardは、従業員の日常的な喜びの声に反映されるほど、社内で広く受け入れられています。

記事まとめ

サンクスカードは、職場での小さな行為や貢献を称賛し、感謝を表すための強力なツールです。日々の業務における同僚や部下の努力を認識し、正式に評価することで、組織全体のモチベーションと連帯感を高めます。このような文化は、従業員の満足度向上に寄与し、生産性と社内のコミュニケーションを促進することが多くの企業で証明されています。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら