ホラクラシーの衝撃!組織改革を変える3つの真のメリット

社会の動向に合わせて様々な組織の形態が提唱されてきました。その中で昨今注目を集めているのが「ホラクラシー型組織」です。

ただ、従来の「ヒエラルキー型組織」や「ティール型組織」との違いについてなど、ややあやふやな理解が多い傾向にあります。本記事ではそもそもの組織形態の考え方や効果的な導入方法についてご紹介します。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

目次[非表示]

▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

そもそもホラクラシーとは?

組織運営における革新的な特徴

ホラクラシーは、従来型のヒエラルキー型組織とは大きく異なる運営スタイルを持っています。

第一に、意思決定プロセスにおいて、上位管理職によるトップダウン型ではなく、現場レベルでのセルフマネジメントを重視します。

各メンバーが自らの役割と責任範囲内で意思決定できるため、スピーディかつ柔軟な対応が可能になります。

第二に、情報共有のあり方も大きく異なります。従来型組織では、情報は階層ごとにフィルタリングされがちでしたが、ホラクラシーでは原則すべての情報が透明化され、メンバー全員が必要な情報にアクセスできる体制が整えられています。

このオープンな情報環境が、組織全体の自己組織化を支えます。

第三に、権限委譲の考え方です。従来のような役職に基づく権限集中ではなく、明確に定義された「ロール(役割)」単位で権限と責任が分配されます。これにより、個々人が裁量を持ち、自律的に行動できる一方で、ロール単位でのガバナンスもしっかりと維持されます。

この三つの革新的な特徴が、ホラクラシーを従来組織とは一線を画す存在にしています。

VUCA時代における組織の在り方

VUCA時代(Volatility=変動性、Uncertainty=不確実性、Complexity=複雑性、Ambiguity=曖昧性)において、従来型の階層的な組織構造では、環境変化へのスピーディな対応が難しくなっています。この点で、ホラクラシーはVUCAの各要素に対して高い親和性を持っています。

まずVolatility(変動性)に対しては、ホラクラシーが持つ「ロール単位の柔軟な役割設定」と「現場主導の意思決定」が効果を発揮します。組織の変化に応じて素早く役割を再定義できるため、市場変動に迅速に適応可能です。

次にUncertainty(不確実性)に対しては、情報の透明性が力を発揮します。ホラクラシーでは、あらゆるメンバーがリアルタイムで情報共有できるため、状況の変化に対して迅速に共通認識を持ち、行動を起こすことができます。

Complexity(複雑性)については、従来の上下関係ではなく、役割間で水平的に連携する仕組みが有効です。問題を多面的に捉え、必要なロール同士が協力しながら柔軟に対応できるため、複雑な課題にも対応力を発揮します。

最後にAmbiguity(曖昧性)への対応では、ホラクラシー独自の「ガバナンスミーティング」や「タクティカルミーティング」が重要です。これらの仕組みを通じて、曖昧な状況でも継続的に課題を明確化し、合意形成を図ることができます。

このように、ホラクラシーは、VUCAの4つの要素それぞれに対して柔軟で強靭な対応力を持ち、これからの時代に適した組織モデルとして注目されています。

Message:事業戦略

商品・サービスを元に「誰に」「何を」「どのように」届けるかの戦略

Motivation:動機形成

事業戦略の実行度を高めるための動機形成方法・組織戦略

Mission:役割設計

組織図の編成及び組織体制や役職や部署ごとの役割設計

Membering:人材開発

目指す組織像に沿った採用や育成の仕組み

Monitoring:管理制度

事業成果と人材成長を促進させるルール設計

「ホラクラシー」はこの中の「Mission:役割設計」に該当するものであり、簡単に言うと組織内での上下関係が無く、フラットな組織設計の事を指します。従来のヒエラルキー型の組織に比べて個々人の裁量権が大きく、それぞれの小グループがお互いに連携する度合いも高まります。

ただし、ここで気を付けることは「上記の5つのMがきちんと連動しているか?」ということです。Missionのみ変更してもその他が変化しなければせっかく会社の成長を見据えた取り組みも効果が薄まり、従業員の反感を買ってしまう可能性があります。

それを防ぐためにもこの後のホラクラシーの内容や導入で気を付けるべきところを抑えて自社での導入を検討しましょう。

ホラクラシー組織とは

ホラクラシー組織とは「自主管理型組織」の一つの形態です。アメリカの靴のネット通販会社で、「Amazonがどうしても欲しかった企業」としてAmazonに買収されたことでも有名なザッポス社が導入したことで、日本でもホラクラシー組織が注目されるようになりました。

ホラクラシー組織は、組織内において役職や階級、上司・部下の上下関係が存在しないフラットな組織であり、細分化された「サークル」と呼ばれるチームが意思決定の権限を持ちます。ホラクラシー組織では、それぞれのメンバーが自分の役割を管理し、責任を持つことが奨励されます。

なお、ホラクラシー憲法というルールがあり、意思決定のプロセスなどはホラクラシー憲法で規定されているため、一定の秩序が保たれます。ホラクラシー組織は従来型の組織よりも効率的に業務を遂行することを目指した組織であり、環境変化にも迅速かつ柔軟に対応できるとされています。

ホラクラシー組織が注目される背景

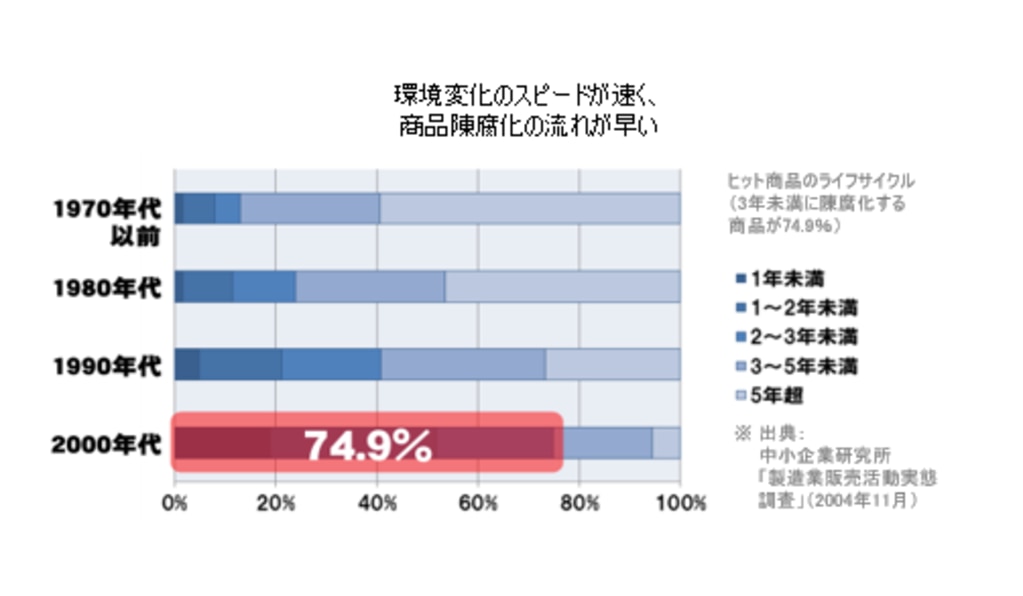

高度経済成長期ではヒット商品を生み出せば、それを拡販し続ける事で企業は成長していました。しかし下図のように3年未満でヒット商品が陳腐化する割合が高まっており、商品のライフサイクルが短くなってきていることが分かっています。

つまり、これまではある種決まったものを効率よく生産する事が重要でしたが、現在は社会の情報や社内のアイデアを柔軟にキャッチする事が重要になってきます。

その中で従来のヒエラルキー型組織で変化の無いままでは、意思決定のプロセスが長く、時間もかかってしまう事が多くなってしまうと問題視されるようになりました。

それに対して階層がなく、決定権が分散しているホラクラシー型の組織だと上手く情報やアイデアを商品・サービスに反映しやすくなると注目を集めています。

ホラクラシーによく付随する言葉との違いを明確にして、その理解を深めていきましょう。

ヒエラルキー組織との違いとは

図:ヒエラルキー組織のイメージ

まず、「ヒエラルキー組織」とは良くイメージする「階層型」の組織です。等級と共に役職・階級があり、各組織に管理職やリーダーが存在します。その管理職が意思決定やマネジメント、人事評価などの権限を持つ構図になっています。

必然的に情報は権限を持つ管理職や上位役職者に集約され、組織内で情報の格差は生まれやすい状態になります。

図:ホラクラシー組織のイメージ

一方で、ホラクラシー組織は階層がなくフラットな組織です。もちろん個々のチーム・グループの中で役割は分担しますが、情報収集や意思決定は特定の人物ではなく個々人やチームの中で実行されます。

チーム内での情報の格差も少なくなり、より情報やアイデアの交換が活発になる事が期待されます。まとめると、ヒエラルキー組織が中央集権型であるのに対してホラクラシー組織は地方分権型のイメージです。

ティール組織との違いとは

また、よくホラクラシー組織と混同されるものがティール組織です。どちらも「事業成果や目的のために柔軟に適応していく」事を目指す際に検討されます。

ホラクラシーはティールの概念の一部であると考えられています。

ティール組織:生命体のように外部要因に対して柔軟に適応する組織づくりそもそもの概念

ホラクラシー組織:フラットな構造にする事で事業成果や組織成長を促す手法

のように、ティール組織はいわゆる「概念」でありその中での具体的な「手法」がホラクラシー組織だとイメージすると良いでしょう。

■ホラクラシーに関する誤解

よくホラクラシーを検討される企業の方から「ホラクラシーにするといわゆる無法地帯のようになりませんか?」というご相談をいただきます。管理者がおらず、情報をオープンにすると組織として成り立たなくなるのではないかという懸念が多くあるようです。

しかし、ホラクラシーは全社として守るべきルール(ホラクラシー憲法)を元に運営されるため、全くの無秩序にはなりません。意思決定を完全に個人に任せずにチームの合意制にしたり、機密情報の取扱いについて全社統一のルールを設けたりと一定の枠組みを作る事ができます。

また、管理者が全くいないというわけでもありません。プロジェクトにオーナーがいるように階級ではなく役割としてファシリテーター(進行・監査役)を設ける場合が多くあります。

後述する導入・運営方法を正しく理解した上で検討していきましょう。

■完全なフラット組織という誤解

ホラクラシーは「完全なフラット組織」と誤解されがちですが、実際には明確な役割と権限の構造が存在します。伝統的な上下階層を排除する一方で、ホラクラシーでは「ロール(役割)」ごとに責任と権限が定義され、それぞれのロールが自律的に機能します。

つまり、人に対する上下関係はなくても、ロール間には明確な機能的な区別があり、それに応じた意思決定権限も割り振られています。

また、ロールは固定されたものではなく、環境や課題に応じて柔軟に変更・再編成が可能です。これにより、伝統的組織にありがちな「役職にしがみつく文化」や「意思決定の遅延」を回避でき、より機動的で透明な組織運営が可能になります。

ホラクラシーの本質は無秩序な自由ではなく、「役割に基づく秩序ある自律性」と言えるでしょう。

■組織規模による適性

ホラクラシーはあらゆる規模の組織に導入できる柔軟性を持っていますが、規模によって導入のポイントは異なります。まず、小規模組織(30人以下)では、全員の顔が見える関係性の中で迅速な試行が可能です。

役割分担も少数精鋭でシンプルに設計できるため、比較的スムーズに導入が進みます。

中規模組織(30〜100人)では、ロールやサークル(役割グループ)間の連携設計が重要になります。明確な目的設定と情報共有の仕組みづくりが成功の鍵となります。

大規模組織(100人以上)では、さらに複雑なサークル構造やガバナンスプロセスが求められ、システム化や専任運営チームの設置も視野に入れる必要があります。

規模が大きくなるほど、移行に伴う抵抗や混乱も生じやすいため、段階的な導入と文化醸成を重視することが求められます。

■移行期の組織マネジメント

ホラクラシー導入には、準備期、試行期、本格導入期、定着期という4つの段階があります。

準備期では、まず経営層やリーダー層がホラクラシーの基本理念と運用方法を理解し、導入目的と期待成果を明確にします。社内説明会やトレーニングを通じて、メンバー全体への認知浸透を図ることも重要です。

試行期では、限定されたチームやプロジェクト単位でホラクラシー運用をテストします。小規模な成功体験を積み重ね、問題点や運用上の課題を抽出します。このフェーズでは柔軟なルール適用とフィードバックサイクルが重要です。

本格導入期では、組織全体にホラクラシーの仕組みを適用します。ロール定義やガバナンスミーティングの運用を本格化し、旧来のヒエラルキー構造から段階的に移行します。同時に、支援チームを設置し、運用サポートを強化します。

定着期では、ロールの見直しやガバナンスルールの最適化を継続的に行い、ホラクラシー文化を組織のDNAに根付かせていきます。この段階では、新しいメンバーへの教育体制も整え、常に柔軟な適応力を保つことが求められます。

ボトルネックの解消

従来型組織では、いくつかの典型的なボトルネックが存在します。まず「決裁待ち」です。上位者の承認を待たなければ動けないため、対応スピードが著しく低下します。次に「部門間調整」です。縦割り組織では部門間の情報共有や合意形成に時間がかかり、迅速な対応が難しくなります。

そして「情報伝達の遅れ」も大きな問題です。階層が多いほど情報がフィルタリングされ、現場の声が経営層に届きにくくなります。ホラクラシーはこれらのボトルネックを、ロールベースの自律的意思決定と情報透明性によって大幅に解消することを目指しています。

環境変化への適応力

市場環境が急速に変化する中、ホラクラシー型組織は高い適応力を発揮します。たとえば、あるITベンチャーでは新規市場への参入を数週間で決定し、即座に専任ロールを設置してスピード展開を実現しました。

また、製造業の一例では、顧客要望に合わせて生産体制を柔軟に変更するため、現場レベルでの判断権限をロールに委譲し、対応リードタイムを半減させました。

さらに、教育業界では、オンライン授業ニーズ急増に対して、運営サークルが即時対応し、新サービスを短期間で立ち上げることに成功しました。このように、変化への迅速な適応を可能にするのがホラクラシーの大きな強みです。

ホラクラシー組織の主なメリット

具体的な導入方法の前に、ホラクラシー組織のメリット・デメリットを元に特性を理解しておきましょう。まずはホラクラシー組織のメリットについて主なものをご紹介します。

■スピーディーな意思決定

冒頭でも触れましたが、従来のヒエラルキー組織では階層ごとに権限が制限されており企業の規模が大きくなればなるほど意思決定に至るまでの過程と時間が長くなります。

ホラクラシー組織では意思決定の権限が各チームやグループ、個人へ委譲されているため目的に即して変更したい事を相対的に柔軟かつスピーディーに決定・変更することが望めます。

■組織の改善がしやすくなる

社内での情報格差が少なくなるため、問題も発見しやすくなります。ある人が問題だと思っていない人でも、別の役割、業務を担っている人から見るとリスクになり得る事は往々にして起こりうるものです。

ホラクラシー組織では情報やリスクを誰かが抱え込みにくい構造になっているため、そのような問題をみんなで解決し、組織全体の改善が効果的に進むことが期待できます。

また、ポストや役職が存在しないため組織内での自浄作用も起こりやすくなります。会社にとっても個人にとっても利益の無い関係性を惰性で続けることなく、適材適所で個人の能力を活かして組織全体の成果に繋げやすい配置にしやすいことは大きなメリットです。

■社員の意欲や主体性の向上

ホラクラシー組織では上から降りてくる指示をこなすのみではなく、比較的自分の意見や考えを実際の業務に反映しやすくなります。そのため、社員自身の貢献感や成長実感が高まりやすく、意欲の向上が起こりやすくなります。

指示待ちではなく、自ら主体的に考えて行動する社員を育成するためにもホラクラシー組織は大きな効果を発揮するでしょう。

ホラクラシー組織の主なデメリット

一方でホラクラシー組織にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

■概念を理解してもらう難しさ

「ホラクラシー」というワードを検索されている皆さんは充分ご存知だとは思いますが、そもそもホラクラシーというもの自体を理解する事は難しいものです。

日本の教育構造や社会構造の至る所に従来のヒエラルキー組織の考え方は浸透しています。そのため、特にこれからホラクラシー組織を目指す企業にとっては従業員にその概念自体を説明し、浸透させる事に大きな労力が発生します。

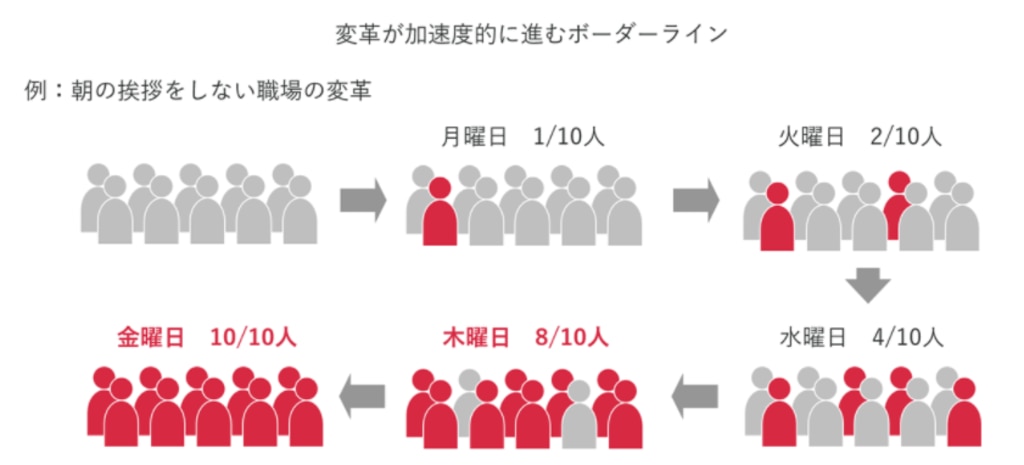

社内の権力構造や特権による阻害要因も多分に発生するものでもあるため、一度で理解・浸透は大変厳しいものがあります。ただし、組織には「臨界点」というものも存在します。

例えば、朝挨拶をしない職場があるとします。誰か1人が挨拶をし出しても中々他の人は挨拶をしません。しかし、2人4人と増え、ある一定の閾値(一般的には40%程度)を超えると一気に組織全体に変化が訪れます。

人間には「同調性バイアス」という、「周りがやっているなら自分もやらないと・・・!」と周囲に同調する傾向があります。これを利用して概念の理解やそのメリットの浸透を着実に目指しましょう。

図:組織における臨界点のイメージ

■リスクの管理

多くの企業が抱える懸念として、リスクの管理のし難さが挙げられます。確かに、先述したホラクラシー憲法のようなルールを設けていたとしても承認プロセスの廃止や縮減により思わぬ情報漏洩やブランド損失に繋がる可能性はあります。

ただし、これはヒエラルキー組織においても起こりうる問題です。「自分くらいはいいだろう」「これくらいは大丈夫だろう」といった1人1人の意識欠如が問題になるケースが多いものです。

昨今多くの企業が整えているコンプライアンスの強化という課題に目を向けるのが良いでしょう。

■業務のムリ・ムダ・ムラの発生

ホラクラシー組織は、ヒエラルキー組織に比べて業務を個々人に権限と共に委譲する傾向が強くなります。その結果、個々人の業務の進捗状況が見えにくい状態になりやすくもなります。

放置したままでは、「自分1人で何とかしなければ・・・」「この資料他のプロジェクトでもう作っていたのか・・・」「こういうノウハウ知らなかった・・・」というような業務の中でのムリ・ムダ・ムラが発生してしまい、組織全体での成果も低減してしまう可能性があります。

ホラクラシー組織の元々の強みである「横同士の連携のしやすさ」を損なわないように「ノウハウの蓄積場所の一元化」や「成功事例の共有会」のように知識・ノウハウの集約と展開を行える仕組みづくりを進めると良いでしょう。

ホラクラシー組織が向いている企業とは

ここまでホラクラシー組織の概要やメリット・デメリットをご紹介してきましたが、どんな企業もホラクラシー組織に向いているわけではありません。

チーム・個人の主体性が重要なため、そういった風土が築かれているかどうかがまず大切です。土台である相互の信頼関係が強くあるか、チームワークをお互いに取りに行く姿勢があるかどうかなどを必ず検討するようにしましょう。

また事業特性としては、オペレーションを重視してそれが事業成果に大きくヒットする企業はヒエラルキー組織の方がむしろ効果的です。

コンテンツを生み出し、短サイクルでアイデアを商品・サービス化する事が求められている企業についてはホラクラシー組織のように情報の流入や多様性の発揮が活発化する組織形態が向いていると言えるでしょう。

ホラクラシー組織の導入・運営方法

では、ここから具体的なホラクラシー組織の導入・運営方法についてご紹介していきます。先述したように、ホラクラシー組織にも共通のルール(ホラクラシー憲法)が必要です。以下の流れを参考にしてホラクラシー憲法として制定しつつ、円滑な運営を行えるように現場で反映しましょう。

■「役割の決め方」を決める

冒頭でお伝えした「組織を捉える5つのM」を思い出してください。今回ホラクラシー組織にする際には「Mission」に主にテコ入れすることになります。

そのため、まずは「役割設計=役割の決め方」を決めましょう。どのような場合にどのような意思決定プロセスで役割を決定し、権限を付与するかを考えましょう。ある程度現状の組織の中で今後の事業・組織の目指す方向性から考えて必要か不必要かを判断するのもひとつの方法です。

■「グループの決め方」を決める

役割を決定した次は、1つ以上のグループでどのような役割を入れ込んでいくべきかを検討しましょう。目安として初期のホラクラシー組織には、「リードリンク」「ファシリテーター」「セクレタリー」が必要であると考えられているのでご参考にしてください。

・リードリンク:グループの目的・目標管理を行う

グループの目指す目的に責任を持ち、その達成に向けた戦略の立案や指標の設定を行います。メンバーのアサインや経営資源の分配を行う立場ですが、あくまで役割であるため絶対的な権限を持つわけではありません。

・ファシリテーター:グループをルールに沿って導く

ホラクラシー憲法に則って、グループの行動がそこから外れていないかをチェックして導く役割です。会議やイベントでの企画・進行を行っていきます。

・セクレタリー:定められた決定事項を記録する

グループ内での情報蓄積や履歴の共有を円滑に行うために第三者的に記録を取り、グループに共有する役割です。会議の議事録であったり、決定事項の記録を行います。

これらに加えて、採用・育成の担当や財務担当など定めた役割の決め方に沿って必要に応じて役割を増やしていきましょう。

■「管理方法」を決める

では5つのMのMissionの右にあるMonitoringに目を移してください。これまで役割設計について決定してきたので、その役割が果たされているかをどのように測るかを決めましょう。

ここで重要なのは、「指標」「管理帳票」「会議体」を決定することです。

・指標:グループの目的や各役割から考えたKGI、KPIを定める

・管理帳票:定めた指標の予実を視える化する帳票を作る

・会議体:指標の予実や行動を軌道修正する会議を設定する

といったように必要に応じて指標~会議体まで設定しましょう。ここでのポイントは「指標を複雑にし過ぎない」ということです。現組織からホラクラシーを導入される場合にはこれをきっかけに「本当に必要な指標なのか?」といった議論を行えると良いでしょう。

■「採用基準・育成体系」を決める

次に左側のMemberingです。各グループで現在従業員が役割を担えているかを確認すると共に、今後必要になる役割を議論した上で必要な人材の採用基準や育成体系を決めましょう。

実際にグループの中で話し合い、人材の配置転換や必要な人材の要件定義を行ってエージェントも必要に応じて活用すると良いでしょう。

ホラクラシー組織を導入するリスクと注意点

ここまでホラクラシー組織の導入方法をご紹介してきましたが、導入の際に気を付ける点があります。それはホラクラシー組織が組織の課題を全て解決するものではないということです。

ホラクラシー組織は多くのメリットを享受できる可能性があります。一方で、特にヒエラルキー組織から移行する場合にはホラクラシー組織にする事が先行して組織自体が崩壊する可能性もあります。

下図のように組織の成長ステップとして「信頼の上司」→「結節点(組織内のコミュニケーションを円滑にする存在)の創出」→「自立した個の発生」があります。

図:組織の成長ステップ

この中で特にベースとなる「信頼関係」がないままホラクラシー組織という形だけ導入するとデメリットでご紹介したような様々な問題が生じてしまいます。

昨今ではエンゲージメントといった言葉でこの信頼度合いや、自立した個の割合を測る事ができるためしっかり肌感覚と共にデータを元に自組織の移行タイミングを検討しましょう。

【参考資料のご紹介】

エンゲージメントを測るモチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる!資料はこちら

しっかりと自社の状態を把握した上で、「円滑に導入できそうな小さなチーム単位から導入する」事や「セルフマネジメントの高い構成員を集める」事といった小さな導入から始めてみると良いでしょう。

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

ホラクラシーを採用している企業事例

最後に、実際にホラクラシーを導入している企業事例をご紹介します。

■ザッポス社

米国で靴のECサイトを運営しており、Amazonに高額で買収されたことでも有名になったザッポス社はホラクラシーの開拓者でもあります。

元々はヒエラルキー組織で運営していましたが、次第に個々の意見が反映されにくい・意見が出にくい状態や、社内での承認を求める行動が増加してしまいました。そこでその後の発展を考えた時にホラクラシー組織の導入を決定しました。

導入当初は既存社員から多くの反発にあったそうです。しかし、元々大切にしていたポリシー(コア・バリュー)と重要な指標の視える化をポイントとして、部分的な導入から全社的な導入へと発展し、役職ではなく役割に全て置き換えるまでに至りました。

結果として良い文化は壊さずに各役割も適切なリクエストをし合い順調に成長していきました。「Amazonが唯一恐れた企業」という裏にはホラクラシー組織を粘り強く活用した背景があるようです。

■株式会社UPDATA(旧ダイヤモンドメディア株式会社)

不動産の企画開発、売買、仲介・コンサルティング、管理を行ってるUPDATA社は日本でのホラクラシー組織導入の先陣を切った企業です。

財務状況や各人の役割・給与もオープンにされて「給与会議のガイドライン」に沿った話し合いを経て各人の給与を更新する制度も導入しています。勤続年数や給与関係なく意見を言い合う事でグループ・会社全体の成長が促進されています。

組織変革のことならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションは、導入実績12,560社、509万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました。

・業績が上がらず、組織にまとまりもない

・いい人材の採用や育成が進まない

・給与や待遇への不満が挙がっている

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら

記事まとめ

近年注目されているホラクラシーについてご紹介しましたが、決して「ヒエラルキーだから悪い」というわけではありません。

どちらにもメリット・デメリットや注意点はあります。自社の特性や現状・目指す方向性から考えてご紹介した組織を捉えるフレームと共にどのように導入や参考にすれば効果的かを検討しましょう。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら