2030年問題とは?企業や業界への影響、取るべき対策を徹底解説

2030年問題は、日本の人口構造が大きく変化する中で、社会や企業に深刻な影響を与える問題です。

高齢者人口の急増と労働力人口の減少が同時に進行し、医療・介護の需要増加や労働市場の逼迫、社会保障制度の負担増大などが懸念されています。企業にとっては、これらの課題に早期に対応するための戦略が求められています。

目次[非表示]

2030年問題とは

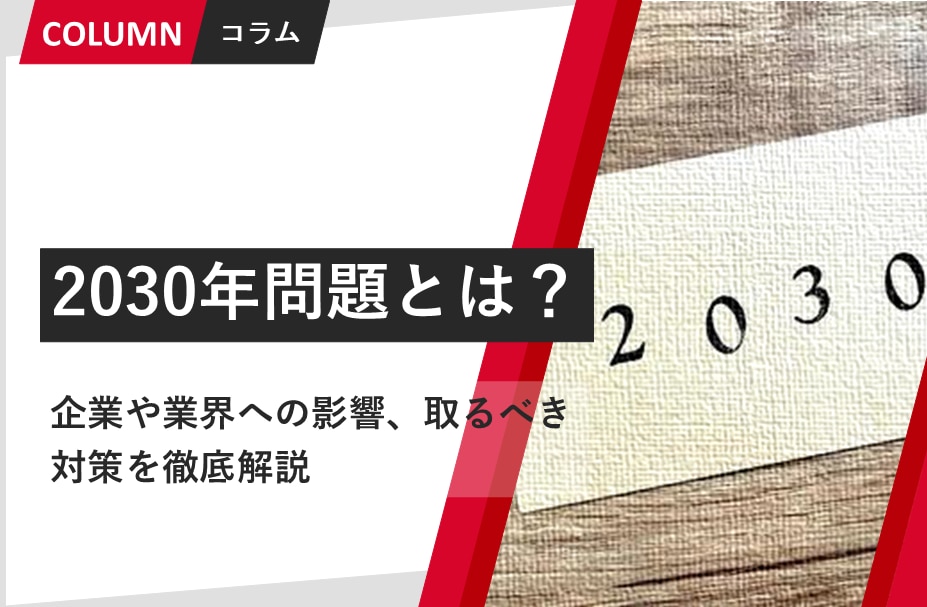

2030年問題とは、2030年頃に日本の総人口に占める高齢者の割合が30%を超えることで生じる社会的課題の総称です。この高齢化により、労働力不足、医療・介護費の増大、社会保障制度の負担増加など、多岐にわたる問題が懸念されています。

例えば、労働力不足は企業の生産性低下や人材獲得競争の激化を引き起こし、経済全体に影響を及ぼす可能性があります。

以下に、内閣府が公表した将来推計人口のデータを基に、人口構造の変化を示す図を掲載します。

この図からもわかるように、今後ますます高齢者の割合が増加し、少子高齢化が進行することが予測されています。これらの課題に対処するためには、企業や社会全体での早急な対策が求められます。

▼関連リンク

高齢化の状況

2030年問題が企業に与える影響とは

2030年問題は、企業にどのような影響を与えるのでしょうか。ここでは、2030年問題が与える企業への影響について詳しく解説します。

深刻な労働人材不足

2030年問題の核心の一つが、労働人材の深刻な不足です。総人口の減少に加えて高齢化が進み、生産年齢人口(15~64歳)は急速に減少しています。

内閣府の推計によれば、2020年には約7,400万人いた生産年齢人口が、2030年には約6,800万人まで減少すると見込まれています。この流れは特に中小企業や地方の事業者にとって深刻で、人手不足が恒常化する恐れがあります。

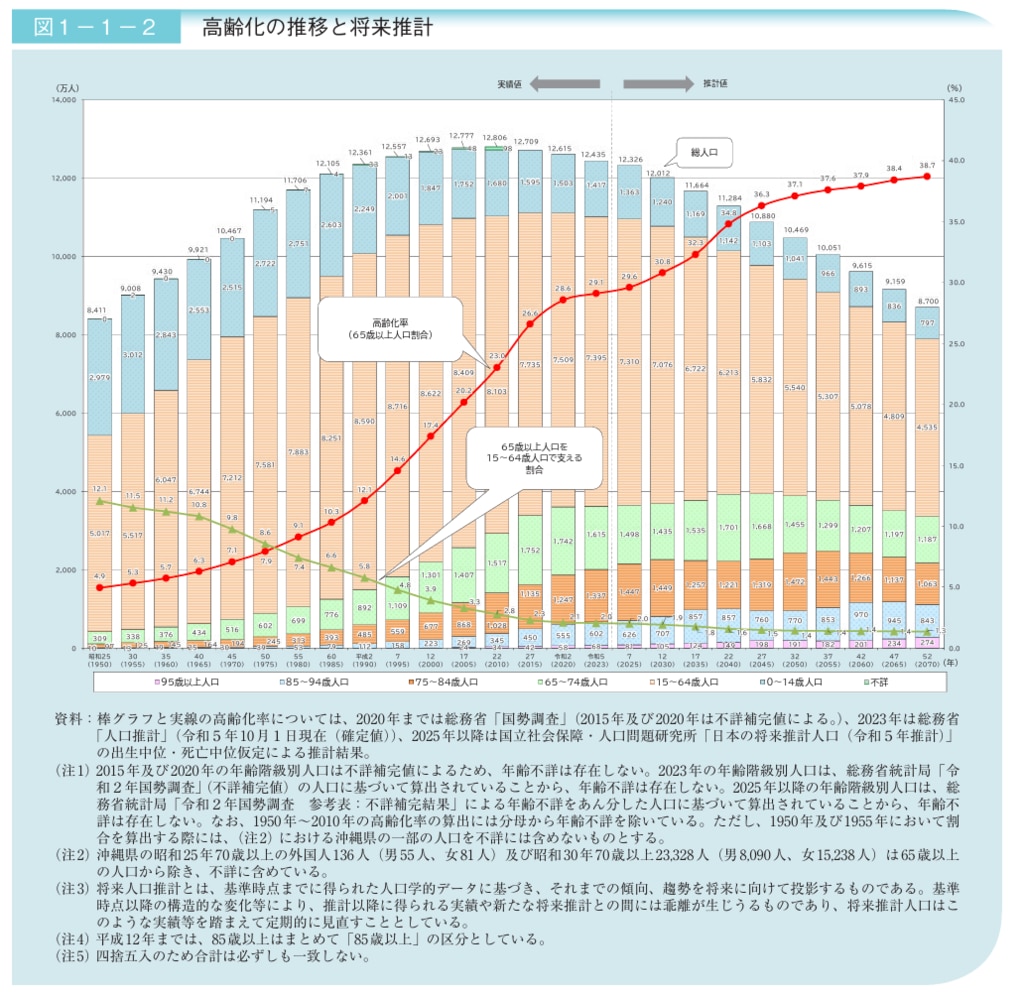

これにより、企業の通常業務の維持が難しくなるだけでなく、新規事業の立ち上げやイノベーションにも大きな支障が出てきます。特に製造業や介護、運輸、建設など人手依存の高い業種では、すでに業務を回すのが困難な状況が広がっており、今後さらに状況が悪化することが懸念されます。

人材獲得競争の激化

労働人口の減少により、企業間での人材獲得競争が一段と激しさを増すと予想されます。

これまでは大企業に集中していた優秀な人材が、働き方の多様化やライフスタイルの変化によって中小企業にも流れる可能性がある一方で、待遇や福利厚生、働きやすさなどの面で差がある企業は採用活動において苦戦を強いられることになります。

また、採用だけでなく、既存社員の離職防止・定着率の向上も重視されるようになり、リスキリング(学び直し)やキャリアパス支援などの人材開発が急務となります。

人材不足による業績の悪化

出典:人手不足倒産の動向調査(2024年)|株式会社 帝国データバンク[TDB]

人材不足が長期化・深刻化すると、企業の業績にも直接的な悪影響が出ます。まず考えられるのは、業務量に対して人手が足りないことによる納期遅延やサービス品質の低下です。これが顧客離れを引き起こし、売上の減少につながります。

また、社員一人あたりの負担が増すことで、労働生産性が低下し、過労による離職や健康問題も増加。これにより、採用・育成コストがかさみ、経営効率も悪化します。さらに、人的リソース不足は新しい挑戦やイノベーションを避ける要因ともなり、企業の成長戦略にブレーキをかけることになります。

国際競争力の低下

人材不足や業績悪化は、ひいては企業の国際競争力の低下にもつながります。グローバル市場においては、スピードと柔軟性が勝負の鍵となりますが、日本企業が労働力不足によって変化への対応力を欠けば、海外企業に市場を奪われかねません。

特にITや先端技術、スタートアップ領域では、人材の質と量が国際競争の鍵を握っており、日本がこの分野で後れを取れば、経済全体の地位低下にも直結します。

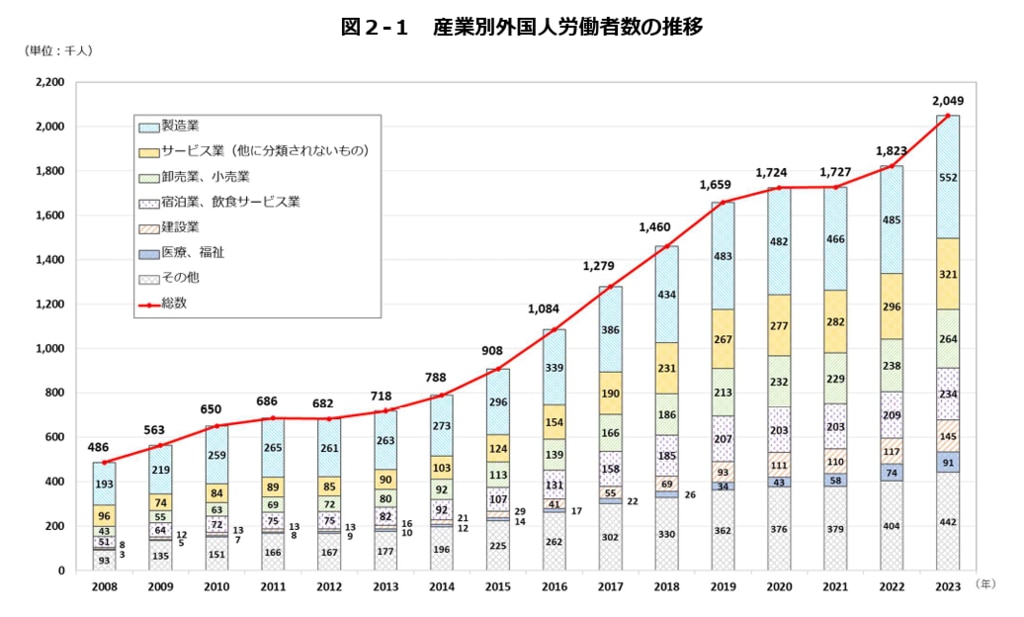

外国人労働者との摩擦

出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】 (令和5年 10 月末時点)

労働力不足を補うために外国人労働者を積極的に受け入れる動きが広がっていますが、それに伴い職場や地域社会での摩擦も増える可能性があります。文化・言語の違いや、待遇格差、労働条件のトラブルなどが主な要因です。

特に技能実習制度に関しては、過去に過酷な労働や人権侵害が問題視された事例もあり、改善が急務です。企業側も多様性を受け入れるマネジメント力や、コミュニケーション環境の整備が求められます。

2030年問題で特に影響を受ける業界

医療・介護業界

2030年には高齢者人口がピークに達し、医療・介護サービスの需要は過去最大になります。一方で、医師・看護師・介護士などの人材は深刻に不足し、サービスの質や提供体制の維持が困難になります。

特に地方では医療機関の統廃合が進み、地域間の医療格差が拡大する恐れがあります。介護離職の増加や現場の過重労働も課題となり、テクノロジーの導入や外国人材の活用が不可欠です。

▼関連リンク

2019 年度 勤務医不足と医師の働き方に関するアンケート調査 報告書

物流業界

高齢化と人口減少により、トラック運転手や倉庫作業員などの人材が大幅に不足する見通しです。ネット通販の拡大により物流需要は増え続けているにもかかわらず、供給能力が追いつかず「物流クライシス」が加速する恐れがあります。

2024年の「物流の2024年問題」に続き、2030年にはさらなる労働力不足が深刻化し、配送遅延や運賃上昇、サービス縮小が懸念されます。

▼関連リンク

トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン

IT業界

IT業界ではデジタル化の進展に伴い、エンジニアやセキュリティ人材への需要が高まる一方で、2030年には最大79万人の人材不足が予測されています(経産省調べ)。

特に中小企業では人材確保が困難となり、DX(デジタルトランスフォーメーション)の実現が遅れる恐れがあります。グローバル競争が激化する中、教育改革や外国人IT人材の受け入れ体制強化が急務です。

▼関連リンク

IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果

建設業界

建設業界ではすでに従業員の高齢化が進んでおり、2030年には約3割が60歳以上になるとされています。人材不足は公共インフラの維持や災害復旧の遅れを招き、国土強靭化計画にも影響を与えかねません。

また、技能継承の難しさも問題で、若手が定着しにくい業界構造の改革が求められています。ロボティクスやICT施工などの技術革新による省人化が鍵となります。

▼関連リンク

4. 建設労働 | 建設業の現状 | 日本建設業連合会

観光業界

観光業は労働集約型産業であり、高齢化と人口減少によって宿泊・飲食・交通などのサービス提供に支障が出る可能性があります。特に地方の観光地では、担い手不足により観光資源の活用が困難となり、地域活性化の足かせになるおそれがあります。

また、インバウンド需要の回復が期待される中で、多言語対応やサービスの質を維持するための人材確保が急務です。

航空業界

航空業界はパイロットや整備士、空港スタッフなど専門性の高い人材に支えられていますが、2030年に向けてこれらの職種で人材不足が深刻化する見通しです。特に地方空港やLCCではコスト削減との両立が難しく、便数削減やサービス縮小が進む可能性もあります。

また、国際線の競争激化に対応するには、高い語学力やホスピタリティを持つ人材の確保と育成が重要となります。

▼関連リンク

航空分野における新たな外国人材の受入れについて

2030年問題に向けて企業が取り組むべきこと

2030年問題に向けて企業は、労働力不足や高齢化による影響を軽減するために、さまざまな取り組みを強化する必要があります。これから解説する5つの主要な施策を通じて、企業は持続可能な成長を目指すことが求められます。

働き方改革

働き方改革は、企業が直面する労働力不足に対応するために不可欠な施策です。2030年に向けて、企業は柔軟な働き方を導入し、働き手が長期的に働きやすい環境を整えることが求められます。

特に、フレックスタイム制度やテレワークの普及、時短勤務制度など、多様な勤務形態を提供することで、育児や介護といった生活の変化にも柔軟に対応できる人材を確保することが重要です。

また、長時間労働の是正や休暇の取りやすさを改善することで、労働環境の質を向上させ、社員の健康管理やストレス軽減にも繋がります。

リスキリング

リスキリング(再教育)は、労働市場の変化に対応するために企業が積極的に取り組むべき重要な施策です。テクノロジーの進化や産業構造の変化により、従来のスキルだけでは企業の競争力を維持することが難しくなります。

特に、AIやロボティクス、デジタル技術が発展する中で、既存の労働者に対して新たなスキルを提供するリスキリングは、企業の未来を担う重要な要素です。

企業は、社内研修や外部の専門機関との提携を通じて、社員が市場価値の高いスキルを身につけられるよう支援する必要があります。

▼関連リンク

大ミスマッチ時代を乗り超える人材戦略 第2回 人材需給の定量試算:技術シナリオ分析が示す職の大ミスマッチ時代2030年の人材マッピング

シニア人材の活用

シニア人材の活用は、2030年問題における労働力不足に対応するために重要な施策となります。日本では高齢化が進んでおり、定年退職後も働きたいというシニア世代の意欲は高まっています。

しかし、シニア人材が職場で活躍できる環境を整えるためには、年齢に応じた働き方の工夫が求められます。企業は、シニア社員に対して柔軟な勤務時間や短時間勤務制度を導入することで、仕事と生活の両立を支援する必要があります。

▼関連リンク

2050年までの経済社会の 構造変化と政策課題について

デジタル化・DX化

デジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)は、2030年問題に対応するために企業が進めるべき最も重要な施策の一つです。労働力不足が深刻化する中、業務の効率化や生産性向上のためには、テクノロジーの活用が不可欠です。

AIやロボティクス、IoT、クラウド技術などを活用して、業務の自動化や効率化を進めることが、企業の競争力を維持するための重要な手段となります。

▼関連リンク

DXとは?IT化との違いやメリット、事例について簡単に解説

外国人労働者の受け入れ

外国人労働者の受け入れは、2030年問題における労働力不足を解消するための有効な手段です。少子化が進む日本においては、外国人労働者の活用が避けて通れない課題となります。企業は、外国人労働者を積極的に受け入れるために、労働環境の整備や文化的な対応を強化する必要があります。

具体的には、外国語対応のマニュアル作成や研修プログラムの充実、福利厚生の改善が求められます。また、外国人労働者が働きやすい環境を作るためには、企業文化や労働慣習の見直しも必要です。

▼関連リンク

外国人労働者を受け入れるメリット・デメリットは?採用時の注意点や具体的な手続き

2030年問題と関連する問題

2030年問題に関連する問題として、以下のように2025年問題、2040年問題、2050年問題が存在します。これらの問題は日本の少子高齢化に伴う社会的課題として、企業や社会全体に大きな影響を与えると予測されています。それぞれについて解説します。

2025年問題

2025年問題は、団塊の世代(1947~1949年生まれ)が75歳以上となり、医療や介護、年金など社会保障の負担が急激に増加する問題です。この年齢層の高齢者が医療・介護の主要な需要者となり、サービスの質と供給が追いつかなくなることが懸念されています。

また、労働市場にも影響を及ぼし、高齢者の働き手が減少することで、経済成長への影響も避けられません。社会保障制度の持続可能性を確保するために、早急な対応が求められます。

2040年問題

2040年問題は、人口減少と少子化が進み、特に若年層の労働人口が著しく減少する問題です。この年、子どもを育てる世代の人数が大幅に減少し、次世代の教育や労働力の確保が難しくなります。これにより、企業の人手不足や経済的な競争力低下が予測され、労働市場の構造改革が急務となります。

また、地方では過疎化が進行し、地域経済の衰退が加速する可能性が高いです。政策として、教育改革や労働力の多様化が鍵を握ります。

2050年問題

2050年問題は、さらに進行した高齢化社会によって、労働力人口が極端に減少し、社会保障システムが崩壊する可能性がある問題です。この時期には、団塊の世代の大部分が亡くなり、若年層の人口がさらに減少します。高齢者一人当たりの年金や医療費の負担が増加し、財政が圧迫されるため、社会保障制度の見直しが避けられません。

また、働き手不足が深刻化することで、企業の競争力が低下し、経済成長が鈍化するリスクがあります。

組織変革のことならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションは、導入実績8,740社、237万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました

・人材が集まらず、現場が回らない

・採用しても定着せず、育たない

・多様化に対応したマネジメント体制が整っていない

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料

「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら

まとめ

2030年問題は、労働力不足や社会保障の圧迫といった大きな課題を引き起こすと予測されています。企業は働き方改革やデジタル化、リスキリングの推進など、多岐にわたる対応策を講じなければなりません。社会全体でこの問題に取り組むことが、持続可能な未来を築くための鍵となります。