エンゲージメント経営とは?メリットや成功事例、実践する方法をわかりやすく解説

昨今、多くの企業でエンゲージメント経営を導入する取組みが進んでいます。企業と従業員がともに成長するために有効な考え方ですが、エンゲージメント経営とはどのようなものなのでしょうか。エンゲージメント経営の概念や効果、取組みのポイントをご紹介します。

▼従業員エンゲージメント向上が企業経営にもたらす効果をデータでさらに詳しく解説!

目次[非表示]

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼【従業員エンゲージメント】と【従業員満足度】の違いがわかる!資料はこちら

エンゲージメント経営とは?

エンゲージメント経営とは、従業員一人ひとりが会社のビジョンや価値観に共感し、自発的に貢献したいと思えるような関係性を築く経営手法です。

従業員が「やらされ感」ではなく、「自分ごと」として働く状態を目指し、組織の生産性と持続的成長を実現することが目的です。

従来の指示命令型のマネジメントでは限界があるとされる中、従業員の内発的動機を引き出すエンゲージメント経営に注目が集まっています。

近年では、人材の流動性や働き方の多様化が進み、優秀な人材の定着やパフォーマンスの最大化が企業の喫緊の課題となっています。こうした背景から、単なる報酬や制度に頼るのではなく、日々の対話や承認、信頼関係の醸成を通じて従業員の「働きがい」を高める経営姿勢が求められています。

①理念:Philosophyの魅力

②仕事:Professionの魅力

③人材:Peopleの魅力

④特権:Privilegeの魅力

■ 従業員エンゲージメントとは

「エンゲージメント=engagement」とは、TPOに応じて様々な意味に使い分けられる言葉ですが、基本的には「深い関わり合いや関係性」を意味する言葉です。企業活動で使う「エンゲージメント」という言葉は、主に「対顧客」と「対従業員」との2つの意味を持っています。

人事領域で使う「従業員エンゲージメント」は、従業員の愛社精神や企業に対する愛着を表します。従業員と企業が一体となってお互いに成長し合い絆を深める関係をイメージするとよいでしょう。

■従業員エンゲージメントと従業員満足度の違い

「従業員エンゲージメント」と似た言葉に、「ロイヤルティ」と「従業員満足度」があります。

- ロイヤルティ(Loyalty):忠誠心という意味。従業員の企業に対する忠実度を指す

- 従業員満足度:従業員が待遇や環境、報酬に対してどれだけ満足しているかを示す

エンゲージメントとの大きな違いは、その「結びつきの方向性」です。ロイヤルティは、従業員が企業や組織に対して忠誠心を持って行動するという上下の関係性にあります。従業員満足度は、処遇や環境に対する評価であり、企業側の取り組みに応じて満足度が変わります。

これらに対し、エンゲージメントは、企業と従業員が双方向の関与によって結びつきを強めていく点が大きく異なっています。(出典:日本の人事部「エンゲージメントとは」)

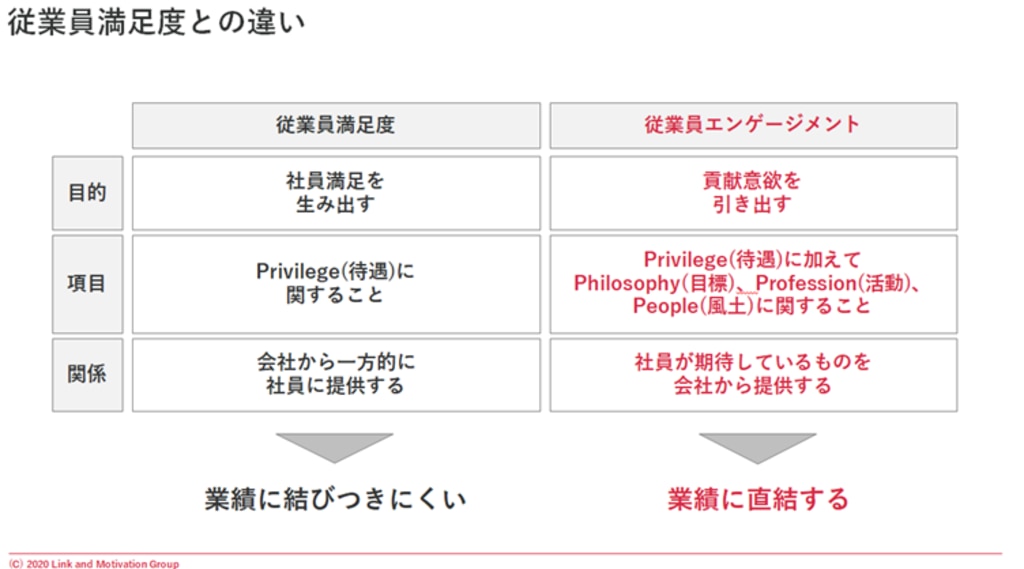

また上記に加えて下記の図の通り「従業員満足」は社員満足を生み出すことが目的となっているため、満足度が高いからといって、企業業績が必ずしも伸びるわけではありません。

一方で「従業員エンゲージメント」は、従業員の企業に対する貢献意欲を引き出すことが目的であり、相互作用によって企業の業績向上に影響を与えるものでなければなりません。

しかし、従業員が期待するものは、納得感のある給与や最先端の設備などという「Privilege(待遇の魅力)」もあれば、商品サービスや仕事のやりがいなどの「Profession(活動の魅力)」、経営陣の魅力や風通しの良い風土などの「People(組織の魅力)」もあれば、明確な企業理念やブランドなどの「Philosophy(目標の魅力)」など、多種多様な時代です。

企業はその多様な従業員の期待を把握しながら応えつつ、企業への貢献意欲を引き出していくという一方通行の満足度提供とは比較にならないくらい難しいのが、この「従業員エンゲージメント」なのです。※下図参照※

エンゲージメント経営が注目される背景

■労働市場、商品市場、資本市場の変化

これらのように、企業は、商品市場においては「顧客」から、また労働市場においては「従業員」からという2つの市場から選ばれなければいけないと言われています。これは日本の産業が製造業からサービス業中心の産業に変化したことにより発生しているものです。

現在、日本全体のGDPの75パーセントを、第三次産業つまりはサービス業が占めていますが、これが意味することは商品の「ソフト化」です。製造業が中心だった第二次産業に必要とされたのは設備投資で、そのためには金融機関や株主・投資家から選ばれ資金を得なければなりませんでした。

しかし、第三次産業の商品のほとんどがソフトのため、人材さえいれば様々なサービスが提供できる。つまり、商品市場で事業を成功させ、顧客から選ばれる存在になるためには、労働市場で従業員から選ばれる必要があります。

しかし、その労働市場においても変化が起きています。「終身雇用」「年功序列」が当たり前の時代から、一度採用した後も企業は優秀な人材をリテンションし続けなければすぐに会社を辞めてしまう。

これらの環境変化に合わせて、各社毎の人事戦略が必要になってきており、労働市場で従業員から選ばれる企業をつくることは、重要度も難易度も上がっているのです。

また、昨今、多くの企業では「働き方改革」によって、「長時間労働の是正」が進んでいます。しかし、単なる「長時間労働の是正」だけでは、競争力の低下を招きかねません。

「働き方改革」の真の目的は、企業の「労働生産性の向上」のはずです。私たちはこの「労働生産性の向上」は、従業員エンゲージメントの向上によって実現させることができると考えています。

そのような時代の変遷に加え、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多数の企業がリモートワークを導入。

上司や部下、社員同士のリアルな場でのコミュニケーション機会が減ったことにより、プロセスよりも「成果重視」が一層進み、「一人の人間として気にかけてくれいているのか」「この仕事を通じて本当に成長できているのか」というように、今までは抱かなかった不安を助長させてしまうこともあります。

そのため、現在の新しい働き方においては、より「エンゲージメント」を高めていく事が必須課題となっているのです。

エンゲージメント経営をするメリット

エンゲージメント経営を実施することで、具体的にはどのようなメリットが得られるのでしょうか?

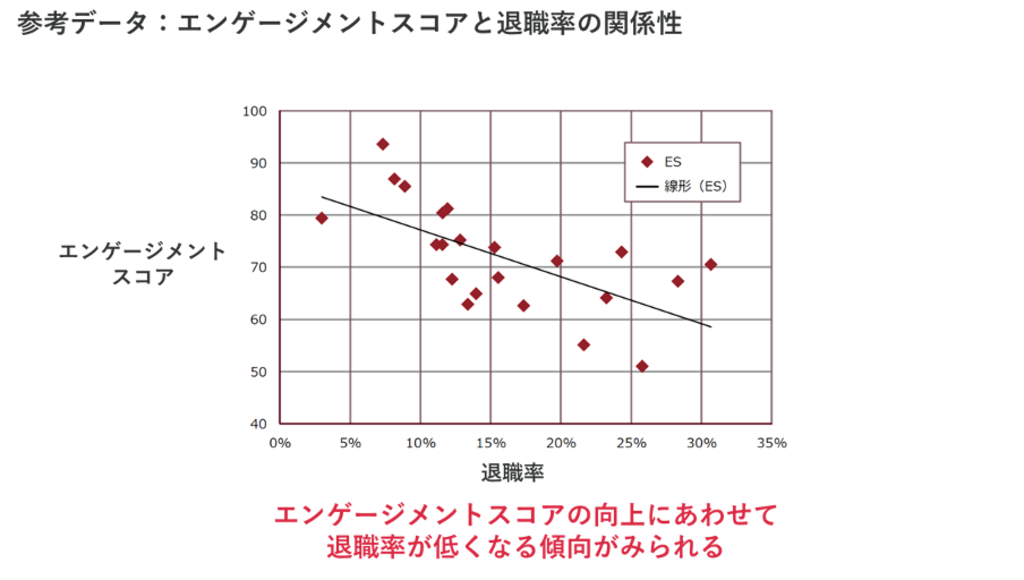

■従業員エンゲージメント 業績と、離職率低下の相関性について

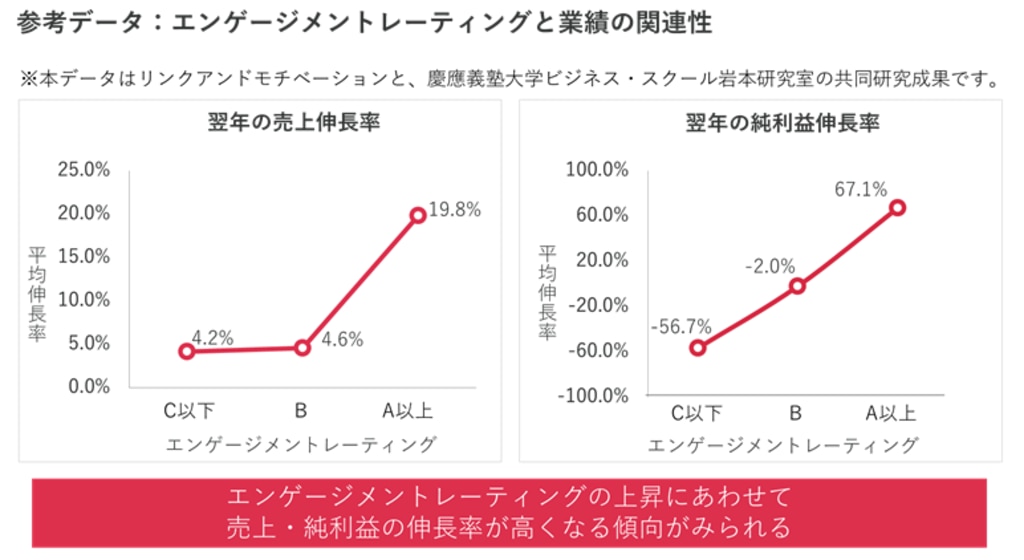

下記の図の通り、株式会社リンクアンドモチベーションと、慶應義塾大学ビジネス・スクール岩本研究室の共同研究により、企業と従業員のエンゲージメントを測る指数、エンゲージメントスコアを基にした格付けランクである「エンゲージメント・レーティング」の上昇に合わせて、売上・純利益の伸長率が高くなる傾向が見られています。

(出典:株式会社リンクアンドモチベーション「慶應義塾大学との研究結果を公開~エンゲージメントスコアの向上は営業利益率・労働生産性にプラスの影響~」)

このように「収入や利益」へのリターンのみならず、「従業員の退職率」においてもエンゲージメントスコアの向上にあわせて、退職率が低くなる傾向がみられることが分かりました。

(出典:株式会社リンクアンドモチベーション「「エンゲージメントと退職率の関係」に関する研究結果を公開」)

また会社と従業員の関係性や、上司と部下の関係性が向上し、信頼関係が担保されていると、コミュニケーションが活発になり、お互いに何を思っているのか、どう感じているのかについて伝え合うハードルが下がります。

そうすると業務連携が円滑になり何か問題が起こりそうな際に防止策をすぐに打つことも可能になります。

よって仕事の出戻りが少なくなり、業務効率化や生産性の向上につながるのみならず、離職率の抑制につながるのです。

また組織の状態が良くなることによって、業務の質を高めようと仕事を工夫する社員が増え、アウトプットのクオリティも自ずと上がってくるので、顧客満足度も高まる例もあります。

すると商品のリピート率向上に繋がり、長期的に業績の向上に繋がり、経営陣が打ち出す戦略に対して、分かりやすく結果が反映されるため、戦略の実行度も高まる、という流れで良い循環を生み出していけるのです。

エンゲージメント経営の流れ

以下4つのステップを繰り返していくことが「エンゲージメント経営」の流れになります。

ステップ①と④を「診断」フェーズ、ステップ②と③を「変革」フェーズと呼び、この一連のステップを半年~数年かけて行うことが「エンゲージメント経営」の全体像です。

ステップ①:「組織診断」組織の現在の状態を診断する

会社と社員のエンゲージメントを高めるための第一歩は、現在の組織状態を正確に把握することです。

多くの会社が自社のサービスを売るために、「顧客は何を求めているのか」「顧客ニーズがどう変化しているのか」というマーケティング調査を行いますが、エンゲージメント向上においても、会社の顧客を社員と捉え、社員が求めていることを把握することが求められます。

組織診断において最も一般的なのは、記名式・無記名式のアンケートですが、より詳細に現状を把握したい場合は、回答者本人へのインタビューや、複数名にまとめて話を聞くグループインタビューを行う場合もあります。

「エンゲージメント経営」においては、「期待度」と「満足度」の把握をすることがポイントです。人がなにかに対して「満足」を得られるか否かは、その事柄に対してどれくらいの「期待」を抱いているかによって変化します。

例えどんなに福利厚生を手厚く提供し、これ異常ないほどの豊かな生活を保証したとしても、それを求めていない社員にとっては満足度にはそれほど関係がないのです。

社員が会社に対して抱いている「期待度」と「満足度」のギャップにこそ注力すべき課題が隠れています。

ステップ②:「緊急課題対応」エンゲージメントを高める上での阻害要因を除去する

ステップ①で得たデータをもとに組織状態を分析し、エンゲージメントを向上する上で対応すべき「緊急課題」をあぶり出します。

基本的には社員の抱く「期待度」と「満足度」のギャップが大きいほど緊急性が高いと言えるため、優先的に対処する必要があります。

まずはエンゲージメント向上を阻害している阻害要因を取り除くことで、足場がためをしていきます。

ステップ③:「将来課題対応」エンゲージメント向上に向けて変革を図る

ステップ②で土台作りであった「緊急課題対応」のあとに、会社の理想の姿に向けて組織を変革していく「将来課題対応」を行っていきます。

まずは「どんな軸で会社を束ねていくのか」「どのような会社像を目指すのか」「社員と会社の関係をどのようなものにするのか」を考えることで、目指す姿に向けて特に注力すべきポイントを洗い出していきます。

このとき、先程紹介した「4Pの魅力」である「理念の魅力」「仕事の魅力」「人材の魅力」「特権の魅力」のいずれの軸で束ねることが理想の姿に向けて必要なのかを決め、変革施策を実行していきます。

ステップ④:「効果測定・再診断」目的が実行されたか否か、再度組織の状態を測定する

ステップ②③を通して、問題が解決され、目指す姿に近づくことができたのかどうかを、再度組織診断を行うことで効果測定します。

この再診断を通して、改めて「期待度」「満足度」を把握し、そのギャップから新たな「緊急課題」や「将来課題」を策定し、対策をしていくという、診断と改善のサイクルを回していきます。

【参考資料のご紹介】

診断から変革までワンストップで対応!【モチベーションクラウド】の詳細はこちら

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

エンゲージメント経営を実践する方法

①HR(ヒューマンリソース):一人ひとりの社員そのもの

<自立した個の強化のポイント>

・アイカンパニー意識

・自責スタンスの醸成

・ポータブルスキルの強化

②COMMUNICATION:個人をつないでいるもの

<結節点強化のポイント>

・「結節点」の明確化

・マネジメントの4つの機能の役割理解

・定期モニタリング

③RULE:各種制度や機能分担のあり方

<ルールの持つ宿命的な性質>

・不透明性

・ルールの非効率性

・ルールの硬直性

エンゲージメント経営を導入する際のポイント

エンゲージメント経営を導入するには、単に制度を整えるだけでは不十分です。

持続的に成果を出すためには、組織全体でビジョンを共有し、社員が自ら動きたくなる仕組みづくりが重要です。

以下では、導入時に意識すべき2つのポイントをご紹介します。

将来を見据えて取り組む

エンゲージメント経営は短期的な成果を求めるのではなく、将来的な組織力の強化や人材定着、成長促進につなげる中長期的視点が必要です。

導入時には、単なる社員満足度の向上だけでなく、「どのような組織にしていきたいか」という未来像を描くことがポイントです。経営陣がビジョンを明確に示し、日々の行動と一貫させていくことで、社員も共感しやすくなります。

また、データに基づいた定期的な振り返りと改善が、継続的な成果へとつながります。

従業員の意見を反映させる

一方的なトップダウンでは、エンゲージメントは高まりません。従業員の声を反映し、主体的に関われる場をつくることが重要です。

たとえば、エンゲージメントサーベイやアンケートを定期的に実施し、その結果を施策に反映することで、「声が届いている」と感じてもらうことができます。小さな改善でも行動に移す姿勢が信頼につながります。

双方向のコミュニケーションを土台に、現場と経営がともに組織をつくる意識を持つことが、エンゲージメント経営の定着を後押しします。

エンゲージメント経営の成功事例

エンゲージメント経営を実践し、従業員の意欲や組織の活性化に成功した企業の事例を3つ紹介します。これらの企業は、独自の取り組みにより従業員のエンゲージメントを高め、業績向上や離職率の低下などの成果を上げています。

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックスコーヒージャパンでは、従業員(パートナー)一人ひとりの個性と自主性を尊重した職場づくりを進めており、エンゲージメント経営の好例として知られています。

同社では、マニュアル一辺倒ではなく、パートナーが自ら考え行動できるような職場環境が整えられています。たとえば、カップに手書きメッセージを書くといった顧客への心配りは、現場の従業員が自発的に始めたものであり、これがスターバックスのブランド価値向上にも貢献しています。

さらに、社内では「ミッション・バリュー・カルチャー」の共有を重視し、パートナー同士が互いに感謝を伝え合う制度や、上司との定期的な面談、キャリア支援なども充実しています。

このように、自主性を尊重しながら信頼関係を築く組織文化が、従業員の高いエンゲージメントにつながり、結果的にサービスの質や顧客満足度の向上へとつながっています。

株式会社小松製作所(コマツ)

建設機械メーカーの小松製作所(コマツ)は、エンゲージメント経営を通じて離職率の改善や組織の一体感向上に成功しています。同社では、企業理念「コマツウェイ」を中心に据え、社員が理念に共感しながら働けるような仕組みづくりに注力しています。

エンゲージメント向上のために、全社員を対象とした調査を定期的に実施し、部署ごとの課題を可視化。課題に応じた対応を取ることで、マネジメントの質が改善され、エンゲージメントスコアが33%から70%へと大きく向上しました。また、離職率は同期間で約33%減少したとされています。

この取り組みの特徴は、現場任せではなく経営陣が率先して関与している点にあります。理念と業務をつなぐ研修や、現場の声を吸い上げる仕組みも整備されており、双方向のコミュニケーションが組織に根づいています。

エンゲージメント経営を通じて、「社員が誇りを持てる企業」を実現しようとする姿勢が、社内外から高く評価されています。

株式会社LIXIL

住宅設備機器を扱う株式会社LIXILは、エンゲージメント経営の一環として柔軟な働き方や評価制度の見直しなどを進め、従業員満足度と組織力の向上に取り組んでいます。

LIXILでは「変わらないと、LIXIL。」というスローガンを掲げ、経営改革と並行して働き方改革を推進。テレワークやフレックス制度の導入、育児・介護と両立できる勤務環境の整備など、ライフステージに応じた支援制度を充実させました。

また、従来の年功的評価から脱却し、成果とプロセスをバランスよく評価する制度へと転換。これにより、社員の納得感と挑戦意欲が高まり、組織全体の活性化につながりました。

さらに、従業員意識調査を年2回実施し、結果を経営会議で共有。現場との対話を通じて改善策を講じるというサイクルが定着しており、組織の透明性と信頼感が醸成されています。

社員が「自分らしく働ける」環境を整備することで、LIXILは持続的成長と人材定着の両立を実現しています。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

エンゲージメント経営の必要性、その効果、実行までをご説明してきました。

組織と個人が、お互いに依存し合う関係ではなく、対等に選び選ばれる関係性に変わった現代では、エンゲージメント経営は必須の考え方になっています。

エンゲージメント経営を自社の企業活動に取り入れ、一人ひとり本気を企業の成長エンジンにしていきましょう。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら