【簡単に】ワークライフバランスとは?現状や実現のための取り組みを解説

昨今、「働き方改革」の言葉とともに、「ワークライフバランス」という言葉を耳にする機会も多くなりました。しかし、人によって「ワークライフバランス」についての認識は様々で、実際の意味を正しく理解できている人は少ないのではないでしょうか。

従業員の「ワークライフバランス」を実現することが重要であることは分かっていても、正しい狙いを理解しないことには、その実現は難しいでしょう。

ここでは、「ワークライフバランス」の定義、その重要性、実現する方法をご紹介していきます。

目次[非表示]

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 今、知っておくべき【働き方改革の概要】がわかる!資料はこちら

ワークライフバランスとは?

■ワークライフバランスの意味と意義

「ワークライフバランス」とは、「生活と仕事を両立することによって得られる、相乗効果」のことである。

「ワークライフバランス」を日本語に訳すと、「生活と仕事の調和・調整」となります。この文言だけを聞くと多くの方が、「生活と仕事のどちらを重視するか」という取捨選択をしなければならないように感じるかもしれません。

しかし、「ワークライフバランス」という言葉が本来意味しているのは、「生活」と「仕事」の取捨選択ではなく、「生活」と「仕事」の両立から「相乗効果」を生むということなのです。

もう少し具体的に言い換えれば、生活が充実することで、仕事にも集中でき、うまくいくことであったり、仕事がうまくいくことで、私生活も潤うといった、相乗効果のことを指します。

働き方改革として注目されている"ワークライフバランス"について、ここからはワークライフバランスが叫ばれるようになった背景を見た後、制度設計のポイントや企業価値向上に結び付ける手法について解説していきます。

■ワークライフバランスの歴史

今や日本でも当たり前になりつつある「ワークライフバランス」という考え方ですが、一般的な概念になるまでにどのような歴史を辿って来たのでしょうか。

「ワークライフバランス」という言葉が初めて生まれたのは、1980年代のアメリカ合衆国だと言われています。

当時のアメリカ合衆国では、IT技術の進歩によって、女性がビジネスシーンで活躍する機会が飛躍的に増えていました。女性がビジネス社会に進出するようになって問題となったのが、仕事と子育ての両立でした。

そこで政府は「ワーク・ファミリー・バランス」や「ワーク・ファミリー・プログラム」などといった施策を打ち出し、優秀な女性たちが子育てをしながらでも、仕事を続けられるように支援をしたことが、「ワークライフバランス」の始まりと言われています。

この頃は施策のネーミングからも、「仕事と子育て」を明らかに意識したものでした。暫く経つと、この「ワークライフバランス」という考え方は、子供の有無に関わらず、すべての男性、女性にとって重要なものであるという認識が広まっていきました。

日本で「ワークライフバランス」が意識されるようになったのは、1990年代でした。

1980年代までは「24時間戦えますか?」といったコマーシャルが打たれるほど、仕事を第一にすることが理想的とすら考えられていましたが、高度経済成長の終焉、少子高齢化や男女雇用機会均等法などにより、労働への考え方は多様化していきました。

また、近年では「労働生産性」や「働き方改革」の考え方が重要視されるようになり、長時間労働の見直しが国単位でも叫ばれるようになってきています。

■ワークライフバランスの概念

「ワークライフバランス」の考え方は、内閣府によって以下のように定義をされています。(参考:仕事と生活の調和推進サイト)

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」

具体的には、

- 経済的自立が可能な社会

- 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

- 多様な働き方・生き方が選択できる社会

という状態が実現されていることのことを指しています。

この定義は、内閣府が定めている「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」の中で示されています。「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」については、後ほど詳しく説明していきます。

■ワークライフインテグレーションとは?

「ワークライフバランス」と似ている言葉として、「ワークライフインテグレーション」という言葉があります。

「ワークライフインテグレーション」とは、「ワークライフバランス」を発展させた考え方であるため、この2つが相反した考え方であるということではありません。

むしろ、通ずる部分が多い考え方です。

この2つの考え方の違いとしては、「ワークライフバランス」では、生活と仕事を両輪として捉え、その2つのバランスを上手く取ることで相乗効果が得られるとしています。生活と仕事のどちらかに偏ってしまうと、バランスが崩れて悪影響がでてしまう、という考え方です。

一方で、「ワークライフインテグレーション」とは、仕事と家庭、さらにそれ以外の学びや趣味、コミュニティなどを包含して一つの生活として捉えています。それぞれの要素を別々に線引をせずに相乗効果を狙う考え方です。

それぞれの要素を「インテグレーション(統合)」して考える概念で、慶應義塾大学大学院の高橋俊介教授や経済同友会によって提唱されています。

それぞれに優先順位をつけるのではなく、無理なく連動させるという「ワーク・ライフ・インテグレーション」は、サンフランシスコ周辺などではすでに普及しており、いかにスタッフにFlexisibility(柔軟性)を与えられるかが人材確保のカギになっているといいます。

ワークライフバランス憲章とは?

■仕事と生活の調和を実現する3つの社会条件

ワークライフバランス憲章では、以下の3つの社会像を目指しています。

①就労による経済的自立が可能な社会

誰もが安定した雇用機会を得て、働くことで経済的に自立できる社会を目指します。

②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

働く人々が健康を維持し、家族や地域社会との関わり、自己啓発などに充てる時間を持てる社会を実現します。

③多様な働き方・生き方が選択できる社会

性別や年齢、ライフステージに関わらず、個々の事情や価値観に応じた働き方や生き方を選択できる社会を構築します。

■政府が定める数値目標と達成状況

以下に、内閣府および厚生労働省が定めたワークライフバランスに関する主要な数値目標と、最新の達成状況を比較して解説します。

・年次有給休暇取得率

政府目標:70%

最新の取得率:58.3%(令和3年)

年次有給休暇の取得率は、前年より1.7ポイント上昇し、昭和59年以降過去最高となりましたが、依然として政府目標の70%には達していません。

・男性の育児休業取得率

政府目標:30%(令和7年度)

最新の取得率:13.97%(令和3年)

男性の育児休業取得率は上昇傾向にあるものの、政府目標の30%にはまだ達していません。

・長時間労働の是正

政府目標:週60時間以上の労働者割合を5%以下に抑制

最新の状況:週労働時間60時間以上の雇用者の割合は減少傾向にあるものの、政府目標の5%に届かない状況で推移しています。

これらの指標は、ワークライフバランスの実現に向けた重要な目安となっています。政府は、企業や労働者に対して、年次有給休暇の取得促進、男性の育児休業取得の推進、長時間労働の是正など、具体的な取り組みを促しています。

今後も、これらの数値目標の達成に向けて、官民一体となった取り組みが求められます。

ワークライフバランスはなぜ大切なのか?

■ワークライフバランスの重要性

なぜ企業は「ワークライフバランス」を重要視するのでしょうか。その理由には、「ワークライフバランス」を実現することで、従業員個人の価値観や生き方を認めて、個人の意欲や能力を高め、その相乗効果として組織の成果を最大化することを目指しているからです。

■ワークライフバランスの5つのメリット

ワークライフバランスの充実は、個人だけでなく企業全体にも多くのメリットをもたらします。以下に主な5つのメリットを挙げます。

① 心身の健康維持と生産性向上

② 創造性とイノベーションの促進

③ 企業イメージの向上と人材確保の優位性

④ 従業員満足度向上による離職率の低下

⑤ ダイバーシティ推進への貢献

①心身の健康維持と生産性向上

ワークライフバランスの取れた生活は、心身の健康を保つうえで非常に重要です。適切な労働時間、十分な休息、家族との時間の確保が、ストレス軽減とメンタルヘルスの維持につながります。

厚生労働省のデータによれば、職場のメンタルヘルス対策を行っている企業では、労働者の生産性や集中力が高まり、欠勤率の低下が確認されています。

また、健康経営銘柄に選定された企業では、平均よりも高い業績を維持している傾向もあり、健康と生産性の相関関係が示唆されています。

②創造性とイノベーションの促進

プライベートの充実は、心に余裕を生み出し、創造性を高める効果があります。多様な経験や学びを持ち帰ることで、職場に新たな視点をもたらし、イノベーションのきっかけとなります。

たとえば、リモートワークやフレックスタイム制の導入により、従業員が自己のライフスタイルに合わせた働き方を選択できる環境を整えた企業では、業務の自主性が高まり、新規事業や業務改善提案の数が増加するなどの成果が見られています。

③企業イメージの向上と人材確保の優位性

ワークライフバランスを重視する姿勢は、企業ブランディングにも直結します。働きやすい企業としての評価が高まれば、優秀な人材の応募数が増え、人材獲得競争において有利な立場を築くことができます。

特にZ世代やミレニアル世代にとって、給与や福利厚生以上に「働きがい」や「ライフスタイルとの調和」が企業選びの基準となっており、バランス施策の充実は採用力強化の鍵となります。

④従業員満足度向上による離職率の低下

長時間労働や過重な業務負荷は、従業員の不満や離職の原因となります。一方、ワークライフバランスが取れている職場では、従業員満足度が向上し、結果として離職率も低下します。

厚生労働省の「雇用動向調査」によると、退職理由の上位には「職場の人間関係」や「労働時間への不満」が挙げられており、これらを改善することで離職リスクを大幅に軽減できることが分かっています。

⑤ダイバーシティ推進への貢献

柔軟な働き方を認めることは、多様な背景を持つ人材が能力を発揮できる土台づくりにつながります。育児や介護と仕事を両立する社員、高齢者や障がい者など、幅広い人材が活躍できる環境が整備されることで、ダイバーシティの推進が加速します。

企業が多様性を活かすには、「誰もが自分らしく働ける環境」の提供が不可欠であり、ワークライフバランスの確保はその第一歩といえるでしょう。

■ワークライフバランスが注目される背景

企業は組織の成果を最大化することを目的に、個人の意欲や能力の向上を目指しており、それを実現する方法として「ワークライフバランス」を重要視しているとご説明しました。

では、どうして企業が組織の成果を最大化するために、個人を重要視する必要があるのでしょうか。その背景には、2つの社会の変化があります。

①少子化による出産・育児対策

「ワークライフバランス」は女性が出産・育児などのライフイベントと仕事との両立を支援するものとイメージする方が多いかもしれません。

それは、1990年代に少子化の対策として、育児休業制度の整備や保育所の拡充が進められたことに始まっています。また、2003年には、少子化対策基本法が成立するなど、少子化は日本にとって重要な問題です。

少子化が進むことは、企業にとっては労働力不足につながります。

そのため企業が「ワークライフバランス」を重要視することは、短期的に見れば、ライフイベントによって現在働いている女性従業員を失うことの防止にもつながりますし、長期的にはキャリアへのネガティブな影響を不安に思い女性が出産を諦め、少子化に拍車がかかることを食い止めることにつながっているのです。

②高齢化=介護時代への対策

「ワークライフバランス」は女性のためのものではなく、男性にも関係のある考え方です。

少子化と同時に、日本は深刻な高齢化社会に突入しています。10年後の日本では、戦後のベビーブーム世代=団塊世代が高齢化を迎え、彼らの介護のために働き盛りの労働世代は追われることになるでしょう。

そんな彼らに仕事と私生活を両立できない働き方を強いていては、企業は労働力を確保できなくなってしまいます。親の介護のために休みを取ることが認められた企業、休職後に復職しても昇進の機会が与えられた企業が、選ばれる時代になるでしょう。

つまり「ワークライフバランス」は、少子化や高齢化などの社会の変化による個人の生活の変化を認め、組織としての成果を上げるために必要な考え方なのです。

ワークライフバランスを実現するためには

ここからは、ワークライフバランスを実現するための取組事例を、企業と個人ができることに分けてご紹介します。

■企業の取り組み対策

①仕事と育児・介護の両立支援

ライフステージによって、育児と仕事を両立するための「育児休暇」はもちろんのこと、親の介護と仕事を両立するための制度を整えることも重要です。

これらの制度を性別関係なく利用できるよう整備することもポイントです。

また、制度があるだけで、実際に利用されていなければ意味がありません。職場に制度を活用しやすい雰囲気や、誰が制度を活用しても通常通り業務が回るよう、業務の標準化を進めることも、同時にしなければなりません。

②短時間勤務制度

勤務時間を数時間短縮して業務ができるようにする仕組みを、短時間勤務制度と呼びます。

育児や介護で通常時間どおりに働くことの難しい従業員にとって、有効な手段と言えます。この方法であれば、育児休暇以外の介護などの理由であっても適応することができます。

ポイントとしては、従業員の多様な生活・働き方に合わせることができるよう、短時間勤務のバリエーションを複数設定することです。

短時間勤務のバリエーションが固定化されていると、その時間で勤務できる従業員が限られてしまい、十分に活用できない弊害があります。

具体的には、

- 時間短縮パターンの複数設定

- 一日あたりの勤務時間を減らし、その代りに勤務日数を増やす

- 短時間勤務をする日を希望できるようにする

- 一週間あたりの勤務日数を減らす

などのバリエーションを用意することができます。

③テレワーク(在宅勤務)制度の導入

新型コロナウイルスの影響で普及したテレワーク(在宅勤務)も、ワークライフバランスの実現に非常に有効です。

テレワークを推進することは、ワークライフバランスを実現するという面で企業にとって以下のようなメリットがあります。

- 通勤・通学時間の短縮により、余剰時間を自由に活用できる

- 休業から段階的に職場復帰ができるようになり、スムーズな復帰支援になる

- 働く場所を限定しないため、障害者の雇用もしやすくなる

一方で、テレワークを導入する際は、「リスクの管理」「コミュニケーションの担保」「勤怠管理」を通常時以上に注意する必要があります。

テレワーク導入時のポイントやリスク、対策については、「テレワークの活用で働き方改革を!」の記事で詳しく紹介しています。

④フレックスタイム制度の導入

フレックスタイム制度とは、一ヶ月あたりの総勤務時間を規定し、その範囲内であれば始業時間・就業時間を自由に決めることができる制度のことです。

短時間勤務との違いは、総勤務時間を減らすことなく、より自由な働き方を認めることができる点です。

この点から、フレックスタイム制度では、給与の調整や昇給・昇格に関する問題を生むことがないため、制度を活用する従業員にとっても不安が少ない制度といえます。導入時のポイントとしては、従業員全員が揃うことができる時間、コアタイムを設定することです。

コミュニケーションコストや一体感の醸成のために、一定の時間は従業員が一緒に働くことができる時間を確保することが組織としての生産性を維持するために重要です。

■個人で実現に向けてできること

①キャリア形成と能力開発

従業員が個人として、生活と仕事の調和を実現するためにできることとして、個人としてのキャリア形成や能力開発を自発的に行うことが挙げられます。

従来のような終身雇用、年功序列の文化が薄れつつある労働市場では、能動的に自身の市場価値を高めていくことが必要です。社外でスキルアップのための機会を探すことも有効でしょうし、社内にキャリア形成や能力開発の制度があれば積極的に活用すると良いでしょう。

②心身のヘルスケア

仕事内容や職場の人間関係などによって、不安や悩み、ストレスを感じ、生活に支障をきたす従業員が近年増加しています。

企業として従業員のメンタルヘルスやケアをする仕組みを整えると同時に、従業員個人としても心身ともに健康管理をする意識を持つことが大切です。

ストレスで体調を崩してしまう前に、我慢せず、適切に声を上げ、問題提起をすることも忘れてはなりません。企業内にホットラインやストレスチェックアンケートなどの仕組みがあれば、活用しましょう

【参考資料のご紹介】

▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイント

③時間管理と優先順位付け

ワークライフバランスを実現するには、限られた時間を効率よく使うためのタイムマネジメントが不可欠です。以下の代表的な手法を活用することで、業務効率を高めつつ、余裕ある生活時間を確保できます。

- ポモドーロ・テクニック 25分間の集中作業と5分間の休憩を1セットとし、4セットごとに長めの休憩を取る方法です。集中力を維持しながら、疲労の蓄積を防ぎます。

- タイムブロッキング 1日のスケジュールをブロック単位であらかじめ割り当て、タスクごとに専用時間を確保します。仕事や私生活の両立がしやすくなります。

- アイゼンハワー・マトリクス タスクを「重要度」と「緊急度」で4象限に分けて分類する方法です。今やるべきことと後回しにしてよいことの判断が明確になり、優先順位の管理に役立ちます。

これらの手法を日常業務に取り入れることで、仕事の見通しが立ちやすくなり、無駄な時間を削減しながら生活とのバランスも取りやすくなります。

④コミュニケーションと境界設定

ワークライフバランスの鍵の一つは、「境界を意識的に設けること」です。特にリモートワークの普及により、仕事とプライベートの境目が曖昧になりがちな今、明確なルールと周囲との合意形成が欠かせません。

■ 境界設定の具体的な方法:

- 勤務開始・終了時間を明確に決め、予定表に記載する

- 私用時間帯の通知オフ設定(例:Slack、Teamsなど)

- 作業スペースを家庭内に明確に区切る(物理的・視覚的)

■ 上司・同僚とのコミュニケーション例:

- 「〇時以降は家族との時間にしており、緊急時以外は対応できません」

- 「この時間帯は集中タイムとして通知をオフにしています。急ぎであれば電話でお願いします」

- 「業務終了前にタスクの進捗を共有しますので、それ以降は翌営業日に対応します」

こうしたルールを共有し合うことで、お互いの生活スタイルを尊重しながら、信頼関係とパフォーマンスの両立を図ることができます。

現状のワークライフバランスの課題

国としても推進されているワークライフバランスの考え方ですが、日本の導入状況や課題はどうなっているのでしょうか。データをもとに日本の現状を見ていきましょう。

■データで見るワークライフバランスの現状

①国民が求めるバランス

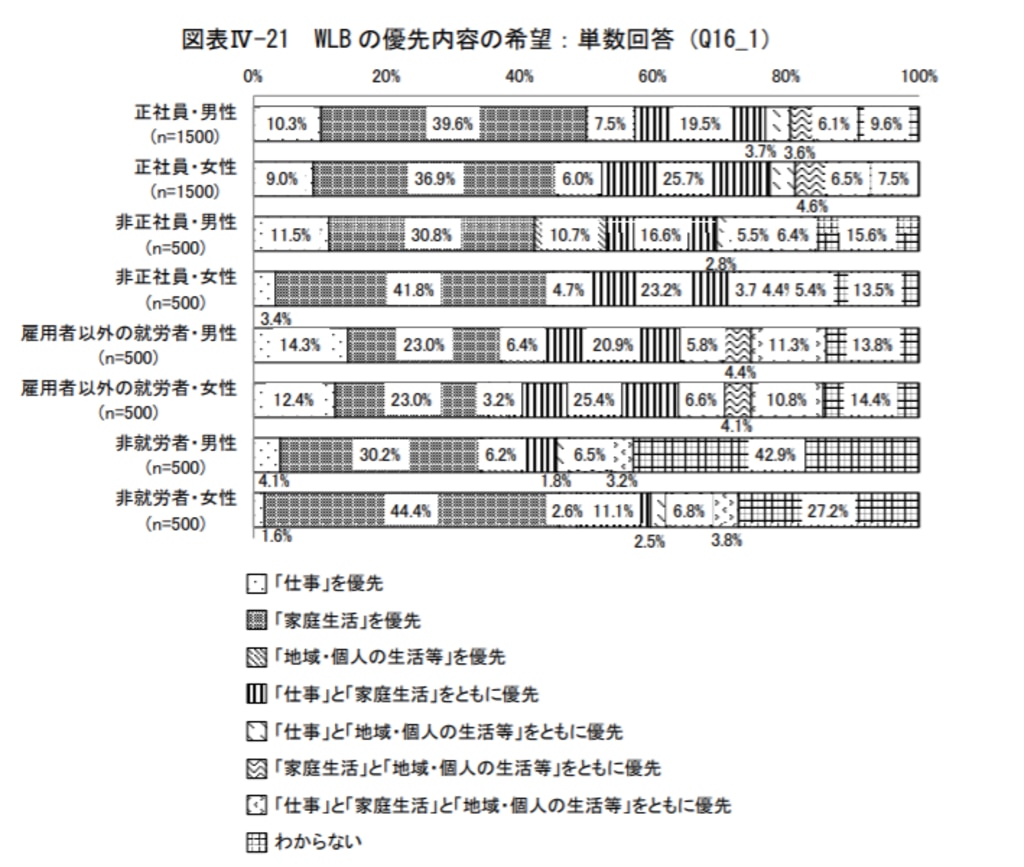

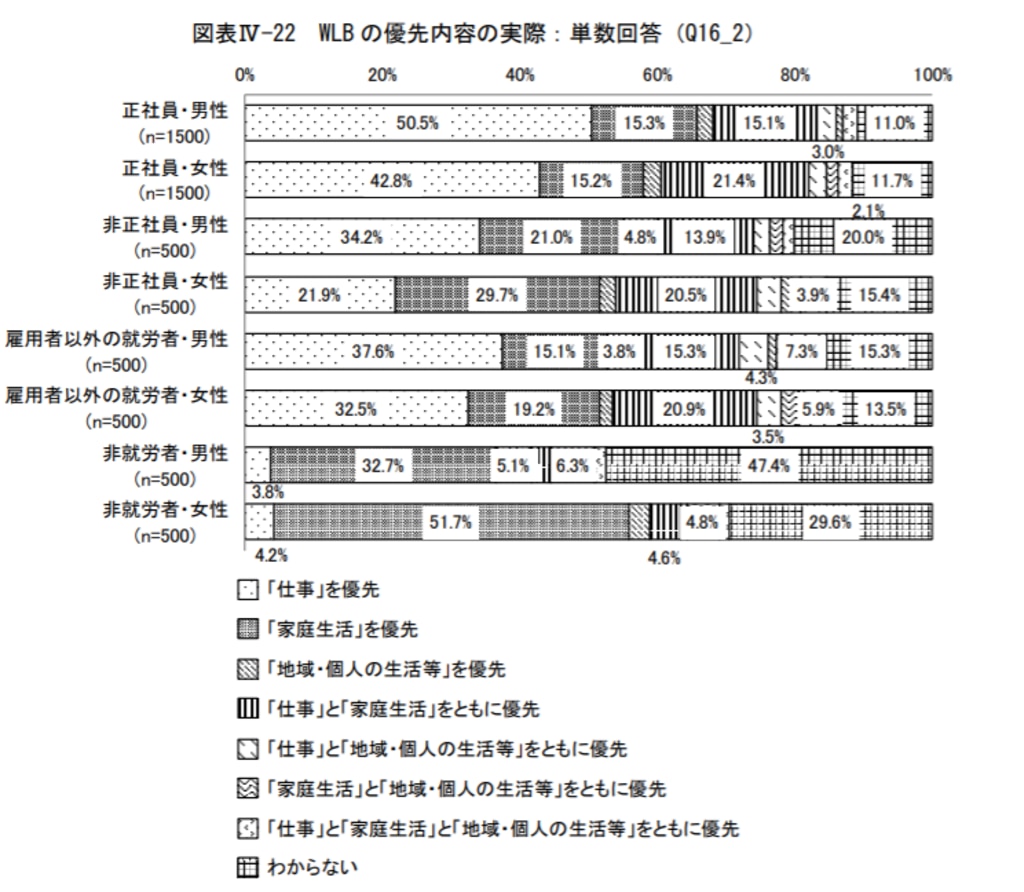

内閣府 男女共同参画局 仕事と生活の調和推進室が毎年行っている「企業等における仕事と生活の調和に関する調査研究報告書」の平成30年版のデータを見てみましょう。

日本の20代~60代の男女を対象に行ったアンケートで、「ワークライフバランス」において何を優先したいか」という質問に対しての結果が以下のとおりです。

参考:「企業等における仕事と生活の調和に関する調査研究報告書」

男性、女性ともに、「家庭生活」を優先したいと希望している回答が最も高い割合を示しています。

一方で、「仕事」を優先したいと答えている割合は性別に関係なく1割程度となっています。日本人の多くは、「仕事」よりも「家庭生活」の方を優先したいと考えているということが分かりました。

では、この希望は実現されているのでしょうか。下のグラフは、実際の生活、仕事の中で何が優先されているかを質問した回答です。

参考:「企業等における仕事と生活の調和に関する調査研究報告書」

このデータによると、男性、女性問わず、最も優先されているのが「仕事」であると回答しています。男性正社員であれば5割以上、女性正社員であれば4割以上が、「仕事」を優先しているのです。

つまり、日本人のワークライフバランスは、本人たちの希望とは大きくかけ離れており、ワークライフバランスの推進はまだまだ道半ばであるということが伺えます。

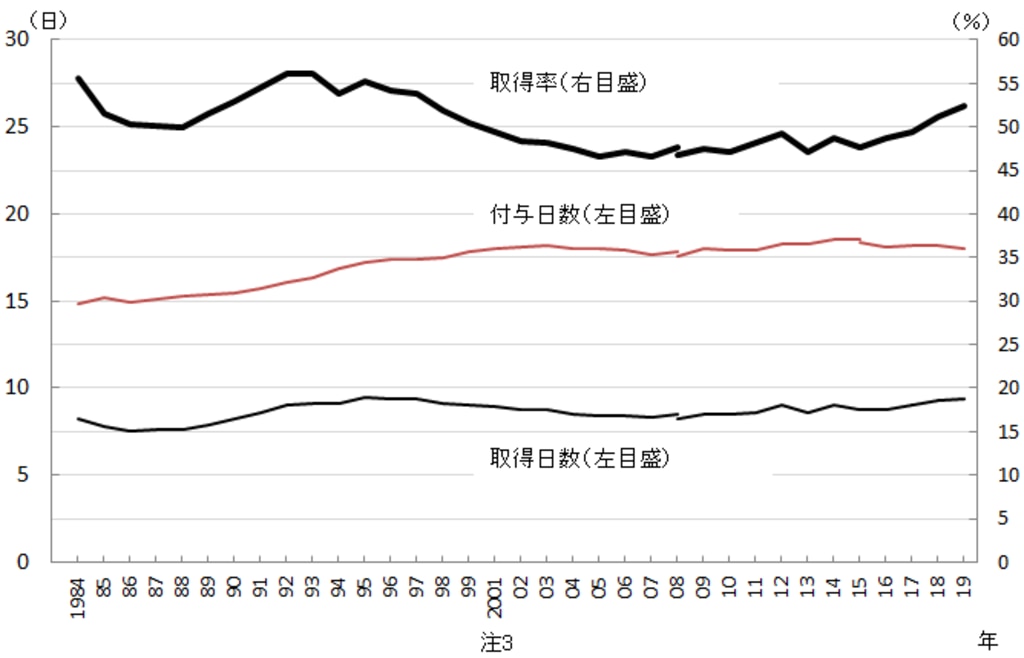

②年次有給休暇取得率

厚生労働省の統計によると、日本の年次有給取得率は令和2年時点で平均で56.3%となっており、取得日数は計測が始まった昭和59年以降過去最多を記録しています。

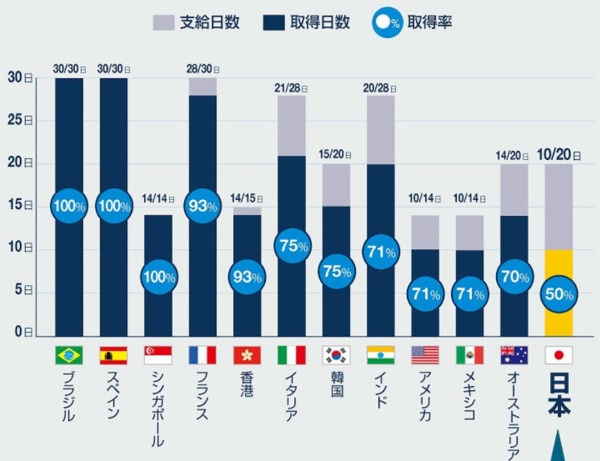

このデータだけをみると、日本の有給休暇取得率は改善してきているように感じますが、世界と比較するとどうでしょうか。

国別の有給休暇取得率を見てみると、日本を含めた19カ国(日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、香港、インド、マレーシア、シンガポール、韓国、タイ、台湾)の中で、4年連続で最下位という結果が出ています。

参考:有給休暇取得率4年連続最下位に!有給休暇国際比較調査2019

日本の中では着実に有給休暇取得率が向上してきているものの、グローバルの視点でみるとまだまだ改善していかなければならないと言えるでしょう。

▼有給休暇に関する記事はコチラ

年次有給休暇とは?雇用側の義務や違反時の罰則、付与日数などの注意点を解説

■現代の問題点

ワークライフバランス支援を進める企業が直面している問題点について、ここでご紹介します。

①生産性低下のリスク

ワークライフバランスの推進によって、従業員個人の働き方を柔軟にすることで、従業員の総労働時間が減少し、全社的な労働力不足を招き、従来どおりの成果を出すことができないリスクがあります。

また、単純な労働時間の減少だけでなく、業務の属人性が高いと更に生産性を低下させてしまいます。

特定の従業員にしか対応できない業務が多いために、そういった従業員の欠員は企業のビジネスすら止めてしまう危険性があるのです。

②テレワーク時代の新たな課題

テレワークの普及により柔軟な働き方が可能になった一方で、ワークライフバランスに関する新たな課題も浮上しています。代表的な課題とその対策は以下の通りです。

- 仕事時間の曖昧化 自宅で働くことで、オン・オフの境界が不明確になり、長時間労働や過度なストレスの原因となります。 対策: 勤務時間のルール化、カレンダー共有、終業報告などによる時間管理の明確化。

- 孤独感の増加 物理的に同僚と離れて働くことで、心理的な孤立感が高まり、エンゲージメント低下につながる恐れがあります。 対策: 定期的なオンライン1on1、バーチャル雑談タイム、チャットでの声かけの習慣化。

- コミュニケーション不足 業務連絡が中心になり、ちょっとした相談や雑談の機会が減少。チームの連携が弱まるリスクがあります。 対策: オンライン朝会や、雑談チャンネルの活用など非業務コミュニケーションの促進。

これらの課題は放置すると生産性や満足度を低下させますが、組織としての設計と意識改革により十分に乗り越えることができます。

③世代間・職種間で異なるニーズへの対応

ワークライフバランスの理想は、世代や職種によって大きく異なります。画一的な制度では、多様な働き方に対応しきれないため、柔軟性を持った制度設計が求められます。

■ 世代間のニーズの違い

- Z世代(若手社員):スキルアップや副業・自由な働き方を重視。柔軟な勤務時間制度やキャリア支援が重要。

- ミドル層(30~40代):子育てや介護との両立を図るため、時短勤務や在宅勤務などの制度活用ニーズが高い。

- シニア層(50代以降):健康維持やワークシェアを意識し、再雇用制度や働き方の選択肢が必要。

■ 職種別の違い

- 事務系・IT系:リモートワークが比較的可能なため、柔軟な時間管理が重視される。

- 製造・サービス系:現場勤務が中心となるため、シフト制の柔軟化や休暇取得支援が重要。

これらの違いを考慮したうえで、「フレックスタイム制度」「カフェテリアプラン」「多様な勤務形態」などを組み合わせることで、真に多様性に対応した制度設計が実現できます。企業には、現場の声を吸い上げるしくみと、定期的な制度見直しが求められます。

バランス認定企業とは?

■ライフ・ワーク・バランス認定企業のメリット

ライフ・ワーク・バランス(LWB)認定を受けることで、政府が提示する支援以外にも以下のような実質的なメリットがあります。

- 採用競争力の向上 若年層や子育て世代など、多様な人材からの応募が増加し、優秀な人材を確保しやすくなります。

- 従業員エンゲージメントの強化 働きやすい環境が従業員の満足度とモチベーションを高め、組織への愛着と定着率が向上します。

- 社会的評価と企業ブランドの向上 LWBの認定は企業の健全な働き方改革の証明となり、取引先や投資家、消費者からの信頼性が増します。

- 助成金や税制優遇の活用 働き方改革に取り組む企業向けの助成金・補助金制度を活用しやすくなり、経済的な支援が受けられます。

- 組織文化の改善と業績向上 従業員の健康・生産性が向上することで、チームワークや創造性が高まり、結果として業績にも好影響をもたらします。

このように、LWB認定は単なる名誉ではなく、経営戦略としての投資効果を伴う施策であると言えるでしょう。

■ワークライフバランスの取り組み事例

以下に、ワークライフバランスを積極的に推進している日本企業3社の具体的な取り組みを紹介します。

-

サントリーホールディングス株式会社

取り組み内容:フレックスタイム制度や在宅勤務制度を全社員に導入し、業務内容に応じた柔軟な働き方を実現。

成果:仕事と育児の両立が可能となり、女性管理職比率が上昇。男性の育休取得率も大幅に向上。

-

株式会社資生堂

取り組み内容:男性の育児参加を促進するために「イクボス企業同盟」に加盟し、独自の「男性育休100%宣言」を展開。

成果:男性の育児休業取得率が90%を超え、家庭との両立ができる企業として採用力も強化。

-

ヤフー株式会社

取り組み内容:リモートワークを前提とした「どこでもオフィス制度」を導入。出社義務を撤廃し、自由な勤務場所と時間を確保。

成果:従業員の通勤ストレス軽減により、パフォーマンスとエンゲージメントが向上。生産性と創造性の双方で効果を実感。

これらの企業は、制度だけでなく文化としてのワークライフバランス浸透に注力しており、組織の持続的成長を支える基盤づくりに成功しています。

記事まとめ

昨今、働き方改革やテレワークの推進が進んだことで注目されるようになった「ワークライフバランス」の考え方、導入方法についてお伝えしてきました。

従業員の生活と仕事の調和を図り、相乗効果を生むことで、組織全体としての生産性を高めるために、「ワークライフバランス」の推進は効果的だと言えるでしょう。

その実現のために、国や自治体の制度を活用しながら、企業の制度改革、そして風土改革を進めていきましょう。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼人事が知るべき働き方改革はこちら

▼これからの時代に必要となるリーダーシップがわかる!資料はこちら

ワークライフバランスに関するよくある質問

ワークライフバランスとはどういうことか?

ワークライフバランスとは、仕事と私生活(家庭・趣味・健康など)の調和が取れた状態を指します。働きすぎやプライベートの犠牲を避け、心身の健康や人生の満足度を高めながら、持続可能な働き方を実現する考え方です。

ワークライフバランスが崩れるとどうなる?

バランスが崩れると過労・ストレス・生産性の低下などが生じ、心身の不調や離職リスクが高まります。対応策としては、労働時間の見直し、休養の確保、柔軟な勤務制度の導入などが効果的です。企業と個人の双方の対策が重要です。