ボトムアップとは?トップダウンとの違いから最適な意思決定方式の決め方について解説!

目次[非表示]

ボトムアップは現場の意見を積極的に吸い上げ、それをもとに意思決定をするスタイルのことです。よくトップダウンと比較されますが、ボトムアップとトップダウンのどちらが優れているということはなく、どちらにも良し悪しがあります。

今回は、ボトムアップとトップダウンの違いや、ボトムアップの意思決定をする際のポイントなどについて解説していきます。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントの資料はこちら

ボトムアップの意味とは?

ボトムアップ(bottom up)を直訳すると、「底上げする」「下から上げる」という意味になります。企業経営においてボトムアップと言ったら、経営陣などの上層部が現場の従業員の意見を積極的に吸い上げ、それをもとに意思決定していくスタイルのことを言い、日本語では「下意上達」と表現されます。

ボトムアップを取り入れることで、現場の声を活かした意思決定や組織運営が可能になります。

ボトムアップとトップダウンの違いとは?

ボトムアップの対極にあるスタイルが「トップダウン」であり、日本語では「上意下達」と表現されます。

ボトムアップが、現場から吸い上げた意見をもとに意思決定していくスタイルであるのに対し、トップダウンは、経営陣などの上層部が決めたことを下層部に指示し、それに従い現場の従業員が動いていくスタイルです。

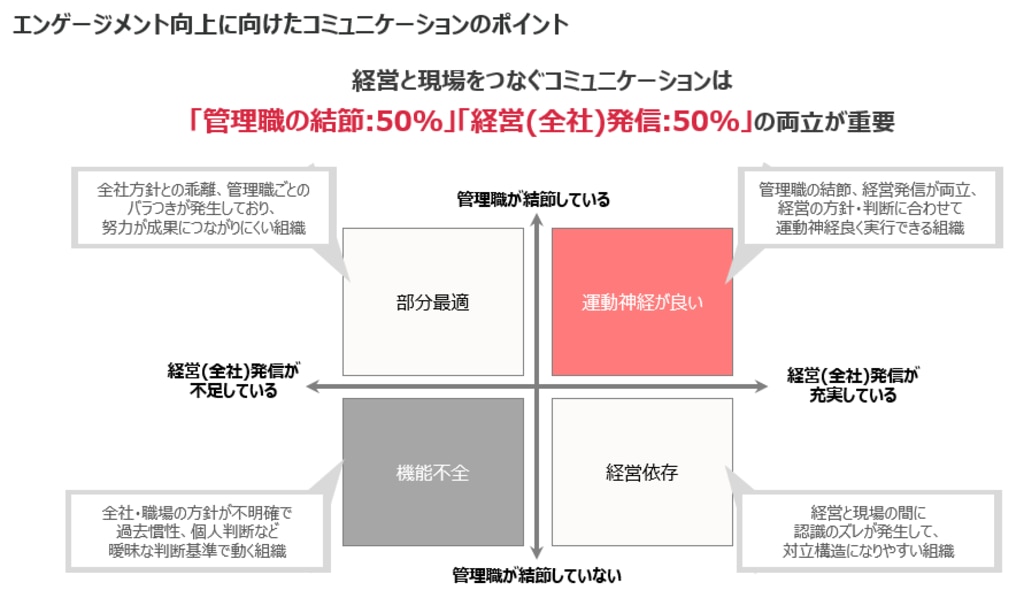

一見正反対のアプローチに見えるボトムアップとトップダウンですが、どちらの場合についても管理職が「結節点」として機能することが重要です。

トップダウンの場合は経営の方針を汲み取り現場に落とし込む機能を担い(下図参照)、ボトムアップの場合は現場の声を経営に届ける役割を担うなど、経営と現場をつなぐ「結節点」として管理職が機能することがどちらの場合においても重要です。

またトップダウンとボトムアップはバランスが重要です。トップダウンのみでは現場の反発を招く可能性があり、ボトムアップのみでは迅速な経営判断が行えない可能性もあるためです。

ではどのようにバランスを取ればよいのか事例を交えて解説します。リンクアンドモチベーションでは「コニュニケーションクラウド」という社内イントラを活用し、経営から定期的にメッセージを発信しています。

この発信にはメンバーも返信することができ、経営サイドに感想や意見を直接届けることが可能です。経営サイドからの方針共有に対し、メンバーも意見ができる環境を作ることでトップダウン・ボトムアップのバランスを上手く取っています。

上記のトップダウンとボトムアップの違いを踏まえた上で、ここからは具体的なボトムアップの特徴をご紹介していきます。

■ボトムアップは全社レベルの意思決定には向かない

会社の規模や従業員数などにもよりますが、ボトムアップは現場の意見を吸い上げる必要があるため、全社レベルの意思決定に採用されるケースは多くありません。どちらかと言うと、部署レベル・組織レベルの意思決定に適したスタイルだと言えるでしょう。

一方、トップダウンは基本的に上層部の一存で現場を動かしていくため、全社レベルの意思決定にも採用されます。

■ボトムアップは従業員の主体性やモチベーションを高める

トップダウンのスタイルは「一方的」「高圧的」「頭ごなし」といった印象を与えやすく、現場の従業員の反発や不満を招くことがあります。

さらに、「上の言うことは絶対」という風土が生まれてしまうと、従業員は上からの指示を待ち、上から言われたことだけをするようになってしまいます。いわゆる「指示待ち人間」が増えやすいのは、トップダウンのデメリットだと言えるでしょう。

一方で、ボトムアップは現場の従業員が主体的に声を上げてくれる期待が持てます。指示待ちではなく、自分で考える従業員を育てやすいのはボトムアップのメリットだと言えるでしょう。

■ボトムアップは意思決定のスピードが遅れがち

トップダウンとボトムアップでは、意思決定のスピードが変わってきます。トップダウンの場合は、最初に上層部が意思決定をしたら、あとは決定事項を現場に落としていくだけなので、意思決定のスピードは早くなります。

一方で、ボトムアップは現場の従業員の意見を吸い上げることから始めるため、そのぶん意思決定に至るまでの時間は長くなります。

トップダウンのメリット・デメリットを紹介

近年、「トップダウン」と言うと、良くない文脈で語られることのほうが多くなっていますが、トップダウンにはメリットもあります。トップダウンのメリット・デメリットを把握しておきましょう。

■トップダウンのメリット

・意思決定がスピーディーになる

トップダウンは、組織の上層部が決定を下すため、意思決定がスピーディーにおこなわれます。近年、目まぐるしいスピードで環境変化が起きていますが、迅速な判断が求められるシーンはトップダウンのほうが適しています。

・上層部の負担が軽減される

トップダウンは、ボトムアップのように現場の従業員の意見を聞いたりアイデアを募ったりする必要がないため、上層部の負担が軽減されます。上層部は方針や目的を明確にし、それを現場の従業員に伝えたら、あとは現場の実行に任せれば済みます。

・リスク管理がしやすい

トップダウンにおいては、現場の従業員は上層部が決定した方針に従って行動することが求められます。そのため、個人レベルの判断ミスによるリスクを回避することができます。

■トップダウンのデメリット

・従業員の主体性が阻害されることがある

トップダウン型の組織においては、上層部が決定した方針に基づいて行動することが求められるため、現場の従業員の主体性や創造性が阻害され、「上に言われたことをやるだけ」という指示待ち人間になってしまうおそれがあります。また、自分の意見やアイデアが反映されないことから、モチベーションの低下を招くこともあります。

・変化に対応しにくい

トップダウン型の組織においては、上層部が現場の実態やニーズを把握しにくいため、変化に対応しにくくなることがあります。上層部が古い考え方にとらわれていると、変わりゆく市場で取り残されてしまうおそれがあります。

ボトムアップのメリット・デメリットを紹介

トップダウンと同様にボトムアップにも良し悪しがあります。ボトムアップのメリット・デメリットとしてよく言われるのが以下のような点です。

■ボトムアップのメリット

・従業員の帰属意識やエンゲージメントが高まりやすい

ボトムアップは現場のアイデアや提案を尊重するスタイルなので、従業員は自分たちが組織の一員であることを実感しやすく、組織に対する帰属意識が高まり、貢献意欲やエンゲージメントも向上しやすくなります。

・従業員の主体性が育まれる

ボトムアップ型の組織においては、従業員は上層部からの指示を待つのではなく、自ら課題に対する解決策を考えたり、事業に関する意見・提案を出したりします。そのため、主体的に業務に取り組む姿勢が養われていきます。

・イノベーションが促進される

ボトムアップ型の組織においては、現場の従業員が積極的に意見やアイデアを提案していくため、イノベーションが促進されます。また、上層部は現場のニーズに素早く対応できるので変化に強い柔軟な組織になることができ、競争力向上が促されます。

■ボトムアップのデメリット

・意思決定が難しく時間がかかる

ボトムアップ型の組織においては、現場の従業員からアイデアや提案を集め、上層部がそれらを統合して意思決定をしていきます。多くの意見・提案から最適解を探っていくのは簡単なことではなく、意見が真っ向から対立するケースもあります。結果的に、意思決定をするまでに時間がかかりがちです。

・上層部の負担が増える

ボトムアップ型の組織においては、上層部は現場の従業員のアイデアや提案を評価し、フィードバックをおこなう必要があります。そのため、時間や労力がかかり、上層部の負担が増える傾向にあります。

・「形だけのボトムアップ」になることがある

ボトムアップの場合、現場の従業員から組織の方針・目的にそぐわない提案があがってくることもあります。組織の方針・目的と整合性をとるのが難しい場合は、最終的に上層部が意思決定をするなど、「形だけのボトムアップ」になってしまう可能性もあります。

▼フィードバックについて詳しくはこちら

フィードバックの意味や効果とは?具体的な手法もわかりやすく解説

トップダウンとボトムアップのバランスはどのように取るのか

ここまでボトムアップの特徴をお伝えしてきました。繰り返しお伝えしているようにトップダウンとボトムアップはバランスよく使い分けることが重要です。一方で業界や会社によってそのバランスを見極めることが必要です。その観点を簡単にご紹介します。

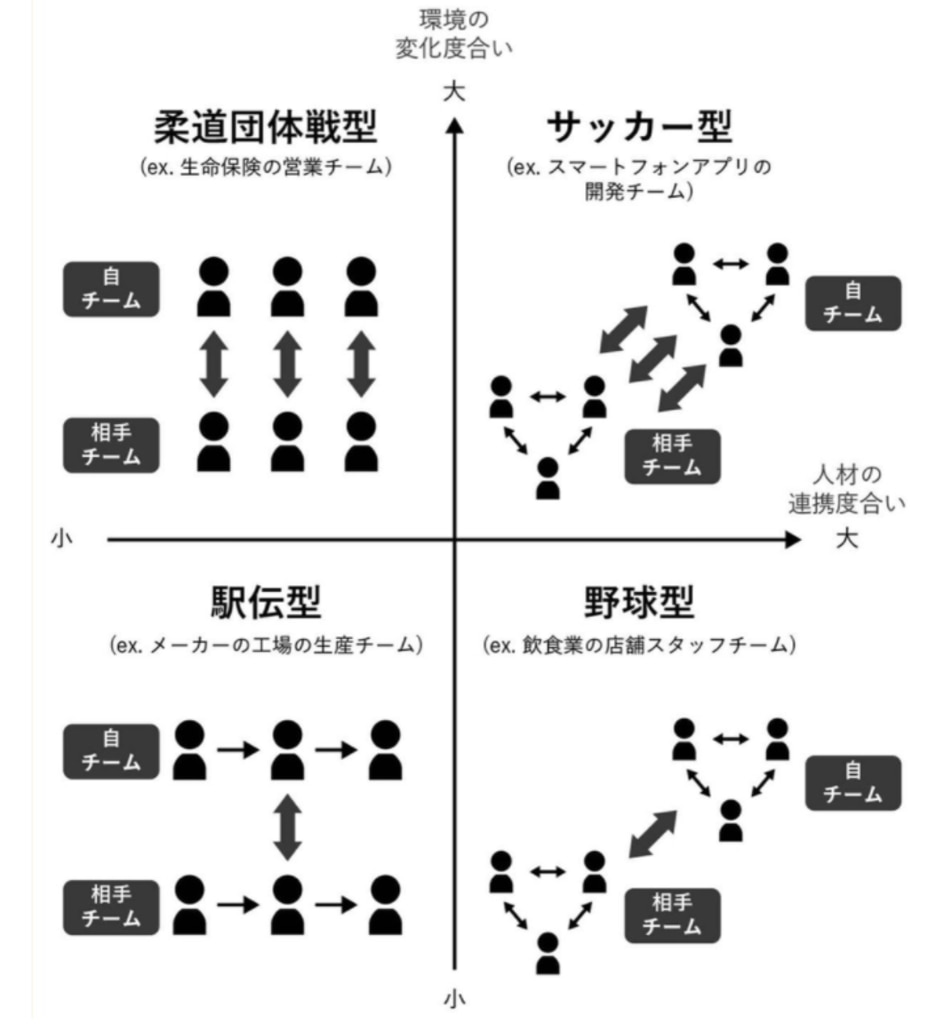

リンクアンドモチベーションではチームを4つに分類しており、縦軸は「環境の変化度合い」、横軸は「人材の連携度合い」としてチームを4つの類型に整理しています。

サッカー型(環境の変化度合い大、人材の連携度合い大)

サッカー型はスマートフォンのアプリ開発チームが例として挙げられます。スマホアプリは人気ランキングが日々入れ替わる非常に変化の早いビジネスであり、環境の変化度合いは大きいチームと言えます。

人材の連携についてもプロダクトマネージャー、デザイナー、エンジニアが密に連携・議論をしながら進めていく必要があり人材の連携度合いが大きいチームと言えるでしょう。

柔道団体戦型(環境の変化度合い大、人材の連携度合い小)

柔道団体戦型は生命保険の営業チームが例として挙げられます。生命保険の営業では多種多様な顧客に合わせて訪問、提案、契約のサイクルを柔軟に回していく必要があり、環境変化度合いは比較的大きいと言えるでしょう。

人材の連携については基本的に訪問から契約まで1人の営業パーソンで完結するため、人材の連携度合いは少ないと言えるでしょう。

駅伝型(環境の変化度合い小、人材の連携度合い小)

駅伝型組織はメーカーの工場の生産チームなどが例として挙げられます。メーカーの工場では中長期的な視点で生産計画を立てられることも多く、短期的に状況がコロコロ変わることはありません。

人材の連携についても「誰がどの工程を担当するのか」が明確に決まっているため、人材の連携度は比較的低いチームと言えるでしょう。

野球型(環境の変化度合い小、人材の連携度合い大)

野球型は飲食業の店舗スタッフチームが例として挙げられます。店舗を作るには一定の時間がかかるため、頻繁に立地や内装が変わることは少なく、比較的変化が少ない環境であると言えます。

人材の連携に関してはキッチン、ホール、レジなど様々なメンバーが連携する必要があるため、人材連携度合いは大きいチームだと言えるでしょう。

この4つのチーム分類を踏まえ、トップダウンとボトムアップのバランスを考える上では、環境変化度合いが大きいサッカー型と柔道団体戦型はトップダウンの比率を高め、駅伝型と野球型についてはボトムアップの割合を高めると良いでしょう。

チームには絶対解があるわけではなく最適解のみが存在します。自社やチームに最も適した形を模索することが重要と言えるでしょう。

【参考資料のご紹介】

▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントはこちら

▼チーム作りについて詳しくはこちら

チームビルディングとは?目的やメリット・パフォーマンス向上の取り組み事例もご紹介

組織のボトムアップの事例3選

ボトムアップを取り入れている企業の事例として、3M、リクルートホールディングス、住友商事の取り組みをご紹介します。

3M

3Mは、従業員による新規事業創出を促すために「15%ルール」という制度を設けています。このルールは、従業員が自身の業務時間のうち、少なくとも15%を新規事業のアイデア創出に費やすことを求めるものです。15%ルールによって、従業員が自由な発想で新しいアイデアを出しやすい環境が整備され、3Mは常にイノベーションを生み出す企業として成長を遂げています。

リクルートホールディングス

リクルートホールディングスは「Ring」という新規事業創出支援制度を設けています。従業員が新規事業のアイデアを出し、審査に通ると「Ringチーム」が発足し、Ringチームは従業員が新しいビジネスを起こすための支援をおこないます。このような取り組みを通して従業員の起業家精神を育成するとともに、新しいビジネスの創出を支援しています。

住友商事

住友商事は「0→1(ゼロワン)チャレンジ制度」という社内起業制度を設け、現場の従業員が考える新たな事業アイデアの実現を後押ししています。この制度は職掌や年次などの制限はなく、海外拠点からも広く募集しており、個々の従業員の個性を尊重し、創造力の発揮を最大限にサポートしています。世の中の大きな変化に対応しながら全社的にビジネスモデルの変革を促進し、新たな価値創造へとつなげています。

ボトムアップの意思決定をする際のポイントとは?

ボトムアップの意思決定をする際は、前提として以下の2点を意識するようにしましょう。

■現場が声を上げやすい雰囲気をつくる

ボトムアップの大前提になるのが、現場の従業員が遠慮なく意見を上げてくれることです。上司に気を遣ったような意見や周囲に合わせたような意見ではなく、忌憚のない率直な声がたくさん上がってこなければボトムアップは機能しません。

そのためには、常日頃から従業員が声を上げやすい雰囲気をつくることが重要になってきます。

■現場の意見・提案を尊重する

当然ですが、ボトムアップによって吸い上げた意見のすべてを取り入れることはできません。しかし、ボトムアップを採用する以上、吸い上げた意見はできるだけ尊重する姿勢が大切です。

意見を集めるだけ集めておいて、それを取り入れる姿勢が見られなかったり、最終的に上層部の意見で決まったりすると、従業員はモチベーションを失ってしまいます。

「声を上げても無駄だ」と、それ以降、意見が出にくくなってしまうこともあるので注意が必要です。

■ITツールの導入も検討する

ボトムアップの意思決定において、ITツールの導入は効果的です。これにより、社員からのアイデアやフィードバックが容易に収集・分析でき、迅速な意思決定をサポートします。また、透明性の高いコミュニケーションが可能となり、全員が意思決定プロセスに参加しやすくなります。これは、社内の連携強化や従業員の参画意識の向上にも寄与し、組織全体の効率と創造性を高めることに繋がります。

組織改革のことならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションは、導入実績8,740社、237万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました

・業績が上がらず、組織にまとまりもない

・いい人材の採用や育成が進まない

・給与や待遇への不満が挙がっている

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら

まとめ

ボトムアップとは、現場の従業員が提案やアイデアを出し、上層部がそれらを集約・統合して意思決定するスタイルです。一方、トップダウンとは企業の上層部が決めた戦略や方針に基づいて、現場の従業員が行動する意思決定のスタイルです。

「トップダウンか?ボトムアップか?」という議論は常にありますが、正解はなく、どちらにも良し悪しがあります。とはいえ、時代が変わり、従業員の価値観が多様化したことで、従来のトップダウン経営に行き詰まりを感じている会社は少なくないようです。

「トップダウンが機能しなくなってきた・・・」と感じているなら、ボトムアップを取り入れるべきタイミングかもしれません。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

ボトムアップに関するよくある質問

Q:ボトムアップとは?

組織運営におけるボトムアップとは、下位の従業員から意見や提案を募り、それを集約して上位の管理者が意思決定をするスタイルのことです。「下から上」の方向で組織の方針や戦略をつくりあげていくアプローチだと言えます。ボトムアップ型の組織では、従業員の主体性や創造性、責任感が育まれやすくなります。また、上層部と下層部の距離感が近く、コミュニケーションが密になるため、情報共有や問題解決がしやすいと言われます。

Q:ボトムアップとトップダウンの違いは?

ボトムアップとトップダウンでは意思決定のプロセスが異なります。トップダウン型の組織においては、上層部が主導権を握っており、上層部が決定した戦略や方針に基づいて現場の従業員が動いていきます。一方、ボトムアップ型の組織では、現場の従業員から提案やアイデアを募り、上層部がそれらを集約・統合して意思決定をしていきます。ボトムアップにもトップダウンにも良し悪しがあり、必ずどちらかに決めなければいけないということはありません。組織の特性や状況によって使い分けることが大切です。

Q:ボトムアップとトップダウンのメリット・デメリットは?

トップダウンのメリットとしてよく言われるのが、迅速な意思決定ができることです。ただし、現場の従業員が受け身の姿勢になりやすく、自己実現や成長の機会を奪われ、モチベーションが低下する可能性も指摘されています。一方、ボトムアップのメリットとしてよく言われるのが、従業員の意見・アイデアを活かすことができ、組織全体の創造性を高めることができることです。ただし、現場の従業員の意見を吸い上げ、それをまとめていく必要があるので上層部に負担がかかり、意思決定のスピードも遅くなりがちです。