チームビルディングとは?目的と段階ごとのプロセス、取り組み内容等について解説!

メンバーひとりひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できるチームを組まなければ、ビジネスにおいて成果は残せません。また「良いチーム」といっても、目的や環境により、その目指すべきチーム像は異なります。

一方で、どのようなチームであったとしても、意識すべき共通点もあります。

今回は、一様には捉えにくいチームというものに対して、どのようなチームにおいても必要となる「チームビルディング」をテーマに紐解いていきたいと思います。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

目次[非表示]

▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントはこちら

チームビルディングとは

■チームビルディングの意味は?

チームビルディングというものを考える以前に、チームというものに関してご紹介します。

チームを理解する上で、チームに似た概念であるグループ(集団)との対比を通じてその特徴を紹介します。スティーブン・ロビンスは『組織行動のマネジメント』において、チームとグループの違いを下記4つの観点から説明しています。

- 目標(Goal):チームは「集団的な業績」であることに対して、グループは「情報共有」

- 相互影響(Synergy):チームは「積極的」であることに対して、グループは「消極的」

- 説明責任(Accountability):チームは「共同的」であることに対して、グループは「個人的」

- メンバーの能力(Skills):チームは「補完的」であることに対して、グループは「バラバラ」

上記の通り、グループが「集合体としての人の集まり」であるのに対し、チームには「目的」が存在していることがわかります。古くは人類が飢えを凌ぐため、大きな獲物を狩るためにチームを組織したように、チームを考える上では、共通の目的の存在が欠かせません。

また、チームが成立するための条件は、共通の目的以外にも存在します。チェスター・バーナードは組織の成立要件として「共通の目的」「協働意思」「コミュニケーション」の3つを挙げています。

これらを踏まえ「チームビルディング」を考えることが重要です。チームビルディングは日本語訳すると「 チームを作る(構築する) 」という意味です。

チームビルディングによって、共通の目的に対する認識を揃えること、円滑なコミュニケーションのための心理的安全性を高めること、協働意思を高めるための相互理解を深めることなどがポイントとなります。

(参考)チームビルディングを行う上で重要な考え方

チームビルディングを行う上で重要な考え方となるのが「組織は要素還元できない協働システム」という考え方です。 例えば5人の組織があるとすると、5人の個が集まっている組織と捉えるのではなく、10本のコミュニケーションがある組織と捉えようという考え方です。(下記図参照)

そのため、メンバーが増えれば増えるほどコミュニケーションラインは増えて行き、チームのマネジメントの複雑性が増大します。このような前提に立つと、各メンバー間でのコミュニケーションを円滑にするチームビルディングは非常に重要といえます。

▼心理的安全性に関する記事はこちら

心理的安全性とは?効果や測定方法、作り方について解説

■チームビルディングの対象者は?

チームビルディングは、

-内定者・新入社員

-中堅社員・チームリーダーなどのロワー・マネジメント層

-管理者(係長など)などのミドル・マネジメント層

-社長・役員などのトップ・マネジメント層

など、会社組織における全ての人が対象となります。

■チームマネジメントとの違い

チームビルディングと似た言葉でチームマネジメントという言葉があります。いずれの言葉も目的は「機能するチームをつくる」ということで共通ですが、「誰が主体者か」という点で異なります。

チームマネジメントは、管理者(マネジャー)からの働きかけを指しますが、チームビルディングは、チームの構成員も含めた全員で行う活動を指します。

チームスポーツで言えば、監督やコーチが指示・管理するのがチームマネジメントであり、メンバーも含めた全員で行うのがチームビルディングです。

▼マネジメントに関する記事はこちら

マネジメントとは?定義や役割・今後必要なスキルを解説

チームビルディングの目的

チームビルディングの目的は、1人では到底達成できないような大きな目標を、チームで取り組むことで達成を実現させることにあります。

そのため、メンバーひとりひとりのスキルや能力・経験を最大限発揮できなければ、大きな目標は達成できないでしょう。

ここではより具体的に、その目的の例を紹介します。

①チームのパフォーマンスの向上

チームビルディングの最大の目的は、 チームのパフォーマンスを向上させることです。

先述の通り、チームビルディングはメンバーがそれぞれの能力を主体的に発揮しながらも、一丸となって目的達成を目指す組織づくりのことです。そのような組織になることで、チームの課題解決力はアップし、結果、チームのパフォーマンスを向上させる事に繋がります。

②組織のビジョンやミッションの浸透

新しい期のスタートや新プロジェクトのキックオフなどで、チームビルディングを導入するケースも増えていますが、その主な目的は、新しい期の目標や新プロジェクト達成に向けての一体感を醸成することです。

また組織のビジョンやミッションを共有し、組織内で競争や対立するのではなく、協力して目標達成を成し遂げるマインドを作り上げる目的があります。

③コミュニケーションの活性化とマインドセットの醸成

現代はダイバーシティが叫ばれ、属性や雇用形態など様々なメンバーが混在する組織になっています。そのため、個人の多様性を活かすためには、 組織のコミュニケーション力向上が必須です。

そうする事で、メンバー同士での建設的なディスカッションが増え、組織の変革が起こりやすい土壌を作ることができます。

▼マインドセットに関する記事はコチラ

企業におけるマインドセットの意味とは?重要性や研修方法を紹介

④適切な人的配置

チームビルディングをおこなうことで、コミュニケーションが活性化するだけでなく、メンバーの価値観や考え方も理解することができます。

メンバーの価値観や考え方、得意分野などを事前に理解しておくことで、リーダーは最適な人員配置や役割分担を実現することが可能になるでしょう。

チームビルディングの5段階プロセス

ここでは、チームビルディングを効果的におこなうために「タックマンモデル」をご紹介します。 「タックマンモデル」とは、チームの状態を5段階に分け、次の段階を目指すために、チームビルディングにおいて何が必要かを表したモデルです。

この「タックマンモデル」を活用することによって、チームの現段階を把握することができ、目標達成のための施策を考えるうえでも、非常に役立ちます。 ここでは、「タックマンモデル」の5段階プロセスについて詳細をご紹介します。

①第1段階:形成期

チームが結成され、まだ間もない段階です。 メンバー間の相互理解はなく、チーム目標も明確でないため、メンバー同士は、様子を見ながらお互いのことを遠慮気味に知ろうとしている状態です。 次の第2段階へ移行するためには、メンバー間の相互理解が必要となります。

②第2段階:混乱期

メンバー間で対立が生まれている段階です。 チームが誕生し少し時間が経つと、メンバー間の考え方の相違によって、組織内で混乱が生じやすくなります。 次の第3段階へ移行するためには、対立を越えた対話を行い、お互いの考えを認めることが求められます。

③第3段階:統一期

メンバー同士の価値観や考え方を相互に理解し、チームの安定期に入ろうとする段階です。 チームの目標やメンバーぞれぞれの役割が組織内で共有されており、団結力が見られる状態です。

次の第4段階へ移行するためには、メンバーの特徴に基づいた役割分担、組織内の全員が納得感を持った目標設定などが必要となります。

④第4段階:機能期

メンバーがそれぞれの役割を果たし、相互フォローし合う体制ができている段階です。 各自が同じ目的意識を持って能動的に動いており、チームの団結力はこれまでで最も高い状態です。また、機能期はチーム目標の結果が生まれ始める段階でもあります。

このチームのパフォーマンスを保つためには、リーダーによるメンバーサポートや団結力を高めるための取り組みが欠かせません。

⑤第5段階:散会期

プロジェクトが終わったり、メンバーが異動したりすることで、チームの活動が終了する段階です。 解散を惜しんだり、メンバー間で称賛し合ったりする光景が見られれば、チームビルディングは成功したと言えるでしょう。

このように、チームビルディングは形成期に始まり、散会期に終わります。 タックマンモデルを利用して、自分のチームがいる段階を確認することで、目標達成のためのポイントや、効果的な施策を検討することができます。

【参考資料のご紹介】 モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちらからダウンロードいただけます。  組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

チームビルディングの効果・メリット

次に、チームビルディングの効果やメリットについてご紹介します。

■チームのパフォーマンスが向上する

一番の効果はチームのパフォーマンス向上です。チームにおけるパフォーマンスは単純な足し算にならないことがあります。チームメンバーが相互に弱みを補い合い、強みを活かし合うことで、チームとしての相乗効果が生まれます。

チームの相乗効果を高めるためには、相互理解を深め、お互いの強みや弱みを知ることがポイントです。

ダニエル・ウェグナー氏が提唱した、組織内の誰が何を知っているのかという情報が共有された状態である「トランザクティブメモリー」が有効活用されているチームは、パフォーマンスを高めることができるでしょう。

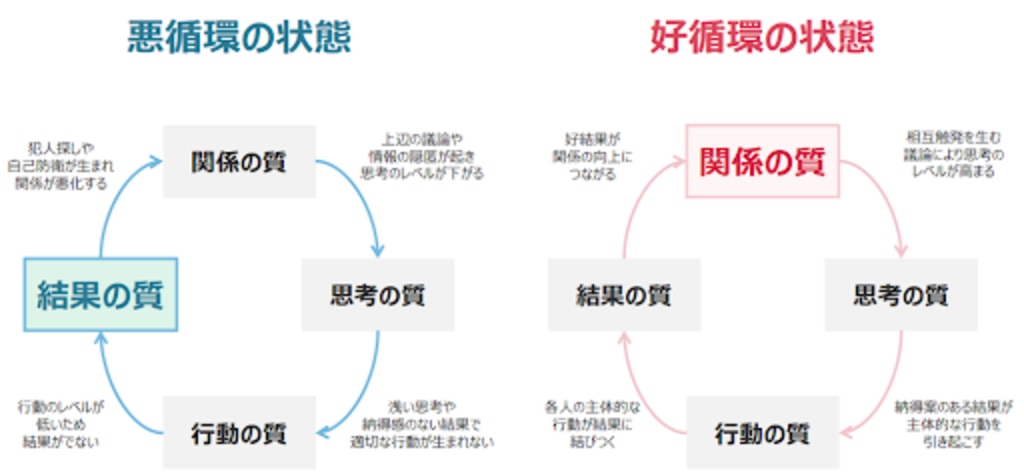

またダニエル・キム氏が提唱している「成功循環モデル」では、組織としての結果を求めるにあたって「悪循環に陥っている組織」と「好循環に入っている組織」の違いを整理しています。

悪循環のサイクルに入っている組織ではメンバーに「結果の質」から求める一方、好循環のサイクルに入っている組織では、まず「関係の質」を高めようとしていると説いています。つまり、組織としての結果の質を高めるためには、まず「関係性の質」を高めるべきであるという考え方です。

このように、組織が持続的に結果を出し、成長し続けるためには、一見遠回りするようにも見えますが、チームビルディングなどを通じた関係性の質を向上させることが重要なのです。

■個人のパフォーマンスが向上する

チームビルディングが進むとメンバー同士の信頼関係が深まるため、相互に協力し合い、また切磋琢磨しながらゴール達成に向けて考えて行動するようになります。

これにより、メンバーそれぞれのモチベーションが向上し、意欲的に仕事に取り組むようになるため、パフォーマンスが高まり、効率的な行動や生産性向上にも繋がります 。

■新しいチャレンジやイノベーションを生む

チームビルディングによってアイデアを出し合って解決した成功体験のなかで、メンバー同士で取り組む楽しさや一体感、自分ひとりでは経験できない達成感を体感することで、チームの協力関係を一層強化させることができます。

このように、個の力が集まって生まれる相乗効果は、過去に経験のない新たなチャレンジやイノベーションの創造といった効果をもたらすことでしょう。

▼【チームビルディング】に関する記事はこちら

チームビルディングとは?チームの協働関係を築きパフォーマンスを向上させるための方法とは?

チームビルディングを行う際のコツ

①チーム目標の明確化

チームの目標が明確に定まっていれば、各メンバーが目標達成に向けて行動を起こすことができます。目標が抽象的だったり、メンバーに浸透していなかったりすれば、チームワークを発揮することは難しいでしょう。

②メンバーの役割の明確化

チームで成果を出すためには、各メンバーの役割が明確になっていることが重要です。メンバーの役割を適切に設定するうえでは、各人のスキルや経験、強み・弱みなどを見極めながら、役割を明確化する必要があります。

そうすることで、各人が目標に向けて無駄なく動きやすく、適切な役割を果たしていくことで、チームの目標が達成しやすくなります。

③多様な価値観の受容

チームには、それぞれ異なる価値観を持ったメンバーが所属しています。そのため、まずはリーダー、そしてメンバー同士が、各自の考え方や価値観を、理解しなければなりません。この相互理解が進まないチームは、団結力が低下し、やがて業務にも支障が出てしまいます。

④協働意思の醸成

チームのビジョンに対しては、頭での理解だけではなく、心での共感が重要です。個々人のキャリアビジョンや、チームとしての共通体験をベースに、共感を募り、それぞれが「やりたい」と思う意志をまずは引き出しましょう。

ビジョンや理念を伝えるだけでは、メンバーが共感し、自分ごと化することが難しいことも多くあります。共感の前提となる、ひとりひとりのビジョンの醸成も意識するとより共感が募りやすくなります。

チームビルディングを行う際の注意点

①強制的な目標設定

「やらされ仕事」と感じるメンバーが多ければ、チームのパフォーマンスも低下してしまいます。そのため、目標設定の際は強制せず、メンバー各自が能動的に取り組める目標にすることがポイントです。

チームビルディングを行う際には、メンバー同士で、取り組みたいことを自由に発散させたり、事前にヒアリングしてみるのが良いでしょう。そこから目標につながる要素を抽出できるかもしれません。

②メンバーへの丸投げ

一方、メンバーの仕事に対して自由度を与えることも大切ですが、ただ丸投げで業務を渡せば、次第に方向性に迷い、モチベーションも低下していきます。

そのためミッションや業務の意味を丁寧に接続し続けるなどの取り組みが求められます。

③人数合わせのチーム編成

チームを編成するうえでは、単に人数が足りていればいいというわけではありません。誤った適性の配置によって、メンバー同士の対立やチーム内のパフォーマンス低下を生むことにも繋がり兼ねません。

そのため大切なことは、各メンバーのスキルや能力、関係性を考えてチームづくりを行うことです。

チームビルディングの取り組み事例

最後に、チームビルディングの取り組み事例についてご紹介します。

<研修>

研修を通じてチームビルディングを行う場合、チームの目的や状態にあわせて内容をカスタマイズすることができます。

例えば、まだチームができて間もない状態のときには、メンバーの相互理解のレベルは高くありません。その時期においては、メンバーの相互理解を促すような研修実施がポイントとなるでしょう。

手法としては、自分自身の人生の紆余曲折を話し、自分の人となりや価値観を周囲と共有する、といった「自分の歴史共有会」などを行うと相互理解を生みやすくなるでしょう。

また、メンバーに外国籍の方など、異なる文化やバックグラウンドを持つ方が所属する場合は、相互が持つ「暗黙の前提」に対する認識の違いを理解することがポイントになります。

異文化マネジメントに焦点を当てた組織行動学を専門とするエリン・メイヤーは、主に国ごとに文化が異なることによってもたらされる活動や人間関係の違いとして下記8つの前提の違いを提唱しています。

①コミュニケーション:ローコンテクスト vs ハイコンテクスト

②評価(ネガティブフィードバック):直接的 vs 間接的

③説得:原理優先 vs 応用優先

④リード:平等主義 vs 階層主義

⑤決断:合意志向 vs トップダウン式

⑥信頼:タスクベース vs 関係ベース

⑦見解の相違:対立型 vs 対立回避型

⑧スケジューリング:直線型 vs 柔軟型

他にも研修で行うチームビルディングとして、そもそもチームに求められる「共通目的」「意思疎通」「貢献意欲」の重要性を理解してもらうという内容を実施することも可能です。

有名な手法としては、マシュマロタワーやペーパータワーなどといった簡易ゲームに取り組みながら、共通の目標を持つ重要性やコミュニケーションの重要性、お互いに協力することの重要性を感じてもらうといった研修を組むこともできます。

マシュマロタワー

マシュマロタワー(マシュマロチャレンジ)は、パスタやテープ、マシュマロなどを使って、自立可能なタワーを立てるゲームです。少人数のチームに分かれ、18分という短時間でどれだけ高いタワーをつくれるかを競います。

チーム全員が協力することで、役割分担やコミュニケーションの重要性を学ぶことができ、チームビルディングへの好影響が期待できます。ちなみに、マシュマロタワーの世界記録は99cmです。

【必要なもの】

乾燥パスタ:20本(1.7mm推奨)

マスキングテープ:90cm

ひも:90cm

マシュマロ:1つ

はさみ:1つ

メジャー:1つ(記録測定のため)

【ルール】

・4人一組になって、できるだけ高いタワーを立てる

・時間は作戦タイムも含めて18分間

・タワーのいちばん上にマシュマロを載せ(パスタに刺してもOK)、自立していることが計測の条件

・テープで足場を固定するのはNG

・パスタ、テープ、ひもは切ってもOK

<社内イベント>

社内イベントを活用してチームビルディングを図ることもできます。社内イベントであれば、参加者が身構えずに素の自分を出すことで、深い相互理解に至れる場合があります。

例えば、季節ごとのイベントを企画したり、スポンサーをしているスポーツチームの応援に行ったりと、いつもの業務とは離れてイベントを設計することで、素の自分で周囲のメンバーと接することができます。

仕事のシーンでは見えてこなかった意外な一面が見えることで、新たな強みを知り、チーム編成に活かすといったこともできるようになるかもしれません。

このように、一見業務に関係なさそうなところにも、チームビルディングのチャンスが眠っている事も多いです。 様々なイベントを積極的に企画、参加してみて、相互理解を深めることが、通常業務のパフォーマンスをより高めるきっかけになることも、意識してみてはいかがでしょうか。

BBQ・キャンプ

BBQやキャンプにはチームビルディングの要素も多く含まれているため、趣味やレジャーとして楽しむだけでなく、社内イベントとしてもおすすめです。

BBQやキャンプを計画する人や準備、設営をする人、調理をする人、後片付けをする人など、役割分担をしながら効率的に作業を進めていく過程には仕事との共通点も少なくありません。

参加者の安全を確保しつつ、全体をコントロールするリーダーも必要です。会社の外に出て、みんなで同じ釜の飯を食べるのは貴重な経験になり、仕事においても一体感の醸成や部門間連携のきっかけが生まれるでしょう。

<ビジネスゲーム>

ビジネスゲームをチームビルディングで用いる場合、実際に仕事に近しい場面で相互がどのような判断軸を持って意思決定をするかが見えやすいという利点があります。

どうしてもスピード感が求められる判断においては「独裁」「多数決」の手法が採られるケースもあるかと思いますが、メンバーのモチベーションを考えると、比較的多くの組織が「合議」の形式を採っているのではないかと思います。

合議においてポイントとなるのは判断軸をすり合わせることです。選択肢そのものに対する議論も大切ですが、判断軸をすり合わせるコミュニケーションをとることで、意思決定におけるメンバーの納得度を高めることができます。

一方で、各々の判断軸は過去経験に紐づく価値観から生まれてきている場合が多く、すり合わせには時間とパワーがかかってしまいがちです。ビジネスゲームを通じてお互いの判断軸を認識することで、メンバーが大事にしたい価値観を比較的短時間で知ることができます。

このように、チームビルディングはその方法ごとに特徴が異なります。自分のチームの状態にあったチームビルディングの手法を取り入れることがポイントとなります。

NASAゲーム

NASAゲームは、様々な意見を一つにまとめる合意形成(コンセンサス)について学ぶことを目的としたゲームです。

【設定とお題】

参加者は宇宙船に乗って月面に着陸しようとしている宇宙飛行士です。月面には母船が待っていましたが、機械トラブルで母船から約320km離れた場所に不時着してしまいます。

宇宙船は使用不能な状態でしたが、15のアイテムは破損を免れて残っていました。母船に無事にたどり着くため、15のアイテムに、重要度の高い順に1番から15番までの順位を付けましょう。

【ルール】

・4~6人のチームをつくる

・まずは個人で優先順位を付け、その後チーム内で話し合い、チームとしての回答を出す

・チームの回答とNASAの公式回答の差を記録する(チームで優先順位5番を付けたアイテムが、公式解答で10番だった場合、差の5を記録)

・公式回答との差がもっとも少なかったチームを優勝とする

チームビルディング研修をしている会社

チームビルディング研修は、組織の生産性向上や職場の一体感を高めるために多くの企業で導入されています。特に、従業員同士の相互理解を深め、協働意識を育むことが求められる現代において、その重要性は増しています。

ここでは、チームビルディング研修を提供している企業の中から3社をご紹介します。

株式会社リンクアンドモチベーション

当社リンクアンドモチベーションは、モチベーションを切り口とした組織人事コンサルティングを提供する企業で、チームビルディング研修にも力を入れています。

当社の研修は、従業員のモチベーションを高め、組織全体のパフォーマンス向上を目指す内容となっており、数多くの支援実績があります。

また、モチベーションクラウドというクラウドサービスを活用し、組織の状態を可視化しながら、最適な研修プログラムを提案しています。

研修内容は、組織の課題や目標に応じてカスタマイズされ、実践的なワークショップやディスカッションを通じて、チームの結束力を高めることができます。

さらに、研修後のフォローアップも充実しており、持続的な組織改善をサポートしています。リンクアンドモチベーションのチームビルディング研修は、組織の活性化や従業員のエンゲージメント向上を目指す企業にとって、効果的な手段となるでしょう。

株式会社インソース

インソースは、実践的な研修プログラムを多数提供している企業で、チームビルディング研修にも定評があります。同社の研修は、ビジネスゲームやレゴ®ブロックを使用したワークショップなど、参加者が主体的に取り組める内容が特徴です。

これにより、チーム内のコミュニケーションを活性化し、相互理解を深めることができます。また、研修はオンラインでも対応可能で、全国どこからでも受講できます。

インソースのチームビルディング研修は、組織のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできるため、さまざまな業種や職種の企業に適しています。

株式会社ガイアシステム

ガイアシステムは、学び・実践・確認のサイクルを通じてチームビルディングを支援する研修会社です。同社の研修では、参加者が与えられたミッションをチーム内で共有し、課題解決に向かうゲームを実施します。

これにより、メンバーは主体性を発揮する重要性を学び、管理職はメンバーの主体性を引き出す方法を習得できます。また、NASAが取り入れているゲーム形式の研修も提供しており、チームメンバーとの合意形成を図りながら問題解決に向かうプロセスを学べます。

ガイアシステムの研修は、チーム力の向上やコミュニケーションの活性化を目指す企業に適しています。

チームビルディングの知見が得られる本

チームビルディングに関する知識を深めるための書籍を3冊ご紹介します。それぞれの書籍は、チームの構築や運営に役立つ理論や実践的な手法を提供しており、リーダーやマネージャーの方々にとって有益な内容となっています。

『チーム・ビルディング: 人と人を「つなぐ」技法』堀 公俊 著

堀公俊氏の『チーム・ビルディング: 人と人を「つなぐ」技法』は、チームビルディングの基礎から応用までを網羅した一冊です。本書では、チームとは何か、チームビルディングの必要性、チームに必要な要素など、基本的な概念がわかりやすく解説されています。

また、チームメンバーがコミュニケーションをとりやすい環境を作るためのアイスブレイクや、チームワークを形成するためのテクニックなど、実践的な内容も豊富に掲載されています。新任マネージャーやリーダーにとって、チーム運営の指針となる一冊です。

『THE CULTURE CODE ―カルチャーコード― 最強チームをつくる方法』ダニエル・コイル 著

ダニエル・コイル氏の『THE CULTURE CODE ―カルチャーコード― 最強チームをつくる方法』は、成功するチームの文化とスキルを解説し、最強のチームを作る具体的な戦略と実例が学べる一冊です。

本書では、GoogleやIDEO、ピクサーなどの成功事例を元に、効果的なチーム文化の構築方法を探求しています。

コミュニケーション、信頼、協力といった核心的な要素がどのようにチームのパフォーマンスを高めるかを、実践的なアドバイスと共に示しており、チームリーダーやマネージャーにとっての必読書です。

『中小企業の退職者撲滅法!! 不機嫌な職場を上機嫌な職場に変える! 楽習チームビルディング』藤咲 徳朗 著

藤咲徳朗氏の『中小企業の退職者撲滅法!! 不機嫌な職場を上機嫌な職場に変える! 楽習チームビルディング』は、退職者を減らすために「上機嫌な職場」に変えるためのチームビルディング法である「楽習ビルディング」を実践できるノウハウが書かれています。

本書では、チームビルディングの実施で新卒採用者が1年間で41名退職した会社の退職者がゼロになった事例や、業績が毎年増収増益の会社になった事例など、実際の企業の例からチームビルディングを学ぶことができます。マネージャーだけでなく、チームメンバーにも読んでもらいたい一冊です。

組織改革のことならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションは、導入実績12,560社、509万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました

・経営方針や戦略が現場に浸透せず、行動に結びつかない

・組織全体の連携が弱く、成果に結びついていない

・優秀な人材の採用・育成が思うように進まない

・従業員の給与・待遇に対する不満が高まり、離職リスクが懸念される

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちらからダウンロードいただけます。

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

記事まとめ

いかがでしたでしょうか。

働き方の多様化などで、チームのあり方が日々変化する中、チーム作りにおいて課題を持つ方も多いでしょう。今回ご紹介したように、チーム状況に合わせた、最適な「チームビルディング」をおこなうことで、チームが上手く機能するかもしれません。

絶対解のないチームビルディングにおいて、本記事が、最適なチームづくりの一助となれば幸いです。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

チームビルディングに関するよくある質問

Q:なぜ今、チームビルディングが重視されているの?

近年、ビジネスの多様化・複雑化や技術の高度化が進み、個人でできることに限界が生じてきたことから、チームビルディングの考え方が重視されるようになっています。どれだけ優秀な従業員でも、個人として実現できることには限界があります。

複雑で多岐にわたる課題に柔軟に対応していくためには、個人のスキルアップはもちろんのこと、チームとしてパフォーマンスを高めることが不可欠です。効果的なチームビルディングができれば、1+1の結果を3にも4にも引き上げることが可能になるでしょう。

Q:チームビルディングとチームワークの違いは?

チームワークとは、チームに所属するメンバー同士が協力姿勢を持つことを言うのが一般的です。

これに対してチームビルディングは、チームワークの考え方を包含しつつ、メンバー全員が主体性を持ち、それぞれが持つ能力を最大限に発揮することに重点を置いて組織づくりをすることを言います。

あくまで言葉のニュアンスですが、チームワークは個々の弱みを補い合うという側面が強く、チームビルディングは個々の強みを最大限に活かして強いチームをつくり上げるというイメージです。