オブザーバーとは?会議での役割、アドバイザーとの違いも解説

ビジネスでは会議や社員研修の場で活用されることが多い「オブザーバー」ですが、その意味や効果の出る方法を具体的にご存知ではない方も少なくないのではないでしょうか。もしかすると「社員を見張る監視者」というイメージもあるかもしれません。

しかし、オブザーバーを活用することでそれまでの施策や活動の効果をより一層高めることができます。

目次[非表示]

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

本記事では、基本的なオブザーバーの意味やその必要な場面、活用する際のポイントをご紹介します。

▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

オブザーバーとは?シーン別に意味は異なる

オブザーバーとは、英語で観察者や監視者、傍聴人ないしは陪席人などを意味する「observer」から由来した言葉です。

イメージとしては、集団で会議や研修など何らかのミーティング・集まりの際に「中心になって発言や行動をする人」ではなく、「輪の外から俯瞰的に見ている人」だと言えるでしょう。

そのため、基本的にオブザーバーにはミーティング・集まりにおける決定権や議決権は無く、他の主な参加者や決裁者に委ねられます。

一方で、発言権はありますが司会者・進行役から求められない限りは発言をせずに、内容や参加者の発言・行動を把握しながら進行を見守っている場合が多く見受けられます。

・スポーツにおけるオブザーバー

特にゴルフで用いられますが、「審判のサポートをする人」の意味合いが強いと言われています。競技において判断が難しい場合に、得ている情報や知見を元に意見を述べたり、競技者のルール・マナー違反を審判に報告したりする役割があります。

・国際社会におけるオブザーバー

「国連オブザーバー」という言葉で用いられており、国際連合の正式加盟国ではありませんが国連総会やその他の会合に出席する国家の事を指しています。この場合は発言権が認められています。

オブザーバーの類義語

オブザーバーに近い言葉を持つ言葉には、解説者や評論家、コメンテーターなどが挙げられます。

それぞれ「何かを観察・観測した上で自身の意見を述べる」という役割であり、オブザーバーが必要に応じて「自身の意見を参加者に伝える」のに対して、野球中継や書評など「自身の意見を他の第三者に伝える」意味が強い傾向があります。

オブザーバーの対義語

一方で、オブザーバーの対義語としてはパフォーマーやアクター、特にビジネスシーンではレギュラーが挙げられます。オブザーバーの持つ「観測者」「観察者」という意味に対して、「実際に何かの行為をする人」「定期的に主体者として参加する人」という意味があります。

また、基本的にレギュラーには議決権があり、積極的な発言参加を求められます。

ビジネスシーンにおけるオブザーバーの意味

様々なシーンで活用されているオブザーバーですが、ビジネスシーンでは先述した通り会議や研修などのミーティングの場で全体の進行を見守る立場を意味する場合が多いでしょう。

やはり基本的にオブザーバーにはミーティング中での議決権は無く、発言も積極的に行うことはあまりありません。

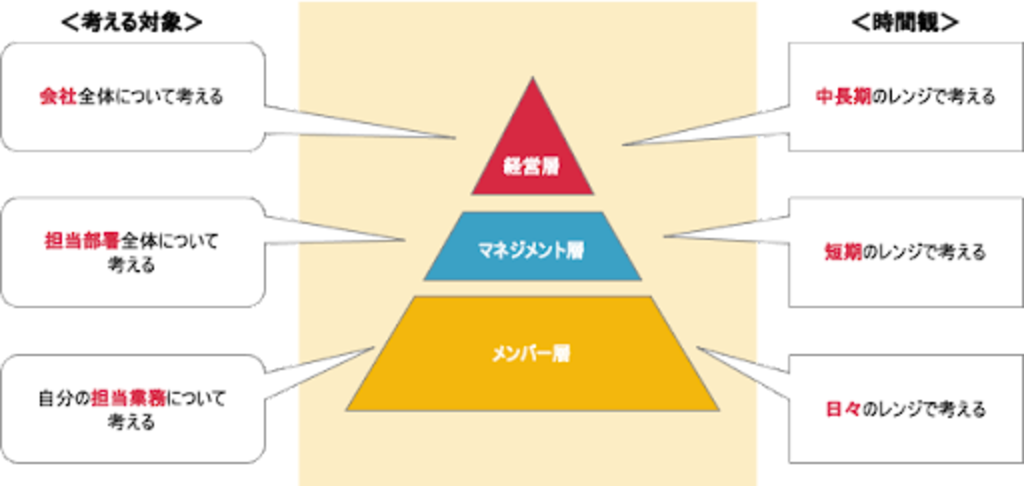

組織の中では立場によって見ている視界に下図のように「個別性」が生じることがよくあり、人によって「全社視点で長期的に考える人」と「個人視点で短期的に考える人」が出てくるため、それぞれの意見の食い違いが起こりやすくなります。

オブザーバーはこうして生じている全体構図を客観的に捉える立場だとも言えるでしょう。

(参考:視界の個別性)

また、機密情報でない限りはメモや議事録を録ることができます。

そしてミーティングの後には、オブザーバーが新入社員の場合は「感想レポートの提出や振り返り」を行い、管理職や有識者など見識が高い立場の人である場合は、「進行者や取りまとめ役にフィードバック」を行うなど、その後に活かすことが多いでしょう。

オブザーバーとアドバイザーの違いとは

オブザーバーと共によく使われる言葉として、「アドバイザー」があります。この2つの言葉は特に混同がされやすいのですが、オブザーバーが「進行を見守ること」が目的であるのに対して、アドバイザーはその名の通り「アドバイスをすること」が目的という違いがあります。

アドバイザーは助言者や忠告者、顧問などの意味を持つ通り、ミーティングでの議論に対して専門的な知見やそれまでの経験などを元にして意見を述べてその場での決定・判断にも積極的に関与することが求められます。

ビジネスシーンでは一般的にコンサルタントや税理士のように企業の外部の人間がアドバイザーの役割を担うことが多い傾向があります。

企業内だけではどうしてもミーティングの参加者が持っている視点や提示する意見が自社での常識や枠組みに偏ってしまう場合があるため、アドバイザーによる議論の方向修正や、コメントを貰うことが有効です。

アドバイザーとは?オブザーバーとの違いや役割、種類などを解説 | 管理職研修ならストレッチクラウド

オブザーバーとコメンテーターの違いとは

オブザーバーとコメンテーターは、情報を取り扱う役割において重要な違いを持っています。オブザーバーは主に観察者としての役割を果たし、彼らは事象や行動を客観的に観察し、それを記録することが主な任務です。

彼らの目的は、いかなる個人的見解や解釈を加えることなく、事実をそのまま提供することにあります。

これに対して、コメンテーターは観察した事象に対して意見や解析を加える役割を担います。彼らは、観察されたデータや事象に基づいて、自らの知識や経験を用いて評価や批評を行い、視聴者や読者に対してより深い理解や新たな視点を提供することを目指します。

オブザーバーと陪席の違いとは

オブザーバーは、会議や討議においては発言権や投票権を持たず、あくまで情報収集や学習のために存在します。彼らの役割は、進行を静かに観察し、得られた知識を自身の組織やグループにフィードバックすることにあります。オブザーバーは主に外部の人間であることが多いでしょう。

一方で、陪席者は会議におけるより能動的な参加者であることがあります。彼らは議論に参加することはできるが、投票権は持たない場合が一般的です。しかし、陪席者は特定の技術的な知識や専門性を持ち込むために招待されることがあり、議論を促進する役割を担うこともあります。

オブザーバーに求められる役割

オブザーバーはミーティングの中で積極的には発言をしませんが、その中でもオブザーバーが持つ役割は十分にあります。今回はビジネスシーンにおける代表的なものをご紹介します。

役割①:ミーティングの公平性を保つ

オブザーバーはあくまで第三者ではありますが、「議論を放置する傍観者」ではなく「参加者それぞれの考えや意見を公平に見る観察者」としての役割を担う必要があります。

公平に参加者が意見を交わして全体の納得感のある進行ができることが理想ですが、時には社内の上下関係や経験・知識の差により特定の人物の意見が優先されてしまう場合もあります。

オブザーバーが公平性を保つスタンスを持って参加していることで、そのような意見の偏りを防止することが期待できるでしょう。

役割②:責任を持った発言を促す

また、オブザーバーは「参加者の発言自体の責任感を高める」という役割もあります。第三者的な立場の人がミーティングに参加していることで、参加者には「ちゃんと見られている」という意識が芽生え、無責任な発言やあまりにも議論の方向性から外れた意見を控える効果が期待できます。

役割③:客観的な意見で議論の質を上げる

基本的にオブザーバーとしてミーティングに参加する場合には積極的には発言をしませんが、先述したように時には司会者や進行役から意見を求められる場合もあります。その場合には「専門家としての意見や、第三者としての客観的な意見を述べる」役割があります。

議論の取りまとめや整理を深く行うことは参加者に任せることが望ましいですが、それまでの議論で感じたことや経験上の意見を提供することで議論の質を高めることができます。

オブザーバーが必要となる場面の具体例

ここまでオブザーバーの意味や、持っている役割などについてご紹介してきました。では、実際にどのような場面でオブザーバーは必要なのでしょうか。主にオブザーバーが必要になる場面をいくつか見ていきましょう。

場面①:新入社員や若手社員がメインのミーティング

まずオブザーバーが必要になるのは、新入社員や若手社員など社歴・経験が比較的浅いメンバーが多く参加するミーティングです。この場合にオブザーバーが参加する目的は「ミーティングにメリハリをつける」ことにあります。

時には新入社員や若手社員だけでミーティングをする機会もあるでしょう。主体性を育む効果はありますが、場合によっては緊張感が欠けてしまい、ミーティングの生産性が落ちてしまうリスクも孕んでいます。

その際には観察者であるオブザーバーを活用することでメリハリをつけ、有意義なミーティングにすることができます。タイミングによっては助言を行ったり、拙いビジネスマナーへの指摘も行うと効果的です。(参考:ビジネスマナーとは?基本が学べる研修効果や内容を解説)

場面②:進捗が悪いプロジェクトのミーティング

進捗が悪いプロジェクトのミーティングにもオブザーバーの活用が有効です。ミーティングの進め方や議論の内容を客観的に見ることで、そのプロジェクトの改善点を見つけることが期待できます。

ただし、オブザーバーとして参加する時やその中で意見を述べる時には、「目的は責めることではなく、助けること」という目的をしっかり伝えることがメンバーのモチベーションを維持するために大切です。

場面③:参加者とポイントのすり合わせが必要なミーティング

社員研修や育成目的の会議でもオブザーバーの参加が必要です。この場合では上司や経営層が参加し、「参加者と視点や観点をすり合わせること」が目的です。

ミーティングでの議論を聞いた上で、上司や経営層から見た感想や今後に向けて持って欲しい視点を伝えることでより成長を促進することができるでしょう。

【役割別】オブザーバーとしてミーティングに参加するメリットとは

オブザーバーとしてミーティングに参加することは、多くのメリットを提供します。ここでは、異なる役割に応じた具体的な利点を三つ挙げて解説します。

情報収集

オブザーバーは、自ら積極的に議論に参加することなく、会議の進行と内容を静観することができます。これにより、客観的な立場から会議の流れや議論の内容を詳細に把握し、組織の意思決定プロセスやプロジェクトの進行状況に関する重要な情報を収集することが可能になります。

また、会議の結果や決定事項を他のチームメンバーや部署に正確に伝えるための基盤となり、情報の整合性と透明性を保つのに役立ちます。

学習と理解の深化

新しいプロジェクトや未知の領域に関する会議にオブザーバーとして参加することで、その分野の知識や業界の動向を学ぶ絶好の機会を得ることができます。

オブザーバーは議論に直接関与しないため、異なる視点やアプローチをじっくりと観察し、理解を深めることができます。この経験は、将来的に同様の状況や問題に直面した際の対応能力を高めるために非常に価値があります。

組織全体の連携強化

オブザーバーは異なる部署やプロジェクトチーム間の橋渡し役として機能することができます。会議で得られた情報を他のチームや部署と共有することで、組織内の透明性を高め、異なる部門間の協力と理解を促進します。

また、部門間の情報格差を解消することで、組織全体として一貫性のある戦略的な判断が可能になり、全体の効率と効果を向上させることができます。

オブザーバーが心がけるべき3つのポイント

オブザーバーが持つ効果を最大限発揮するために心がけるべきポイントがあります。自分がオブザーバーになる時や、誰かにオブザーバーを任せる際にはこれからご紹介することを念頭に置いておくと良いでしょう。

ポイント①:求められている役割を把握して実行する

オブザーバーには色々な役割があることに先ほど触れました。そのため、その役割の認識が曖昧であったり、参加者や本人でズレていると本来期待していた効果が得られなくなる可能性があります。

そのため、「なぜオブザーバーが必要なのか?」「どのような役割を期待しており、参加者とどういう接し方をして欲しいか」をしっかりと決めることが重要です。

ポイント②:第三者としての立場を守る

また、どの役割でも共通していることは「オブザーバーはあくまでミーティングの効果を最大化するための第三者である」ということです。議論の内容に踏み込みすぎたり、論点がずれたままにしてしまったりすることは、オブザーバーとしての役割が全うできなくなる要因になります。

しっかりとミーティングの内容を観察して、「任せるタイミング」と「介入するタイミング」をバランスよく使い分けられると効果的です。タイミングを図るのが難しい場合は、事前にコメントを述べるタイミングを司会者とすり合わせておくことも有効です。

ポイント③:発言に責任を持つ

ミーティングでは発言をしないことが多いため、その分発言の影響力が大きくなりやすい傾向があります。特に社歴や経験が長い立場だと参加者の意見よりも発言力を持っています。

そのため、自身の発言がどのような影響を与えるかを考えた上で伝え方にも気を払うことが重要です。

社員のモチベーション管理ならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションでは人材開発・組織開発・人材採用の3領域において基幹技術であるモチベーションエンジニアリングを用いて研修・コンサルティングサービスを提供しています。

創業以来20年以上、様々な規模・業態の上場企業500社を含む2000社以上の企業を支援してきた実績を活かして、組織改善の習慣化を実現するモチベーションクラウドも提供しています。

・業績が上がらず、組織にまとまりもない

・いい人材の採用や育成が進まない

・給与や待遇への不満が挙がっている

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

まとめ

オブザーバーは「とりあえず参加しておく」という活用を続けていると、その効果を有効活用できなくなってしまう場合があります。必要な場面に応じてそこで発揮してもらう役割をしっかりと考えて活用することで、それまで以上にミーティングの成果を上げることが期待できます。

一方で、オブザーバーは比較的実行しやすい施策でもあります。本記事でご紹介したことを元にして、「気軽に生産性を向上する」ことにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら