【前編】売上5兆円、従業員17万人のグローバルメーカー、株式会社デンソーの「強いチームづくり」 〜強いチームをつくる“対話”とは〜

連結売上収益5.4兆円、従業員17万人を超える世界屈指の自動車部品メーカーである株式会社デンソー。

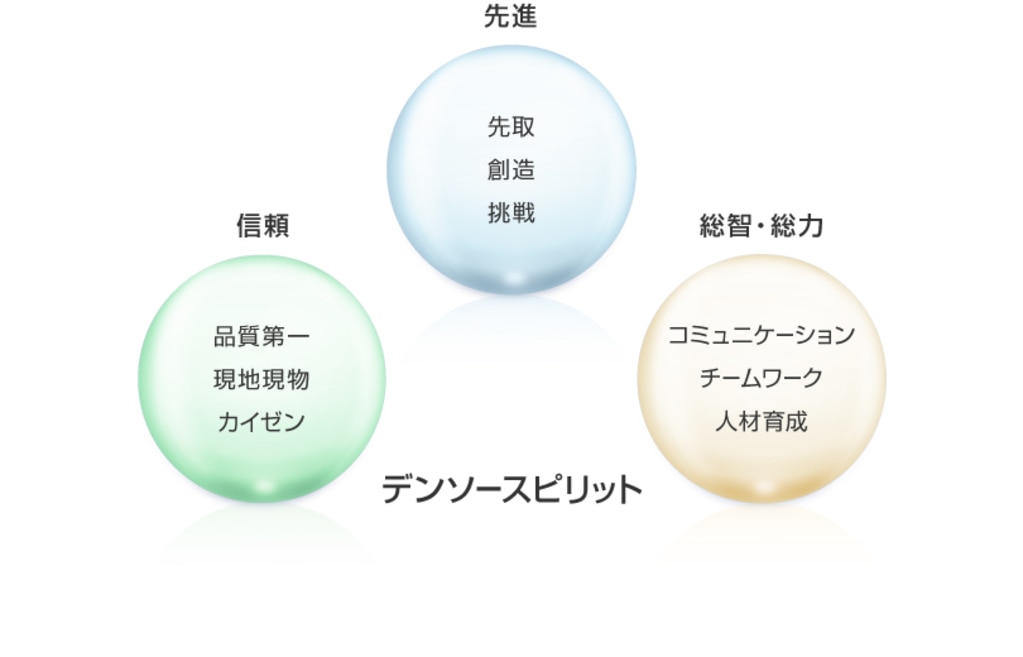

同社では、創業以来受け継がれてきた価値観や信念を明文化した「デンソースピリット」を、全社員の行動指針にしていますが、その一つが、「総智・総力」。つまり「チームの力」です。

今回の記事では、デンソーにおける「強いチームづくり」の秘訣や、そもそもなぜチームを大切にする組織風土が根付いているのか、について、デンソー人事部長 加藤晋也氏に、リンクアンドモチベーション 大手企業向けモチベーションクラウド事業責任者 大澤雷大がお話を伺いました。

【プロフィール】

株式会社デンソー 人事部長 加藤 晋也氏

株式会社リンクアンドモチベーション 大手企業向けモチベーションクラウド事業責任者 大澤 雷大

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら

クルマづくりはチームワークの結集

株式会社リンクアンドモチベーション 大澤 雷大(以下、大澤):

本日はお時間をいただきありがとうございます。今回は、「強いチームづくり」というテーマで、デンソーさんで取り組まれていることについてお話を伺います。

チームづくりには昔から力を入れてこられたのですか?

株式会社デンソー 加藤 晋也氏(以下、加藤氏):

そうですね。創業当時から源流はありました。デンソーは、1949年にトヨタ自動車の一部門がスピンアウトする形で、日本電装株式会社として創業した会社です。

その当時、「車を国産化したい」という熱意を持ったリーダーがいました。まだ誰もやったことがない、そんなモノづくりが日本でできるのかという時代です。その環境下でも、「国産化するんだ」という強い意志を持っていました。

しかし、もちろんそれは1人ではできないですよね。車は、3万点以上の部品から成り立っています。ボディを造る人もいるし、電装品を造る人もいる。

車はまさにチームワークの結集です。そこが私はデンソーのチームワークの源流だと思うのです。

大澤:なるほど。それはとても納得感がありますね。それが現在に続いているのですね。

加藤氏:はい。創業以来、トヨタ自動車を中心に自動車用電装部品を拡販し、現在では世界中のカーメーカーに広く部品を提供しています。

そのため、今や社員も世界中にいて、その数は17万人にも上ります。その全世界の社員に大切にして欲しい価値観をまとめたものが「デンソースピリット」です。

その中にも、「総智・総力(コミュニケーション、チームワーク、人材育成)」が挙げられています。

このチームワークを大切にする不動の価値観こそが、デンソーの大きな強みだと思っています。

お客様に当社を選んでいただいているのは、やはり、非常に難しい技術、とても難しいモノづくりでも、「デンソーなら何とかしてくれる」と思っていただいているからだと思います。

そんな高い期待をいただけること、そしてその高い期待に応えられるのはチームワークあってこそだと思います。

▼先進 |

先取:変化を先取りしたい 世の中の人々に驚きや感動を与えるためには、常に高い視点で社会全体が何を必要としているのか、我々はどんな貢献ができるのかを捉えることが必要です。そのためには、一人ひとりが自らの業務の将来に想いをめぐらせ、他に先駆けたいという想いを持つことが大切です。 創造:新しい価値を生み出したい 目指す姿を実現しようとする過程において、ともすれば過去の事例に固執したり、自分にとってやりなれた方法を優先しがちです。一人ひとりが柔軟な発想と豊かな想像力を持ち、さまざまな角度から考えることが重要です。 挑戦:難しい壁を乗り越えたい 先進のスピリットを体現していくには、強固な意志や高い意欲が必要です。目の前に立ちはだかる困難にひるむことなく立ち向かう精神を持ち、自ら行動を続けることが大切です。壁を突き破る強さは、壁を怖がらずにぶつかっていく意志や必ずものにしたいという意欲によって生まれます。 |

▼信頼 |

品質第一:お客様に最高の品質を届けたい デンソーがモノづくりの会社として社会的責任を果たしていくためには、「品質第一主義」に徹してお客様に信用頂けるモノづくりを貫いていくことが絶対条件です。最高の品質を達成するためには、一人ひとりの意識だけでなく、計画段階から最終段階まで異なる分野・階層の人たちが一丸となって取り組むことが不可欠です。 現地現物:事実を正しく把握したい 問題解決のためには、まず正しく現状を把握する。実際に現地に足を運び現物を確認し、その現象の奥にある真因を追求して的確なアクションに結びつける。この現地現物主義の実践こそ、デンソーにおけるあらゆる仕事の基本です。 カイゼン:現状より少しでも上を目指したい あらゆる場面で一つ上を目指す。たとえ小さな改善であっても、昨日よりも今日、今日よりも明日というように、工夫を凝らし粘り強く改善する。この地道な改善の積み重ねこそが発展の原動力です。 |

▼総智・総力 |

|

※参考:「デンソースピリット | 理念 | 企業情報 | デンソーについて | DENSO - 株式会社デンソー / Crafting the Core /」

https://www.denso.com/jp/ja/about-us/corporate-info/philosophy/denso-spirit/

チームワークが強みの会社が、今改めてチームづくりに取り組む理由

大澤:そんなデンソーさんが、今、改めて「強いチームづくり」に力を入れてらっしゃると伺いました。その背景には、どのようなことがあったのでしょうか?

加藤氏:そもそも、今、環境変化によってチームづくりの難易度が高まっていると感じています。国によってその変化が訪れる時期は異なりますが、日本の話をすると、従来は比較的同質な人材が多かった。

平たく言うと、日本人で、男性で、新卒で入社してきた人達です。そのため、チームをワークさせることが今と比べると難しくなかった。また、ゴールも割と見えやすく、上司がゴールを示しやすかった。

しかし、今の時代は大きく変わってきています。まず、メンバーが多様になってきています。日本人だけではなく多国籍になり、女性や中途入社者も増え、組織の編成においても年上の部下がいることが珍しくなくなりました。

さらに、VUCA時代では、上司がゴールや必勝法を全て示すことは不可能です。そのため、チームをワークさせることはとても難しく、高度なスキルが必要だと思っています。

大澤:なるほど。つまり、単一的な集団を確実性の高い目標に向けて推進していくというところから、多様な集団を不確実性の高い目標に向けて推進していくところに変わっていくということですね。

チームづくりが難しい時代に、研修や制度以上に大切なこと

大澤:その変化に向けて、最近特に注力して進めている取り組みなどありますか?

加藤氏:「高度なスキル」といったそばからなのですが、まず一番に、対話の頻度と質を高めていくことをやろうと思っています。

多様なチームのマネジメントというと、「ダイバーシティ教育を増やそう」「ミレニアルズの価値観に合わせた制度改定をしよう」という発想があがってくる場合もあると思います。

しかし、多様な個と向き合うことの本質は、私は「対話」だと思っています。

お互いが言い難いことも含めて本音で語り合うこと、判断の奥底にある自分の譲れない価値観まで話し合うこと、そういった対話無しには、どのようなスキルアップ研修や新制度も機能しないのではないかと思います。

そして、本音の対話をすることが日常茶飯事になるには時間がかかります。だからこそ、真っ先にここに取り組もうと思ったのです。

大澤:確かに、人材の多様化に制度の多様化で対応していくのはイタチごっこになりますね。

加藤氏:正直に申し上げると、実はそんな議論も最初はあったのです。さらに種明かしをすると、「対話」の重要性を後押ししてくれたのは社員の声でした。

大澤:そうなんですか?

加藤氏:はい、もともとデンソーは社員が積極的に声を上げて取り組みを始めていく文化が強いのです。

品質改善や問題対応のチームが自然と立ち上がり、一人ひとりがアイデアを出してみんなで形にしていく「小集団活動」も活発ですし、労使での対話を重ねて、会社の経営に社員に関わってもらうことも昔から続けています。

その一つの取り組みとして労使協議会も開催していますが、そこで指摘されたことが「上司と部下の対話がもっと必要だ」ということです。

大澤:現代のチームづくりの難しさを、社員の方も危機に感じていらっしゃるのですね。

加藤氏:そうだと思います。デンソーは、会話はもともと多い会社です。悪いニュースやトラブルを真っ先に打ち上げる文化も強いと思います。

モバイルワークが浸透している時代において遅れていると思われるかもしれませんが、社員の出社率も未だに高く、社員同士や上司部下が顔を合わせて話す機会は多いのです。だからこそ「ちゃんと対話ができている」と安心してしまっていたのだと思います。

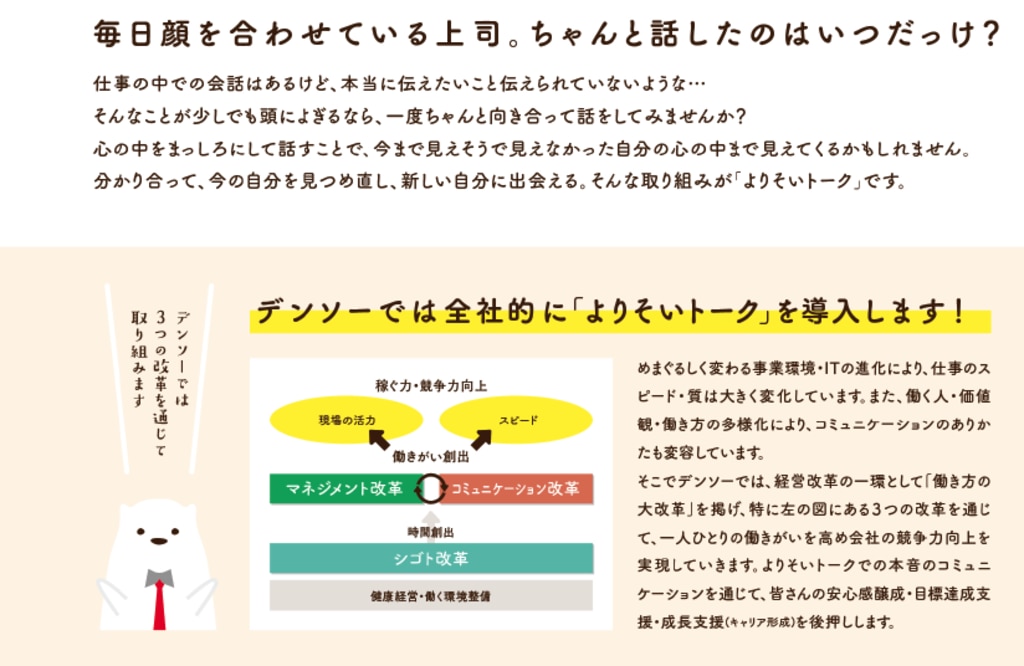

そこを労使協議会の場で社員にグサッと指摘された訳です。その危機感に迅速に応えるべく、早速「よりそいトーク」を展開しています。

大澤:「よりそいトーク」ですか?

加藤氏:はい、デンソー流の1on1のことです。日常的に話していることで対話ができていると思い込んでしまった反省を活かし、意識的な対話をすることに改めて取り組んでいきます。

多様な人材とチームワークを実現するためには、今まで以上に意図を持ってメンバーの価値観や仕事に対する姿勢、キャリアの考え方などを聴く努力が必要です。

労使協議会の意見に加えて社内アンケートの結果からも、上司は部下と話しているつもりでも、部下は話せていないと感じていることが分かりました。

しかも、社員の話を色々聞いてみると、内容も業務に直結した話題に終始していることが分かってきました。そこで、ただ多く話すのではなく、相手の本音や真意に「よりそう」対話に変えていきたいという思いを込めました。

※本記事中に記載の肩書きや数値、固有名詞や場所等は取材当時のものです。

従業員エンゲージメントを可視化・改善する、「3分でわかるモチベーションクラウド」 資料はこちら

▼モチベーションクラウドはこちら

▼関連記事▼

本編の後編となる「売上5兆円、従業員17万人のグローバルメーカー、株式会社デンソーの『強いチームづくり』〜必勝法のない時代に求められる、これからの人事〜」はこちら