「働く」の全てが変わる 5大変革を押さえれば未来が見える ~全てが数値化される時代の人生スゴロクは? ーPost AI時代のHR Techとは、管理者にとって働く人にとっての環境変化~

マッキンゼー、Google、楽天…13職を経て、気鋭のIT批評家として知られる尾原和啓氏。新著『モチベーション革命』はKindle版DL初日でAmazonランキング1位に。

今回、尾原氏に寄稿頂いた短期連載では、世界最大の人事イベント「HR Tech Conference 2017」の総括を元に、これからのHRテック事情について、押さえておくべきポイントについてレポートしていきます。

【執筆者】IT批評家、藤原投資顧問シニアアドバイザー 尾原和啓 氏

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら

HRテックについてよく受ける質問が「今の採用プロセスが、どうデジタル化するのか」「今ある人事評価システムが、AIによってどれくらい楽になるのか」というものです。

やはり多くの人が気になっているのは、現状のHRに技術が掛け合わさるとどうなるか?ということなのではないでしょうか。

しかし、今起きているHRテックの変化は、単にAIによって効率化されるという狭義に収まるものではありません。

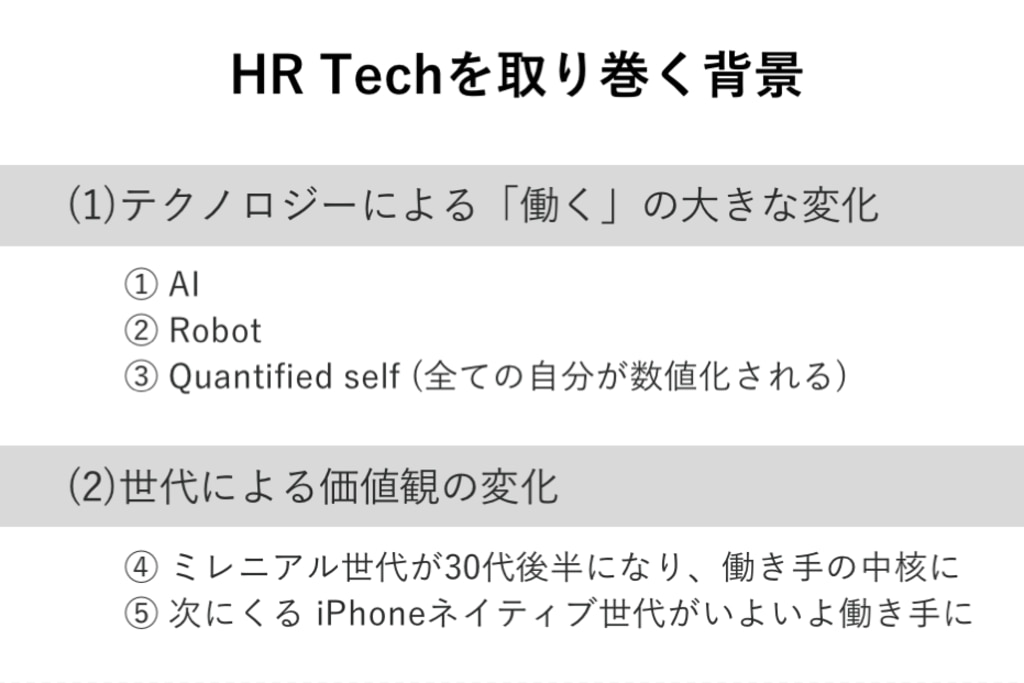

その理由は、AIによる「技術の変化」に加え、ロボットによって誰でもできる仕事が自動化することによる「人が担うべき仕事そのものの性質の変化」、さらに働き手の中核を担うミレニアル世代や、社会進出し始めたiPhoneネイティブ世代による「世代による価値観の変化」が、絶妙に掛け合わされるからです。

第1回目は、「技術の変化」や「価値観の変化」がそれぞれどのように起きているかを考察していくことで、最新のHRテックを取り巻く実態と背景についてお話させていただければと思います。

※今年20年目となるHR Technology Conference 写真は元グーグル人事担当責任者で「ワーク ルールズ」の著者 ラズロ・ボック氏

パーソナライズの時代とは

ところで最近、Googleで遊園地などの混雑しやすいスポットを検索し、Google Mapsへ飛ぶと、店の混雑時間がグラフで表示されるのをご存知ですか?不思議なことに、例え店のレビューやチェックイン情報が0でも、なぜか混雑時間だけは表示されているのです。

Googleはどうやって混雑時間を把握しているのでしょう?おそらく、Google Mapsを利用しているユーザーのGPSデータを集計し、匿名化することで統計データを表示しているようです。

ユーザーからすれば、「11時の開店時が一番混むから、13時にずらそうか」などと、プライバシーは守られつつ、みんなの行動データを参考にして効率的な行動をとることができる。

このように、ユーザーの行動がクラウド上へ集まれば集まるほど、データを貯め込んだAIが、最も効率的な行動をオススメしてくれる。

あらゆるユーザーのデータが数値化されることによる「パーソナライズの時代」が、ほんの身近なところですでに始まっているのです。

ちなみに、毎年、人事関連の傾向についての調査「Human Capital Trends」という詳細なレポートを作成している監査法人・米デロイト社のジョシュ・バーシンは「Quantified self(数値化される自分)」という言い方をしています。

※米デロイト社のジョシュ・バーシンによる人事関連の傾向についての調査「Human Capital Trends」

このパーソナライズシステムが最もインパクトを起こすと言われている分野がHRテックなのです。なぜなら、個人の人生における選択のうち、最も悩ましいテーマが「働くこと」だからです。

全てが数値化されて、そこからの人生の成功確率が予測可能になっていき、成功確率をあげるための行動選択肢が提示されるようになっていったとき、働き手は自分の人生スゴロクをどうやって選択していくのでしょう?

雇い手はどうやって一人一人の人生スゴロクをまとめあげ、変化する時代に会社という集団を構成し続けるのでしょうか?

HRテックでは、個人の行動全てがデータ化され、AIによって「自分はどの会社を選び、どの部署につき、プロジェクトのなかでどんな役割を全うすればいいのか」について、個人、会社、そして社会にとって最適な形について、あらゆるプランを提案してくれる、ということがすでに起こり始めているのです。

※HR全体を大きく変化させる5つの潮流

では具体的に、これらのパーソナライズシステムは、HRテックにおいてどういう形で行われていくのでしょうか?

採用重視から、評価・育成重視へ

これまでの人材ビジネスというと、イメージされやすいのは「採用」だったと思います。

それは「採用」が、「評価」・「育成」よりも可視化、最適化、コントロールがしやすいものだったからかな、と思っています。

しかし、本来最もインパクトがあるのは「評価」と「育成」ですよね。なぜなら雇われる側からみると、サラリーマンの平均的な転職回数は1〜2回。長い労働人生を考えると、採用プロセスにかかる時間はせいぜい1年くらいです。

それに対して、「評価」と「育成」のプロセスは、働いている限りずっと続くものです。仮に65歳まで働いたとして、43年間ですから、「評価」・「育成」に40倍の比重がかかっているわけです。

特に変化しない時代は、社員をパーツとして磨いていくだけでよかったですが、連続的にしかも破壊的に変化する時代では変化に対して新たに採用する人員だけでは間に合いません。

既に雇用されている社員の方々が、新たな変化に対する適切な人員を選び出す評価と、新しい時代に必要な能力を培う育成がとても大事になってきます。

そのため、これまで「採用」を重視してきたHRテックは、ここ数年で一気に「評価」「育成」のシステム整備を進めています。詳しい説明は第2回へ譲るとして、まず、これらが大きな流れ、全体の背景としてあります。

そして、「価値観の変化」が掛け算されることで、今新たなトレンドが生まれています。

個人志向なミレニアル・iPhoneネイティブ世代の波

ミレニアル世代やiPhoneネイティブ世代が、今後ビジネスの主役になろうとしている今。彼らの特徴の一つである個人志向が、このHRテックの時流を変化させてきています。

上の世代に比べ、彼らは“会社や団体のため”というモチベーションが薄く、“自分自身のため”なら頑張れるという個人志向な世代です。

つまり、ひと昔前までのように「会社の成績のためにみんなでがんばろう!目標達成したらみんなで焼肉だ!美女とワインで乾杯だ」と煽っても響かず、「え。それなら地元の友達とBBQした方が楽しいし、サイゼリヤのワインで十分だよ」というのが本音。

それは特に日本においては会社が人生全部を守ってくれた終身雇用制が崩壊していることが拍車をかけて、”会社のために”の前に”個人のために”とならざるえない世代なのです。

つまり、「会社のためじゃない。“君の”成長のためにこのプロジェクトに参加しないか」と言ってあげないと、モチベーションが上がりにくい世代なのです。こういった世代が36歳以下つまり会社の課長以下、会社のオペレーションを担う中心になっている。

おまけに、今後ロボットが誰にでもできる仕事を自動化していきます。そういった破壊的に変化していく時代の中で、彼らは働くスキルやモチベーションをより能動的に引き上げていかなければならない局面を迎えてもいます。

人にしかできないことで、人にしかできない進化をしていく必要があるし、成長を加速させるプラットフォームが必要になってきています。

つまり、これまでは何か目標を達成して、その対価としてもらえるのが給料だったけれど、これからは具体的に個人が成長できることが対価に含まれるようになるから、とにかく評価を与えて給料をあげる、というだけでは個人をマネジメントできなくなってきているのです。

ただ目標を達成したり評価を受けることだけでなく、それ以上に、個人の長い人生におけるキャリアとして、きちんと成長できているかどうか、それを可視化することの方に重きが置かれるようになる。

よって、「あなたはこれだけ頑張ったから、これくらいの給料です」という情報だけでなく、さらに「あなたはこの会社にいることでこれくらい成長できていますよ」という的確なフィードバックが求められているのです。

具体的にHRテックの機能に置き換えて見ていきましょう。

例えば自分のキャリアを入力すると、長いキャリアのロードマップにおいて、「今のあなたの労働市場全体における価値はどういうふうになっていて、今の職種で伸ばすためにはこういうスキルを伸ばす必要があります」とか、「今あなたはプロジェクトリーダーをやっているけれど、この先マネージャーになっていく道もあれば、プロダクトの専門家になっていく道もあれば、営業支援の企画側に回っていくやり方もあります」という風にキャリアのすごろくを描いて、さらにスキルの過不足をちゃんと分解して、明示してくれるようになってきています。

さらに、「今後、プロダクトスペシャリストになるのなら、コーチング能力はもう十分なので、それよりもテクノロジーの理解が必要ですね」という風に、足りないスキルを教えてくれ、そのスキルを学ぶためのトレーニング動画をyoutubeで見ることができるようになる。

または、会社のなかでマネジメントスキルの高い人のトップ5までが表示されて、好きな人に面談やメンタリングを申し込んだりできる。これらをワンクリックでできる、という具合です。

ポートフォリオマネジメントへ

さらに、これらをマネジメント側から見るとどうでしょうか。

会社の経営とは、事業の方向性に対して、適切な能力を持った社員がどれくらいいて、どれくらい必要かを確認する行為でもあります。

そしてチームとは、個人のスキルの集合体、タレント(才能)の集合体ですよね。つまり、AIによって彼らの詳細なスキルや成長プランが可視化されると、鮮やかな経営ポートフォリオが見えるようになる。

そもそも前提として、社員はどうしても一定確率で辞めていくもの。特に近年はどの会社も短期間で目まぐるしく経営環境が変化しますから、マネジメント側は辞めて散ったあとの後継者計画、綿密なサクセッションプランを練る必要がある。

つまり、初めから辞めることを前提にして、代替する人の育成を始める時期なのか、募集をかける時期なのかを見極めなければいけない。

また、足りない要素があるなら、足りないタレントを社内で成長させるのか、社外から連れてくるのかを即座に取捨選択をダッシュボードで可視化し、選択できるようになっているのです。

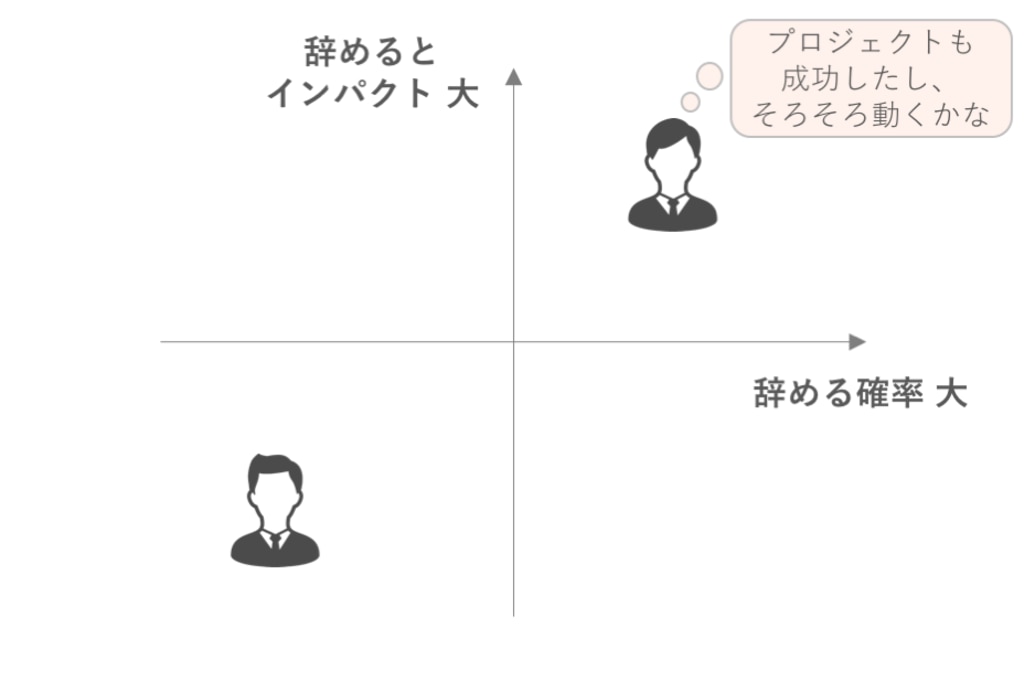

ちょっと世知辛い話ですが、例えば、「そろそろこの人は辞めるかもしれない」という分布図も見ることができるのです。

※辞めていくことが前提な貴重な人材をポートフォリオで管理する

縦軸が「辞めるとインパクトが大きい人」、横軸は「辞める確率」。だから、左下の方々をさておき、右上の方々をちゃんとケアしよう、となる。

右上にいる人をクリックすると「最近この人、プロジェクトでわかりやすい評価を得ました」とか。これが辞めるサインだったりするんですね。それなら、「適切なタイミングでその人を個別にケアする必要がある」、ということを提案してくれるのです。

つまり、個人から見れば、「このスキルが備われば次はこの仕事ができる」というドラクエみたいな人生すごろくを可視化できるようになってきた。

一方、マネジメント側からすると、タレントのポートフォリオのシムシティみたいになっている。「そろそろ農地が足りないな」とか、「ちょっと酸素薄くなってるから製造ユニット作ろう」といった具合で、時間をかけて育成し、一定期間で卒業していくものをどう補いつつ、会社として成長していくかをコントロールしていくようになっていきます。

このように、個人と会社のすごろくプランを、社会の変化や与える影響を考慮した上で微細に設定していけるようになっている。これがHRテックの全体観であり、最近のトレンドです。

第2回では、これらのトレンドをより詳細にご説明していきます。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼こちらの関連記事も合わせてご覧ください

「人財が会社の最大資産、人財を最大活用するための10のトレンド」はこちら

「激動HR TechでのGoogleは誰か? 日本での勝ち筋は? 今 HR Techが美味しい」はこちら

※本記事中に記載の肩書きや数値、固有名詞や場所等は取材当時のものです。