「売上よりも大切なビジョンとブランド」。300年企業 中川政七商店の事業づくり。

創業は享保元年。300年を超える歴史を持ちながらも革新を続けるのは、老舗ベンチャー中川政七商店だ。十三代:中川政七氏は入社後、工芸業界初のSPA(製造小売業)を確立。

社長就任後の売上を10倍以上に伸ばした事業家としての手腕だけでなく、2015年には、独自の優れた戦略を持つ企業に贈られる「ポーター賞」を受賞し、その組織運営にも注目が集まっている。伝統と革新の両面を併せ持つからこその変革ストーリー、事業編。

セミナー実施日

2018年1月30日(火)

プロフィール

株式会社中川政七商店 代表取締役会長 十三代 中川 政七氏

株式会社リンクアンドモチベーション

EASTカンパニー カンパニー長 白木俊行

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら

10倍の事業成長を支えたのは、ビジョンの存在。

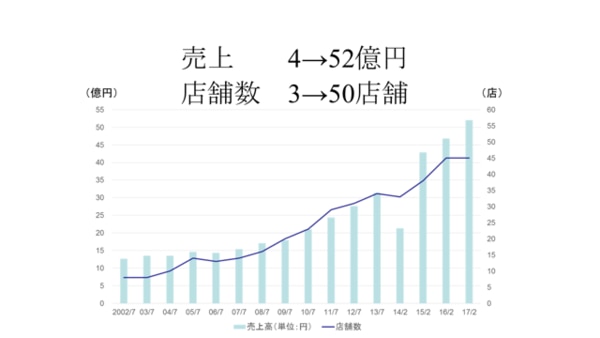

白木俊行(以下、白木):300年という歴史の中のわずか15年で、売上を10倍の52億にされた中川政七商店十三代の中川政七さんをお迎えして、なぜここまでの成長を実現できたのかをおうかがいしていきます。

それでは早速、組織の5M(ファイブエム)の中の、Message(事業戦略)について。2倍・3倍の成長というエピソードはそこまで珍しくありませんが、10倍の成長とは相当な成長角度だと思います。

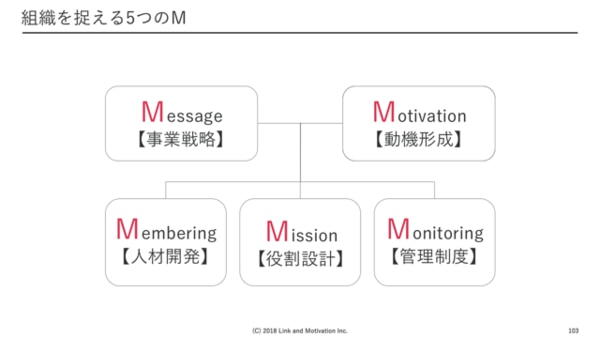

*組織の5M(ファイブエム)とは

Message・Motivationが戦略、Membering・Mission・Monitoringが戦術で、これらの頭文字で5M。経営が順調な企業は皆、この5つを満たしている。

Message:事業戦略が固まっているかどうか。

Motivation:社員の動機形成ができているかどうか。いわゆる組織戦略。

Mission:理念や組織図をどう設計して組織の骨格をつくるのか。

Membering:採用や配置など、人への落とし込み。

Monitoring:仕組みのルール化。等級や評価・報酬などの設計のこと。

中川政七氏(以下、中川氏):元の数字が小さかったとも言えるんですが、やっぱりビジョンですね。正直な話、売上目標を立てて、ここまでいくぞ!と進めてきたわけではないので。

「日本の工芸を元気にする!」というビジョンが決まったことが大きかったと思います。ここまで順調に進んでこれたのはやはり、ビジョンがあったからです。

「小売業」と「コンサル事業」の両輪が、中川政七商店の強さの理由。

白木:以前にこのお話を聞かせていただいたことがあるのですが、「キラーパス」がキーワードだと感じました。

当然、ビジョンの要素は大きくあるのですが、ビジョンに基づいた事業戦略をしっかり組み立てておられたことも、注目すべきだと思います。

中川氏:そうですね。もちろん、ビジョンだけを眺めていても売上は上がらないので、それをどう実現していくのか。工芸に関して言えば、出口(表現の場/売る場)をいかにしてつくるのかというところでした。

キラーパスとは、「ストーリーとしての競争戦略」という著書で有名な楠木建さんの言葉で、「一見すると不合理に見えるけれども、実はそれが競争の肝である」という意味なのですが、中川政七商店におけるキラーパスはふたつあって、一つはやはり「小売業」ということ。

小売は、簡単に儲かりはしませんが、ブランドとしての認知を確立していくためには、儲かる儲からない以前に、小売はやらざるを得ない。

ただ当時の中川政七商店は、業務システムひとつとっても小売に対応していないし、2006年までは店長すらアルバイトスタッフで管理もしていない状態でした。

ただ、10店舗になった時点で、システム投資ができるようになり小売対応ができるようになり、店長も社員化できた。利益が出るようになったのもこの頃です。

一方で、2008年あたりから、業界的に中川政七商店が儲かってるという噂が流れ始めて、小売は儲かるという目論見の元、かなり多くの企業が小売に進出するようになりました。でも、実際は製造業の会社がやって簡単に儲かるものではない。

競合他社は結局、1〜2店舗出してみるものの、儲からない実態がわかると小売から撤退して行きました。

楠木さんがおっしゃるキラーパスというのは、まさにこのことで、「ちょっと真似したところで上手くはいかない」という意味だと思っています。

ブランドとしての認知確立など、本質的なところは理解されず、儲かりそうだということだけで小売に進出した人たちを目の当たりにして、改めて、一見不合理に見える小売業を続けていることが、自分たちにとっての差別化のポイント。

つまり、大きなキラーパスになったのだと思いました。

白木:当時はまだビジョンは策定されていない頃ですね。

中川氏:そうですね。ビジョンはすでに緩やかに頭の中にあったものの、ビジョンのためというよりは、実際は、生き残るためには小売業に進出して、続けるしかありませんでした。

白木:とは言え、もともと小売が本業ではなく、卸が主な業態でいらっしゃる。業態の転換は簡単ではないと思いますが、実際はどうですか。

中川氏:小売業を通じてお客様に認知されないことには、結局価格競争に入っていくしかなくなります。そうなったら生きていけないと思っていたので、簡単だとか難しいとかいう話ではなく、小売りを始めてもし会社がダメになるなら、そもそももう先はないというくらいの気持ちでいました。

振り返ると、すべてがビジョンとつながっていて、周囲からはずいぶん戦略的に見えるかもしれないですが、実際はその都度、目の前にある課題をどう解決するのかという積み上げでしかありませんでした。

ただ、ぶれなかったのは、すごく遠くに目指すべきところ(ビジョン)を置けていたからだと思います。

短期でもなく長期でもなく、中期で判断する。

白木:コンサルティング事業は、ある意味で競合と言える、同業界の企業に対してのサービスですね。

中川氏:その通りです。まさに競合で、一見すると本当に不合理なことをやっていると思います。しかも、相手が年商1億円以下で赤字企業なので、コンサル費用もほぼもらっていないようなものです。

例えば、1社目のコンサル費用は15万円/月。金額だけみると全く商売にはならないことが、おわかりいただけると思います。

実際、ピンポイントで費用だけ見れば確かに儲からないですが、工芸の世界はともかく衰退が著しくて、どんどん潰れていっているわけです。

厳密に言えば、中川政七商店はファブレスなので、商品をつくってくれる何百という会社さんがいてこそ、商売ができる。

そう考えれば、潰れていく会社を、放っておくわけにはいきません。だから、再生コンサルのような形で入って立て直しを手伝ってきました。

ただ、相手の事業が軌道に乗れば、長い目で見て必ず良い効果があります。

例えば、波佐見焼のメーカーさんもそうですし、燕三条の包丁メーカーさんもそうで、彼らがブランドとしてきちんと認知をされて売れるようになれば、彼らの商品を、中川政七商店で扱うことができる。

このふたつのメーカーさんは、ほぼ独占といって良いほどの取り扱いを、中川政七商店でさせてもらっていて、売上にもつながっています。

競合を再生させるという一見すると不合理なこのコンサルティング事業が、中川政七商店にとってふたつ目のキラーパスです。

白木:今のお話には「生き残り」と「ビジョン」というキーワードがあったと思います。「生き残り」は、どちらかというと短期でどのように生き抜くか、短期の業績をどうつくっていくか。「ビジョン」は、長期を見据えてどう判断をしていくのか。

短期と長期、両方の視点で判断をしていくことは難しいと思います。そのバランスの取り方についてはどうお考えですか。

中川氏:幹部陣にもよく言っていることですが、「すべて中期で判断しなさい」ということです。中期とは3~5年を指しています。短期ばかりを見ると、ビジョンよりも・ブランドよりも売上を優先する可能性が高まります。

しかし、中期的な売上や利益を見据えると、やはりブランドを意識することになります。それから、10年先の長期は未来すぎて誰にもわからない。わからないものを見ても仕方がありませんから。

売上よりも、ビジョンやブランドを優先する。

白木:ありがとうございます。よく中川さんがおっしゃることのひとつに「理念経営は合理的」ということがあります。志とか信念というのは、直感に基づくようなイメージで、儲けには繋がらないんじゃないかというイメージを持つ方も多いと思います。

中川氏:そうですね。儲けようと思っても儲からないし、商品を売ろうと思っても売れない。だからこそ、ビジョンやブランドを大上段において考えた方が、結果として上手くいくことを、経験値として知っています。

正直者が馬鹿を見ない。ちゃんとやっていれば誰か見ていてくれて、何とか良い方向に転がっていくんだということを、15年間やってきて本当にそう思っています。

だからこそ、ビジョンやブランドを優先できるとも言えます。

白木:営業利益よりもビジョンやブランドを優先するという意味ですか。

中川氏:そうです。中川政七商店にまだ「遊中川」というブランドしかなかった時代のことですが、父の知人たちが、これを売ってはどうかと、化粧水など様々な商品を持ってきていました。

父としてはその知らせは善意でしかなくて、「取り扱って売れなかったとしても損になるわけじゃないから、試せばいい」ということ。売上だけを見ているので、最悪0で、上手く売れてくれればプラスになるという感覚です。

一方で私は、売上ではなくブランドとしてみているので、遊中川でよく分からない商品を取り扱いたくないわけです。まして、化粧品はラインナップにもないので、意味もなく取り扱うなど、ブランド毀損にすら当たる。

むしろ、例え売れたとしても、会社としてはマイナスになると考え、大反対しました。これは売上を優先する父親と、ブランドを優先する私という違いです。

それ以外にも、とある県の施設を運営しないかという、仕事の相談を断ったこともあります。理由は、確実に儲かるだろうけど、ビジョンと全く関係ないからでした。

儲かるからといってこういうことに手を出すと、社員たちが「結局目先のお金を取りにくのか」と、ビジョンに対して一生懸命頑張っている自分のことをバカらしくなってしまうかもしれない。

白木:ビジョンを守らないことによるデメリットが生じるということですね。

中川氏:こういった場で話すことと、実際にやっていることがずれた瞬間におしまいだと思うので、本を書くこともテレビで話すことも、すべて同じテンションです。「テレビの前だけで良いこと言ってるけど、現場は違うよね」ということにならないようにと思っています。

中川政七商店にとって、ビジョンとは働く理由。

白木:お話を通じて、ビジョンを大事にされていることが伝わってきますが、最初からですか。

中川氏:いえ、家業を継ぐと言っても、何か思い描いて戻ったわけでもなく、何も考えていませんでした。とは言え、赤字の状況を黒字化しなければと2年ほど必死でやってきて、予算も達成し始めた頃に、何のために働くのかという気持ちが出てきました。

実際は、働く理由が欲しくてビジョンに行き着いたのだと思います。

とは言え、ビジョンは当然なんでもいいわけではなく、置き方が大事だと思っています。みんなが熱くなれるものでなければ意味がない。

例えば、「世界平和」とか「子供たちに明るい未来を」って、いいことだとは思いますが、そこに向けて頑張るぞ!と思えるのか。みんなで拳を、オー!と突き上げられるのか。

自分たちのやっていることが、そこに繋がっていると感じられるかどうかは、とても大切です。中川政七商店の「日本の工芸を元気にする!」というビジョンは、ある意味でお客さんの方を向いていない。

お客様を大切にすることは当たり前のことすぎて、そこにフォーカスしても、会社として盛り上がれるのかなと思う気持ちがあります。

白木:ビジョンは、遠すぎるものではなく、自然と努力が引き出されるような、皆が熱くなる目標レベルをイメージすることが大切だということですね。ありがとうございます。

なぜ、10倍の売上という大きな成長を実現できたのかをおうかがいしてきましたが、ポイントは3点ありました。「業績なのかビジョンなのかという二項の対立というよりも、中期を見据えれば、それらは自然と重なってくる」。

そして、「目に見えない優位性をつくるために、ビジョンは存在する」。最後に、「良いビジョンとは、皆が自然と盛り上がれるギリギリの目標であり社会ともつながっている」。

しっかりと業績につなげていくためには、売上よりもビジョンやブランドを大切にする、理念経営を行うことだと、具体的なエピソードを交えてお話いただきました。

※本記事中に記載の肩書きや数値、固有名詞や場所等は取材当時のものです。

▼関連記事▼

本編の後編となる「『組織づくりに絶対解はない』。300年企業 中川政七商店の組織づくり。」はこちら。