マネジメントとは?管理職に必要な能力・業務や種類を解説

皆さんは「マネジメント」と聞いて、どんなことを思い浮かべるでしょうか?

どんな組織においても必要なスキルであることは間違いない一方で、その言葉の定義やそのスキルを向上させるために必要なポイントなどは、理解されていないことの方が多いかもしれません。

そこで、今回はマネジメントの歴史や定義とその目的やスキル向上の具体策についてお伝えします。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

目次[非表示]

▼ 組織の力はマネージャーで決まる!【マネジメント】に不可欠なポイントを独自の視点で解説!資料はこちら

マネジメントとは何か

マネジメントとは、一言で言うと「経営資源の最適な活用をすること」を指します。

英単語を直訳すると「管理」や「経営」という意味を持ちますが、具体的には、組織の成果を上げるためにヒト・モノ・カネなどの経営資源を効率的、効果的に活用し、リスク管理も行いながら、あらかじめ設定した組織の目標やミッション達成を目指すことをいいます。

有効なマネジメントを実行することで、有限な経営資源の活用にムリ・ムダ・ムラが少なくなり、投資対効果を高めることができます。

ただし、必要とされるマネジメントは時代や環境によって変化するため、「このマネジメントが正解である」といったものはないことに注意することが必要です。

■ドラッカーによるマネジメントの定義

ドラッカーは著書の中で、「マネジメント」および「マネージャー」について、以下のように定義しています。

- マネジメント:組織に成果を上げさせるための道具、機能、機関

- マネージャー:組織の成果に責任を持つ者

組織に成果を上げさせるための仕組みやツールをマネジメント、組織が成果を上げるように働きかけ、責任を持つ人をマネージャーと定義しています。

成果の責任者であるマネージャーには、組織の目標達成に向けたマネジメント力が求められるのです。

企業組織において肝となるマネジメントについて、ここからはその役割や仕事内容など基本的な説明から、よくある課題やその解決手法などマネジメントの秘訣まで詳しくご説明します。

マネジメントの必要性

近年は企業を取り巻く環境が大きく変化しています。商品・サービスの移り変わりが早くなるとともに、働き手の意識や価値観も多様化の一途を辿っています。その中で、企業が継続的な成長や発展を実現するためには、適切なマネジメントが必要です。

経営マネジメント、組織マネジメントなど、マネジメントには様々な対象やスタイルがありますが、基本的には「共通の目的」をつくり出し、それぞれの強みを活かして「協働意思」を生み出すとともに、「コミュニケーション」を活性化させて組織の力を高めることがマネジメントの重要なポイントです。

この「共通の目的」「協働意思」「コミュニケーション」は組織成立の3要件とも言われており、これらを成立させるためにマネジメントが必要であるとも言えます。

マネージャーとリーダーの違いとは?

マネージャーとリーダーの違い

・役割:

○マネージャー: 組織の目標達成に向け、計画、組織化、指揮、統制といった管理業務を遂行する。「管理監督責任」と「成果責任」を担う。

○ リーダー: 組織やチームを牽引し、ビジョンを示し、人々に影響を与え、行動を促す。

・焦点:

○マネージャー: 現在の業務プロセスや資源を最適化し、効率的かつ効果的に目標を達成することに焦点。

○リーダー: 未来志向で、変革を推進し、新たな方向性を示すことに焦点。

・影響力:

○マネージャー: 権限や地位に基づいて影響力を行使することが多い。

○リーダー: 個人的な魅力、信頼、共感などを通じて影響力を行使することが多い。

・人材育成:

○ マネージャー: 部下の業務遂行能力の向上や目標達成を支援する。評価やフィードバックを通じて人材育成を行う。

○ リーダー: 部下の潜在能力を引き出し、成長を促し、将来のリーダーを育成する。

・モチベーション:

○ マネージャー: 目標達成や評価制度を通じて部下のモチベーションを高める。

○ リーダー: 組織の理念やビジョンを共有し、共感を生み出すことで部下のモチベーションを高める。

マネージャーは、組織運営において不可欠な存在です。単に業務を管理するだけでなく、組織の目標を明確にし、それを達成するための具体的な計画を立て、実行に移します。

また、チーム内のメンバーを組織し、それぞれの能力を最大限に引き出すための指揮を執り、業務の進捗状況を管理・監督します。現代のマネージャーには、従来の管理能力に加えて、変化の激しい環境に対応し、チームを鼓舞し、成長を支援するリーダーシップも求められています。

部下一人ひとりの個性や能力を理解し、適切な指導や育成を行うことで、組織全体のパフォーマンス向上に貢献することが重要な役割となります。

マネジメントとリーダーシップの違いとは?

■ マネジメントとは?

マネジメントは「組織やチームを効率的かつ計画的に運営すること」を指します。主に「目標を達成するための手段の管理」を重視し、業務の効率化や問題解決、リスク管理などが中心です。

マネジメントの特徴:

・現状維持や業務の最適化を目指す

・計画・組織・指示・統制といったプロセスを重視

・リソース(人・物・金・情報)の管理が中心

・数値管理・進捗管理・KPI達成に強く関与

・混乱を避け、秩序を保つための制度設計が求められる

つまり、マネージャーは「物事を正しく行う」こと(Doing things right)に注力し、与えられた目標をいかに効率的に達成するかを考えます。

■ リーダーシップとは?

リーダーシップは「人々を導き、目的に向けて動機づける力」を意味します。組織のビジョンや価値観を示し、変革を推進するなど、人を動かす力が核となります。

リーダーシップの特徴:

・変革や革新を促進する

・組織の方向性・ビジョンを提示する

・メンバーの意欲や感情に働きかける

・チームの一体感や信頼関係を築く

・「共感」「情熱」「信念」を大切にする

リーダーは「正しいことを行う」ことに注力し、人々を巻き込んで未来を切り開いていく存在です。

マネジメントに求められる役割

ドラッカーの定義をもとに、現在では「マネジメント」の役割は以下のように認識されています。

組織の共通の目的をつくる

マネージャーは、組織の共通の目的をつくることが求められます。これには、組織のビジョンやミッション、目標を設定し、それを社員に共有することが含まれます。

マネージャーは、組織全体が同じ目標に向かって協力し、効率的に業務を進めることができるように、社員の理解を深めることが必要です。

人を活かし、協働意思を生み出す

マネージャーは、社員の能力やスキルを最大限に活かし、協力や相互作用を促進することが求められます。ここでは、社員の強みを把握し、個人の能力を最大限に引き出すことが重要です。

また、社員同士のコミュニケーションを促し、協調性を高めることで、チームワークを発揮することができます。

コミュニケーションを活性化させる

マネージャーは、組織内でのコミュニケーションを活性化させることが必要です。これには、社員同士のコミュニケーションを促すだけでなく、上司と部下のコミュニケーションをスムーズにすることも含まれます。

コミュニケーションがスムーズに行われることで、情報の共有や課題解決がスムーズに行われるようになります。

社会に貢献する

マネージャーは、組織が社会的な貢献を果たすことを促進することが求められます。これには、社会的責任を果たすために、地域社会との関係を築いたり、環境問題に取り組んだりすることが含まれます。

社会的貢献を果たすことで、組織の信頼性を高め、社員のモチベーションにもつながることがあります。

組織の未来をつくる

マネージャーは、組織の未来を見据え、戦略的な計画を策定することが必要です。これには、短期的な目標だけでなく、中長期的な目標や将来的な課題にも着目することが求められます。

また、市場環境の変化や技術革新など、外部環境の変化にも敏感に対応し、組織の競争力を維持することが重要です。これらの取り組みにより、組織の未来を確実につくることができます。

▼マネジメント力を向上させる「モチベーションクラウド」はこちら

モチベーションクラウドサービス資料

マネジメントに必要な能力・スキル

ここまで具体的な仕事内容について触れてきましたが、マネジメントを実行するために必要なスキルとはどんなものがあるのでしょうか?

ドラッカーはそのマネジメントに必要なスキルとして、次の4つを提示しています。

①意思決定のスキル

②コミュニケーションのスキル

③管理のスキル

④分析のスキル

ひとつひとつ見ていきましょう。

①意思決定のスキル

先の具体的な仕事内容でも触れた通り、マネージャーは仕事をする上で、何かを判断しなければならない場面は多々訪れます。その際、マネジメントにおける「意思決定」を行う場合は、必ずしも全会一致が良いとは限りません。

より良い決断には、異なる意見が出てその見解が対立したり、さまざまな案が挙げられたりする中で選び抜いた意思決定が求められます。

多様な意見や見解、複数の選択肢が出てこないときは、意思決定自体を見送る決断も必要です。またマネージャーには、組織の目標に沿った明確なビジョンが求められます。判断がブレれば部下に不信感を与え、組織を統率する力も弱まってしまうことでしょう。

②コミュニケーションスキル

複数人が働く組織で仕事をするため、意思の疎通は不可欠。同じ目標に向かって仕事を進めるには、チーム内の認識をひとつにして束ねる必要があり、その際に必要なのがコミュニケーションスキルです。

マネージャーは組織全体の目標を掲げ、そこに向かうための方法を示し、受け手である部下に自分の考えを理解してもらわなければなりません。

また、コミュニケーションは一方的なものではなく双方向に形成されるもの。相手の意見を傾聴し、相手の考えを理解・受容した上で、情報を伝えるといったように、相互理解を進めることが重要なのです。

そのためには、マネージャー自身がメンバーの「状況に応じた関わり方」を意識的に実践することが重要です。マネージャー自身の「状況に応じた関わり方」の1つに「シチュエーショナルリーダーシップ」という観点がございます。(詳しくはコチラ)

③管理のスキル

仕事で成果を上げるために必要とされる管理のスキルには、以下の3つが挙げられます。

- 目標の達成に向けて、組織を適切に機能させること

- 生産性を高めるために、適切な事柄を適切に実施すること

- 仕事の基準を高め、組織が成す仕事の精度を上げていくこと

これらを実現するためには「評価測定」が重要です。

一人ひとりに適切な役割・仕事を割り当て、それぞれが得意な分野で力を発揮することで成果は上がります。定期的に評価・フィードバックして仕事に活用することが求められます。

④分析のスキル

この世界には単体だけで存在しているものは何ひとつありません。組織の未来を創造していくには、経験値や勘に頼って対応するのではなく、客観的な視点から検証し、アクションを起こしていかなければなりません。

そこで重要になるのが分析のスキルです。組織の目標を達成し、成果を上げるには4大経営資源であるヒト・モノ・カネ・情報、これまで蓄積されてきた知恵や知識、技術などの資産や資源、リスクの分析および管理などが必要です。

▼マネジメント力を向上させる「モチベーションクラウド」はこちら

モチベーションクラウドサービス資料

マネジメントの業務内容

マネジメントで行う仕事には、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、マネジメントで行うべき仕事について、代表的なものをご紹介します。

ビジョン・目標の設定

マネジメントには、組織のビジョンを策定し、それを社員に浸透させることが求められます。組織のビジョンとは、将来的に達成したい目標や理念を示すものであり、社員が共感しやすいものである必要があります。

マネージャーは、ビジョンを明確にし、社員に納得してもらえるように説明することで、組織全体が同じ方向に向かって協力することができるようにします。

戦略の立案

ビジョンを策定したら、マネージャーはそのビジョンに即した戦略を立案することが必要です。戦略は、ビジョンを実現するための具体的な計画や手段を示すものであり、ビジョンを達成するためには、複数の戦略が必要となります。

マネージャーは、ビジョンを達成するために必要な資源や人材などを考慮しながら、最適な戦略を立案することが求められます。

戦略実行・指導

戦略を立案したら、マネージャーはその戦略を実現するためのPDCA(Plan, Do, Check, Action)を回すことが必要です。

PDCAは、計画、実行、評価、改善という一連の流れを指します。マネージャーは、PDCAを回すことで、戦略の実現度を高め、組織の業績向上に貢献することができます。PDCAを回すことで、計画の欠陥を発見し、改善点を見つけ出すことができます。

部下の動機付け

マネージャーは、社員の意欲と能力を高めることが求められます。社員の能力を高めることで、組織の業務効率を向上させることができます。また、社員の意欲を高めることで、組織のモチベーションを高め、成果につながることがあります。

マネージャーは、社員の強みを把握し、個人の能力を最大限に引き出すことが必要です。さらに、社員同士のコミュニケーションを促し、協調性を高めることで、チームワークを発揮することができます。

マネージャーは、社員が成長するための機会を提供することで、組織の人材育成に貢献することができます。

部下へのフィードバック

マネジメントにおいて、部下への評価とフィードバックは重要な役割を果たします。これには、個々の業績や成長に関する定期的なレビュー、目標達成度の評価、そして彼らのスキル開発やキャリアの進展に対する具体的なアドバイスが含まれます。

効果的なフィードバックは、モチベーションの向上、生産性の促進、及びチームの士気の向上に貢献します。

他部署・他部門をスムーズに連携させる

マネージャーは、他部署や他部門との連携をスムーズに行うため、調整役としての役割を担います。これには、部門間の目的や優先順位の違いを理解し、各部署の利害を調整しながら協力体制を築くことが求められます。

特にプロジェクトが複数の部門にまたがる場合、各部署がどのように関与し、どのように貢献するかを明確にすることが重要です。具体的には、適切な情報共有の仕組みを設けたり、進捗状況を定期的に確認し、問題が発生した場合は迅速に対応することが求められます。

会議や打ち合わせを円滑に進める

会議や打ち合わせを効果的に進行させることは、マネージャーにとって重要なスキルです。まず、会議の目的や議題を事前に明確に設定し、参加者に周知することが不可欠です。これにより、参加者は準備を整え、会議の進行がスムーズになります。

また、時間管理も重要な要素であり、開始時間と終了時間を厳守し、議題ごとの時間配分を考慮して進行する必要があります。会議中は、全員が意見を出しやすい環境を整え、議論が偏らないように注意を払い、必要に応じて議論を整理したり、進行役としての役割を果たします。

マネジメントの種類

また、マネジメントは役割によって、以下の3つに分けられ、その階層毎に求められることも異なります。

①トップマネジメント(最高経営者層)

トップマネジメントとは組織の最高経営者陣のことで、該当するのは、会長、社長、副社長、常務、専務など取締役会のメンバーや、組織の各部門を取り仕切る執行役員などを指します。

トップマネジメントには、組織の基本的な方針を決定し経営計画を立てたり、組織の運営方針を決めるなど、経営に関する総合的な意思決定と同時に、最終的な責任を担う役割があります。強力なリーダーシップが求められる層です。

②ミドルマネジメント(中間管理者層)

ミドルマネジメントとは、部門的経営管理を担うトップマネジメントと現場の作業管理者であるローアーマネジメントの中間に位置する存在で、該当するのは、支店長、工場長、本部長、部長、課長、係長、マネージャーなどの管理職です。

中間管理者には、トップマネジメントをサポートし、戦略的判断、指示・命令、組織の運営方針などを下層部へ正しく伝えることが求められます。

またローアーマネジメント層を指揮監督し、ボトムの意見を吸い上げる役割も担います。中間管理者は経営陣と現場の社員をつなぐ結節点であり、意思疎通が必要な組織運営において欠かせないポジションなので、組織が大きくなるほど重視されます。

③ローアーマネジメント(監督者層)

ローアーマネジメントとは、3つの中で最下層に位置する存在で、該当するのは係長や主任、現場リーダー、チーフなどがそれに当たります。下級管理者層や監督者層とも呼ばれます。

ローアーマネジメントは、直接末端の業務遂行を指揮・統制し、組織戦略や施策を現場の活動へ反映させながら、上層部が描いたビジョンの実現を目指す役割を担います。

【参考資料のご紹介】

▼これからの時代に求められるリーダーに必要な3つの要素をご紹介!資料はこちら

業務別に見るマネジメントの種類

マネージャーの業務は幅広く、様々な種類のマネジメントをおこなう必要があります。業務内容に応じてマネジメントを細分化すると、「組織運営マネジメント」や「人材マネジメント」、近年重要度が高まっている「メンタルヘルスマネジメント」などに分けることができます。

■組織運営マネジメント

組織運営マネジメントには、「目標マネジメント(目標管理)」や「ナレッジマネジメント」などの手法があります。目標が不明瞭だったり的確でなかったりすると、組織はどこに向かって進むべきか分からなくなり、間違った方向に進んでしまうことがあります。

しかし、目標マネジメントに力を入れることでこのようなリスクは低減できます。明確かつ的確な目標を設定することで行動計画や中間目標を立てやすくなり、達成の可能性も高まるでしょう。

ナレッジマネジメントは、各メンバーが持っている知識や経験、スキルやノウハウを組織内で共有し、組織全体のスキル向上やパフォーマンスアップを促すマネジメントです。ナレッジマネジメントを取り入れることで業務効率化だけでなく、イノベーションを促すことも期待できます。

ナレッジマネジメントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

ナレッジマネジメントとは?重要性や導入手順は?企業事例も紹介

■人材マネジメント

人材マネジメントには、「タレントマネジメント」や「モチベーションマネジメント」などの手法があります。

タレントマネジメントとは、メンバーの特性やスキルに合わせた人材配置や育成をおこなうことです。マネージャーが各メンバーの志向性や強み、得意分野を把握していれば、適材適所の人員配置が可能になり、組織全体の生産性向上につながります。

モチベーションマネジメントとは、メンバーの意欲を引き出し、モチベーションを維持・向上させるマネジメントです。モチベーションが上がったメンバーは主体的に仕事に取り組むようになるため、作業効率や生産性の向上につながるほか、離職率の低減も期待できます。

モチベーションについては、以下の記事で詳しく解説しています。

モチベーションとは何か?上がらない要因や挙げる方法をわかりやすく解説!

▼人材マネジメントについて詳しくはこちら

人材育成マネジメントとは?必要なスキルや手順、成功のコツを徹底解説

■メンタルヘルスマネジメント

メンタルヘルスマネジメントとは、心の健康管理のことです。

メンバーがストレスや不安を抱え、精神状態が良くないまま働いていると、仕事のパフォーマンスが低下したり職場の人間関係が悪化したりすることがあります。さらにはメンタル不調から健康を損ない、離職・休職を余儀なくされるケースもあります。

このようなリスクを未然に防ぐためには、メンタルヘルスマネジメントが非常に重要です。メンタルヘルスマネジメントは精神医学の専門知識が求められることも多いため、外部のカウンセラーや医師に協力を仰ぐ企業も少なくありません。

ストレスマネジメントもメンタルマネジメントの一種です。職場内のストレス要因を取り除き、従業員の心の健康維持を図ります。近年、取り入れる企業が増えているストレスチェックもストレスマネジメントの一環です。

ストレスチェックについては、以下の記事で詳しく解説しています。

ストレスチェックに意味はない?原因と改善方法を紹介!

マネジメント能力を向上させる方法は?

マネジメント能力を向上させるためには、「アセスメントスキル」「アカウンタビリティスキル」「コーチングスキル」の3つのスキルを伸ばすのが効果的だと言われます。

■アセスメントスキルを伸ばす

アセスメントスキルとは、メンバーの能力(ポテンシャル)、強みや弱み、行動傾向などを把握したうえで、「どうすればより成長できるのか?」という育成ポイントを把握するスキルのことです。

普段からメンバーと対話を重ねていれば、行動傾向を見極められ、最適な育成方針が見えてくるはずです。定期的な1on1などでメンバーの理解に努めることがアセスメントスキル向上の第一歩になるでしょう。

■アカウンタビリティスキルを伸ばす

アカウンタビリティスキルとは、メンバーに対して分かりやすいアドバイスや指示をおこなうスキルのことです。自分ではきちんと説明・指示しているつもりでも、実際は正しく伝わっていないというケースが少なくありません。

「伝わっているはずだ」と思い込まず、メンバーの反応を確認しながら理解度に合わせて説明する姿勢が大切です。また、論理性を意識して文章や言葉を見直すこともアカウンタビリティスキルの向上につながります。

■コーチングスキルを伸ばす

コーチングスキルとは、メンバーの能力を引き出し、それを最大限に発揮できるように導くスキルのことです。コーチングで重要なのはメンバーの自発性を促すことです。

行動を強制するのではなく対話を重ねることでメンバーがポテンシャルを発揮できる状態に導き、自己成長を促していきます。コーチングスキルを高めるには、メンバーの話を傾聴することや、メンバーの良いところを認め、それを言葉にして伝えることが大切です。

コーチングについては、以下の記事で詳しく解説しています。

コーチングとは?仕事における意味や効果的なやり方などを解説

管理職・マネジャーには「管理監督責任」と「成果責任」の2つの役割がある

そもそも、管理職の役割は何でしょうか。大きく分けると「管理監督責任」と「成果責任」の2種類の役割に分かれます。

- 管理監督責任:経営者から労務管理に関する一定の権限を委ねられ、管理し責任を負う役割

- 成果責任:メンバーの成果を最大化し、組織としての成果を創出する役割

前者はハラスメントやコンプライアンス、労働基準法の遵守などの「守り」の部分であり、大手企業では管理者になるタイミングで教育される部分ですが、後者は定義の難しい「攻め」の部分だと言えます。

また、後者は知識を持っていればできるという役割ではなく、メンバーとの間で信頼関係を築けているかが最も大事であり、信頼関係がない中での「攻め」はほとんど不可能だと言えます。

それでは成果責任を果たすためにはどんな機能が必要なのでしょうか。

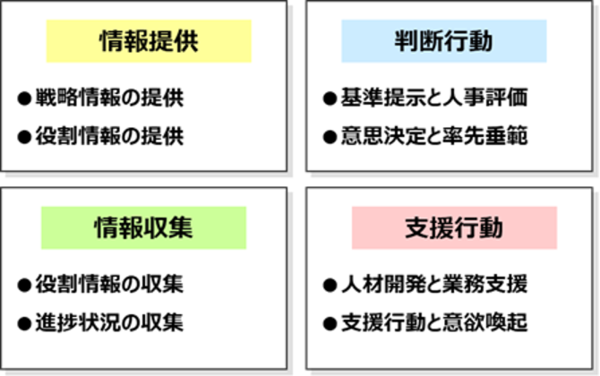

リンクアンドモチベーションでは、社会システム論を背景に下記の4つの領域、8つの機能を定義しています。

管理職を「経営と現場を繋ぎ、判断しながら現場を支援する役割」としており、情報の量を担保する機能(経営情報の現場への提供・現場情報の収集)、情報の質を担保する機能(論理的な判断と共感的な支援)を十分に行えているかが重要です。

ただ、これらの機能は全てあればいいものの、全てを最高の状態で実施し続けることは実質的には不可能です。プレイングマネジャーを担っていることも多い中で、効率的にこれらの機能を果たすことが必要なため、状況に応じて機能を絞ることが必要になっています。

ただ、何を絞るべきなのか、その判断が難しいのも正直なところです。経営陣からは短期の成果が求められる一方で、現場を考えると長期的な育成の必要性があるなど、常に葛藤がつきまとうのが管理職という役割だと言えます。

これらの機能を絞り込むための研修トレーニングを行うことが管理職育成においては最も基礎的であり重要です。

そのうえで、管理職の4つの機能にそれぞれ合わせた研修トレーニングも必要になると考えますが、まずは前提となる役割を理解した上で、「機能を果たすことで上位役職者やメンバーとの信頼関係を築くこと」こそが成果創出に向けた鍵であることを意識しなければ、いかなるスキルも役に立ちません。

今の時代に求められるマネジメントとは?

マネジメントの機能やマネジャーの役割について説明しましたが、時代の変化によって変化が求められています。前提となるのは、「事業成果を出すための戦略の変更」と「従業員の働く動機の多様化」です。

戦略や人のモチベーションが多様化しているからこそ、「今の時代に求められるマネジメント」という画一的なものが存在する訳もなく、事業とメンバーの状況に合わせてマネジメントを変えていく必要があるのです。

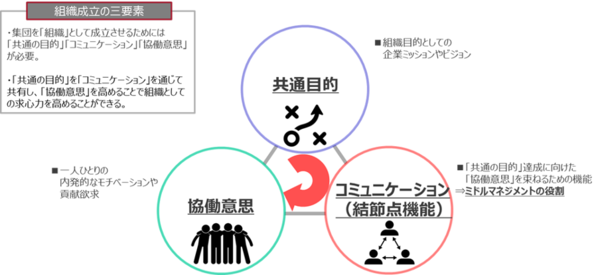

事業とメンバー、そしてマネジメントを繋げて考える際のフレームとしては社会学者のチェスターバーナードが提唱した「組織成立の三要素」が役に立ちます。

集団を「組織」として成立させ、成果を出していくことを考えた際には、マネジメントの役割は、間をつなぐ「コミュニケーションのハブ」(結節点)であると言えます。

そして、その中で環境変化を踏まえたマネジメントの役割は下記のように変化しています。

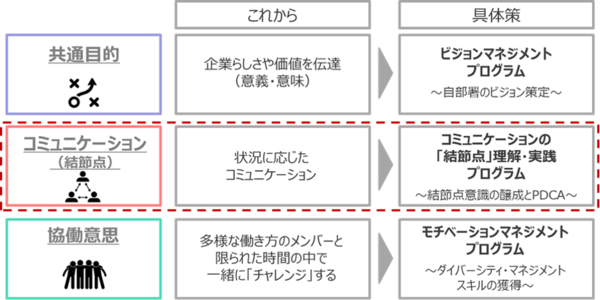

昭和型マネジメントとして「トップダウン」と言われる率先垂範・指示命令が悪とされることがありますが、状況に応じては最適であり、必要な機能であることは間違いありません。

一方で、戦略を遂行するだけでは新たな勝ち筋が見えづらい昨今においては、先の「コミュニケーションの4機能」を適切に使い分けながら、メンバーにチャレンジや挑戦を促すことが必要だと考えます。

加えて、コロナ禍の影響もあり、普段のコミュニケーション量が担保しづらい中では4機能の重要性は高まっています。

マネジメントのコミュニケーションの前提として、相互の理解を促すような普段の会話や雑談が必要であることは間違いないですが、マネジメントの成果責任を果たす中では、4機能に到達しなければ生産性は高まりません。

そのため、管理職に対するトレーニングとして、状況に応じたコミュニケーションスキルを徹底的に強化し、組織におけるコミュニケーションの「結節点」としての役割を果たせるようにすることが最も重要だと言えます。

加えて、今の時代に合わせたマネジメントという意味では、メンバーを束ねる「ビジョンマネジメント」や個々人の動機づけを行う「ダイバーシティマネジメント」が重要であると言えます。

記事まとめ

いかがでしたでしょうか。「マネジメント」と一言で言っても、その定義や役割・必要なスキルは多岐に渡り、容易ではないことがお分かりいただけたでしょうか。

また今後のマネジメントは、市場のグローバル化やコロナ禍における多様な働き方等も鑑みて、個人のキャリアも意識した対応が求められていきます。

マネジメントの軸となるこれらの目的と役割、必要となるスキルを理解した上で、時代の流れに沿った要素を加えていくことが大切かもしれません。

【出典】P.F.ドラッカー「明日を支配するもの 21世紀のマネジメント革命」(1999年、ダイヤモンド社)

【出典】P.F.ドラッカー「マネジメント【エッセンシャル版】基本と原則」(2001年、ダイヤモンド社)

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

マネジメントに関するよくある質問

Q:マネジメントに向いている人の特徴は?

マネジメントに向いている人の特徴は様々ありますが、常に冷静でいられる人は資質があると言えます。どのような状況でも冷静でいることは、正しい判断につながります。意思決定が求められることが多いマネージャーとして重要な態度だと言えるでしょう。

また、洞察力に優れている人もマネジメントに向いています。洞察力がある人は部下の悩みや周囲の変化を敏感に感じ取ることができるので、高いレベルで組織を運営することができます。また、物事の本質を捉えるのが得意なので、根本的な組織改善や問題解決が期待できます。

Q:マネジメントに向いていない人の特徴は?

マネジメントに向いていないのは、優柔不断で自分の判断に自信を持てない人です。優柔不断な人がマネジメントのポジションに就いていると、機会損失を招いたり問題を大きくしたりしがちです。

また、優柔不断な人は一貫性に欠けることが多いため、周囲からの信頼を得られません。感情の起伏が激しい人も同様です。そのときの気分によって言っていることが変わる人に、正しい意思決定は期待できないでしょう。

また、伝える力がない人もマネジメントには適しません。意図や背景を踏まえて伝えないとメンバーが理解できないことも多々あります。最低限の指示をしただけで伝えた気になっている人は、認識違いなどからトラブルを招くことも少なくありません。