コーチングとは?意味と効果、メリットや学び方について徹底解説

目次[非表示]

人材育成の手法として、コーチングに注目する企業が増えています。

今回は、コーチングとは何か、その定義や歴史、また活用する際のメリット・デメリットや、スキルアップ方法などをご紹介します。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼「従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプランを解説!」資料はこちら

従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプラン

コーチングとは

■コーチングの定義

コーチングとは、対話を通じて相手(クライアント)の自己解決能力や潜在能力を引き出し、自発的な行動と成長を促すコミュニケーション手法です。

■ビジネスにおけるコーチングの意味とは

ビジネスにおけるコーチングは、上司と部下、あるいは専門のコーチと従業員の間で行われる対話であり、「部下の自立的な成長と目標達成」を目的とします。

従来のマネジメント手法であった「ティーチング(教える)」や「指示(命令する)」、「トレーニング(スキルを訓練する)」、「メンタリング(経験に基づく助言)」、「カウンセリング(問題の解消)」は、特定の状況下で有効ですが、従業員の自律性や創造性を引き出すには限界があります。

(参考)

モチベーションとは何か?維持する方法やメリット、ビジネスでのマネジメント成功事例について解説

■コーチングとティーチングの違いについて

コーチングと似た言葉にティーチングがあります。

コーチングとティーチングでは、関係性やコミュニケーション手法に違いがあります。

ティーチングとは、指導者が知識やスキルを教えることを指します。ティーチングで教える側と教わる側には上下関係があり、指導を通じて答えを示す一方向のコミュニケーションが基本です。

一方のコーチングでは、上下関係はなく「並走する関係性」という違いがあります。また、双方向の対話によって対象者から答えを引き出すという明確なスタイルの差があります。

近年、活躍するリーダーたちに積極的に取り込まれているコーチングですが、ここからはコーチングの背景を簡単に説明した後に、そのメリットやコーチングスキルの学び方について詳しくご紹介します。

■コーチングとカウンセリングの違いについて

コーチングとカウンセリングは、どちらも人々が自己理解を深め、自己実現を目指すための手段として使用されますが、それぞれ異なるアプローチを持っています。

コーチングは、目標達成に焦点を当てたアプローチです。コーチングでは、クライアントは自分自身で解決策を見つけるために導かれます。コーチは、クライアントが目標を達成できるように、質問や洞察を提供します。コーチングの目的は、クライアントが自分自身の能力を発揮し、自己実現を達成することです。

一方、カウンセリングは、クライアントの問題に焦点を当てたアプローチです。カウンセリングでは、クライアントは、過去の出来事や現在の問題に取り組むために、カウンセラーの指導やサポートを受けます。カウンセラーは、クライアントが自分自身を理解し、より良い状態になるための洞察を提供します。カウンセリングの目的は、クライアントがより良い心理的健康状態を達成することです。

コーチングの歴史や起源

■コーチングの由来

コーチングは「コーチ (Coach)」という言葉から派生したものです。「コーチ (Coach)」という言葉の語源は「馬車」です。

その時代の馬車の役割は、「大切な人を望む場所まで送り届ける」ことでした。大切な人が希望の場所にたどり着けるようにサポートする行為が自主性を重んじるコーチングの本質と重なっているのです。

■コーチングの歴史

現在では、コーチングはマネージャーに求められるコミュニケーションスキルとして確立していますが、はじまりは、1959 年、当時ハーバード大学助教授であったマイルズ・ メイス (Myles Mace) 氏の著書『The Growth and Development of Executives』 の中に「マネジメントにおいてコーチングは重要なスキルである」として、初めて登場しました。その後、1980年代から多くの出版物の中に登場していきます。

1990年代には、米国でCoach University、Co-Active Training Instituteなどのコーチ育成機関が相次いで事業をスタートし、その後、非営利団体 International Coaching Federation (ICF,国際コーチング連盟)がコーチの質の維持を目的に設立されたのを皮切りに、その機運は世界中に広がっていきました。

現在では、組織における「リーダーシップ開発」「組織開発」などを目的として、多くの企業や組織が、コーチングを導入しています。

当初、マネジメント層やリーダーが部下の育成や1on1ミーティングといった「1対1の間」で活用する形で組織に導入されたコーチングは、今、さらに「組織開発を実現するアプローチ」として新たな注目を浴びています。

コーチングの3原則について

コーチングには、「インタラクティブ」「オンゴーイング」「テーラーメイド」という3つの原則があります。

■①インタラクティブ(双方向性)

インタラクティブ(双方向性)とは、双方向のコミュニケーションによって気付きを促すことを言います。コーチングの本質とも言える要素ですが、企業におけるコーチングでは上司から部下に対する一方通行のコミュニケーションになっていることが少なくありません。一方通行で指示を与えるのではなく、対象者が自らの考えを発言できるようなアプローチをすることが重要です。そうすることで指示待ちの姿勢ではなく、自ら考え、臨機応変に行動することができるようになります。

インタラクティブを促進するためには、「質問」「聞く」「ペーシング」のスキルが重要だと言われます。対象者の価値観や考え方を理解するためには「聞く」スキルと「質問」のスキルが欠かせません。また、対象者と信頼関係を構築するためには、話すペースを合わせたり、視線を合わせたり、対象者の言葉を繰り返したりする「ペーシ次[非表示]

1.コーチングとは

2.コーチングの歴史や起源

3.コーチングの3原則について

4.コーチングの効果やメリット

5.コーチングのリスクやデメリット

6.コーチングに必要な3大スキル

7.コーチングの学び方・習得する方法

8.生産性の低い部下をコーチングを使って対処する方法

9.コーチングを効果的に学ぶ方法

10.コーチングを活かせるビジネスシーンの例

11.コーチングでコーチやトレーナーが果たす役割

12.コーチングを活用する際のマインド

13.コーチングが機能しない場合の対策

14.コーチングの活用事例

15.記事まとめ

16.コーチングに関するよくある質問

人材育成の手法として、コーチングに注目する企業が増えています。

今回は、コーチングとは何か、その定義や歴史、また活用する際のメリット・デメリットや、スキルアップ方法などをご紹介します。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼「従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプランを解説!」資料はこちら

従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプラン

コーチングとは

■コーチングの定義

コーチングとは、対話を通じて相手(クライアント)の自己解決能力や潜在能力を引き出し、自発的な行動と成長を促すコミュニケーション手法です。

■ビジネスにおけるコーチングの意味とは

ビジネスにおけるコーチングは、上司と部下、あるいは専門のコーチと従業員の間で行われる対話であり、「部下の自立的な成長と目標達成」を目的とします。

従来のマネジメント手法であった「ティーチング(教える)」や「指示(命令する)」、「トレーニング(スキルを訓練する)」、「メンタリング(経験に基づく助言)」、「カウンセリング(問題の解消)」は、特定の状況下で有効ですが、従業員の自律性や創造性を引き出すには限界があります。

(参考)

モチベーションとは何か?維持する方法やメリット、ビジネスでのマネジメント成功事例について解説

■コーチングとティーチングの違いについて

コーチングと似た言葉にティーチングがあります。

コーチングとティーチングでは、関係性やコミュニケーション手法に違いがあります。

ティーチングとは、指導者が知識やスキルを教えることを指します。ティーチングで教える側と教わる側には上下関係があり、指導を通じて答えを示す一方向のコミュニケーションが基本です。

一方のコーチングでは、上下関係はなく「並走する関係性」という違いがあります。また、双方向の対話によって対象者から答えを引き出すという明確なスタイルの差があります。

近年、活躍するリーダーたちに積極的に取り込まれているコーチングですが、ここからはコーチングの背景を簡単に説明した後に、そのメリットやコーチングスキルの学び方について詳しくご紹介します。

■コーチングとカウンセリングの違いについて

コーチングとカウンセリングは、どちらも人々が自己理解を深め、自己実現を目指すための手段として使用されますが、それぞれ異なるアプローチを持っています。

コーチングは、目標達成に焦点を当てたアプローチです。コーチングでは、クライアントは自分自身で解決策を見つけるために導かれます。コーチは、クライアントが目標を達成できるように、質問や洞察を提供します。コーチングの目的は、クライアントが自分自身の能力を発揮し、自己実現を達成することです。

一方、カウンセリングは、クライアントの問題に焦点を当てたアプローチです。カウンセリングでは、クライアントは、過去の出来事や現在の問題に取り組むために、カウンセラーの指導やサポートを受けます。カウンセラーは、クライアントが自分自身を理解し、より良い状態になるための洞察を提供します。カウンセリングの目的は、クライアントがより良い心理的健康状態を達成することです。

従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプラン|組織改善ならモチベーションクラウド

従業員エンゲージメント向上のためには、診断だけに留まらずアクションを持続することが重要である。本資料では国内最大級の8,010社、203万人のデータベースを保有する『モチベーションクラウド』の情報を元に調査。従業員エンゲージメントの向上に寄与しているアクションプランの傾向をご紹介。

株式会社リンクアンドモチベーション

コーチングの歴史や起源

■コーチングの由来

コーチングは「コーチ (Coach)」という言葉から派生したものです。「コーチ (Coach)」という言葉の語源は「馬車」です。

その時代の馬車の役割は、「大切な人を望む場所まで送り届ける」ことでした。大切な人が希望の場所にたどり着けるようにサポートする行為が自主性を重んじるコーチングの本質と重なっているのです。

■コーチングの歴史

現在では、コーチングはマネージャーに求められるコミュニケーションスキルとして確立していますが、はじまりは、1959 年、当時ハーバード大学助教授であったマイルズ・ メイス (Myles Mace) 氏の著書『The Growth and Development of Executives』 の中に「マネジメントにおいてコーチングは重要なスキルである」として、初めて登場しました。その後、1980年代から多くの出版物の中に登場していきます。

1990年代には、米国でCoach University、Co-Active Training Instituteなどのコーチ育成機関が相次いで事業をスタートし、その後、非営利団体 International Coaching Federation (ICF,国際コーチング連盟)がコーチの質の維持を目的に設立されたのを皮切りに、その機運は世界中に広がっていきました。

現在では、組織における「リーダーシップ開発」「組織開発」などを目的として、多くの企業や組織が、コーチングを導入しています。

当初、マネジメント層やリーダーが部下の育成や1on1ミーティングといった「1対1の間」で活用する形で組織に導入されたコーチングは、今、さらに「組織開発を実現するアプローチ」として新たな注目を浴びています。

▼エンゲージメント改善にお悩みの方へ|【無料相談はこちら】

コーチングの3原則について

コーチングには、「インタラクティブ」「オンゴーイング」「テーラーメイド」という3つの原則があります。

■①インタラクティブ(双方向性)

インタラクティブ(双方向性)とは、双方向のコミュニケーションによって気付きを促すことを言います。コーチングの本質とも言える要素ですが、企業におけるコーチングでは上司から部下に対する一方通行のコミュニケーションになっていることが少なくありません。一方通行で指示を与えるのではなく、対象者が自らの考えを発言できるようなアプローチをすることが重要です。そうすることで指示待ちの姿勢ではなく、自ら考え、臨機応変に行動することができるようになります。

インタラクティブを促進するためには、「質問」「聞く」「ペーシング」のスキルが重要だと言われます。対象者の価値観や考え方を理解するためには「聞く」スキルと「質問」のスキルが欠かせません。また、対象者と信頼関係を構築するためには、話すペースを合わせたり、視線を合わせたり、対象者の言葉を繰り返したりする「ペーシング」のスキルも求められます。

■②オンゴーイング(継続性)

オンゴーイング(継続性)とは、対象者と継続的に関わり、着実に目標に近付けていくことを言います。数回のコーチングでパフォーマンスが上がることはほとんどなく、継続して働きかけることで徐々にパフォーマンスを高めていく意識が大切です。

オンゴーイングを促進するためには、「構造づくり」や「承認」のスキルが重要だと言われます。「構造づくり」とは、対象者が継続的に行動できるように、評価制度やフィードバックなどの仕組みをつくるスキルです。「承認」とは、対象者の長所を見つけ、言葉や態度で伝わるように褒めるスキルです。

■③テーラーメイド(個別対応)

テーラーメイド(個人対応)とは、対象者の特徴、能力、思考、成果に合わせて柔軟に対応方法を変えることを言います。個人の価値観や考え方、行動パターンや物事の受け止め方は人それぞれであり、同じアプローチで同じ効果を得るのは難しいと言わざるを得ません。そのため、対象者をよく観察し、たとえば「この人はこの言葉で叱り、この人はこのタイミングで褒めよう」といった個別対応をすることが重要になってきます。

テーラーメイドを促進するためには、「タイプ分け」などのスキルが重要だと言われます。「タイプ分け」は、その人の行動や考え方の傾向からタイプ分けすることで、人や物事を支配していく「コントローラー」、人や物事を促進していく「プロモーター」、他者と協力し全体を支持していく「サポーター」、分析や戦略立案を好む「アナライザー」の4つの分類があります。

コーチングの効果やメリット

注目を浴びるコーチングですが、その効果やメリットにはどんなものがあるのでしょうか?

- 考える力を育み、自発性、主体性、応用力、再現性などを高める

- その人の内に秘めた可能性を存分に引き出す

- 学習能力を向上させる

などが効果として考えられます。

さらに

- その人しか持っていない情報にアクセスしたい

- 正解を求めるのではなく、そこまでのプロセスを学習してほしい

- 反射的な答えでなく、熟考を促したい

といった場合、コーチングは効果的に機能します。

コーチングのリスクやデメリット

一方でコーチングのリスクやデメリットもあります。

- 効果が出るまでに時間がかかる

- 相手が知識や経験、能力を持ち合わせない場合は非常に効率が悪くなる

- 多人数を一斉に育成することが困難である

- 個別の対応が求められるため、マネジメントが複雑になる

などです。

そのため、多人数のマネジメントや、相手に経験や知識不足が否めないといった場合、コーチングは非効率な目標達成手法となってしまう可能性が高いのです。

(参考)マネジメントとは?定義や役割・今後必要なスキルを解説

コーチングに必要な3大スキル

コーチングにおいて特に重要な3つのスキル、「傾聴」、「質問」、「承認」について詳しく見ていきましょう。

①傾聴

傾聴は、コーチングの土台となる最も重要なスキルです。単に相手の言葉を聞くだけでなく、その言葉の裏にある感情や意図、価値観まで深く理解しようとする姿勢を指します。

具体的な行動としては、話の内容に合わせてうなずきや相槌(例:「なるほど」「そうなんですね」)を適度に入れながら、アイコンタクトを保ちます。また、相手の言ったことを要約して返す(例:「つまり、〜ということで合っていますか?」)ことで、理解のズレを防ぎつつ、相手に「しっかり聞いてもらえている」という安心感を与えます。

②質問

質問スキルは、クライアントの内省を促し、新たな気づきを与えるための重要な手段です。コーチングにおける質問は、知識を問うためではなく、クライアント自身に答えを探させるために行われます。

具体的な言葉としては、「はい/いいえ」で終わらないオープン・クエスチョン(例:「その目標を達成するために、他にどのような選択肢が考えられますか?」「そう感じたのはなぜですか?」)を多用します。

③承認

承認は、クライアントの存在や行動、成果をありのままに認め、伝えるスキルです。これにより、クライアントは自己肯定感を高め、次の行動への意欲やエネルギーを得ることができます。

具体的な行動には、相手の存在自体を認める「存在の承認」(例:「あなたの考えを聞けてよかった」)、努力やプロセスを認める「行動の承認」(例:「その難しい状況で、ここまでやり遂げたのは素晴らしい」)、結果を評価する「結果の承認」(例:「目標達成おめでとう」)があります。

コーチングの学び方・習得する方法

コーチングの習得方法は多岐にわたります。個々の学習スタイルや目的に応じて、最も適した学び方を選ぶことが重要です。

①資格を取る

コーチングの技術や理論を学び、認定を受けることは、この分野でのプロフェッショナルとしての信頼性を高める重要なステップです。 最初に取り上げるのは、一般財団法人生涯学習開発財団が認定するコーチ資格です。

この資格は日本において初めてのコーチ認定制度として知られ、コーチングの基礎から応用までを学ぶことができます。 次に、一般社団法人日本コーチ連盟(JCF)が提供する認定コーチ資格についてご紹介します。

こちらの資格は、コーチとしてのキャリアを積むためのものと、他のコーチに技術を教えるインストラクターとしてのキャリアを目指すためのもの、二つの異なるパスが用意されています。 最後に、国際コーチ連盟(ICF)が認定する国際的なコーチング資格についてです。

ICFは、アソシエイト・サーティファイド・コーチ(ACC)、プロフェッショナル・サーティファイド・コーチ(PCC)、マスター認定コーチ(MCC)という3つのレベルの資格を提供しています。

これらの資格は、世界的に認知されており、国際的な基準に沿ったトレーニングを受けることが必要です。

②本から学ぶ

コーチングに関する書籍は、自分のペースで学びたい人に適しています。多くの専門書が、コーチングの基本原則、技術、ケーススタディ、実践的アプローチを詳しく解説しています。これらの本を読むことで、理論的な知識を深めるとともに、実際のコーチングシナリオへの理解を高めることができます。また、自己啓発書を読むことも、コーチとしての視野を広げるのに役立ちます。

③e-ラーニングで学ぶ

e-ラーニングは、柔軟性とアクセシビリティの面で優れた学習方法です。オンラインコースやウェビナーを通じて、世界中の専門家から直接学ぶことができます。ビデオレクチャー、インタラクティブな演習、ピアレビューなど、多様な教材が提供されることが多く、自分のスケジュールに合わせて学べる利点があります。

④コーチングを受けることで学ぶ

実際にコーチングを受けることは、コーチングスキルを習得する非常に有効な方法です。自分がクライアントとしてコーチングを経験することで、コーチの技術やアプローチを直接観察し、それを自分のスタイルに取り入れることができます。また、自身の課題や目標を達成する過程を通じて、コーチングの効果を実感し、その理解を深めることができます。

⑤セミナーや研修から学ぶ

セミナーや研修プログラムは、専門家から直接学び、同じ目的を持つ他の参加者と交流する機会を提供します。これらのイベントでは、実践的なワークショップ、グループディスカッション、ロールプレイなどを通じて、コーチングスキルを実践的に学ぶことができます。セミナーや研修は、新しい技術を学ぶだけでなく、プロフェッショナルなネットワークを構築する機会も提供します。

生産性の低い部下をコーチングを使って対処する方法

■指示待ちで自発的に動かない

コーチングを用いた対処: まず、部下が指示を待つ理由を探るため、オープンクエスチョンを使います。「どのような状況で自分から行動しやすいと感じますか?」と質問し、自発性が欠如している背景を理解します。

その後、ゴール設定を共に行い、小さな成功体験を積ませることで自己効力感を高めます。自己判断で動くことができる具体的なアクションプランを一緒に立て、少しずつ自主的な行動を促すことが効果的です。

■責任を回避しがち

コーチングを用いた対処: 「この仕事であなたが果たすべき役割は何だと思いますか?」などの質問で、責任感を意識させることから始めます。問題が発生した際には、「どのような対応策が考えられますか?」と問いかけ、自分のアイデアや行動計画を引き出すようにします。

フィードバックの際には責任を押し付けるのではなく、責任を感じつつも前向きに捉えられるよう、成功体験を共有させることが大切です。

■コミュニケーションが不足している

コーチングを用いた対処: 部下とのコミュニケーションを改善するため、まず信頼関係を築くことが重要です。「最近、仕事で気になっていることはありますか?」など、対話の場を増やし、部下が意見や感情を共有しやすい環境を作ります。

コーチングでは、アクティブリスニングを活用して、部下の話にじっくり耳を傾けることで、安心感を与えます。その後、「どのようにすればコミュニケーションが円滑になると思いますか?」と本人に解決策を見つけさせ、自発的な改善を促します。

コーチングを効果的に学ぶ方法

コーチングは知識として「知る」だけでは意味がなく、実践を通じて「できる」ようになることが重要です。そのため、習得には学習アプローチが鍵となります。

最も効果的な学習法は、インプットしたらすぐにアウトプットする習慣を持つことです。書籍やセミナーで理論やスキル(傾聴、質問など)を学んだら、すぐに職場の同僚や家族との会話で試行錯誤を繰り返し、フィードバックを得ることが欠かせません。この実践と検証のサイクルこそがスキルを定着させます。

また、学習は座学ではなくコミュニカティブ・アプローチを重視すべきです。一方的に知識を詰め込むのではなく、ロールプレイングやグループディスカッションを通じて、実際に会話を交わしながらコーチングスキルを身につけていきます。

専門的なトレーニングプログラムの受講

コーチングを体系的に学ぶための最も一般的な方法は、専門のトレーニングプログラムに参加することです。多くのコーチングスクールや認定機関が、ICF(国際コーチング連盟)などの認定プログラムを提供しており、コーチングの基本原則、技術、倫理基準、プロセスなどを学ぶことができます。

こうしたプログラムは、座学に加えて実践の場も設けられており、リアルタイムでフィードバックを受けることができます。多くの場合、基礎コースから上級者向けのコースまで段階的に分かれており、段階的にスキルを向上させることが可能です。

また、認定コーチの資格を取得することにより、信頼性が高まり、クライアントや企業からの信頼を得やすくなります。コーチングの本質や実際の効果を学ぶためにも、信頼性のあるプログラムに参加することは不可欠です。

メンターや経験豊富なコーチの指導を受ける

メンターや経験豊富なコーチからの個別指導は、学習プロセスにおいて非常に効果的です。実際に長年の経験を持つプロフェッショナルから直接学ぶことで、理論だけではなく実践的なスキルやコーチングにおける直感的な判断力を養うことができます。

メンターコーチングでは、実際のセッションを見学したり、自身のセッションをレビューしてもらうことで、具体的な改善点を指摘され、スキルを高めていくことができます。また、メンターとの対話を通じて、自分自身のスタイルやアプローチを洗練させる機会を得ることができ、独自のコーチングスタイルを確立する一助となります。

この方法は、特に一人での学びでは得られない、実践的なフィードバックが得られるため、成長のスピードが速くなる点が特徴です。

自己学習

書籍やオンラインリソースを活用した自己学習は、コーチングスキルを習得する上で不可欠な要素です。特に、コーチングに関する理論や哲学を深く理解するためには、幅広い文献に目を通すことが重要です。コーチングに関する書籍は、基本的な対話技術や質問の仕方から、心理学や神経科学に基づくアプローチまで多岐にわたります。

これに加えて、YouTubeなどの動画プラットフォームやポッドキャストでも、無料で質の高い情報を得ることができます。また、論文やケーススタディを通じて、他のコーチがどのように課題に取り組んでいるかを学び、自身の実践に取り入れることも効果的です。

自己学習の重要な点は、自分のペースで学べることに加え、学んだ内容をすぐに試してみることで、実践的な理解を深められることです。

実践の場での経験を積む

実際にコーチングセッションを行うことで、学んだ理論や技術を実践に移すことができます。理論だけではなく、実際のクライアントと向き合うことで、リアルタイムでの対応力や柔軟性が養われます。

コーチングは対話を通じてクライアントを支援するスキルであるため、実際に相手と話すことで初めて身につく感覚や洞察が多く存在します。初期段階では、知り合いや友人、同僚を相手に無料でセッションを行うことから始めることも一般的です。

これにより、フィードバックを得やすく、安心して技術を磨くことができます。クライアントの多様なニーズに対応するために、異なる背景や目標を持つ人々とのセッションを重ねることで、コーチングの幅も広がっていきます。また、失敗や課題に直面した際に、それを振り返り改善するプロセスが成長に繋がります。

継続的な学習とフィードバックの活用

コーチングスキルの向上には、継続的な学習が欠かせません。習得した技術を実際のセッションで使い続けるだけではなく、新しいアプローチやトレンドに対応できるように常に最新の知識を取り入れる必要があります。

定期的にコーチングのワークショップやセミナーに参加し、他のコーチと交流することで、異なる視点や手法を学ぶことができます。また、自分のセッションを録音して振り返ったり、クライアントやメンターからフィードバックを受けることも、スキル向上において重要です。

自己反省を行い、どの部分が効果的であったか、どこに改善の余地があるかを見極めることが、成長を促進します。さらに、継続的なフィードバックを受けることで、自己認識を高め、常にクライアントにとって最適なサポートを提供できるコーチへと進化していくことができます。

▼国内最大級のデータベースを持つエンゲージメントサーベイ活用法が3分でわかる!【資料DLはこちら】

コーチングを活かせるビジネスシーンの例

コーチングはビジネスシーンでも様々な活用方法があります。ここでは、代表的な活用シーンについてご紹介します。

リーダーシップの向上

コーチングは、リーダーシップの向上に役立つばかりではなく、リーダー自身や他の人々との関係性を改善する方法を学ぶことができます。

たとえば、コーチングを受けることで、リーダーはより明確なコミュニケーションスタイルを身につけ、自分自身の強みと弱みを理解し、自信を持って決断するためのスキルを身につけることができます。また、リーダーは、チームメンバーをよりよく理解し、共通の目標に向けて協力できるようになるでしょう。

スキル開発

コーチングは、新しいスキルの習得にも役立ちます。たとえば、プレゼンテーションのスキルを身につけたいと思っている場合、コーチングを受けることで、自分自身の強みと弱みを理解し、自信を持ってプレゼンテーションを行うことができるようになります。

また、コーチングを通じて、コミュニケーション、問題解決などのスキルを身につけることもできます。コーチングを活用することで、それまでよりもさらに様々なスキルが身につきやすい土台をつくることができるでしょう。

チームビルディング

コーチングは、個人だけでなく、チームのモチベーション向上にも役立ちます。例えば、コーチングを受けたチームは、目標を達成するために必要なスキルを身につけるだけでなく、お互いをよく理解し、協力するためのスキルを身につけることができます。

これにより、チームメンバー間の信頼関係が高まり、生産性とパフォーマンスが向上することが期待されます。

さらに、コーチングは、チームのメンバーが自分自身の成長と向上のために努力することを促すことができます。

コーチングでコーチやトレーナーが果たす役割

コーチングでは、コーチやトレーナーは、クライアントが目標を達成するために必要なスキルと能力を身につけるために、質問や洞察を提供することが求められます。そのため、コーチやトレーナーは、クライアントが自分自身で解決策を見つけることができるように、アドバイスや指示を与えるのではなく、クライアントが自分自身の答えを見つけるための支援をします。

コーチやトレーナーは、クライアントが目標を達成するために必要なスキルと能力を身につけることができるように、クライアントにフィードバックを提供し、質問に答え、洞察を提供することが求められます。コーチやトレーナーは、クライアントが自信を持って決断し、自分自身の能力を発揮することができるよう、支援を提供します。

コーチングを活用する際のマインド

コーチングで成果を上げるためには、コーチングをおこなう人と対象者の間に信頼関係がなければいけません。信頼関係を築くためには、以下のようなマインドを持つことが大切だと言われます。

・ビジョン提示力:対象者にチームのビジョンと仕事のつながりを伝えること

・信頼基盤:誰に対しても公平・平等に振る舞うこと

・能力による影響力:対象者の能力に従って、組織全体を見て判断すること

・関わりによる影響力:対象者の成功や成長をサポートすること

なかでも、4つ目の「関わりによる影響力」は重要であり、対象者の成功・成長を心から喜べない人は良いコーチングをすることはできません。見返りを求めず、対象者の成功・成長のために何ができるのか?を常に考える姿勢が大切です。

コーチングが機能しない場合の対策

コーチングが機能しない場合は、いくつかの理由が考えられます。

①トレーナーのスキル不足

②コーチングすべきでない内容の仕事にコーチングしている

③感情報酬が不足している

①トレーナーのスキル不足

まずコーチが相手の中にある答えを導き出せるような質問をし、相手の思考を整理させ、違った角度から物事を考えたり、別の次元で気づきを促し、相手の自発的な行動変革を引き出したりします。結果、相手は自ら設定した目標を主体的に達成します。

もちろん、このような質問の手法は、一朝一夕には習得できません。トレーニングを積み、実務経験を通じて、質問のスキルを習得した者にしか成し得ない業です。

「とりあえず質問すればいい」「何でも聞けばいい」といった姿勢では、相手の内面を呼び起こし、気づきを促すことは不可能でしょう。そのため、見直すべきはまずトレーナーのスキルを高めていく事です。

トレーナーは複数のスキルが求められます。

- 相手の話し方に配慮する

- 相手と呼吸やリズムを合わせる

- 認知パターンを熟知する

など、コーチング技術について鍛錬していないマネージャーが現場でコーチングすれば、部下は何を考えればよいのか分からなくなり、混乱してしまいます。そのため、鍛錬を積んだコーチの存在が不可欠です。

②コーチングすべきでない内容の仕事にコーチングしている

コーチングを行う際の基本は「答えを教えないこと」。つまり、誰かから指摘されるのではなく、答えを自分自身の中から引き出すことにあります。

コーチングは「何となく分かっているものの、なかなか実行できない。変えることができない」といった場合に効果を発揮します。

しかし、いくらスキルを獲得したとしても、コーチングが機能しにくい状況があります。

- 目標が定まっていない

- 目標達成に対する意欲がない

- 目標を達成するだけの能力がない

上記のような場合には、コーチングすべき内容そのものが欠如しているため、コーチングをしても無駄な場合がほとんどです。

他にも、コーチングには一定の時間が必要なため、緊急を要する課題や仕事に関してコーチングを行うことは難しいでしょう。

そのため、その内容、相手の意欲、解決する期間などから、コーチングを行うに値すべき仕事かどうか、事前にしっかりと見極めることが必要です。

また、「働き方改革」が叫ばれる中、「限られた時間の中で部下の課題を解決する」ためには、より難易度が高まっていることも事実です。そのため、現在は「指導力向上」の重要度が高まっています。 また、「限られた時間の中で、コミュニケーション量を増やす」という目的のもと、管理職と部下の「1on1」の仕組み構築を行う企業も増えています。

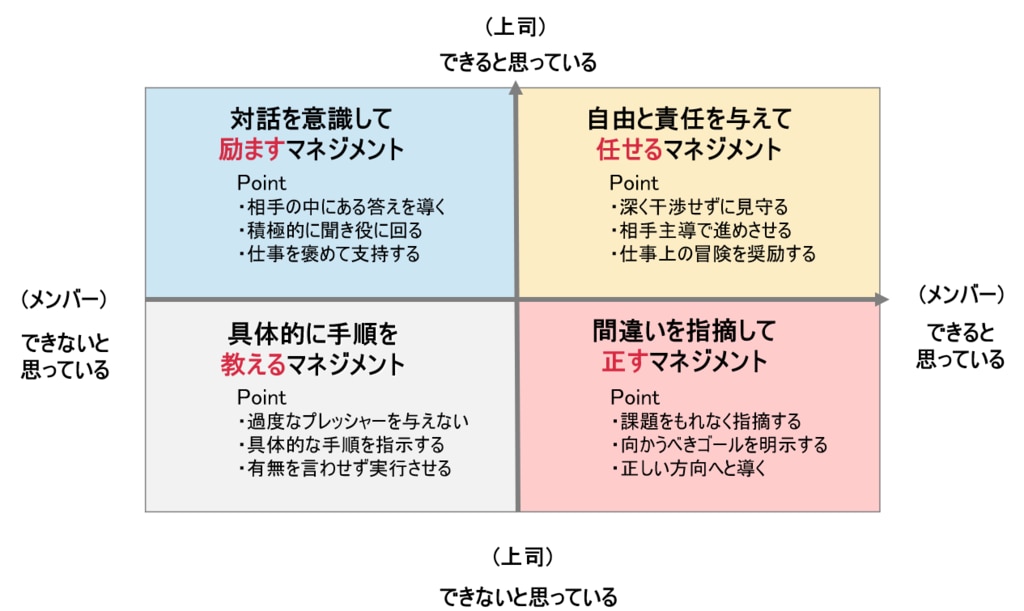

上記のような状態を改善する為に、上司と部下のコミュニケーションの質向上に向けた考え方として、「シチュエーショナルコミュニケーション」という、状況に応じて変えるべき接し方を伝える方法もあります。

具体的には、部下の感情や抱える課題の難易度に応じて、上司がコミュニケーションを変える方法です。

上記のようなフレームを前提にすると、上司には、「コミュニケーションを取る際に、 部下の状況・課題の状況を踏まえなければ」という意識が生まれます。そのため、部下のことを見ない、一方的なコミュニケーションを少なくすることができます。

コーチングとの違いとしては、部下の中で答えがないケース=望ましい前提を知らないケースにおいても、部下の課題を解決することができます。

働き方改革によって時間の制約が厳しくなっている中では、相手に合わせた「シチュエーショナルコミュニケーション」が有効かもしれません。

▼社員の働きがいを“見える化”して改善するクラウドサービスはこちら

【参考資料のご紹介】

なぜあなたの【1on1】はうまくいかないのか?!効果的な【1on1】を行うポイントをタイプ別にご紹介!資料はこちら

③感情報酬が不足している

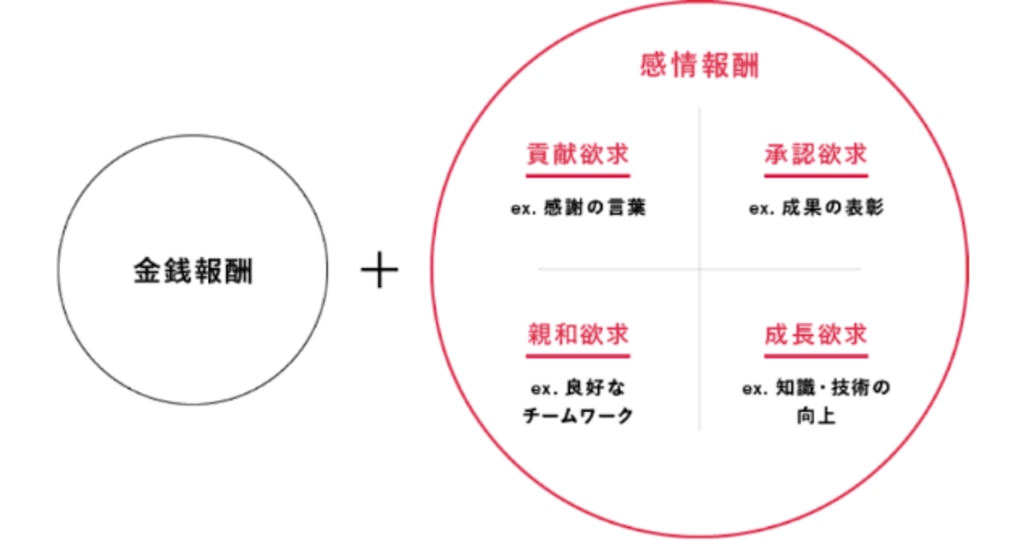

コーチングが機能しない3つ目の理由としては、コーチングされる側の「感情報酬が不足している」ことが考えられます。

⼈間は「完全合理的な経済⼈」ではなく「限定合理的な感情⼈」であると言われています。⼈間の振る舞いは、限られた場⾯では合理的ですが、決して完全ではなく、また⼈間の判断や⾏動には、経済的利得だけではなく、感情的な側⾯が果たす役割が⼤きいと⾔えます。したがって、コーチングされる側の意欲を引き出すには、「感情報酬」を提供することが重要になります。

「感情報酬」に含まれるのは、下記のとおりになります。

貢献欲求:人の役に立ちたい、感謝の言葉を言われたい

親和欲求:良好なチームワークの職場環境のもと、働きたい

承認欲求:誰かに認められたい、表彰されたい

成長欲求:様々な知識や技術を吸収したい

コーチングされる側の感情報酬を十分に引き出した上で関わることがポイントです。

コーチングの活用事例

Sansan株式会社には「コーチャ」「コーチャチーム」という社内制度があります。この制度は、ビジネスコーチの認定資格を取得しているメンバーが、個人向け・チーム向け、それぞれにコーチングをおこなう制度です。「自分に向き合い、抱えている課題が明確になることで解決に向けた具体的なアクションができるようになる」といった感想が寄せられるなど、社内で好評を博しており、リピート率の高い取り組みとなっています。

※参考:メンバーの可能性を引き出す社内制度「コーチャ&コーチャチーム」 Sansan公式メディア「mimi」

https://jp.corp-sansan.com/mimi/2019/05/coacha-2.html

記事まとめ

今回は、人材育成の手法として、注目する企業が増えているコーチングについてご紹介してきました。

コーチングという手法自体は非常に素晴らしいものの、コーチングを行うことが目的化してしまい、課題解決しなかったり、限られた時間の中で課題解決をするという目的と、コーチングの手法がマッチしないなど、現場でうまくいっていない例も多々あります。

「コーチング」そのものを目的化させるのではなく、相手の話に耳を傾け、状況をきちんと把握しながら、課題解決できるように努めることが大切かもしれません。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

コーチングに関するよくある質問

Q:コーチングとはどういう意味?

A:コーチングは、クライアントが自己実現を達成し、目標を達成するために必要なスキルや能力を身につけるための支援をするプロセスです。このプロセスでは、コーチはクライアントに対して質問や指示を与えることなく、クライアントが自己解決を見つけるための支援をします。

コーチングは、クライアントが自分自身の価値観や信念を発見し、自己成長を促進するための強力なツールです。コーチングプロセスは、クライアントが自分自身の中にある可能性やリソースを発見し、自己実現を達成するためのプロセスの一部です。

Q:コーチングとティーチングの違いは?

A:コーチングとティーチングは異なるアプローチを取っています。ティーチングは、教えることに焦点を当て、知識やスキルを伝えることを目的としています。一方、コーチングは、クライアントが自己実現を達成するために必要なスキルや能力を身につけるために支援をすることを目的としています。

Q:コーチングに求められる役割やスキルは?

A:コーチングにおいて求められる役割やスキルは多岐にわたります。クライアントが目標を達成するために必要なスキルや能力を身につけるために支援することはもちろん、クライアントが自らの能力を最大限に発揮できるように、自己理解を深めることも求められます。

また、コーチは、クライアントが目標を達成できるように、質問や洞察を提供することが求められます。コーチに求められるスキルには、コミュニケーション、質問のスキル、フィードバックの提供、クライアントの成長を支援することが含まれます。

▼組織のモチベーション改善にお悩みの方へ|【無料相談はこちら】

※参考:コーチングの定義と三原則 | コーチングとは | コーチ・エィ アカデミア