自主性とは?主体性との違いや自主性のある人の特徴、高め方まで解説!

目次[非表示]

「部下の自主性を高めるにはどうしたら良いのか?」と悩むリーダー・管理職の方は少なくありません。自主性の高い部下と自主性に乏しい部下では、成長の度合いが大きく変わってきますし、仕事の成果にも差が出てきます。

今回は、自主性の意味、自主性のある人の特徴や高める方法などについて解説していきます。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

自主性とは?意味や重要性を解説

自主性とは、「自ら率先して行動する性質」のことを言います。ビジネスシーンにおいては、「上司に指示されなくても自分の判断で行動できること」と言うと分かりやすいでしょう。文脈によっては、「やる気」「行動力」「瞬発力」などと言い換えることもできます。

たとえば、入社したばかりの新人は何をすべきかが分からないため、上司の指示に従って仕事を進めることになります。しかし、3ヶ月後、半年後、1年後も上司が事細かに指示を出さなければ仕事を進められないとしたら、考えものです。

新入社員は、ある程度仕事の全体感が分かってきたら、指示がなくても動けるようにならなければいけません。そのために欠かせない資質が自主性です。自主性に富んだ部下と自主性に乏しい部下では成長スピードが大きく変わってきますし、仕事の成果にも差が出てきます。

■自主性と主体性の違いとは?

自主性と似た使い方をする言葉に「主体性」があります。自主性も主体性も同じ意味で使う人が少なくありませんが、実は違ったニュアンスを持つ言葉なので、使い分けるようにしたいものです。

主体性とは、自らの意志や判断に基づいて、自らの責任のもとで行動しようとする態度や性質のことです。自主性も主体性も、自らの判断で動くことに変わりはありませんが、主体性は「自らの責任のもとで」行動するというニュアンスが含まれます。主体性のある従業員は自分の判断で行動を選択するだけでなく、自らの行動がもたらす結果にも責任を負うことができます。

繰り返しになりますが、自主性とは、指示がなくてもやるべきことを率先しておこなう態度のことです。これに対して主体性は、自ら目的を設定し、それに向かって行動を起こし、その結果にも責任を持つ態度のことです。自主性は新入社員も含めたすべてのビジネスパーソンに求められる性質であるのに対し、主体性は特にマネジメント層・リーダー層に求められる性質であると言えるでしょう。

自主性のある人の特徴とは?

自主性のある人に共通する特徴として、以下のような点が挙げられます。

■自主性のある人は指示を待たずに動ける

誰かに指示されなくても率先して行動を起こせるのは、自主性のある人の典型的な特徴です。誰かの指示を待っていて何もしていないような時間はなく、常に「自分が今やるべきことは?」と考えています。

上司からすると、自主性に乏しい部下は細かく指示を出さないといけないので労力がかかり、時間を奪われますが、自主性の高い部下はこのような無駄なマネジメントコストがかかりません。

■自主性のある人は成長意欲が高い

自主性がある人は成長スピードが早いものですが、逆に、成長意欲が高い人は自主性があると言うこともできます。成長意欲の高い人は、自分が成長するために経験から学ぼうとする姿勢があります。そのため、率先して手を挙げ、積極的に行動できるのです。

一方で、成長意欲が低い人は楽な道を選ぼうとするため、目の前に仕事があっても「誰かがやってくれるだろう」と考えて、なかなか動こうとしません。

■自主性のある人は失敗を恐れない

自主性のある人は、失敗を恐れない人が多いです。「失敗しても何とかなる」「失敗してもそこから学ぶことがあればいい」というように、ポジティブに考える傾向にあります。そのため、難易度の高い課題に対しても積極的に立ち向かっていくことができます。

■自主性のある人は好奇心や探究心が強い

自主性のある人は、好奇心や探究心が旺盛です。分からないことがあっても放置したり、分からないまま進めたりせず、自分で調べたり誰かに聞いたりして物事を進めていくことができます。

自分の仕事の範囲外のことにも興味を持ち、知ろうとする意欲があります。必然的に知識やノウハウが増えていくため、仕事の質も高まり、成果につながりやすくなるのです。

■自主性がある人は責任感を持っている

自主性がある人は、自分で決断を下し、自ら積極的に行動を起こすことができます。上司などの他者に指示されて動く人は、その行動に対する責任が希薄になりがちですが、自主性のある人は自らの意志で行動を選択しているため、最後まで強い責任感を持って自分の行動を全うしようとします。

企業が自主性のある従業員を雇用するメリット

企業が自主性のある従業員を雇用することによって、「組織の活性化」「目標達成率の上昇」「離職率の低下」「能力アップや生産性の向上」といったメリットを得られます。それぞれのメリットについて簡単にご説明します。

組織の活性化

自主性のある従業員は、自らの意欲に基づいて日々の仕事に取り組みます。彼らは単に指示された仕事をこなすだけでなく、率先して課題解決に取り組んだり、新たなアイデアを創出したりします。このような動きによって組織全体が活性化し、新たなイノベーションが生まれやすくなります。

目標達成率の上昇

自主性のある従業員は自ら考え自ら行動する力を持っているので、「組織の目標を達成するために自分が何をすべきか」を考え、それを実行に移すことができます。さらに、リーダーシップを備えているため、組織内での協働を促したりチームワークを高めたりするのも得意です。その結果、組織を目標達成へと導くことができます。

離職率の低下

自主性のある従業員は、組織の目標・ビジョンを深く理解しており、目標達成に向かって前向きに努力することができます。総じて仕事に対するモチベーションが高く、会社に対する貢献意欲やエンゲージメントも高い状態にあります。このような従業員が多いほど、組織の離職率は低下します。

能力アップや生産性の向上

自主性のある従業員は、周囲のメンバーにも好影響を与えます。自主性のある従業員の行動や成果を目にすることで刺激を受け、仕事に対するモチベーションを新たにしたり、行動を改善したりするメンバーも現れます。こうして影響を受けたメンバーの能力アップや生産性向上も期待できるでしょう。

自主性を高めるためにできることとは?

自主性を高めたいと思うなら、以下のことを心がけてみましょう。

■自分に自信を持つ

失敗を恐れる気持ちが強いと、どうしても動きが鈍くなります。自主性を高めるためには、失敗を恐れすぎないようにする必要があり、そのためには自分に自信を持つことが重要です。

一朝一夕で自信がつくようなことはありませんが、成功体験を重ねることで徐々に自信がついていきます。小さな目標をたくさん設け、一つずつ達成し続けるような取り組みをしてみるのが良いでしょう。

目標を達成し続けることで「自分はできる」と思えるようになり、それが「やってみよう」という自主性につながっていくはずです。

■周囲を気にしすぎないようにする

周囲を気にしすぎるあまり、自主的に動けない人もいるでしょう。「クオリティが低かったらどう思われるだろうか」「うまくいかなかったら評価が下がるかもしれない」「仕事してますアピールをしているように見えないだろうか」というように、周囲にどう思われるかが気になってしまう人は自主性が削がれてしまいます。

このような考えが浮かんでしまう人は、周囲を気にしすぎないようにすることが大切です。

■とにかく手を挙げる

自主性を高めるためには、あれこれ考えず、とにかく手を挙げてみるのも効果的です。大体のことは、やってみて初めて分かるものなので、「できるかどうか分からないけどやってみる」という姿勢が大切です。仕事の品質や結果ではなく、まずは「手を挙げる」ことをゴールにするのが良いでしょう。

部下の自主性を育むにはどうすればいい?

部下の自主性を高めたいと考えている上司の方が実践すべき部下のマネジメント方法について、2点ご紹介します。

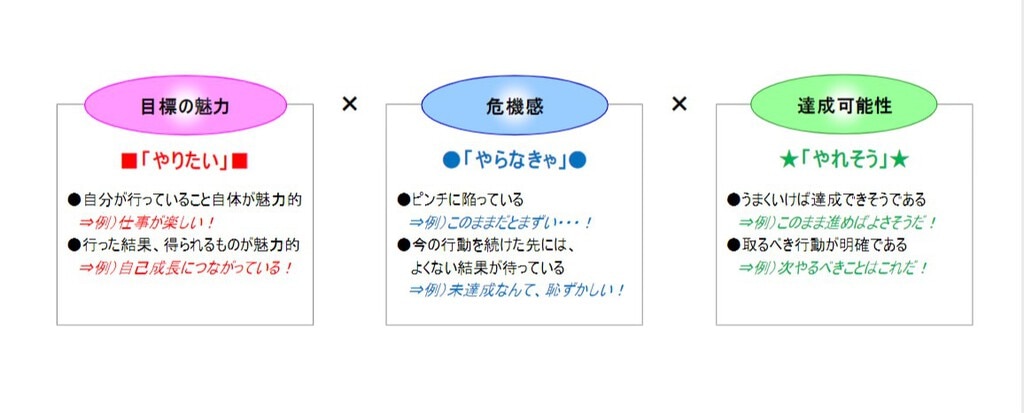

■部下の意欲向上(モチベーション向上)

1つ目は、部下の意欲を向上させることです。部下の意欲を向上させる方法は、「モチベーションの公式」を活用し、部下の状況に応じてコミュニケーションを変えることです。「モチベーションの公式」とは、「目標の魅力(やりたい)」×「達成可能性(やれそう)」×「危機感(やらなきゃ)」のことを指します。「モチベーションの公式」をよりご理解頂くために、下記の図をご覧ください。

上記の通り、目標の魅力×危機感×達成可能性の総量によって、モチベーションの高さは決まると言われています。次に、「モチベーションの公式」に含まれる3つの要素の具体的な活用方法について紹介します。

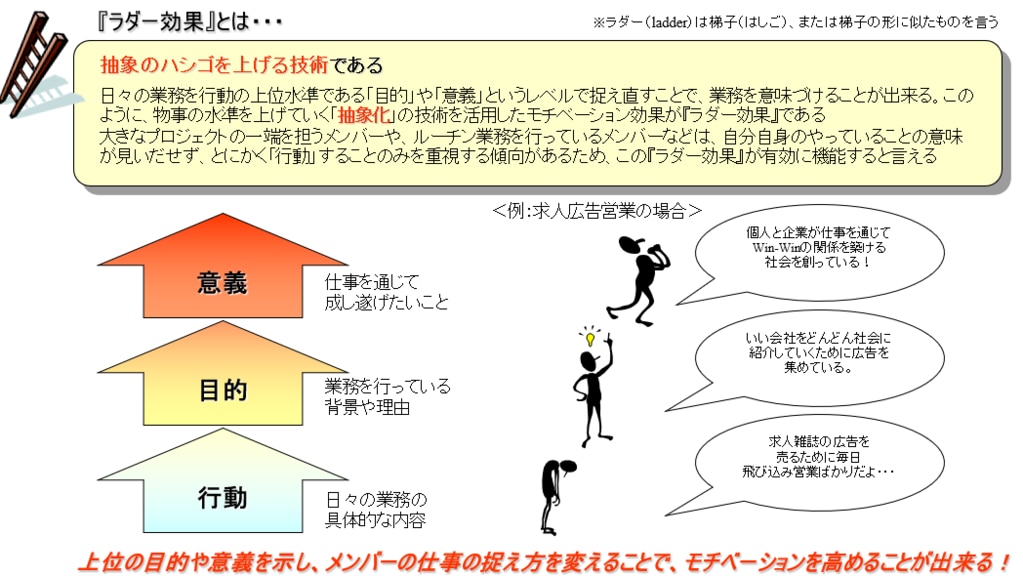

目標の魅力(やりたい)を高めるには、ラダー効果を活用することがポイントです。ラダー効果とは、抽象のハシゴを昇って仕事の意義に気付かせる手法を指します。上司が部下に仕事を依頼する時、目的や意義もセットで伝達することが、部下の意欲向上に繋がります。

危機感(やらなきゃ)を高めるには、コミットメント効果を活用することがポイントです。コミットメント効果とは、周囲に宣言することで行動を継続させる手法を指します。上司が部下に対し、部下自身がやるべきことを周囲に宣言させることによって、「自分が言ったことはやらなきゃ」という気持ちを高めることが、部下の意欲向上につながります。

達成可能性(やれそう)を高めるには、マイルストーン効果を活用することがポイントです。マイルストーン効果とは、途中目標を提示する手法を指します。目標が達成不可能だと思い込んでいる部下に対し、目標の途中地点と実現するための行動を提示し、小さな成功体験を積ませることが、部下の意欲向上に繋がります。

以上のように、部下の意欲向上において重要なことは、「モチベーションの公式」を活用し、部下の状況に応じてコミュニケーションを取ることになります。

関連リンク:https://www.motivation-cloud.com/hr2048/c95

▼ 従業員のモチベーションに関する記事はこちら

従業員のモチベーションを管理するポイントとは?組織におけるモチベーションの必要性から解説!

■部下の能力向上(スキルの向上)

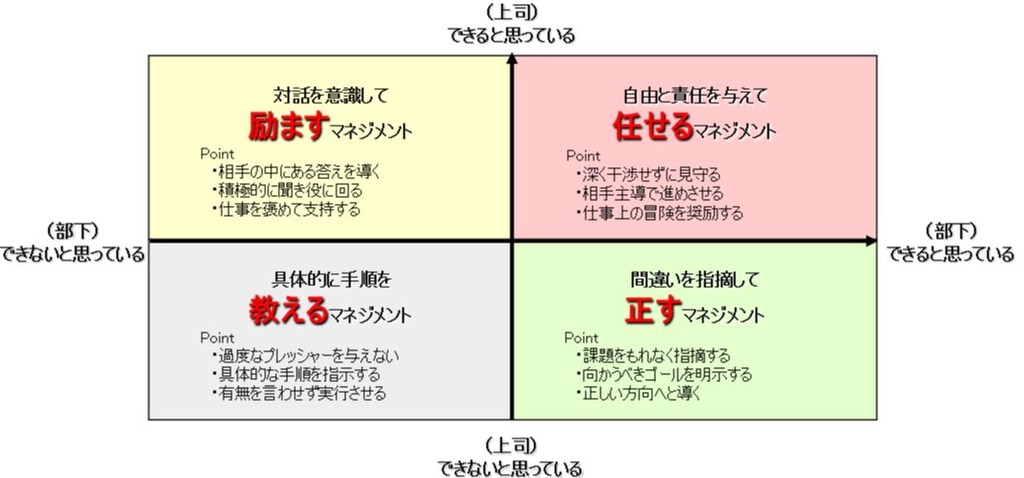

2つ目は、部下の能力を向上させることです。部下の能力を向上させるには、「シチュエーショナルリーダーシップ理論」を活用し、「部下単位」でマネジメント方法を変えるのではなく、「部下が対応するタスク単位」でマネジメント方法を変えることが重要になります。「シチュエーショナルリーダーシップ理論」をよりご理解頂く為に、下記の図をご覧ください。

縦軸は上司が部下に対し依頼する仕事が「できると思っている/できないと思っている」を指します。一方、横軸は部下が自分自身に対しその仕事が「できると思っている/できないと思っている」を指します。それぞれの象限に応じて、マネジメントを使い分けることが必要になります。

上司は「できる」と思っていて、部下も「できる」と思っている場合、自由と責任を与えて「任せる」マネジメントが望ましいです。具体的には、その部下が何度か経験している業務です。ポイントは、「深く干渉せずに見守ること」、「相手主導で進めさせること」、「仕事上の冒険を推奨すること」になります。

上司は「できる」と思っていて、部下は「できない」と思っている場合、対話を意識して「励ます」マネジメントが望ましいです。具体的には、その部下が不安になっている業務です。ポイントは、「相手の中にある答えを導くこと」、「積極的に聞き役に回ること」、「仕事を褒めて指示すること」になります。

上司は「できない」と思っていて、部下も「できない」と思っている場合、具体的に手順を「教える」マネジメントが望ましいです。具体的には、その部下が初めて経験する業務です。ポイントは、「過度なプレッシャーを与えないこと」、「具体的な手順を指示すること」、「有無を言わせず実行させること」になります。

上司は「できない」と思っていて、部下は「できる」と思っている場合、間違いを指摘して「正す」マネジメントが望ましいです。具体的には、その部下が求められる基準を理解できていない業務です。ポイントは、「課題を漏れなく指摘すること」、「向かうべきゴールを明示すること」、「正しい方向へと導くこと」になります。

以上のように、部下の能力向上において重要なことは、「業務の難易度」と「部下の解決能力」に応じてマネジメントを使い分けることになります。

自主性のある社員を育てるときにやってはいけないこととは?

自主性のある社員を育てるためには、上司の言動や組織の風土が重要なポイントになります。以下のような上司、もしくは以下のような組織だと、社員の自主性が奪われてしまうおそれがあるので注意が必要です。

・過剰に指示をする

・評価に公平性がない

・褒める文化がない

過剰に指示をする

上司が指示ばかりをしていると、部下の自主性が奪われてしまいます。

指示が過剰な場合、部下は指示されたことを実行することだけに集中するようになり、自分で考え、自分で判断する機会が失われてしまいます。

その結果、部下は指示されて動くことに慣れ、いわゆる「指示待ち人間」になってしまいます。

指示に従うだけの仕事はモチベーションが下がる原因になるため、最悪の場合は離職につながるおそれもあります。

評価に公平性がない

人事評価が公平性に欠ける場合、社員の自主性が損なわれるおそれがあります。

評価に納得できない社員は「頑張っても意味がない」と感じ、自主性が低下し、努力する意欲すら失われていきます。

「この会社で働いていても昇進や昇給の見込みがない」と感じるようになると、職場に対する忠誠心や愛着が薄くなり、離職につながるおそれもあります。

褒める文化がない

褒める文化のない組織では、社員の自主性が損なわれてしまうことがあります。

どのような社員にも多かれ少なかれ承認欲求があり、自身の努力や貢献が認められることを望んでいます。

そのため、賞賛やポジティブなフィードバックが得られない職場では、社員が「自分の創意工夫や努力が評価されない」と感じ、自主性やモチベーションが低下していきます。

まとめ

自主性はすべてのビジネスパーソンに求められる性質であり、自主性の有無で、仕事のスピードや成果は大きく変わってきます。また、自主性のある人と自主性に乏しい人では成長スピードがまったく違うため、数年で大きな差が開いてしまうはずです。

その意味でも、特に新入社員を育成する際は、「いかに自主性を身に付けさせるか?」が重要になってくるでしょう。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

自主性に関するよくある質問

Q:自主性とは?

A:自主性とは、辞書によると「自らの意思に基づいて行動する性質」「他に頼らず、自分の力で考えたり行動したりすることのできる性質」などと説明されています。他人からの指示がなくても、自分の意志で行動できるのが自主性のある人の大きな特徴だと言えるでしょう。自主性のある従業員は、自ら率先して仕事を進め、新しいアイデアやアプローチによって課題解決を図ることができます。組織力を高めるためには、従業員の自主性を育む教育や環境整備が不可欠です。

Q:自主性と主体性の違いは?

自主性とは、誰からの指示がなくてもやるべきことを率先しておこなう性質のことです。これに対し、主体性は自らの意志や判断に基づいて、自らの責任のもとで行動しようとする性質のことを言います。自ら目的を設定し、それに向かって行動を起こし、その結果に責任を持つのが主体性のある人の大きな特徴だと言えるでしょう。自主性はあらゆるビジネスパーソンに求められる性質であるのに対し、主体性は特にマネジメント層に求められる性質であると言われます。

Q:部下の自主性を育む際のポイントは?

A:部下の自主性を育むためには、部下に明確な目標を与え、期待を伝えることが重要です。具体的な目標を設定し、部下が自ら考えて行動できるような環境を整えましょう。また、部下に権限委譲をするのも効果的な方法です。もちろん、部下が自主的に行動するなかで失敗することもあると思いますが、失敗を非難するのではなく許容し、失敗から学ぶ機会を提供することも大切です。