従業員エンゲージメントを上げるために必要なたったひとつのこと

現在、持続的な企業成長を実現するために、日本のみならず世界中で「従業員エンゲージメント*の向上」に力を入れる企業が増えている。

リンクアンドモチベーションのグローバルチームで代表を務める近藤 俊弥が、従業員エンゲージメントについて解説する本連載。

今回は、組織改善の「ものさし」としての従業員エンゲージメントについてお伝えする。

*従業員エンゲージメント = 企業と従業員の相互理解・相思相愛度合いを示す指標

現在地を把握するための「ものさし」の重要性

現状を改善し成果を生み出すためには、現状を客観的に把握できる指標、いわゆる「ものさし」が不可欠だ。明確な指標があればこそ、現状を正しく認識し、改善のための具体的なアクションにつなげることが可能になる。

例えば、受験勉強を例に考えてみよう。授業や教材の質はもちろん重要だが、自分の現在地や勉強の習得度合いを測定する機会、すなわち模試も非常に重要だ。模試がなくては、合格というゴールに向けて「何が」「どれくらい」不足しているのかを把握できない。現状を客観的に把握することで、次なる成長への道筋を描くことができる。

企業活動においても同様のことが言える。売上や利益をはじめとする財務指標は、経営状況を可視化し、戦略的な意思決定を実現する基盤となっている。

しかしながら、企業活動の中でも、人や組織に目を向けると状況は異なる。企業成長の中心を担うのは明らかに「人」であるにもかかわらず、その状態を客観的・定量的に測る指標を持たない企業も多い。多くの組織では、勘や経験に基づく判断に依存しているのが実情だ。

前回、商品市場と労働市場の変化について解説したが、市場の変化に対応するためには、人材の力を最大限に引き出す組織づくりが必要である。組織状態を改善し、競争力を維持・向上させるために、人や組織についても適切な「ものさし」を設定する必要がある。

組織のものさしとしての「従業員エンゲージメント」

それでは、人や組織の状態を測る「ものさし」として、どのような指標を設定すればよいだろうか。

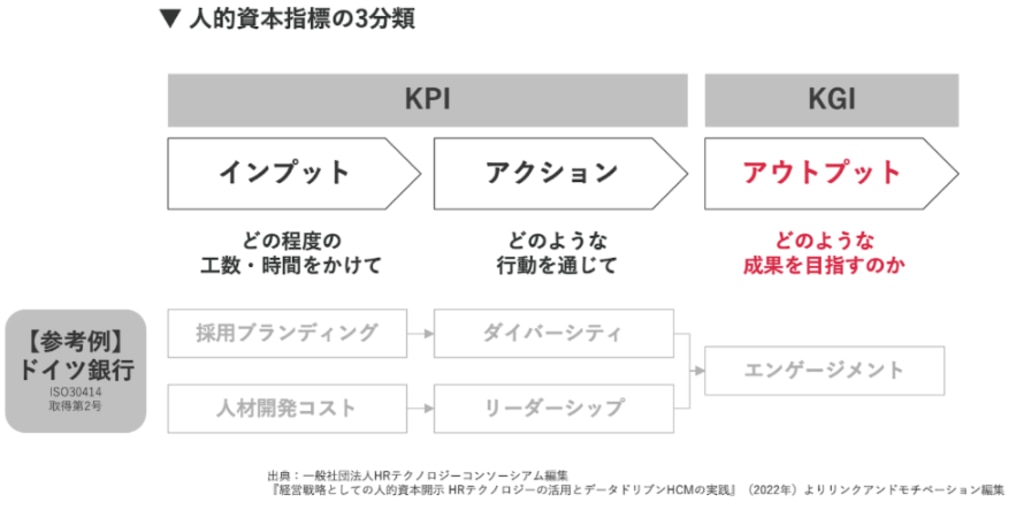

組織のパフォーマンスを測るには、「インプット指標」や「アクション指標」に加え、結果を示す「アウトプット指標」が不可欠だ。この「アウトプット指標」の代表例として、従業員エンゲージメントが挙げられる。

政府が公表した「人的資本可視化指針」でも、「アウトプット指標」の具体例として従業員エンゲージメントが取り上げられている。また、当社が日経225銘柄企業の統合報告書(2023年)を対象に行った人的資本情報の開示状況調査では、「女性管理職比率」「人権」に次いで「従業員エンゲージメント」が多く開示されていた。

なかでも、従業員エンゲージメントに注力する企業は年々増加しており、上記の調査において従業員エンゲージメントに言及した企業は87%に達した。さらに、経営目標として掲げている企業も45%を超えている。

また、ドイツ銀行、バンク・オブ・アメリカ、アリアンツ(ドイツの金融グループ)など海外の人的資本経営の先進企業でも、従業員エンゲージメントは重要な経営指標として定着しており、今やグローバルスタンダードとなりつつある。

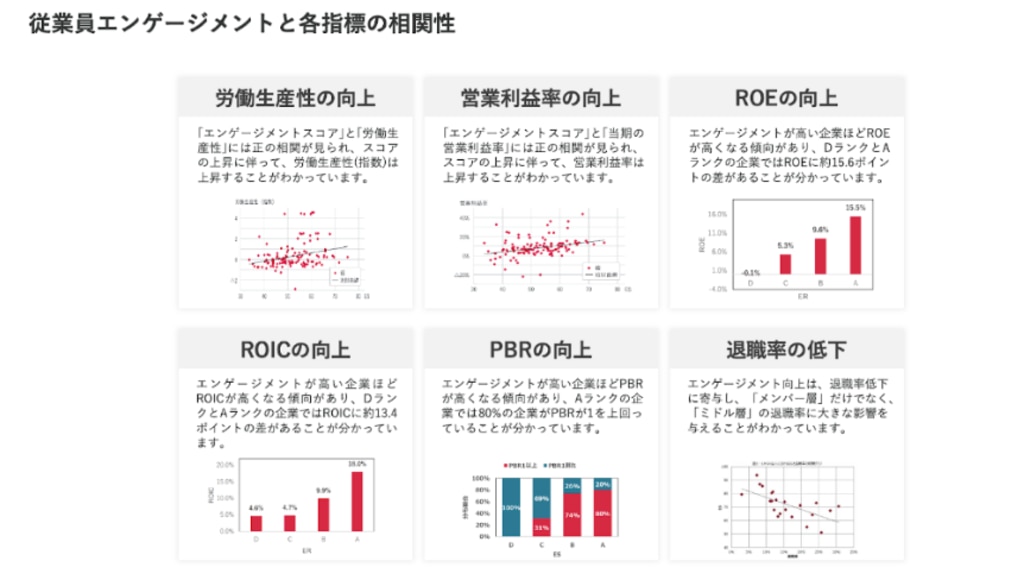

従業員エンゲージメントの効果については、様々な研究でも実証されている。「営業利益率」や「労働生産性」などの経営指標の向上だけでなく、「ROE」「ROIC」「PBR」といった投資指標の向上や「退職率」の低下にも寄与することが明らかになっている。

こうした結果から、従業員エンゲージメントは企業のパフォーマンスに大きな影響を及ぼす重要指標であることが分かる。そのため近年、投資家も企業価値を評価する際の重要な要素としてエンゲージメントに注目しており、これを積極的に開示する企業が増えているのだ。

従業員エンゲージメント向上の注意点

従業員エンゲージメントを向上させようとした際、多くの企業が陥りがちなのが従業員の不満ばかりに目を向けることである。従業員の不満に対応するのは大切なことだが、従業員の不満は尽きることがない。エンゲージメントサーベイを実施するたびに、新たな不満が続々と出てくるだろう。一つひとつ不満の解消を図っていたら、会社が疲弊してしまうのは時間の問題だ。

また、従業員の不満を解消するだけではエンゲージメントは上がらない。このことは、「ハーズバーグの二要因理論」からも明らかだ。臨床心理学者であるハーズバーグは、職場において、無ければ不満を感じるが、得られても満足につながるわけではない要因を「衛生要因」、無くても不満は感じないが、得られれば大きな満足をにつながる要因を「動機付け要因」と定義した。

-

衛生要因〈個人の職務環境に関する要因〉

- 経営方針、上司・同僚・部下との関係性、作業条件、賃金、雇用の安定性など

-

動機付け要因〈個人の職務内容に関する要因〉

- 達成感、承認、仕事そのもの、責任、昇進、成長など

多くの企業は、給与や働き方を見直すことで従業員の不満解消に努めるが、衛生要因を解消するだけではエンゲージメントは高まらない。エンゲージメントを高めるには、衛生要因に対応しつつ、いかに動機付け要因に働きかけられるかが重要だ。

今回は、組織の「ものさし」として注目される従業員エンゲージメントについて解説した。次回は、従業員エンゲージメントを高める要素について深掘りしていく。