従業員エンゲージメントサーベイー陥りがちな落とし穴とは?

現在、持続的な企業成長を実現するために、日本のみならず世界中で「従業員エンゲージメント*の向上」に力を入れる企業が増えている。

リンクアンドモチベーションのグローバルチームで代表を務める近藤 俊弥が、従業員エンゲージメントについて解説する本連載。

今回は、エンゲージメントサーベイの効果的な調査方法についてお伝えする。

*従業員エンゲージメント = 企業と従業員の相互理解・相思相愛度合いを示す指標

エンゲージメントサーベイの重要な要素とは

前回の記事では、企業のリソースには限りがあるため、従業員から挙げられる全ての不満に応えることは不可能である。従ってどの不満に対して重点的に投資するか(=優先課題)を定める必要がある点についてお伝えした。

その優先課題を明確にするためには「満足度」に加え、「期待度」を測ることが重要となるのだ。その重要性を踏まえ、やってはいけないエンゲージメントサーベイ、それは従業員の満足度のみを測るサーベイである。

本記事では、満足度のみに着目することの落とし穴、エンゲージメントサーベイにおいて見落とされがちな「期待度」の重要性、そして調査結果の効果的な分析方法を説明していく。

満足度の落とし穴ー従業員の不満を解消してもエンゲージメントは上がらない?

エンゲージメントサーベイは、従業員の満足度のみを測るものが一般的だ。この場合、「満足度が低かった項目から改善を図っていこう」という方針になりがちだが、従業員の不満を解消してもエンゲージメントの向上に直結しない可能性があることに注意が必要だ。このことは「ハーズバーグの二要因理論」からも明らかとなっている。

アメリカの臨床心理学者であるフレデリック・ハーズバーグは、職場における満足・不満足を招く要因を、以下のように「衛生要因」と「動機付け要因」に分けて説明している。

衛生要因

衛生要因とは、職場において「あることが当たり前」で、欠けていると不満につながるものの、整っていても満足度が大きく高まるわけではない要因のことを指す。

たとえば、「経営方針」「上司・同僚・部下との関係性」「作業環境」「賃金」「雇用の安定」などがこれにあたり、不足すると不満が生じやすくなるが、十分に満たされていてもエンゲージメントの向上につながるとは限らないのが特徴である。

動機付け要因

動機付け要因とは、職場において「無くても不満は感じない」が、得られれば大きな満足につながる要因のことである。たとえば、「達成感」「承認」「意義」「責任」「昇進」「成長」などは動機付け要因に当たる。

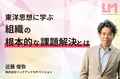

前々回の記事でも説明したが、例えば、エンゲージメントサーベイの結果、給与や働き方に不満を持つ従業員が多いことが分かったとする。この結果を受け、給与や働き方を見直すのは自然な判断といえるが、これらは二要因理論でいう衛生要因であり、このアプローチだけでエンゲージメントを向上させることには限界があると言える。

つまり、エンゲージメントを向上させるためには、給与や働き方などの衛生要因に対応しながら、「いかに動機付け要因に働きかけられるか」が大切となるのだ。

満足度だけでは測りきれない、従業員エンゲージメントの本質

上記の通り、満足度を基に従業員の不満に応えるだけではエンゲージメントの向上に繋がりにくいことがわかった。加えて、もう一つ注意しなければならない観点が、満足度の低い項目が必ずしも優先的に改善すべき項目とは限らないことである。

たとえば、サーベイで上司への満足度が低いことが分かったため、上司と部下の1on1ミーティングを導入したとする。しかし、他にも満足度が低い項目があった場合、「今、改善してほしいのはそれではない」「上司とのミーティングを求めているわけではない」というように、逆に従業員の不満をエスカレートさせてしまうケースもある。

こうした「施策のすれ違い」をなくすためには、エンゲージメントサーベイで満足度だけでなく「期待度」を測ることが大切となる。従業員の期待度(何にどのくらい期待しているのか)と、それに対する満足度(どのくらい満足しているのか)を把握することで、「不満を解消する」という方針だけでなく、「期待に応える」という方針で対策ができるようになる。また、従業員の期待度が分かれば取り組むべき動機付け要因も可視化されるため、より効果的にエンゲージメント向上を図ることが可能となる。

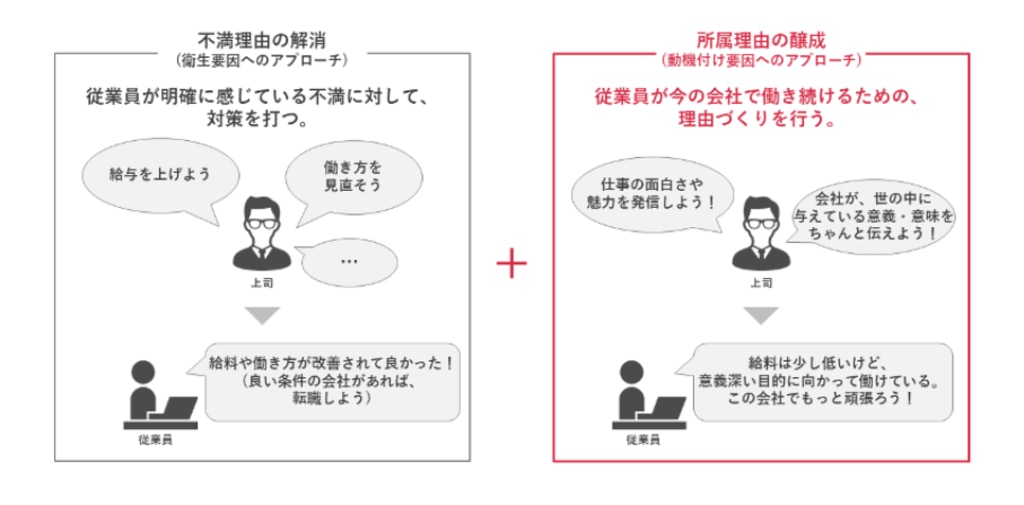

満足度と期待度を基に組織状態を可視化

エンゲージメントサーベイで満足度と期待度を測ることで、上図のようなマトリクスで組織状態を可視化することが可能になる。このマトリクスに沿ってサーベイ結果を整理すると、「組織の弱み」「組織の強み」「無関心」「過剰対応」の4つの領域に分類でき、どの項目が企業にとっての優先課題であるのかを明確にすることができる。

1.組織の弱み(低満足・高期待)

この領域では、従業員が対象の項目に対して大きな期待を抱いているにもかかわらず、満足度が低い状態である。企業は従業員が期待しているものに十分対応できていないと考えられる。この領域にある項目はエンゲージメントの低下要因であることが多く、企業が優先的に注力すべき課題である。

2.組織の強み(高満足・高期待)

こちらは、従業員が対象の項目に対して高い期待を持ち、その期待に企業が十分に応えることができている領域である。この領域にある項目は、従業員のエンゲージメント向上の源泉であり、特に期待度が高い項目は従業員が今の会社で働き続けている理由とも捉えることができる。、

3.無関心(低満足・低期待)

こちらは、従業員の期待度も満足度も低い領域である。従業員はこの領域の項目に対する期待が低いため、満足度が低くても大きな不満やエンゲージメントの低下にはつながりにくい。従って、この領域にある項目は、満足度が低くても対応の優先度は低いといえる。

4.過剰対応(高満足・低期待)

こちらは、期待度が低い一方で、満足度が高い領域であり、従業員が既に十分な満足を得ていることを示している。つまり、企業は従業員に対して期待以上の施策を提供しているといえる。この領域にある項目も、エンゲージメントへの影響は限定的であり、対応の優先度は低いといえる。

以上をまとめると、エンゲージメントを向上させるために企業が優先して着手すべき項目は「1. 組織の弱み」にあるといえる。満足度のみのサーベイでは、「1. 組織の弱み(=期待されているが応えられていない)」と「3. 無関心(=応えられてないが期待もされてない)」を区別することができず、本来対応の優先度が低い項目に注力してしまい、結果的に取り組んでもエンゲージメントが上がらないといった落とし穴にハマってしまう。

このように、満足度だけでなく期待度も把握することで、自社に合ったエンゲージメント向上のための「最適解」を見つけ出すことができるのだ。

次回は、これらの従業員エンゲージメント向上施策のアプローチ方法について、詳しく解説していく。