信州大学×JR九州×文部科学省 トビタテ!留学JAPAN ともに育つ地域と組織~産官学連携が生む未来~ 「HR Transformation Summit 2025」イベントレポート

かつてないスピードと複雑性で事業環境が変化する中、経営にはより高度かつ多層的な対応が求められ、「人と組織の力」への期待が高まっています。私たちは創業から四半世紀、「人材こそが企業経営における最大・最強の資本」だと伝え続けてきました。人と組織の可能性を、未来につなげたい。私たちはそんな意志を持ち、「HR Transformation Summit 2025」を開催しました。

Session5では、信州大学 副学長の林靖人氏、九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員の古宮洋二氏、文部科学省 トビタテ!留学JAPANプロジェクトディレクターの荒畦悟氏をお招きし、「ともに育つ地域と組織~産官学連携が生む未来~」というテーマでトークセッションを行いました。

【イベント実施日】

2025年7月31日

【スピーカー】

・信州大学 副学長・教授 林 靖人 氏

・九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員 古宮 洋二 氏

・文部科学省 トビタテ!留学JAPANプロジェクトディレクター 荒畦 悟 氏

【モデレーター】

・株式会社リンクアンドモチベーション エグゼクティブディレクター / 一般社団法人エッジソン・マネジメント協会 代表理事 樫原 洋平

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら

人口減少をポジティブに捉えれば、むしろ地方にメリットがある

リンクアンドモチベーション 樫原:本セッションは「ともに育つ地域と組織~産官学連携が生む未来~」というテーマで進めてまいります。地方創生と言っても様々なアプローチがありますが、今回は「人・組織」という観点から考えていきたいと思います。早速ですが、信州大学の林先生、「学」の視点からプレゼンテーションをお願いします。

信州大学 林氏:私が関心を持っている「人材」というテーマですが、人材と言うと必ず「人口」の話が出てきます。現在、世界人口は約82億人で、2080年半ばに約103億人でピークアウトすると言われています。これまで人口の増加によって社会がつくられてきて、GDPとの関連も非常に高いものがあります。しかし、今後は世界中で確実に人口が減少していきます。日本はその先頭を走っているわけですが、隣の中国も減少していますし、韓国や台湾も同じです。そう考えると、「人口減少をいかにポジティブに捉えていくか」ということが重要になってきます。

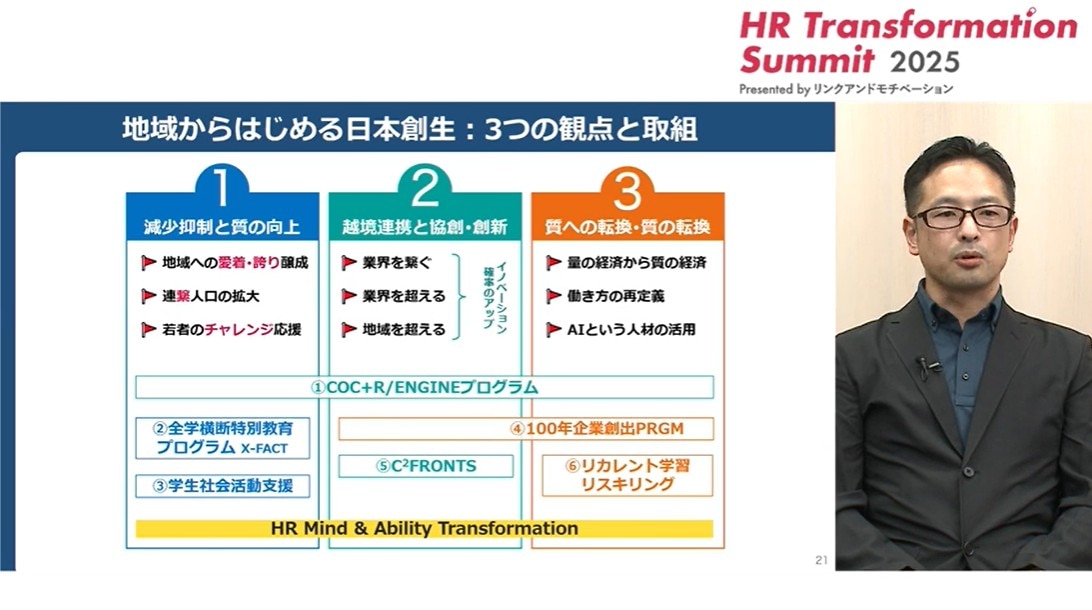

私たちは地方にある大学ですが、「地方にはむしろメリットがある」と考えています。人口が少ないぶん機動力があると思っていて、だからこそ、地方創生、日本創生、さらには世界創生を「地域から」できないだろうかと考えています。

その時に大事になるのが、まず人材の「質」です。これまでは「量」が重視されてきましたが、これからは人口の減少抑制とともに、いかに人材の質を高めていくかが重要になってきます。

その時に大事になるのが、まず人材の「質」です。これまでは「量」が重視されてきましたが、これからは人口の減少抑制とともに、いかに人材の質を高めていくかが重要になってきます。

もう一つのポイントが「越境」で、地域を越えて世界へつながっていくことです。そして、「質の転換」とありますが、そもそも質というものをどう捉えていくかという、この3つを大きなテーマとして様々なプログラムに取り組んでいます。

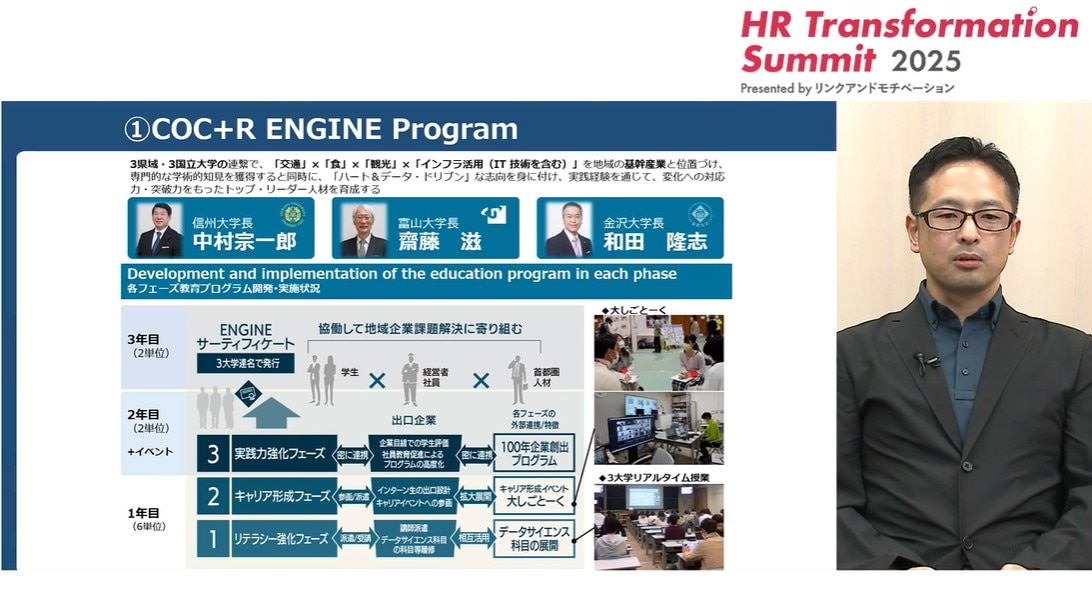

たとえば、地域の人材を育てていく「COC事業」という国プロ(国のプロジェクト)がありますが、その中で、信州大学、富山大学、金沢大学の三大学が手を組んで一緒に人材を育てるという日本初の取り組みをしています。これは、JRさんのおかげでもあるのですが、新幹線でこのエリアがつながったことで、人も大学もつながった事例だと思います。

具体的には、三大学でリアルタイムに授業を行っています。約3ヶ年にわたって三大学が共同で授業を行い、修了した学生は三大学の学長から修了認定を受けられるという、なかなか凝ったプログラムです。

具体的には、三大学でリアルタイムに授業を行っています。約3ヶ年にわたって三大学が共同で授業を行い、修了した学生は三大学の学長から修了認定を受けられるという、なかなか凝ったプログラムです。

それ以外に、「全学横断特別教育プログラム」という取り組みもあります。信州大学には8つの学部があるのですが、学部や学年を越えて学びの交流・実践を促すのがこのプログラムです。突破力のある人材を育てるためには、すべての学生に同じようにエネルギーを注ぐのではなく、意欲が高い一部の学生に対してエネルギーとコストを集中的に投下すべきだろうという判断から、こうした副専攻の仕組みを整えています。

最後に、私たちは大学生を育成していますが、どれだけ優れた人材を育てても、地域の企業が受け入れる環境を整えなければ、彼らはすべて地域の外に流れていってしまいます。バケツがしっかりしていないと、いくら水を汲んでも全部流れてしまうのと同じです。だからこそ、地域の受け皿となる良い企業を育てるために、私たち大学は企業を巻き込みながら積極的に取り組みを進めています。

具体的には、首都圏の方々に「大学で研究員をやりませんか」と呼びかけて、地域の企業とマッチングします。マッチングしたら、週4日は地域の企業で研究員として働いてもらいます。週1日は大学に来て、リカレントとして学んでもらいます。そして半年後、その人たちに地域に定着してもらおうという趣旨のプログラムを約7年続けています。「信州100年企業創出プログラム」というのですが、要するに、地域に突破力のある企業をつくろうという取り組みです。私からは以上になります。

地元と一緒に取り組んでいかないと、事業そのものが成立しない

リンクアンドモチベーション 樫原:ありがとうございます。続きまして、JR九州の古宮様、「産」の視点からプレゼンテーションをお願いします。

JR九州 古宮氏:私からは「JR九州が仕掛ける、地方創生の未来」というテーマでお話をさせていただきます。まず、地方の鉄道会社である私たちが、なぜ鉄道以外の事業に力を入れているのかという点です。

よく「九州は10分の1の経済」と言われますが、実際にJR全体で計算してみると、JR九州のお客様の人数は全体のわずか3.5%です。つまり、鉄道だけでは全然成り立たない世界です。地元の方々と一緒にいろんなことをやっていかないと、事業そのものが成立しません。そう考えて、JR九州では様々な挑戦をしていますので、本日はその一部を紹介させていただきます。

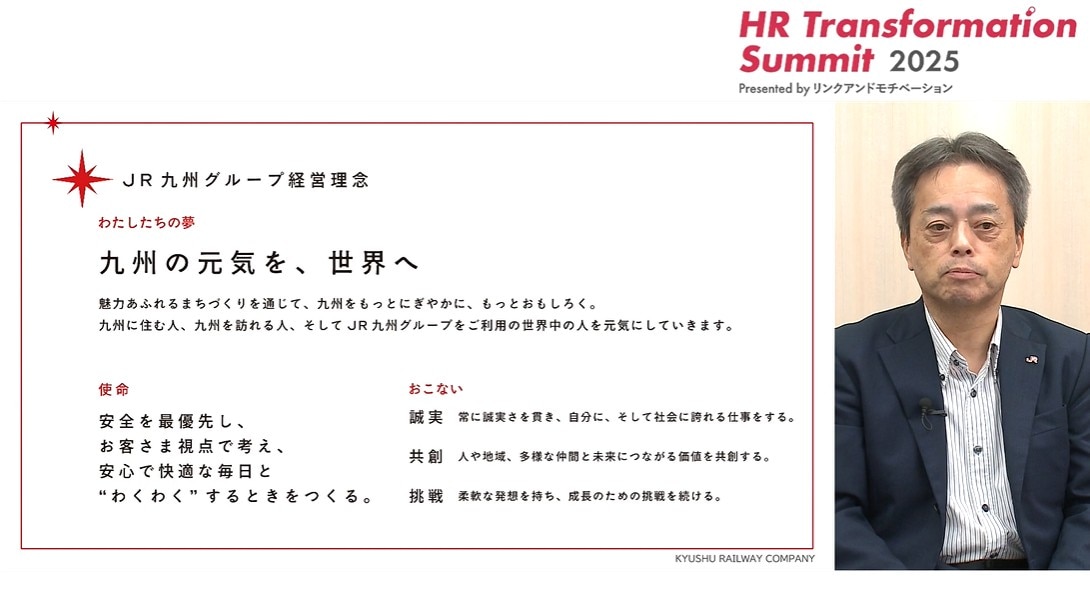

今年度から新しい中期計画を作成したのですが、そのタイミングで経営理念を策定しました。その中で「わたしたちの夢」として掲げたのが、「九州の元気を、世界へ」というものです。

なぜこの理念なのかという点ですが、私たちは東京に2つ、京都に1つホテルを持っています。東京のホテルはインバウンドのお客様が9割以上で、70ヶ国以上の方が利用しています。また、後ほどお話ししますが、クルーズトレイン「ななつ星」は40ヶ国以上の方が乗車しており、九州内で販売しているインバウンド向けのフリーパスは95ヶ国のお客様が利用しています。つまり、世界中の方がお客様になってくださっているということです。そして、私たちJR九州は周りの方からよく「元気な会社ですね」と言われます。こうした2つの特徴を組み合わせて、「九州の元気を、世界へ」という経営理念をつくりました。九州に住む人、九州を訪れる人、そしてJR九州グループを利用する世界中の人を元気にしたいという思いが込められた経営理念です。

「使命」として掲げたのは、「安全を最優先し、お客さま視点で考え、安心で快適な毎日と“わくわく”するときをつくる。」というものです。日常的には安全・定時運行を守り、非日常ではわくわくする時間を提供する。たとえば、ハレの日に美味しいものを食べに行ったり、旅行に出かけたりといった楽しみを提供していきたいなと思っています。

「おこない」というのは行動指針ですね。「誠実」「共創」「挑戦」という3つを掲げています。「誠実」とは、安全を守り、家族や社会に誇れる仕事をすること。「共創」とは、地域や社員をはじめとする多様な仲間と一緒に未来につながる価値をつくること。そして、「挑戦」こそがJR九州のDNAです。私は常に「成功の反対は失敗ではなく、何もしないことだ」と言っています。

地域が元気でないと私たちの商売は成り立ちません。だからこそ、「地域の元気=JR九州の元気」と考えて、持続可能なまちづくりに取り組んでいます。

今回の中期経営計画では、「駅周辺のまちづくり」「まちとまち、まちと人、人と人をつなぐ」という2点を掲げ、定住人口と交流人口を増やすことを目標に掲げています。九州は日本の中でも人口減少が進んでいる地域とされていますが、沿線人口の減少が九州全体の人口減少率を下回ることを、非財務のKPIとして掲げています。

定住人口の拡大に向けた取り組みとしては、九州主要都市に「アミュプラザ」という駅ビル・商業施設を展開しています。アミュプラザは、テナントスタッフを含む従業員が約2万人いますが、これこそ地方創生の第一歩だと考えています。やはり仕事がないと、九州の人は博多へと流れ、博多の人は東京へと流れていきます。 雇用の創出が定住人口確保の一丁目一番地になるので、今後もどんどん手掛けていきたいと思います。

交流人口の拡大に向けては、地域と連携した取り組みを進めています。たとえば、「JR九州ウォーキング」は、各駅を中心にして1日に10km程度を歩くイベントです。1999年から累計225万人が参加しており、非常に好評を得ています。

九州の伝統・伝承を守る人を発掘して表彰する「九州観光まちづくりAWARD」というアワードも創設しました。2022年は佐賀県と長崎県を対象にし、23年、24年と九州全域に広げています。九州のことをもっと知るとともに、全国にも九州の魅力を知ってもらおうという取り組みです。

その他に、「駅弁」のランキングやご当地の「丼ぶり」や「麺」の選手権も行っています。九州各地の食の魅力を集め、グランプリを決めています。こうした取り組みも、地域との連携を強化する取り組みになっていると思います。

また、JR九州は572駅中約6割が無人駅ですが、これらの無人駅対策として取り組んでいるのが「ekinico」というプロジェクトです。これは、地元の民間事業者が無人駅に出店できる仕組みです。たとえば、地元の喫茶店が無人駅を改良して店を出すなど、無人駅をどんどん使ってくださいという試みです。地元の企業に駅を丸ごと使ってもらう「九州DREAM STATION」という取り組みも進めています。こうして地元と様々なつながりをつくりながら、無人駅という課題の解決を図っています。

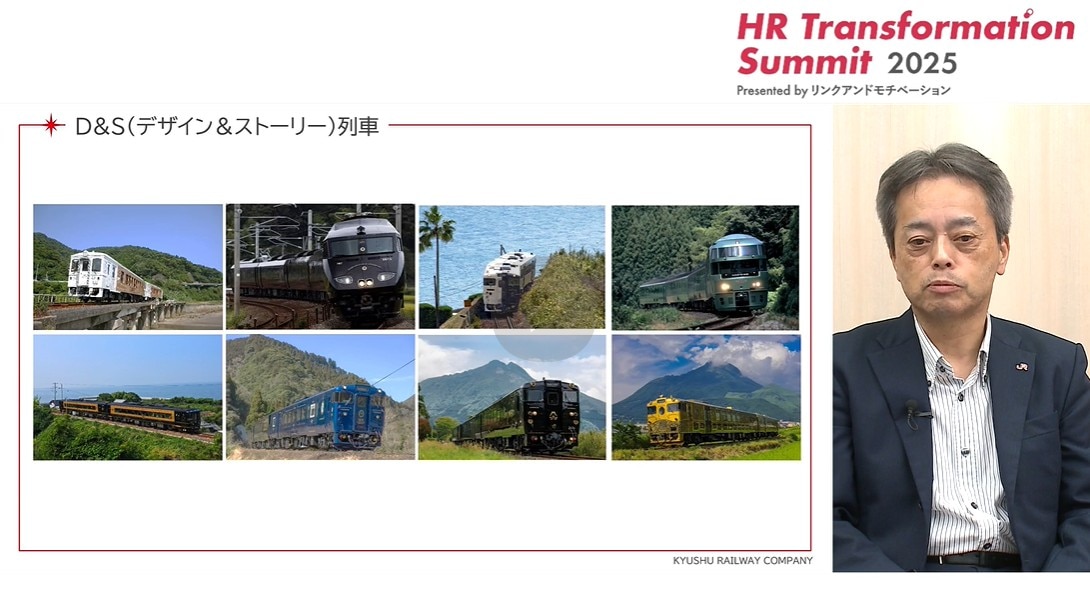

そして、JR九州の一番の得意技とも言えるのが観光列車です。「D&S(デザイン&ストーリー)列車」と呼んでいるのですが、地元の物語とデザインを組み合わせた列車を各地で運行しています。

たとえば、「指宿のたまて箱」は地元に伝わる玉手箱伝説にちなんだ列車で、黒髪の青年が一瞬のうちに白髪になったことをイメージして、白と黒の半々でデザインしています。ドアが開くと白い煙をイメージしたミストが出るというこだわりぶりです。他にも、地域の文化にちなんだ数多くの列車を走らせています。

また、先ほども少し触れた「ななつ星」は石破首相(対談当時)にもご見学に来ていただいたことがあるのですが、「これぞ地方創生の一番だ」と仰っていただきました。定員20名ほどの豪華クルーズトレインで、これまで2万2,000人ほどのお客様にご乗車いただいています。ななつ星はどこに行っても大歓迎で、アンケートでも「沿線の方々のおもてなしが思い出に残った」という声が多く聞かれます。まさに、地元と一緒になって動いている列車だと思います。最上級の部屋は3泊4日で一人170万円、二人で340万と高額ですが、その部屋が一番人気があります。

このように、地元の方々がいなければJR九州の事業は存在しません。だからこそ、地元の方々と一緒に取り組むことが事業のベースだと考えています。私からは以上になります。

自分がいた場所の価値を再発見できることが留学・越境の価値

リンクアンドモチベーション 樫原:ありがとうございます。最後に文部科学省、トビタテ!留学JAPANの荒畦さん、「官」の視点からプレゼンテーションをお願いします。

文部科学省 荒畦氏:まず「トビタテ!留学JAPAN」についてご説明します。これは、文部科学省が官民協働で実施している事業で、平成25年に閣議決定された「日本再興戦略」を背景にしています。

当時、グローバル化が加速する中で、日本の留学生は減少傾向にありました。そこで「2020年までに倍増させよう」という目標を掲げました。具体的には、大学生は6万人水準から12万人へ、高校生は3万人水準から6万人へという目標です。この流れを盛り上げるフラッグシップとして「日本代表プログラム」というものを設け、年間で1,000人強、累計で約1万人に奨学金を提供して世界へ送り出すことにしました。

ただ留学するだけでなく、留学生に3つの役割を担ってもらうのが日本代表プログラムの特徴です。

「Global Leader」は文字どおりですが、留学を通じて最大限に成長し、将来のグローバルリーダーを目指すことです。「Ambassador」というのは、日本の良さを世界へ発信することです。日本の魅力や地元の魅力を、日本の「大使」として発信してもらう役割です。そうすることが、留学生が世界とつながるきっかけになったり、自分自身の文化に自信を持つきっかけになったりします。最後に「Evangelist」とありますが、これは留学して「自分だけが良かった」で終わらせず、帰国後に留学の良さを周りの友だちや後輩、もしくは地元に伝え留学機運醸成に貢献する役割です。

「Global Leader」は文字どおりですが、留学を通じて最大限に成長し、将来のグローバルリーダーを目指すことです。「Ambassador」というのは、日本の良さを世界へ発信することです。日本の魅力や地元の魅力を、日本の「大使」として発信してもらう役割です。そうすることが、留学生が世界とつながるきっかけになったり、自分自身の文化に自信を持つきっかけになったりします。最後に「Evangelist」とありますが、これは留学して「自分だけが良かった」で終わらせず、帰国後に留学の良さを周りの友だちや後輩、もしくは地元に伝え留学機運醸成に貢献する役割です。

トビタテの大きな特徴は、財源が税金ではなく、民間企業や個人のみなさまからの寄附で成り立っていることです。2020年度までには260社以上、および個人のみなさまから約123億円のご寄附をいただきました。

私たちが大事にしているのは、もちろん留学をして海外に飛び立っていくことも一つですが、加えて、留学した若者のコミュニティをつくることを重視しています。現在、トビタテ生の約7,000人が社会人になっていますが、多様性のあるコミュニティづくりを推進しています。

「粒揃い」という言葉がありますが、日本代表プログラムは決して粒揃いではなく、あえて「粒違い」であることがプログラムの特徴だと伝えています。選考基準は「情熱」「好奇心」、そして「独自性」の3点です。研修では、本音と本気で話せる仲間を見つけられるように、これまでのつらかったことや楽しかったことを全部共有しながら、本音で話ができるコミュニティを築いています。

これがトビタテの採用実績です。全国47都道府県から採用しており、丸が付いたところにコミュニティの支部をつくっています。

これがトビタテの採用実績です。全国47都道府県から採用しており、丸が付いたところにコミュニティの支部をつくっています。

トビタテの特徴の一つでもありますが、すでに500人近い起業家を輩出しています。テクノロジー分野や社会課題解決分野、スポーツやアートの分野で活躍している人も多くいます。トビタテ生のネットワークが、これから日本社会を変えるハブになることを期待しています。

また、地方での高校生等の留学を促進するために「拠点形成支援事業」をスタートしました。これは、都道府県単位で大学や企業、NPOや高校にコンソーシアムをつくっていただいて、そこに地域版の「トビタテ」をつくり、海外留学へと送り出していくプログラムです。過去2年間で5つの自治体で拠点が創設されましたが、12地域での創設を目指して活動しているところです。

こうしたトビタテのプログラムを「なぜ企業の方が支援してくれるのか」といった質問をよくいただきます。企業から寄附を募る際は、文科省の幹部が企業の会長や社長を直接訪問して、ご依頼をしています。そこでは必ずと言っていいほど、「国の未来を担うのは若者だ」という話になります。一企業のメリットどうこうではなく、大義に共感いただき、ご寄付をいただいている企業が多いのかなと思っています。

トビタテの活動を第2ステージへと継続する際に、支援企業の代表幹事を務めていただいた第一生命株式会社の渡邉光一郎会長にご挨拶をいただいたときの言葉が次のスライドです。

これだけの規模感を出すからこそ多様な人たちが関わることができ、これだけの大きなコミュニティができるからこその付加価値を生み出せるのがトビタテの大きな特徴だと思います。

これだけの規模感を出すからこそ多様な人たちが関わることができ、これだけの大きなコミュニティができるからこその付加価値を生み出せるのがトビタテの大きな特徴だと思います。

最後に、「なぜ留学が地方創生につながるのか」という問いに答えたいと思います。トビタテを始めた当初は「学生を外に出さないでほしい」「地元に留めてほしい」という声もありました。ですが、実は回り道こそが近道になるのです。

越境すると、違う価値観や違う思考に出会います。こうした経験は、新しい何かを見つけたり、自分がいた場所の価値を再発見したりすることにつながります。これこそが、越境することの最大の価値です。外に出るからこそ、今までの自分を振り返って自分を見つめ直せたり、地元の良さを見つめ直せたりするのかなと思います。

もちろん、外に出ることだけが大事なのではありません。実はその前に「セキュアベース」が必要です。家族や親友、先生など、地元に自分を応援してくれる人がいるかどうかもすごく大事なことで、セキュアベースがあるからこそ、外に飛び出せるのです。

若い時、たとえば10代の時に地元で、応援したい人や憧れの人、助けたい人に出会っているかどうかは、将来地元に戻るかどうかに大きく関係していると思います。あるいは、地元で誰かに助けてもらった経験や、「何者でもない10代の自分」を応援してもらった経験があるかどうかも同様です。そういった人たちが、20代・30代で越境して力を付け、最終的にUターンやIターンをして関係人口になるケースが多いなと実感しています。そういう意味では、留学に出る前に地元で「縁」や「恩」をつくる経験が大事になるのかなと思います。私からは以上になります。

産官学連携が生む未来とは?

リンクアンドモチベーション 樫原:ありがとうございます。そろそろお時間が迫ってまいりましたので、最後に一言ずつ頂戴して締めにしたいと思います。

信州大学 林氏:現在は大学進学率が高まり、大学に通っていたという方も多いと思います。ただ、大人になると、なぜか大学のイメージが変わってしまっています。大学は、社会人になってから行ってもいい場所です。小中高に2回通うことはありませんが、大学は何度でも行ける場所であり、一生涯付き合える相手です。ですから、もっと気軽に大学に来てもらえるといいなと思います。大学に行けばきっと発見や変化があります。そんな気づきの場として大学を使っていただきたいと思います。

もう一つ、こういうことを言うと嫌われるかもしれませんが、今の人事の現場では、コンサルタントやHRのサービス会社が人事に提案する形になっていますが、私はこの状態ではダメだと思っています。「これ困っていますよね、これ解決しますよ」と言われて受け身で考えるのではなく、人事のほうから主体的に動いてコンサルタントやサービス会社を活用できるようになっていただきたいと強く思います。

JR九州 古宮氏:当然ですが、企業は利益を出さなければいけません。しかし一方で、利益とは関係のないものもつくっていかなければいけません。そのためには、社員がもっと視野を広げる必要があります。どうしても会社に入ると世界が会社だけになりがちですが、その世界から出ることも大事です。当社でも、あえてまったく違う分野に異動してもらったりたり、大学に行ってもらったりして、より広い視野を持つ社員を育てようとしています。そのことが九州の活性化にもつながっていくと考えています。今後もどんどん産官学で連携していきたいなと思います。

文部科学省 荒畦氏:本日のキーワードの一つが「越境」でした。越境した人材が、異なる分野をつなぐ役割を果たすと思いますので、私たちは引き続き留学を支援していきます。もちろん、国内での越境もありますし、企業と大学の出向という形もあります。いろんな形で越境する機会が増えれば、連携もおのずと増えていくのかなと思います。

もう一つ大事なのは、いかに「失敗できる文化」をつくっていくかです。特に、官がもっと失敗できるような雰囲気をつくらないと、日本の未来は暗いと思っています。「官は正しいことをして当たり前」という雰囲気がありますが、もう少し寛容にならないと長期的にはマイナスになりかねません。日本全体として、失敗してもいいからチャレンジできる文化をつくっていくことが大切だと思っています。

リンクアンドモチベーション 樫原:皆様、ありがとうございました。お話を伺う中で、各地域にある企業がどのように奮起し、つながっていくかが重要だと感じました。

企業が主体的に動き出し、それを行政や学術機関が後押しするというモデルも、実際に多く存在しているのではないかと思います。

本セッションをご覧になっているのは主に企業関係者の方々かと思いますが、企業が行動を変えることで、地域社会にも変化が生まれるのではないでしょうか。そうした視点も含めて、ぜひ皆さんとともに取り組んでいけたらと思います。

以上をもちまして、トークセッションは終了とさせていただきます。ご登壇いただいたお三方、ならびに視聴者のみなさま、ありがとうございました。

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら