第一三共×富士通 グローバル競争力を高めるリーダーシップ 「HR Transformation Summit 2025」イベントレポート

かつてないスピードと複雑性で事業環境が変化する中、経営にはより高度かつ多層的な対応が求められ、「人と組織の力」への期待が高まっています。私たちは創業から四半世紀、「人材こそが企業経営における最大・最強の資本」だと伝え続けてきました。人と組織の可能性を、未来につなげたい。私たちはそんな意志を持ち、「HR Transformation Summit 2025」を開催しました。

Session6では、第一三共株式会社 グローバルコーポレートストラテジー 経営戦略部長の塚本淳氏、富士通株式会社 Employee Success本部 R&D人事部長の西明尚隆氏をお招きし、「グローバル競争力を高めるリーダーシップ~最前線と本社の両視点から紐解く~」というテーマでトークセッションを行いました。

【イベント実施日】

2025年7月31日

【スピーカー】

・第一三共株式会社 グローバルコーポレートストラテジー 経営戦略部長 塚本 淳 氏

・富士通株式会社 Employee Success本部 R&D人事部長 西明 尚隆 氏

・株式会社リンクアンドモチベーション プログラムディレクター Gareth Monteath

【モデレーター】

・株式会社リンクアンドモチベーション グローバルHRカンパニー カンパニー長 齋藤 友佑

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら

人的資本領域のグローバル競争力を高めることが日本の課題

リンクアンドモチベーション 齋藤:本セッションは「グローバル競争力を高めるリーダーシップ~最前線と本社の両視点から紐解く~」というテーマで進めてまいります。冒頭にイントロダクションとして、今回のセッションを企画した背景を私のほうからご説明させていただきます。

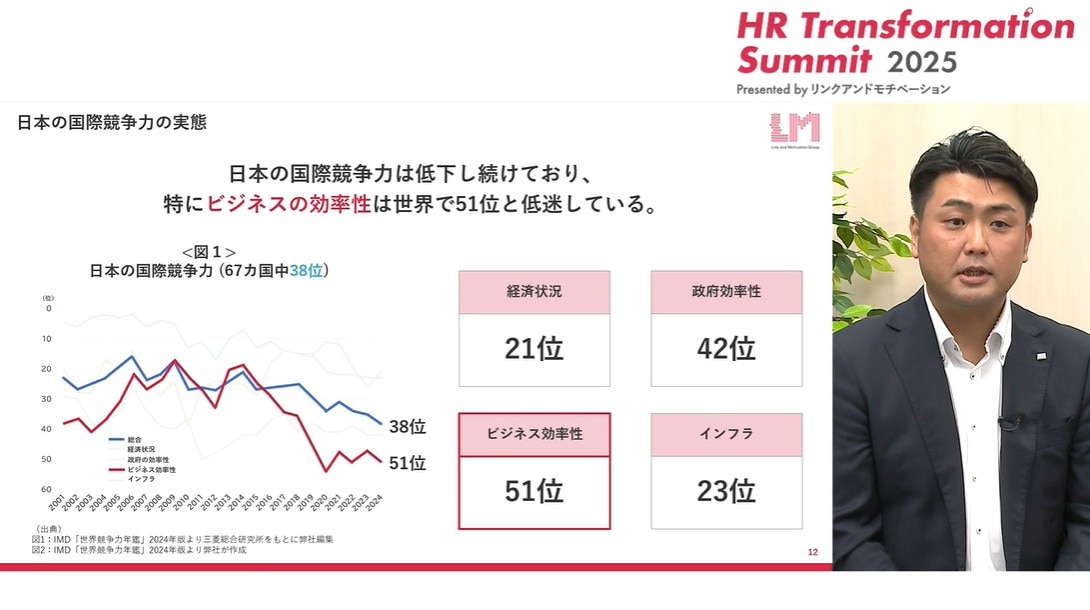

こちらは、IMD(国際経営開発研究所)の「世界競争力年鑑」のデータをまとめたものです。2024年版のデータを使っていますが、すでに2025年版も出ており、順位に大きな変化はありません。日本の国際競争力は38位(25年版では35位)となっています。このランキングを構成する項目のなかでも特に低いのが「ビジネス効率性」で、日本は51位と低迷しています。

こちらは、IMD(国際経営開発研究所)の「世界競争力年鑑」のデータをまとめたものです。2024年版のデータを使っていますが、すでに2025年版も出ており、順位に大きな変化はありません。日本の国際競争力は38位(25年版では35位)となっています。このランキングを構成する項目のなかでも特に低いのが「ビジネス効率性」で、日本は51位と低迷しています。

さらに、ビジネス効率性の中の項目を見ていくと、特に「人的資本領域」の項目の競争力が低いことが分かります。具体的には、「経営に携わる女性比率」「上級管理職の厚み」「管理職の国際経験」「迅速な意思決定」など、多くの項目に課題があります。人的資本領域のグローバル競争力をいかに高めていけるかが、日本にとって大きな課題であるといえます。

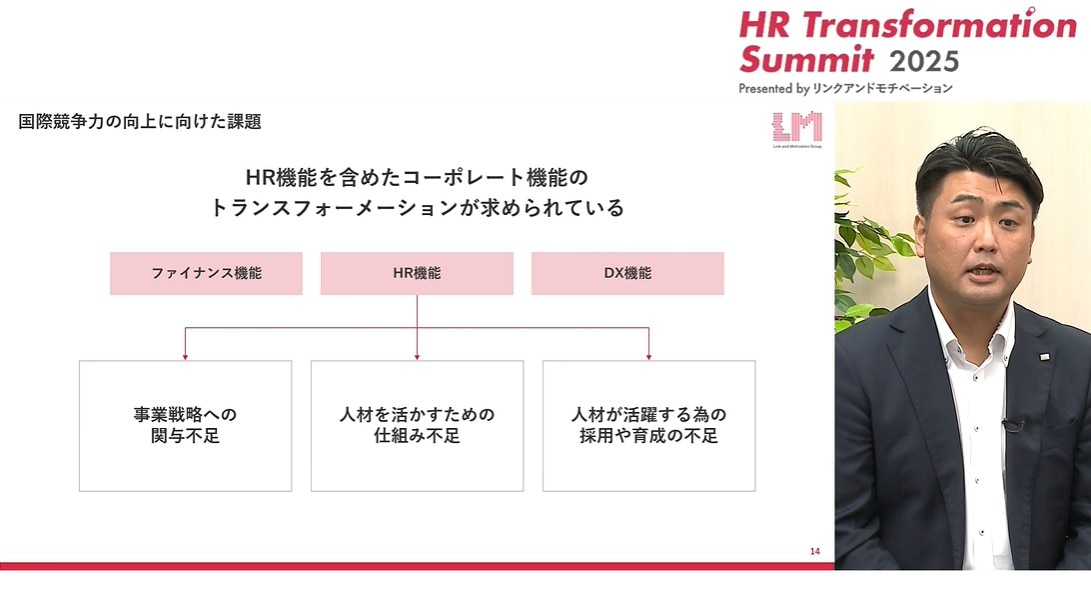

また昨年、経済産業省から「コーポレートトランスフォーメーション」というレポートがリリースされました。その中では、日本企業にとってコーポレート部門のグローバル化、またはトランスフォーメーションが非常に重要だという提言がなされています。特にファイナンス領域、HR領域、DX領域が注目されていましたが、このうちHRにフォーカスすると、「事業戦略への関与不足」「人材を活かすための仕組み不足」「人材が活躍するための採用や育成の不足」という大きく3つの課題があります。

こうした課題に対応するような動きも見え始めています。一つは「HRのグローバル連携」です。従来は「本社がすべてを決め、ローカルはその指示に従う」という形が多かったのですが、より連携や対話を重視する方向に変わってきています。また「HRと現場の連携」もそうです。ヘッドクォーターのHRは引き続きグローバル全体の企画機能や戦略策定機能を担いますが、それを各事業部にアジャストさせるために、従来の事業部人事を「HRBP」という建て付けに変えて、より実効性の高い組織人事を運営していこうという動きも進んでいます。

こうした課題に対応するような動きも見え始めています。一つは「HRのグローバル連携」です。従来は「本社がすべてを決め、ローカルはその指示に従う」という形が多かったのですが、より連携や対話を重視する方向に変わってきています。また「HRと現場の連携」もそうです。ヘッドクォーターのHRは引き続きグローバル全体の企画機能や戦略策定機能を担いますが、それを各事業部にアジャストさせるために、従来の事業部人事を「HRBP」という建て付けに変えて、より実効性の高い組織人事を運営していこうという動きも進んでいます。

このような背景を踏まえ、あらためて、グローバル競争力を高めるためのリーダーシップやリーダー育成について考えていきたいというのが、本セッションの狙いでございます。

それでは、トークセッションの前に第一三共様、富士通様の順で、会社紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。

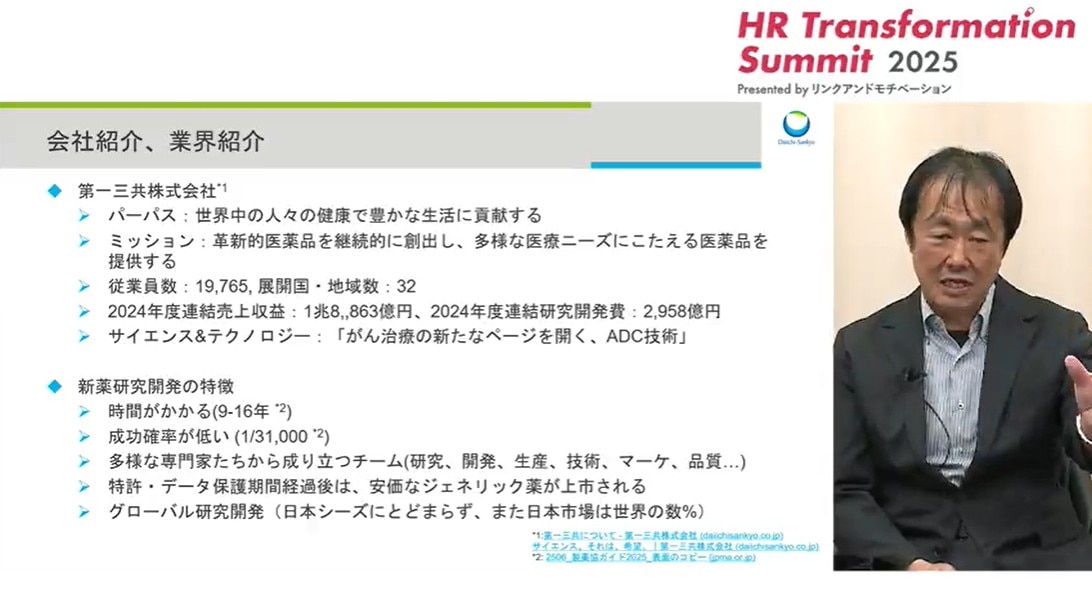

第一三共 塚本氏:第一三共は、「世界中の人々の健康で豊かな生活に貢献する」というパーパスを掲げている会社です。従業員数はおよそ2万人で、事業展開している地域は32に及びます。売上は2020年度頃までは1兆円ほどでしたが、ここ最近で拡大し、約1兆8,000億円となっています。

スライドの下に業界の特徴をまとめていますが、最後にあるように、この業界はやはり「グローバル」です。現在、世界で使われている薬のうち、日本発のシーズは10%程度しかありません。つまり、日本の製薬会社であってもシーズを世界に求めていかなければいけないということです。逆にマーケットのほうも日本市場は世界第3位ではありますが、それでも10%に届くかどうかです。より多くの患者さんに薬を届けるためには、グローバルに展開していかなければいけません。

スライドの下に業界の特徴をまとめていますが、最後にあるように、この業界はやはり「グローバル」です。現在、世界で使われている薬のうち、日本発のシーズは10%程度しかありません。つまり、日本の製薬会社であってもシーズを世界に求めていかなければいけないということです。逆にマーケットのほうも日本市場は世界第3位ではありますが、それでも10%に届くかどうかです。より多くの患者さんに薬を届けるためには、グローバルに展開していかなければいけません。

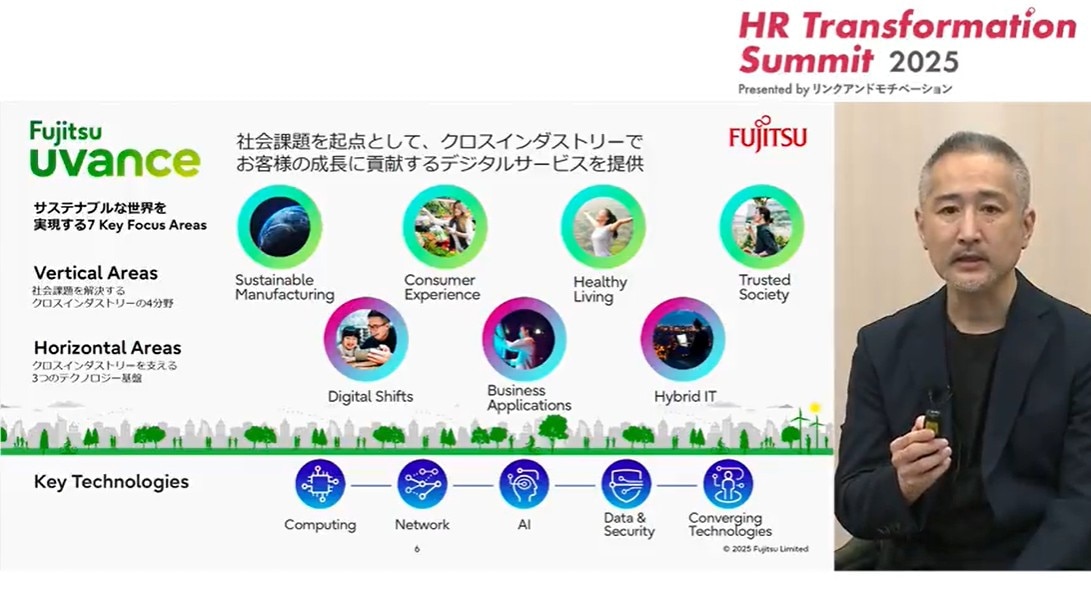

富士通 西明氏:富士通は、「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」というパーパスを掲げる会社です。従業員は現在12万4,000人ほどで、売上収支はおよそ4兆円弱です。

事業に関しては、「uvance」というブランドネームのもとで、7つのキーフォーカスエリアを設定し、お客様にサービスを提供しています。具体的には、AIを中心に据えつつ、ハイスペックなコンピューティング、たとえばスパコンや量子コンピューティングの開発ですね。加えて、セキュリティシステムをどう構築するのかといった研究開発を行っています。

周囲を「インフルエンス」する力はリーダーに求められる重要な要素

リンクアンドモチベーション 齋藤:それでは、日本を代表するグローバル企業でグローバルなご経験を重ねてこられたお二方とトークセッションを進めていきたいと思います。一つ目のテーマは「グローバルリーダー像と育て方」です。塚本様、いかがでしょうか。

第一三共 塚本氏:私が「この人はすごいリーダーだな」と思った人を思い浮かべると、国籍は関係なく、「この人と働きたいな」「この人と一緒に仕事をしたいな」とみんなが思うような人なんですよね。周囲にそう感じさせるという点が、一つのキーだと思います。

なぜそう感じるのかを分解してみると、一つは、研究開発であればサイエンスや論理力、いわゆる「科学」や「ロジック」の部分ですね。もう一つは「人間力」です。この人と一緒にいるとわくわくするとか、この人と仕事がしたいと思わせるような、人としての魅力です。「サイエンス」「ロジック」に加え、「ヒューマニティー」を兼ね備えているのが、一つのグローバルリーダー像かと思います。

別の言い方をするなら、「この人が話すとみんなが影響される」という、いわゆるインフルエンスの力が高い人です。オーソリティー、つまり正式なポジションや役割があるかどうかにかかわらず、その人が話すと「そっちに行きたい」と思ってしまうような。「Influence Without Authority」という言葉もありますが、このような力を持っていることは、グローバルリーダーの一つの要素ではないかと考えています。

リンクアンドモチベーション 齋藤:ありがとうございます。西明様はいかがでしょうか。

富士通 西明氏:私は人事ですから、「会社としてこういう人材を求めたい」という要件を定め、そのうえで、タレントマネジメントの仕組みをつくる立場です。今日はその仕組みについて少しご紹介したいと思います。

「中長期的な経営リーダー候補のパイプラインを確立するグローバル共通の仕組み」というのが当社のタレントマネジメントの基本的な考え方です。特徴的なのは、スライドの左側にある「FJLv」。これは富士通のレベリング、つまり社内のグレーディングです。一番上の「SVP+」は本部長クラスで、一つの事業体のリーダーになる人材です。「VP」は事業部長クラスの人材です。

「中長期的な経営リーダー候補のパイプラインを確立するグローバル共通の仕組み」というのが当社のタレントマネジメントの基本的な考え方です。特徴的なのは、スライドの左側にある「FJLv」。これは富士通のレベリング、つまり社内のグレーディングです。一番上の「SVP+」は本部長クラスで、一つの事業体のリーダーになる人材です。「VP」は事業部長クラスの人材です。

「トッププール」が次世代の経営リーダー候補で、グローバルで30人ほどを厳選しています。彼らをアイデンティファイして、3年間ほどモニターする制度です。トッププールは、本社の持ち物としてアサインメントも考えますし、教育にも参加してもらいます。BG(事業部サイド)の話も聞きますが、基本的には本社が主導する形です。

その下には、こうしたリーダー候補の「タレントプール」があり、現在、グローバルで300人ほどになっています。この300人は、本社が直接管理するというより、所属するBGで育成計画を実行してもらう形です。このように、次世代を担うリーダーを仕組みとして管理しています。

「育成」について少し補足します。リーダーが成長するのは、教育よりも経験による部分が大きいと思っています。ですから、会社として戦略的にアサインメントを行っています。ただし、それだけでは不十分なので、メンタリングの取り組みも導入しています。選ばれたタレント人材は経営層のメンタリングを受けることができます。希望者は自ら手を挙げることで、常務以上の役員と1to1で対話することができます。タレントに選ばれる人たちはもちろん優秀ですが、役員と直接話す機会はそう多くはありません。だからこそ、フランクに話せるのは本人にとって貴重な経験になります。

また、富士通のタレントにはアセスメントを数多く受けてもらっています。自己理解のためでもありますし、資質を見極めるツールとしての意味合いもあります。私たちが経営リーダーに求める資質は大きく「挑戦」と「協働」の2つがありますが、いずれも日本の人材はグローバルに比べて低くなっています。つまり、日本人が弱い部分であり、意識的に高めていく必要がある資質です。

コンピテンシーで見ても、「成果の創出」「意欲の喚起」「説得力の発揮」といった項目は、日本の人材は低く出ています。ここも、リーダーを目指す日本の人材にとって非常に重要なポイントだと感じています。

リンクアンドモチベーション ガレス:お二人のお話を聞いていて思い出したことがあります。私の親友に、長年GE(General Electric)に勤めていたアメリカ人がいるのですが、彼はGEの企業内大学であるクロトンビル(リーダーシップ開発機関)で研修を受けたことがあります。そこで何を学んだのかと聞いたら、「プレゼンテーションスキル」と「表現力」だと言いました。どちらもインフルエンスに直結する能力ですよね。もう一つ、「ネットワークづくり」も学んだと言っていました。やりたいことがあって支援が必要なとき、人を巻き込む力が不可欠です。GEでは「どうやって人を巻き込むか」「誰を巻き込むか」といったスキルを育てる研修が用意されているということです。

第一三共 塚本氏:ガレスさんのお話を聞いていて思ったのですが、説得力やプレゼンテーション力、あるいは交渉力はアメリカ国籍のビジネスパーソンのほうが優れているというイメージがあります。もちろん文化的な背景もあるとは思いますが、彼らは相当勉強していますし、研修を受けたりして努力しています。そうやって自らのスキルを高めているんです。それならば、日本で経験を積んできたビジネスパーソンは彼ら以上に頑張らなければいけません。他者と不用意に比較せず、必要なスキルを学び、磨いていく姿勢が重要だと私は考えています。

リンクアンドモチベーション 齋藤:少し話題を変えますが、リーダーシップに関連する最近のキーワードとして「オーセンティシティ」や「バルネラビリティ」というものがあります。西明様は、どのように捉えていらっしゃいますか。

富士通 西明氏:オーセンティックリーダーシップは、自分の内面に向き合って、それを自己開示しながらみんなと意識を合わせていく。そのようなな文脈のリーダーシップだと思います。最近、富士通ではD&Iの観点から「レゾナントリーダーシップ」というものを重視しています。「レゾネイト」というのは「共鳴する」という意味ですね。

なので、レゾナントリーダーシップは、エモーショナルなリレーションシップを築きながら、人を引っ張っていくイメージです。力ずくでゴリゴリ引っ張るのではなく、共鳴しながら分かり合い、感情に配慮しながらコラボレートしていくリーダーシップです。これは一つの例ですが、トレンドとしては、個を大事にするリーダーシップの方向にシフトしているのだと思います。

第一三共 塚本氏:リーダーの役割は「演じるもの」だと思っています。つまり、リーダーになったらリーダーらしく振る舞わなければいけません。ただ、それに加えて今は、西明さんがおっしゃったように「人間らしさ」や「弱さ」といった部分が、大事になってきているのではないかと思います。

実際の話ですが、何年か前に「一致団結して強いチームをつくろう」と、当時の本部長が日本の部長クラスを25名ほど集めて合宿をしたことがありました。そこで、一人ずつ「一番つらかった時の話」や「自分が弱かった時の話」をしました。聞いている側は、「彼はそんなことがあったのか」「あの人も苦しんでいたんだな」といった気づきがあり、すごく良い時間になりました。その夜の飲み会は、まさに「真のチーム」になっていたように思います。これは先進的な手法ではないかもしれませんが、「人の知らない部分」や「人間らしい面」を開示することが結束力を高めるんだなと実感した出来事でしたね。

リーダーには、曖昧なものを受け止めて前に進む力が必要

リンクアンドモチベーション 齋藤:次のテーマに移りたいと思います。「グローバル環境ならではの組織づくりのポイント」というテーマについては、塚本様、いかがでしょうか。

第一三共 塚本氏:私は3年前にアメリカに一人で赴任し、新しい組織をゼロから立ち上げました。それはグローバルファンクションで、私がグローバルヘッドとしてグローバルを管轄する部署をつくるというミッションでした。ですから、まず私にレポートしてくれるチームを立ち上げることが最初のお題でした。

その時、私が妥協しなかったのは「人選び」です。すべてがゼロからの立ち上げだったので、プロセスや業務が整っていないと何もできないような人では務まりません。逆に、自分で仕組みをつくっていける人、それを楽しめる人を求めました。そのために何百枚も履歴書を見て、何十人もの人とお会いして、最終的に3人の方を厳選してチームをつくりました。

組織づくりは、やはり「人」にこだわることが重要です。思いを共有できて、一緒に組織をつくり上げていく。そして、周りをインフルエンスしていく。そういった価値観を持つ人材を選ぶことに一番力を入れました。

富士通 西明氏:グローバルという文脈では、「多様性」が大事になると思います。塚本さんは人選びに妥協しなかったとおっしゃいましたが、多様性も意識して、あまり偏らないようにされたのではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。

第一三共 塚本氏:おっしゃる通りです。まずは、この人はサイエンスが強い、この人はマーケティングが強いといった具合に、得意分野が被らないように配慮しました。私を含めた4人はバックグラウンドがバラバラなので、経験的なダイバーシティは担保できました。結果的に、、男性2人・女性2人の構成になりましたので、デモグラフィックダイバーシティもどこかで意識していたのだと思います。

リンクアンドモチベーション 齋藤:ガレスさんは、多様性に関するリーダーシップについて、普段から意識されていることはありますか。

リンクアンドモチベーション ガレス:私はある時期、国籍も経験も考え方も異なる組織のマネジメントをしていました。私は、一人ひとりのメンバーの考えを大事にしているつもりでしたが、組織としてはうまくいっていませんでした。そのことを相談した人に言われたのが、「一人ひとりを見ているかもしれないけれど、組織としての考え方や価値観は伝えているの?」ということです。

私は、「このチームは何のためにあるのか」「何を大事にしているのか」といった共通の価値観を、リーダーとして十分に説明できていなかったことに気づきました。先ほど「共鳴」という言葉が出ましたが、まさに共鳴が足りていない状態だったと思います。一人ひとりの「My Way」だけでなく、組織としての「Our Way」も大切にしなければいけないというのは、当時の失敗から学んだことです。

富士通 西明氏:たとえば、「共鳴」の反対語ってあると思うんです。それが何なのか分かりませんが、相反するものの両立を図らなければいけないシーンはたくさんあると思います。なぜならば、世の中は白黒はっきりしていないからです。

富士通でも、リーダーにとって大事なこととして「曖昧なものを受け止める」ということを強調しています。「ネガティブ・ケイパビリティ」と呼んでいるのですが、自分にとってネガティブに思えることや曖昧なことがあっても、それを許容しながら前に進んでいく力です。白と黒を調和しつつ、曖昧さを受け入れて進んでいくことは、リーダーにとって非常に重要なことだと思っています。

ガレスさんがおっしゃったように、個を大事にしながらチームをまとめるという、この2つを両立しなければいけないわけです。その曖昧さを受け入れる力こそ、これから大切になってくるのではないかと思います。

特に今はAIに囲まれていて、「AIに聞けば答えが出るよね」となりがちですが、AIは本当に欲しい答えはくれません。リーダーは「答えのない問い」を考える存在です。だから、AIに頼るだけのリーダーは大したことはなくて、曖昧さの中からその先を見つけられる人こそリーダーにふさわしいと思います。

第一三共 塚本氏:今の西明さんのお話は非常に面白いと思います。一昔前のリーダーは「クリアでなければならない」「白黒をはっきり示さなければならない」とされてきました。ですが、日本人のリーダーはどうしても曖昧さを持っています。逆に、その懐の深さが今の時代では強みになるかもしれません。今はジョブ型になり、一人ひとりのやることが明確になってきています。そうした中で求められるものは、むしろ昔の日本人のような曖昧さを持つリーダーなのかもしれません。

今、アメリカのビジネススクールで教えられてきたリーダー像とは異なるものが必要になってきていますが、その意味で、曖昧さを大事にするという日本人らしいカルチャーに、一つの活路があるのではないかと感じました。

強固なキャリアオーナーシップを持つことがリーダーへのファーストステップ

リンクアンドモチベーション 齋藤:最後のテーマに移りたいと思います。「グローバルリーダーへのファーストステップ」というテーマについては、西明様、いかがでしょうか。

富士通 西明氏:日本の大企業は特に、アサインメントもプロモーションも会社から与えられるものです。自分で取るものではありません。だから、社長からの指示があれば、実行しなければいけない場面がほとんどです。「自分はやろうと思ってなかったのに」とか「課長になりたくなかったのに」とか、ちょっと照れくさそうに言ったりしますよね。

ですが、今のリーダーはそれでは難しいと思います。やはり、自分が何をやりたいのかという自己認識をしっかり持ち、「やりたい」という人がリーダーになるべきなんです。やりたくない人が無理してやる必要はありません。

富士通もジョブ型を導入していますが、その中で「キャリアオーナーシップ」という言い方をしています。自分のキャリアは自分で選択する。「リーダーをやりたい」と思ってチャレンジする。このドライブがなければ、どうしようもありません。これこそが、グローバルリーダーへのファーストステップではないでしょうか。自分をよく理解して、それでも「やりたい」と思うなら、挑戦して頑張るべきだと思います。

第一三共 塚本氏:私は30歳のときに初めて海外赴任をしたのですが、アメリカ人からいろんなことを聞かれました。「日本ってアメリカ軍の基地に守られていると思うけど、どう思う?」とか、ご飯を食べながら聞かれました。その時、いかに自分が考えてこなかったかを痛感しました。

もちろん、考えるだけではダメで、考えたことを発言して、行動に移して、初めて相手に伝わるわけです。ですから、いろんなことに興味を持って考え、それを表出することが大事だと思います。そうすることで、「そうだね」と共感してもらえることもあれば、フィードバックをもらうこともあるでしょう。その結果、自分の考えをさらに深めたり、次の考えに発展させたりすることもできます。このサイクルを回していくことが、ファーストステップになるのではないかと思います。

リンクアンドモチベーション 齋藤:皆様、本日はありがとうございました。お話を伺う中で、特に印象に残ったのは「両立」というテーマです。たとえば、西明さんが挙げられたマクロとミクロの視点の両立や、「力強さ」と「弱さ」を併せ持つことの重要性など、一見相反する要素をうまく使いこなすことが、これからのリーダー像において求められるのだと強く感じました。

こうした資質を備えたリーダーの育成は、グローバルに限定されるものではなく、あらゆる組織にとっても重要な課題であると改めて認識しました。

お時間が迫ってまいりましたので、以上をもちまして、本日のトークセッションは終了とさせていただきます。ご登壇いただいたお三方、ならびに視聴者のみなさま、ありがとうございました。

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら