岩本教授×電通×NEC 労働市場ブランディングが変える、経営と企業価値のこれから 「HR Transformation Summit 2025」イベントレポート

かつてないスピードと複雑性で事業環境が変化する中、経営にはより高度かつ多層的な対応が求められ、「人と組織の力」への期待が高まっています。私たちは創業から四半世紀、「人材こそが企業経営における最大・最強の資本」だと伝え続けてきました。人と組織の可能性を、未来につなげたい。私たちはそんな意志を持ち、「HR Transformation Summit 2025」を開催しました。

Session9では、慶應義塾大学大学院経営管理研究科 講師/山形大学 客員教授の岩本隆氏、株式会社電通グループ グローバルCHROの谷本美穂氏、NEC(日本電気株式会社) 執行役 Corporate EVP 兼 CHRO 兼 ピープル&カルチャー部門長の堀川大介氏をお招きし、「労働市場ブランディングが変える、経営と企業価値のこれから」というテーマでトークセッションを行いました。

【イベント実施日】

2025年8月28日

【スピーカー】

・慶應義塾大学大学院経営管理研究科 講師 山形大学 客員教授 岩本 隆 氏

・株式会社電通グループ グローバルCHRO 谷本 美穂 氏

・NEC(日本電気株式会社) 執行役 Corporate EVP 兼 CHRO 兼 ピープル&カルチャー部門長 堀川 大介 氏

【モデレーター】

・オープンワーク株式会社 代表取締役社長 大澤 陽樹

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら

働きがいが失われる今、求められる「労働市場ブランディング」

オープンワーク 大澤:本セッションは「労働市場ブランディングが変える、経営と企業価値のこれから」というテーマで進めてまいります。セッションに入る前に、「労働市場ブランディングとは何か」という点について簡単にご説明を差し上げます。

特に大手企業では、人事部門が採用課と組織開発・人材開発課に分かれていることが多く、それぞれで労働市場ブランディングの捉え方が異なることが少なくありません。採用課は、社外の人材マーケットに対して自社をいかに魅力的に伝えていくかという「採用ブランディング」の観点を思い浮かべる方が多いでしょう。一方、組織開発・人材開発課は、社内をいかに活性化させていくかという「インナーブランディング」の観点を想起することが多いのではないでしょうか。

企業は、社内と社外、それぞれの労働市場に対してブランディングメッセージを発信しています。ですから今回は、この両者を合わせたものを労働市場ブランディングと定義させていただきます。

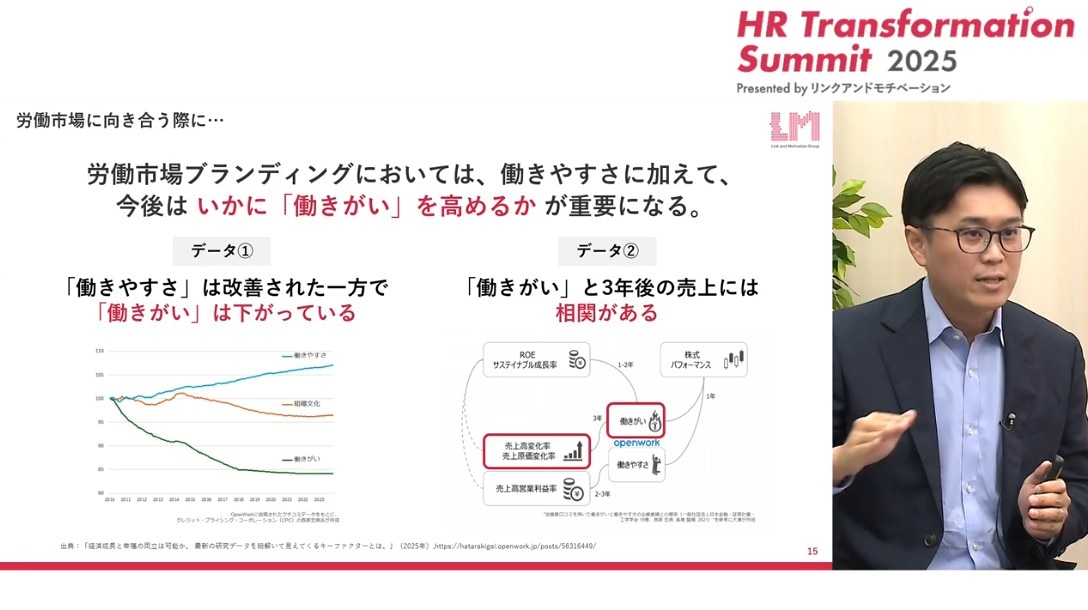

労働市場ブランディングは現在、働きやすさに加えて、働きがいに注目が集まっています。

スライド左側は、オープンワークに投稿された過去10年の社員クチコミをAIで分析したものです。その結果、働き方改革によって「働きやすさ」は日本全体で大きく改善していることが分かりました。一方で、「働きがい」はこの10年で大きく低下していることが明らかになりました。

スライド左側は、オープンワークに投稿された過去10年の社員クチコミをAIで分析したものです。その結果、働き方改革によって「働きやすさ」は日本全体で大きく改善していることが分かりました。一方で、「働きがい」はこの10年で大きく低下していることが明らかになりました。

そもそも、働きがいを高める意味はあるのかという議論もあるかもしれませんが、この点は右側をご覧ください。これは、オープンワークのデータと上場企業の財務諸表データを突き合わせて分析したものです。その結果、オープンワーク上で働きがいが高い企業は、その3年後に売上が高くなる傾向があり、働きがいと売上に相関関係があることが分かりました。

労働市場ブランディングができれば、採用がしやすくなり、社内のリテンションが高まり、さらにその後の売上向上にもつながるということで、企業価値を高める上で極めて重要な取り組みだと言えます。

社員の声を活かした経営への転換により、エンゲージメント向上

オープンワーク 大澤:ここからは、労働市場ブランディングに成功している2社のお話を伺っていきたいと思います。まずは堀川様、NECの取り組みについてプレゼンテーションをお願いします。

NEC 堀川氏:NECは、2025年で創業126周年を迎えました。通信を起点に、コンピューターや半導体の分野で大きく成長し、1990年代のNECは半導体で世界1位、通信やコンピューターの分野でも世界トップ5に入るグローバルカンパニーでした。しかし2000年代に入ると、GAFAや新興国の台頭によって競争力を失い、多くの事業から撤退せざるを得ない状況に陥ります。

2011年頃、深刻な経営危機に直面した際に、当時の経営陣は大きく2つの決断をしました。1つはパーパスを刷新し、「モノづくり」から「コトづくり」へ方針転換したこと。技術が生み出す普遍的な価値が何かを追求し、「安全・安心・公平・効率」という言葉を導き出しました。これが現在のパーパスに組み込まれています。もう1つは、変革するには「上から」変わらなければならないという考えのもと、トップマネジメントの変革を推進したことです。

それでも、市場に約束した目標数値を達成できない苦しい時期が5年余り続きました。パーパスを変え、戦略を策定しても、それを実行するのは「人」。この考えのもと、社員の力を最大限に引き出すために、2018年から「実行力の改革」に着手しました。これは人を主役とするカルチャーへの変革であり、NECの人的資本経営の始まりだったとも言えます。

当時の社長の新野がまず取り組んだのは、1万人の社員とのダイアログセッションです。社員の本音を聞いてみると、「大企業病」「内向きでスピード感がない」など、厳しい意見が次々と出てきました。その頃からエンゲージメントサーベイをスタートしましたが、初年度の結果は19%と、日本企業の平均を大きく下回るスコアでした。

NECはここから変革を加速します。社員の声をもとに変革のキードライバーを導き出し、「人事制度改革」や「働き方改革」などを実行。働き方改革では、働く時間・場所などを整備し、柔軟な働き方を導入しました。そして、特に大きな変化をもたらしたのが「人事制度改革」です。

人事制度改革では、まずグローバル競争における勝ち方を知る外部人材をキーポジションに登用。それを皮切りに、キャリア採用を大幅に増やすことで、多様性を推進し同質性の高い組織からの脱却を図りました。また、フェアな評価を行うため、「9ブロック」を導入しました。

人事制度改革では、まずグローバル競争における勝ち方を知る外部人材をキーポジションに登用。それを皮切りに、キャリア採用を大幅に増やすことで、多様性を推進し同質性の高い組織からの脱却を図りました。また、フェアな評価を行うため、「9ブロック」を導入しました。

この「実行力の改革」が実を結び、エンゲージメントスコアは19%から42%(2024年度)へと大幅に上昇。営業損益は約700億円から4倍の2,800億円へ拡大し、株価も7倍以上になりました。何をやってもうまくいかなかった状況から、社員の声を活かした経営へと転換し、様々な施策を愚直に実行したことで、着実に結果が出るようになったのです。

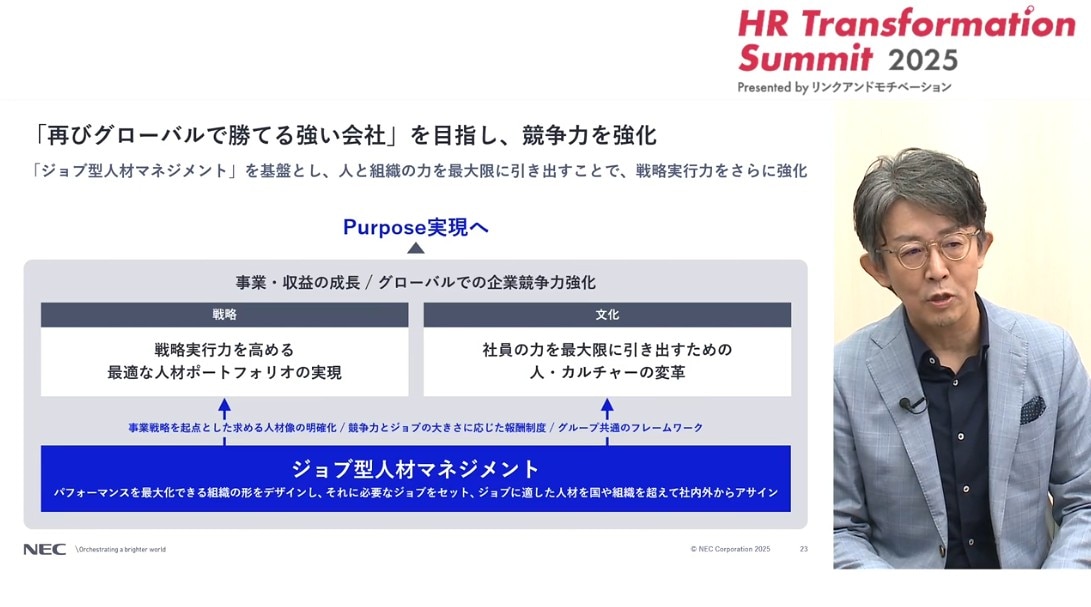

まだ道は半ばです。再びグローバルで勝てる強い会社に戻るべく、昨年度からジョブ型人材マネジメントをNEC全社員に導入しました。

ジョブ型人材マネジメントでは、会社は「適時適所適材」を、社員は「キャリア自律」を実現し、会社と社員が「選び・選ばれる」関係を構築。双方が成長することで、より強い個人・組織を作り、「勝ち続ける企業」を目指しています。

ジョブ型人材マネジメントでは、会社は「適時適所適材」を、社員は「キャリア自律」を実現し、会社と社員が「選び・選ばれる」関係を構築。双方が成長することで、より強い個人・組織を作り、「勝ち続ける企業」を目指しています。

ジョブ型を約1年運用してきましたが、NEC全社員約2万2,000人の約4分の1にあたる約5,000人が、事業戦略に合わせて流動しました。社員が希望するジョブを自ら選ぶ仕組みが機能したと言えますし、事業の好不調の波に合わせた大規模な人材シフトも可能になりました。採用に関しても、新卒採用・キャリア採用ともに、幅広い形で人材を確保できるようになっています。

評価に関しては、「9ブロック」を導入し、フェアな評価を全組織で徹底しています。従来は、各事業が優秀な人材を囲い込んだり、そうでない人材を放置することがありましたが、こうした体質を改め、優秀な人材はより最適なポジションへの挑戦を促す、パフォーマンスがでない人材は別のポジションに移す、あるいは改善プログラムを実行するようにしています。

もう1つ、年齢や属性にとらわれない人事も進めています。たとえば、新卒5年目、20代でディレクターに昇格した女性社員もいます。従来の成果・実績偏重から、やる気やポテンシャルも重視し、挑戦を後押しするカルチャーへと変わりつつあります。

グループ全体で約11万人の社員がいるため、戦略・方針を浸透させるための徹底したコミュニケーションは不可欠です。縦・横・斜めと、様々な形でコミュニケーションを促進していますが、特に力を入れているのが、経営が直接現場の社員と対話をする「Skip Level Meeting」です。経営層が戦略・方針を直接ナラティブに伝え、対話することで、社員の理解・共感、自分事化につなげています。また、新入社員が役員をメンタリングする「リバースメンタリング」の実施もコミュニケーション強化の一環です。こうした施策が、社員の主体性発揮に向けたドライバーとなっています。

パーパスの刷新から始まり、十数年にわたって様々な変革を続けてきましたが、まだ終わりではありません。私たちは、もう一度世界で戦える企業を目指しています。そのためには、変わり続けなければいけません。変わり続けることを変えずに、今後も挑戦を続けていきます。

電通のどんなところが社員の働きがいにつながっているのか

オープンワーク 大澤:ありがとうございます。続いて、谷本様、電通の取り組みについてプレゼンテーションをお願いします。

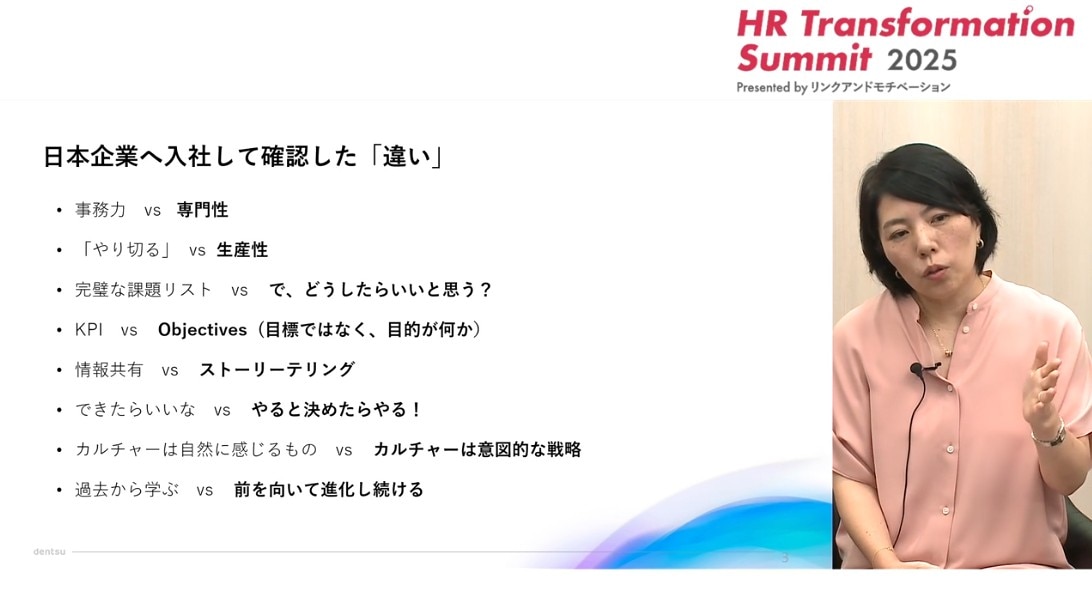

電通 谷本氏:私は電通グループに入社して3年目ですが、その前はGoogleに約5年間、GEに約18年間在籍し、人事の仕事に携わってきました。いずれも外資系企業だったので、電通グループに入ってから「日本企業に入ってみてどんな違いを感じますか?」とよく聞かれます。

自分なりに感じた違いをまとめたのがこのスライドです。まず、日本企業のみなさんは基礎能力、事務力が非常に高いです。資料は完璧で、説明能力も優れています。一方、外資は一人ひとりが専門性を追求していた印象があります。また、電通のみなさんは、働きたいという人が多い。それは「やり切る」ことを大事にしているからで、その姿勢が成果を生んでいるのは素晴らしいことだと思います。これに対して、生産性を重視するのが外資だったと思います。

自分なりに感じた違いをまとめたのがこのスライドです。まず、日本企業のみなさんは基礎能力、事務力が非常に高いです。資料は完璧で、説明能力も優れています。一方、外資は一人ひとりが専門性を追求していた印象があります。また、電通のみなさんは、働きたいという人が多い。それは「やり切る」ことを大事にしているからで、その姿勢が成果を生んでいるのは素晴らしいことだと思います。これに対して、生産性を重視するのが外資だったと思います。

電通では「こんな課題があります」と、完璧な課題リストが出てきたことがあるのですが、これまでの会社では、リストを作成するだけでなく、「で、どうしたらいいと思う?」というところまで必ず聞かれていました。日本企業は社内KPIが非常に多く、数字での管理が重視される傾向があると思います。一方、Googleで学んだのは、Objectives、つまり、「目的は何か」を追求していくものでした。

社内の対話も違いがあります。日本企業では情報共有が中心ですが、外資はもっとストーリーテリングです。「こうなったらいいよね」という日本企業に対し、外資は「やると決めたらやる」という気質があります。カルチャーについては、日本企業にとっては自然に感じるものですが、外資にとっては意図的につくっていくもの。このような違いがあると感じました。

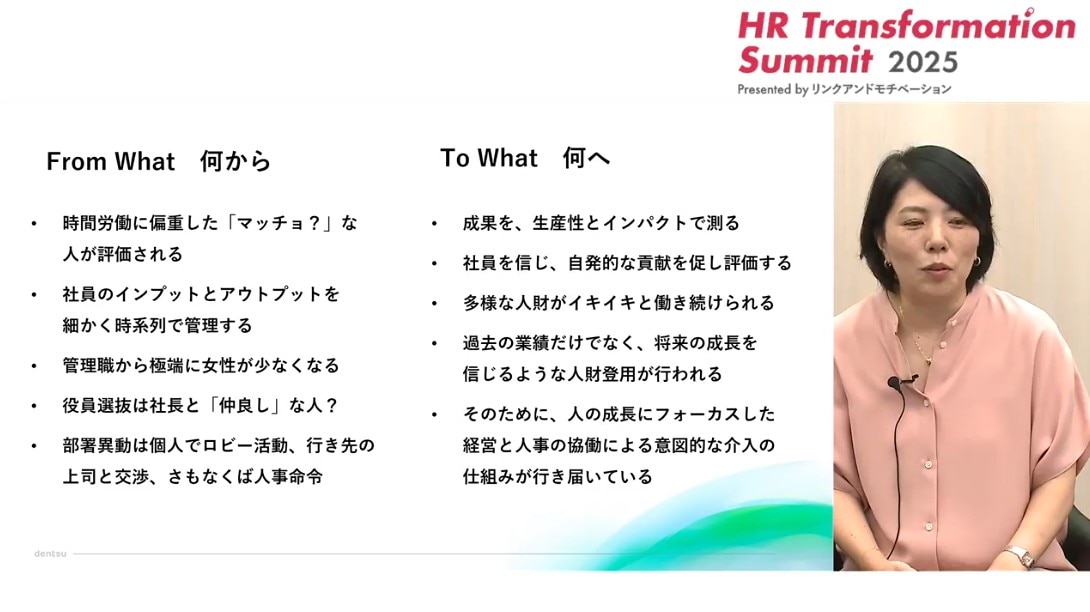

このスライドは、私が入社後1年くらいの時に、社員向けのタウンホールミーティングで実際に使用したものです。「何から何へ変えていきたいか」という内容をまとめていますが、左側にある「何から」は、1on1ミーティングを重ねて社員の声から拾ったものです。たとえば、「時間労働に偏重したマッチョな人が評価される」「社員の行動が細かく管理されている」「管理職に女性が少ない」「役員選抜は社長と仲良しな人?」といった声が聞かれました。

このスライドは、私が入社後1年くらいの時に、社員向けのタウンホールミーティングで実際に使用したものです。「何から何へ変えていきたいか」という内容をまとめていますが、左側にある「何から」は、1on1ミーティングを重ねて社員の声から拾ったものです。たとえば、「時間労働に偏重したマッチョな人が評価される」「社員の行動が細かく管理されている」「管理職に女性が少ない」「役員選抜は社長と仲良しな人?」といった声が聞かれました。

タウンホールでは、これを右側にある「何へ」の状態に変えていきたいと伝えました。たとえば、「成果は生産性とインパクトで測る」「社員の自発的な貢献を促し評価する」「多様な人財がイキイキと働き続けられる職場にする」「過去の業績だけでなく、将来の成長を信じるような人財登用が行われる」といった姿です。

そのために、「社員を信じ、社員の活力を引き出す」という人事ポリシーを策定しました。自分たちが行う施策やサービス、人事制度などが、この人事ポリシーに沿っているかどうかを確認しながら活動を進めています。

エンゲージメントは、ここ数年上昇しており、日本全体ではプラス2ポイント、特に株式会社電通ではプラス4ポイントとなっています。「リーダーのコミュニケーション」「リーダーへの信頼」などの項目が特に伸びています。その結果、株式会社電通はオープンワークさんの「働きがいのある企業ランキング」で1位をいただくことができました。

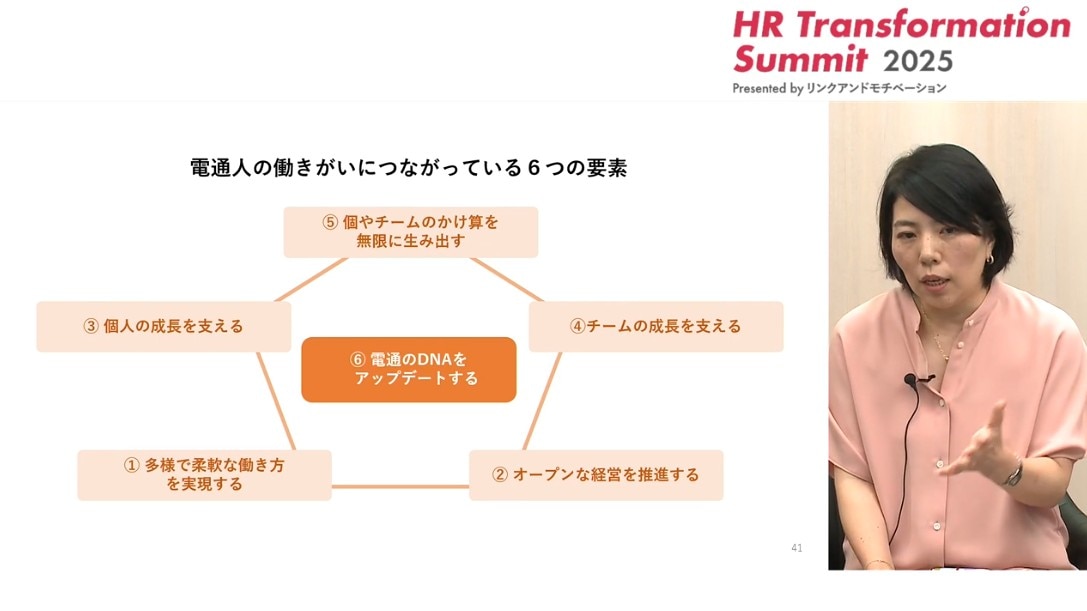

このスライドは、自社に関するクチコミを読み込んで、「電通のどんなところが社員の働きがいにつながっているのか」を、私たちが一方的に分析した結果です。次の6つの要素が抽出されました。

このスライドは、自社に関するクチコミを読み込んで、「電通のどんなところが社員の働きがいにつながっているのか」を、私たちが一方的に分析した結果です。次の6つの要素が抽出されました。

・多様で柔軟な働き方を実現する

・オープンな経営を推進する

・個人の成長を支える

・チームの成長を支える

・個とチームのかけ算を無限に生み出す

・電通のDNAをアップデートする

それぞれについて、具体的な施策を一部ご紹介します。

「多様で柔軟な働き方を実現する」施策としては、「効率的で柔軟な働き方の支援」があります。労務問題が起きたのを契機に、社員が特別チームを編成して「労働環境改革」を進めてきました。その結果、残業時間は大幅に減少しました。おすすめしたいのは「リフレッシュホリデー」です。これは社員全員が同じ日に一緒に休む休日制度です。

「オープンな経営を推進する」ために、タウンホールやオープントークを積極的に実施しています。今年はほぼすべての局で開催し、相当な回数を重ねています。また、社員のアイデアを経営に直接届けられる「dJアイデア直通便」という仕組みを設けています。

「個人の成長を支える」施策としては、まずどういう人材がいるのかを可視化するために9ブロックを組み込んだ「dentsu People Discussion」というプロセスを整備しました。株式会社電通では約3,000名を対象に、年1回レビューを行っています。また、ポテンシャル人材に対しては「選抜型リーダー育成」ということで、体系立てたリーダーシッププログラムを立ち上げ、実施しています。

「チームの成長を支える」施策としては、「ラボ」と呼ばれる社員主導のボトムアップコミュニティがあります。電通にはもともと、アイデアはどこから生まれてもいいというカルチャーがあります。各所で自発的に立ち上がったラボを会社としても応援していく仕組みです。

「個とチームのかけ算を無限に生み出す」施策の一つが、社内公募プログラムです。また、「電通のDNAをアップデートする」施策としては、「dentsu Leadership Attributes」を作成してリーダーシップ開発をしています。

社員の声を取り入れ、みんなをエンゲージしながら組織開発を進めていきたいという思いから立ち上げたのが「Human Capital Project」です。クリエイティブ部門とBX(ビジネストランスフォーメーション)部門、人事部門でチームを組み、階層も立場も異なる約30名が集まってオフサイトを行いました。そこでは、「電通が個人のWillを探求し続けられる組織になるには」というテーマで議論をしました。

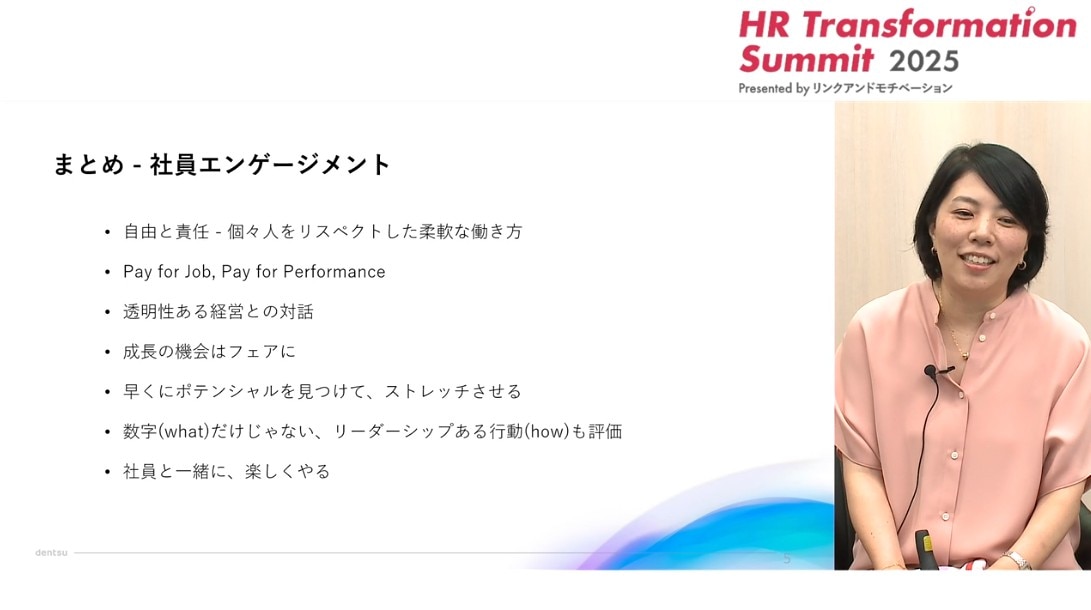

最後に、自分なりに思っていることをまとめました。柔軟な働き方を実現してほしいというのが一つです。もちろん労働時間を減らすことも大事ですが、根本にあるのは、自由と責任を与えることだと思っています。そのバランスが大切です。

最後に、自分なりに思っていることをまとめました。柔軟な働き方を実現してほしいというのが一つです。もちろん労働時間を減らすことも大事ですが、根本にあるのは、自由と責任を与えることだと思っています。そのバランスが大切です。

やったことが報われ、正当な報酬につながることも重要です。今日は触れませんでしたが、これも働きがいを高める大事なポイントだと思っています。良いことも悪いことも含め、透明性のある経営との対話が不可欠です。また、成長のスピードは人それぞれですが、成長の機会はフェアに提供されるべきです。

会社としては早期に社員のポテンシャルを見つけて、それをストレッチさせることで育成していきたい。その時に重視するのは、数字の成果だけではなく、リーダーシップのある行動です。つまり、「how」の部分も評価していかなければいけません。

最後のポイントは、私が電通のみなさんから教えていただいたことで、「楽しくやる」ということです。私からは以上になります。

イキイキと働けて、活躍・成長できるという実態を語るべき

オープンワーク 大澤:ありがとうございます。続いて、岩本先生、アカデミックな観点からプレゼンテーションをお願いします。

慶應義塾大学大学院 岩本氏:私からは「今後、企業は労働市場に向け何を語るべきか」というテーマで、少しお話しさせていただきます。

人的資本開示には、法定開示と任意開示があります。法定開示は、有価証券報告書におけるサステナビリティ開示の一部として人的資本開示がすでに義務化されています。後でもご説明しますが、今後は人的資本だけ別の枠組みになっていきます。

任意開示は、統合報告書やサステナビリティレポート、人的資本報告書などで開示するものです。特に日本では統合報告書が流行っており、約1,300社ある大企業のほとんどが統合報告書を発行しており、その中で人的資本についても開示しています。また、日本は人的資本報告書(ヒューマンキャピタルレポート)の発行数も非常に多く、世界的に見ても突出しています。それだけ、人的資本への関心が高い企業が多いということです。

では、各企業はどのようなモチベーションで人的資本開示をしているのでしょうか。まず一つ、上場企業は資本市場向けに開示をしています。資本市場では人的資本情報は「非財務情報」と呼ばれたりしますが、投資家の立場からすると「非財務」ではなく「未財務」です。未財務というのは、未来の財務情報です。財務情報は過去の情報を開示しているだけなので、それを見ても未来の財務状況は分かりません。未来の財務状況を把握するために人的資本情報を見たいなど、投資家のニーズに応える形で、資本市場向けに人的資本開示が行われています。

資本市場向けの開示は上場企業が対象ですが、面白いのは、日本ではグループの子会社や中小企業も含め、非上場企業が結構、人的資本開示をしていることです。この背景には、労働人口減少が顕著になっている日本において、採用力を高めるために自社の人的資本経営をアピールしたいという狙いがあると考えられます。英語では「Employer Brand(エンプロイヤーブランド)」と呼ばれますが、つまり、雇用主としてのブランドを高めるために人的資本報告書を発行するということです。労働市場向けに人的資本開示を行う企業が多いのは、日本特有の傾向だと言えるでしょう。

金融庁による内閣府令改正も公表されました。先ほど申し上げたとおり、現在は、有価証券報告書のサステナビリティ開示の中での人的資本開示がルール化されていますが、今後は人材戦略を判断しやすいよう、一本化されることになりました。今は、従業員の状況やサステナビリティなど、人材に関する情報がいろんなところに分散しているため、それを集約しましょうという話です。また現在は、形だけの開示が非常に多いので、形式的な開示ではなく、成長戦略と関連付けて記述することを求める内容になっています。

年内には内閣府令の改正案が公表され、3月決算の企業は、2026年提出の有価証券報告書から新しい様式での開示が求められる見通しです。開示情報自体が増えるわけではありませんが、難しいのは、成長戦略と関連付けて説明することだと思います。

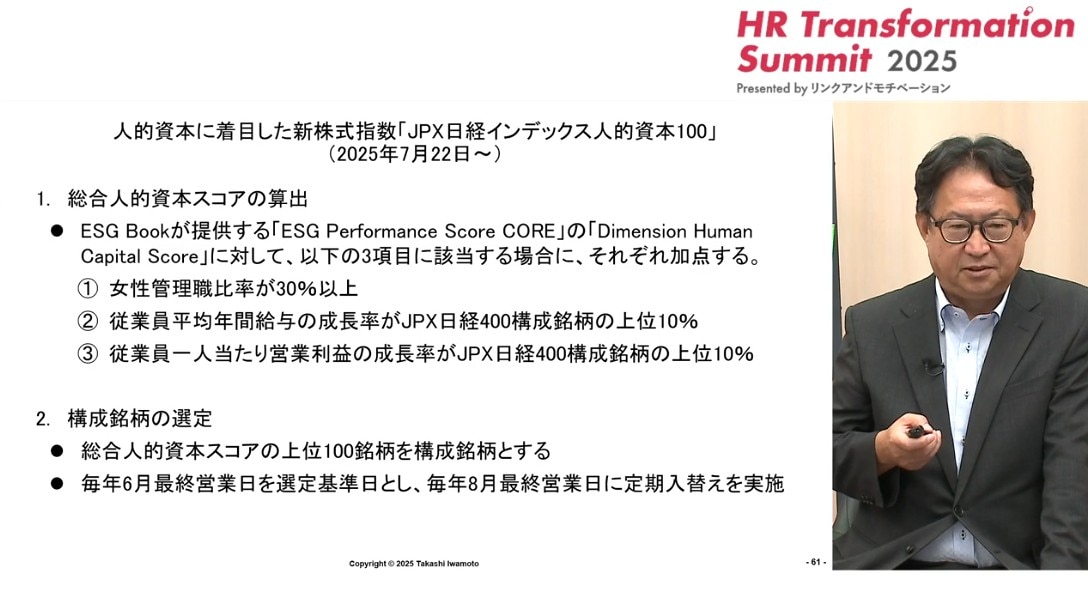

もう一つ、「人的資本インデックス」が7月から始まっています。人的資本インデックスは、ドイツのESG Bookが発表しているESG Performance Scoreに、日本独自の3つの指標を加点します。それが、「女性管理職比率」「年間平均給与の成長率」「一人当たり営業利益の成長率」の3つです。分母に給与を置き、分子に利益を置くのですが、「給与も利益も高めよ」という考え方が示されています。つまり、給料が高く、かつ利益率も高い企業が評価されるということです。

先ほど申し上げたとおり、労働市場に向けて人的資本報告書を開示する企業は増えていますが、企業が労働市場に向けて語るべきことは大きく3つあります。それが、「イキイキと働けること」「活躍できること」「成長できること」の3つです。

先ほど申し上げたとおり、労働市場に向けて人的資本報告書を開示する企業は増えていますが、企業が労働市場に向けて語るべきことは大きく3つあります。それが、「イキイキと働けること」「活躍できること」「成長できること」の3つです。

当然ながら、SNSが一般化している今、お化粧をしたところで、すぐにバレてしまいます。本当に社員がイキイキと働き、活躍し、成長しているという実態がなければ、外に向けてどれだけ語っても意味はありません。社員の本音として、働きがいや活躍、成長を実感できていることと、その実態を正しく開示することが重要です。私からは以上になります。

オープンワーク 大澤:岩本先生、ありがとうございました。お時間が迫ってまいりましたので、皆様から一言ずつ頂戴できればと思います。まずは、堀川様からお願いいたします。

NEC 堀川氏:本日はどうもありがとうございました。テーマには含まれていませんでしたが、今後、労働市場における自社のブランディングに取り組んでいくうえで、AIをはじめとするテクノロジーの活用は欠かせません。テクノロジーは今後も進化し続けます。これまで人が担ってきた仕事を、AIが10倍、100倍の生産性で実行する世界が訪れるでしょう。

だからこそ、人にしかできない価値、人ならではの創造性や発想に、より目を向ける必要があります。テクノロジーが進化する中、労働市場において自社をいかにブランディングしていくかが、ますます重要な視点になると考えています。

電通 谷本氏:テクノロジーやSNSが発達した今、社員一人ひとりの「生の声」は瞬時に外部に伝わっていきます。その前提を踏まえて、労働市場ブランディングを考えてみると、社員に「ここで働きたい」「電通グループにいたい」と自然に思ってもらえる状態をつくることが、働き手から選ばれることにつながり、結果的にブランディングにつながるのだと強く感じました。

また、そのような社員エンゲージメントが高い状態を作ることが、私たちが目指したい姿であると改めて実感しました。この度は、本当に良い機会をいただき、ありがとうございました。

慶應義塾大学大学院 岩本氏:「労働市場ブランディング」を進めていくことは、究極的に社会の誰もが活躍し、いきいきと働ける社会をつくることにつながると思います。まずは「社員がいきいきと働いている会社」が数多く生まれ、その取り組みが社会全体に波及していくことをとても期待しています。

オープンワーク 大澤:皆様、素敵なメッセージをありがとうございました。2社のお話を伺って強く感じたのは、人材こそが企業の価値を高め、パーパスを実現する原動力であるということです。社員一人ひとりの中に眠る熱意や意志を引き出すことは、企業の成長につながります。

だからこそ企業は、働く人が「ここで働き続けたい」と思える魅力的な存在になる必要があります。個人の意志を引き出し、企業の魅力を高める。この両輪を回していくことで、社員の働きがいが高まり、企業も成長し、その姿が労働市場ににじみ出て優秀な人材が集まるという、好循環が生まれてくるのだと感じました。

もちろん、その過程には多くの葛藤があり、理想通りにいかないことも少なくありませんが、それでも挑戦を続けている姿勢が非常に印象的でした。

以上をもちまして、トークセッションは終了とさせていただきます。ご登壇いただいたお三方、ならびに視聴者のみなさま、ありがとうございました。

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら