島貫教授×日揮ホールディングス×ヘラルボニー 経営における“カルチャー”の価値を問い直す 「HR Transformation Summit 2025」イベントレポート

かつてないスピードと複雑性で事業環境が変化する中、経営にはより高度かつ多層的な対応が求められ、「人と組織の力」への期待が高まっています。私たちは創業から四半世紀、「人材こそが企業経営における最大・最強の資本」だと伝え続けてきました。人と組織の可能性を、未来につなげたい。私たちはそんな意志を持ち、「HR Transformation Summit 2025」を開催しました。

Session8では、中央大学大学院教授の島貫智行氏、日揮ホールディングス株式会社 専務執行役員 CHROの花田琢也氏、株式会社ヘラルボニー COOの曽根秀晶氏をお招きし、「経営における“カルチャー”の価値を問い直す~競争優位性を生み出す要諦とは~」というテーマでトークセッションを行いました。

【イベント実施日】

2025年8月28日

【スピーカー】

・中央大学大学院戦略経営研究科 教授 島貫 智行 氏

・日揮ホールディングス株式会社 専務執行役員 CHRO 花田 琢也 氏

・株式会社ヘラルボニー 最高執行責任者 / COO 曽根秀晶 氏

【モデレーター】

・株式会社リンクアンドモチベーション 企画室 エグゼクティブディレクター 冨樫 智昭

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら

組織文化が浸透していれば、従業員は当たり前のように望ましい行動をとる

リンクアンドモチベーション 冨樫:本セッションは「経営における“カルチャー”の価値を問い直す~競争優位性を生み出す要諦とは~」というテーマで進めてまいります。早速ですが、中央大学の島貫先生、プレゼンテーションをお願いします。

中央大学 島貫氏:本日は、「企業経営における組織文化」というテーマでお話ししたいと思います。

まず、組織文化とは何かということですが、学術的には「組織の環境を特徴づける価値観や信念、前提が、従業員間で共有されているもの」と定義されています。要するに、従業員のみなさんが自社の中で当たり前だと思っていること、これは当然やるべきことだと無意識にそう思っていることなどが組織文化の基礎になっています。ですから、組織文化が深く浸透している企業では、従業員が当たり前のように同じ行動ができるわけです。

組織文化は無意識であるがゆえに非常に深いところ、認識の奥深くに根差しています。組織文化をつくるのは大変ですが、一度形成されると大きな安定性をもたらします。また、自分たちは何者かという、集団としてのアイデンティティの源泉になるとも言われています。組織のメンバーに秩序やルールをもたらすことも、組織文化の重要な特徴です。通常、経営者は制度や規則をつくることで従業員をマネジメントしていくことを考えます。しかし、組織文化が深く浸透していれば、ルールや制度をつくらなくても、従業員が当たり前のように望ましい行動をしてくれます。

組織文化は歴史や伝統に根差しており、簡単につくれるものではありません。だからこそ、企業の独自性やユニークさを生み出せるわけで、それが企業の競争優位の源泉にもなります。そして、組織文化は従業員の一体感を高め、組織目標の達成へと向かう力を与えてくれると言われています。

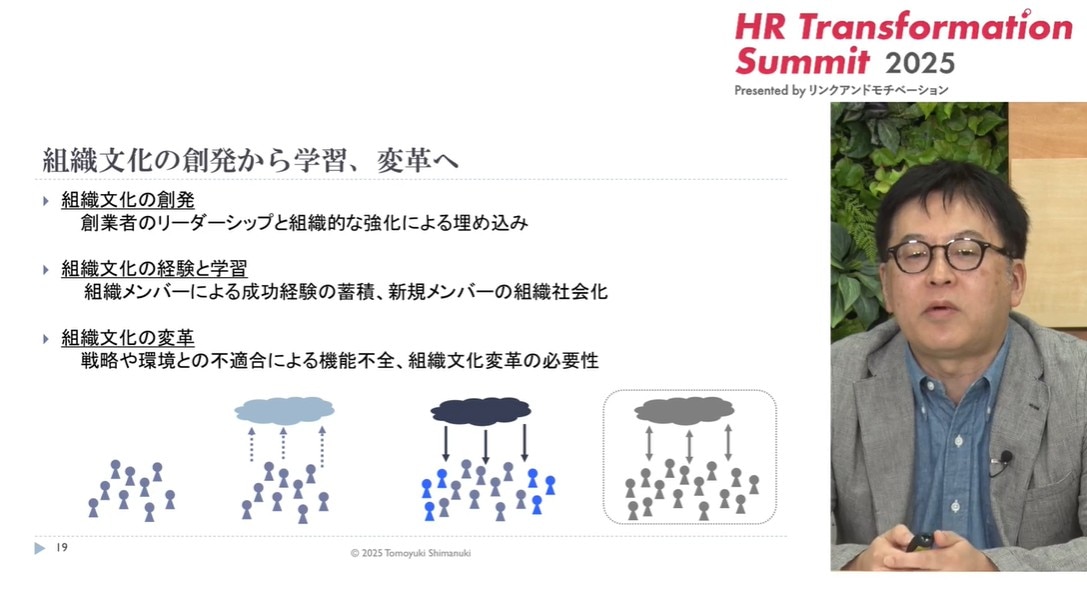

今、私は組織文化を「つくる」という表現を使いましたが、これはやや正しくありません。実際には、組織文化は「創発されるもの」です。もちろん、創業者が組織文化をつくろうとすることはありますが、実際に組織文化そのものをつくれるかと言えば必ずしもそうではありません。創業者がリーダーシップを発揮して従業員に働きかけたり、様々な組織創りの施策を行ったりした結果として、組織文化が生まれてくるのです。

こうして組織文化が一度生まれると、次のフェーズとして、組織文化を強化する段階に入っていきます。このフェーズでは、様々な成功体験によってメンバーが組織文化をより強化していきます。キャリア採用などで新しく入ってくる人は組織文化を学んでいくプロセスも動いてきます。ただ、組織文化の難しいところは、その強みや有効性がずっと続くわけではないということです。戦略や環境が変化すると、組織文化との不適合が生じてきます。そうなると、組織文化を変革していこうという話になっていきます。

ここまで組織文化を概観してきましたが、1番目の「創発」と3番目の「変革」について、もう少しお話ししたいと思います。

ここまで組織文化を概観してきましたが、1番目の「創発」と3番目の「変革」について、もう少しお話ししたいと思います。

まず、組織文化の「創発」ですが、大きく2つの段階から起こってくると言われています。第1段階は、創業者あるいは創業リーダーの価値観や信念が組織文化を形成していくということです。たとえば、創業者が普段どんなことに注目して行動しているのか、どんな指標に注目してマネジメントしているのか、などの姿を従業員は見ています。それによって組織文化が形づくられていくのです。

さらに、そのような行動をより強化していく第2段階があります。たとえば、組織図をどう設計するかという組織構造の観点もありますし、組織内の制度や手続き、オフィス空間などの観点もあります。加えて、よく言われるのが物語(ストーリー)の重要性です。組織における重要な出来事や人物に関するストーリーをつくっていくことも、組織文化の形成につながります。また、哲学や信条を明文化することも重視されるポイントです。言い換えると、パーパス、経営理念、ビジョンなどになると思いますが、こうしたものを言語化して従業員と共有していくのが第2段階です。第1段階と第2段階が組み合わさることで、組織文化が創発されていきます。

次に、組織文化の「変革」のポイントについてお話ししたいと思います。ハーバード・ビジネス・スクールのマイケル・ビアー氏は、「組織文化を変えるために、文化を変えようとすることから始めてはいけない」と言っています。では、何から始めるのかと言えば、本来の経営に立ち返ることです。戦略を立てる、ガバナンスの仕組みを整える、業績管理のシステムを刷新する。そうすることで従業員の行動が変わっていきます。その結果として、組織文化が変わることを目指すべきだとビアー氏は言っています。組織文化を経営者が直接的に変えることは難しく、あくまでも結果として変容することを目指すのがポイントです。

組織文化の変革には、「変革のドライバー」「変革のアプローチ」「変革のエージェント」という3つの視点があります。

1つ目の「変革のドライバー」は、組織文化変革を進めようとするときに必要となるきっかけや条件のことです。「外部要因」として挙げられるのが、業界構造の変化、他社との競争の激化、顧客ニーズの変化などです。当然、「内部要因」もあります。たとえば、経営者自身が変革に向けてパワーを発揮できる状態にあること、変革に必要なリソースが十分に揃っていること、従業員自身が変革を望み、意識が変わってきていることなどが挙げられます。

また、「変革を求める圧力」もあります。これは外部要因とは違うもので、投資家やステークホルダーからの要請など、外部からの直接的なプレッシャーです。昨今は、人的資本経営の文脈で「組織文化を変えなければいけない」という声が高まっていますが、これはまさに変革を求める圧力に当たります。

「変革のトリガー」も組織文化変革のきっかけになります。たとえば、社会環境の変化や危機、技術的なブレイクスルーなどはトリガーに当たります。昨今の経験では、まさにコロナが当てはまります。コロナ禍では、組織文化を変えていかなければいけないと感じた企業は多かったでしょう。あるいは、生成AIのような技術的な大きな変化が組織文化変革を促すトリガーになることもあります。

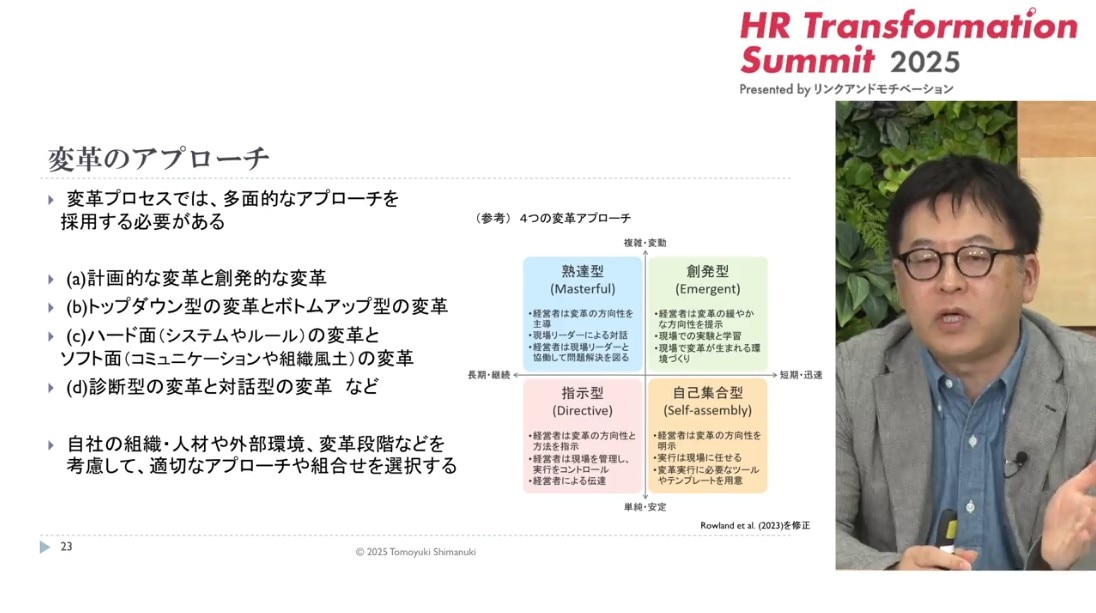

2つ目の「変革のアプローチ」についてですが、組織文化を変えようとする際、経営者や人事部門は様々なアプローチを用意しておかなければいけません。

こちらのスライドに例を挙げているとおり、組織変革には様々なアプローチがあります。重要なのは、自社の状況、外部環境、内部環境を正しく認識し、変革の段階を踏まえて適切なアプローチを選ぶことです。状況に応じて、いくつかのアプローチを組み合わせて進めることが必要になります。

こちらのスライドに例を挙げているとおり、組織変革には様々なアプローチがあります。重要なのは、自社の状況、外部環境、内部環境を正しく認識し、変革の段階を踏まえて適切なアプローチを選ぶことです。状況に応じて、いくつかのアプローチを組み合わせて進めることが必要になります。

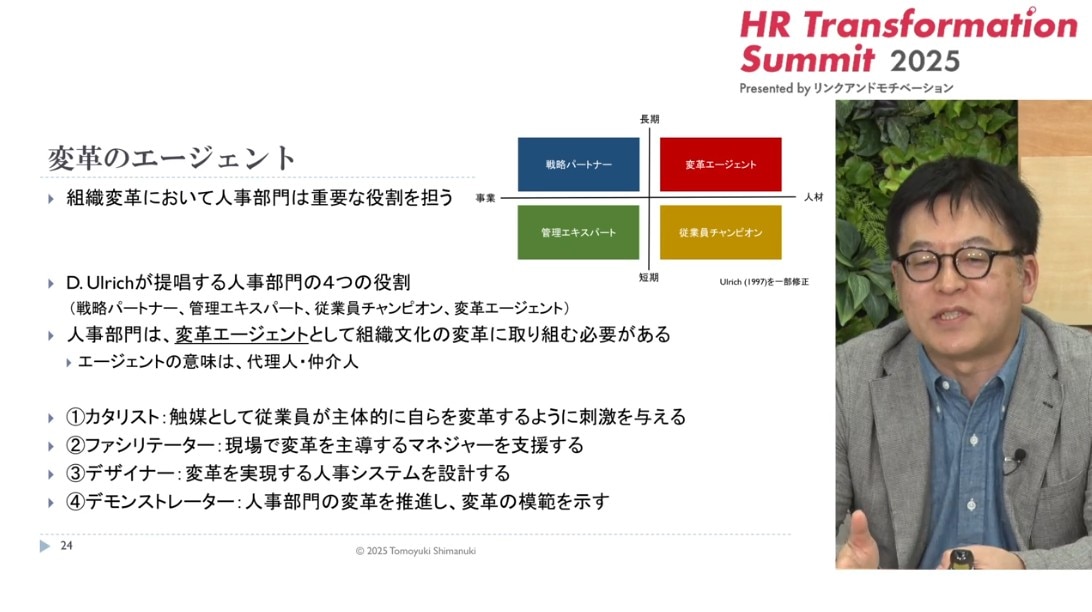

3つ目の視点が、「変革のエージェント」です。人事部門は、自分たちが前面に立って組織変革を進めなければならないと考えがちですが、決してそうではありません。経営者のエージェント(代理人)として取り組む姿勢が重要です。

こちらに4つの例を挙げていますが、まず「カタリスト」として従業員が自ら変革していくように刺激を与える役割です。また、「ファシリテーター」として現場のマネジャーを支援する役割も求められます。さらに、人事システムを設計する「デザイナー」の側面もあります。そして、人事部門という自らの組織を変革し模範を示す「デモンストレーター」としての役割もあります。このように、人事部門は変革エージェントとしていくつかの役割を担っていく必要があります。

こちらに4つの例を挙げていますが、まず「カタリスト」として従業員が自ら変革していくように刺激を与える役割です。また、「ファシリテーター」として現場のマネジャーを支援する役割も求められます。さらに、人事システムを設計する「デザイナー」の側面もあります。そして、人事部門という自らの組織を変革し模範を示す「デモンストレーター」としての役割もあります。このように、人事部門は変革エージェントとしていくつかの役割を担っていく必要があります。

企業のパーパスと自分のパーパスをマッチングさせる旅(ジャーニー)

リンクアンドモチベーション 冨樫:ありがとうございました。続いて、日揮ホールディングスの花田様、プレゼンテーションをお願いします。

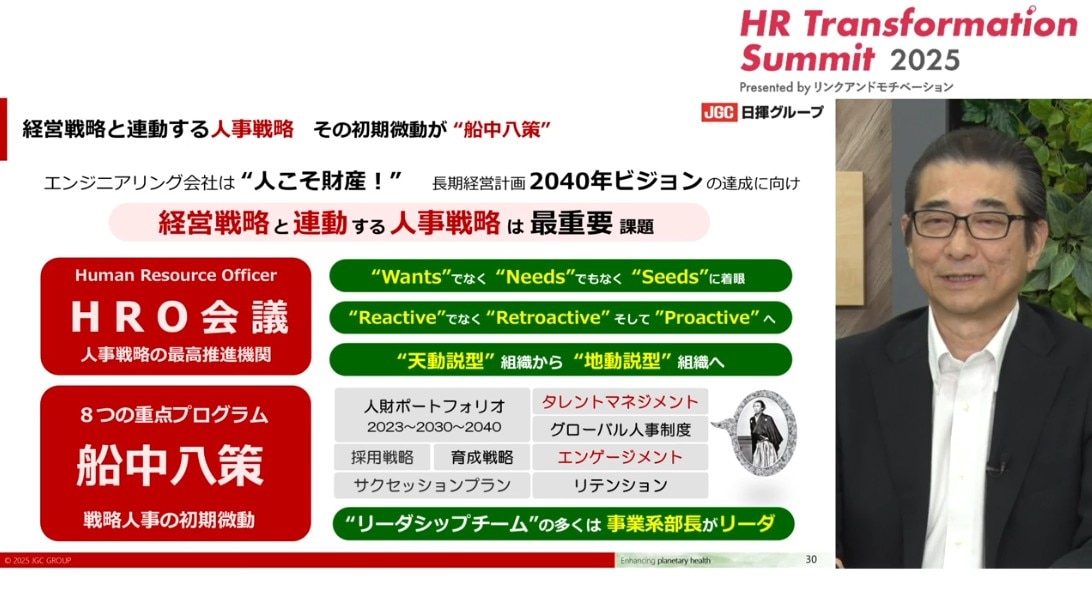

日揮HD 花田氏:私からは、日揮グループが現在取り組んでいる戦略人事についてご説明します。エンジニアリング会社というのは、工場もなければ大規模なR&D施設もありません。まさに、人こそが財産です。そのため、企業のビジョンを実現するためには、人財戦略・人事戦略を経営戦略と連動させることが喫緊の課題になります。そこで、私がCHROとしてまず着手したのが「組織」です。具体的には、「HRO会議」という組織体を立ち上げました。HROは「Human Resource Officer」の略です。CHROだけですべてをマネジメントするのは難しいため、各事業会社の経営層をHROとしてアサインし、HRO会議で重要事項を決めていくことにしました。

HRO会議で人事戦略を整理したところ、8つの重点課題に絞られたため、これを「船中八策」と名付けました。今日は船中八策の中から「エンゲージメント」と「タレントマネジメント」の2つについてご説明します。

エンゲージメントに関しては、「エンゲージメントレベルを向上させるパーパスジャーニー」という取り組みをしています。これは、企業のパーパスと社員一人ひとりのパーパスをマッチングさせる試みです。当社は数年前に「Enhancing planetary health」というパーパスを再定義しましたが、これは、創業当時からの志に加えて、グローバリゼーションを進めたことや様々なプラント建設プロジェクトの浮沈も含め、複数の要素の掛け算で成り立っています。

エンゲージメントに関しては、「エンゲージメントレベルを向上させるパーパスジャーニー」という取り組みをしています。これは、企業のパーパスと社員一人ひとりのパーパスをマッチングさせる試みです。当社は数年前に「Enhancing planetary health」というパーパスを再定義しましたが、これは、創業当時からの志に加えて、グローバリゼーションを進めたことや様々なプラント建設プロジェクトの浮沈も含め、複数の要素の掛け算で成り立っています。

社員一人ひとりのパーパスも同じことが言えます。小学校、中学校、高校、大学、そして会社に入ってからの挫折や成功体験など、様々な要素の掛け算で自分のパーパスが成り立っているはずです。つまり、どちらのパーパスも「n次方程式」で成り立っているので、因数分解が可能です。因数分解をすることで、企業のパーパスの因数と自分のパーパスの因数がマッチしやすくなります。こうしてマッチングを図ることができれば、「自分はこの会社にいる意味がある」というような礎を持てるようになります。このような状態を目指して、パーパスジャーニーに取り組んできました。

また、自分のパーパスの因数をTagと称し、「My Tagline」として言語化し、メールの署名欄に記すことにしています。今後は、Tagをうまくマネジメントして、同じTagを持つ人たちのコミュニティをつくることも考えています。

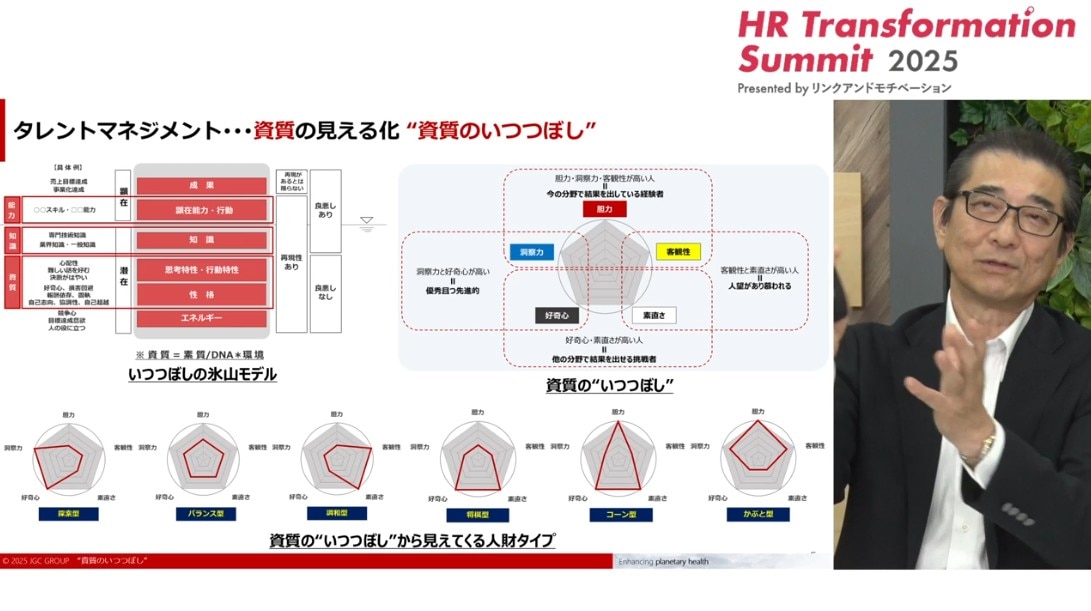

次に、タレントマネジメントについてご説明します。人材のバリューは、経験から得られる知識、スキルといった能力のほかに、もう一つ重要な要素があります。それが「資質」です。よく氷山モデルで説明されますが、一番上に成果を支える能力があり、その下に知識があり、一番下に潜在的でなかなか見えにくい資質があるというイメージです。当社では社員の資質を5つに絞り、「資質のいつつぼし」として可視化しています。

資質のいつつぼしは、胆力、洞察力、好奇心、素直さ、客観性の5つで、いずれも社員全員を戦力化していくうえで非常に重要な要素であると考えています。それぞれの組み合わせによって、社員の特徴やタイプが見えてきます。たとえば、プロジェクトマネジャーがこういうタイプなら、それをアシストする人はこういうタイプがいいだろうというような形で、資質のいつつぼしをタレントマネジメントに活用していきたいと思っています。現在、アセスメントを実施しているところです。

資質のいつつぼしは、胆力、洞察力、好奇心、素直さ、客観性の5つで、いずれも社員全員を戦力化していくうえで非常に重要な要素であると考えています。それぞれの組み合わせによって、社員の特徴やタイプが見えてきます。たとえば、プロジェクトマネジャーがこういうタイプなら、それをアシストする人はこういうタイプがいいだろうというような形で、資質のいつつぼしをタレントマネジメントに活用していきたいと思っています。現在、アセスメントを実施しているところです。

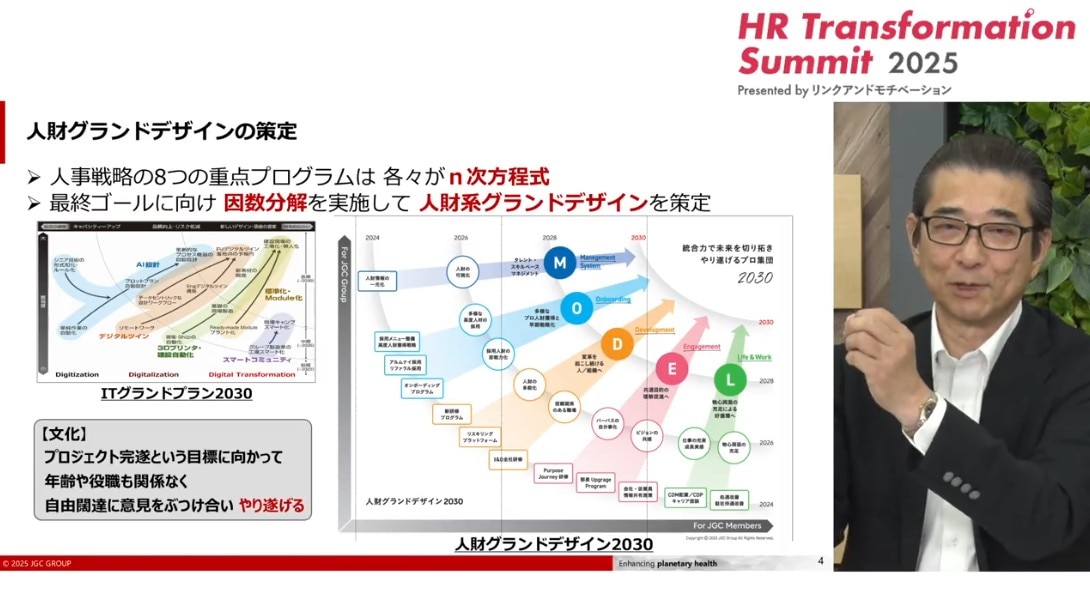

また、「人財グランドデザイン」というものを策定しています。先ほどご紹介した「船中八策」の中に、たとえば「リテンション」がありますが、リテンションは一つの要素だけで決まるわけではなく、処遇や成長実感、エンゲージメントレベルなど様々な要素の「n次方程式」に展開できます。このように、船中八策の各テーマを因数分解し、違った視点でカテゴライズしたのが人財グランドデザインです。

この人財グランドデザインをベースにして様々な施策を講じることで、最終的には「統合力で未来を切り拓き、やり遂げるプロ集団」になることを目指しています。「やり遂げる」という言葉は、当社の企業文化を表わすキーワードの一つだと思います。明文化はされていませんが、社長が年始式のスピーチで、「プロジェクト完遂という目標に向かって、年齢や役職も関係なく、自由闊達に意見をぶつけ合い、やり遂げる」というメッセージを発しています。これを人財グランドデザインの中に埋め込んで、企業文化の基盤として定着させようとしています。

この人財グランドデザインをベースにして様々な施策を講じることで、最終的には「統合力で未来を切り拓き、やり遂げるプロ集団」になることを目指しています。「やり遂げる」という言葉は、当社の企業文化を表わすキーワードの一つだと思います。明文化はされていませんが、社長が年始式のスピーチで、「プロジェクト完遂という目標に向かって、年齢や役職も関係なく、自由闊達に意見をぶつけ合い、やり遂げる」というメッセージを発しています。これを人財グランドデザインの中に埋め込んで、企業文化の基盤として定着させようとしています。

また、昨年に続き今年も「JGC PEOPLE DAY」という人を基軸にしたイベントを開催しました。目的は、社員の想いを込めた「会社の羅針盤」を共有し、よりイキイキと働けるきっかけを届けることです。そのために、社長が人への想いを語りました。私もCHROとしてスピーチを行いました。

冒頭、人こそが財産であると申し上げましたが、その人が築いてきた歴史を社員と共有したいという思いがありました。そこで、今年から始めたのが「はなさくにっき」です。これは、これまで日揮グループを支えてきたベテランの価値観を受け継ぐために、インタビューを行い、私自身の思いも重ねて社員に届けるコンテンツです。この取り組みを通して、当社の歴史と文化をしっかりつなげていきたいと思っています。私からは以上になります。

挑んでいるか?未来をつくっているか?共に熱狂しているか?

リンクアンドモチベーション 冨樫:ありがとうございます。続いて、ヘラルボニーの曽根様、プレゼンテーションをお願いします。

ヘラルボニー 曽根氏:ヘラルボニーってどんな人が集まっている会社なの?とよく聞かれるのですが、私は「青い炎を心の内に灯す人が集まっている会社」だとお伝えしています。青い炎が聖火リレーのように社内、そして社外へとつながり、それが社会の運動につながって人々を動かしていく、そうした炎のような存在でありたいと思っています。

ヘラルボニーの採用基準の一つは、「グッとくる入社エントリーを書けるか」です。私自身、入社時には非常に長い入社エントリーを書きました。自分の家族の物語や人生、歴史、その中で考えたこと、目指すもの、そして、なぜヘラルボニーにコミットしたいのかといったことを1万字ほどで書きました。これはnoteで発信していますが、全社員に書いてもらっています。

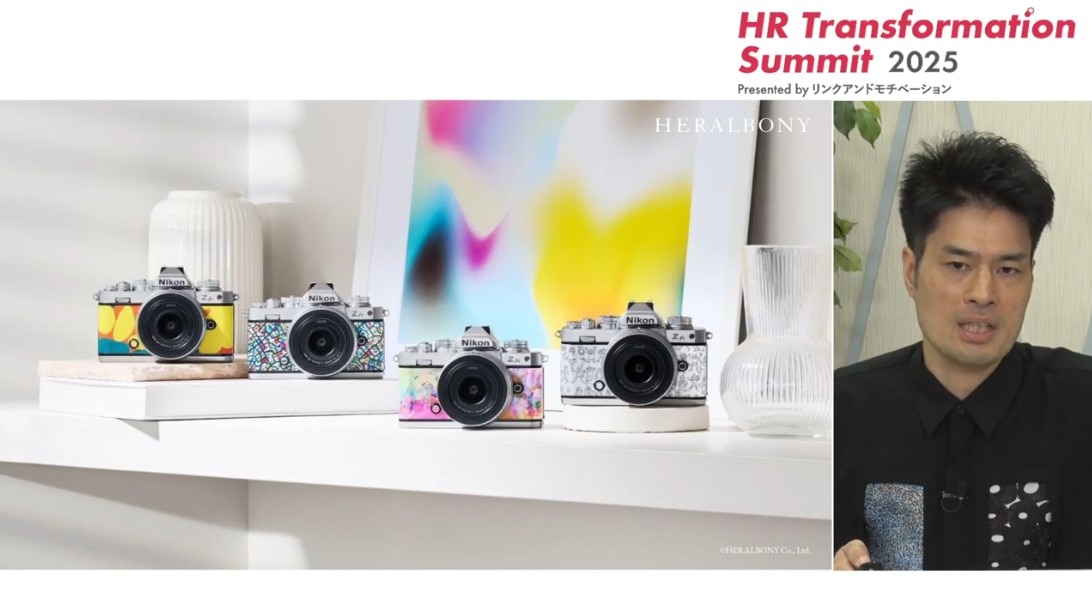

ヘラルボニーは「異彩を、放て。」というミッションを掲げています。主に知的障害のある作家・アーティストの作品を高解像データ化してお預かりし、そのデータを活用して自社のブランドや企業とのコラボレーションなど、様々な形で社会へ異彩を放ち、障害のイメージを変え、福祉を起点に文化をつくっていく。そんな会社です。

私自身も障害のある娘がいるのですが、創業のきっかけとなったのは、創業者・松田兄弟の4歳上の兄である翔太さんの存在です。重度の知的障害と自閉症のある翔太さんが小さい頃、自由帳に書いた「ヘラルボニー」という謎の言葉を社名にしています。私たち自身、この言葉が何を意味するのか分からないのですが、逆にヘラルボニーという言葉に意味を与えていきたいと考え、社名にして7年間活動を続けています。

直近では、世界的に有名なクリエイティビティの祭典「カンヌライオンズ」でゴールド賞をいただきました。「Glass Lion for Change」ということで、社会変革を前に進める取り組みを評価する部門です。単発のキャンペーンではなく、7年間続けてきた企業体としての活動全体を評価いただいての受賞でした。

ヘラルボニーでは、様々な障害のある作家さんが在籍している福祉施設、もしくはその親御さんと契約をさせていただき、その作家さんたちの作品を私たちのコアにしています。作品の多くは、「反復特性」や「常同運動」と呼ばれる、同じ動きをずっと繰り返すような特性から生まれます。

ヘラルボニーでは、様々な障害のある作家さんが在籍している福祉施設、もしくはその親御さんと契約をさせていただき、その作家さんたちの作品を私たちのコアにしています。作品の多くは、「反復特性」や「常同運動」と呼ばれる、同じ動きをずっと繰り返すような特性から生まれます。

これまで、チャリティーや慈善の文脈でしか捉えられてこなかったものを、私たちは素晴らしいアートと捉え直しました。0.5秒見て、「かっこいい」「美しい」「欲しい」と思ってもらえるようなアートをそのまま取り込むような形で商品にしています。自社商品にするだけではなく、様々な企業様と数多くコラボレーション・共創をしています。

企業や個人に商品やパッケージ、コミュニケーションをお届けし、その対価として私たちがいただいたものを、作家さんや施設にロイヤリティフィーとして還元する。そんなシンプルなビジネスモデルです。

企業や個人に商品やパッケージ、コミュニケーションをお届けし、その対価として私たちがいただいたものを、作家さんや施設にロイヤリティフィーとして還元する。そんなシンプルなビジネスモデルです。

本当にユニークで美しいIPを活用して、アパレルやファッション、グッズを展開しています。これまでは、百貨店や商業施設でのポップアップや催事が中心でしたが、今年の3月、銀座に都内初の常設店舗「HERALBONY LABORATORY GINZA」をオープンしました。また、創業の地である岩手では、盛岡にある県唯一の百貨店「カワトク」に旗艦店「ISAI PARK」をオープンしました。企業様とのコラボレーションも直近1年で150社近く、ご一緒させていただきました。

私たちが何より大切にしているのは、企業活動や商品を通して「このアートは美しい」「素晴らしい」と感じてもらうことです。それによって作家へのリスペクトが生まれ、作家へのパーセプションや障害に対するイメージが変わっていく。認知が変わり、態度が変わり、行動が変わり、社会そのものが変わっていく。そこにつなげていくことが私たちのミッションです。

企業活動で気をつけているのは、一過性の短期的なものを生み出すのではなく、いかに持続可能な変革、インパクトを長期的に生み出せるかということです。

こうした事業に取り組むヘラルボニーが育んできたカルチャーと、それをどう広げていくかについてお話しします。

私たちはカルチャーの手前にある行動指針(バリュー)として、「挑んでいるか?」「未来をつくっているか?」「共に熱狂しているか?」という3つを掲げています。また、異彩を放つ作家と共に文化をつくっていくクリエイティブカンパニーとして、創業の地である岩手・花巻にある「るんびにい美術館」で作家のみなさんと想いを共にしたり、グローバルな観点では、先ほどお話しした「カンヌライオンズ」でゴールド賞をいただいたりしてきました。こうした7年間の軌跡が、私たちのカルチャー、文化をつくっているのではないかと思っています。

固定観念や、今までの価値観に疑いを持ち、問いを立て、それを超えていきたいという想いから、私たちは「Beyond Labels」というタグラインを設定しています。私たち自身、そして私たちの周りの社会を変えていきたいと思っており、その一環として「HERALBONY ACADEMY」というサービスを立ち上げました。私たちは、それぞれが持っている異彩を、「自分らしさ」という形で肯定する一方で、私たち自身が一体感を持ち、熱狂を生むような組織でありたいと考えています。みんなが「ちがい」を発揮しながらも、いかに文化として熱狂できる一体感を生み出せるか。そのインクルージョンに取り組んできました。その中で得た知見をさらに深化・洗練させて、組織のみなさんにお届けするのが「HERALBONY ACADEMY」です。

80億人の一人ひとりが異彩、ちがいを抱えているわけですが、それをみんなが面白がれる世界になったらいいなと思っています。「ちがいがあることが、世界が面白いということのしるしなんだ」と、それぞれが心から思えたら、この世界はきっと変わっていきます。そう信じて、私たち自身がそういう組織を目指し、それを社会に広げていきたいと考えています。私からは以上になります。

経営における“カルチャー”の価値とは何か?

リンクアンドモチベーション 冨樫:ありがとうございます。本セッションのタイトルにもつながる問いとして、「経営における“カルチャー”の価値とは何か?」をお伺いします。島貫先生、2社のお取り組みを踏まえて、いかがでしょうか。

中央大学 島貫氏:お二方のお話は、私の視点から見ると非常に対照的であり、どちらも大変興味深く拝聴しました。

まず花田さんのお話ですが、経営戦略と人事戦略を連動させる「戦略人事」において、船中八策のなかには「文化」というキーワードはほとんど登場しませんでした。しかし、一連の施策の内容をお聞きしていると、変革の局面で重要となる観点が、先ほど私が「企業経営における組織文化」についてお伝えした内容と重なる点が多くありました。

特に印象的だったのは、文化そのものを直接変えようとするのではなく、花田さんの表現を借りれば「因数分解」して捉えるアプローチです。人事戦略やパーパスへの共感といった要素を細分化し、それらを1つ1つ統合的に問題解決していくという点には深く共感しました。

一方で、曽根さんのお話は、「戦略=文化」であるという印象を受けました。後半は「カルチャー」という言葉を用いて説明されていましたが、前半の「我々の会社は何を目指しているのか」「どのような事業を展開し、今後どう発展させていくのか」といった内容そのものが、組織文化と密接に結びついていると感じました。

花田さんの「因数分解」して捉えるアプローチに対して、曽根さんは戦略やビジョンを語ること自体がカルチャーの推進と直結しており、その点が非常に対照的でありながら、どちらも示唆に富むものでした。

日揮HD 花田氏:企業文化とは、その時代ごとの特徴を反映した価値観の集合体です。私は土木工学の出身ですが、文化の積み重なりは「地層」によく似ていると感じています。時代ごとの業界文化や地域文化といった社会的特性が、一層ずつ積み重なって形成されていくイメージです。

当社の場合、創業以来97年間にわたり堆積してきたものが、現在の企業文化を形づくっているのではないかと捉えています。

これを、n次方程式と捉えて因数分解を行うと、企業文化を構成するさまざまな要素が見えてきます。たとえば、ビジネス環境の変化によって、ある因子(ファクター)は今の時代に合う形に変えなければならない。また、社内環境の変化によって、別の因子も見直す必要がある。そうした観点から、私は「因数分解」という表現を用いています。

社員の85%以上がエンジニアという当社の背景を踏まえると、こうした論理的・構造的なアプローチは、当社にとって自然であり、社内にも浸透しやすいと考えています。

ヘラルボニー 曽根氏:私のバッググラウンドである建築でたとえると、私たちは「ハードウェア」として建物を造っているようでありながら、実際にはその内部の空間を設計しています。そして、その空間で生まれる行動をデザインし、行動がもたらす感情や、さらにそれが積み重なることで形成される価値観までも設計しているのです。

たとえば、数千年残る建築物が遺跡として土地の価値観を象徴するように、建物や空間は文化や思想を形づくっていきます。私自身、キャリアの最初は経営コンサルタントとして企業の戦略策定などに従事していましたが、今では「戦略以上に文化やカルチャーが持つ非言語的な力」に注目しています。言語化が難しい、没頭や夢中を生み出す文化こそが、経営において持続的な価値をもたらすと実感しているのです。

「生産性を高めたい」と考えたとき、さまざまな施策を講じることができますが、私は「夢中であること」以上の生産性は存在しないと思います。そのため、「カルチャーはこれだ」と一方的に決めつけるのではなく、カルチャーにつながる信念やビリーフを、様々な場面で体感できるよう取り組んでいます。

具体的には、全社会議で経営陣が発する問いを、社員一人ひとりが「自分ごと化」して行動に移せるような仕掛けづくりを行ったり、作家に直接会って感じたことを共有する場を設けたりするなどの取り組みを通じて、文化を形づくっています。

こうした積み重ねによって社員が経営を自分ごととして捉えるようになり、その姿勢が熱狂を生み出します。そして、その熱狂こそが、夢中になり没頭できる状態をつくり、文化を生み出す源泉になっているのです。

リンクアンドモチベーション 冨樫:皆さま、ありがとうございました。「カルチャー」というテーマは、限られた時間内で語り尽くせるものではないかもしれません。しかし、本日のご登壇者のお話をきっかけに、誰かと対話し考えを深める、あるいは社内で議論を重ねるなど、そうした機会の種を一つでも多くお届けできたとすれば幸いです。

お時間が迫ってまいりましたので、以上をもちましてトークセッションを終了とさせていただきます。ご登壇いただいたお三方、ならびにご視聴いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら