心理的安全性とは?意味やぬるま湯組織との違い、高める方法を徹底解説

目次[非表示]

生産性の高いチームづくりのためには「心理的安全性」が重要だとよく言われるようになりました。

コロナ禍、リモートワークの一般化が進む中でコミュニケーションが取りづらくなり、今までとは異なるチームづくりが求められている中で更に注目を集めています。

本記事では「心理的安全性」とは何か?どうしたら高められるのか?など幅広くご紹介します。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントはこちら

心理的安全性とは何か?

心理的安全性(psychological safety)とは、「組織の中で自分の考えを言う際に不安を感じず、安心して発言できる状態」のことです。「サイコロジカル・セーフティ」とも言われ、ハーバード大学の組織行動学の研究者であるエイミー・エドモンソンが提唱しました。

彼は「心理的安全性」を「このチーム内では、対人関係上のリスクをとったとしても安心できるという共通の思い」とも表現しています。

ただ仲の良い集団という訳ではなく、「この人にこんなこと言ったら怒られるかな」「こんな行動は価値がないと思われるかな」などといった不安がなく、目的のためには他者とは異なる言動ができる状態であることが大切です。

ぬるま湯組織との違い

心理的安定性とは、個人がストレスや圧力に対して冷静かつ効果的に対処できる能力を指します。これには、感情のコントロール、適応力、抵抗力などが含まれます。 一方で、「ぬるま湯組織」とは、挑戦や競争が少なく、安定した環境を提供するが、結果として組織の成長や個人の能力開発が停滞する傾向にある組織のことを言います。このような環境では、個人は安心感を得られるかもしれませんが、長期的なキャリアや能力開発においては不利な影響を受ける可能性があります。

心理的安全性が注目されている理由

「心理的安全性」が注目されるようになったのは、Google社が2012年から開始した「プロジェクトアリストテレス」に関する発表がきっかけです。

「プロジェクトアリストテレス」は労働生産性の改革プロジェクトであり、数々のチームを対象としてどのようなチームが労働生産性が高く、どのような要素があるかを分析したものです。

約4年間に渡るリサーチ・分析の結果、「チームの労働生産性は、個々人の能力の高さや働き方のみによって左右されるのではなく、チームがどのように協力しているかが重要である」と分かりました。

もちろんチームの機能的な構造の作り方も生産性の向上には重要ですが、まずは「心理的安全性」の有無で生産性が大きく変わるという発表は当時大きく注目され、生産性の高いチームづくりの第一歩として認識されました。

(参照:Google re:Work ガイド: 「効果的なチームとは何か」を知る)

心理的安全性が低い職場ではどのようなことが起こる?

昨今は働き方改革の施行や、新型コロナウイルスの蔓延によるライフスタイルの変化に伴って生産的なチームのあり方・つくり方も変わってきています。

また、そのような中では事業環境の変化も激しくそれに対応できる強い組織・チームづくりも求められています。この状況で改めて「心理的安全性」を高めることが企業においても重要なテーマとなって注目されています。

それでは心理的安全性が損なわれている・不足しているとどうなるのでしょうか。一般的に下記のような不安が引き起こされて、個人もチームもパフォーマンスを落としてしまうと言われています。

■無知だと思われることへの不安

慣れない業務や、経験の少ないことに取り組む際には周囲の人に聞きながら、確認しながら進めることが大切です。

しかし、心理的安全性が不足している場合は

「こんなことも知らないのかと思われたくない」

「知識不足だと思われるかもしれないから聞かない」

という不安により相談や質問が出来なくなってしまいます。

その結果、不明点を曖昧な部分をそのままにして業務が行われて重大なミスや失敗に繋がる可能性が高まります。

■無能だと思われることへの不安

人間には誰しも得意な事と不得意な事があり、チームでそれを補い合う・活かし合う事でより高い目標や大きな成果を上げることができます。

ですが、心理的安全性が不足していると

「こんな簡単な事も出来ないと思われるかもしれない」

「ミスをしたら怒られる」

という不安に陥り、自分の不得意な事やミスを周囲に共有することができなくなります。

自分がチームの中で無能であることを恐れて、やってしまったミスを認めようとしなかったり、ミスが起こった事自体を隠そうとしたり、問題を周囲が認知できない状況をつくり出してしまいます。

これが続くと、防ぐことができたミスが大きな問題に発展してしまう場合があります。

■邪魔だと思われることへの不安

また、「この人が話すと議論がまとまらないと思われるのではないか」というようにチームの邪魔者になっていることへの不安も生じやすくなります。

気になることがあったとしてもこの不安や恐れのために発言を控えたり、提案すべきものを出来なくなってしまうことが起こります。結果として良いアイデアも生まれにくいチームになり、有意義な仕事を成し遂げられない可能性があります。

■ネガティブな人だと思われることへの不安

チームの空気を読むクセがついてしまうと、その空気を崩さない・壊さないように言動を変えてしまいます。

「いつも否定ばかりする人だと思われたくない」

「ネガティブな事を言うと嫌われてしまう」

というような不安が襲い、せっかくリスクに目を向けられている場合でもそれをチームに発言できずに誰も気づかないままになってしまう場合があります。

心理的安全性を高めることによるメリット4つ

心理的安全性を高めることは労働生産性を高めるために重要だと触れましたが、具体的にどのような効果があるのでしょうか。主には下記のような効果が生まれた結果、労働生産性の向上に繋がる事が見込めると考えられています。

■意見の交換が活性化する

まず、各メンバーは心理的安全性が高いと自分の意見や考えを誰かに伝えることへの懸念や不安が無くなるためちょっとした気になることや思いついたが誰かと固めたいアイデアなどを気軽に発信することができます。

些細な事でも意見や情報交換が活性化することでチームとしてのコミュニケーションコストは低減され、情報格差も無くなることでしょう。

■革新的な行動に繋がりやすい

先述したように、気軽なコミュニケーションが多くなることは革新的な行動に繋がりやすい状態を創り出します。

例えば、「誰もが気になっていたけど、これまで何となくそのままにされてきたこと」を誰かが問題提起することでそれに同意したメンバーが協力してこれまで悪気が無く放置されていた企業のムリ・ムダ・ムラを変えるきっかけにもなります。

また、アイデアを抱え込まずに誰かと一緒に考えて深める事が出来るため、一人では中々進まなかった事も様々な個性や能力の協力で形にすることができます。企業にとっても商品・サービスの進歩や新たな市場の開拓を見込むことができます。

■課題や問題を早い段階で発見・対応ができる

業務を行う上で生じた問題、壁をチームにすぐに相談できるため、その発見から対応までのスピードも早まります。周囲も他者の仕事への懸念や気になることを率直に伝えた上で協力することができるので、本人が気づいていなかった問題も見つかりやすくなります。

■離職率が下がる

こうしたコミュニケーションが続くと、チームの中での承認実感・貢献実感が高まり職場での居心地が良くなる効果が見込めます。その結果、従業員は辞めたいと思いにくくなり、離職率が低下することが見込めます。

特にコロナ禍、リモートワークの増加で物理的に企業と従業員の距離が離れている現在は、なおさらこのような心理的な距離・居心地の良さを感じることが人材の定着には重要です。

▼職場の心理的安全性を高める「モチベーションクラウド」はこちら

モチベーションクラウドサービス資料

心理的安全性が高いチーム・職場をつくることによる5つの効果

ここまで、心理的安全性の有無や高低による影響をご紹介してきました。では、心理的安全性が高いチームにはどのような強みがあるのか、イメージしやすい状態をご紹介します。

■遠慮のない指摘・議論ができる

心理的安全性が高いチームでは、まず「遠慮のない指摘・議論」ができます。「ミスや失敗への指摘」=「人格の否定」という不安や考えにならず、むしろ目的やお互いの成長のためにどんどん指摘やそれに伴う議論が起こります。

これは一見すると「むしろ殺伐とした職場ではないか?」という疑問が湧くかと思いますが、それとは異なります。

チームメンバーの気持ちや状況への「配慮」はするが、変な「遠慮」はしないという事がポイントです。遠慮したまま指摘をせずに問題を放置することでそれを抱えている当の本人はどんどん辛くなっていき、結果としてチーム全体の成果も出ない状態になります。

個人の失敗をチームの課題として受け止め、それぞれの視点や強みを活かし合いながら解決へと向かわせるような強く柔軟なチームがこの遠慮のない指摘・議論で育まれます。

■反対・否定が活発になる

「反対する」「否定をする」というのは普通に考えると中々ハードルが高いものです。しかし、心理的安全性が高いチームでは、それが「ヒト」への反対・否定ではなく、「コト」への反対・否定だという相互理解があります。

そのため、チームの目的のために1人1人が当事者として考え、意見をぶつけ合うことでより良いものを作り上げるという前向きな意識で反対や否定を行います。

ある程度のトップダウンの意思決定は物事を進めるスピードを早めるために必要ですが、このような議論の過程を通じてチーム1人1人が成長し、結果としてチーム全体が対応できるレベルが高まる事が期待できます。

目的のために気持ちの良い反対や否定が活発になっていることは心理的安全性が高いチームの大きな強みであると言えるでしょう。

■ポテンシャルが向上する

心理的安全性が高い職場では、従業員同士がお互いを認め合い、切磋琢磨しながら高め合う価値観が根付いていきます。それゆえ、主体的な学びが増え、従業員のポテンシャル向上が促されます。また、心理的安全性が高い職場では知識・ノウハウの共有が活発になるため、従業員の能力の底上げにもつながります。

■理念・ビジョンが腹落ちする

心理的安全性が高い職場には、従業員同士が自由に議論できる土壌があります。そのため、会社の理念やビジョンについても建設的な議論をおこなうことができ、議論を通して理念・ビジョンへの理解が深まります。従業員に理念・ビジョンが腹落ちすることで、全員が一体感を持って同じ方向に向かえるようになるため、目標達成に近づくことができるはずです。

■エンゲージメントが高まる

心理的安全性が高い職場では、従業員は「居心地が良い」「働きやすい」「やりがいがある」と感じるものです。それゆえ、従業員のエンゲージメントが向上します。エンゲージメントが向上すれば、「この会社が好きだ」「この会社で長く働きたい」と思う従業員が増え、人材の流出抑制にもつながります。

心理的安全性の測定方法

自分のチームの心理的安全性はどの程度か気になる方も多いと思います。心理的安全性の度合いを測定する方法として元々この考えを提唱したエイミー・エドモンソンが考えた「7つの質問」が有名です。

①If you make a mistake on this team, it is often held against you.

チームの中でミスをすると、たいてい非難される。

②Members of this team are able to bring up problems and tough issues.

チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。

③People on this team sometimes reject others for being different.

チームの人々は、時々自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある。

④It is safe to take a risk on this team.

チームにとってリスクのある行動をしても安全である。

⑤It is difficult to ask other members of this team for help.

チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい。

⑥No one on this team would deliberately act in a way that undermines my efforts.

チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない。

⑦Working with members of this team, my unique skills and talents are valued and utilized.

チームメンバーと一緒に仕事をする際、自分の個性的なスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる。

これらの質問に対してポジティブな回答が多ければ「チームに対する心理的安全性が高い」、ネガティブな回答が多ければ「チームに対する心理的安全性が低い」と考えられます。

この他にも、会社の目指す方針、それに対するチームの使命や役割は何で、それを果たすのにどんなストレスがあるのかを聞く事も心理的安全性を測定する方法として挙げられます。

定量・定性双方でチームに対する心理的安全性の現状を測ってみるとより分かりやすくなるでしょう。

▼【無料ダウンロード】 労働生産性や持続的な企業成長に直結するエンゲージメント向上のための仕組みとは

▼ 【無料ダウンロード】心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイント

心理的安全性の高い職場の作り方・高める方法

チームの心理的安全性を測定した次は、それを担保することが重要です。主には心理的安全性が低い時に感じる「不安」を取り除く事を念頭に置いている事を前提として、これからご紹介する方法をご覧ください。

■発言する機会を均等にする

自分の意見を積極的に言える人ばかりがチームに集まっているとは限りません。テーマになっている事に対して比較的経験や知識のあるメンバーの発言回数が増え、「その意見が優遇されている」と他のメンバーが感じると心理的安全性は保たれません。

もちろん、チームの知的資産を活かすことは大事ですがそれではその経験や知識に沿った形でしか結果に繋がりません。

チームの全てのメンバーが均等に自分の考えた意見を発信できる機会を作ることで思いがけないアイデアに繋がったり、その機会だけでもメンバーは心理的安全性の高まりを感じます。

- 1人1人に必ず発言をしてもらうような進行にする

- それぞれの意見を付箋やチャットツールを活用してそれぞれ読み上げてもらう

- 事前にテーマを共有し、それに対する意見を考えておいてもらう

- 話しやすいように1人1人、出来れば比較的大人しいメンバーに口を開いてもらうアイスブレイクを行う

といった少しの工夫で心理的安全性を担保することに繋がります。

■競争よりも共創してもらう

メンバー同士の健全なライバル意識はお互いのモチベーションを上げて成長を促す効果があります。しかし、ずっと競争するような風土ではリラックスして居心地の良さを感じにくくなってしまいます。

決して「甘やかす」のではなく、「いざという時には助け合えると思えるようにする」というのがポイントです。1人で問題を解決できないことを責めたりせず、適切な役割分担や業務分担を促して共創する、協力する風土を創ることが重要です。

各メンバーの目標や現在の業務状況を視える化して、適切な配置・軌道修正をチームで協力することでより生産的な遂行が見込めると共に信頼関係も強くなります。

■ポジティブ思考であることを意識する

問題やミスが発生した時のリアクションがネガティブなものばかりだと、自然とそれを共有しにくい雰囲気になります。上司もチームメンバーも何か問題が発生した時にはリアクションの仕方、応対の際の言い方を少し変えてポジティブに受け止める意識を持つことが大切です。

■上司が部下を尊重する

上司と部下といった指示系統の中では構造的に上下関係が生まれ、それは心理的にも大きな壁に感じられます。必要な事ではありますが、それがチームの心理的安全性を下げる要因になっている場合は、上司が部下を1人の人間として尊重して関わっている姿勢を見せることが重要です。

- 相手の話を遮らない

- 目を見てしっかり意見を聞く

- 間違っている時も一度受け止めてから正しい方に促す

といった行動の結果、「自分はチームにとって必要な存在だ」「この上司は自分の事を分かってくれている」という意識が生まれます。

■風通しの良さを意識する

上記に伴い、そういった階層間の意思疎通や相互理解と共に、ヨコ、ナナメのメンバー同士でもお互いを1人の人間として尊重する事を推奨することも大切です。

まずは上司が率先する事で、役職や年齢、雇用形態や勤続年数といったことをあまり気にせずにフラットで対等な立場でコミュニケーションを行うことができると心理的安全性は大きく向上します。

■新人はチームとしてサポートす

新卒・中途、雇用形態を問わず新規ジョインしたメンバーは新しい環境や関係性に対して不安を持ちやすいものです。そこで、チームとしてそのメンバーが慣れるまでサポートや歓迎の姿勢を見せることで自分の能力や成果で還元してくれるようになります。

OJTやメンター制度を活用するのも大切ですが、最も重要なのはチャットへの返信や日報へのコメントなど、どこかしらで新人がチームの全員と繋がりを感じられる状態にすることです。

▼メンターに関する記事はコチラ

メンターとは?メンターの意味や役割、制度のポイントを解説

参考:組織の人員変更における重要な考え方

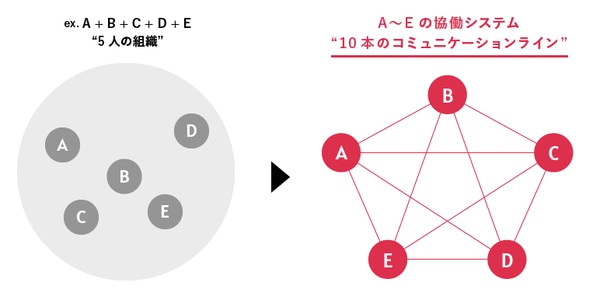

新たなメンバーが組織に加入したときにはチーム全体でサポートするべきだと記載しましたが、その下敷きとなっている考え方が「組織は要素還元できない協働システム」という考え方です。

例えば5人の組織があるとすると、5人の個が集まっている組織と捉えるのではなく、10本のコミュニケーションがある組織と捉えようという考え方です。この考え方に立つと仮にメンバーが1名入れ替わっただけでも10分の4のコミュニケーションラインが生まれ変わることとなり、組織として大きな変化だと捉えることができます。

このような背景から、たとえ1名のメンバーが入れ替わっただけでも、組織としての関係性は大きく変化しているため組織として、メンバーが加入した時や入れ替わった際には丁寧にフォローアップを行い、それぞれのコミュニケーションラインにおいて関係性を育むことが重要となります。

■1on1ミーティング・面談の中身を充実させる

メンバーの目標や状況を把握するために上司と部下で1on1ミーティングや面談を実施する企業は多くありますが、それは心理的安全性を高める絶好の機会です。

業務内容の話だけではなく、普段の生活やキャリアについての話をする事でメンバーの価値観を知ると共に、部下は上司の傾聴姿勢を感じることができます。

面談の主役は上司ではなく、あくまで部下であり、本人が価値のある時間だと感じる関わり方が大切です。

▼1on1について詳しくはこちら

1on1とは?実施の流れと目的は?効果的に行うためのポイントも

■プライベートの話をする

面談だけではなく、普段の職場やミーティングでも少しプライベートであった出来事を話したり、その話を振ってみることで心理的安全性は高まります。

特にリモートワークでは「雑談」の機会も減ってしまうため、どうしてもコミュニケーションが業務内容中心になってしまいます。その中でミーティングの冒頭で少し砕けた話をするだけでも場の緊張感は無くなり、より質の高い議論になります。

■評価のルールや認識を見直す

人事制度に基づいた評価は個人の成長の為にも必要な事ですが、それで「失敗ができない」「減点されないようにしよう」といった意識を生み出している場合にはその評価のルールを変えたり、それが難しければメンバーの「評価への認識」を見直す必要があるかもしれません。

人事制度自体が現状の会社にフィットしていないならば適切に管理職から経営へ提案することも大切ですが、意外と多いのは「そんなつもりでルールを作ってなかった」「そんな意味があるなんて知らなかった」という事です。

本来在りたい姿があってルールを作ったはずが、違った捉え方をされていたという事は多くの企業であります。まずは経営や管理職からルールに込めた意味や想いを説明することでも納得感や、心理的安全性は高まります。

■組織編成を変える

ライトな方法から試してみても中々チームの心理的安全性が保てない場合は「関係性を変える」という意味で「組織編成を変える」事を検討してみても良い可能性があります。

どうしても人間関係の問題が根深く、解決が難しそうならチームの在り方を変えることも心理的安全性を高めるためには必要な手段です。

「心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイント」のダウンロードはこちら。⼼理的安全性の概要や心理的安全性を測定する7つの質問など。

心理的安全性を向上させるマネジメント手法を4つ紹介

心理的安全性を高めるために特に経営や管理職の方が注力できるマネジメント手法をもう少し詳しくご紹介します。

■OKRの導入

OKRはObjectives and Key Resultsの略称であり、2000年代に米国シリコンバレーの名だたる企業が導入した結果成長した事で有名になり、日本でもOKRの導入を検討する企業が増えています。

「Objectives」は「目的」と訳し、「この会社(部署・個人)でどのような状態になりたいか」というようないわゆる「定性的な達成したい状態」のことを指します。そして「Key Results」は「その目的を達成するために本当に重要な指標」のことを指します。

OKRは数値目標ではなく定性的なビジョンやゴールイメージから目標を立てるため、チームの中で「何のためにこの目標を追っているのか」という共通認識が取りやすくなります。

また、ゴールのイメージが定性的であるため認識が徐々にズレていきやすく、OKRの運用では「コミュニケーションの量を多くする」事がセットになります。

一般的にMBOでは半年間で目標を立て、四半期で中間面談を行う事が多いですが、OKRでは四半期で目標を定めて、少なくとも月に1回、週次での進捗確認・軌道修正の面談やミーティングを行います。

そうなるとチーム内でのコミュニケーションは活発になり、心理的安全性を高める結果となります。

(OKRについての詳細はこちらから:OKRとは?Googleも採用する効果的な運用方法を解説)

■ピアボーナス

こちらは心理的安全性の重要性を検証したGoogle社が運用する評価制度の一つです。ピア(Peer)とは同僚や仲間を意味する言葉であり、ピアボーナスはメンバー同士で普段の業務や成果、貢献度合いをお互いに賞賛し合うようにしています。

同社では社員1人1人に15,000円を使う権利が与えられており、「ボーナスを送りたい」と思ったタイミングでその相手の名前とその理由を記入できるシステムがあります。

上手く金銭的な報酬と非金銭的な報酬(承認・賞賛など)を組み合わせて心理的安全性を高める施策だと言えるでしょう。

■マネージャーへのフィードバック

心理的安全性を向上させる施策としては、マネージャーへのフィードバックも有効です。従来の人事評価制度では、マネージャーがメンバーを評価するのが当たり前でしたが、最近では、Googleに代表されるようにメンバーからマネージャーへのフィードバックをおこなう企業も増えており、フィードバックの内容はマネージャーの評価材料として活用されます。

マネージャーへのフィードバックは通常、匿名で集められるので率直な意見が出やすく、マネージャー自身も様々なフィードバックを受け入れることで職場全体の心理的安全性向上につながります。

■雑談

心理的安全性を高めるためには、雑談を増やすのも効果的です。「雑談をする暇があるなら仕事をしろ」という意見もありますが、人間関係を円滑にするうえで重要な役割を果たすのが雑談です。実際に、他愛のない会話から他部署のメンバーと接点が生まれたり、意気投合したりした経験がある人は少なくないでしょう。

また、雑談は「相談しやすくなる」というメリットもあります。関係性にもよりますが、部下から上司にいきなり「相談があります」と持ちかけるのはハードルが高いものです。しかし、雑談から入ることでハードルが下がり、相談する部下も相談を受ける上司も心理的な負担が少ない形でコミュニケーションを図ることができます。

■アサーティブ・コミュニケーション

心理的安全性を高めるための「アサーティブコミュニケーション」は、自分の意見や感情を尊重しつつ、他者の意見や感情も尊重するコミュニケーションスタイルです。この方法では、自己主張と共感のバランスを重視し、攻撃的ではなく、かつ受動的でもない方法で意見を伝えます。

これにより、チーム内での信頼感が高まり、オープンな意見交換が促進されます。結果として、チームの創造性や問題解決能力が向上し、個々人の自己実現とチームの成果の両方を促進する効果が期待できます。

■飲み会・食事会も効果的

心理的安全性を高める方法の一つとして「飲み会・食事会」があります。これは、カジュアルな雰囲気の中でメンバー同士が非公式に交流する機会を提供することです。目的は、日常の業務から離れ、リラックスした環境でのコミュニケーションを促進することにあります。

内容としては、食事や軽食を共にしながら、業務外の話題や個人的な興味について話すことが一般的です。これにより、チームメンバー間の信頼関係が深まり、相互理解が促進されます。結果として、職場でのコミュニケーションがスムーズになり、チームワークの向上やストレス軽減に繋がる効果が期待できます。

▼職場の心理的安全性を高める「モチベーションクラウド」はこちら

モチベーションクラウドサービス資料

心理的安全性を高める際の注意点は2つ

ここまで心理的安全性の保ち方、高め方についてご紹介してきました。最後に、心理的安全性を高める際に注意しておくべきポイントを整理しておきます。

■馴れ合いと心理的安全性を高めることは違う

確かに心理的安全性を高めるためにはメンバーがリラックスして仕事に取り組んだり、コミュニケーションを取る環境づくりが大切です。しかし、それは馴れ合いが多くなることとは異なります。

ただ単純に「ストレスが無くて楽ができる場所」として認識されればメンバーやチームの生産性は高まりません。適切に責任や目標、役割を与えることで責任感や緊張感を持たせる事が大切です。

■上司としての役割は果たす

役職による必要以上の距離は除外すべきですが、逆にメンバーの「ご機嫌取り」になってはいけません。心理的安全性を高めることは「言うべきことは言い合える関係である」事が目的としてあります。

上司側がへりくだる事はメンバーの個性や能力の発揮を阻害し、心理的安全性を高めることには繋がりません。結果としてチームの成果も上げられずに苦しい関係性になってしまいます。適切に注意や指導は行うことが大切です。

参考:上司が部下と関わる上で重要な観点

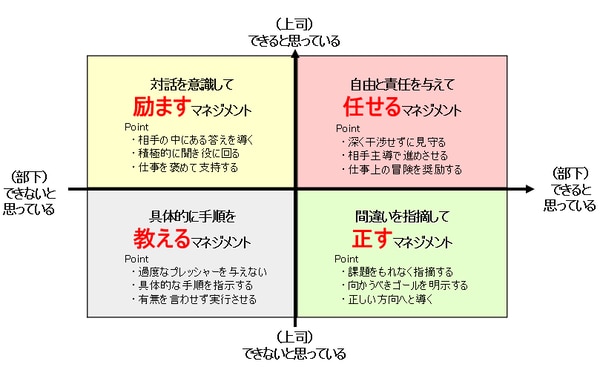

上司が部下と関わる上では、下記のマトリクスを意識して関わることが重要です。

- 部下ができないと思っている×上司ができないと思っている→「教える」マネジメント

- 部下ができると思っている×上司ができないと思っている→「正す」マネジメント

- 部下ができないと思っている×上司ができると思っている→「励ます」マネジメント

- 部下ができると思っている×上司ができると思っている→「任せる」マネジメント

部下の状況と上司の判断を鑑み、マネジメント手法を使い分けることがポイントです。よくある落とし穴としては、部下はできないと思っている中で任せるマネジメントをしてしまい、メンバー不安を感じ心理的安全性も損なわれるというケースです。メンバーの状況に合わせてコミュニケーションを取ることを意識していきましょう。

心理的安全性を向上させた成功事例

心理的安全性の向上は、組織のパフォーマンスや従業員の満足度を高める重要な要素です。ここでは、実際に心理的安全性を向上させた成功事例をご紹介します。

サイボウズ

心理的安全性を向上させることに成功した企業の事例として、特に注目を集めているのはサイボウズの革新的な取り組みです。同社は、組織文化の変革を通じて心理的安全性の確保に力を入れ、顕著な成果を上げています。彼らの取り組みの核心は、社員との対話を重視し、オープンなコミュニケーションを促進することにあります。

具体的には、定期的な1on1ミーティングを実施し、上司と部下の間で率直な意見交換を行う機会を設けています。さらに、多様な意見や視点を尊重する環境を整備することで、社員一人ひとりが自由に発言できる雰囲気を醸成しています。

NECソリューションイノベータ

また、心理的安全性の向上は、個人および組織全体のパフォーマンスに顕著な影響を与えることが多くの事例で示されています。特に注目すべき例として、NECソリューションイノベータの取り組みが挙げられます。

同社では、チームメンバー一人ひとりが自由に意見を述べ、失敗を恐れずに新しいアイデアに挑戦できる環境づくりに注力しました。この取り組みの結果、組織内の情報共有が著しく改善され、チーム間の連携がスムーズになりました。

【参考資料のご紹介】

モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

記事まとめ

「心理的安全性がある状態」とは、「チーム・集団の中で誰かに何か言う際に不安や恐怖を感じない状態」を指しています。心理的安全性が担保されていることによって、組織内でのコミュニケーション量が増加し、労働生産性の向上に繋がります。

心理的安全性を担保するために、上記のように様々な方法がありますが、まずは、心理的安全性の観点で自組織の現状を把握し、どの部分が不足しており、どのようなネクストアクションを取るべきかを、精査するところから始めてみましょう。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

心理的安全性に関するよくある質問

Q:心理的安全性が高い職場の特徴とは?

心理的安全性を提唱したエイミー・エドモンソンは、心理的安全性が高い職場には以下の3つのサインがあると言っています。

- ポジティブな発言が目立つ

- 成功だけでなく、ミスや問題についても話す機会が多い

- 職場に笑いやユーモアがあふれている

職場の心理的安全性をセルフチェックする際は、これらの視点で組織を観察してみるのが良いでしょう。

Q:心理的安全性が高い職場が従業員にもたらすメリットとは?

心理的安全性の高い職場では、従業員同士がスムーズに意見交換することができ、協力姿勢が生まれやすくなります。

従業員は、仕事をするうえでストレスや不安を抱えることが少なくなり、結果としてその会社で長く働けるようになります。長期的なキャリアを構築しやすくなるのは、従業員にとって大きなメリットだと言えるでしょう。