ピーターの法則とは?組織への影響、回避方法や対策をわかりやすく解説

皆様は、「ピーターの法則」をご存知でしょうか?ピーターの法則とは「活躍が認められて昇進したものの、次の役割では期待された活躍が出来ていない」状況を説明した内容です。

このような状況をそのままにしておくと、本人や周囲の人材のエンゲージメント低下、最悪の場合は企業の競争力低下・人材の流出などの結果に繋がってしまいます。

この記事では、「ピーターの法則」が発生する要因や回避方法を紹介していきますので、ぜひ皆様の組織マネジメントに活用してください。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

目次[非表示]

ピーターの法則とは

ピーターの法則とは、能力主義の階級社会において、個人が有能な限り昇進し続け、最終的に自身の無能さが露呈する職位に到達してしまうという法則です。具体的には、有能な人が昇進を重ね、最終的には能力以上の職位に就き、その職務を遂行できなくなる状態を指します。

▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

■ピーターの法則の特徴・創造的無能とは

ピーターの法則は、アメリカの教育学者ローレンス・J・ピーターの著書である『ピーターの法則〈創造的〉無能のすすめ』(1969年)で提唱されました。

・無能な人は、今のポジションのままで留まる

・有能な人は、昇進後の高いレベルの仕事に従事する中で無能な人になる

上記のように、時間軸を長く見ると「組織の人間は全て無能になる」という理論です。

更には、組織はまだ無能化(能力の限界に到達)していない人たちによって進められ、機能していくという主張が述べられています。

では企業活動において昇進することで「無能になる」というのはどういう事でしょうか?それには幾つかのパターンがあります。例えば、プレイヤーで優秀な能力を示した人間が管理職になった場合、求められる能力が異なるために無力化すること。

また、仕事内容が同一だとしても求められる基準が引き上がり、活躍しなくなることもあるでしょう。仮に昇進後の立場で活躍したとしても、更に昇進すればいつかは活躍できない領域に到達します。

このように、「組織は最終的に無能化する」というのがピーターの法則の主張です。

ここからは、ピーターの法則が生じてしまう3つの原因と、その対策について詳しく説明していきます。

ピーターの法則が組織に与える2つの影響

ピーターの法則が組織に及ぼす典型的な2つの悪影響を解説し、対策のヒントを示します。

組織全体のパフォーマンス低下

ピーターの法則によれば、社員は昇進を繰り返すうちに「無能なレベル」に達するとされています。この現象が多発すると、能力不足の管理職が増加し、意思決定の質が低下、組織全体の生産性が著しく落ちるリスクがあります。

特に中間管理職層の無能化がボトルネックとなり、優秀な現場の声が上層部に届かないという弊害も生まれます。

有能な人材のモチベーション低下

適性や意欲を無視した昇進が繰り返されると、現場で活躍していた有能な人材が管理職になった途端にパフォーマンスを落とすことがあります。本人が得意とする業務から離れざるを得ないことがストレスとなり、結果として離職やモチベーションの低下につながります。

また、組織内で昇進が“罰”のように受け取られ、挑戦意欲が損なわれるケースも少なくありません。

ピーターの法則が生じる条件

たとえば、昇進するために頑張ってきた人がいざ昇進すると、そこが「ゴール」になってしまい、それ以上の努力をしたり、成果を上げたりしなくなってしまうことがあります。

これは、ピーターの法則の分かりやすい例だと言えるでしょう。また、有能な人でも自己主張が強いなど、尖ったところがあると組織のなかでなかなか評価されないことがあります。

それよりも、組織の規律を守り、上司には意見せず、無難に仕事をこなしている人のほうが評価されやすい場合があります。後者の人材が昇進して無能状態で落ち着くというのも、ピーターの法則が生じる一つのパターンです。

▼「どんな人物を昇進させるとよいのか」人事制度の捉え直しのために必要なエンゲージメントスコアとは

ピーターの法則が生じてしまう原因は主に2つの組織制度

①昇進や昇格制度の問題

■「降格制度」が用意されていない

■役職ごとの要件定義がされていない

②人事評価の問題

ピーターの法則は、仕事において優秀な成果を上げた人が、上司によって昇進させられることで、最終的に彼らが自分の能力に見合わないポジションに就くことになることでも生じます。これは、組織内での昇進や報酬の決定において、主に直近の業績や能力が考慮される人事評価制度が一般的であることがその背景にあると考えられます。

従業員が過去に長期的な成果を上げた場合でも、直近に業績が不振だった場合には、評価が低くなり、昇進や報酬に反映されないことがあります。

■無能化した管理職に評価されている

最後に、ピーターの法則が生じる一つの原因として、無能な管理職に評価されているケースが挙げられます。 無能な管理職は、部下を正しく評価することができないので、ポストにふさわしくない人材を昇進させたり、優れたスキルを持つ人材を飼い殺しにしたりします。

このような無能な管理職が幅を利かせている組織では、永遠に役職にふさわしくない人材が昇進し続けるということが起きるでしょう。

このような状態が続くと、無能な管理職の下で働く部下たちは、やがてその管理職の顔色を伺って仕事をするようになり、組織全体に悪影響を及ぼすことにもなりかねません。

ピーターの法則を回避するための主な回避方法5つを紹介

では、どうすればピーターの法則を回避することができるのでしょうか。

ピーターの法則を回避するための対策方法として、以下のようなものが挙げられます。

- 昇進させず昇給する

- 昇進する前に訓練をおこなう

- 一度降格させる

- 役割ごとの人材要件を定義する

- 能力向上の機会を提供する

■昇進させず昇給する

昇進させて管理職にするといった選択肢を取らないのも、ピーターの法則を回避する1つの方法です。しかし、成果を上げても何も報酬がないと従業員のモチベーションは低下してしまいます。そのため、昇格ではなく昇給といった形で報酬を提供することが手段として考えられます。

しかし、昇給を続けていくと全体の給与体系が歪になってしまうため、昇格に見合うスキルや人間性を身につけてもらうためのサポートを行うことが大切です。

■昇進する前に訓練をおこなう

ピーターの法則を回避するためには、昇進する前に訓練をおこなうのも効果的です。特定の人材の昇進を検討する際、昇進する役職にふさわしいスキルや知見を習得できるよう、教育や研修の場を設けるようにしましょう。

昇進する前から十分なスキルを備えている人材は少ないので、昇進前にトレーニングの期間を設けてスキル向上を図ることは重要です。

■一度降格させる

そもそも無能化の可能性の高い人材を昇進させている場合、評価体制や降格条件の見直しが必要になります。「降格条件」を定めた上での昇進であれば、もし昇進後に期待したパフォーマンスが発揮されない場合は前の役割からやり直す事が可能です。

もちろん新たな役割に慣れるまでは、昇進後にパフォーマンスを出せない期間もあるでしょう。自社内でどの程度の期間まで「猶予期間」とすべきか、その目安を持つ事も大切です。 仮に猶予期間を経ても無能化が続いている場合、降格をすることことになります。

その際には、先んじて本人に降格のリスクをすることことが大切です。急遽降格を言い渡されるとモチベーションダウンになりますが、猶予期間を設定し、それでも成果が出ない場合は、降格を実行するという合意を取ると良いでしょう。

また仮に降格を実行した場合、今後のキャリアプランや役割復帰の条件を併せてすることことが重要です。仮にマネジメント適正のないプレイヤーであれば、スペシャリストとしてのキャリアパスを用意するのも1つの手段となります。

■役割ごとの人材要件を定義する

新たな役割に求められる要素や基準が明確でない場合、役割ごとに求められる要件を明することことが有効です。

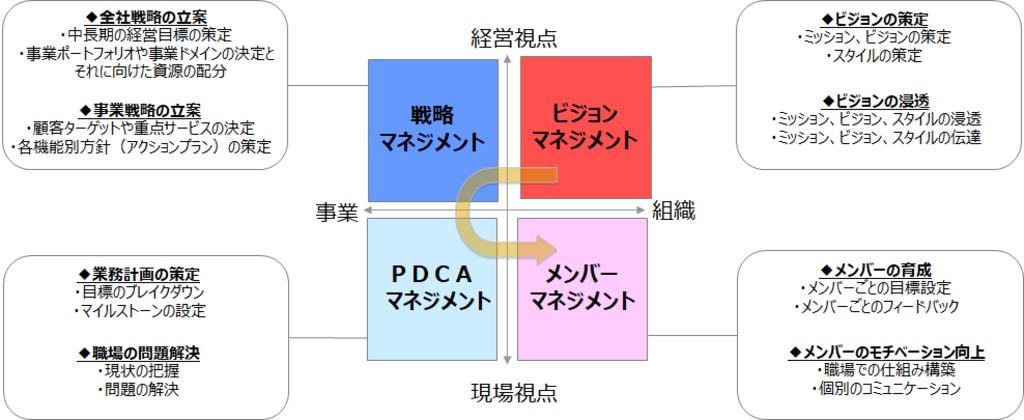

以下の図はリンクアンドモチベーションが「マネジメント」に求められる要素を可視化したものになります。この図では、マネジメントに求められる要素を大きく4つに分類しています。

- ビジョンマネジメント 経営×組織に関するマネジメント領域です。ビジョンの策定と浸透を行います。

- 戦略マネジメント 経営×事業に関するマネジメント領域です。全社戦略や事業戦略の立案を行います。

- PDCAマネジメント 現場×事業に関するマネジメント領域です。業務計画の策定や職場の問題解決を行います。

- メンバーマネジメント 現場×組織に関するマネジメント領域です。メンバーの能力、意欲の向上を行います。

例えばマネジメントを担う役割に昇進させる際には、役割ごとに「どのマネジメント能力が必要か?」「どの程度の実績が必要か?」など観点と基準を明することことが大切です。それにより、そもそも昇進させるべき状態なのかが精緻に判断できるようになります。

また、昇進の際は「卒業形式(今の役割が出来ている場合、次のステージに上げる)」ではなく「入学形式(昇進後の役割を担える能力が身に付いた場合、次のステージに上げる)」をすることことで、無能化をすることことに繋がります。

(参考)マネジメントとは?定義や役割・今後必要なスキルを解説

■能力向上の機会を提供する

役割定義が定まった後には、「役職ごとのスキルアップ」の機会を提供することが大切です。仕事内容に対する教育制度を整えることで、試行錯誤をして成果が出ないという事態を防ぐことが出来るでしょう。 また、人材が無能化に至る背景には昇進意欲の低下も一因になりえます。

「学習性無力感」と言い、活躍できていない状態が継続すると、人は新たな目標への挑戦を避ける傾向にあります。 そのような人材の意欲を高め、有能化への一歩を踏み出すためにも企業側が能力向上や課題解決の支援をする機会を提供し、キャリアの停滞期を短縮することが大切です。

【参考資料のご紹介】

▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

有能な人材が無能化しないための4つの防止策

ピーターの法則を提唱するローレンス・J・ピーター氏は、有能な人材が無能にならないための4つの方策を示しています。その方策は、以下の4つです。

- ピーターの予防薬:昇進により無能化することを予防する

- ピーターの痛み止め:無能化するレベルに達しても、健康や幸福を維持する

- ピーターの気休め薬:終点に到達することで満足することを防ぐ

- ピーターの処方薬:上記3つの処方をすることで、無能化する世界をなくす

■ピーターの予防薬

ピーターの予防薬とは、昇進による無能化を防ぐために、従業員にマイナス思考を持たせる方法です。「もし自分が出世したら?」という問いに対して、様々なデメリットを思いつかせることで、現在のポジションに満足させるように仕向けます。

たとえば、「今のポジションだから自分は活躍できるんだ」「昇進したらきっと無理が生じるだろう」といった具合です。昇進へのモチベーションを低下させ、実際に昇進しなければ、現在のポジションで有能性を維持できるでしょう。

■ピーターの痛み止め

昇進したことで能力の限界を迎え、無能化してしまうのはピーターの法則でよく見られるパターンです。このような場合に役立つのがピーターの痛み止めです。ピーターの痛み止めとは、無能レベルに達しても幸せを維持する方法です。

たとえば、研修を受講させてスキルを伸ばしたり、再び同じ課題を与えたりすることで、無能状態から脱出できる可能性があります。

また、部署異動や配置転換などをおこない、仕事に対するマンネリや慣れ合いを防止することができれば、新しい可能性ややりがいの発見につながることもあります。

■ピーターの気休め薬

能力が限界を迎えてしまった従業員は、「終点到達症候群」という状態に陥ることがあります。ピーター氏は、それ以上の昇進が見込めないポストに就くことで、仕事の成果を上げることができない自分に直面し、劣等感に悩む状態を終点到達症候群と名付けています。

終点到達症候群に陥ったときに有効なのが、ピーターの気休め薬です。たとえば、昇進だけに注力するのをやめて働く意味を考えるようにしたり、自分の仕事の尊さを再認識したりすることで、終点到達症候群の症状を和らげることができます。

■ ピーターの処方薬

上述した「ピーターの予防薬」「ピーターの痛み止め」「ピーターの気休め薬」の3つをすべて実行に移すことにより、無能化への到達を防ぐ方法が「ピーターの処方薬」です。

従業員に、昇進することが幸せとは限らず、生活の質を向上させることが幸せなのではないかと気付かせます。従業員が昇進にこだわらず、日々の生活に幸せを感じるようになれば、会社でのパフォーマンスアップも期待できるようになるでしょう。

ピーターの法則と関連する3つの法則

社会学にはピーターの法則と関連する法則が幾つかありますので、紹介します。

■ディルバートの法則

この法則はアメリカの漫画家であるスコット・アダムズが描いた「ディルバート」という漫画のキャラクターにちなみ、命名されています。

ディルバートの法則は「組織の損害を最小限にするため、あえて無能な人材を昇進させる」というものです。組織の運営を担っているのは組織の下部層の人材であり、上層部は生産性に関わらないからというのが主張です。

(生産性に寄与しない)無能な人材を管理職に就けることで、生産性を上げる他の社員の邪魔にならず、サービス品質の低下、顧客満足度の低下、周囲への悪影響などの害悪が少なくなるという話です。

有能な人材が昇進して無能になる「ピーターの法則」とは異なり、始めから無能であると評価されている人間を昇進させる(結果として無能化している)という所に違いがあります。

■パーキンソンの法則

こちらの法則は、政治学者であるシリル・ノースコート・パーキンソンが提唱したものです。以下2つの法則がその内容になります。

第1の法則:仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する

第2の法則:支出の額は、収入の額に達するまで膨張する

第1の法則は、仕事の量が増えていないにもかかわらず、英国の役人の数が一定割合で増加していることから導き出された法則です。仮に役人の人数が増えても何かしらの仕事が新たに創りだされ、一人当たりの仕事量の減少に繋がらなかったことが分かっています。

第2の法則は、予算財源を常に使い切り、税負担が増加し続ける国家財政状況から導き出された法則です。「人は時間やお金などの資源を、使い切るまで使ってしまう」ことを意味しています。

自分の能力の限界まで出世を続けるピーターの法則と、時間や収入の限界まで使い切ってしまうパーキンソンの法則は、切り口が違えど、人間の共通の性質を示していると言えるでしょう。

■ハロー効果

ハロー効果は、個人の一部の特徴が他の全体的な評価に影響を与える心理学的現象です。例えば、ある人が外見上魅力的であれば、その人が他の面でも優れていると誤って判断される傾向があります。

これは、特定のポジティブな特徴が全体的な印象を形成し、その結果、その人の他の能力や特性についても過剰に良い評価を下すことにつながります。

ハロー効果は、採用、昇進、教育など多くの分野で誤った判断をもたらす可能性があり、ピーターの法則との関連では、個人の外見的魅力や表面的な成功がその実際の能力や適性を過大評価させ、適切でない職位への昇進につながる場合があります。

ピーターの法則に関するよくある質問

Q:ピーターの法則が組織に及ぼす影響とは?

「優秀な営業マンは営業マネジャーとしても優れているに違いない」という思い込みがあります。

このような思い込みを根拠に昇進させてしまうと、マネジャーのポジションで無能化し、成果を上げることができない営業組織が生まれます。このように、組織にピーターの法則が生じることで生産性の低下や業績の低迷を招くおそれがあります。

また、このようにして様々なポストが無能化した人材で埋まっていくと、若手の活躍の場が奪われることになります。その結果、有能な若手のモチベーション低下や離職も懸念されるようになるでしょう。

Q:ピーターの法則を防ぐため、降格人事をする際の注意点は?

ピーターの法則を防ぐ対策として降格人事は有効ですが、諸刃の剣でもあります。

降格人事は降格者のモチベーションを著しく低下させ、離職に至る可能性も少なくありません。それだけでなく、降格が不当だと訴訟を起こされるリスクもあります。

降格人事をおこなうためには就業規則に規定があることが前提になりますが、規定があるからといってどんな降格人事でも有効になるわけではありません。

懲戒権の濫用だとみなされるケースもあるため、慎重な判断が求められます。

まとめ

ピーターの法則は、組織内での昇進が個人の能力の限界を超えることで、無能化が進行し、組織全体に悪影響を及ぼすとされています。この法則の影響を最小限に抑えるためには、昇進基準の明確化や適切な人材育成、柔軟なキャリアパスの提供など、組織全体での取り組みが必要です。

また、個人としても自己の能力や適性を見極め、無理な昇進を避けるなどの対策が求められます。組織と個人が協力し、適材適所の人材配置を実現することで、ピーターの法則の影響を回避し、持続的な成長を目指すことが可能となります。