協調性とは?協調性がある人の共通点やビジネスにおいて重要である理由を解説

目次[非表示]

- 1.協調性とは?

- 2. 企業が求める協調性

- 3. ビジネスにおいて協調性が重視される理由

- 4.協調性がある人の共通点

- 5.協調性がない人の共通点

- 6. 従業員の協調性を高める育成方法

- 7.面接で協調性があるかどうかを確認する方法

- 8.まとめ

- 9.協調性に関するよくある質問

協調性の高い人は職場に良い影響をもたらすと言われます。しかし、企業が求める協調性と、従業員が考える協調性にズレがあることも少なくありません。今回は、協調性の意味とともに、協調性がある人・ない人の共通点や従業員の協調性を高める方法などについて解説していきます。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

協調性とは?

協調性とは、たとえ自分と価値観や考え方が異なっていたとしても、譲歩しながら最適な関係や答えを導いていける性質のことを言います。

多様化と言われる現代、会社には様々な価値観・考え方を持った人がいます。そのなかで、苦手な人や相容れない人と仕事をするときも、建設的に意見交換をしながらうまく仕事を進めていける性質が協調性です。協調性の高い従業員がいると職場の雰囲気も良くなるため、企業にとっては重宝すべき存在だと言えるでしょう。

企業が求める協調性

協調性という言葉は便利な言葉ですが、人によって解釈が異なる場合があります。特に、企業が考える協調性と従業員が考える協調性にズレがあるケースは少なくありません。

企業が求める「協調性のある人」は多くの場合、周囲と良好な関係を維持しながら建設的な意見を出し合い、現状を改善したり組織を成長させてくれたりする人を言います。

■従業員が考える協調性

一方で、従業員が考える「協調性のある人」は少し違っている場合があります。従業員は単純に「相手に合わせられる人」「誰とでも仲良くできる人」を協調性のある人だと考えているケースが多々あります。

もちろん、このような性質も協調性の一部かもしれませんが、周囲に同調するだけで緊張感のない関係性を築くような人は、企業が求める「協調性のある人」にはなり得ません。「相手に合わせられる人」や「誰とでも仲良くできる人」は、ときに職場に馴れ合いの雰囲気を生んでしまい、逆に組織力を低下させてしまうこともあります。

分かりやすいのは、職場で意見がぶつかったときです。意見がぶつかったときに相手の意見に合わせる態度は協調性とは言えませんし、上司や先輩の「イエスマン」も協調性の高い人とは言えません。企業が求める協調性は、意見が対立したときにも建設的に議論を交わし、最適な結論を導き出せる性質だと言えるでしょう。

ビジネスにおいて協調性が重視される理由

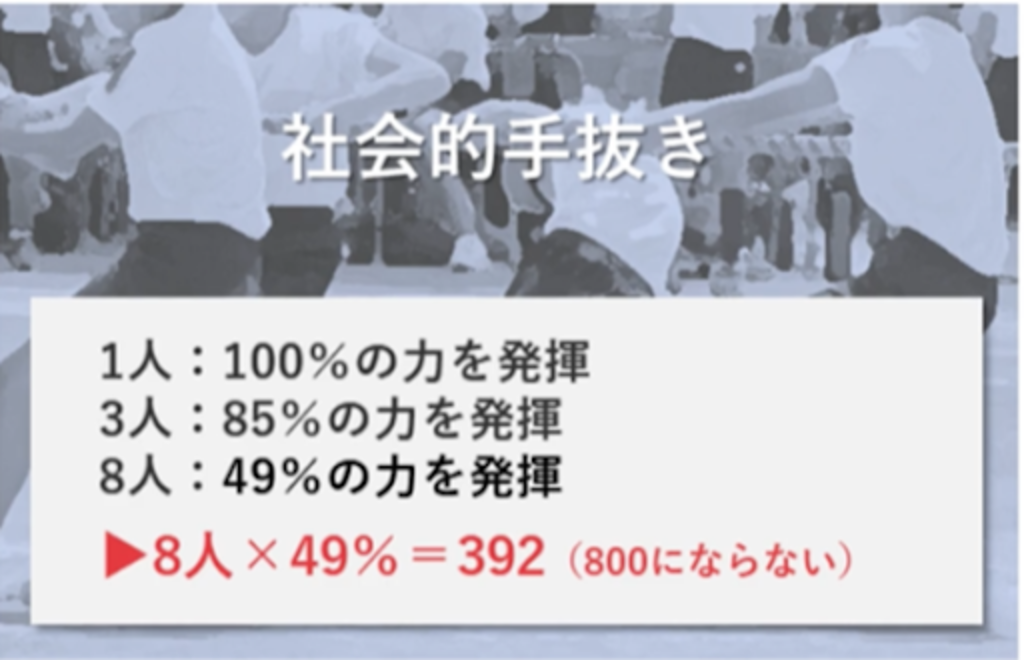

なぜビジネスにおいて協調性が重視されるのでしょうか。「社会的手抜き」という概念と協調性が重視される理由について紹介します。

まず初めに、「社会的手抜き」という概念を紹介します。

■「社会的手抜き」について

20世紀初頭にフランス出身のリンゲルマンが提唱した社会的手抜きとは、「人間が集団で作業を行うとき、それより少ない人数や個人で作業する時よりも、1人当たりの生産性が低くなる現象」を指します。簡単に述べると、「人は集団になると怠ける生き物である」という意味です。

例えば、綱引きをイメージしてください。集団の人数が増加するほど、他者に頼ることができる状況化になる為、結果として1人当たりの生産性は低下します。このような概念から、従業員の協調性が低下する原因が考えられます。参考までに、下記図をご覧ください。

上記図の通り、通常の場合、人間は母集団が多いほど1人当たりの生産性は低下します。だからこそ、協調性の高い人材が求められます。

続いて、ビジネスにおいて協調性が重視される理由としては、主に以下の3点が挙げられます。

■仕事がスムーズに進む

一人で完結できる仕事は多くはありません。ほぼすべての仕事は、立場や意見が異なる人たちと協力して進めていくものです。協調性の高い人は、周囲と適切なコミュニケーションを取りながら作業を円滑に進めていくことができます。そのため、ビジネスの場には欠かせない存在だと言えます。

■職場の風通しが良くなる

協調性の高い人が多いと、積極的に意見を出し合える雰囲気が生まれるため、職場での議論が活発になる傾向にあります。風通しの良い職場づくりにつながり、結果として、従業員のモチベーションの向上や離職率低減といった効果も期待できます。逆に、協調性のない人が多い職場では、自分の意見を口にしにくい雰囲気が生まれてしまうため、課題改善が進まないなどのデメリットが生じます。

■理念が浸透しやすい

協調性の高い人は理解力・共感力に優れています。そのため、企業が掲げる理念やビジョンをスムーズに受け入れることができます。また、環境や文化の変化に柔軟に対応でき、どんな場所でも自分の力を発揮できるのが特徴です。

■働きやすさにつながる

職場に協調性の高い人がいることで、周囲の人間関係が円滑になるケースは少なくありません。人間関係が良い職場は、従業員の働きやすさに直結します。例えば、コミュニケーションが活性化され、どんなことでも気兼ねなく相談できるようになりますし、チームワークが良くなり、みんなで協力しながら目標に向かう気運も高まります。働きやすさは従業員のエンゲージメント向上につながるため、結果として、離職率の低減も期待できるでしょう。

協調性がある人の共通点

協調性がある人の共通点としてよく言われるのが以下のような点です。

■視野が広い

協調性がある人は広い視野で周囲を見渡すことができるため、プロジェクト全体や周囲の従業員の様子などを的確に把握することができます。周囲で何が起きているかを常に把握しており、問題発見能力にも優れています。

■気遣いができる

協調性がある人は周囲をよく観察できるので、他人に対して的確な気遣いをすることができます。困難に直面している同僚がいれば、手を差し伸べたりサポートしたりすることができます。

■聞く力がある

協調性がある人に共通しているのが、「聞く力」に優れていることです。協調性に欠ける人は、自分の考えを伝えることはできても、相手の話に耳を傾けることができません。一方で、協調性のある人は、自分とは異なる意見にも真摯に耳を傾けて、理解したうえで議論を進めることができます。

■相手を否定しない

協調性がある人は、相手の言動を頭ごなしに否定するようなことはありません。自分と異なる意見や、間違っていると思う考え方に直面した場合でも、いったんは理解しようと努めます。そのうえで議論を交わし、最適解を見いだす能力に優れています。

■雰囲気づくりが得意

協調性がある人は気分に波がありません。正確に言えば、気分に波があったとしても、それを表に出さないのが協調性の高い人の特徴です。これは、自分が不機嫌な態度をとったりピリピリした雰囲気を出したりすると、周囲に良い影響を及ぼさないことを知っているからです。そのため、いつも表情がにこやかで、ミーティングの場などでの雰囲気づくりにも長けています。

■観察力や洞察力に優れている

協調性のある人は周囲をよく観察しています。周りがよく見えているので、常に現在の状況を正しく把握でき、最適解を導き出すことができます。洞察力にも優れており、物事の本質を見極めることができるので、顧客に対しても周囲のメンバーに対しても的を射た対応をすることができます。

■バランス感覚に優れている

協調性のある人はバランス感覚に優れており、バランスを重視した行動をすることができます。例えば、自分の考えに自信があっても自分の意見だけを一方的に押し付けることはなく、相手の意見にも耳を傾け、双方の意見を生かす方法を考えることができます。顧客折衝においても、妥協点を見いだすのが得意です。

■チームをまとめるのが得意

協調性のある人は、チームをまとめるのに適しています。チームの誰に対してもフラットに接することができ、敵をつくりにくいため、メンバーからも協力を得やすくなります。リーダーシップを発揮してグイグイと引っ張っていくタイプではありませんが、メンバー全員に目を配り、それぞれのメンバーの能力を存分に発揮させながらチームをまとめていくことができます。

■明るくポジティブ

協調性がある人は、性格的に明るくポジティブな人が多くいます。自然と周囲に人が集まってくるような魅力があり、社内においても「この人と一緒に仕事をしたい」と思われる存在です。ポジティブな雰囲気は周囲にも伝播して組織全体が明るくなり、仕事が円滑に進みやすくなります。

協調性がない人の共通点

協調性がない人の共通点としてよく言われるのが以下のような点です。

■プライドが高い

協調性がない人の共通点として、プライドが高いことが挙げられます。常に自分の意見に自信を持っており、他人の意見は「価値がない」「取るに足らない」と考えている人もいます。そのため、他人の意見に耳を貸さない傾向にあります。また、自分の意見が否定されたり、他人の意見が採用されたりすると、露骨に不機嫌になることも少なくありません。

■他人の気持ちを考慮するのが苦手

協調性がない人は総じて、「自分の意見を主張したい」「自分の意志を通したい」という気持ちが強いです。その裏返しとも言える特徴ですが、他人の気持ちや意見を考慮するのが苦手です。

■人間関係のトラブルが多い

協調性がない人は、他人と協力しながら仕事を進めるのが苦手です。このような性質ゆえに、業務の進行が滞ってしまうケースもあります。また、周囲と意見が合わないことから不機嫌な態度をとったり、相手を責めたりすることがあるため、人間関係でトラブルを抱えることも少なくありません。

従業員の協調性を高める育成方法

会社の理念を浸透させる

それでは一体どのように従業員の協調性を高めるのでしょうか。結論としては「会社の理念を浸透させる」ことです。

協調性が疎外されてしまう要因は、従業員の言動が「企業が目指している理念や組織が目指している目標に対する言動」ではなく「自分の考えの妥当性や周囲からの見られ方を基にした言動」で行われていることにあります。

- 相手との関係性に距離があったり不信感があったりすることで、そもそも自分の考えを言い出すことができずに迎合してしまう

- 自分の考えが的外れであることへの恐れや、議論を振り出しに戻してしまうのが嫌で自分の考えを言い出すことができずに迎合してしまう

このような場面は「共通の目的によって束なり、協働するためにコミュニケーションが取られている状態」とは言えず、ある意味「理念が浸透していない状態」と言えます。

ですから、社内のコミュニケーションを通じて「あくまで大切なこと(最終的な目的)は会社の理念や目標の実現であり、目的から逆算した発言や行動であれば、どんなものも称賛に値するものである」というメッセージを発信し続け、最終的には「会社の理念を浸透させる」ことが重要です。

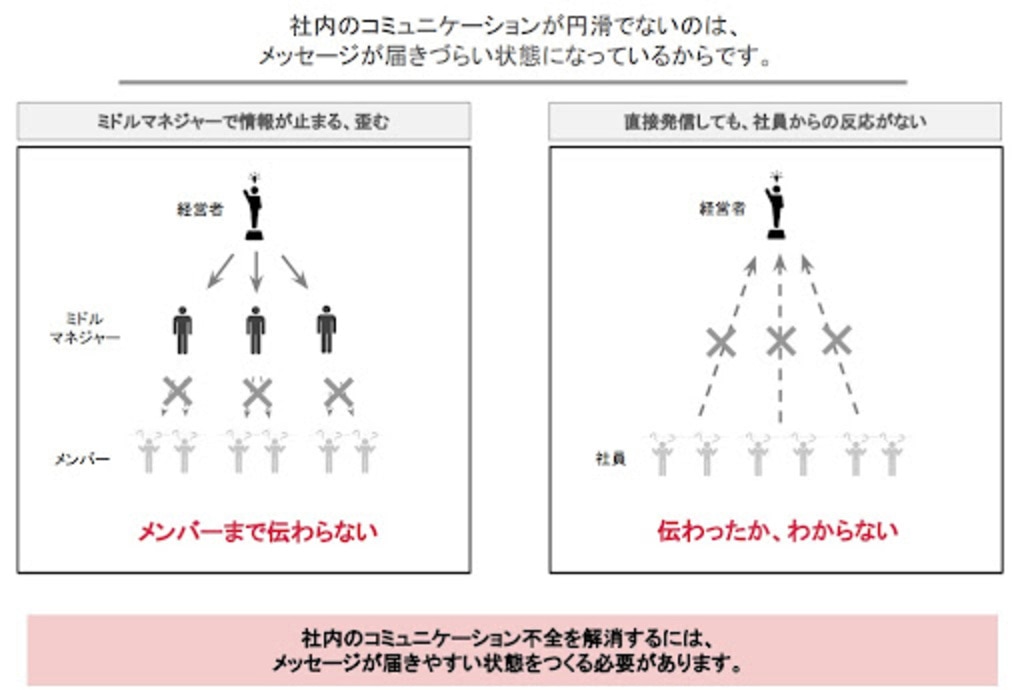

このような問題に対し、リンクアンドモチベーションでは「コミュニケーションクラウド」という社内イントラを活用し、組織における上下・左右の社内コミュニケーションによって理念の浸透、従業員の協調性を高めています。

上下のコミュニケーションの一例としては、定期的に経営から現場に対しメッセージを発信していきます。この発信に対しては現場も返信でき、経営陣に対し直接意見や感想を届けることができます。

また、現場の閲覧状況を可視化できるため、従業員の協調性を高める為のコミュニケーション施策として、PDCAを回しやすいという利点もあります。

チームビルディング研修を行う

従業員の協調性を高めるためには、チームビルディング研修をおこなうのも効果的です。

チームビルディング研修は、共通の目標達成を目指して組織内のメンバーが協力し、関係性を強化するためにおこなわれるプログラムで、個々のメンバーの協調性の向上にもつながります。

チームビルディング研修は一般的に、職場や業務から離れたところで実施され、様々なアクティビティや演習を通してチームワークや関係性を高めていきます。

チームワークを高めるためのゲームを行う

従業員の協調性を引き出すためには、チームワークを高めるゲームをおこなうのも効果的です。

ゲームは、メンバー同士の協力やコミュニケーションを促進し、個々のメンバーの協調性を引き出すのに向いています。

参加したメンバーはゲームを通して協力し合い、成功や失敗を共有することで信頼関係やチームワークを深めていきます。

以下では、チームワークを高めるのに適したゲームを2つご紹介します。

・トラストフォール

トラストフォールは、メンバーの一人が少し高い場所から後ろ向きに倒れ、他のメンバーが輪のようになって倒れてくるメンバーを受け止めるゲームです。信頼関係やチームワークの構築に役立ちます。

・バルーンタワー競争

バルーンタワー競争は、2つ以上のチームに分かれ、風船とテープを使ってできるだけ高い塔をつくる競争です。制限時間内にできるだけ高い塔をつくることが目標です。メンバーは、どうすれば時間内に高い塔をつくれるか、アイデアを出し合いながら取り組みます。

面接で協調性があるかどうかを確認する方法

チームワークに関する質問をする

面接で応募者の協調性を測るためには、チームワークに関する質問をするのも一つの手です。「職場におけるチームワークについてどのように考えているのか?」「なぜそう考えているのか?」「チームワークを発揮したエピソードはあるか?」「チームで活動するときはどんなことを意識しているか?」といった質問を通して、応募者の協調性をうかがい知ることができます。

グループ面接を行う

グループ面接をおこなうのも効果的です。グループ面接では、誰もが「他の応募者よりアピールしたい」という気持ちが働くため、そのなかでどのように振る舞えるかをチェックしましょう。他の人の意見を受けて自分の話を展開できたり、周囲に配慮しながら進行できたりする人は一定の協調性を備えていると考えられます。

過去のチーム体験について質問する

面接で協調性があるかどうかを見分けるためには、応募者の過去のチーム体験について質問するのも効果的です。例えば、以下のような質問をしてみましょう。

・過去に、チームでプロジェクトに取り組んだ経験はありますか?

・そのチームではどのような役割を果たし、どのように貢献しましたか?

・チーム内ではどのようなことを心がけ、どのようなコミュニケーションをとっていましたか?

・チーム内の対立や課題にはどのように対処し、どのように解決を図りましたか?

まとめ

協調性の高い人は仕事を円滑に進めてくれるだけでなく、組織の雰囲気や風土づくりにもひと役買ってくれます。人材採用のシーンでは、会社が求める「協調性」の意味を正しく伝え、最適な人材を見極めることが重要です。同時に、既存の従業員の協調性を高める施策も検討していきましょう。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

協調性に関するよくある質問

Q:協調性がない従業員を解雇できる?

協調性がない従業員を解雇するためには、その従業員の協調性の欠如により業務の円滑な遂行に支障が生ずる事態となり、他の従業員の士気に悪影響を及ぼし、あるいは企業秩序を乱す状態となっていることが必要です。また、その従業員の言動が、再三の注意・指導にもかかわらず改善されず、解雇のほかに手段がない状況にあることが必要です。協調性がないという理由だけで簡単に解雇することはできないため、あくまでも最後の手段として認識しておいたほうが良いでしょう

Q:具体的な協調性の例とは?

協調性のある人は、ビジネスにおいて以下のような行動・対応をすることができます。

・他のメンバーと協力することで、チーム全体の力を高めることができる。

・自己中心的な姿勢ではなく、チームとしての成功を優先できる。

・他のメンバーと効果的なコミュニケーションを図り、情報を共有できる。

・自分の意見だけでなく、他のメンバーの意見やアイデアを尊重できる。

・自分の役割を正しく認識し、それを全うすることでチームに貢献できる。

Q:応募者の協調性を測る方法は?

面接でのやり取りから協調性を測ることはできますが、どうしても面接官の主観が入るため、正しく見極めるのが難しいケースもあります。客観的な視点で協調性を測りたいなら、適性検査(性格検査)をおこなうのが良いでしょう。性格検査は応募者への質問を通して、主に仕事への取り組み方や人間性、パーソナリティや価値観、物事の判断基準などを測ります。「周囲とうまくコミュニケーションをとりながら働けるか?」という協調性も分かるので、客観的な指標として選考に活用できるでしょう。