人的資本経営とは?注目される背景やメリット、具体的な取り組み方を解説

2020年8月に米国証券取引委員会(SEC)は上場企業に対して、人的資本の情報開示を義務付けました。この流れを受けて、アメリカだけでなく日本の経済界でも「人的資本経営」という考え方が注目を集めています。

「人的資本経営」とは一体なんなのか、これまでの考え方とどのように違うのかをご紹介していきます。

※参考:Human Capital Online 「人的資本の情報開示、ついに義務化! 米SECが8月末に発表」

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

目次[非表示]

人的資本経営とはエンゲージメント経営である

従来、人は「モノ」「カネ」「情報」と同じように、企業経営に不可欠な「資源」であると考えられてきました。しかし、昨今は人を資源ではなく「資本」として捉え、人の可能性を最大限に引き出して、企業の価値向上につなげていく経営手法に注目が集まっています。

このように「人=資本」として捉える概念を「人的資本」と言い、人的資本を重視する経営手法を「人的資本経営」と言います。経済産業省は、人的資本経営を以下のように定義しています。

人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営手法です。

※参考:人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~ (METI/経済産業省)

世界的に人的資本経営への関心が高まる契機になったのが「ISO30414」です。ISO30414は、2018年にISO(国際標準化機構)が公開した人的資本に関する情報開示のガイドラインです。ISO30414では、人件費や離職率、ダイバーシティや組織文化など、企業が開示すべき人的資本情報が定められています。ISO30414が公開されたことで、海外企業では人的資本情報を開示する動きが盛んになりました。

その後、2020年9月に経済産業省が「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書(人材版伊藤レポート)」を発表しました。人材版伊藤レポートは、人的資本経営についての取り組みや、人材戦略に関わる経営陣・取締役・投資家の役割などの方策を検討する研究会の報告書です。人材版伊藤レポートが発表されたことで、日本においても人的資本経営への関心が高まっていきました。

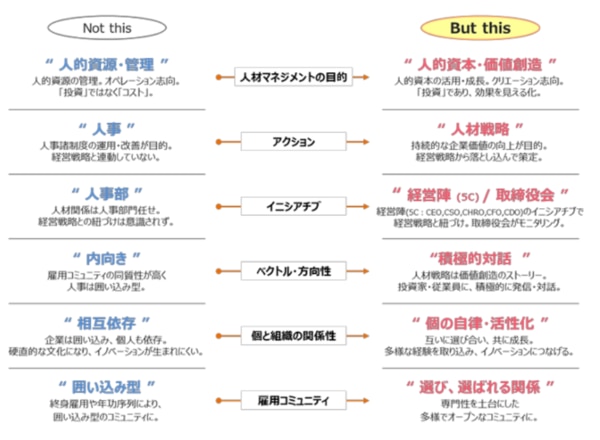

人材版伊藤レポート2.0では、従来の経営と人的資本経営の違いが以下のように示されています。

※参考:人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書~人材版伊藤レポート2.0~令和4年5月 経済産業省

人的資本経営が求められる背景

人的資本経営が資本市場から求められるようになったのは、企業を取り巻く商品市場、資本市場、労働市場の3つの市場の環境変化によるものでした。

どのような環境変化が起こったのか、それぞれ説明していきます。

多様な人材や働き方による要請

人材の多様化や働き方の多様化が進んでいるのは、人的資本経営の重要性が増している背景の一つだと言えるでしょう。昨今は、異なるバックグラウンドや異なるスキルを持った従業員が一つの組織で働くようになっており、働く場所や時間に対する従業員のニーズも多様化しています。そのため、従来の画一的な人材管理では通用しなくなりつつあります。

このような背景から、持続的な企業経営のためには、一人ひとりの従業員の違いを尊重し、多様な知識・経験を最大限に活用する人的資本経営が必要だと考えられるようになりました。

投資の浸透

投資家が人的資本経営に着目するようになったのも昨今の大きな傾向であり、人的資本経営の重要性が高まっている要因の一つになっています。現代のビジネス環境では、従業員のスキルやアイデア、モチベーションが企業の競争力を大きく左右します。

人的資本経営に力を入れている企業では従業員の能力が最大限に引き出され、生産性向上や顧客満足度向上、イノベーション創出などの期待が高まります。そのため、企業がどのような取り組みによって人的資本経営を進めているかを投資判断の材料にする投資家が増えています。

商品市場におけるソフト化

1つ目は、商品市場における環境変化です。

具体的には、商品市場に「ソフト化」という環境変化が起きたことで、人的資本経営が求められるようになっていきました。

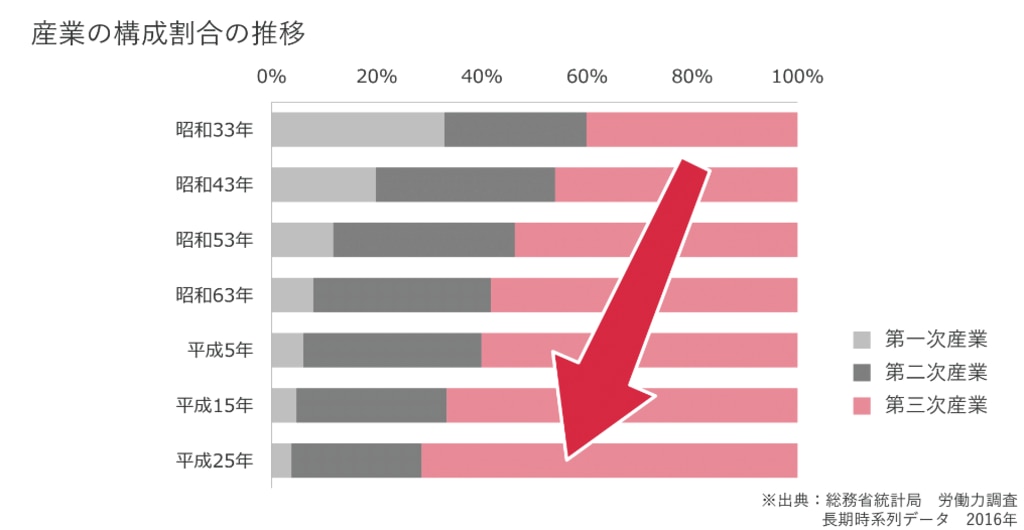

上の図は、日本の産業の構成割合を年代ごとに表したグラフです。

昭和33年の高度経済成長期真っ只中の時代から現代にかけて、サービスや無形の商材を扱う第三次産業の占める割合が増加し続けています。

この産業全体における第三次産業(サービス)の比率が増えたことにより、その価値の源泉である「人材」の重要性が高まったのです。

そのため、商品市場におけるソフト化は、人的資本経営の重要性を高めた背景の一つと言うことができます。

資本市場における一般化

2つ目は、資本市場における環境変化です。

具体的には、資本市場においてあることが「一般化」されたことで、人的資本経営への注目度が高まりました。

冒頭でもお伝えしたとおり、2020年8月にアメリカの証券取引委員会(SEC)は、上場企業に対して「人的資本の情報公開」を義務付けると発表しました。

これまでの資本市場は短期的な業績を重視した投資に偏っていました。しかし、近年になってからは、資本家たちは短期的ではなく長期的に価値を生み出していける企業への投資を重視するようになり、そんな企業を見極めるための観点として、「人的資本の情報公開」が正式に義務付けられたのです。

このように各国では国際規格が長期視点になっています。

その一つとして、「人事・組織に関する情報開示のガイドライン」として国際規格のISO30414では、ダイバーシティ、リーダーシップ、企業文化など、の情報の開示を上場企業に義務付けています。自社がどれだけ人材を大切にし、事業発展のために適切な組織形成をしているかを企業は投資家たちへアピールする必要が出てきました。

また日本の大手企業でもIR指標として従業員エンゲージメントを開示するケースは増えてきています。

これらのことから、資本市場の中では、無形資産である人的資源に対する指標の公表が「一般化」しているということが言えるでしょう。

労働市場における複雑化

3つ目は、労働市場における複雑化です。

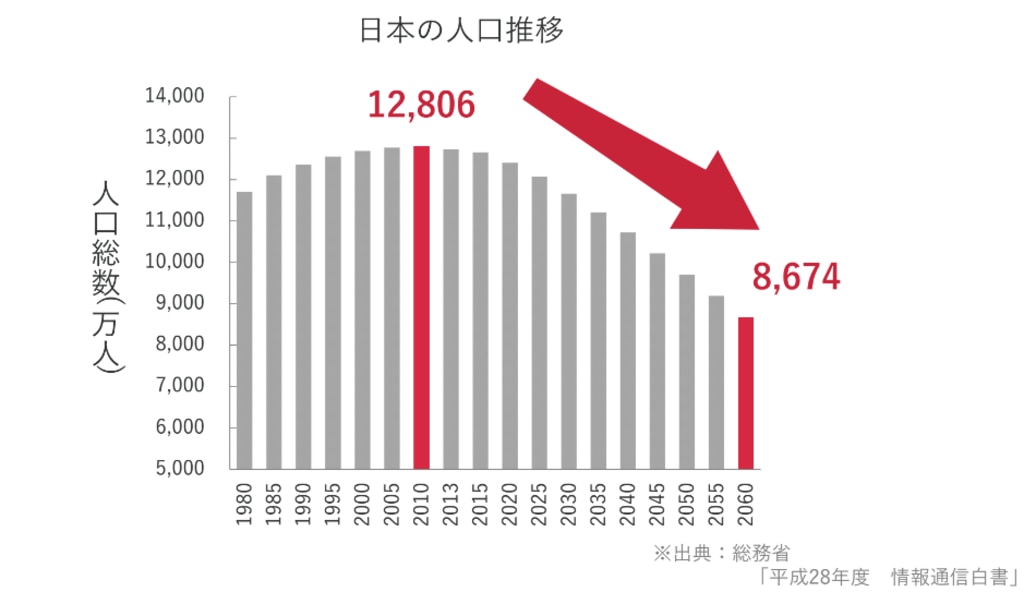

下の図のように、少子化の影響により日本の労働人口は右肩下がりで減少していくことは明らかとなっています。企業にとっては、人材獲得競争の激化が発生します。

優秀な人材ほど獲得が難しく、維持しづらくなり、適切な人材を十分に獲得できるかが、企業の未来を分けるのです。

また、ライフスタイルやワークスタイルは近年急速に変化しており、多様な価値観、働き方を持った従業員を束ねるために、企業には多様なマネジメントが求められる様になっています。

労働力の獲得の競争の激化と、多様性の増大により、企業の人材マネジメントは複雑化が進んでいるのです。

このような3つの環境変化によって組織と個人のエンゲージメントを実現する「人的資本経営」が求められる様になったのです。

人的資本経営に取り組むメリット

人的資本経営に取り組むメリットとしてよく言われるのが、「生産性の向上」「従業員のエンゲージメントの向上」「投資家からの評価向上」「従業員の能力の可視化」などです。

生産性の向上

人的資本経営に取り組むことで、従業員のモチベーションや主体性が高まります。その結果、従業員のスキルが向上するだけでなく、アイデアやイノベーションが創出されやすくなります。こうして一人ひとりの従業員が能力を最大限に発揮できるようになると、組織全体としての生産性が向上します。

従業員のエンゲージメントの向上

人的資本経営を推進するということは、従業員にスキル・能力の向上を促す機会をどんどん提供していくということです。このような職場では、従業員は「会社が成長を支援してくれる」「会社がキャリア実現をサポートしてくれる」という心強さを感じ、エンゲージメントが高まっていきます。

投資家に注目されやすい

人的資本経営に取り組むことで、「投資家から注目される」ことも大きなメリットの一つです。まず、人的資本に投資する企業は、従業員のスキルや能力を最大限に引き出し、持続的な成長を実現できると投資家から評価されます。

人的資本を重視することは、単なるコストではなく、将来的な利益や競争力の源泉と見なされ、企業の成長可能性が高いと判断されるのです。さらに、近年のESG投資(環境・社会・ガバナンス)のトレンドでは、企業がどのように従業員を扱い、働きがいのある職場を提供しているかが重要な評価基準となっています。

人的資本経営を強化する企業は、このようなESGの視点からも高い評価を受け、サステナブルな成長を志向する投資家にとって魅力的な投資先と見なされます。結果として、企業の株価や市場での評価が上がり、長期的な資金調達力も強化される効果があります。

従業員の能力の可視化

人的資本経営を推進するにあたり、ITツールを活用して従業員のパフォーマンスやスキルを分析する企業も多くあります。そうすることで、一人ひとりの従業員がどのような能力、知識、スキルを有しているのかを正確かつ詳細に把握できるようになります。こうして従業員の強み・弱みや成長ポテンシャルを可視化できれば、より的確な人材育成や人材配置につながるはずです。

企業のブランディングを高める効果

人的資本経営に取り組むことで、企業のブランディング向上に大きな効果があります。まず、人的資本を重視する姿勢を外部に示すことで、企業が従業員を大切にし、働きやすい環境を提供していることが伝わります。

これにより、求職者や既存の従業員に対して好印象を与え、優秀な人材の獲得や離職率の低下に繋がります。また、人的資本を重視する企業は、社会的責任やサステナビリティに対する取り組みが評価されやすく、企業イメージの向上にも寄与します。

人的資本経営に取り組む手順

人的資本経営とは、企業の成長や競争力強化を目指して、従業員のスキルやモチベーションを最大限に活かす経営手法です。従業員を単なるリソースとしてではなく、戦略的な資産として捉えることで、長期的な企業の成功に貢献します。以下では、人的資本経営に取り組むための手順を3つに分け、各ステップの実施ポイントについて詳しく解説します。

人的資本の可視化と分析

人的資本経営の第一歩は、従業員のスキルや経験、意欲などの人的資本を正確に把握し、可視化することです。この段階では、従業員のスキルマップやキャリアパス、組織全体の能力ギャップを明確にすることが重要です。HRデータや定期的なパフォーマンス評価を通じて、個々の強みと弱点を理解し、どの領域にリソースを投入すべきかを見極めます。

また、従業員のモチベーションやエンゲージメントを把握するための調査を実施し、職場環境の改善ポイントを明確にすることもポイントです。こうしたデータは経営戦略と連携させ、将来の成長に向けた人的資本の投資計画に役立てます。可視化された情報は、経営陣や投資家への説明材料としても活用でき、透明性の高い経営判断が可能になります。

人材開発とキャリア支援の実施

次に、分析結果に基づいて、従業員の成長を促進するための具体的な人材開発プランを策定し実行します。スキルアップのための研修プログラムや、従業員一人ひとりに合わせたキャリア支援が重要です。特に、リーダーシップ育成やデジタルスキルの強化など、将来の成長に不可欠なスキルに焦点を当てることがポイントです。

また、従業員の自主的な学習を促すための環境整備や、キャリアパスの選択肢を提供することで、社員のエンゲージメントを高めます。さらに、フィードバックの文化を浸透させ、従業員が自身の成長を実感できる機会を増やすことが、モチベーションの向上に繋がります。人的資本の向上を通じて、企業全体の競争力も強化され、業績へのポジティブな影響を与えることが期待されます。

成果の測定と改善プロセスの導入

最後に、人的資本経営の取り組みが実際にどのような成果を生んでいるかを測定し、定期的に改善を図ることが必要です。従業員のスキル向上やエンゲージメントの変化が、企業の業績や顧客満足度にどのように影響しているかを評価します。これには、KPI(重要業績評価指標)や従業員満足度調査、離職率などのデータを活用し、成果を可視化することが効果的です。

また、フィードバックを元にした改善プロセスを導入し、問題点を早期に解決する仕組みを作ることも重要です。人的資本の成長が企業全体にどのように反映されているかを把握することで、持続的な経営戦略を立てることが可能となります。成果の測定と改善を繰り返すことで、企業は柔軟かつ効果的な人的資本経営を実現できます。

人的資本経営の取り組み方とコツ

人的資本経営の取り組み方とコツを、人材版伊藤レポートから抜粋する形でご紹介します。 ※参考:人的資本経営の実現に向けた検討会報告書~人材版伊藤レポート2.0~|経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf

変革の方向性

人材版伊藤レポートでは、企業・個人を取り巻く環境が大きな変化を迎えていることを踏まえ、今後のアクションの羅針盤となる変革の方向性が示されています。そのポイントは以下のとおりです。

人材戦略を高度化し、人的資本経営に向けた経営の変革をリードする「経営陣」、経営陣を監督・モニタリングする「取締役会」、経営陣と対話をおこなう「投資家」、この3者に期待される役割・アクションが整理されています。そのポイントをご紹介します。

経営陣に求められる役割・アクション

経営陣は、企業理念や存在意義(パーパス)、経営戦略を明確化したうえで、経営戦略と連動した人材戦略を策定・実行しなければいけません。その実行にあたっては、CHRO(Chief Human Resource Officer)の役割が重要であると同時に、経営トップ5Cである「CEO」「CSO(Chief Strategy Officer)」「CHRO」「CFO」「CDO(Chief Digital Officer)」の連携が重要になります。この連携の際のポイントは「哲学のアップデート」の章で触れた組織観に則り、「組織は要素還元できない協働システムである」と捉えることです。その上で理念戦略の認識をすり合わせ続け、経営陣の一枚岩化を目指していきます。また、社員・投資家に対し、人材戦略を積極的に発信し、対話することが求められます。

取締役会に求められる役割・アクション

取締役会は、経営戦略の実現可能性という観点から経営戦略と連動した人材、および人材戦略が重要であることなどを踏まえ、人材に関する議論をおこない、自社の人材戦略の方向性が経営戦略の方向性と連動しているかについて監督・モニタリングをおこない、適切な方向に導くことが求められます。

投資家に求められる役割・アクション

投資家は、中長期的な企業価値の向上につながる人材戦略について、企業からの発信・見える化を踏まえて対話や投資先の選定をおこなうことが求められます。今後は商品市場・労働市場だけでなく資本市場も含めた3市場適応が必要であるということです。

人的資本経営の3P・5Fモデルとは

人材版伊藤レポートでは「人的資本経営において、人材戦略に求められる3つの視点・5つの共通要素(3P・5Fモデル)」が整理されています。

※参考:人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書~人材版伊藤レポート2.0~令和4年5月 経済産業省

3Pモデル

人材版伊藤レポートでは、人的資本経営に求められる視点として以下の3点を挙げています。

①経営戦略と人材戦略の連動

企業を取り巻く環境が大きく、かつ、急速に変化する中で、持続的に企業価値を向上させるためには、経営戦略・ビジネスモデルと表裏一体で、その実現を支える人材戦略を策定・実行することが必要不可欠である。

②As is - To beギャップの定量把握

人材戦略が、ビジネスモデルや経営戦略と連動しているかを判断するためにも、As is ‐ To be ギャップを可能な限り定量的に把握することが必要となる。

③企業文化への定着

企業文化は、所与のものではなく、日々の活動・取組を通じて醸成されるものであり、企業理念、企業の存在意義(パーパス)や持続的な企業価値の向上につながる企業文化を定義し、企業文化への定着に向けて取り組むことが必要である。

5Fモデル

人材版伊藤レポートでは、人的資本経営に必要な要素として以下の5点を挙げています。

①動的な人材ポートフォリオ

現在の経営戦略の実現、新たなビジネスモデルへの対応に必要となる人材を質・量の両面で充足・最適化させることが必要となる。

②知・経験のダイバーシティ&インクルージョン

中長期的な企業価値向上のためには、非連続的なイノベーションを生み出すことが重要であり、その原動力となるのは、多様な個人の掛け合わせである。このため経験や感性、価値観、専門性といった知と経験のダイバーシティを積極的に取り込み、具現化していくことが必要となる。

③リスキル・学び直し

事業環境の急速な変化、個人の価値観の多様化に対応するためにも、個人のリスキル・スキルシフトの促進、専門性の向上が必要となる。

④従業員エンゲージメント

現在の経営戦略の実現、新たなビジネスモデルへの対応に必要な人材に自身の能力・スキルを発揮してもらうためにも、従業員がやりがいや働きがいを感じ、主体的に業務に取り組むことができる環境を創りあげることが必要となる。

⑤時間や場所にとらわれない働き方

新型コロナウイルス感染症への対応の中でも顕在化したように、いつでも、どこでも、安全かつ安心して働くことができる環境を平時から整えることが事業継続やレジリエンスの観点からも必要となる。

人的資本開示に関する世界・日本国内の動向

近年、人的資本開示に関する動きが加速していますが、その発端とも言えるのがISO30414の策定です。ISO30414は人的資本に関する情報開示の国際的なガイドラインであり、企業がステークホルダーに対して人的資本に関する報告をするための指針です。企業価値のなかでもとりわけ人的資本の位置付けが重視されるようになるなかで、2018年12月にISO(国際標準化機構)が策定・公開し、欧州の一部企業ではISO30414に基づく情報開示が始まりました。さらに、2020年8月には、SEC(米国証券取引委員会)が上場企業に対して人的資本の情報開示を義務付けました。

日本に目を向けると、2020年9月に経済産業省が公表した「人材版伊藤レポート」を契機として、人的資本情報開示の重要性が認知されていきました。2021年6月には東京証券取引所がコーポレートガバナンス・コードを改定したことで、上場企業に人的資本に関する情報開示が迫られました。さらに、2022年8月には内閣官房より「人的資本可視化指針」が発表されています。

この様に世界的に人的資本の重要性が謳われる一方、自組織に目を向けてみると、なかなかこういった考えが浸透せず悩むケースもあるかと思います。その様な状態の組織を変革する為のポイントをご紹介します。

まず、組織を変革する為のステップは3つあります。

3つとは、「Unfreeze(解凍)」「Change(変化)」「Refreeze(再凍結)」です。

すなわち変化に対して氷のように身を固くしている状態を溶かし、方向性を提示して変化を促し、変化が後戻りしないように再度固めるというステップです。

多くの組織で起こりがちなのは、このステップの内の「Change」から入ってしまうことです。

しかし換言すれば、それは「変化」と「現状維持」の2つの選択肢のうち、「変化」を選択することを迫っているということです。人、つまるところ組織は現状に固執する傾向がある為、変化という選択肢をいきなり提示しても、なかなか変わらないのが現実なのです。

だからこそ、変化を促す「Change」の前に、氷を溶かす「Unfreeze」のアプローチが欠かせません。

「なかなか組織に新しい考えが浸透しないな」と感じている方は、「Change」から組織変革を起こそうとしていないでしょうか?

そうではなく、これまでの自分の考え方・やり方が最善であると絶対化している現状を、「他の考え方・やり方もあるよ」と別の方法を見せて相対化する「Unfreeze」に力点をおいてみてください。

この「Unfreeze」を行う為の観点も2点下記に記載致しますので、是非参考にしてみて頂ければと思います。

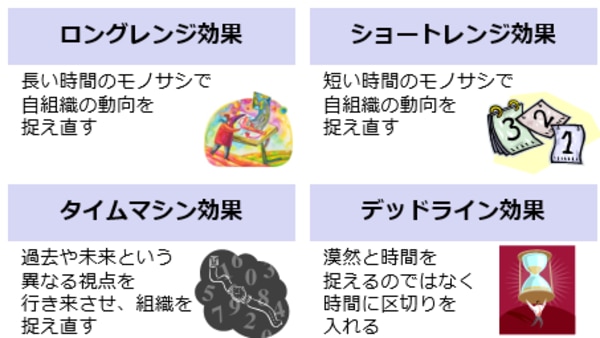

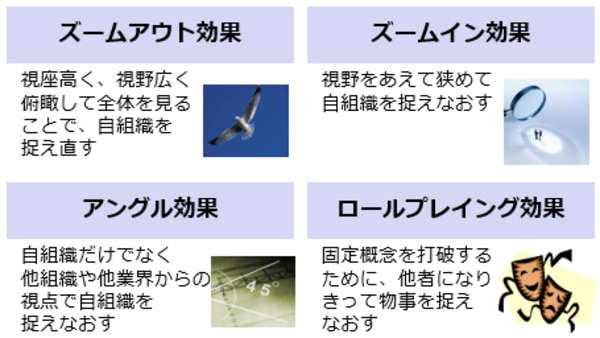

①時間のマジック:時間を捉えるモノサシを切り換えることで現状に揺らぎを与える

➁空間のマジック:視界(視野・視座)を切り換えることで現状に揺らぎを与える

人的資本開示については、以下の記事で詳しく解説しています。

>> 人的資本開示とは?情報開示と人事戦略への企業の向き合い方は?

https://www.motivation-cloud.com/hr2048/c314

人的資本経営のポイント

人的資本経営を実現するためには、3つのポイントがあります。現状の経営をこの3つの観点で見直し、アップデートしていきましょう。

戦略のアップデート

まずは、戦略のアップデートです。

企業経営で陥りがちな状態として、事業と組織を分けて考えてしまうということがあります。しかし、本来事業と組織は表裏一体であり、どのような事業を行うかによって、どのような組織づくりをするべきかは変わるのです。

例えば、そのときどきによって流行っているマネジメント方法を取り入れるものの、結果的に運用に乗らず、失敗に終わってしまうということはよくあるあるのではないでしょうか。これも、事業によって適切な組織づくりは変わるという考え方を持っていれば、安易に最新の組織マネジメント方法を取り入れるのではなく、事業の特徴を踏まえた組織マネジメントを考えることができます。

リンクアンドモチベーションでは、事業モデルに応じた組織タイプを3つに整理しています。

<事業モデルごとに取り組むべき施策>

■オペレーター型

オペレーター型の組織の特徴は、価値の源泉が仕組みにある事業モデルを持っていることです。決められた役割を計画的に確実に遂行していくことが求められ、改良を積極的に行い、さらなるクオリティを実現することが推奨されます。

こういった組織では、決められたことを実行することが得意な性質があるため、比較的本部が戦略を立て、全社的な取り組みとして組織施策を遂行していく方法もうまくいくでしょう。

■プロフェッショナル型

プロフェッショナル型の組織の特徴は、事業は単一事業で、価値の源泉が人にある事業モデルをもっていることです。このような事業では、従業員一人ひとりが持つ技術によって製品やサービスの価値が生み出されています。

そのため、個々人のスキルを高めることが、企業の強みに直結するといえます。このような組織を目指す場合は、専門領域を決め、それぞれに特化していくようなコースの設置などが有効です。

■イノベーター型

イノベーター型の組織の特徴は、複数事業を展開する事業戦略をとっていることです。

複数の事業を展開するために、事業革新やイノベーションを推進するような人事施策やマネジメント方法が向いています。

例えば、自由裁量を多く現場に与えたり、新しいアイデアが出やすいようにコンペなどの競争の機会の提供や、厳格な審査基準を整備することなどが挙げられます。

哲学のアップデート

2つ目のポイントは、哲学のアップデートです。

過去の経営方法として、業績がでない組織に対して管理職を入れ替えてしまうことで解決をしていたケースがあったかと思います。しかし、これで上手くいく場合があったとしても、人の入れ替わりにより問題が再発するなど持続的ではない解決策でした。組織経営においては、人と組織の捉え方のポイントを押さえることで、効果的な解決策を打つことができます。

■人間観

~人間とは、限定合理的な感情人であり、問題は「人」と「人」の間に存在する~

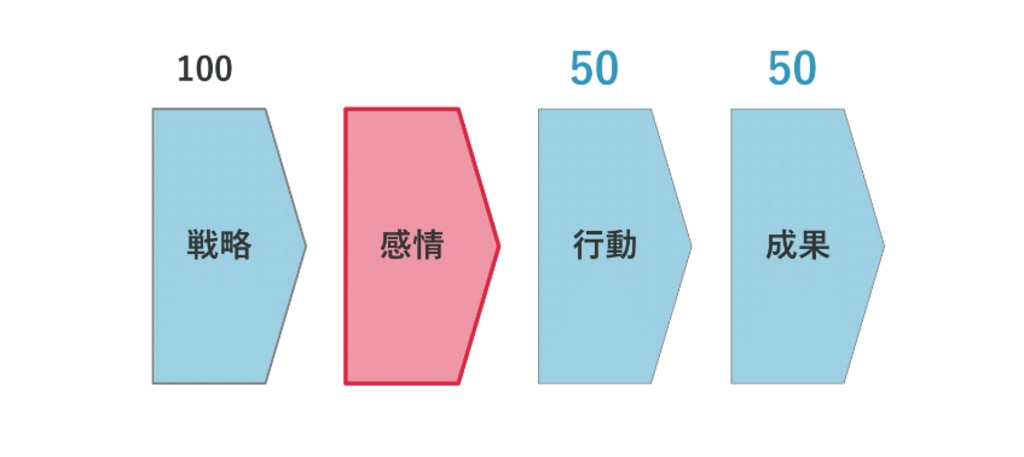

戦略を実行する際、「戦略」と「行動」の間には、「感情」が生じます。100%完璧な戦略が立てられたとしても、「いやあこの戦略なんか納得いかないなあ」「あの人のやり方は嫌だな」といった「感情」が入ることによって、100%であった戦略は簡単に50%ほどの効力に減ってしまいます。

これが私たち人間に起こりうることです。行動経済学においても、人間の行動の分岐点は、「合理」ではなく「感情」であると捉えられています。

※参照:行動経済学/ダニエル・カーネマン『ダニエル・カーネマン 心理と経済を語る』、リチャード・セイラー『セイラー教授の行動経済学入門』

この考え方を前提とした上で、「人間」という単語は「人」の「間」と書きます。

問題は「人」ではなく、「人」と「人」の「間」における信頼不足や信頼崩壊から起こることが多いのです。

組織の問題を「人」個人に帰着させるのではなく、人と人との「間」にあると考え、関係性を改善することが重要なのです。

■組織観

~つなぎ目(=結節点)の重要性~

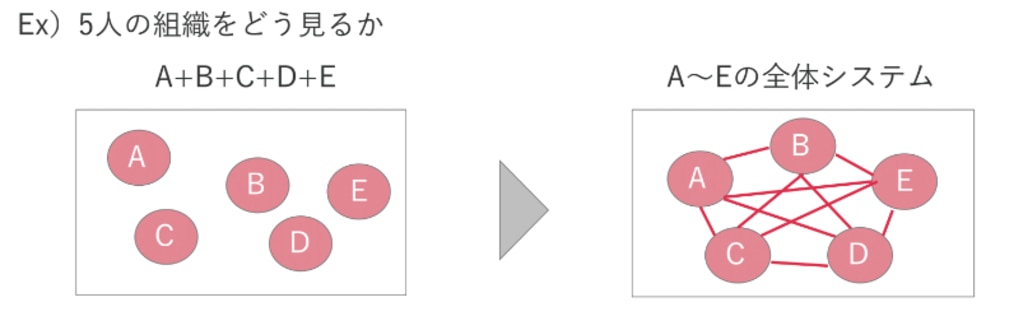

たとえば、A、B、C、D、Eから構成される5人の組織を捉える際に、普通は「5人のチームだね」という数え方をします。(参照:下図の左)

しかし、組織を協働システムで捉える考え方では、単純な足し算ではなく、組織とはそれぞれが互いに連携関係・協力関係を取り結んでいる“クモの巣”状の集合体だと捉えます(参照:下図の右)。

ここで着目すべきことはA、B、C、D、Eという個々の要素ではなく、その関係性です。

それぞれを結んでいる線が関係性であり、5人の組織の場合、5×4÷2で10本の関係性の線が存在するということです。

5人の組織を足し算で「5人である」と認識するのと「10本の関係性がある」と認識するのとでは何がどう違うのでしょうか。人が増えた時のことを考えるとわかりやすいでしょう。

5人の職場に仕事が増えて人数が10人になったとします。足し算の数え方では5人が10人になるので「組織が2倍になった」という認識です。しかし、関係性に着目する協働システムの考え方では関係性は10×9÷2で45本、10本から45本へ4.5倍になります。専門的にいえば、複雑性が4.5倍増大した組織になったと認識するのです。

たとえば意思疎通では、「組織が2倍になった」という考え方なら、単純に会議の時間や回数を倍にすれば問題が解消しそうに思えます。しかし、「関係性が4.5倍に増大した」と考えると、意思疎通も4.5倍難しくなることを意味します。会議を増やすだけでは解決せず、意思疎通のあり方を根本から見直すことが必要です。

指標のアップデート

最後のポイントは、指標のアップデートです。

どんな活動にも、効果的な活動の共通点が存在します。それは、現状を測る”ものさし”があるということです。

例えば、受験勉強であれば”偏差値”によって全国の受験生と相対化した自分の現状把握ができますし、ダイエットであれば体重計にのって”体重”を測ることで、過去の自分と比較して現状把握ができます。このように現状を定量的に把握することで、これまでの活動が効果的であったかを振り返り、修正行動をとることで、PDCAを回すことができるのです。

この考え方は、企業経営においても同じことが言えます。

企業経営には、P/Lなどが指標として当たり前に使われていますが、これは事業活動の良し悪しを測るための”ものさし”といえます。一方で、これまで事業活動を測る”ものさし”はあっても、組織活動を測る”ものさし”は、なかなかありませんでした。

この企業の組織活動を測るための”ものさし”として、先述した伊藤レポートでも触れられていたように”エンプロイーエンゲージメント”が有効だと考えられています。

このエンプロイーエンゲージメントは、従来の従業員満足度のように、会社から提供している待遇などについて、どれだけ従業員が満足しているかを測るものと異なります。

エンプロイーエンゲージメントでは、従業員が求めているものに対して、企業がどれだけ提供をできているのかを測り、組織と個人の相思相愛度合い、信頼度合いを測ることができます。

つまり、従業員満足度のような一方向的なものではなく、双方向的な関係性を数値化するものであるため、従業員の貢献意欲向上つながり、事業成果にも好影響を与えるのです。

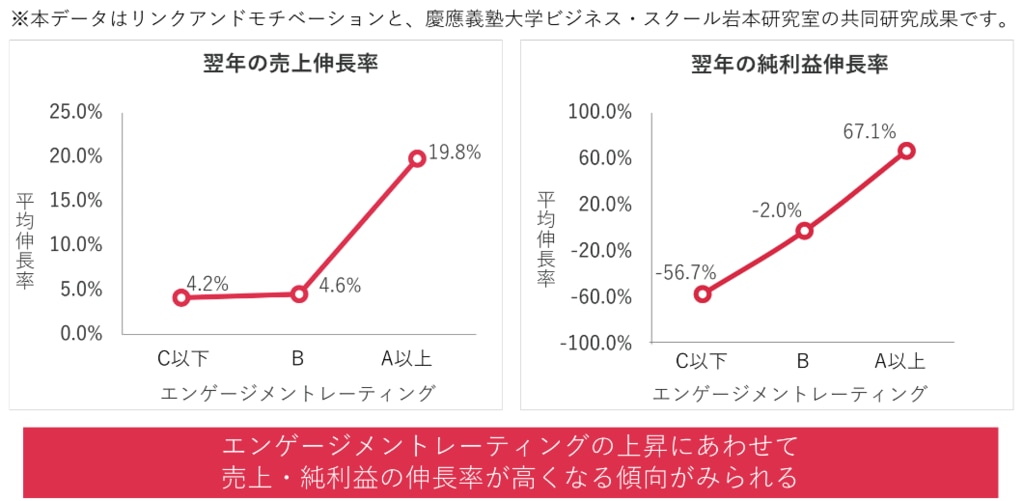

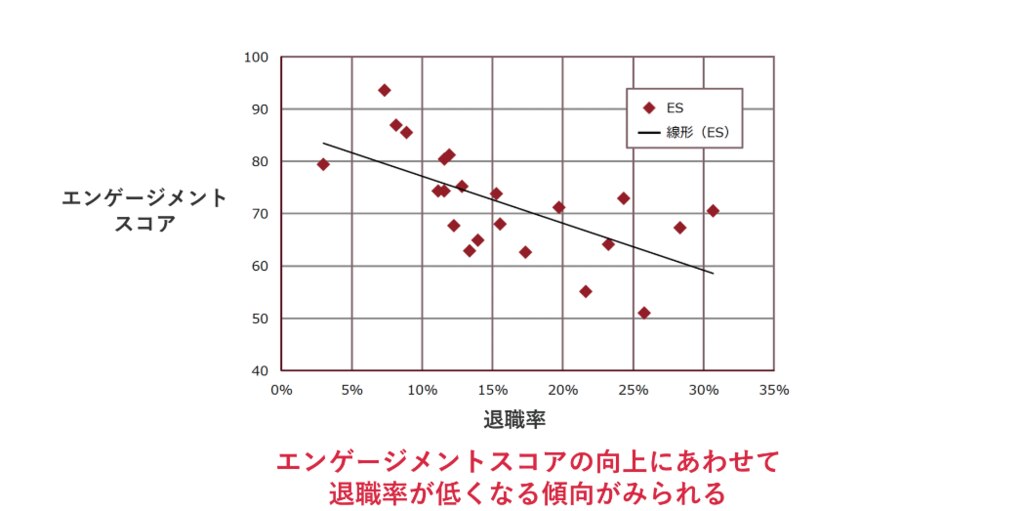

エンプロイーエンゲージメントと業績の関係性は、慶應義塾大学のビジネススクール岩本研究室との共同結果からも見て取ることができます。

エンゲージメントスコアの向上は、売上と純利益の向上に関連性が高いという調査結果が出ています。また、エンゲージメントスコアの向上にあわせて、従業員の離職率が低くなるという調査結果もでています。

このように、従業員の貢献意欲を引き出す組織と個人の相思相愛度合いを測るエンゲージメントを組織活動の”ものさし”として取り入れることで、組織活動についてもPDCAを回し、適切な改善活動を行うことが重要なのです。

人的資本管理をする上での特に用いるべきおすすめツールは?

人的資本経営が重要視され、その情報開示も求められるようになったことから、人的資本をデータとして管理することは必要不可欠になってきています。

人的資本管理をする上で、便利なおすすめツールを、用途別にいくつかご紹介します。

エンゲージメントを可視化するツール

国際規格のISO30414が開示を求める人的資本の情報の一つに、「組織文化」があります。この可視化に有効であるのが、エンゲージメントを可視化するツールである、「サーベイ」です。

複数の企業から組織診断をするためのサーベイは提供されていますが、リンクアンドモチベーションが提供する「エンゲージメントサーベイ」は、会社や職場といった「組織」や上司の「マネジメント」に対する認識を把握し、「何をすれば生産性が高まるか」を見える化できることが特徴です。

これまで勘や経験によって改善してきたマネジメントを、課題の見える化や施策の効果測定という側面でアシストすることができます。組織改善に繋がる課題が明確になるというメリットがあるといえます。

【参考資料のご紹介】

モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちらからダウンロードいただけます。

タレント管理・評価育成をするツール

国際規格のISO30414が開示を求める人的資本の情報の中には、労働力可能性、ダイバーシティ、リーダーシップ、後継者計画、採用・異動・離職、スキルと能力などがあります。これらの情報を可視化し、効果的に管理していくためには、組織のタレント管理や評価育成を助けるツールが有効でしょう。

従業員一人ひとりのスキルや能力、評価などをデータベースに蓄積することで、これまで感覚的に行われていた人事異動や育成をデータに基づいて行うことができるため、より戦略的な人事を行うことが可能になります。

勤怠管理をするツール

国際規格のISO30414が開示を求める人的資本の情報の中には、生産性やコスト、健康経営などがあります。従業員が健康的に働きながら、組織として生み出す価値を高めていくためには、勤怠管理は欠かせない要素です。

昨今の働き方改革の動きや、新型ウイルスの流行によって、テレワークや在宅勤務などが一般的になりました。必ずしも従業員全員と対面で業務を行うことが減った今、正確な勤怠管理を行うために、ツールの導入を検討する企業も多いでしょう。

PCやタブレットから打刻ができるようなツールを導入することで、従業員の勤怠状況が把握しやすくなります。

記事まとめ

いかがでしたでしょうか。国際的によい企業の要素として、組織やエンゲージメントが注目されており、資本市場、労働市場、商品市場から選ばれる企業になるためには、人的資本経営が非常に重要になってきました。

しかし、この記事でお伝えしてきたように、人的資本経営を実践するには、人事分野だけでなく、戦略、哲学、指標といった経営全体のあり方を見直し、アップデートしていく必要があります。

企業経営における、組織の重要性を再認識し、企業が持続的に発展できる強い組織づくりをしていきましょう。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

人的資本経営に関するよくある質問

Q:人的資本と人的資源の違いとは?

人的資源とは、企業を構成する人材を「資源」と捉えた概念のことで、英語では「Human Resource」と訳されます。人的資源という考え方は、人材を「コスト=消費されるもの」と捉えるため、できるだけ最小限に抑えて効率的に管理するのが良いとされています。一方、人的資本という考え方は、人材を利益や価値を生み出す源泉と捉えるため、人材に要する出費はコストではなく「投資」として認識されます。

Q:人的資本経営の定義とは?

経済産業省は、人的資本経営を「人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」と定義しています。

※参考:人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~(METI/経済産業省)https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/index.html