【徹底解説】ES調査とは?従業員満足度を高める質問項目と実施方法

現在、多くの企業にとって優秀な人材の確保、定着は重要な課題となっており、従業員満足度の向上が重要視されています。

従業員満足度を向上させるためには、まずは従業員が自社に対してどれほど満足をしているか現状を把握せねばならず、そのためにアンケート調査を行うことが一般的です。

今回は、従業員満足度調査を行うにあたってのポイントのみならず、アンケート後に従業員エンゲージメントを向上させていくための方法をお伝えします。

▼従業員満足度に関する記事はこちら

従業員満足度の重要性とは?満足度を向上させる方法や事例を紹介

▼3分で分かる!!従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントはこちら

目次[非表示]

従業員満足度調査(ES調査)とは?

従業員満足度調査、通称ES調査とは、従業員を対象に会社のビジョンや戦略、制度や職場環境、風土や人間関係などを調査することを指します。

少子高齢化によって、近い将来の労働人口は大きく減少することは確実視されています。

また、働く側のワークライフバランスの変化も著しく、働き方も多様化する中で、この従業員満足度調査(Employee Satisfaction調査=ES調査)が幅広い企業で実施されています。

従業員満足度が高まれば離職率は低下し、業績の向上にも貢献するなど、企業価値を高めるためにも、従業員満足度を把握し高めることが注目されているのです。

従業員満足度調査を実施する目的

しかし、ここで多くの企業が陥りがちな罠があります。それは、従業員満足度調査をやること自体が目的となってしまうことです。調査目的は複数存在しますが、大切なことは下記に記載の通り、目的を明らかにして実施することです。

▷組織課題の特定

従業員満足度調査の目的のひとつは「組織課題の特定」です。従業員が仕事やチームワーク、職場環境などについてどう思っているのかを、日常の様子観察や面談だけで、上司や人事部、経営幹部が把握することは非常に困難です。

そこで従業員満足度調査を行うことで現状の満足度を定量的に測り、組織の課題や問題点を特定できます。定量的なデータから分析結果を踏まえて、課題を改善する施策を行うことで、将来的に従業員満足度を上げていく足がかりにできます。

このように、人事や組織施策検討の導入になることを目的として、多くの企業が調査を実施しています。

▷施策の効果検証

もうひとつ、従業員満足度調査を実施する大きな目的として「施策の効果検証」があります。企業は従業員に対して様々な施策を行いますが、施策を実行する前と後で、どのくらい従業員満足度に効果があったのか、またどの項目に影響があったかなどを測定できます。

想定していた目標と比較して従業員の意識にギャップ(課題)がないかを見つけるためには、従業員から本音を引き出す調査が不可欠です。

▷従業員のモチベーションの可視化

従業員のモチベーションは見た目の表情や様子に表れるとは限りません。見た目には生き生きと仕事をしているように見えても、内心はモチベーションが低下している従業員もいますし、見た目にはにこやかでも悩みや不満を抱えている従業員もいるものです。

従業員満足度調査を行うことで、従業員がどのくらいのモチベーション・やりがいを持って仕事に臨んでいるのかを可視化することができます。

個人のモチベーションを把握できるのはもちろん、部門単位でも活気のない組織などを抽出することが可能です。見た目の印象に左右されず、客観的・定量的なデータを得られるのは、従業員満足度調査を行う利点の一つです。

▷人事施策のPDCAサイクル

これまで、人事施策の効果を振り返る際は「何となく良くなったかな」「前に比べると活気が出てきたかな」というように感覚に頼っている組織がほとんどでした。しかし、従業員満足度調査を実施することで、人事施策の効果をデータとして得ることが可能です。

満足度の低かった部分から改善に着手するなど、効率的に施策を打っていくことができます。従業員満足度調査を定期的に実施していれば人事施策のPDCAサイクルを回すことができるので、効果を測りながら継続的に組織を改善していくことができるでしょう。

従業員満足度調査の実施後に得られる効果

従業員満足度調査を実施したら、抽出された課題に対する改善施策をおこないます。そうすることで、個人レベル、チームレベル、組織レベルで以下のような効果が期待できるでしょう。

▷個人レベルの効果

従業員満足度調査の結果を受けて改善に取り組むことで、従業員のモチベーションアップやパフォーマンスアップが期待できます。

自分たちが回答したアンケートから抽出された課題に対して、会社が施策を講じてくれるのは、従業員にとっては嬉しいことで、「自分たちの意見が反映された」「会社は従業員の声を大切にしている」などと感じるものです。

そうなれば、会社に対する信頼や愛着も高まり、「もっと意見を出して、自分たちの手で会社を良くしていこう」という気運が生まれてきます。こうして、従業員のモチベーションが向上し、日々の仕事に意欲的に取り組むことでパフォーマンスアップが期待できます。

▷チームレベルの効果

ES(従業員満足度)調査をチーム単位で活用することで、職場環境や人間関係に関する課題を早期に把握でき、チーム改善の手がかりとなります。特に注目すべき効果が心理的安全性の向上です。

これは、メンバーが「自分の意見を言っても非難されない」と感じられる状態を指し、Googleの「効果的なチーム」に関する研究でも最重要要素とされています。

▷組織レベルの効果

従業員満足度調査の結果を受けて改善に取り組むことで、社員のモチベーション、チームのモチベーションが向上すれば、それはやがて顧客満足度(CS)の向上にもつながっていきます。従業員満足度を高める最終的な目的は、顧客満足度を高めることと言っても過言ではありません。

仕事の質は商品・サービスの質に反映され、その結果、顧客満足度が高まれば、業績アップへとつながっていきます。こうして、成功体験を積み重ねた組織は風土もポジティブなものになり、新たなイノベーションが起きるなど、組織力のさらなる向上が期待できるでしょう。

▼従業員満足度を可視化する「モチベーションクラウド」はこちら

モチベーションクラウドサービス資料

従業員満足度調査を実施するデメリット

従業員満足度調査を実施するデメリットやリスクについても押さえておきましょう。

調査方法などによっては信頼性に欠ける場合もある

従業員満足度調査の方法によっては、従業員の本音が得られないこともあります。従業員の本音が反映されていないデータを鵜呑みにしてしまうと、人事施策そのものが見当外れのものになるリスクもあります。

最適な調査方法や最適な設問は組織によって変わってくるものであり、信頼性の高い従業員満足度調査を実施するためには、専門的な知識・ノウハウが必要になります。自社に適した方法で調査をおこなわないと逆効果になってしまうおそれがあることは認識しておくべきでしょう。

調査するだけで改善活動をしないと従業員の反感を招く

現在の従業員満足度を把握するためだけに、従業員満足度調査を行う会社もあるでしょう。また、従業員に対するアピールのため、もしくは企業のイメージアップのために従業員満足度調査を行う会社もあるかもしれません。

しかし、従業員満足度調査の本来の目的は、組織改善を通して従業員満足度を高めることにあるはずで、改善活動をおこなわないのであれば、真剣に回答した従業員に対する裏切りに他なりません。

形だけの従業員満足度調査は何の意味もないどころか、従業員満足度を下げる要因になり得ることは認識しておくべきです。

繰り返し実施しないと意味がない

組織改善は一朝一夕で実現できるものではなく、PDCAサイクルを回していくことで一歩ずつ理想の組織へと近付けていくものです。そのため、従業員満足度調査も定期的に実施していかなければ意味がありません。

自社の内製で従業員満足度調査を行うにしても、外部のコンサルタント会社・調査会社の手を借りて従業員満足度調査を行うにしても、定期的に実施していくためには少なくないコスト・労力がかかります。

その点も踏まえ、長期的な視点で運用ルールや体制の整備などを進めるべきでしょう。

従業員満足度と従業員エンゲージメントとの違いは?

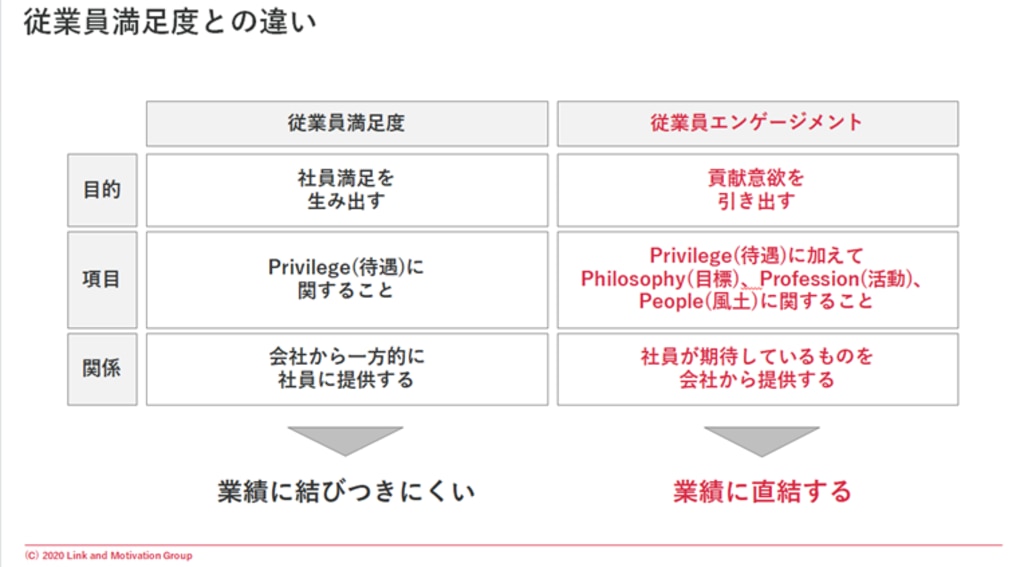

「従業員満足度」と似た言葉に「従業員エンゲージメント」があります。従業員エンゲージメントとの大きな違いは、その「結びつきの方向性」です。従業員満足度は、処遇や環境に対する評価であり、企業側の取り組みに応じて満足度が変わります。

これに対し、エンゲージメントは、企業と従業員が双方向の関与によって結びつきを強めていく点が大きく異なります。

また上記に加えて下記の図の通り「従業員満足」は社員満足を生み出すことが目的となっているため、満足度が高いからといって、企業業績が必ずしも伸びるわけではありません。

一方で「従業員エンゲージメント」は、従業員の企業に対する貢献意欲を引き出すことが目的であり、相互作用によって企業の業績向上に影響を与えるものでなければなりません。

しかし、従業員が期待するものは、納得感のある給与や最先端の設備などという「Privilege(待遇の魅力)」もあれば、商品サービスや仕事のやりがいなどの「Profession(活動の魅力)」、経営陣の魅力や風通しの良い風土などの「People(組織の魅力)」もあれば、明確な企業理念やブランドなどの「Philosophy(目標の魅力)」など、多種多様な時代です。

企業はその多様な従業員の期待を把握しながら応えつつ、企業への貢献意欲を引き出していくという、満足度提供よりも難易度が高いのが「従業員エンゲージメント」です。 (※下図参照)

【参考資料のご紹介】

従業員エンゲージメントの向上にはモチベーションクラウド!具体的な機能や得られる効果が3分で分かる資料はこちら

従業員満足度調査の流れ

様々な目的をもとに行われる従業員満足度調査ですが、実際に調査を行うには、どのような手順を踏むとよいのでしょうか。手順は大きく7つのステップに分かれています。調査の活用方法も併せて確認していきましょう。

①調査目的の明確化

先述の通り、組織課題の特定なのか、施策の効果検証なのか、調査する目的を明確にしておくことが大事です。また準備を進める中で調査目的が変わることもありますが、常に明確にしておくことがポイントです。

②調査内容の設計

ES調査を効果的に機能させるには、調査設計が非常に重要です。以下のポイントを押さえて設計することで、実用的なデータを得ることができます。

目的に沿った質問項目の選定:離職防止、モチベーション向上など、調査目的に即した項目を設定する。

・回答しやすい設問形式:5〜7段階のリッカート尺度や選択肢+自由記述のバランスを取る。

・項目数の適正化:長すぎる調査は途中離脱を招くため、10〜20問程度に絞る。

・定量・定性の併用:数値だけでなく自由記述で“本音”を引き出す項目も含める。

・比較分析を意識した設計:過去データや他部署と比較できる設問構成を意識する。

③回答依頼

設問の設計が完了したら、従業員に対してサーベイへの回答を依頼し、実施します。アンケートの具体的な実施方法には、紙面での配布と、ITを活用したオンラインでの実施があります。紙面での配布は、パソコン操作に不慣れな従業員が多い職場や製造現場などで用いられますが、集計作業に手間がかかるという課題があります。

現在主流となっているのは、従業員に個別のURLを記載したメールで回答フォームを配布したり、社内ポータルサイト上に回答リンクを設置したりするオンラインでの実施です。

④集計・分析

回答が終了したら、集計と分析に入ります。集計方法としては、単純集計、クロス集計、構造分析などが一般的です。集計作業はもちろん、課題がどこにあるか分析する作業も、従業員数が多ければ多いほど、かなりの手間と時間がかかります。

作業量とコストのバランスを鑑みて検討してみましょう。また、分析にあたっては「うまくいっていること」と「今後の課題について」の両面を見つけるようにしましょう。

⑤課題解決のための対策検討

集計・分析を通じて今後の課題が見えたら、その課題を解決するための施策を検討していきます。複数の課題が見つかるはずですが、その中から優先度を決めて、解決する手段を見つけていきます。

⑥調査結果の報告・フィードバック

報告、フィードバックは二段階で行うのが望ましいでしょう。経営層と従業員とでは立場が違うため、報告内容を変え、別々に行うことが一般的です。経営層に対しては調査の全体像および「良かった点」「悪かった点」の両方についての分析結果、今後の対策などを中心に説明をします。

一方、従業員に対しては会社全体でどのような傾向があったのかおおまかな結果をフィードバックします。大切なことは、必ず調査報告、フィードバックを行うことです。自分たちが回答したものがどのような結果だったのかを知らされないと、次への協力体制を築けないことがあります。

⑦対策のための準備・実行

経営層への報告により了承を得られたら、いよいよ対策の準備と実行に移ります。満足度調査から長時間経過してしまうと、従業員の関心度やモチベーションも下がります。調査から対策の実行までスピーディーに取り組みましょう。

従業員満足度調査のアンケート内容例

従業員満足度調査のアンケート項目の例をご紹介します。従業員満足度調査のアンケート項目は様々な分類が可能ですが、こちらでは三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成の「ES調査 調査項目の体系」をベースにご説明します。

※参考:ES 調査とそれに基づく組織改革 - 労働政策研究・研修機構

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2011/12/pdf/065-073.pdf

▷仕事満足度

従業員満足度調査の項目の一つである「仕事満足度」は、細かく以下の3項目に分類できます。

・仕事内容満足度

・人材育成満足度

・仕事継続満足度

それぞれの項目についてご説明します。

①仕事内容満足度

仕事内容満足度は、自分の役職や等級から見て妥当な仕事内容であるか、適度な仕事量であるかを問う項目です。具体的な質問項目としては「現在の仕事内容に満足していますか?」「現在の業務量は適切だと思いますか?」といった内容が考えられます。

②人材育成満足度

人材育成満足度は、仕事を通して身に付けることができる新しい知識・能力や、この3年での成長感などについて問う項目です。従業員が仕事を通して能力を高め、成長することができているかどうかを確認します。

具体的な質問項目としては「現在の仕事は、あなた自身の成長につながっていると思いますか?」「業務を通してスキルが身に付いていると感じますか?」といった内容が考えられます。

③仕事継続満足度

仕事継続満足度は、勤続意向や会社への愛着、自分の仕事上の将来のイメージなどについて問う項目です。

現在の会社との関係性を踏まえ、将来のイメージや要望を確認します。具体的な質問項目としては「今後も現在の会社で働きたいと思いますか?」「将来の輝かしい自分をイメージできますか?」といった内容が考えられます。

▷職場満足度

職場満足度は、物理的な環境だけでなく人間関係やコミュニケーションの質に大きく左右されます。特に、日常的な会話のしやすさや、チーム内の信頼感、協力体制の有無は、満足度を大きく左右する要素です。

たとえば、「困ったときに相談できる同僚がいる」「上司に話を聞いてもらえる」などの経験がある従業員は、エンゲージメントが高く、離職意向も低い傾向にあります。逆に、孤立感や対人ストレスが強い職場では、満足度が著しく低下することが多く、ES調査でも人間関係の項目は特に重視されます。

▷上司満足度

上司との関係は、従業員満足度に最も影響を与える要素の一つです。上司が「信頼できる存在」として認識されている場合、部下の心理的安全性やモチベーションが高まり、組織への定着率も向上します。

具体的な評価ポイントとしては、以下が挙げられます:

・意見や悩みを丁寧に聞いてくれる(傾聴力)

・公平に評価してくれる(公正性)

・部下の成長を支援する姿勢がある(育成力)

・適切なタイミングでフィードバックをくれる(指導力)

ES調査では、上司に対する信頼やサポート感を測る設問を含めることで、組織内の改善点を明確にすることができます。

▷会社風土満足度

従業員満足度調査の項目の一つである「会社風土満足度」は、細かく以下の3項目に分類できます。

・会社風土満足度

・会社インフラ満足度

・会社風紀満足度

それぞれの項目についてご説明します。

①会社風土満足度

会社風土満足度は、チャレンジできる雰囲気、市場の変化に対する迅速な対応、社員を大切にしている程度などについて問う項目です。

具体的な質問項目としては「チャレンジを支援してくれる制度はありますか?」「意見・アイデアを言いやすい雰囲気はありますか?」といった内容が考えられます。

②会社インフラ満足度

会社インフラ満足度は、情報インフラの充実度合い、必要な設備の整備、リスク管理の徹底度合いなどについて問う項目です。

具体的な質問項目としては「業務に必要な設備は整っていますか?」「仕事を効率的に進めるためのインフラは整備されていますか?」「情報セキュリティ管理が徹底されていますか?」といった内容が考えられます。

③会社風紀満足度

会社風紀満足度は、セクシャルハラスメント行為やパワーハラスメント行為の有無、規律やマナーの遵守などについて問う項目です。

具体的な質問項目としては「あなたの会社はコンプライアンスの遵守が徹底されていますか?」「ハラスメントの防止対策が徹底されていますか?」といった内容が考えられます。

▷処遇満足度

従業員満足度調査の項目の一つである「処遇満足度」は、細かく以下の4項目に分類できます。

・人事評価満足度

・給与等満足度

・個人目標満足度

・労働時間満足度

それぞれの項目についてご説明します。

①人事評価満足度

人事評価満足度は、人事評価の公平性、人事評価基準の明確性や統一性などについて問う項目です。具体的な質問項目としては「あなたの能力や成果は正当に評価されていると思いますか?」「人事制度の仕組みや評価指標に納得していますか?」といった内容が考えられます。

②給与等満足度

給与等満足度は、業務内容や質に照らした年収の妥当性、成果や努力の処遇への反映度合いなどについて問う項目です。

具体的な質問項目としては「現在の給与は業務内容に対して適当だと思いますか?」「あなたの取り組みや成果が給与に反映されていると感じていますか?」といった内容が考えられます。

なお、給与等満足度はほとんどの場合、他の調査項目よりも満足度が低くなると言われています。

もちろん、満足度が低ければ改善が必要ですが、給与等満足度そのものを上げることだけでなく、他の項目で給与等満足度と同じくらい満足度が低いものはないかなど、相対的なチェック指標として用いることも重要です。

③個人目標満足度

個人目標満足度は、目標設定に関する十分な話し合いや、目標の進捗状況を話し合う機会などについて問う項目です。具体的な質問項目としては「あなたの業務上の目標は適切だと思いますか?」「あなたは目標設定のプロセスに納得していますか?」といった内容が考えられます。

④労働時間満足度

労働時間満足度は、休日・休暇のとりやすさや労働時間の適切さなどについて問う項目です。

具体的な質問項目としては「現在の職場は希望日に休暇を取ることができますか?」「気兼ねなく有給休暇を取得できる雰囲気がありますか?」「現在の労働時間は適当だと思いますか?」といった内容が考えられます。

▷福利厚生満足度

従業員満足度調査の項目の一つである「福利厚生満足度」は、勤務形態の自由度、退職金や年金の制度、慶弔についての配慮などについて問う項目です。

具体的な質問項目としては「あなたは利用可能な福利厚生の内容を把握していますか?」「現在の福利厚生制度に満足していますか?」「あなたの会社には退職金制度や年金制度がありますか?」といった内容が考えられます。

▷経営満足度

従業員満足度調査の項目の一つである「経営満足度」は、会社のビジョンや経営方針への共感、会社の将来性などについて問う項目です。

具体的な質問項目としては「会社の理念や経営方針に共感していますか?」「会社が提供する商品・サービスに誇りを持っていますか?」「会社のビジョン達成のために貢献したいと考えていますか?」といった内容が考えられます。

▷総合満足度

従業員満足度調査の項目の一つである「総合満足度」は、会社・職場・仕事に対する総合的な満足度について問う項目です。

具体的な質問項目としては「現在の職場で働いていることに満足していますか?」「現在の仕事に誇りを持っていますか?」「現在の会社で働いていることを家族や友人に自信を持って話すことができますか?」といった内容が考えられます。

▷人事施策満足度

従業員満足度調査の項目の一つである「人事施策満足度」は、人事施策に関する満足度について問う項目です。従業員満足度調査を実施したら、その結果から見えてきた課題を解決するために、人事評価制度を見直したり職場環境の改善を図ったりするでしょう。

そのような人事施策の効果を測るための質問項目だと言えます。様々な人事施策が従業員にどのように評価されているのかが分かり、その結果をもとに、さらなる組織改善につなげることができます。

従業員満足度調査実施後の集計・分析方法

従業員満足度調査実施後の集計・分析方法についてご説明します。主な集計・分析方法としては「単純集計」「クロス集計」「満足度構造分析」などがあります。

単純集計

単純集計は、従業員満足度調査のもっとも基本的な集計・分析方法で、調査をおこなったら必ず単純集計を実施します。質問項目ごとに集計した数値を全体の回答者数で割って平均値を算出します。

その結果から、相対的に数値が高い項目・低い項目を比較・分析することで、組織の強みや課題などの傾向を把握していきます。シンプルな集計・分析方法であり、組織状態の全体像を把握しやすいことや、容易に経年比較ができることが利点です。

クロス集計

クロス集計は、従業員満足度調査から得られたデータについて、特定の属性と項目をかけ合わせて集計・分析する方法です。

同じ項目に対して、たとえば男女別、年齢別、在籍年数別、部署別、役職別、職種別といった切り口をかけ合わせることで、属性別の傾向を明らかにすることができます。たとえば、「福利厚生満足度」と「30代の女性従業員」をかけ合わせる、といった具合です。

このようにいくつかの属性でクロス集計をおこなえば、組織の課題や解決策をより見つけやすくなるでしょう。

満足度構造分析

満足度構造分析は、満足度が高い(低い)従業員の傾向を知るための分析方法です。満足度が高い従業員は何に満足していて、逆に満足度の低い従業員は何に不満を覚えているのかという、満足度の構造を分析していきます。

具体的には、総合満足度が相対的に高い職場や階層と低い職場や階層を比較し、それぞれがどの項目で満足度が高く、どの項目で満足度が低いのかを見ていきます。満足度が高い職場が特に満足している項目は、従業員が会社に対して重視しているポイントだと見ることができます。

満足度が低い職場が特に不満を覚えている項目は、企業として特に改善が必要な課題だと考えられます。総合満足度と各項目の満足度の関係を見ることで、「従業員が何を重視しているのか?」「どこから改善に着手すればいいのか?」といったことを洗い出すことができます。

▼従業員満足度を可視化する「モチベーションクラウド」はこちら

モチベーションクラウドサービス資料

満足度調査の実施にかかる費用の目安

従業員満足度調査の実施にかかる費用の目安についてご説明します。従業員満足度調査を実施するパターンとしては、ツール・システムを導入して自社で調査を行うパターンと、コンサルティング会社や調査会社に依頼するパターンがあります。

▷ツール・システムを導入するケース

サーベイツールやアンケートツールを導入して従業員満足度調査を行う場合、費用はツールの利用料金がメインになります。

昨今は月額制のクラウド型ツールを筆頭に低価格化が進んでおり、無料で使えるツールも登場していますが、相場としては月額2万円~20万円程度を見ておきましょう。無料ツールや低価格のツールは、従業員数や質問数、実施回数に制限が設けられているのが通常です。

ツールを導入して従業員満足度調査を行う場合、テンプレートの質問が用意されている場合もありますが、基本的にテンプレートの質問をそのまま使うことはできず、自社の組織体制などに合わせて質問を変更・追加する必要があります。

そのためには専門知識が必要になりますし、労力・時間・コストがかかることは念頭に置いておきましょう。

▷コンサルティング会社・調査会社に依頼するケース

コンサルティング会社や調査会社に依頼して従業員満足度調査を行う場合、費用は質問作成や調査の実施、結果の集計・分析にかかる人件費がメインになります。

費用は調査1回あたりで設定されているのが一般的で、相場は数十万円~数百万円と幅広いのが現状です。費用は主に以下の点によって変わってきます。

・調査対象者の数

調査対象者(従業員数)が多くなるほど、費用も高くなります。

・質問の数

質問項目が増えるほど、費用も高くなります。

・質問のカスタマイズ

標準的な質問かカスタマイズした質問かによって費用は変わってきます。ゼロベースで質問を作成する場合は、従業員インタビューによる仮説設計からスタートするため、費用も高くなります。

・集計・分析レベル

単純集計だけでなく、クロス集計や満足度構造分析を行うと費用は高くなります。また、他社比較や経年比較をする場合も費用が高くなる傾向にあります。

・レポートの詳細さ

調査結果のレポート(報告書)の詳細さによって費用は変わってきます。より詳細なレポートや、部門別のレポートなどを求める場合は費用が高くなるのが通常です。

・改善施策の立案・実施サポート

従業員満足度調査の実施・分析だけでなく、その後の課題解決策の立案や改善活動のサポートまで依頼する場合は費用が高額になります。

■従業員満足度調査のツールの選び方

従業員満足度調査にツールを活用する場合、主に3つの選択肢があります。それぞれのツールの特徴についてご説明します。

▷従業員満足度調査に特化したツール

従業員満足度調査に特化したツールは、従業員満足度調査の項目の設計から、調査の実施、集計・分析までワンストップで対応しています。

従業員満足度調査に関する知見・ノウハウに基づいて開発されているツールが多いため、的確かつ円滑に調査を行うことが可能です。調査を実施するだけでなく、課題抽出や改善活動まで支援してくれるツールもあります。

▷アンケート作成ツール

アンケート作成ツールを活用して従業員満足度調査を行う方法もあります。簡単な操作でアンケートを作成でき、配布から収集までを効率的に行うことができます。

基本的に設問は自社で用意する必要がありますが、従業員満足度調査用の設問の雛形が用意されているツールもあります。従業員満足度調査以外にも、顧客満足度調査や市場調査など、様々な目的でアンケートを実施したい会社におすすめです。

▷人事管理システム

人事情報管理、タレントマネジメント、労務管理、評価管理、採用管理など、人事領域の管理業務全般を効率化するシステムを「人事管理システム」と言います。人事管理システムのなかには、機能として従業員満足度調査を実施できるシステムもあります。

あらゆる人事データを統合して管理したい会社や、すでに保有している従業員データと紐付けて従業員満足度調査を実施したり、調査結果を分析したりしたい会社におすすめです。

従業員満足度調査ツールの比較ポイント

従業員満足度調査ツールを選定する際は、以下の3つのポイントで比較するようにしましょう。

回答率を高める工夫があるか?

従業員満足度調査は、設問数が多かったり、システムの操作が分かりにくく手間がかかったりすると、回答しない従業員が多くなる傾向にあります。回答率が低ければ、得られるデータの信憑性も低くなってしまいます。

そのため、必要なデータが収集できる効率的な質問内容になっていたり、ストレスなく回答できるUIになっていたり、空き時間にスマホで回答できる仕様になっていたりと、回答率を高める工夫がされたツールを選ぶことが大切です。

改善活動の支援・アドバイスがあるか?

従業員の満足度を把握するだけで満足して終わってしまう会社もありますが、それでは従業員満足度調査をおこなった意味がありません。その後、課題解決の取り組みをおこない、組織を改善し、さらに従業員満足度を高めていくことこそが本来の目的であるはずです。

しかし、自社内で正しい分析をおこない、課題解決のための的確なアクションプランを立てるのは簡単なことではありません。そのため、調査報告だけに終わらず、課題解決に向けたアクションプランの立案やアドバイスまで支援してくれるツールが理想的です。

カスタマイズ性が高いか?

従業員満足度調査は従業員の本音を得ることが大前提になりますが、テンプレートの質問では本音が得られないケースも少なくありません。

従業員の本音を引き出すためには、自社組織の規模や特性に合った質問を設定できたり、調査頻度を調整できたりするカスタマイズ性の高いツールがおすすめです。また、調査結果レポートのカスタマイズ性も重要です。

性別や年齢、部署や雇用形態など、チェックしたいデータを簡単に抽出できるツールのほうが組織状態を細かく把握しやすく、データを活用していくうえでも何かと便利です。

▼国内最大級のデータベースを持つエンゲージメントサーベイ活用法が3分でわかる!【資料DLはこちら】

従業員エンゲージメントを上げるための方法

ここまでは、従業員満足度についてフォーカスし、その具体的な流れまでをお伝えしてきました。一方、従業員満足度を高めたからといって、必ずや企業の業績向上など成果に結びつくわけではありません。

業績に直結する「従業員エンゲージメント」を高めるためには、どのようなポイントがあるのでしょうか?

それは、やはり「診断」と「変革」の2ステップを踏むことが重要です。さまざまなアンケート等で対従業員の現状を多角的に現状把握(診断)をしたら、更にエンゲージメントを向上させる施策(変革)を講じていく事が求められます。

エンゲージメント調査では、良い点だけでなく課題も浮き彫りになります。課題が明確になったら、次はそれを改善、解決するための施策を考え実行し、再度測定を行い効果があったかどうかを検証してPDCAを回す。

このように、一度満足させたら終わりではなく、従業員エンゲージメントを高めるためには長期的な取組みが必要なのです。

【従業員エンゲージメント】に関する記事はこちら

従業員満足度(ES)とは?満足度を向上させる方法や理由・事例を紹介

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

短期的に効果が出るエンゲージメント向上策

ES(従業員満足度)調査の結果を活かして、短期的にエンゲージメントを高めるためには、「すぐに実施できて、実感が伴いやすい施策」を選ぶことがポイントです。以下に、効果の高い具体策を紹介します。

・1on1面談の実施:上司と部下の対話の場を設けることで、不安や課題の共有、信頼関係の構築につながります。たとえ月1回でも、定期的なコミュニケーションは心理的安全性を高め、早期離職防止にも効果的です。

・小さな成功体験の共有:業績や成果に関わらず、日々の「ちょっとした貢献」や「うまくいった工夫」をチームで共有する場(朝会・週報など)を設けることで、達成感や承認欲求が満たされ、前向きな職場風土が醸成されます。

・即時フィードバックの導入:業務中に「ありがとう」や「助かったよ」といったフィードバックをその場で伝える文化を促進することで、従業員のやる気と安心感が高まります。

これらの施策は、大きなコストや制度改革を必要とせず、現場の工夫次第で今すぐ始められるため、ES調査後の初動として非常に効果的です。

終わりに

以上、従業員満足度調査とは何か、その目的や方法、ポイント、更には従業員エンゲージメントとの違いについて振り返ってきました。

より業績に結びつきやすい従業員エンゲージメントを向上させるためには、改めて従業員の声にきちんと耳を傾け、具体的な施策によって更なる強い関係性を築き、継続的に働いてもらうことが企業には求められています。

まずは自社の従業員エンゲージメントの状態を正しく把握し、それによって向上させるための施策を検討してみてはいかがでしょうか。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

従業員満足度調査に関するよくある質問

Q:従業員満足度調査を匿名で行うメリット・デメリットは?

匿名で行う従業員満足度調査は、本音の回答が集まりやすいのが最大のメリットです。会社側には誰の回答か分からないため、従業員側もリアルな声を発しやすくなります。

従業員満足度調査には人事評価や給与に関する質問など、センシティブな項目も多いため、本音で答えるのに抵抗を感じる従業員もいますが、匿名であれば気兼ねなく率直な意見で回答しやすくなります。

匿名で行うデメリットとしては、人によっては流れ作業のように適当に回答するケースがあることや、調査結果に対して個別のアプローチができないことなどが挙げられます。

Q:従業員満足度調査を実名で行うメリット・デメリットは?

実名で行う従業員満足度調査は、調査結果に対して個別の対応ができるのがメリットです。調査の結果、早期解決が必要な深刻な問題が見つかった場合、本人に直接ヒアリングをするなど個別の対応が可能です。

一方で、従業員側は無難な回答や受けの良さそうな回答をしがちになり、本音のデータを得られにくくなるという懸念があります。

Q:従業員満足度調査を実施する時期はいつが良い?

まず、繁忙期で業務が忙しい時期は避けたほうが良いでしょう。現場が「従業員満足度調査なんかしている場合じゃない」という雰囲気だと協力を得るのが難しくなります。また、人事評価や人事異動、組織変更がおこなわれた直後の時期も避けるべきです。

このような時期は従業員の心理やモチベーションが揺れ動きがちなので、正確なデータが得られない懸念があります。従業員満足度調査は、業務が忙しくなく、人事イベントもない通常運転のときに実施するのがおすすめです。

また、経年変化を見ていくなら毎回同じ時期に行うようにしましょう。