名和教授×リンクアンドモチベーション小笹 バズワードに惑わされない「組織と働き方の本質」 「HR Transformation Summit 2025」イベントレポート

かつてないスピードと複雑性で事業環境が変化する中、経営にはより高度かつ多層的な対応が求められ、「人と組織の力」への期待が高まっています。私たちは創業から四半世紀、「人材こそが企業経営における最大・最強の資本」だと伝え続けてきました。人と組織の可能性を、未来につなげたい。私たちはそんな意志を持ち、「HR Transformation Summit 2025」を開催しました。

Session1では、一橋大学大学院の名和高司氏をお招きし、当社代表取締役会長の小笹とともに、「バズワードに惑わされない 組織と働き方の本質」をテーマにトークセッションを行いました。

【イベント実施日】

2025年7月29日

【スピーカー】

・一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授 名和 高司 氏

・株式会社リンクアンドモチベーション代表取締役会長 小笹 芳央

【モデレーター】

・株式会社リンクアンドモチベーション インキュベーション推進室 室長 白木 俊行

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら

本質を捉えれば、流行や環境の変化に左右されず、人も組織も輝ける

リンクアンドモチベーション 白木:本セッションは、「バズワードに惑わされない組織と働き方の本質」というテーマで進めてまいります。早速ですが、小笹さんからプレゼンテーションをお願いします。

リンクアンドモチベーション 小笹:私からは「流行に流されない本質の見抜き方」というテーマで、いくつかの思考の道具、フレームワークを紹介しながら、バズワードの本質に迫っていきたいと思います。

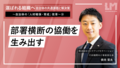

最近のHR領域は、様々なバズワードで溢れています。「ジョブ型雇用」「働き方改革」「ワークライフバランス」「女性活躍推進」など、数えきれないほどです。ここでまず紹介したいのが「表層と深層」のフレームワークです。

流行っている言葉自体は、「表層」にすぎません。大事なのは「そもそも何のため?」という問いかけです。「そもそも、働き方改革の目的って何だっけ?」「そもそもなぜ、女性の活躍を推進する必要があるんだっけ?」など、これらの「そもそも」に切り込んでいくのが「深層」です。本質を捉えるためには、この「表層と深層」のフレームワークで捉えることが不可欠です。

流行っている言葉自体は、「表層」にすぎません。大事なのは「そもそも何のため?」という問いかけです。「そもそも、働き方改革の目的って何だっけ?」「そもそもなぜ、女性の活躍を推進する必要があるんだっけ?」など、これらの「そもそも」に切り込んでいくのが「深層」です。本質を捉えるためには、この「表層と深層」のフレームワークで捉えることが不可欠です。

私がいつも組織が追求すべき普遍的なテーマとしてお伝えしているのが、「組織の成果」と「個人の欲求充足」をいかに両立させるかということです。私は「One for All, All for One」という言葉を使って表現しています。One for Allは「個人は組織のために」、All for Oneは「組織もまた個人のために」ということです。この両方を高いレベルで実現することが、組織を持続的に成長・発展させていくための核心であると考えています。

Allだけに偏るとOne(個人)は息苦しくなり、組織を離れてしまうこともあります。逆にOneだけを重視すれば、All(組織)としての成果創出が難しくなります。だからこそ、常にAllとOneの両方のバランスをとることが大切です。

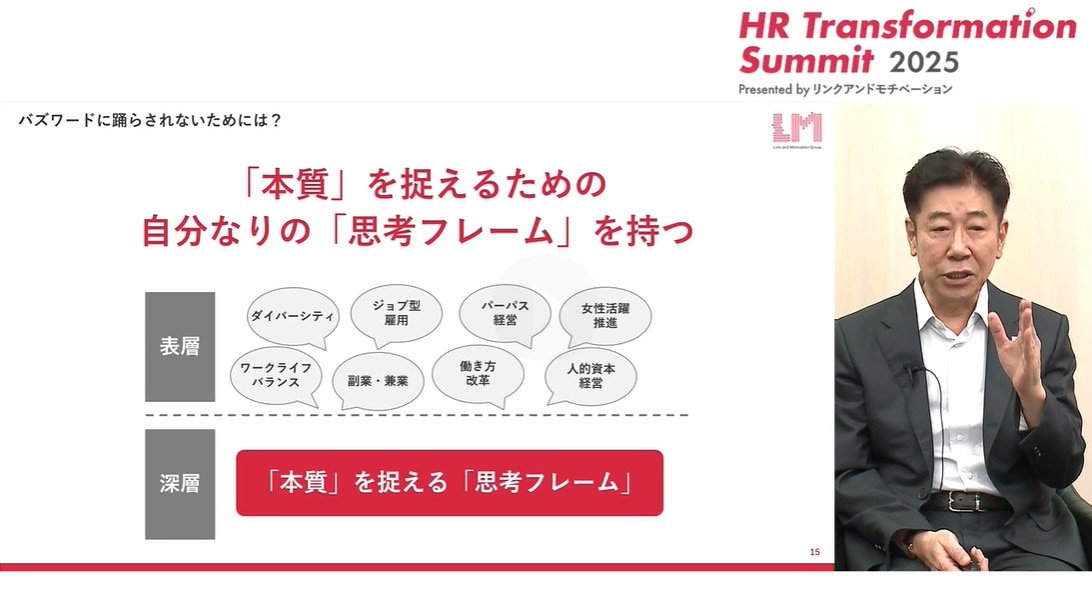

ここから、具体的にいくつかのバズワードに切り込んでいきましょう。まずは「女性活躍推進」です。

このテーマは、スライドのようにレイヤーに分けて考えたいと思います。1段目が「生物学的レイヤー」、つまり生物学的な男性・女性というレイヤーです。2段目のレイヤーは「性の自己認知のレイヤー」で、男性・女性だけでなくLGBTQ+といった性の自己認知が含まれます。これは「One(個人)」の視点であり、それぞれの自己認知は尊重されるべきです。3段目が「社会的レイヤー」で、「All(社会)」の視点です。社会全体という視点で見れば、性別は関係なく多様な「個性」が活かされることが社会の発展につながります。

このテーマは、スライドのようにレイヤーに分けて考えたいと思います。1段目が「生物学的レイヤー」、つまり生物学的な男性・女性というレイヤーです。2段目のレイヤーは「性の自己認知のレイヤー」で、男性・女性だけでなくLGBTQ+といった性の自己認知が含まれます。これは「One(個人)」の視点であり、それぞれの自己認知は尊重されるべきです。3段目が「社会的レイヤー」で、「All(社会)」の視点です。社会全体という視点で見れば、性別は関係なく多様な「個性」が活かされることが社会の発展につながります。

ところが、現状は1段目の生物学的レイヤーを3段目の社会的レイヤーに持ち込んで、「女性活躍推進」だと叫ばれています。女性管理職比率を30%にするという目標が掲げられていますが、そもそもは、管理職であろうと専門職であろうと、人事であろうと研究職であろうと、様々なところで性別にかかわらず、個性を発揮して輝ける社会であることが大切であるはずです。それもかかわらず、「そもそも、管理職になることが活躍なのか?」「なぜ30%が目標なのか?」といった声があまり聞こえてこないことに、私は疑問を感じています。

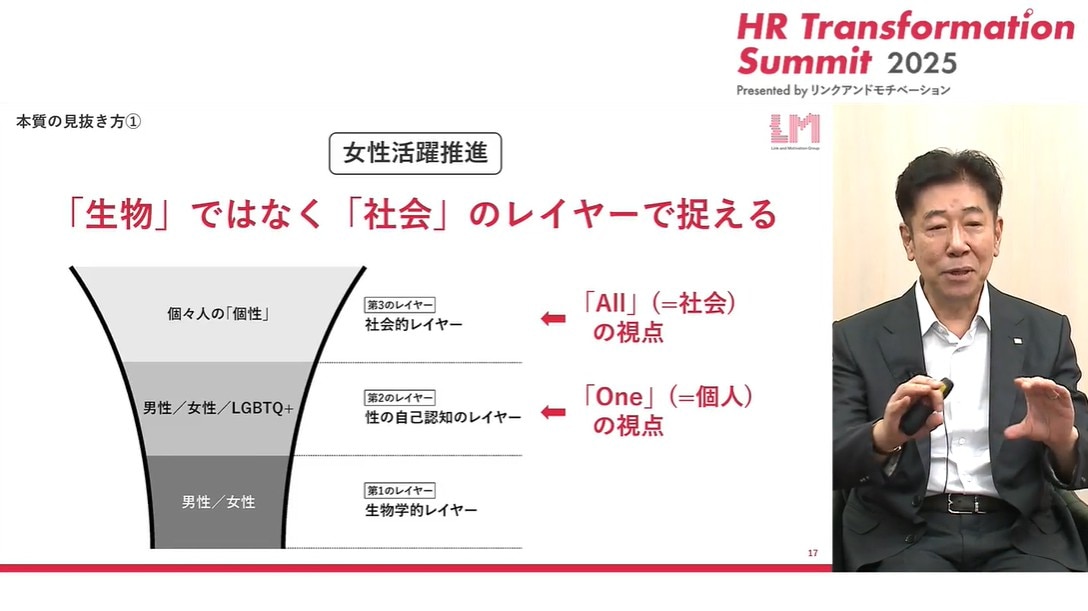

次に「ワークライフバランス」です。ワークとライフをバランスさせるのは大事なことですし、もちろん私も賛成です。ただ、気をつけなければいけないことがあります。

現在の日本人の平均年収は約460万円(国税庁・令和5年分民間給与実態統計調査)であり、中央値はそれよりも低くなっています。仮に年収300万円の人が、ワークライフバランスを志向したとしましょう。たとえば、趣味のゲームや釣りに没頭し続けたとします。すると、そのバランスの取れた状態を継続しようとするので、年収がほとんど上がっていかない可能性が高いのです。もし勤務先の企業が何らかの危機に見舞われ、退職を余儀なくされたら、その相対的に小さな円のバランスさえ壊れてしまいます。小さな円のバランスは、ちょっとした外部環境の変化でも、大きな影響を受けることがあります。

では、こうした小さな円のバランスが壊れてしまうリスクに備えるには、どうすればよいのでしょうか。大事なのは「より大きな円のバランス」にすることです。たとえば、年収300万円でワークとライフがバランスしたら、それを維持するのではなく、仕事(ワーク)でより一層の努力をして年収600万円を目指します。そうすることで、今度は600万という大きな円のバランスが生まれるはずです。逆に、生活(ライフ)の円を大きくしようとしてもいいでしょう。たとえば、ドライブが趣味の人が300万円の新しい車を購入し、ローンを返済するために仕事を頑張るというのもあり得ます。大切なのは、バランスした均衡状態に安住することなく、ワークでもライフでもいいので、その均衡状態を自ら壊し、どちらかの円を大きくすることを考え、実行することです。ワークライフバランスを「静的」に捉えるのではなく、時間の流れを意識して「動的」に捉えることが重要で、これも一つの思考のフレームワークです。

次に、よくキャリア論で使われる「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」「Must(やるべきこと)」のフレームワークです。これも、ワークライフバランス同様、静的ではなく動的に捉えてみましょう。私は、25年ほど前に出した書籍の中で、Will/Can/Mustの3つの輪が重なる仕事をすることで、もっともモチベーションが高まるという主張をしていました。

次に、よくキャリア論で使われる「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」「Must(やるべきこと)」のフレームワークです。これも、ワークライフバランス同様、静的ではなく動的に捉えてみましょう。私は、25年ほど前に出した書籍の中で、Will/Can/Mustの3つの輪が重なる仕事をすることで、もっともモチベーションが高まるという主張をしていました。

ですが、最近は当社の社員にも「あまりWill/Can/Mustを考えすぎなくていい」と言っています。会社から給料をもらう以上、まずMustに向き合うことが大事です。ただし、Mustだけでは息苦しいので、仕事をゲームのように楽しむ工夫をします。楽しみながら、一生懸命にMustに向き合い続けていると、あるとき突然Canが広がります。逆上がりを練習していると、ある日突然「くるっ」と回れるようになるのと同じで、一生懸命やっているうちに、ある日突然出来ることが増えるんです。

こうしてMustとCanが大きく重なったとき、自然とWillが芽生えてきます。上司から「君のWillは何だ?」と問われ続け、「Willがない自分はどうしようもない人間だ……」とへこんでしまう若手社員もいますが、落ち込む必要はありません。若手の時期は、せいぜい持っていてもWantくらいでしょう。Will、言い換えれば使命や志が芽生えるのは、MustとCanが大きく重なったときです。そう考えれば、今Willがないからといって悩むことはなくなるでしょう。

続いて、「働き方改革」です。日本人の平均労働時間はかつての年間2,400時間から、ついに約1,600時間にまで減少しました。ちなみに、OECDに加盟する38カ国の平均は1,716時間で、アメリカは1,791時間です。平均労働時間の変化を見ると、働き方改革によって「働きやすさ」は大きく進んだと思われます。一方で、「働きがい」はどうでしょうか。当社のグループ会社であるオープンワークに寄せられた社員クチコミをもとに分析した調査では、働きやすさが向上している一方で、働きがいは年々下がっていることが分かっています。

これからの企業にとって重要なのは、「いかに働きがいを高めていくか」ということです。その一丁目一番地になるのが、労働生産性との相関が明らかになっている「従業員エンゲージメント」であるということを最後にお伝えしておきます。

働き方改革によって働きやすさを高めることだけでなく、いかに従業員エンゲージメントを高めて「One for All, All for One」を両立できるかが重要です。企業は、常にこの本質を意識しなければいけません。

本質を捉えることができれば、流行や環境の変化に左右されず、時代を超えて、人も組織も輝き続けることができます。ぜひみなさんも、「そもそも」という問いを投げかけ続け、本質に目を向けていただきたいと思います。私からは以上になります。

シン日本流経営~「利他心」「人基軸」「編集力」の融合

リンクアンドモチベーション 白木:続きまして名和先生、プレゼンテーションをお願いします。

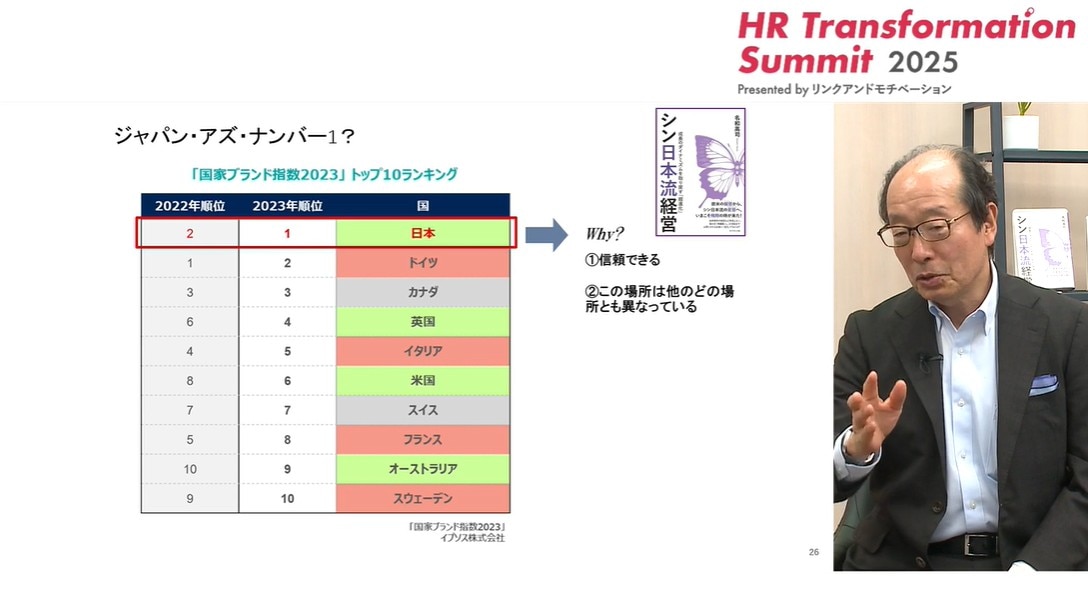

一橋大学大学院 名和氏:1979年に『ジャパン・アズ・ナンバー1』という本が出版されました。当時はまさにナンバー1だったわけですが、その後成長が鈍化していきました。しかし最近では、国のブランド力を文化や観光、統治など6分野で評価する国際調査『ナショナルブランドインデックス(NBI)』のランキングにおいて、日本は1位になっています。

この調査は、世界最大規模の世論調査会社であるスイスの「イプソス」が毎年実施しているものですが、最近なかなか見慣れない結果なので、「どうして?」と思いますよね。理由は大きく2つあります。

この調査は、世界最大規模の世論調査会社であるスイスの「イプソス」が毎年実施しているものですが、最近なかなか見慣れない結果なので、「どうして?」と思いますよね。理由は大きく2つあります。

1つは、日本は「信頼できる」という評価です。怪しげなものばかりあふれている世の中で、日本は若干オーバースペックではあるものの、やはり安心・信頼できるということです。もう1つが、「この場所は他のどの場所とも異なっている」という評価です。日本には本質的なものが残っているということですね。世界のどこに行ってもコーラやハンバーガーが並び、みんな同じようなものばかり食べていますが、日本には変わった食べ物や美味しい食べ物がたくさんあり、インバウンドの人たちが集まってきています。2024年に「日本の伝統的な酒造り」がユネスコの無形文化遺産に認定されましたが、食文化そのものが世界遺産のように認められています。なぜ、認められるかというと、日本には日本らしさの本質が残っていて、希少価値があるからです。

日本はこれまで、自分たちのことを「ガラパゴス」と言って卑下していましたが、よくよく考えてみれば、ガラパゴス諸島って世界遺産の第1号なんですよね。日本は旧態依然としているという見方をされることもありますが、良いものがきちんと残っていて、それが強みになっているわけです。

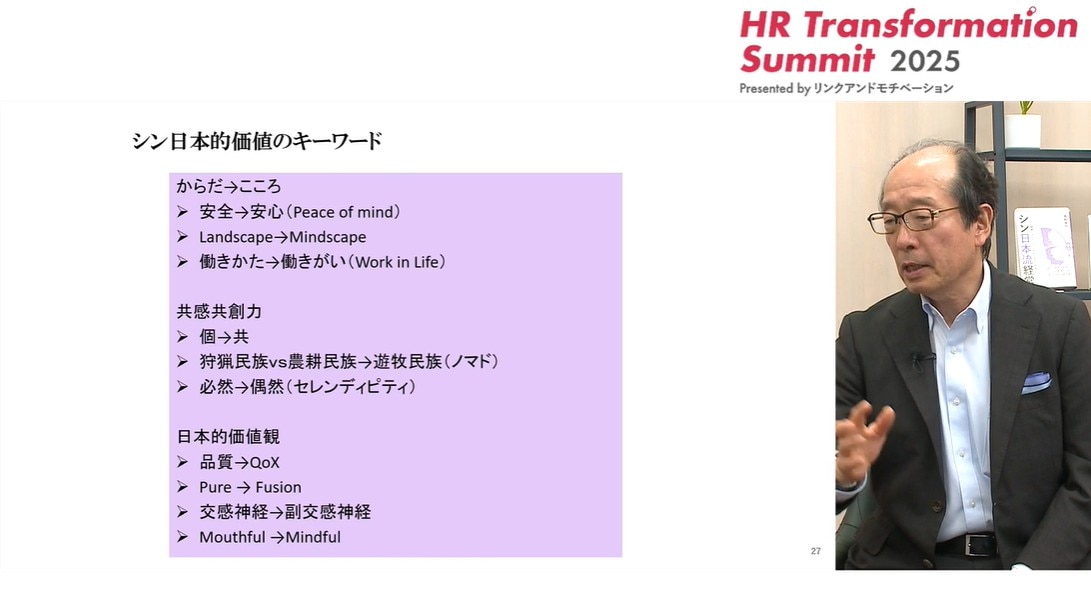

「日本の良さとは何だろう?」とあらためて言語化したのが、この「シン日本的価値のキーワード」です。

たとえば、「安心・安全」があります。日本人は「安心」と「安全」を並列で語ることが多いのですが、私はレベルが違う話だと思っています。「安全」は命に関わるので大事ですが、その上にあるのが「安心」です。英語で言えば「Peace of mind」、つまり、一点の曇りもない信頼です。わずかな確率でもダメな場合があるという状態では安心できません。日本のように、少々オーバースペックでないと安心は生まれないのです。

たとえば、「安心・安全」があります。日本人は「安心」と「安全」を並列で語ることが多いのですが、私はレベルが違う話だと思っています。「安全」は命に関わるので大事ですが、その上にあるのが「安心」です。英語で言えば「Peace of mind」、つまり、一点の曇りもない信頼です。わずかな確率でもダメな場合があるという状態では安心できません。日本のように、少々オーバースペックでないと安心は生まれないのです。

私たち日本人は、こうした強みにもっとこだわっていいし、自信を持っていいんじゃないかと思っています。若い人たちは「自分の軸をどう持つべきか?」と悩むかもしれませんが、日本の伝統の中にはその軸となる候補がたくさんあります。その中から自分が信じられるものに寄り添っていけば良いのではないでしょうか。

こちらのスライドの左側に記載しているのが従来の「日本流」ですが、日本流はネガティブに受け取られがちです。たとえば、「空気を読む」のは良くないことだと言う人が多くいますが、私は素晴らしいことだと思っています。従業員の空気を読む、投資家の空気を読む。これはまさに、エンゲージメントにつながる大事な才能なのではないでしょうか。

こちらのスライドの左側に記載しているのが従来の「日本流」ですが、日本流はネガティブに受け取られがちです。たとえば、「空気を読む」のは良くないことだと言う人が多くいますが、私は素晴らしいことだと思っています。従業員の空気を読む、投資家の空気を読む。これはまさに、エンゲージメントにつながる大事な才能なのではないでしょうか。

ただし、今までどおりに日本流を続けていると、どうしても伝統に溺れて「風土病」になってしまいます。逆に、欧米流に寄りすぎると、今度は「舶来病」になってしまいます。外から入ってきたものを表面的に真似ることを、私は「コスプレ」と呼んでいますが、コスプレをしても中身は変わりません。

今までどおりの日本流でもダメ、欧米流のコスプレでもダメ。これからは、その中間にある「シン日本流」が必要です。「シン日本流」は、この両方をうまく結合・編集する、つまり良いとこ取りをする考え方です。昔の日本は「和魂漢才」で、中国の才能を輸入してきました。明治時代は「和魂洋才」、戦後は「和魂米才」というように日本は器用なところがあったのですが、今は「和魂」が失われ、上辺だけになっています。それが、すごくもったいないなと思っています。

ですから、この両方をうまく合わせる、守破離の「離」を実践したいんです。「守」は、しっかりと伝統を守っていくこと。だけれども、「破」で新しいものにも関心を持つ。その合わせ技で「離」になった時に新しいイノベーションが生まれるというのが「シン日本流」の考え方です。

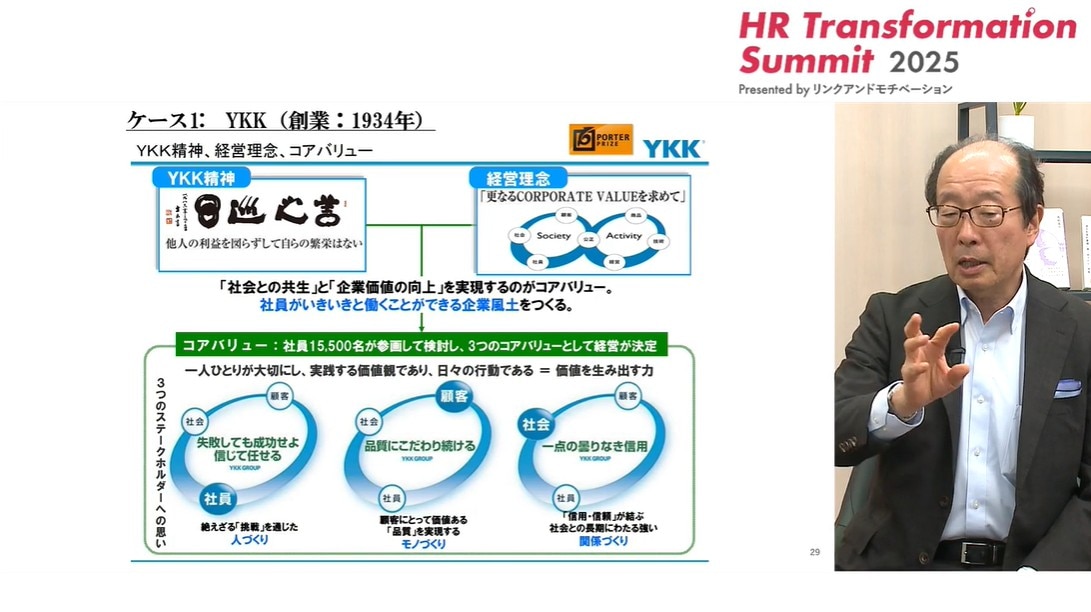

企業の例を1つご紹介します。YKKという会社は創業90年以上になりますが、初代の吉田さんが掲げた理念が「善の循環」です。「他人の利益を図らずして自らの繁栄はない」という考え方を大事にしてきた企業です。

スライドの下にある「3つのコアバリュー」には順番があります。まず社員から始まり、次に顧客に共感が広がり、その後、社会に受け入れられる。この順番が大事だというのがYKKの教えです。これって実は、江戸時代から日本がずっと守ってきた「三方良し」と同じ順番なんですね。売り手良し、買い手良し、世間良し。この順番で善の循環を広げていくのがYKKの信念であり、まさに「シン日本流」のやり方だと言えます。

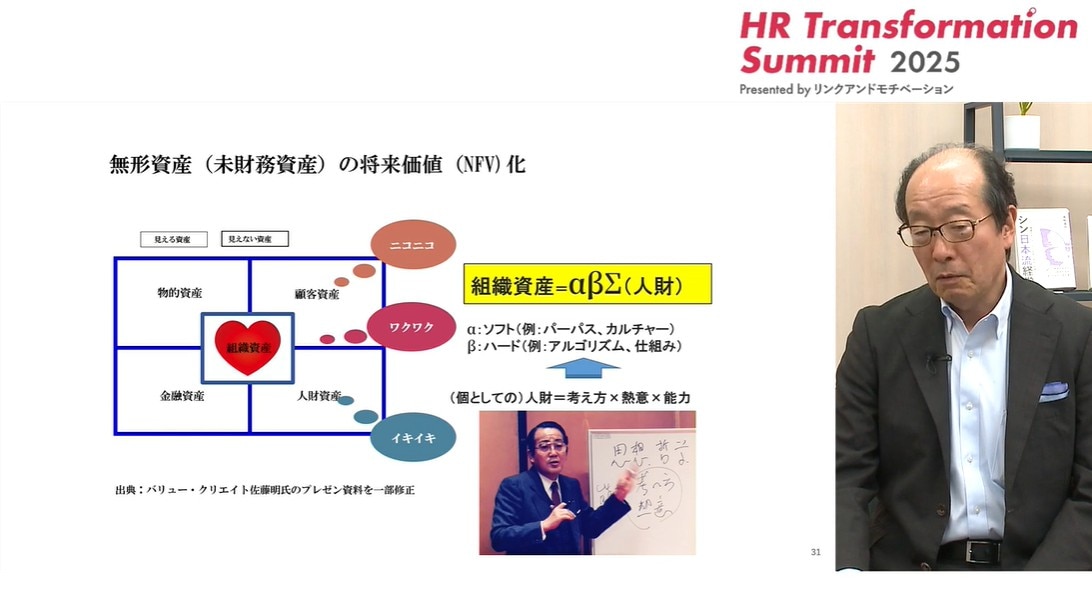

もう少し一般論に広げてみましょう。最近は「無形資産(未財務財産)」が大事だと言われるようになりました。

このスライドに5つの資産が並んでいますが、モノとカネは左の2つで、バランスシートに載っている資産です。残りの3つはバランスシートに載っていませんが、もっと大事な資産です。その中でも私がもっとも重視しているのが、真ん中にある「組織資産」です。組織資産がワクワクし始めると、「人財資産」が活性化されていき、イキイキとした社員が増えればお客さまがどんどんファンになってくれ、その結果、「顧客資産」が増えていく。この順番が大事です。

最近は「人的資本」という言葉が注目されていますが、根本に立ち返ってみると、「どうすれば人が5倍も10倍もやる気になってくれるのか?」という問いが生まれます。そこで行き着くのが、稲盛和夫流の成功の方程式です。これは、「考え方×熱意×能力」という3つの掛け算で表されています。

「考え方」は、私はパーパスのことだと思っています。パーパスは高いところを目指す指針ですが、それだけでは空回りしてしまいます。だからこそ「熱意(パッション)」が必要です。そして、「能力」は後からついてくるものだというのが稲盛流の考え方です。稲盛さんはこれを「未来進行形の能力」と呼んでいて、能力は「ポテンシャル」であればいいと言っています。

パーパスがあり、パッションがあり、そしてポテンシャルがある。私はこれを「3つのP」と呼んでいます。人的資本と言うと、すぐにスキルやリスキリングの話になりますが、私はスキルを磨くよりも「Will」を磨いたほうがいいと思っています。Willが高まってやる気になった人は5倍でも10倍でも学びます。だからこそ、パーパスとパッションが大事なんです。

これを別の言葉で言い換えているのが、「組織資産=αβ∑」です。組織資産をどうしたらワクワクさせられるのか?という問いに対する答えですね。αはソフト、βはハード、∑は人材、人の束を指しています。会社は人材の総和で成り立っているわけではなく、その総和を10倍化できるかどうかが会社の本質だと思っています。そのためにはαとβが必要です。

ソフトというのはパーパスやカルチャー、フィロソフィといった、みんなが大事にしている価値観です。ハードというのは、それらがアルゴリズム化され、仕組みになり、みんなの思いがスケールしていくようなメカニズムです。ソフトとハードが両輪となることで、人材の力が10倍化されていくわけです。

日本の会社はα(ソフト)が好きな会社は多いのですが、β(ハード)が強い会社は少ないです。そんな中でβ(ハード)が強い会社としては、リクルートやキーエンス、ファーストリテイリングなどが挙げられます。αとβを掛け合わせれば相乗効果が生まれます。だからこそ、それを目指さなければいけません。

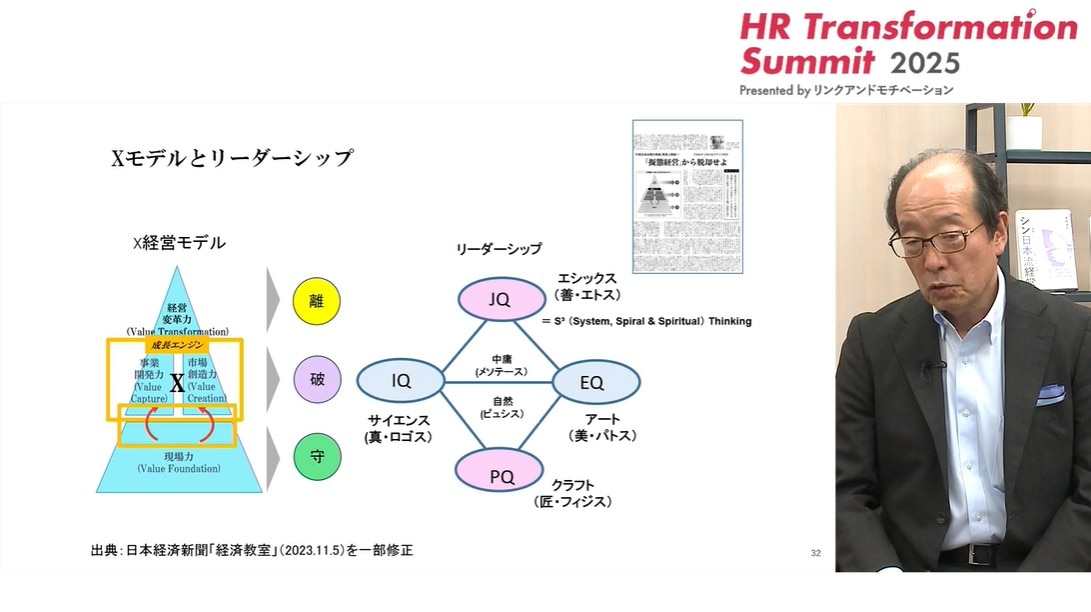

αとβを掛け合わせるために、また別のフレームワークをご紹介します。このスライドの左側の図のように、経営は大きく4つのブロックで成り立っていると考えています。一番下にあるのが「現場力」で、一番上にあるのが「経営変革力」です。真ん中は、私が「ツインエンジン」と呼んでいる「市場創造力」「事業開発力」という2つの力です。市場創造力は新しいマーケットをつくる力、事業開発力はそのマーケットで得られる利益をしっかりと自分のところに誘導する力です。日本企業はマーケットをつくっても利益をお客さんに全部持っていかれるようなお人好しの会社が多いのですが、本来はそれではいけません。利益はしっかりと自分たちに誘導し、ポケットにしまい込むのではなく再投資をする。その循環が回っていけば、日本企業はもっと進化できると思っています。

これまでの日本企業は現場力が強みでした。しかし、現場の思いだけで空回りしてしまうことも少なくありませんでした。だからこそ、現場力を「マーケットをつくる力」や「ビジネスモデルをつくる力」といった形に因数分解して、それを型にしていく。それができれば、現場力はさらに広がっていきます。そこに経営変革力が加われば、日本企業はどんどん強くなれるはずです。

それをするのに必要なリーダーシップのモデルが右側の図です。私は「4つのQ(Quotient)」が大事だと考えています。Quotientは指数のことです。よく言われるIQやEQはもちろん必要ですが、それだけでは不十分で、さらに大事なものが2つあります。

その1つが「PQ」です。Pは「Physics」のこと、つまり「現場力」です。実際に現場でものに触れて、ものから学ぶ力。こうした身体性を伴った力が大事です。もう1つが「JQ」です。Jは「Judgement」のこと、つまり「判断力」です。「真」や「美」は比較的分かりやすいのですが、「善」というのはとても難しく、「何が善なのか?」は一人ひとりが自分の中に判断軸を持っていなければ正解を導き出せません。ですから、JQを磨いていく必要があるのです。

その磨き方が「3つのS」です。一つは「システム(System)」で、システム全体を見る力。もう一つが「スパイラル(Spiral)」で、時間軸を見据える力。そして、最後が「スピリチュアル(Spiritual)」です。スピリチュアルと言うと少し怪しげに聞こえるかもしれませんが、経営者はみな、人智を超えたものに耳を傾ける感性を持っています。こうしたスピリチュアルな感覚を大事にすることも、JQを磨く上では欠かせません。

最後に、「シン日本流とは何か?」を簡単にまとめます。私は3つの要素があると考えています。1つは「利他心」。自分だけではなく周りを豊かにし、幸せにすることです。もう1つは「人基軸」。今日のテーマでもありますが、やはり人が軸であることが大事です。3つ目が「編集力」。これは、全体を見渡して編集する力です。

最後に、「シン日本流とは何か?」を簡単にまとめます。私は3つの要素があると考えています。1つは「利他心」。自分だけではなく周りを豊かにし、幸せにすることです。もう1つは「人基軸」。今日のテーマでもありますが、やはり人が軸であることが大事です。3つ目が「編集力」。これは、全体を見渡して編集する力です。

頭文字をとると、「APE(エイプ)」になります。APEは類人猿、つまりゴリラのことです。私は、APEに「スマート」を付け加えて「Smart APE」と呼んでいますが、この3つを実践していくことが、シン日本流の在り方だと考えています。私からは以上になります。

「未完なんだ」と思えば思うほど、挑戦する気持ちが生まれる

リンクアンドモチベーション 白木:お時間も迫ってまいりましたので、最後にお二方から一言ずつ頂戴してよろしいでしょうか。

リンクアンドモチベーション 小笹:今日お話ししたのは、書籍『組織と働き方の本質』に書いてあることのほんの一部にすぎません。私自身40年間、組織・人事・経営・マネジメントの領域に携わってきて、さすがにもう黙っていられないと、昨今のバズワードに対してバッサリと切り込んでいます。ご興味を持たれた方は、ぜひ手に取っていただければ幸いでございます。本日はありがとうございました。

一橋大学大学院 名和氏:私からのメッセージを一言で言うなら、「ポテンシャルを信じてください」ということです。完成していないほうがいいんです。「自分は未完なんだ」と思えば思うほど、挑戦する気持ちが生まれます。今がダメだと卑下する必要はありませんし、「できなかったことができるようになる」という過程そのものも楽しみなんです。

私は今68歳ですが、まだ自分の中にポテンシャルが眠っていると信じ、模索しています。若い方ならなおさら「伸びしろ」は満載です。できないと思うのではなく、伸びしろだと捉えたとき、それは大きな楽しみになります。ポテンシャルを信じて地道に積み重ねたその先に、大きな変化があるはずです。

リンクアンドモチベーション 白木:以上をもちまして、トークセッションは終了とさせていただきます。ご登壇いただいたお二方、ならびに視聴者のみなさま、ありがとうございました。

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら