みさき投資×三菱UFJフィナンシャル・グループ×Unipos 企業価値向上の分岐点は“人”にあり 「HR Transformation Summit 2025」イベントレポート

かつてないスピードと複雑性で事業環境が変化する中、経営にはより高度かつ多層的な対応が求められ、「人と組織の力」への期待が高まっています。私たちは創業から四半世紀、「人材こそが企業経営における最大・最強の資本」だと伝え続けてきました。人と組織の可能性を、未来につなげたい。私たちはそんな意志を持ち、「HR Transformation Summit 2025」を開催しました。

Session2では、みさき投資株式会社の中神康議氏、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの髙瀬英明氏、Unipos株式会社の田中弦氏をお招きし、「企業価値向上の分岐点は“人”にあり」というテーマでトークセッションを行いました。

【イベント実施日】

2025年7月29日

【スピーカー】

・みさき投資株式会社 代表取締役 中神 康議 氏

・株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 代表執行役専務 グループCSO 髙瀬 英明 氏

・Unipos株式会社 代表取締役会長 田中 弦 氏

【モデレーター】

・株式会社リンクソシュール 代表取締役社長 白藤 大仁

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら

「運行」ではなく「断行」するために、人間集団を作り直す

リンクソシュール 白藤:本セッションは、「企業価値向上の分岐点は“人”にあり」というテーマで進めてまいります。早速ですが、みさき投資の中神様からプレゼンテーションをお願いします。

みさき投資 中神氏:まず、日本が少し貧しくなってきている、という話から入らせていただきます。

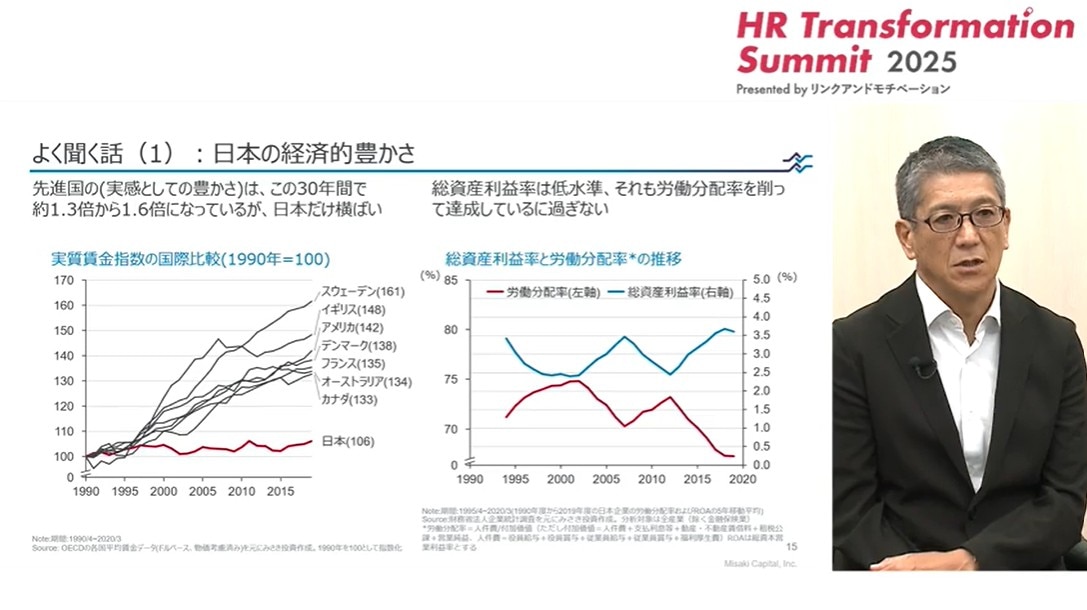

豊かさには、経済的な豊かさと精神的な豊かさがあると思います。経済的な豊かさですが、スライド左側のグラフは実質賃金の国際比較です。先進国では大体、物価が上がるのと同時に賃金も上がってきていて、結果として1.6倍くらいは豊かになったという実感があります。ところが、日本だけは実質賃金がほとんど変わっていません。物価も上がっていないけれど、賃金も上がっていないという状況です。

豊かさには、経済的な豊かさと精神的な豊かさがあると思います。経済的な豊かさですが、スライド左側のグラフは実質賃金の国際比較です。先進国では大体、物価が上がるのと同時に賃金も上がってきていて、結果として1.6倍くらいは豊かになったという実感があります。ところが、日本だけは実質賃金がほとんど変わっていません。物価も上がっていないけれど、賃金も上がっていないという状況です。

右側のグラフは、純資産利益率と労働分配率の推移です。なぜ日本が貧しくなってしまったのかというと、やはり企業の「稼ぐ力」に問題があります。ここではROA(総資産利益率)を取っていますが、日本企業はずっと低位で横ばいです。その中で労働分配率はどんどん下がってきている。そのため、経済的な豊かさを実感できない状況になっているということです。

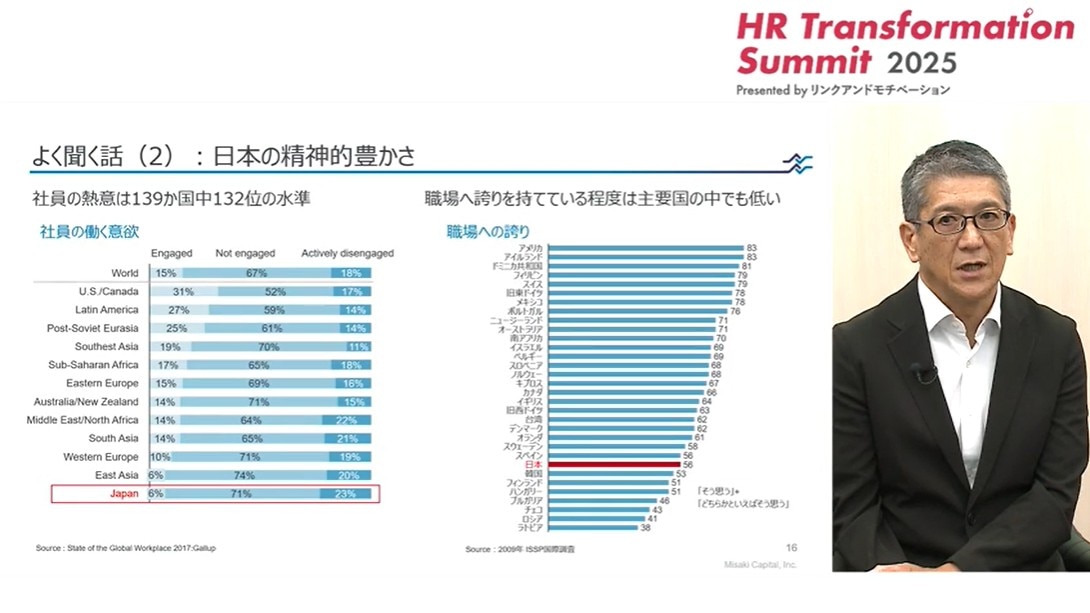

一方で、精神的な豊かさはどうでしょう。かつて、日本の会社は、社員の熱意が高いとか、職場に誇りを持っているとか、そういった姿があったように思います。しかし、最近のデータを見ると、働く意欲も職場への誇りも低いという結果が出ています。つまり、経済的にも精神的にも豊かさが失われてきているのが現状です。

一方で、精神的な豊かさはどうでしょう。かつて、日本の会社は、社員の熱意が高いとか、職場に誇りを持っているとか、そういった姿があったように思います。しかし、最近のデータを見ると、働く意欲も職場への誇りも低いという結果が出ています。つまり、経済的にも精神的にも豊かさが失われてきているのが現状です。

もちろん、サステナビリティやESGは大事です。ただ、今の社会課題の中で最大のものの1つはやはり「皆が貧しくなっている」ということではないかと思うのです。経済のエンジンは言うまでもなく企業です。家計はそのエンジンからの利益を受け取る側ですし、政府はそれを分配する側です。だからこそ、企業が元気にならなければどうしようもありません。その企業のエンジンは経営そのものです。したがって、日本企業の経営を、奇想天外と言えるほど大きく変えなければ、なかなか豊かさは生まれてこないというのが、私の問題意識でございます。

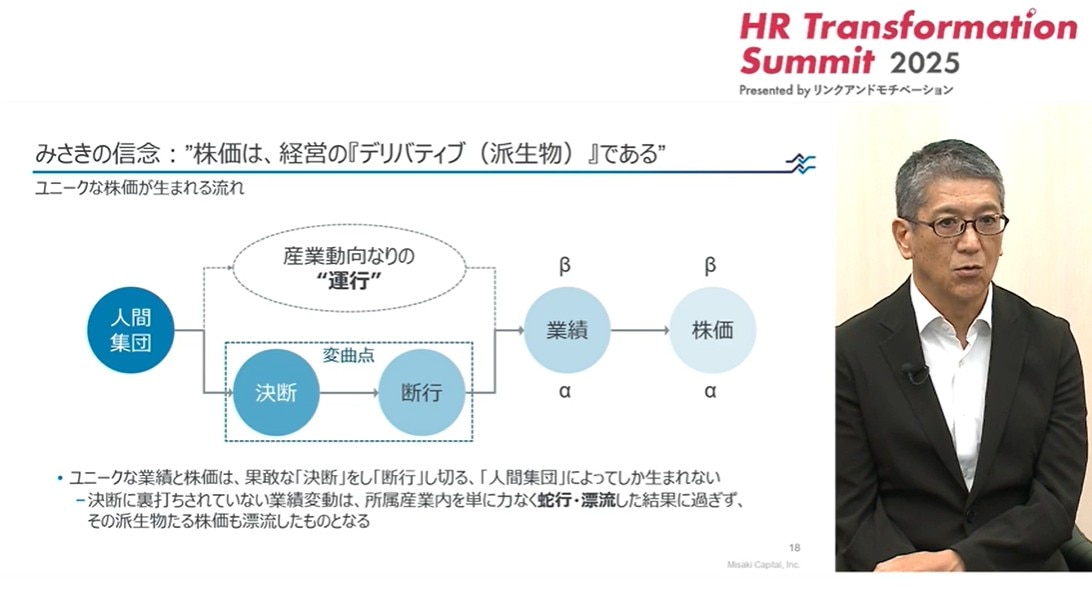

私は20年ほど投資家業をやっておりますが、つくづく株価というのはデリバティブ(派生物)だなと思います。何の派生物かというと、他ならぬ経営です。良い経営をすれば株価は上がるし、悪い経営をすれば株価は下がります。

では、その株価はどうやって決まるのでしょうか。まず当然ですが、業績に左右されます。ただし、株価には2つの要素があります。我々の業界では「β」と「α」と呼んでいます。βというのは、世の中全体や業界平均に沿った動きで株価がつく部分です。αというのはそれに関係なく、その会社固有の株価の上がり下がりです。

なので、株価は業績のデリバティブなのですが、業績にも2つあるということです。βの業績、つまり世の中や業界の平均に沿った業績は、経営というより「運行」していれば、産業動向なりに得られるものです。一方で、株価のαをつくるには、業績のαを出さなければなりません。業界平均とまったく異なる業績を出さなければ、株価のαにはなりません。では、どうしたら固有の業績を出せるのでしょうか。これは、よほどのことをしない限り出せません。

業界の他社が決断できないことを決断し、「うちはこうやるんだ」と腹をくくり、実際に「断行」しきることで初めて実現します。これは単なる「運行」とは違う「断行」であり、経営の変曲点とも言えるような決断です。

私は、世の中の会社は2つに分かれると考えています。「運行」しかできない会社と、決断して、「断行」していく会社です。では、この分岐は何で決まるのでしょうか。これはとりも直さず、その会社が抱えている「人間集団のクオリティー」です。忖度が働いたり、内部の調和を壊さないことを優先したりしている会社は、どうしても「運行」に流れてしまいます。一方で、心理的安全性が確保され、喧々諤々の議論ができる会社であれば、決断・断行が促され、業績のαが生まれ、それが株価のアルファへとつながります。結局、株価を通して経営を見ると、ユニークな業績や株価は、よほどの決断と断行ができる人間集団がなければ生まれないということが分かります。

私は、世の中の会社は2つに分かれると考えています。「運行」しかできない会社と、決断して、「断行」していく会社です。では、この分岐は何で決まるのでしょうか。これはとりも直さず、その会社が抱えている「人間集団のクオリティー」です。忖度が働いたり、内部の調和を壊さないことを優先したりしている会社は、どうしても「運行」に流れてしまいます。一方で、心理的安全性が確保され、喧々諤々の議論ができる会社であれば、決断・断行が促され、業績のαが生まれ、それが株価のアルファへとつながります。結局、株価を通して経営を見ると、ユニークな業績や株価は、よほどの決断と断行ができる人間集団がなければ生まれないということが分かります。

決断に裏打ちされていない業績変動は、所属している産業内を力なく蛇行したり漂流したりしているに過ぎず、たまたま良い業績が出ることはあっても、それは単にβの業績であり、株価もβの株価に過ぎません。これが、20年間投資業に携わってきて、あらためて気づかされたことです。だからこそ「企業価値向上の分岐点は人にある」と強く思うのです。

「人間集団のクオリティー」については、アカデミアの先生方も含め、様々な議論・分析がなされています。そこではたとえば、日本企業、特に衰退している企業には予定調和的な意思決定が多く、人間関係に偏重した経営が見られるのではないかという指摘があります。そして、そうした環境に適応するミドル人材が出世していき、会議を通す力がある人が上に上がっていく。このようなことが起きているのではないか、といった指摘もあります。

また、別の先生は、日本企業は株主主権ではなく従業員主権だと指摘しています。それ自体は悪いことではありませんが、「人の原理」だけで経営をしていると組織が窒息してしまいます。同質性の危険や閉鎖性の危険があり、ダイナミックな意思決定ができなくなります。悪平等に陥り、人間関係が過度に重視された意思決定が行われてしまいます。その結果、資本効率が低下したり、無理な多角化に走ったり、秩序を変えるべき時に抵抗感が勝ってしまったり、といった弊害が生じるのです。

確かに、私自身が投資家業を通して多くの会社を見ていると、こうした状況に陥っている会社は随分あるなと感じています。だからこそ、「人間集団をどう作り直すか?」ということが、とても重要だと考えています。私からは以上でございます。

MUFGが重視する「プロ度追求」と「エンゲージメント向上」

リンクソシュール 白藤:続きましてMUFGの髙瀬様、プレゼンテーションをお願いします。

MUFG 髙瀬氏:三菱UFJフィナンシャル・グループの企業価値向上に向けた取り組みについて、お話しいたします。

まず、グループの概要ですが、一言で申し上げれば総合金融グループです。その中で、特にお伝えしたいのは従業員の数です。国内外合わせて約15万人、そのうち海外が6割を占め、国内だけでも4万人以上の従業員が働いている会社です。このように大きな規模の人材をどのようにアセットとして捉え、どう活かしていくのか。これがまさに私どもに求められている課題であり、責任であると考えています。

私どもは2021年にパーパスを策定しました。これだけ多くの従業員が「何を目指して仕事をするのか」という観点から、「世界が進むチカラになる」という言葉をパーパスとして掲げ、全役職員の指針としています。

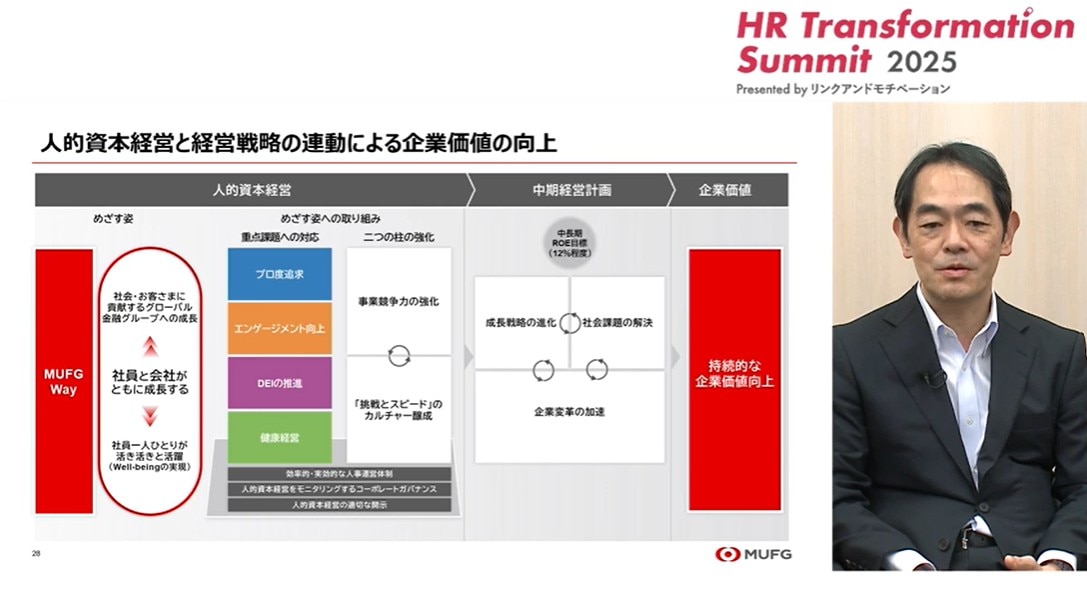

こちらのスライドは現在の中期経営計画です。現在は24年度から26年度までの計画を推進中ですが、これは23年度に策定したもので、その際は私も担当役員として喧々諤々と議論を重ねました。この計画のポイントは、パーパスの実現に向けて3つの経営戦略を掲げていることです。1つ目は「成長戦略の進化」、2つ目は「社会課題の解決」、3つ目が、この2つを支える「企業変革の加速」です。

こちらのスライドは現在の中期経営計画です。現在は24年度から26年度までの計画を推進中ですが、これは23年度に策定したもので、その際は私も担当役員として喧々諤々と議論を重ねました。この計画のポイントは、パーパスの実現に向けて3つの経営戦略を掲げていることです。1つ目は「成長戦略の進化」、2つ目は「社会課題の解決」、3つ目が、この2つを支える「企業変革の加速」です。

本日のテーマである「人的資本」は、この中の2つの戦略に組み込まれています。1つは「社会課題の解決」の中に、社会全体で人的資本重視の経営を推進していくという課題があり、これは私どもだけでなく、お客さまも含めてどうサポートしていくかという観点も入っています。もう1つは、私たち自身が変革していかなければならないという点であり、3つ目の「企業変革の加速」の中に、「人的資本の拡充」として明確に位置付けています。

中期経営計画を策定・実践していく中で強く意識しているのは、経営戦略と人的資本経営・人事戦略を同期させることです。それにより、持続的な企業価値向上につなげていくという考え方をしています。

具体的には、このスライドの左から2つ目のところに掲げているのですが、「プロ度追求」「エンゲージメント向上」「DEIの推進」「健康経営」の4つです。この4つを重点課題として推進しているところです。4つの重点課題の中でも特に重視している「プロ度追求」と「エンゲージメント向上」ついて少し詳しくご説明します。

具体的には、このスライドの左から2つ目のところに掲げているのですが、「プロ度追求」「エンゲージメント向上」「DEIの推進」「健康経営」の4つです。この4つを重点課題として推進しているところです。4つの重点課題の中でも特に重視している「プロ度追求」と「エンゲージメント向上」ついて少し詳しくご説明します。

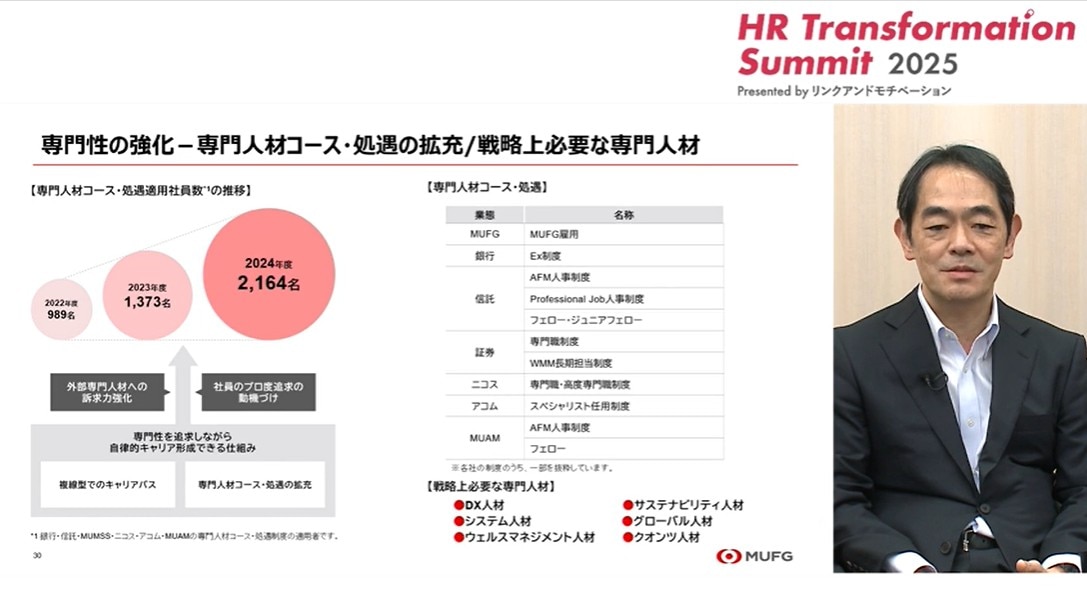

まず「プロ度追求」です。一人ひとりの従業員が専門性を高め、キャリアを深掘りしていくことはもちろんですが、金融業務は非常に多様化・高度化しているため、外部人材の採用を含めて、プロフェッショナルを増やしていくことが重要になっています。そこでMUFGでは、銀行や信託、証券など6つの業態それぞれに「プロ制度」を設けています。DX、サステナビリティ、システムなど、戦略上、必要性の高い分野を中心にプロ認定を行っています。

プロに認定された従業員は、待遇についてもマーケットと対比してフェアな形で支給されるよう、フレキシビリティを持った運営をしています。プロと認定された従業員はここ数年で倍以上になっており、現在は2,000人以上がプロ人材として活躍しています。

さらに、プロを育成する観点では、各種の研修を整備しています。特に、AIやシステムなどデジタル分野は重要性が増しているので、全社員向けからマネジメント層向けまで幅広い研修プログラムを整備し、デジタル人材の育成に努めています。研修受講者は年々増加し、2026年度には1,000名を超える見込みです。また、資格取得を推奨し、そのためのサポートも積極的に行っています。

さらに、プロを育成する観点では、各種の研修を整備しています。特に、AIやシステムなどデジタル分野は重要性が増しているので、全社員向けからマネジメント層向けまで幅広い研修プログラムを整備し、デジタル人材の育成に努めています。研修受講者は年々増加し、2026年度には1,000名を超える見込みです。また、資格取得を推奨し、そのためのサポートも積極的に行っています。

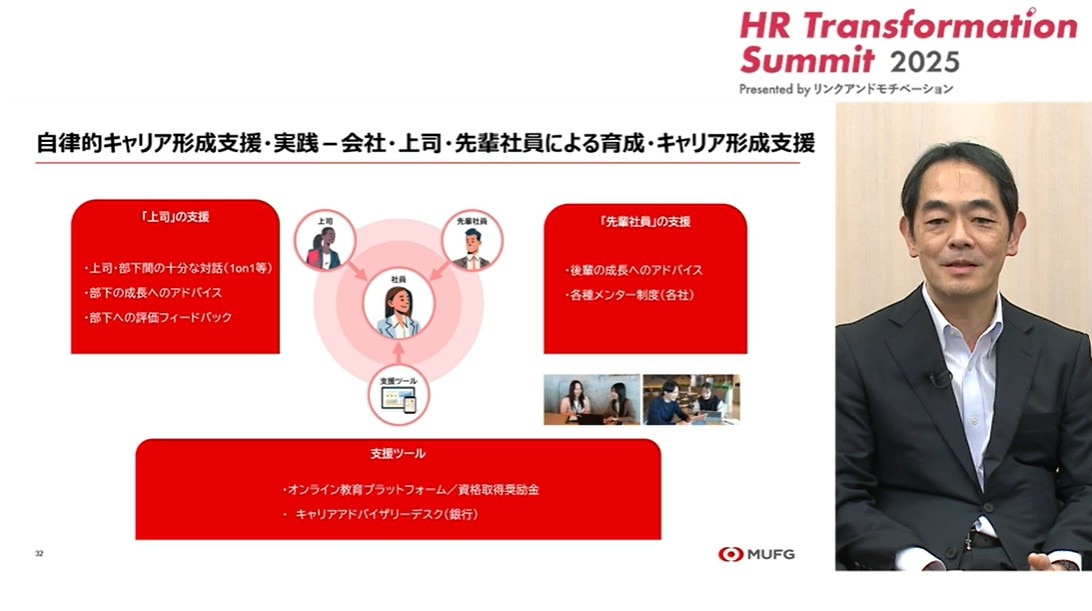

次に「エンゲージメント向上」です。こちらについては、3つの取り組みをご紹介します。1つ目は「キャリア形成支援」です。従業員が自律的にキャリアを形成できるよう、上司によるサポートを強化しています。1on1やフィードバック面談を通して、上司が親身になってアドバイスできるよう、上司向けの研修も拡充しています。また、メンター制度を整備し、先輩が後輩を支援する仕組みや、役員がメンターとなって女性従業員をサポートする仕組みも導入しています。私自身も昨年は4名のメンティーを担当していました。さらに、資格取得の奨励金を設ける、従業員が悩んだときにアドバイスを受けられるキャリアアドバイザリーデスクを設けるなど、支援ツールも整えています。

2つ目は「挑戦機会の提供」です。従業員の挑戦を促すため、「Job Challenge」というグループを横断した公募制度を拡充しています。2024年度は応募者が約2,300名、合格者は約1,200名に上っています。従業員の「こういうところで働きたい」「こういう挑戦をしてみたい」といった気持ちを後押しできるようなプラットフォームを強化しています。

2つ目は「挑戦機会の提供」です。従業員の挑戦を促すため、「Job Challenge」というグループを横断した公募制度を拡充しています。2024年度は応募者が約2,300名、合格者は約1,200名に上っています。従業員の「こういうところで働きたい」「こういう挑戦をしてみたい」といった気持ちを後押しできるようなプラットフォームを強化しています。

3つ目は「適切な環境・処遇の提供」です。業績がしっかりと処遇に反映されるようにするとともに、個々の従業員の頑張りにきちんと報いるということを意識して、実質賃金の引き上げを行っています。また、株式交付制度の導入もあります。従業員に株を持ってもらい、働くことで株価の向上につながれば、それがインセンティブとして返ってくる仕組みです。加えて、福利厚生を拡充し、職場の内外で従業員の生活を支える取り組みを進めています。

以上が、私どもの「人を大切にする経営」のサマリーです。こうした取り組みについては、今年6月末に公表した「Human Capital Report」にまとめられております。私からは以上でございます。

人的資本開示を通して、課題をどう克服し、どう変化していくのかを語る

リンクソシュール 白藤:続きまして、Uniposの田中様、プレゼンテーションをお願いします。

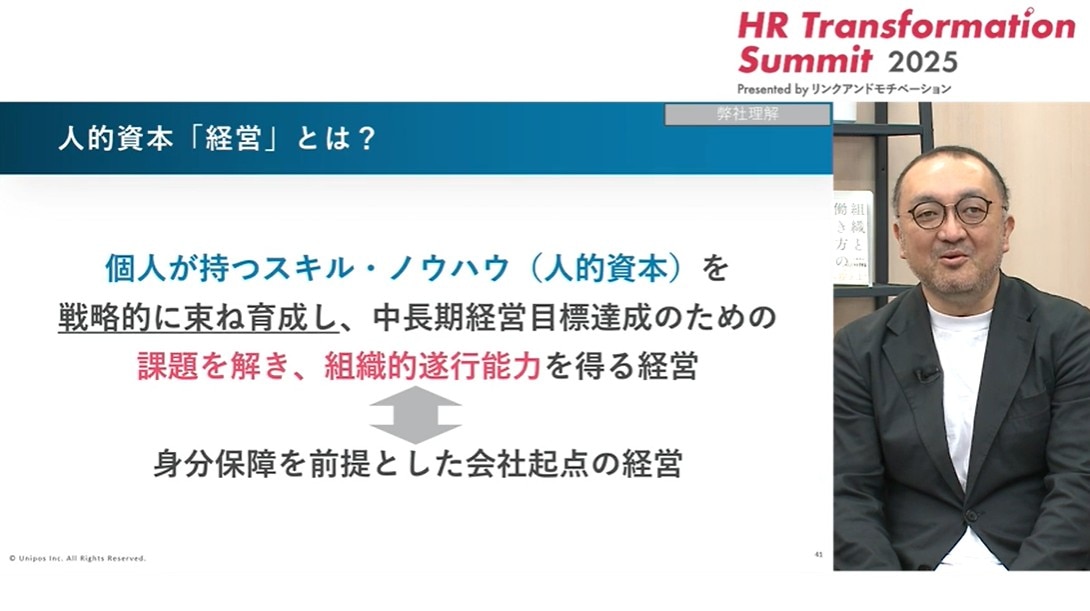

Unipos 田中氏:人的資本経営について私が問題意識を持っているのは、日本の企業は長い間、身分保障を前提とした、つまり、会社を起点とした経営を続けてきてしまったのではないかということです。

先ほど、中神さんのプレゼンにもあったように、「運行」すること、「順行運転」することが、短期的に業績を上げるには一番リスクが少ないやり方なのだと思います。ですが、世の中がこれだけダイナミックに変化し、人口減少をはじめとする大きな社会変化が起きている状況を考えると、この先、順行運転では通用しなくなるのは間違いありません。だからこそ、戦略的かつ共創的に、会社のやり方を変えていかなければいけないと考えています。

ここで注目すべきは、人のパワーや組織のパワーです。これを戦略的に束ね、育成することができれば、もっと大きな力を発揮できると私は確信しています。そして、その力をさらにブーストするための方法もあると考えています。これが、私なりの人的資本経営の定義です。

一方で、今は人的資本の「開示ブーム」が起きていて、ともすると他の会社と比較可能な指標ばかりが増えてしまっていると思っています。ただ、先ほど申し上げたとおり、本来はもっと戦略的に考えなければいけません。たとえば、新規事業が大きく伸びている会社と、既存事業をしっかり守り、収益を上げている会社とでは、戦略はまったく異なるはずです。また最近は、経営者の代替わりが進んでいますが、経営者が代われば当然やり方も変わります。ですから、どの会社にも同じようなパッケージを当てはめて一律に開示するのは、やはり違うのではないかと感じています。

一方で、今は人的資本の「開示ブーム」が起きていて、ともすると他の会社と比較可能な指標ばかりが増えてしまっていると思っています。ただ、先ほど申し上げたとおり、本来はもっと戦略的に考えなければいけません。たとえば、新規事業が大きく伸びている会社と、既存事業をしっかり守り、収益を上げている会社とでは、戦略はまったく異なるはずです。また最近は、経営者の代替わりが進んでいますが、経営者が代われば当然やり方も変わります。ですから、どの会社にも同じようなパッケージを当てはめて一律に開示するのは、やはり違うのではないかと感じています。

では、人的資本開示にはどのような切り口が必要なのでしょうか。私は「課題」だと思っています。課題というのは、理想と現状の間にあるギャップです。「こういうことを目指しているが、そのためにこの課題を克服しなければならない。だから経営戦略と人事戦略を連動させて、人にこれだけの投資をする」といった考え方が大事です。ところが実際には、一番最後のステークホルダーに対する見栄えを意識するあまり、せっかく社内にいろんな人事戦略があっても、それが全然表出していない。これが問題だと感じています。

私がよく聞かれるのは、「人に投資した結果、どのくらい儲かるかを証明しなければいけないんですか?」ということです。しかし、実際にはどのアナリストもファイナンシャルリターンを証明しろとは言っていません。そうではなく、経営戦略、特に中長期の計画を達成するために、人や組織の課題をどう克服し、どう成長できるのか。そのストーリーを教えてくださいと言っているのです。

ところが、いろいろ突き詰めて考えていくうちに、いつの間にか「ファイナンシャルリターンの証明」に変わってしまいます。経営戦略と人材戦略の連動は極めて重要ですが、それは、ファイナンシャルリターンの証明ではありません。そこを誤解してはいけません。

さらに言えば、人だけで課題を解決できるわけではありません。当然ですが、市場がどうなっているか、プロダクトがどうなっているかといった要素と組み合わさって初めて企業価値は生まれます。ですから、人的資本だけでリターンを証明しようとするのは極めて難しいと思います。

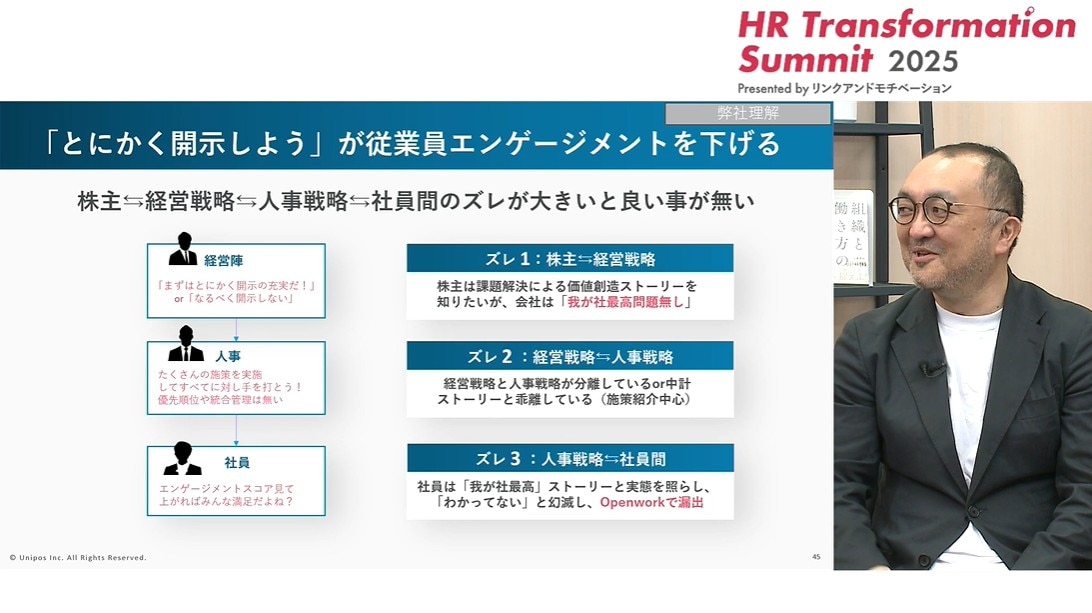

とはいえ、株主に対して説明する必要があるわけですが、経営陣が「とにかく開示しよう」という姿勢でいると良いことはありません。「我が社最高問題なし」というような開示をする企業は少なくありませんが、現場の従業員から「いや、結構パワハラあるよね」といった声が出ると、メッセージにズレが生まれてしまいます。このズレが生じないようにすることが重要ですが、現在はここがズレている会社が多いように思います。

では、こうしたズレはどのように解消すればいいのでしょうか。私は「課題」を中心に据えることが大事だと思います。たとえば、「うちの会社にはこういう課題があります。しかし、それを解決するために教育を行い、プロを育成する仕組みも用意しています」などと伝えることです。「このくらい機会があるよ」と言ってあげると、人間って「ちょっとやってみようかな」と思えるものです。

では、こうしたズレはどのように解消すればいいのでしょうか。私は「課題」を中心に据えることが大事だと思います。たとえば、「うちの会社にはこういう課題があります。しかし、それを解決するために教育を行い、プロを育成する仕組みも用意しています」などと伝えることです。「このくらい機会があるよ」と言ってあげると、人間って「ちょっとやってみようかな」と思えるものです。

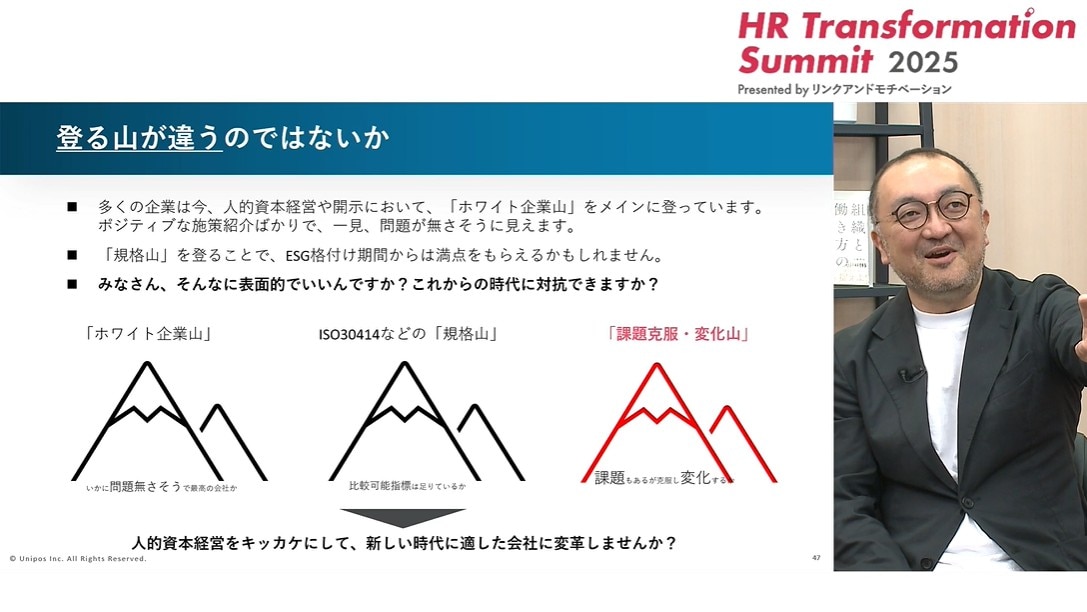

今申し上げたことをまとめたのが、このスライドです。世の中の多くの企業は「ホワイト企業山」を登りたがる傾向があります。ポジティブな施策紹介ばかりで、一見問題がなさそうに見えます。また、「規格山」を登る企業もありますが、これはあくまでもガイドラインどおりの開示です。ESG格付け機関からは満点がもらえるかもしれませんが、その会社のユニークなストーリーは見えません。

今申し上げたことをまとめたのが、このスライドです。世の中の多くの企業は「ホワイト企業山」を登りたがる傾向があります。ポジティブな施策紹介ばかりで、一見問題がなさそうに見えます。また、「規格山」を登る企業もありますが、これはあくまでもガイドラインどおりの開示です。ESG格付け機関からは満点がもらえるかもしれませんが、その会社のユニークなストーリーは見えません。

私は、いちばん右の「課題克服・変化山」を登るべきだと考えています。人的資本開示を通して、課題をどう克服し、どう変化していくのかを語るのです。そういった開示をしないと、極めて表面的で教科書的な開示に終わってしまいます。

最後に「キャリア自律」についてお話しします。多くの経営者が「うちの社員は自主性がない」「みんなおとなしい」と言います。しかし、それはコミュニケーションの問題だと思っています。たとえば、経営陣が「うちの会社は何の問題もない。ホワイトで挑戦心にあふれる素晴らしい会社だ」といったメッセージを発したら、従業員は「何を言っているんだろう」と思うでしょう。この話の一番の問題は、「課題はない」と伝えることで、従業員が「自分の介在価値はない」と考え、「それなら順行運転でいいよね」という姿勢になってしまうことです。

「うちの会社はこれをやりたいが、今はこういう組織課題がある。でも、課題を克服できれば達成できる。しかも、課題を克服するための機会はたくさんある。だから、みんなの力を貸してほしい」など、私が提案したいのはこういった伝え方をすることです。そうすることで、従業員は「うちの会社は課題ばかりだけど、自分の介在余地があるな」と気づきます。介在余地に気づいた従業員は、「このスキルを学んでみようかな」「週末に勉強しようかな」といった意識が喚起されるものです。逆に、自分の介在価値がない会社だと捉えた従業員は、「週末は遊んでいたほうがいい」と考えるでしょう。

つまり、従業員のキャリア自律や自主性というものは、経営陣からの課題提起の仕方に大きく左右されるということです。課題提起をしない、あるいは課題提起が薄い会社であるほど、従業員は「言われたことだけやっていればいい」と、順行運転にとどまってしまいます。経営陣のコミュニケーションを変えることが重要であり、それによって成果は大きく変わってくるのかなと思っています。

企業価値向上を実現するために、経営者と従業員は何を実践すべきなのか?

リンクソシュール 白藤:最後に時間の許す限り、トークセッションを進めていきたいと思います。本セッションのタイトルにもつながる問いとして、「企業価値向上を実現するために、経営者と従業員は何を実践すべきなのか?」をお伺いします。髙瀬様、いかがでしょうか。

MUFG 髙瀬氏:先ほど、「世界が進むチカラになる」という当社のパーパスについてお話ししましたが、掲げるだけでは意味がありません。組織で働く従業員一人ひとりが自分事として捉え、日々の業務や日常生活の中で実践していくことが大切だと考えています。

そのために、当社の行動指針である『MUFG Way』の共鳴セッションを実施しています。ここで大切にしているのが「共鳴」という考え方です。単なるパーパスの浸透にとどまらず、「共に響き合い、共に動く」という思いを込めて、対話やワークショップなどを展開しています。

リンクソシュール 白藤:「パーパスの自分事化」と「共鳴」というキーワードが非常に印象的でした。MUFG様のお取り組みを踏まえて、田中さん、中神さんからも一言ずついただけますか。

Unipos 田中氏:「共鳴」という言葉は本当に素晴らしいと思います。ただ、それを実現するには「熱」を伝えることが欠かせない、と強く感じています。

最近、AIに「熱伝導とは何か?」と尋ねたところ、効率的に熱伝導を行うには、熱を持つ側の粒子が大きく振動している必要があると説明されました。組織も同じで、単なるインセンティブ設計ではなく、「熱を持った人材」が思い切り動くことで変革が生まれるのではないか。そんな視点を持ちながら、お話を拝聴していました。

みさき投資 中神氏:いまの「熱伝導」の例えも非常に興味深いですね。共鳴や自分事化を通じて、私たちは社会課題にユニークに挑もうとしている。その姿勢自体が従業員にとって誇りになるはずです。

そうなれば、人間集団のクオリティーが高まり、「決断」と「断行」ができるようになる。その結果としてαの業績が生まれます。そして業績は従業員に還元される原資となる。この循環が回るように取り組んでいくことこそが、企業にとっての大きな伸びしろなんだと、お二人のお話を伺いながら改めて実感しました。

リンクソシュール 白藤:ありがとうございました。1700年代のアダム・スミスの時代から「人」の重要性は語られてきましたが、いま改めて「人」と真剣に向き合う時代に入ったのだと思います。

本日いただいたお三方の力強いメッセージを、私たち自身の胸に刻み、周囲に火を灯していけるような存在でありたいと強く感じました。

以上をもちまして、本日のトークセッションを終了いたします。ご登壇いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら