岩本教授×経済産業省×Honda 人的資本経営の「実践から社会実装」へ 「HR Transformation Summit 2025」イベントレポート

かつてないスピードと複雑性で事業環境が変化する中、経営にはより高度かつ多層的な対応が求められ、「人と組織の力」への期待が高まっています。私たちは創業から四半世紀、「人材こそが企業経営における最大・最強の資本」だと伝え続けてきました。人と組織の可能性を、未来につなげたい。私たちはそんな意志を持ち、「HR Transformation Summit 2025」を開催しました。

Session3では、慶應義塾大学大学院の岩本隆氏、経済産業省の今里和之氏、本田技研工業株式会社の安田啓一氏をお招きし、「人的資本経営の実践から社会実装へ~政策×学術×実務で語る、変革のこれから~」というテーマでトークセッションを行いました。

【イベント実施日】

2025年7月30日

【スピーカー】

・慶應義塾大学大学院経営管理研究科 講師 山形大学 客員教授 岩本 隆 氏

・経済産業省 経済産業政策局 産業人材課 課長 今里 和之 氏

・本田技研工業株式会社 コーポレート管理本部 人事統括部長 安田 啓一 氏

【モデレーター】

・株式会社リンクアンドモチベーション モチベーションエンジニアリング研究所 上席研究員 林 幸弘

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら

経営戦略と連動した人材戦略を実践するために

リンクアンドモチベーション 林:本セッションは「人的資本経営の実践から社会実装へ~政策×学術×実務で語る、変革のこれから」というテーマで進めてまいります。早速ですが、経済産業省の今里様、政策の視点からプレゼンテーションをお願いします。

経済産業省 今里氏:人材を資本と捉えて、人材に必要な投資を行い、人材の価値を最大限に引き出して企業の中長期的な競争力や価値向上につなげていくこと。これが人的資本経営の考え方です。

これまで、政府としても人的資本経営の推進に取り組んできましたが、一番の問題意識は、2020年前後から本格的に労働力人口が減少するフェーズに入ってきたということです。労働市場の中で多くの人をふんだんに活用できた時代は終わり、一人一人を大事にし、その活躍を引き出していかなければ、日本経済全体の活力にはつながらない。まさに、そういった時代に突入しているというのが、経済産業政策全体の課題意識としてありました。

そうした中で、経営戦略と人事戦略を連動させて企業価値の向上につなげていくという意味で、「人材版伊藤レポート」を公表したのが、2020年の9月でした。2021年にはコーポレートガバナンス・コードの改定がありました。2022年には「人材版伊藤レポート2.0」を公表し、「人的資本経営コンソーシアム」を立ち上げました。さらに、開示・可視化を進めていくにあたっての「人的資本可視化指針」を公表し、2023年、有価証券報告書における人的資本情報の開示拡充につながってきたというのが、これまでの簡単な流れです。

人的資本経営を実現するための考え方・進め方として大事なのは、「経営戦略と連動した人材戦略をどう実践するか」ということです。単に頭で理解するだけでなく、具体的に実践していくことが重要です。そして、もう1つ重要なのが、それをどのように可視化して社会に見せていくのか、つまり開示です。「実践」と「開示」は、人的資本経営の両輪とも言えるものです。実践を進める考え方として「人材版伊藤レポート2.0」を、可視化を進める考え方として「人的資本可視化指針」を提示し、これらを全体の羅針盤として取り組みを進めているところでございます。

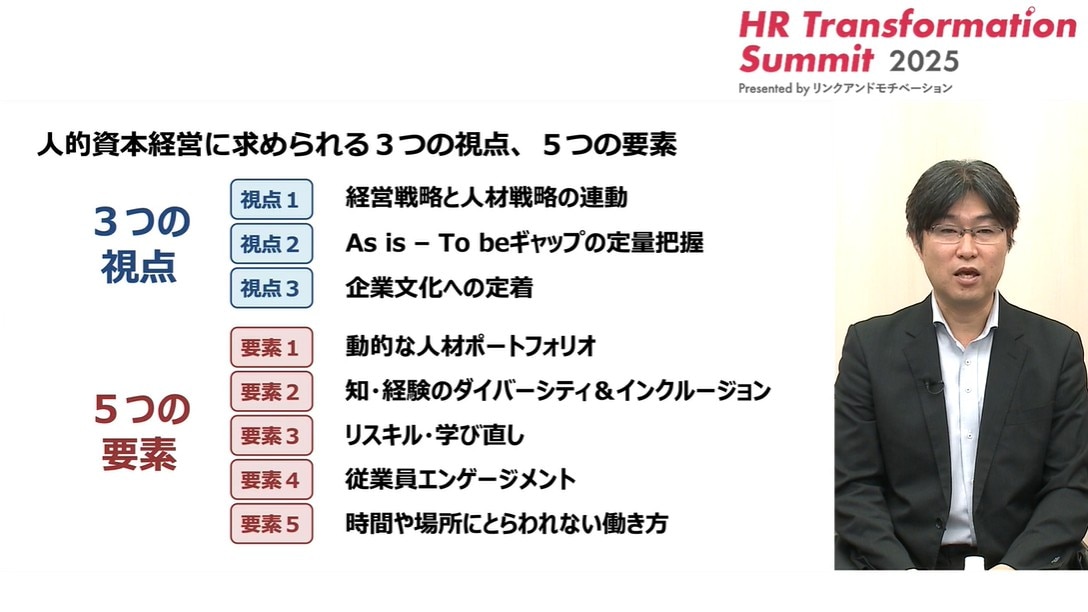

「人材版伊藤レポート」では、人的資本経営の基本的な考え方を「3つの視点と5つの要素」という形で整理しています。

人的資本経営の根本には、企業価値を高め、競争力強化につなげていく経営戦略が前提にあり、「その経営戦略を実現するためにどのような人材戦略を立てていくのか?」という点があります。さらに言えば、「こういう人材がいるから、こういう経営戦略を取ってみよう」という形もあるでしょう。いずれにしても、経営戦略と人材戦略が相互に連関しながら企業価値の向上を図っていくことが、人的資本経営の根幹です。これが、3つの視点の1つ目です。

人的資本経営の根本には、企業価値を高め、競争力強化につなげていく経営戦略が前提にあり、「その経営戦略を実現するためにどのような人材戦略を立てていくのか?」という点があります。さらに言えば、「こういう人材がいるから、こういう経営戦略を取ってみよう」という形もあるでしょう。いずれにしても、経営戦略と人材戦略が相互に連関しながら企業価値の向上を図っていくことが、人的資本経営の根幹です。これが、3つの視点の1つ目です。

このような取り組みを進めていくうえでは、2つ目の視点が不可欠です。現状とあるべき姿にどのようなギャップがあるのかを把握し、それをKPIとして取り組みを進めていくという視点です。さらに、こうした取り組みをいかに企業文化として定着させるかという3つ目の視点も欠かせません。

次に、人的資本経営の現在地についてです。人的資本経営コンソーシアムの会員企業にアンケートを実施した結果がこちらのスライドです。

左が2022年調査の結果、右が2024年調査の結果です。2022年は、人的資本経営の「重要性を意識していない」、あるいは「重要性は認識しているが何もやっていない」という企業が多くありました。しかし、2024年は、「具体的に対応策を検討している」、あるいは「対応策を実行している」という企業の数が増えています。人的資本経営の重要性がある程度浸透し、取り組みに着手した企業が増えているのが全体像かと思います。

ただ、もう1つ分かることは、「対応策を実行した上で見直しをしている」、あるいは「その結果として成果創出につながっている」という企業はまだまだ少ないということです。

こうした現状を踏まえて、我々が着手した取り組みの1つが、「人的資本経営コンソーシアム」です。昨年の第2期までは、人的資本経営の実践についてみんなで語る「実践分科会」という形で、複数回のワークショップを開催しました。企業の方々にご登壇いただき、取り組みについてご紹介いただき、その後のワークショップで意見交換を行いました。その中で、人事担当者やCHROの方々のネットワーク形成も図ってきました。

開示については、こうしたワークショップに加え、投資家の方々をお招きし、「投資家はどのような点を見ているのか」「具体的にどのような開示があれば投資家にとってありがたいのか」といったことを直接対話する場を設けました。

先ほどの調査結果からも分かるように、我々の課題は実践の取り組みをもう一段進め、PDCAを回しながら企業価値向上を図るアクションを促すことです。そのために、第3期からは「実践プログラム」という形で、より踏み込んだ形のワークショップを開催しています。もう1つ、「地域版人的資本経営コンソーシアム」も立ち上げました。これは、人的資本経営の取り組みを地方の中堅企業・中小企業にも広げ、日本全体に浸透させることを目指すコンソーシアムです。

それぞれ、もう少し詳しくご説明します。まず「実践プログラム」ですが、単発のワークショップから、半年間連続のシリーズとして実施するようにしました。その際、すでに多くの人的資本経営の実践の取り組みを進めている企業に「伴走支援企業」としてご参加いただき、自社の取り組みについて語っていただくようにしました。そして、これから人的資本経営を実践しようと考えている「参加企業」を募り、伴走支援企業と半年間ペアになって一緒に取り組んでいただく形にしています。

実践プログラムを始めてみると、伴走支援企業の方々から「議論を通して自分たちも新たな気づきが得られた」といった声が多く聞かれました。参加企業だけでなく、伴走支援企業にとっても学びのある場になっていると感じています。半年間という限られたスパンの取り組みなので、華々しい成果を出すことよりも、お互いに学び合うプロセスに価値があると考えています。実践プログラムで得られた成果や気づきは、コンソーシアムのメンバーに幅広くLessons Learnedとして共有し、取り組みのフィードバックにつなげたいと思っています。

次に「地域版人的資本経営コンソーシアム」についてです。始める前は「これまで三大都市圏の大企業が先行して進めてきたものを、地方の中堅・中小企業に広められるのだろうか」という不安があったのですが、今は手応えを感じています。

広島で、フジワラテクノアートという地元企業に取り組みをご紹介いただいたことがあったのですが、同社はまさに人を生かす経営をずっと実践されており、採用率や定着率は非常に高い水準にありました。広島以外でもいくつかの企業の取り組みを調査・ヒアリングしたのですが、「人的資本経営」という言葉こそ使っていなくても、すでに同様の取り組みによって成果につなげている企業が数多く存在していることが分かりました。わずか2~3ヶ所を訪れただけでも人的資本経営の素晴らしい実践例に触れることができ、地域には大きなポテンシャルがあると実感させられました。これをいかにして社会全体のムーブメントにつなげていけるかが、我々の今後の課題だと考えています。私からは以上になります。

「定量性」「論理性」「納得性」を重視して人的資本インパクトパスをつくる

リンクアンドモチベーション 林:続きまして、岩本先生、学術の視点からプレゼンテーションをお願いします。

慶應義塾大学大学院 岩本氏:近年は、海外でも人的資本経営の重要性が高まってきていますが、そこには、大きく2つの潮流があると考えています。

1つ目は、「産業構造の大きな変化」です。今は「第四次産業革命」の時代だと言われていますが、この構造変化が大きく関わっています。2つ目は、「サステナビリティ経営の必須化」です。SDGsの目標年である2030年は5年後に迫っており、すでに「ポストSDGs」の議論も始まっています。いずれにせよ、企業はサステナブルな開発目標に向けて経営をしていかなければならない。これは世界的な潮流になっています。

「産業構造の大きな変化」について、少し詳しくご説明します。今まさに真っ只中にある第四次産業革命は、第三次産業革命の延長線上にあるものです。第三次ではコンピューターやインターネットが登場し、ソフトウェアビジネスが大きくなっていきましたが、今はさらにその先に進み、大量のデータを安価に扱えるようになっています。生成AIやAIエージェントといった新しい技術が、新たな産業を次々と生み出しています。

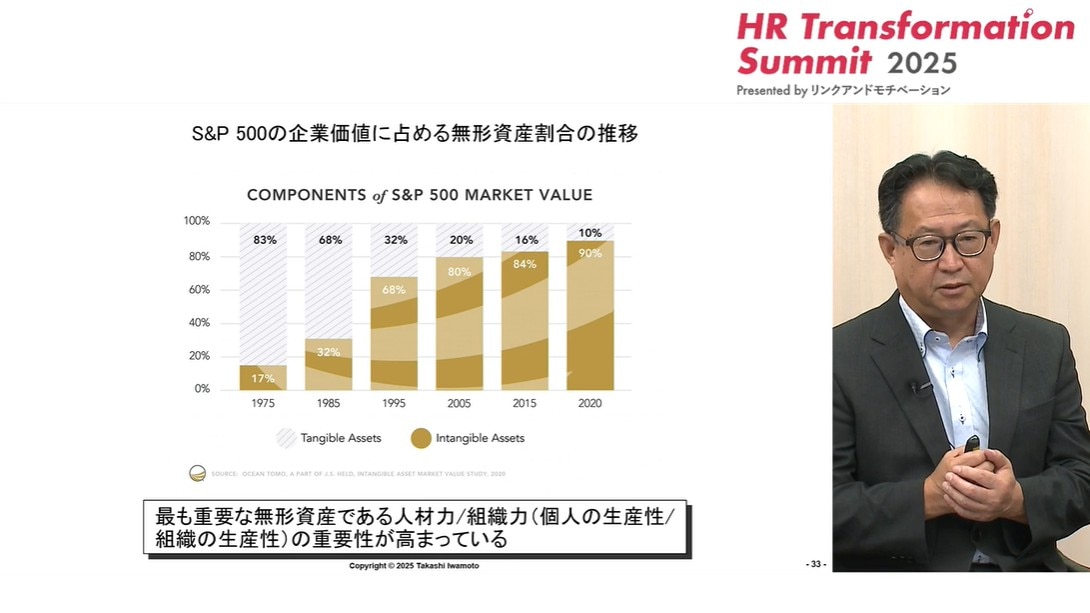

第四次産業革命の影響は、アメリカのS&P500における企業価値に占める無形資産の割合にも表れています。

アメリカは日本より早くからソフトウェアビジネスが拡大し、特に1990年代以降はGAFAMなどが急成長しました。その結果、企業価値に占める無形資産の割合が大きく上がり、2020年には実に90%が無形資産となっています。これは、投資家からすると、財務諸表を分析しても企業価値の10%しか分からないということです。これでは投資判断ができないため、「無形資産の価値を示してほしい」というニーズが高くなるのは当然です。

無形資産には様々なものがありますが、もっとも重要なのが「人材」であり、その重要性が飛躍的に高まっているのが現在です。昨年、OpenAIのサム・アルトマンCEOが「1人ユニコーン」という言葉を発信しました。ユニコーンとは、企業価値10億ドル(約1,500億円)の企業を指します。つまり、1人の従業員が1,500億円の価値をつくれる時代が来るということです。現時点で1人ユニコーンのスタートアップはありませんが、「10人ユニコーン」規模の会社はいくつか存在しています。

人の生産性を飛躍的に高めることができる時代を迎えています。通常、企業は1人当たりの売上や1人当たりの利益で生産性を測りますが、一般的には売上で2,000万~3,000万程度でしょう。ところが、今後はそれが億、何十億、さらには数千億という規模にまで拡大する可能性があります。1人ユニコーンは決して実現不可能な話ではありません。

もう1つの大きな変化である「サステナビリティ経営の必須化」についても少し詳しくご説明します。サステナビリティの要素はいくつもあります。気候変動が注目されがちですが、人的資本、多様性、生物多様性、人権、社会関係資本、サーキュラーエコノミーなど多岐にわたります。企業はこうした課題に向き合わなければいけません。社会をサステナブルにするビジネスを行うと同時に、そのビジネスを通して企業自体も持続的に企業価値を創造することが求められるようになっています。

また、株式市場でも動きがあります。日本では2025年7月から「人的資本の株式指数」が新設されました。それが「JPX日経インデックス人的資本100」です。これは、ドイツのESG Bookという会社が算出する「ESGパフォーマンススコア」に、以下の3項目で加点される仕組みになっています。

①女性管理職比率が30%以上

②従業員平均年間給与の成長率がJPX日経400構成銘柄の上位10%

③従業員一人当たり営業利益の成長率がJPX日経400構成銘柄の上位10%

これはどういうことかと言うと、「給料を上げつつ、利益率も上げる会社」が評価されるということです。生産性を「=営業利益/人件費」とするならば、分母である人件費を減らせば生産性は上がります。ですが、そうするのではなく、分母も上げましょうということを言っています。分母も分子も高い、つまり給料も高いし利益率も高い会社を人的資本経営銘柄と捉えるということです。

ESGパフォーマンススコアには、人的資本のディメンションスコアというものがありますが、これは「労働慣行」「従業員の健康・安全」「従業員エンゲージメント、ダイバーシティ」という3つのカテゴリに分かれています。この3点でスコアリングされ、先ほど申し上げた加点要素が反映されて「JPX日経インデックス人的資本100」の構成銘柄が決まります。今後もし、人的資本経営ができている企業は株価も上がるということになれば、大きな転換点になるでしょう。

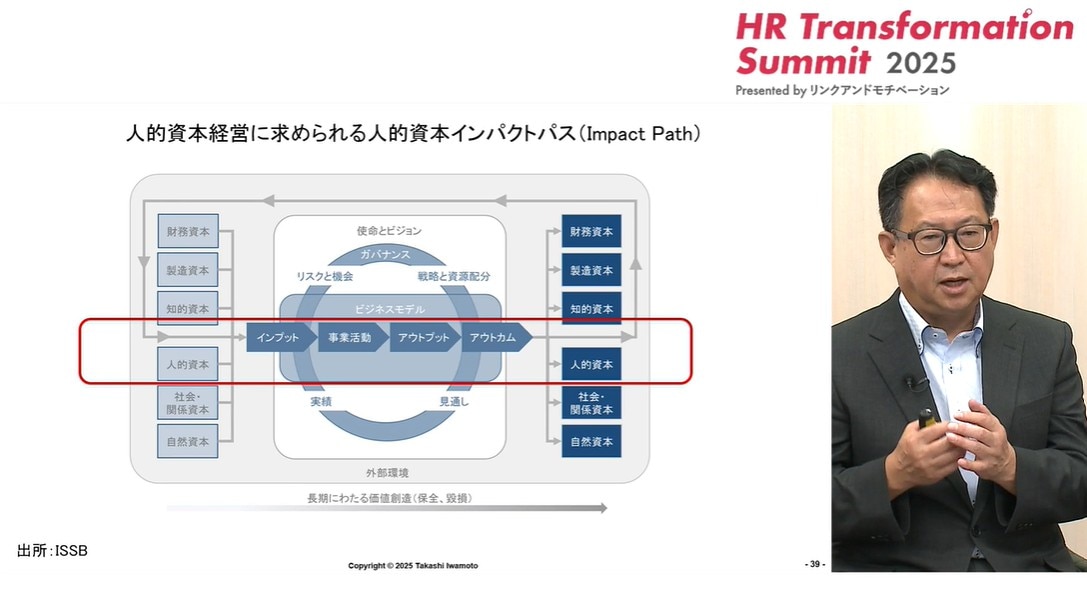

このスライドは、統合報告書のフレームワークです。人的資本をインプットして、アクティビティ(事業活動)をして、アウトプット(事業成果:売上や利益)を生み出し、アウトカム、つまり社会的インパクトにつなげましょうという話です。これをぐるぐると循環させるのが「人的資本インパクトパス」ですが、社内的にも社外的にもインパクトパスをつくっていくことが求められています。

このスライドは、統合報告書のフレームワークです。人的資本をインプットして、アクティビティ(事業活動)をして、アウトプット(事業成果:売上や利益)を生み出し、アウトカム、つまり社会的インパクトにつなげましょうという話です。これをぐるぐると循環させるのが「人的資本インパクトパス」ですが、社内的にも社外的にもインパクトパスをつくっていくことが求められています。

人的資本インパクトパスをつくるにあたって重要なのは、顧客価値や企業価値に貢献する人的資本経営のポイントを押さえることです。そのポイントを3つご説明します。

1つ目が「定量性」。指標と目標を定量的に設定することが重要です。人的資本開示指針をベースにして、データで示す必要があります。2つ目が「論理性」。インプットからアウトカムまで、ロジックが通っていることが大切です。3つ目が「納得性」。ナラティブである必要があります。「ストーリー」も「ナラティブ」も日本語では「物語」と訳されますが、ナラティブという言葉には「受け手が腹落ちし、行動につながる物語」というニュアンスがあります。つまり、受け手が腹落ちする物語になっているかどうかがポイントです。この3つを満たしたKPIを設計し、人的資本インパクトパスをつくることが重要です。

日本では、1,000社以上が統合報告書を開示しており、その中には必ず人的資本の開示があります。ただ、KPIは数多く設定しているものの、それがアクティビティのKPIなのか、アウトプットのKPIなのかが整理されていない会社も多く見受けられます。たとえば、アクティビティのKPIを設定していても、それがどうアウトプットやアウトカムにつながるかが明示されていないケースも少なくありません。せっかく開示をしていても、人的資本経営が本当にできているのかどうかが分かりにくいというのが、多くの会社に共通する課題だと思います。私からは以上になります。

第二の創業期のエンジンとなるHondaの人的資本経営とは?

リンクアンドモチベーション 林:続きまして、本田技研工業の安田様、実務の視点からプレゼンテーションをお願いします。

本田技研工業 安田氏:今、自動車業界を取り巻く環境は大きく変化しています。従来のように「移動体としてのハードを売って終わり」というビジネスでは通用しない時代になりつつあります。そのため、我々は「第二の創業期」と位置づけて、モビリティカンパニーへの進化に向けて変革を進めているところです。

人的資本経営の話にもつながりますので、先にHondaのフィロソフィーについて触れておきます。Hondaは1948年に創立し、その8年後には「三つの喜び」をはじめ、社是や運営方針といった基本理念をまとめました。そして1992年、創業者の本田宗一郎が亡くなった翌年に「Hondaフィロソフィー」として体系化し、以降は本質を変えることなく、適宜修正を加えながら今日まで継承しています。我々はこの理念を大切に守り続けており、それが一人ひとりの従業員の価値観に根付いて、日々の行動や判断の基準になっています。

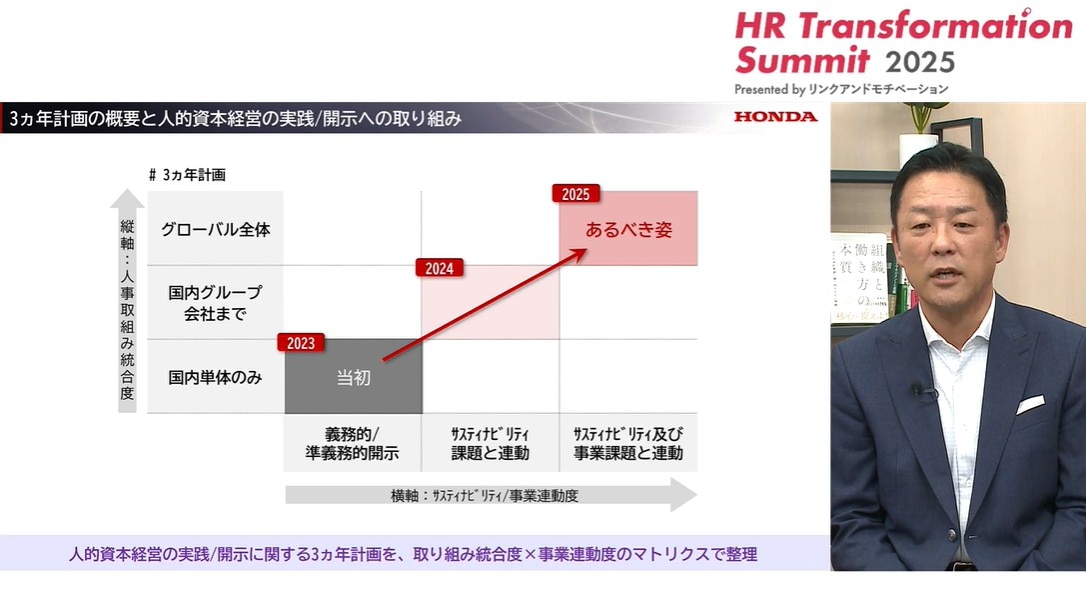

ここからは、Hondaの人的資本の取り組みについてご紹介します。まず「開示」の話になりますが、2023年にマトリクスを用いて、今後の人的資本経営の実践と開示の在り方を整理しました。

縦軸に、人事としての取り組みがグループ内でどの程度統合されているかを置き、横軸に、義務的な開示から始まり、最終的にサステナビリティや事業課題とどれだけ連動しているかを置いています。これをステップ・バイ・ステップで進め、最終的にはグループ全体として、サステナビリティや事業課題としっかり連動し、ステークホルダーから共感と期待を得られる姿を目指して取り組んでいます。

縦軸に、人事としての取り組みがグループ内でどの程度統合されているかを置き、横軸に、義務的な開示から始まり、最終的にサステナビリティや事業課題とどれだけ連動しているかを置いています。これをステップ・バイ・ステップで進め、最終的にはグループ全体として、サステナビリティや事業課題としっかり連動し、ステークホルダーから共感と期待を得られる姿を目指して取り組んでいます。

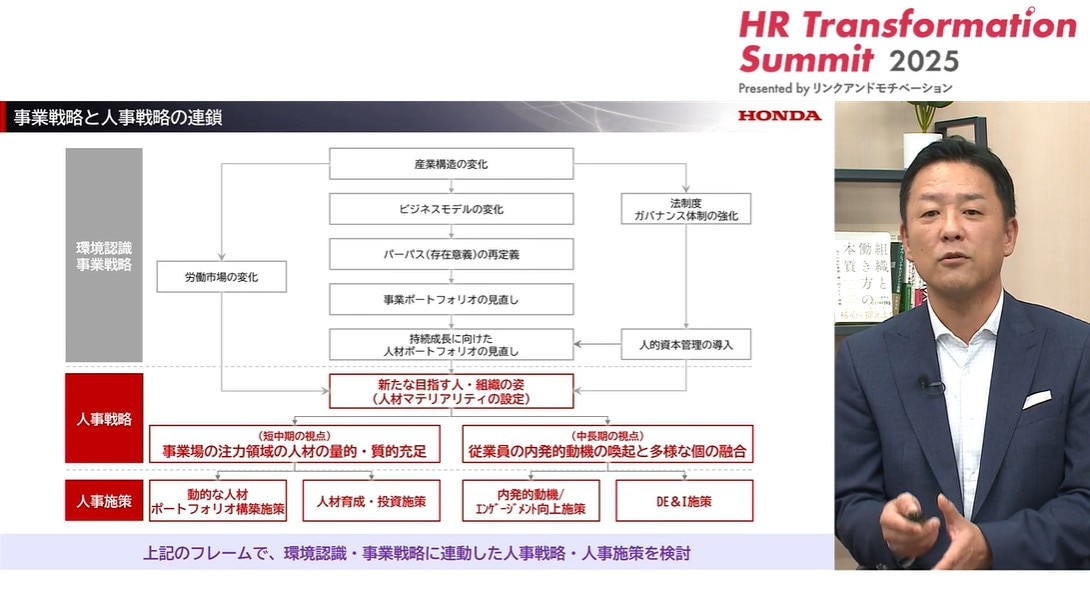

次に、事業戦略と人事戦略の連動性についてですが、まず事業環境の認識や未来予測があり、それを踏まえて、Hondaとしての経営戦略や事業戦略があります。その戦略に連動する形で人事戦略を立て、さらに個別の人事施策へと落とし込むというフレームワークで進めています。

このフレームワークに沿って、いくつか具体的なポイントをご説明します。まず、パーパスの再定義です。Hondaは元々フィロソフィードリブン、理念ドリブンの会社ではありますが、第二の創業期を迎えるにあたり、パーパスの再定義を行いました。また、パーパスの再定義を踏まえて、事業ポートフォリオと人材ポートフォリオの見直しを行っています。事業については、これまでのように移動体としてのモビリティの提供にとどまらず、今後はインフラや周辺サービスまで含めて、より広いスコープで新しい価値を提供していこうというものです。それに伴い、人材ポートフォリオの見直しも必要になります。当然ながら、未経験の領域が多い中で、社内にケイパビリティがあるのか、また必要とされるスキルの重要性や希少性を踏まえ、それを自社で持つべきなのか、あるいは外部に求めるべきなのか整理し、人材ポートフォリオを設計しました。

このフレームワークに沿って、いくつか具体的なポイントをご説明します。まず、パーパスの再定義です。Hondaは元々フィロソフィードリブン、理念ドリブンの会社ではありますが、第二の創業期を迎えるにあたり、パーパスの再定義を行いました。また、パーパスの再定義を踏まえて、事業ポートフォリオと人材ポートフォリオの見直しを行っています。事業については、これまでのように移動体としてのモビリティの提供にとどまらず、今後はインフラや周辺サービスまで含めて、より広いスコープで新しい価値を提供していこうというものです。それに伴い、人材ポートフォリオの見直しも必要になります。当然ながら、未経験の領域が多い中で、社内にケイパビリティがあるのか、また必要とされるスキルの重要性や希少性を踏まえ、それを自社で持つべきなのか、あるいは外部に求めるべきなのか整理し、人材ポートフォリオを設計しました。

人事戦略としては、まず事業ポートフォリオにひも付けて人材マテリアリティ、つまり重要課題を設定しました。中長期の視点では「従業員の内発的動機の喚起と多様な個の融合」、短中期の視点では「事業上の注力領域における人材の量的・質的充足」、この2つをマテリアリティとしています。

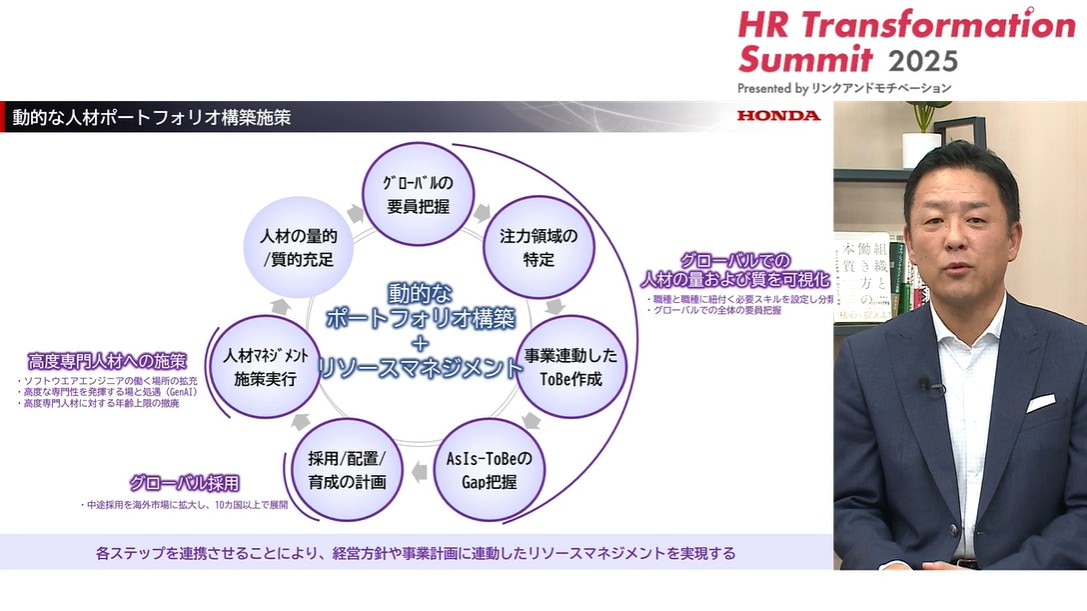

2つのマテリアリティにひも付く施策について、一部ではありますがご紹介したいと思います。「事業上の注力領域の人材の量的・質的充足」に関する施策としては、まずグローバルにそもそもどういう個人やチーム、組織、どのようなケイパビリティが存在しているのかをしっかり把握しました。その上で、将来的に必要なポートフォリオを見極め、そのギャップを埋めるために適切な採用や配置、育成を行いながら、サイクルを回し続けています。

「従業員の内発的動機の喚起と多様な個の融合」についても、4つほどの施策をご紹介します。1つ目が、従業員向けに社長がメッセージを配信する「TOP INSIGHT」です。隔週で、社長がその時々の経営判断や方針の裏話などを語ったり、世の中の動きについて所感を述べたりしています。すでに視聴数30万回を超える人気のプログラムになっています。

「従業員の内発的動機の喚起と多様な個の融合」についても、4つほどの施策をご紹介します。1つ目が、従業員向けに社長がメッセージを配信する「TOP INSIGHT」です。隔週で、社長がその時々の経営判断や方針の裏話などを語ったり、世の中の動きについて所感を述べたりしています。すでに視聴数30万回を超える人気のプログラムになっています。

2つ目の「Honda CAMPFIRE」は、社長が真ん中に座り、社員と直接対話をする場で、2022年から定期的に開催しています。3つ目は「チャレンジ公募」で、手挙げ制でやりたい仕事に応募できる仕組みを導入しています。4つ目は「自立的キャリア形成の支援」で、一人ひとりのなりたい姿を支援するため、外部コーチングやキャリア研修・相談の場を設けています。

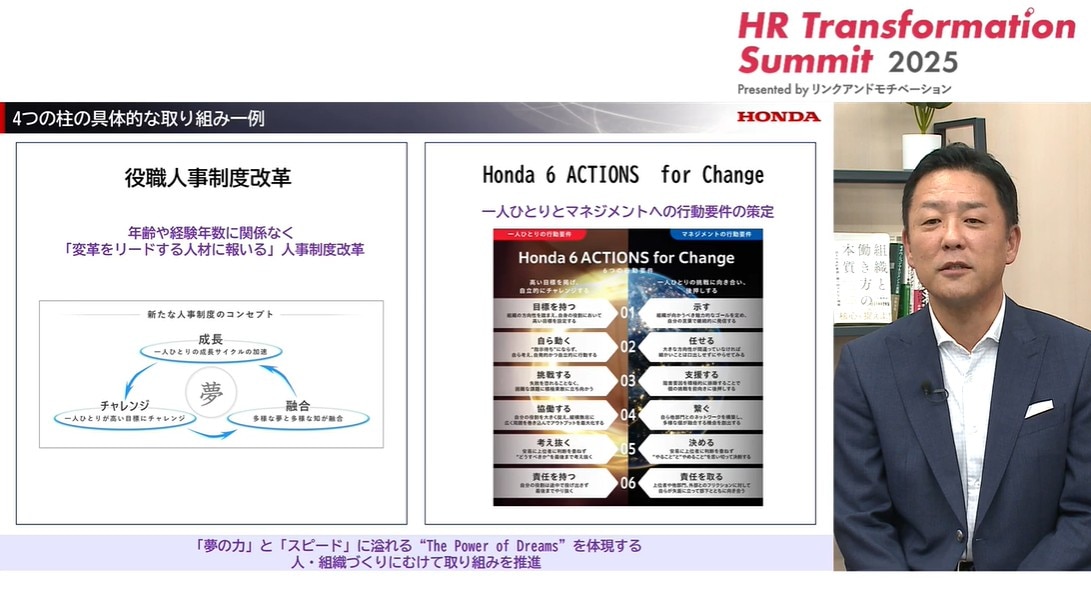

こうした施策に加えて、企業風土を強化する取り組みも始めています。その一例が、「役職人事制度の刷新」です。年齢・経験年数に関係なく、その人の努力や実力、成果に正しく報いる制度に改めました。また、「Honda 6 ACTIONS」という新たな行動指針を設定しました。特徴的なのは、右側にマネジメントに求められる6つの行動要件を示し、左側にはマネジメントを受ける側を含め、全社員に求められる6つの行動要件をまとめている点です。

以上がHondaの取り組みの概観です。もちろん、これまでの取り組みも十分とは言えませんし、環境も変わり続けますので、常に見直しながら進化させていきたいと考えています。私からは以上になります。

以上がHondaの取り組みの概観です。もちろん、これまでの取り組みも十分とは言えませんし、環境も変わり続けますので、常に見直しながら進化させていきたいと考えています。私からは以上になります。

人的資本経営実践の先進国を目指して

リンクアンドモチベーション 林:お時間が迫ってまいりましたので、最後に「人的資本経営実践の先進国を目指して」というテーマで、一言ずついただけますでしょうか。

経済産業省 今里氏:「実践先進国」を目指す上では、私たち政府だけでなく、学術分野での分析や整理、そして企業による多様な実践を通じて、互いに良い循環をつくっていくことが非常に重要です。

企業の方々が多様な実践を行い、それをアカデミアの皆さまが整理・分析し、私たちが制度設計や環境整備を通じて支える。この歯車をしっかり回していくことができれば、まさに理想とする姿が実現するのではないかと思います。私自身も微力ながら、引き続き力を尽くしてまいります。

慶應義塾大学大学院 岩本氏:今里さんからも労働力人口について言及がありましたが、日本はこれから人口減少による労働力不足に直面します。

そのような時代においては、一人ひとりの価値がますます重要になってきます。社会環境の変化を踏まえれば、人的資本経営という一人ひとりの価値を高める取り組みを推進するのに、まさに絶好のタイミングが訪れていると感じています。

全国民が自らの力を最大限に発揮できるような働き方を実現できる国へと歩んでいければと願っています。

本田技研工業 安田氏:当社としては、創業以来掲げてきた「人間尊重」の理念を、決して風化や形骸化させることなく進化させていくことに注力してまいります。

これまで企業ごとの個別性が強く、なかなか共有されることが少なかったのも事実ですが、現在の流れの中で互いに切磋琢磨し、良いところを学び合い、気づきを与え合うことができるようになってきています。

労働力人口が減少する中にあっても、このムーブメントを高めていくことは、国全体にとって極めて重要な要素だと思います。私たちもその一端を担い、貢献していきたいと考えています。

リンクアンドモチベーション 林:お三方、ありがとうございました。改めて今は非常に大きなチャンスの時期にあると感じました。産業界、官公庁、そしてアカデミアが同じ方向を向いています。

それは「経営の神髄を再定義すること」や「人の可能性にもう一度賭けること」にほかなりません。これまで必ずしも同じ方向を向いて努力してきたとは言えなかったかもしれませんが、今まさにその機運が整っています。

だからこそ、一過性のブームではなく、本質的な議論を継続し、垣根を越えて真剣にぶつかり合う。そのような時代が訪れているのだと、強く実感いたしました。

以上をもちまして、本日のトークセッションは終了とさせていただきます。ご登壇いただいた皆さま、ならびに視聴者の皆さま、誠にありがとうございました。

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら