守島教授×人事の専門家が語る 人事の未来~常識が変わった今、何を描くか~ 「HR Transformation Summit 2025」イベントレポート

かつてないスピードと複雑性で事業環境が変化する中、経営にはより高度かつ多層的な対応が求められ、「人と組織の力」への期待が高まっています。私たちは創業から四半世紀、「人材こそが企業経営における最大・最強の資本」だと伝え続けてきました。人と組織の可能性を、未来につなげたい。私たちはそんな意志を持ち、「HR Transformation Summit 2025」を開催しました。

Session4では、学習院大学の守島基博氏、いすゞ自動車の有沢正人氏、高倉&Companyの髙倉千春氏、HRファーブラの山本紳也氏をお招きし、「人事の未来~常識が変わった今、何を描くか~」というテーマでトークセッションを行いました。

【イベント実施日】

2025年7月30日

【スピーカー】

・学習院大学 経済学部経営学科教授・一橋大学名誉教授 守島 基博 氏

・いすゞ自動車株式会社 常務執行役員CHRO 人事部門EVP 有沢 正人 氏

・高倉&Company 合同会社 共同代表 髙倉 千春 氏

・株式会社HRファーブラ 代表取締役/組織人事コンサルタント/組織開発ファシリテータ/エグゼクティブコーチ 山本 紳也 氏

【モデレーター】

・株式会社リンクアンドモチベーション 企画室 エグゼクティブディレクター 冨樫 智昭

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら

従業員を「管理」するのではなく、「解放」することで企業の成長につなげていく

リンクアンドモチベーション 冨樫:本セッションは「人事の未来~常識が変わった今、何を描くか~」というテーマで進めてまいります。みなさんとのトークセッションに入る前に、守島先生から「日本人事のこれまでとこれから」というテーマでプレゼンテーションをお願いしたいと思います。

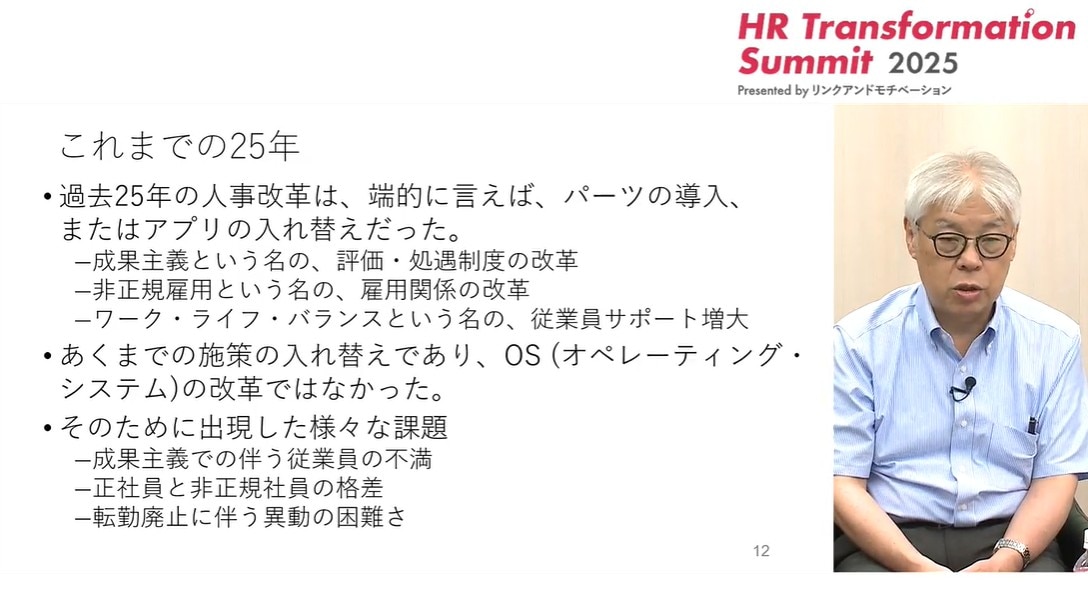

学習院大学 守島氏:私は長く日本の人事を見てきましたが、この25年を振り返ると、ある意味で「アプリの入れ替え」をしてきた期間だったと思います。日本型雇用システムという人事の大きなOSはほとんど変えず、その上にいろんな新しいアプリを載せてきました。代表的なのは「成果主義」ですね。「非正規雇用の拡大」や「ワークライフバランス」も一つのアプリだと言えるでしょう。

要するに、この25年間の日本の人事は、OSは変えずにアプリを入れ替えながら変化に対応してきたのです。ですが、OSとアプリとの相性が合わず、不具合が生じたことも少なくありませんでした。たとえば、成果主義で多くの人が不満を抱えて辞めていったり、ストレスからメンタル不調に陥る人が増えたり、正規雇用の社員と非正規雇用の格差が問題化したりなどの不具合が起こりました。

今、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。DXやAI、グローバル化など、様々なキーワードがあると思いますが、企業の戦略が根本的に変わってきています。そして、働く人たちも大きく変わっています。少子高齢化で人が減り、労働者のバーゲニングパワー(交渉力)が増し、転職者が増えているのはご存じのとおりです。働く人の価値観も昔とは大きく変わり、多様化しています。

今、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。DXやAI、グローバル化など、様々なキーワードがあると思いますが、企業の戦略が根本的に変わってきています。そして、働く人たちも大きく変わっています。少子高齢化で人が減り、労働者のバーゲニングパワー(交渉力)が増し、転職者が増えているのはご存じのとおりです。働く人の価値観も昔とは大きく変わり、多様化しています。

こうした変化の中で、もはやアプリの入れ替えだけでは、生産性やエンゲージメントといった人事が大事にする指標はなかなか上がらなくなっています。今必要なのは、雇用モデルなど人事のOSそのものを変革していくことなのです。

今話題の「ジョブ型雇用」も、ある意味ではOSレベルの入れ替えに近い試みですが、多くの企業が苦戦しているのはご存じのとおりです。このようにOSの入れ替えは決して簡単なことではありませんが、それでもやらなければならない時代を迎えていると思います。

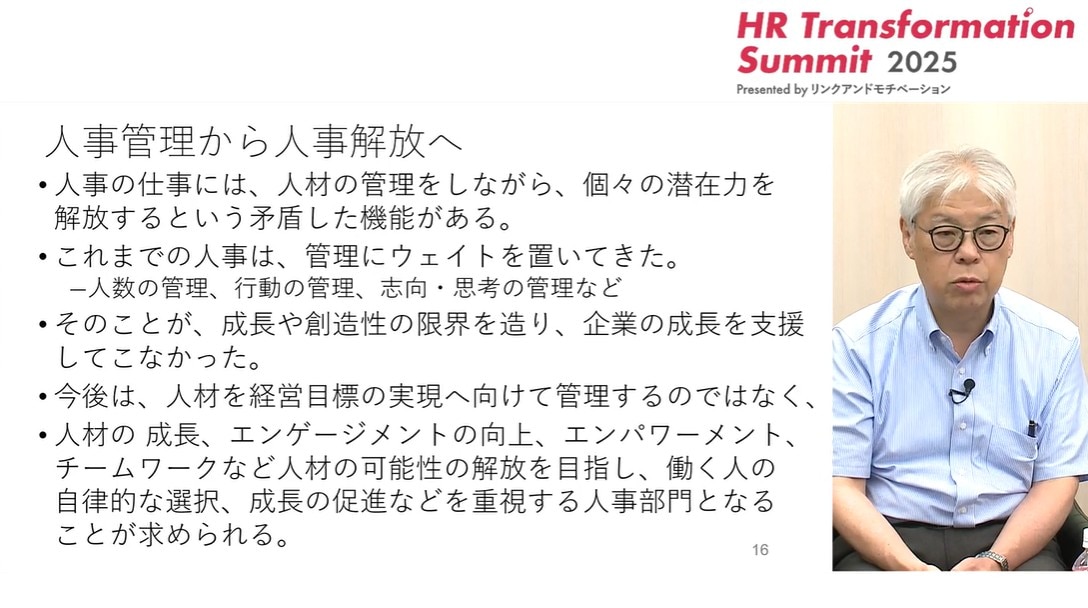

私からのメインメッセージは、「人事管理から人事解放へ」思考を転換することです。これはOSというより、どちらかと言えば人事のフィロソフィーの話ですね。

これまでの日本の人事は、「管理」を重視してきました。人数の管理、行動の統制、進捗管理などを一生懸命にやってきました。ですが、これからはそうではなく、働く人たちのポテンシャルやエンゲージメント、価値観といったものを「解放」することが大事です。伸びる可能性を持った人材がいるなら、その潜在力をどこまで解放できるか。あるいは、一人ひとりの価値観に沿ったキャリアや働き方をいかに実現させてあげられるか。こうしたことが極めて重要になってくるはずです。

「人事管理から人事解放へ」という流れは、まったく存在しないわけではありません。IT業界などを中心に、人事OSとしてカルチャーや風土、パーパスといった心理的側面を重視する会社は増えていますし、一人ひとりの行動を管理するのではなく、解放することで企業の成長につなげていこうとする企業も生まれてきています。

「人事管理から人事解放へ」という流れは、まったく存在しないわけではありません。IT業界などを中心に、人事OSとしてカルチャーや風土、パーパスといった心理的側面を重視する会社は増えていますし、一人ひとりの行動を管理するのではなく、解放することで企業の成長につなげていこうとする企業も生まれてきています。

個人の自立性や自発性を管理して押さえつけ、殺してしまうのではなく、一人ひとりの方向性をパーパスやカルチャーで束ねていくことが大切です。パーパスの共有によって組織としてのまとまりを生みつつも、一人ひとりは自由に自己実現を図っている。こうした組織は、学問的には「クラン・オーガニゼーション」と呼ばれます。目標やビジョン、文化などを共有した仲間からなる組織です、このクラン・オーガニゼーションをつくっていくことこそが、これからの25年における人事の一つの方向性になっていくでしょう。そして、そのような組織をつくるために、どのようなOSを設計するのか。これが人事にとって最重要の課題になると考えています。

個が伸びるようにOSをどう再設計するか──大事なのは制度よりもフィロソフィー

リンクアンドモチベーション 冨樫:ありがとうございます。それでは、守島先生からいただいたお話をもとにトークセッションを進めていきたいと思います。まずは、日本人事の「現状」について、みなさんはどのように捉えていらっしゃいますか。

いすゞ自動車 有沢氏:今、守島先生がおっしゃった通りだと思います。人的資源管理、つまり「ヒューマンリソースコントロール」という概念がありますが、これが何を目指していたかと言うと、効率性です。その中に「ヘッドカウントコントロール」、つまり人数管理という考え方がずっとあり、人を「塊」として見てきたのがこれまでの人事です。

ただ、最近になって、人は効率化の対象ではなく、「いかに効果的に育てるか」が重要だという考え方にシフトしてきました。だから、一人ひとりを見るようになりつつあります。全体的な人数管理から、一人ひとりの価値観や考え方の違いに目を向けるようになってきたのかなと感じています。「塊」ではなく「インディビジュアル」で人を見る方向にシフトしたからこそ、今後は「価値観の多様化」や「多様性」という言葉がますます重要になってくると思います。

もう一つ言うと、これまではある意味、「護送船団方式」で、リスクを取らずに進んできたと思っています。与えられたことを忠実に対応できる人が企業の中で評価されてきました。特に伝統的な日本企業ではそうですね。ですが、これからは「リスクを取った人間をどう評価するか」という方向にシフトしていかなければいけません。

今後は、効率性を求めるより、「いかに効果的に人を育てられるか」が問われるようになる。だからこそ、タレントマネジメントも必要になってくるし、DX人材なども必要になってくるのだと思います。

高倉&Company 髙倉氏:「人事が経営のど真ん中に来ている」とはよく言われることですが、正直なところ、人事のメンバーが未来を洞察した経営視点で人事を考える目線を十分に持てていないように思います。いろんなことをやってきましたが結局、守島先生が言うアプリケーションの域を出ず、OSに当たるものが変わっていないのでなかなか経営の期待値には届いていない。

ただ、これは日本だけの問題ではなく、アメリカやヨーロッパの人事の方も「今までのやり方では通用しない」と、同じ壁にぶつかっています。将来環境の不確実性が高い今、多様な「個」を活かして組織力に結び付けることが重要です。つまり、従来の一律管理型の人事思考ではなく、守島先生のご発言の「人の心に火をつける」「解放する」ということであり、一人ひとりを見ていくことだと思います。言ってみると組織風土の意図的な醸成がますます重要で、エンゲージメント・サーベイの効果的活用が要になります。

もう一つ言えるのは、結局は経営戦略に資する人事ですから、「稼ぐ人事」でなければ意味がないと考えています。「稼ぐ」という意味には単なる財務的な成果達成だけではなく、経営理念に基づく非財務的な要素の実現は不可欠になります。その視点から、経営戦略の実現に向け環境変化の一歩先を見て、人事施策として採用、育成等をどうするかを考え、それを経営者に提言できるかが問われる。そのような時代に突入したなと思っています。

HRファーブラ 山本氏:守島先生のおっしゃった「フィロソフィー」という言葉、私はすごくフィットしました。個が伸びるようにOSをどう再設計するか。日本の人事はすぐ「制度」に走りがちな傾向がありますが、そうではない。フィロソフィーなんですよね。

私は非常勤でいろんな学校で教えていますが、学生も二極化しています。少なくとも、私が見ていて「面白いな」「優秀だな」と感じる学生は、日本の大企業を受けなくなってきています。彼らには、今の雇用に対する反発もあったりします。だからこそ、いかに多様化する人材を生かす場をつくれるかが重要であり、そのためにはフィロソフィー、根本の考え方から入らないとまずいよなと、今あらためて思いました。

学習院大学 守島氏:ラグビーのチームをマネジメントするのか、野球チームをマネジメントするのか、バスケットボールチームをマネジメントするのか、つまり、「うちの会社はどのスポーツで戦っているのか」によって、人事がどんなカルチャーをつくり、どんな人事制度をつくるかは全然変わってきます。ですが、日本企業はどこも同じようなものばかり採用してきました。言ってみれば、人事のあり方自体が「モノカルチャー」だったんです。

いすゞ自動車 有沢氏:昔の日本企業はよく、サッカー型か野球型かで語られていました。野球はポジションが決まっているから、自分のところに飛んできたゴロやフライしか捕らない。サッカーは守るときは全員で守り、攻めるときは全員で攻める。昔の日本企業はこのどちらかでした。ですが今は、野球でもないしサッカーでもない。いろいろと入り乱れており、何のスポーツかと聞かれても思い浮かばないくらいの状況になっています。

これはなぜかと言うと、これまで企業は自社のカルチャーやDNAを大事にしてきましたが、今はそれと同じくらい個々の価値観も大事にしなければいけない時代になっているからです。

リンクアンドモチベーション 冨樫:日本企業は、なぜもっと早い段階でOSを入れ替えなかったのか。そのあたりの理由についてはいかがでしょうか。

HRファーブラ 山本氏:それはやはり、メンバーシップ型だからではないでしょうか。メンバーシップ型においては、同じ条件で雇っているなら同じように扱わなければいけないという暗黙のプレッシャーがありますし、就業規則もそうなっています。みんなを同じように扱わなければないということは、多様性を認めにくい雇用形態だとも捉えられるわけです。

過去を振り返ると、メーカーに代表されるように、日本企業は長らく商品力とビジネスモデルで食ってきました。そういう時代はメンバーシップ型で管理していれば成長できていたため、それはそれで良かったんです。

ただ、気をつけなければならないのは、今は会社の中でも、そのスタイルが活きる事業部もあれば、全然通用しない事業部もあるということです。つまり、「うちの会社はこうだから」とひと括りにはできなくなっているんです。

でも実際には、これまでの呪縛の中で動いていて、就業規則は事業所ごとに変えていいはずなのに、一つで運用していますし、昔ながらのメンバーシップ型をそのまま適用しています。ものをつくるプロセスでは、それでいい部分もあるかもしれませんが、一方で、ぶっ飛んだ人材がいないとなかなか革新が生まれません。そう考えると、やはり一つの制度では無理があり、個別に契約をせざるを得ないのかという話になりますが、そこにはいろんなバリアがあるというのが現状だと思います。

いすゞ自動車 有沢氏:私、先ほども「護送船団方式」と申し上げましたが、その影響が大きいのではないかと考えています。昔の銀行は規制金利で、貸出金利も預金金利も同じ。とにかく横並びで、それを守っていれば自社も守られるという「護送船団方式」でした。そこには、個性もなければ、カルチャーもありません。ですが今、その形で残っている銀行は1つもありません。

どういうことかと言うと、やはり「同質性」が大きかったのだと思います。昔は人事も同質性を求めており、護送船団方式でした。それが今は、護送船団を解いて、各自がいろんな航路を進んでいい時代になっています。だからこそ、無責任に放任するのではなく、会社として「私たちはこういう価値観を大事にしています。それに共鳴してくれますか?」と言えるかどうかが重要になってくるのかなと思います。

高倉&Company 髙倉氏:今の有沢さんのお話って、採用の場面に表れますよね。よく「正しい人をバスに乗せる」ことが大事だと言われます。ビジョナリーカンパニーですね。つまり、経営理念である各社のパーパスに共感、自分化してその実現に向けて成果を出す人を採用していくということです。

これは、スキルが高い人材であっても選考において今までこだわってきたポイントです。一方で、日本の大手企業の多くの場合「うちらしい人を採る」「うちらしくない人はダメ」だと言います。ですが、「うちらしいって何ですか?」と聞いてもなかなか言語化できていないのではないでしょうか。ですから、何となく同じようなタイプの人材を採用して、モノカルチャーになってしまう。

ところが、世界的には多様な「個」を活かすとなると各自の持ち味である「違い」が大事になっていて、違いを「強み」にしなければ戦えない。さらに、その違いを活かそうとするとこの遠心力に対する求心力としてのパーパス、経営理念の共有と浸透が必要になるわけです。このポイントがますます不可欠になりますね。

これからは、ぶっ飛んだ人材をいかに戦力にしていけるか

リンクアンドモチベーション 冨樫:簡単にここまでのお話をまとめます。当然ですが、会社として船を沈めてはいけない。船を目的地に進めながら、でも多様な個人が納得して、働きがいを感じられるような状態を実現しなければならない。これは相当難易度が高いと思いますが、これからの人事はどうすればいいのでしょうか。

HRファーブラ 山本氏:個人の納得感という点で考えたとき、一つの解はAIだと思います。生成AIがコーチやメンターの役割を担い、リフレクションの相手になればいいんです。「自分はどういうキャリアを歩みたいのか」「この会社で次にどんな仕事をするべきか」といったことを考える対話相手としてAIを置くんです。今はその役割を上司が担っていますが、正直できていませんよね。

学習院大学 守島氏:できていないし、極めて非効率です。上司はもっと別のことに時間を使うべきです。今は上司が個別対応をしていますが、そこはテクノロジーで置き換えられる余地が十分にあると思います。

HRファーブラ 山本氏:ニューヨーク大学の先生が、「どういうときに人間がよくて、どういうときにAIがいいのか」といった調査をしたのですが、その中で、人間のほうがいいのは「3E」だという話がありました。「experience(経験)」「empathy(共感)」「emotion(感情)」の3つです。この3つは人間のほうが優れているので、人間のコーチがいいんです。

これに対して、AIのコーチは何がいいかと言うと、圧倒的なknowledge(知識・ノウハウ)があることです。いつでもどこでも聞きたいときに聞けるし、もちろん、話しかけにくいということもありません。もう一つが、絶対にジャッジメントや評価をしないということです。ですから、そこを使い分けられるように会社が準備すれば、上司のレベルも上がるのではないかと思います。

高倉&Company 髙倉氏:良い悪いは別として、ChatGPTの進化を見れば、そういう世界は確実に来ると思います。そうなるとやはり、人間としてどんな価値を提供できるのかということが問われるようになりますよね。やはり、多様な「個」を活かすために、各個人に向き合い、信頼して挑戦する場を任していくような組織風土の醸成が必要ですね。これはこれからの大きな人事の役割です。

いすゞ自動車 有沢氏:今はちょうど過渡期にありますよね。たとえば、私がいすゞ自動車で取り組もうとしているのは、上司からコーチングとキャリアの意識付けを取り上げることです。上司の負担があまりにも大きいので、その役割を全部HRBPに任せようとしています。上司は基本的に評価と指導を行う。HRBPはキャリアの意識付けとコーチングを行う。役割を分ければうまくいくだろうと考え、これから進めようとしているところです。

学習院大学 守島氏:はい、強まると思っています。人事解放のためには「知識」という左脳的な部分と、「エモーション」や「エンパシー」という右脳的な部分の両方が必要です。知識やハードスキルはどんどんテクノロジーに置き換えられるでしょう。ですが、個人が持つ感情、考え方、納得性などの「エモーション」、つまり感情の部分は、やはり人が対応しなければいけません。人事やHRBPが担う部分ですね。

先ほど、山本さんから「ぶっ飛んだ人材がいなければ競争できない」というようなお話がありましたが、ぶっ飛んだ人材って、自分が大切にしている価値観を強く打ち出しますし、いかに自分の能力を高められるかを重視しています。だからこそ、そういう人たちを解放してあげることが重要なんです。ビジネスモデル的にも、20年間同じものをつくり続けられない時代です。ぶっ飛んだビジネスが必要になる業界は、これからどんどん多くなっていくはずです。だからこそ、人材をどんどん解放していかなければいけません。

そういう意味では、日本の人事は「人を雇用するとは一体どういうことなのか?」をもう一度考え直す必要があります。昔は、学生が会社の玄関をくぐった瞬間に組織人になりました。会社側も組織人だけを求めていました。ですがこれからは、個人としての自立性や価値観、キャリアプランや好みを持った人材を雇用して、その人たちを戦力にしていかなければいけません。雇用というのは単なる契約関係であり、指示して支配することではありません。そのあたりの認識から変えていく必要があるのかなと思います。

人事の未来に向けて

リンクアンドモチベーション 冨樫:お時間が迫ってまいりましたので、最後に一言ずつ頂戴してよろしいでしょうか。

HRファーブラ 山本氏:これは人事だけの問題ではなく、経営者も一緒になって考えるべきことですが、5年後、10年後、どういう組織、どういう会社でありたいのかというビジョンや理想を、あらためて語らう時間を取ってもらいたいと思います。その中から見えてくる人事のフィロソフィーを言語化して共有する。そして、変えるところは変えて、残すところは残す。教科書的にやるのではなく、まさに一度「解放」して、みんなで言葉として共有することが必要だと思います。

もう一つ、こういうことを言うと嫌われるかもしれませんが、今の人事の現場では、コンサルタントやHRのサービス会社が人事に提案する形になっていますが、私はこの状態ではダメだと思っています。「これ困っていますよね、これ解決しますよ」と言われて受け身で考えるのではなく、人事のほうから主体的に動いてコンサルタントやサービス会社を活用できるようになっていただきたいと強く思います。

高倉&Company 髙倉氏:「何をもってみんなが連なるのか」という問いに対しては、守島先生がおっしゃったようにパーパスやフィロソフィーがカギになると思います。結局、「会社は何のために存在するのか」「どんな価値を社会に提供するのか」など、パーパスやフィロソフィーに共感するメンバーが連なるということなんだろうなと。だからこそ、フィロソフィー、つまりOSが重要になってくるんです。人事は経営理念の‘Walk the Talk’、伝道師でもあります。

こう考えると、人事にとって非常にやりがいのあるステージに入ってきました。人事施策の構築を超えて、人間自体を考えるステージとも言えます。多様な「個」が単なる足し算ではなくシナジーを生み出して大きな組織力となることをリードする役割を期待されています。そのためには、一人ひとりの「心に火をつける」コミュニケーションもますます重要です。人事のみなさんには、今までの成功事例を一度横に置いていただき、建設的に自己否定をしながら次を見ていただきたいなと思います。

いすゞ自動車 有沢氏:みなさんがおっしゃるように、ミッションやパーパスはすごく大事です。そして、人事にはそれを翻訳して伝える義務があると思っています。人事は、人と直接関わるインターフェースがもっとも多い部門です。だからこそ、会社が掲げるミッションやコアバリューを翻訳し、言語化し、みんなに納得してもらえる形で伝えていかなければいけません。人事の役割は制度や仕組みをつくることではなく、会社がどうあるべきかという未来を描き、それを社員に伝えること。つまり、人事は伝道師であり、メッセンジャーであるべきです。

学習院大学 守島氏:今日明らかになったのは、人事は「ヒューマンリソース」や「ヒューマンキャピタル」ではなく、「ヒューマン」そのものを見ていかねばならない時代に入ったということです。いろんな価値観や可能性、人生やキャリアについてのプランを持っているヒューマンを、どのようにリソースにしていくのか、どのようにキャピタルにしていくのかが大事です。もちろん、自社に合ったリソース、キャピタルにするためには、企業の戦略を正しく理解していなければいけません。

人事が「ヒューマン」をもっと丁寧に見ていかなければ、会社の未来はつくれません。その意味で、人事の仕事は「ヒューマンリソースマネジメント」「ヒューマンキャピタルマネジメント」というより、「ヒューマンマネジメント」になってきたのだと、今日のセッションを通してあらためて感じました。

リンクアンドモチベーション 冨樫:皆さま、ありがとうございました。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉がありますが、過去の出来事の中にも多くの学びが詰まっており、それを理解せずに未来だけを語ることはできないのだと強く感じました。

本セッションのタイトルは「人事の未来」といたしましたが、皆さまのお話を伺い、「未来は人事にかかっている」との思いを深める時間となりました。

以上をもちまして、トークセッションは終了とさせていただきます。ご登壇いただいたみなさま、ならびに視聴者のみなさま、ありがとうございました。

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら