旭化成×LINEヤフー×ポーラ×サッポロビール 次世代HRリーダーと語る「人事の成長・変革」 「HR Transformation Summit 2025」イベントレポート

かつてないスピードと複雑性で事業環境が変化する中、経営にはより高度かつ多層的な対応が求められ、「人と組織の力」への期待が高まっています。私たちは創業から四半世紀、「人材こそが企業経営における最大・最強の資本」だと伝え続けてきました。人と組織の可能性を、未来につなげたい。私たちはそんな意志を持ち、「HR Transformation Summit 2025」を開催しました。

Session10では、旭化成株式会社 人事部 人財・組織開発室 室長の三木祐史氏、LINEヤフー株式会社 人事総務統括本部 ピープル・デベロップメント本部 本部長の中村有沙氏、株式会社ポーラ HR戦略部 部長の岡田悠希氏、サッポロビール株式会社 人事総務部 組織開発プランニング・ディレクターの竹内利英氏をお招きし、「次世代HRリーダーと語る人事の成長・変革」というテーマでトークセッションを行いました。

【イベント実施日】

2025年8月6日

【スピーカー】

・旭化成株式会社 人事部 人財・組織開発室 室長 三木 祐史 氏

・LINEヤフー株式会社 人事総務統括本部 ピープル・デベロップメント本部 本部長 中村 有沙 氏

・株式会社ポーラ HR戦略部 部長 岡田 悠希 氏

・サッポロビール株式会社 人事総務部 組織開発プランニング・ディレクター 竹内 利英 氏

【モデレーター】

・株式会社リンクアンドモチベーション 企画室 エグゼクティブディレクター 冨樫 智昭

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら

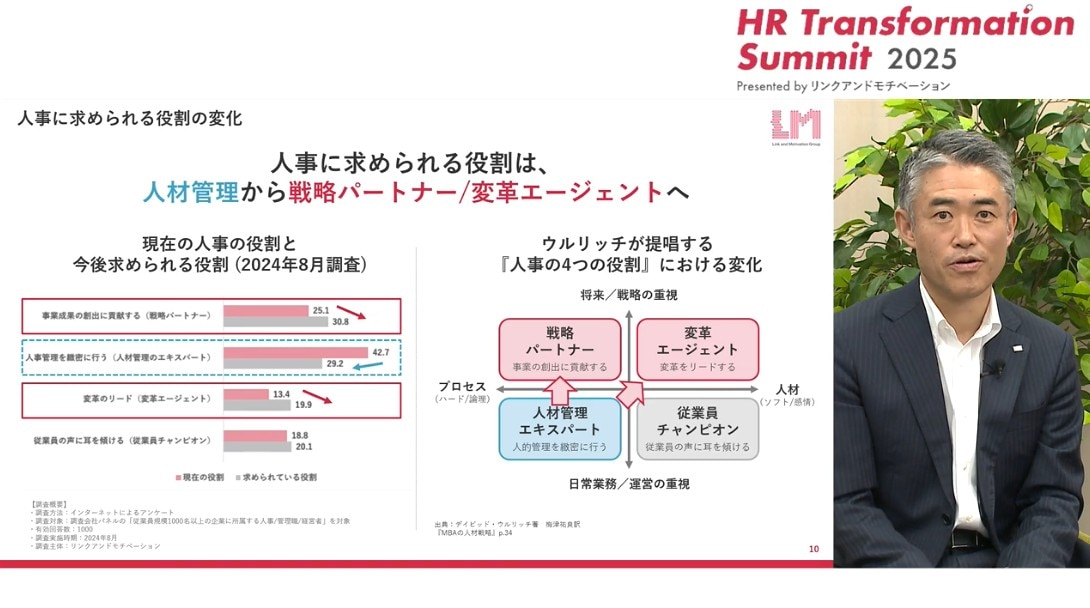

人事は、人材管理から戦略パートナー・変革エージェントへ

リンクアンドモチベーション 冨樫:本セッションは「次世代HRリーダーと語る人事の成長・変革」というテーマで進めてまいります。はじめに少しだけ、私からイントロダクションのお話をさせていただきます。

今、「人事の役割が変わらなければいけない」と強く言われています。おそらく多くの視聴者の方も、そのことを実感されているのではないでしょうか。

こちらのスライドは、当社で昨年実施したアンケートの結果です。デイビッド・ウルリッチ氏の有名な「人事の4つの役割」をベースに、「これから人事はどの役割を増やしていくべきだと思いますか?」という質問をさせていただきました。その結果、非常に多かったのが、「人材管理エキスパートから、戦略パートナー、変革エージェントへと役割を変えていかなければならない」という声でした。

こちらのスライドは、当社で昨年実施したアンケートの結果です。デイビッド・ウルリッチ氏の有名な「人事の4つの役割」をベースに、「これから人事はどの役割を増やしていくべきだと思いますか?」という質問をさせていただきました。その結果、非常に多かったのが、「人材管理エキスパートから、戦略パートナー、変革エージェントへと役割を変えていかなければならない」という声でした。

当然のことながら、背景にはビジネス環境の変化があります。技術革新のスピードは非常に速い。労働市場では流動性が高まり、転職者が増えている。働く人の価値観やキャリア観は多様化しているという状況です。しかも、日本の人口減少は深刻化する一方です。2030年には700万人、2040年には1,100万人、働き手が不足するという予測も出ています。

さらに、資本市場では人的資本開示の流れが加速しています。人事戦略は経営戦略と連動しているのか。人的資本経営による価値向上ストーリーをどう描いているのか。開示した数値・指標をどのように改善しているのか。このような説明責任も強く求められるようになっています。

このように、人事が対応すべき課題はどんどん複雑になり、難易度が高くなっています。こうした時代において、人事はどのように挑戦し、どのように成長していくべきなのでしょうか。本日はゲストの4社の方々からお話を伺いながら、そのヒントを探っていきたいと思います。

これからの人事は、事業と同じように成果にコミットしなければいけない

リンクアンドモチベーション 冨樫:ここからは、トークセッションに移っていきたいと思います。「人事の成長のために必要なマインド・スキルセットとは?」というお題を用意させていただきました。岡田様はどのようにお考えでしょうか。

ポーラ 岡田氏:事業をグロースさせるための人事であると考えたとき、人事の顧客を定義するならば従業員になると思います。従業員の力が最大化され、パフォーマンスが高まれば、事業に大きなインパクトをもたらすことができます。一人ひとりの従業員の力を最大化することこそが、人事の本質的な役割だと考えています。

人事はいろいろな制度や仕組み、プログラムや研修などを整備しますが、それ自体に大きな意味はありません。その後に従業員が行動変容を起こし、新たなチャレンジをして、今まで生み出せなかった価値を創出して初めて成果につながります。だからこそ、人事が常にゴールを意識し、行動の先にある成果をイメージしておくことが大切だと思います。

「制度を策定した」「施策を実行した」で終わるのではなく、その後にPLにどう影響するのかをイメージし、自らゴールを設定する。こうした意識を持つことが、人事が成長するために欠かせないマインドセットではないかと思います。

LINEヤフー 中村氏:マインドが変わるためには、何かに気づいたり、ハッとしたりする瞬間が必要です。私は多くの人事メンバーと一緒に仕事をしていますが、みなさん小さな成長は日々積み重ねています。ですが、同じマインドセットのままでは、どこかで天井に突き当たります。その天井を突き抜ける時は、まさにマインドセットが変わった時だと思います。人が大きな成長を遂げるためには、このブレイクスルーが不可欠な一方、それを外部から意図的に引き起こすのはかなり大変だなと感じています。

サッポロビール 竹内氏:人事という前に、そもそも会社には理念があります。きれいごとかもしれませんが、理念に共感した人が集まっているのが会社であり、もし会社の理念に共感できないのであれば外に出ればいいと思うんです。

私自身、新卒の入社式の時、当時の社長から「サッポロビールは世の中を楽しく、豊かにする会社であり、迷った時の判断基準もそれだけだ」と言われたことが忘れられません。それ以来、常に理念に照らして判断・行動してきたので、今日までブレずにやってこれたと思っています。

ただ、仕事をしているとやはり、理念よりも上位役職者の意見や顔色を気にする人も多くいます。我々が意識しなければいけないのは、そこではありません。全社員が理念にコミットし、それを判断基準として動ける組織づくりを行うという、マインドセットが必要だと思います。

旭化成 三木氏:私はこれまで、営業やマーケティング、事業企画、コンサルタントなどを経験してから人事に来ました。人事に来た時に感じたのは、事業に貢献することが必ずしも当たり前ではない世界があるんだということです。

従来の人事は「人事管理」という側面が強く、どこか「門番」のような守備的なイメージがありました。しかし、近年は職場内で人事的な課題が増え、ピープルマネジメントの難易度も高まっています。その中で、人事も事業に貢献することが求められるようになってきています。さらに、「開示」の流れが加わりました。

私の過去の経験としても、なかなか前に進まないマネジメント変革や組織風土変革をに取り組んでいましたが、開示の流れが来たことで、人事の業務も可視化されるようになり、ちゃんとゴールに向かっていかなければいけない状態になりました。そして、ゴールに到達できないのであれば、課題を明確にしたうえで次の打ち手を打つことが求められるようになりました。

営業やマーケティングにはゴールがあり、KPIを置いて目標達成を目指すという当たり前の世界があります。それと同じような考え方が人事にももたらされてきたわけです。その結果、統計を学んだり、KPIを置いたり、可視化したり、課題設定をしたりすることが求められるようになりました。このあたりに、人事パーソンの成長のポイントがあるような気がしています。

今、開示の流れが来たことで、人事は「どうやって可視化すればいいんだ」などとヒーヒー言いながら対応していると思いますが、事業の世界では当たり前のことです。これからは、人事も事業と同じように成果にコミットしていかなければいけません。私は、外圧と内圧の両方が強くなっている今の状況は、人事パーソンが大きく成長できるチャンスだと捉えています。

ポーラ 岡田氏:売上や利益に関する困りごとがあれば、事業サイドはそれを優先して解決しますよね。一方で、人や組織に関する困りごとは、事業責任者からすると優先順位が下がりがちです。しかし、それこそが人事が得意とする領域です。ですから私は、事業サイドで人や組織の問題が表面化した時が「チャンスタイム」だと思っています。

事業サイドの優先順位が低くなる部分に介入して、代わりに回収するようなイメージです。それができると事業サイドから感謝されますし、自分たちもやりがいを感じます。そうなってくると事業にも興味を持つようになりますし、間接的ではありますが、事業のKPIに貢献できたのかなと感じられるようになります。こうした経験を繰り返すことが成長につながるのだと思います。

旭化成 三木氏:これまでの人事の中では、人材開発や組織開発は主流ではなく、どちらかと言うと傍流の位置付けでした。しかし、最近は状況が変わってきています。

職場の人からすると事業が中心であるわけですが、ここ数年は「若手がすぐに辞める」「マネジメントがうまくいかない」「背中を見てついてきてくれない」というように、ひと昔前にはつまずかなかったことにつまずくようになっています。戦略を実行しようと思っても、組織の問題でつまずいてしまう事業部が増えています。こうした変化の中にある今は、人材開発や組織開発は腕の見せどころですし、人事が直接介入できる裾野は大きく広がっています。「そこにある石ころ、結構大きいから今のうちにどかしましょう」というように、事業と一緒に問題を解決していけます。こうした状況をチャンスだと捉えるマインドセットを持てれば、人事の仕事はもっと楽しくなるのではないでしょうか。

リンクアンドモチベーション 冨樫:マインドセットというより、スキル・能力という観点で考えた時、「人事にはこういう力が必要だ」というものはありますか。中村様、いかがでしょうか。

LINEヤフー 中村氏:人事の仕事にはステップがあると思っています。たとえば、事業部門から見たとき、人事の仕事と言えば、採用、給与の支払い、評価など、いわゆる「人事管理」の機能がまず挙げられると思うんです。今日登壇しているみなさまは、比較的規模の大きい企業で人事を担っている方々だと思いますが、会社ができたばかりのスタートアップであれば、最初に人事に求められるのは採用であり、給与の支払いであることは間違いありません。

ですから、人事としてはまず求められることに応える必要があります。それができていないと、何をする人なのか認識してもらえませんし、困りごとがあっても声をかけてもらえません。最初は相手が困っていることにきちんと応えることから始めて、ステップを経て、経営や事業を支える仲間として見てもらうことが大事かなと思います。

「何かあったらHRに相談しよう」と思ってもらえるブランディングが必要

リンクアンドモチベーション 冨樫:ここでお題を変えたいと思います。「人事組織のあるべき姿、変革の方向性とは?」というお題については、三木様いかがでしょうか。

旭化成 三木氏:当社の人事は、これまでジェネラリスト的なキャリアが主流でした。給与や採用、HRBPなどを担当しながらローテーションを回し、幅広く経験を積みながら人事職として成長していくイメージです。しかし、2020年から人事領域においても「高度専門職」というキャリアパスを新設しました。人事の中で専門性を高めていって、それによって事業に貢献できる人を増やしていこうという狙いです。

事業側からの期待は、ディフェンシブな管理業務だけではなく、人や組織の課題解決まで広がってきています。そのため、人事組織としては、専門性を尖らせる人とちゃんと守る人というように、組織としてポートフォリオを見直す必要がありました。これまでのようにジェネラリスト一辺倒ではなく、たとえば事業を経験して再び人事に戻るようなキャリアパスも含め、組織としてうまく機能分化していかないと、今後は機能を果たせなくなっていくと思います。人事が事業に貢献するためには、個人が頑張るだけでなく、組織としての仕組みづくりやキャリアパスの設計がますます重要になってくるのではないでしょうか。

リンクアンドモチベーション 冨樫:高度専門職について、もう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。

旭化成 三木氏:当社の高度専門職は、人材開発領域、組織開発領域、キャリア開発領域の3つで設けています。もちろん、相互に関わりがあるので、2領域で承認されたらランクが1つ上がる仕組みにしており、それを目指す人も増えています。また、COE、いわゆる中枢の機能の中に専門性を持つ人がいたほうが、HRBPから相談を受けた時に一緒に取り組む支援体制がつくりやすくなります。ここの専門性を担保するために、高度専門職を抱える体制にしています。

ポーラ 岡田氏:相談をもらった時のほうが、人事としては仕事がしやすいですよね。相談をもらえるような仕組みがチームにあるのは素晴らしいことだと思います。「何かあったらHRに相談しよう」と思ってもらえるようなポジションやブランドを築いていくことは大事ですね。

リンクアンドモチベーション 冨樫:そのようなポジション、ブランドを築くために、意識されていることはありますか。

ポーラ 岡田氏:2つあります。1つは、中村さんもおっしゃっていたように、当たり前の仕事を確実にこなすことです。給与計算を間違えない、入社手続きをミスなく進めるというように、当たり前の仕事を当たり前にやることで、信頼を重ねていくことが大前提になると思います。

もう1つは、相手の気持ちに配慮することです。当然のことですが、従業員はロボットではなく人間なので、意思や気持ちを持っています。だからこそ、気持ちをマネジメントできるHRチームは強いなと感じています。

たとえば、「目標設定をしてください」とアナウンスする時も、定型文ではなく、気持ちに配慮してナラティブを入れるんです。「この目標管理制度は、このような背景があり、このような思いを込めて設計しています。ですから、こういう観点を踏まえて目標を設定していただけると嬉しいです」というようなイメージです。定型文で送る場合に比べると、受け取り方は大きく変わってくると思います。この差が従業員の意欲を左右したり、生産性に影響を与えたりすることもあります。こうした「気持ちを動かす工夫」みたいなことは大事だなと思っています。

サッポロビール 竹内氏:人事にとって対話力は非常に重要だと思っています。人事はいろんな問い合わせを受けますが、たとえば「No」としか言いようのない問い合わせに対して、「それは無理です」とただ突っぱねるのか、まずは親身に話を聴き、出来る可能性を探すスタンスをとるかで、相手の気持ちも変わってきますし、その後のコミュニケーションも変わってきます。同じ断るにしても、「ありがとう」と感謝されるケースもあると思うんです。何かで困った時に「また人事に相談しよう」と思ってもらうためには、対話力を磨く必要があるのかなと感じています。

変化に適応できるしなやかな人事組織へ

リンクアンドモチベーション 冨樫:少し切り口を変えたいと思います。会社が大きな変革フェーズにある中で、人事にとって大事なことはどのようなことでしょうか。中村様、いかがでしょうか。

LINEヤフー 中村氏:これから、経営戦略の一つとしてM&Aを活用する会社は増えてくると思います。また、コロナ禍のように、予期せぬ事態が起きることは今後もあるでしょう。だからこそ、人事にとって「変化に適応する力」は極めて重要になってくると思います。

私が、人事パーソンは苦しいなと思ったのが、自分の心に揺れ動きがあっても、会社の仕事としてそれをやり切らなければいけないということです。たとえば、経営統合するぞとなったとき、人事パーソンの心の中にはいろんな機微が生まれると思います。「嫌だな」って思うかもしれませんし、「楽しみだ」って思うかもしれませんし、「どうなるんだろう」って不安を感じるかもしれません。このように自分の心の揺れを抱えながら、仕事としては制度を統合していかなければいけません。

コロナの時も同じだったと思います。自分の家族の心配をしながら、人事制度の見直しなど、仕事は仕事でやり切る必要があります。人事パーソンはタフな方が多い印象ですが、やはり変化に対応する力と、こうした局面を乗り切れる心持ちが不可欠だと思います。そういう意味では、変化は起こり続けるものだと考えて、人事の仕事に向き合うほうがいいのかなと思います。

リンクアンドモチベーション 冨樫:人事パーソン個人として、変化に適応するタフさを持っていたとして、人事部全体として変化適応力を磨くためにはどのような工夫が必要でしょうか。

LINEヤフー 中村氏:これは失敗から感じたことですが、大きな変化が起きている時に、方向性を一つに決めて押し通すのは良くないなと思いました。経営統合でも、二つ、三つの考え方をどうしていきますかという話ですし、未知の災害が起きた時も複数の対応策があるはずです。にもかかわらず、「これでいくから」と一つの方向性で突き進んでしまうと、かえって不和を生みやすいのかなと思います。

ポーラ 岡田氏:変化を常態化させることが一番大事だと思います。HRから、小さな変化を常に与えていくことです。組織の在り方には正解がないので、日々小さな実験を重ねていけば、変化に適応する力は自然と鍛えられていきます。組織の仕組みや制度に少しずつ変化を加えることが、変化に強い組織づくりにつながるのだと思います。

リンクアンドモチベーション 冨樫:皆様ありがとうございました。本日ご登壇いただいた4名の皆さまは、それぞれ異なる個性をお持ちでしたが、共通して「楽しみながら、困難を乗り越え、柔軟に成長し続けようとする姿勢」や「学び続ける姿勢」が印象的でした。

そうしたお姿から、何かしら感じ取っていただけたのであれば、大変うれしく思います。

お時間が迫ってまいりましたので、以上をもちまして、トークセッションは終了とさせていただきます。ご登壇いただいたみなさま、ならびに視聴者のみなさま、ありがとうございました。

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら