丸紅×マツダ×コカ・コーラ ボトラーズジャパン×日本経済新聞 続・これからの「CHRO」〜1年間の挑戦と学びを紐解く〜 「HR Transformation Summit 2025」イベントレポート

かつてないスピードと複雑性で事業環境が変化する中、経営にはより高度かつ多層的な対応が求められ、「人と組織の力」への期待が高まっています。私たちは創業から四半世紀、「人材こそが企業経営における最大・最強の資本」だと伝え続けてきました。人と組織の可能性を、未来につなげたい。私たちはそんな意志を持ち、「HR Transformation Summit 2025」を開催しました。

Session7では、丸紅株式会社、マツダ株式会社、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社から現役のCHROをお招きし、日本経済新聞社の上杉氏とともに「続・これからのCHRO〜1年間の挑戦と学びを紐解く〜」というテーマでトークセッションを行いました。

【イベント実施日】

2025年8月5日

【スピーカー】

・丸紅株式会社 常務執行役員CHRO 鹿島 浩二 氏

・マツダ株式会社 執行役員 兼 CHRO(最高人事責任者) 安全・病院担当 竹内 都美子 氏

・コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 執行役員 CHRO/コカ・コーラ ボトラーズジャパンベネフィット株式会社 代表取締役社長 東 由紀 氏

・日本経済新聞社 ライフ&キャリアビジネス統括補佐兼特命担当 上杉 栄美 氏

【モデレーター】

・株式会社リンクアンドモチベーション 企画室 エグゼクティブディレクター 冨樫 智昭

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら

人事戦略が社内の他のCxOに伝わっていないのは大きな課題

リンクアンドモチベーション 冨樫:本セッションは「続・これからのCHRO〜1年間の挑戦と学びを紐解く〜」というテーマで進めてまいります。1年前の「HR Transformation Summit 2024」において、本日とまったく同じメンバーで「これからのCHRO」について議論しました。今回はその続編ということで、この1年のチャレンジや新たな学びにフォーカスしながら、あらためてCHROについて考えていきたいと思います。みなさんとのトークセッションの前に、上杉様からトークセッションにつながるようなインサイトをいただければと思います。上杉様、よろしくお願いいたします。

日本経済新聞社 上杉氏:私どもが実施した「CHRO 100人調査」の結果を少しご紹介したいと思います。これは、プライム上場企業や大企業のCHRO、人事担当役員のみなさまの声を集めたレポートです。100人調査とありますが、正確には108人の方にご回答いただいています。

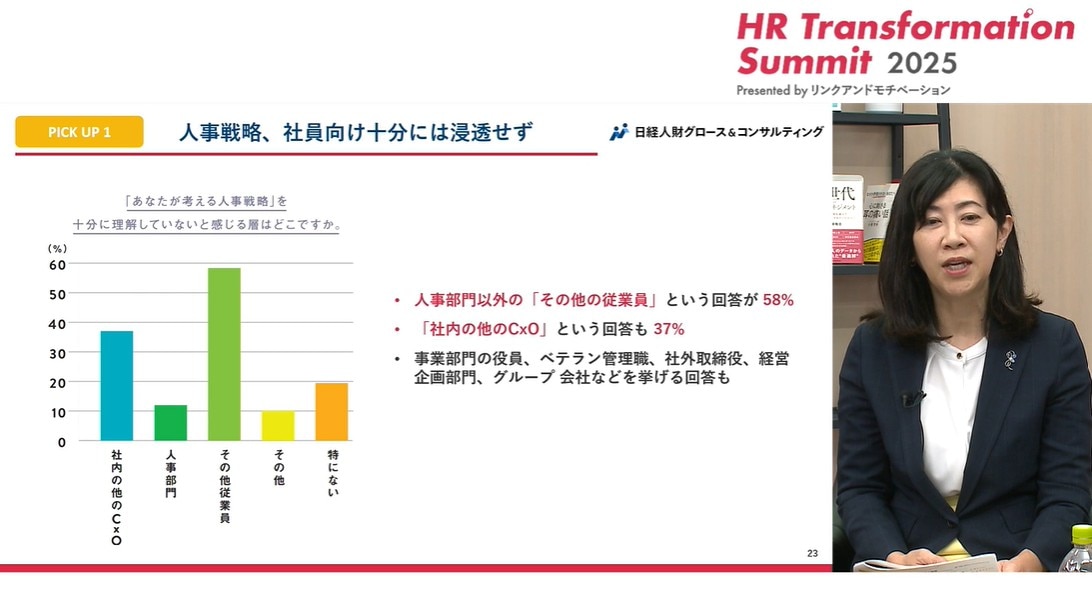

今日は25問の設問の中から、3つのポイントをピックアップしてお話しします。1つ目が、「あなた(CHRO)が考える人事戦略を十分に理解していないと感じる層はどこですか」という設問です。

「その他従業員」、つまり一般的な従業員の方に戦略がうまく浸透していないという回答が目立ちました。これはある程度予想どおりだったのですが、注目すべきは、「社内の他のCxO」という回答が4割弱あったことです。

「その他従業員」、つまり一般的な従業員の方に戦略がうまく浸透していないという回答が目立ちました。これはある程度予想どおりだったのですが、注目すべきは、「社内の他のCxO」という回答が4割弱あったことです。

1年前のセッションの際に、CxO同士が互いに連関する「ペンタゴン型」で経営方針をつくり上げる必要があると指摘させていただきましたが、実態としては、多くのCHROの方々が「人事戦略が社内の他のCxOに伝わっていない」と感じているということです。

これはなかなか赤裸々な事実だと思いながら、やはり「言うは易し」で、実際にどう実現していくかという点は、まだ大きな課題が残っているなと感じた次第です。

「人事部門」という回答もありましたが、CHROの方々にとって配下のメンバーになりますので、ここは日々のコミュニケーションを通して改善していただきたい部分です。

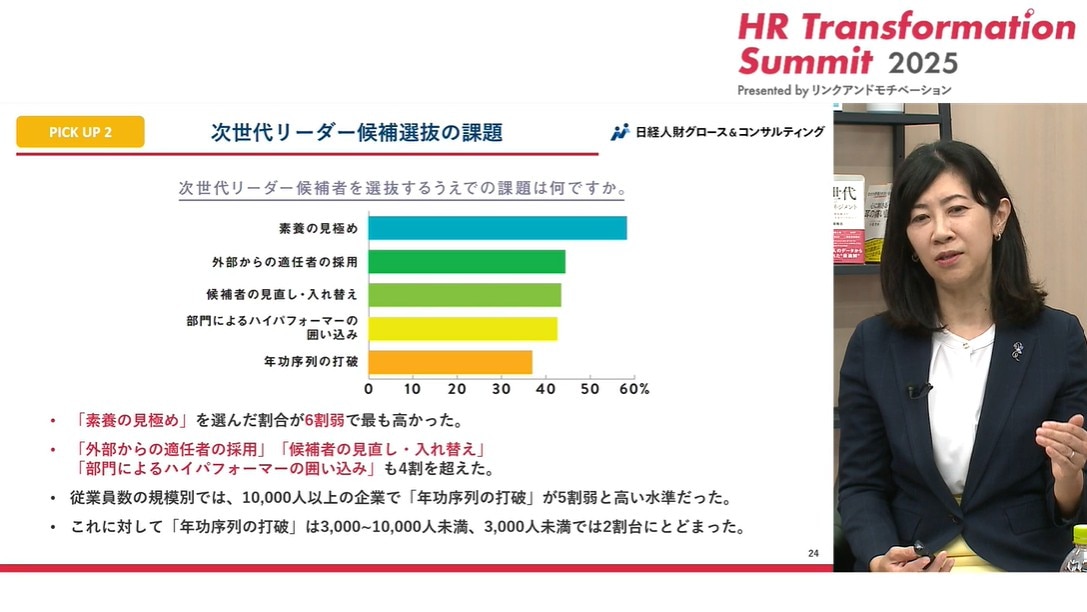

2つ目が、「次世代リーダー候補者を選抜するうえでの課題は何ですか」という設問です。

「素養の見極め」に課題を感じていると答えた方が約6割に上りました。ここでよく出てくるのが「カッツモデル」です。階層ごとにどのような能力を身に付けるべきかという話になると、よくカッツモデルが出てきます。役職が上がるほど必要になるのは、テクニックや知識ではなく「事業構想力」など大きな視点の力です。

さらに、CEOクラスになれば「人間力」「胆力」「やり抜く力」など、抽象度の高い資質が求められるようになります。候補者プールにいる下のレイヤーの人材を評価するとき、今のパフォーマンスの結果は過去の累積に過ぎないので、それほど参考になりません。将来活躍できる資質・ポテンシャルを備えているかどうかを見極めるのに苦労しているCHROが多いことが窺えます。

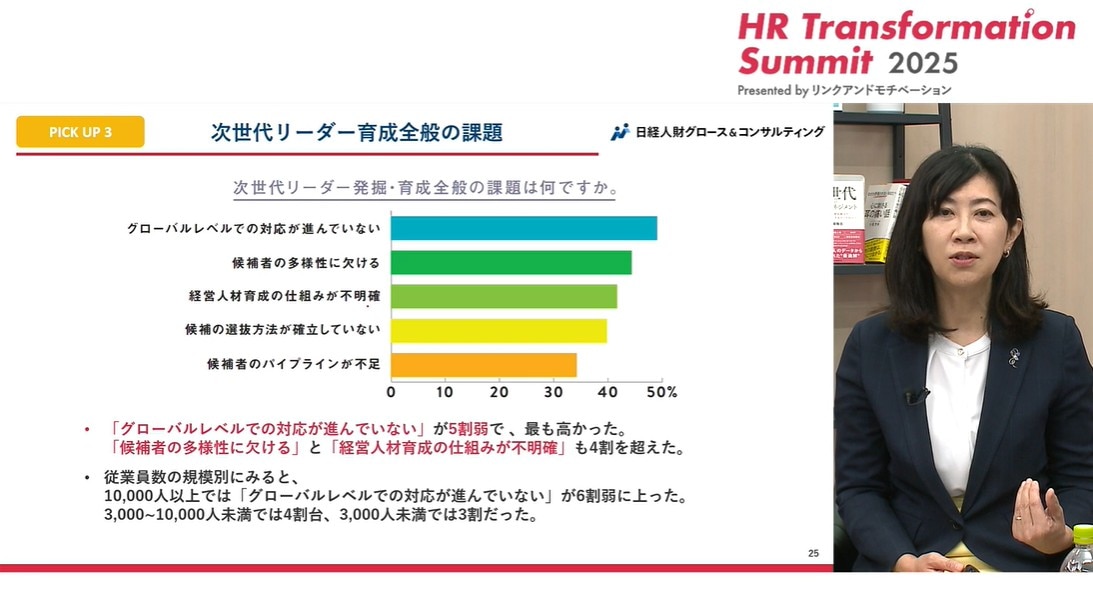

3つ目が、「次世代リーダー発掘・育成全般の課題は何ですか」という設問です。

最も多かった回答は「グローバルレベルでの対応が進んでいない」というもので、5割弱に上っています。調査結果の詳細を見ると、製造業では8〜9割に達する勢いです。さらに興味深いのは、以前の調査でも同様の設問を置いていたのですが、当時はグローバル人材育成に関する課題はもっと順位が低かったんです。おそらく、経営に近い方の視座・視野で見ると、グローバルレベルでの対応の遅れがより鮮明な課題として映るのだろうと考えられます。

最も多かった回答は「グローバルレベルでの対応が進んでいない」というもので、5割弱に上っています。調査結果の詳細を見ると、製造業では8〜9割に達する勢いです。さらに興味深いのは、以前の調査でも同様の設問を置いていたのですが、当時はグローバル人材育成に関する課題はもっと順位が低かったんです。おそらく、経営に近い方の視座・視野で見ると、グローバルレベルでの対応の遅れがより鮮明な課題として映るのだろうと考えられます。

このレポートの詳細は私どものウェブサイトでご覧いただけますので、ぜひダウンロードして細かいデータもキャッチアップしていただければと思います。私からは以上になります。

「2030年までに時価総額10兆円超」という目標に向けてギアチェンジ

リンクアンドモチベーション 冨樫:ありがとうございます。それでは、上杉さんからいただいた視点も踏まえて、トークセッションに入っていきたいと思います。本セッションは「続・これからのCHRO」というテーマなので、この1年間のアップデートという観点も含めて、まずは「人材戦略の進捗/事業や組織の変化」という切り口でお伺いしたいと思います。みなさんには、この1年間を象徴する「キーワード」もご用意いただいていますので、それも交えながら鹿島様からプレゼンテーションをお願いします。

丸紅 鹿島氏:当社のキーワードは「ギアチェンジ」です。まず、昨年からの進捗ですが、実は昨年の資料の最後に今年度の課題、つまり昨年度の課題を3つ掲げていました。1つ目が「現行制度のレビューと推進」、2つ目が「グループ全体への取り組み拡大」、3つ目が「新中期経営戦略における人財戦略」でした。

1つ目の「現行制度のレビューと推進」については、粛々と進めてきましたが、中でも大きな取り組みは、総合職と一般職という職掌制度を廃止したことです。昨年7月から導入し、現在スムーズに進んでいると思います。

2つ目の「グループ全体への取り組み拡大」については、永遠の課題とも言えますが、新しい中経でも引き続き取り組んでいくことになっています。

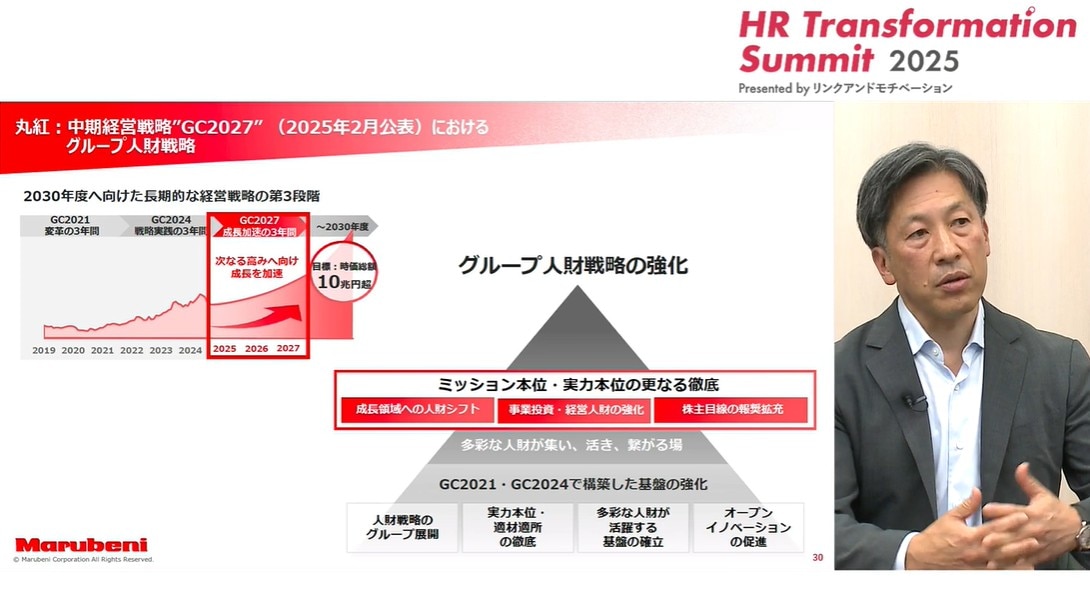

3つ目の「新中期経営戦略における人財戦略」についてですが、私は昨年度から経営会議メンバーに加わりましたので、新中経そのものをつくる議論にも参加し、人財戦略の議論にも入る立場でした。「ギアチェンジ」というキーワードは、私個人のCHROとしてのキーワードというよりも、会社全体のキーワードになります。

おかげさまで、当社の純利益は4年連続で4,000億円を超えるという状況です。その前は2,000億円くらいだったので、まさに「次のステージに向かう新中経」になるということで、「ギアチェンジ」というキーワードを選びました。実際に、新中経の中にも「次の成長ステージに向けて経営のギアチェンジを図り、利益成長、企業価値向上を加速させる」というように、ギアチェンジという文言が使われています。

もう少し具体的にご説明します。スライドの左上にあるのは中経の一部で、時価総額の推移です。今回の中経では「2030年までに時価総額10兆円超を目指す」という目標を掲げています。会社として時価総額を目標に掲げたのは、今回が初めてであり、まさに次なる高みに向けて成長を加速していこうとギアチェンジを図っているところです。

その中で、グループ人財戦略をどうするのかというのが、右側のピラミッドです。これまで2回の中経(GC2021、GC2024)で取り組んできたことは土台として残しつつ、「ミッション本位・実力本位の更なる徹底」という方向性で進めていくことにいたしました。中でも、「成長領域への人財シフト・人財投資」「事業投資・経営人財の強化」「株主目線の報奨拡充」という3つを重要な方針として掲げています。

時間の関係ですべてをご紹介することはできませんが、新中経の全体を見ていただければ、なぜこうした点に注力するのかが分かっていただけると思います。以上がこの1年間の取り組みでした。

一人ひとりの従業員の能力の総和を最大化することで難局を乗り越える

リンクアンドモチベーション 冨樫:ありがとうございます。続きまして、竹内さんにお伺いしたいと思います。

マツダ 竹内氏:この1年を振り返って、キーワードは「凛」という文字を選びました。この漢字には、身や心が引き締まる様子や、春を迎える前の厳しい寒さといった意味があります。

ご存じのとおり、自動車業界は今、電動化やカーボンニュートラルへの対応といった大きなテーマに直面し、100年に一度の変革期に突入しています。さらに米国の関税対策など、経営を取り巻く環境は一段と厳しさを増している状況です。こうした中ですが、マツダが最も大切にしているのが「人」であることに変わりはありません。経営の最大の資本は人であり、価値創出の源泉は人であるという考え方です。

経営戦略を実現するのも人ですし、お客様にお届けする価値を創出するのも人です。一人ひとりの従業員の能力や活躍、その総和を最大化することによって、総力でこの難局を乗り切っていきたいと考えています。そのために人事が果たすべき役割、使命は、これまで以上に重要になってきます。こうした身も心も引き締まる思いを、「凛」という一文字に込めています。

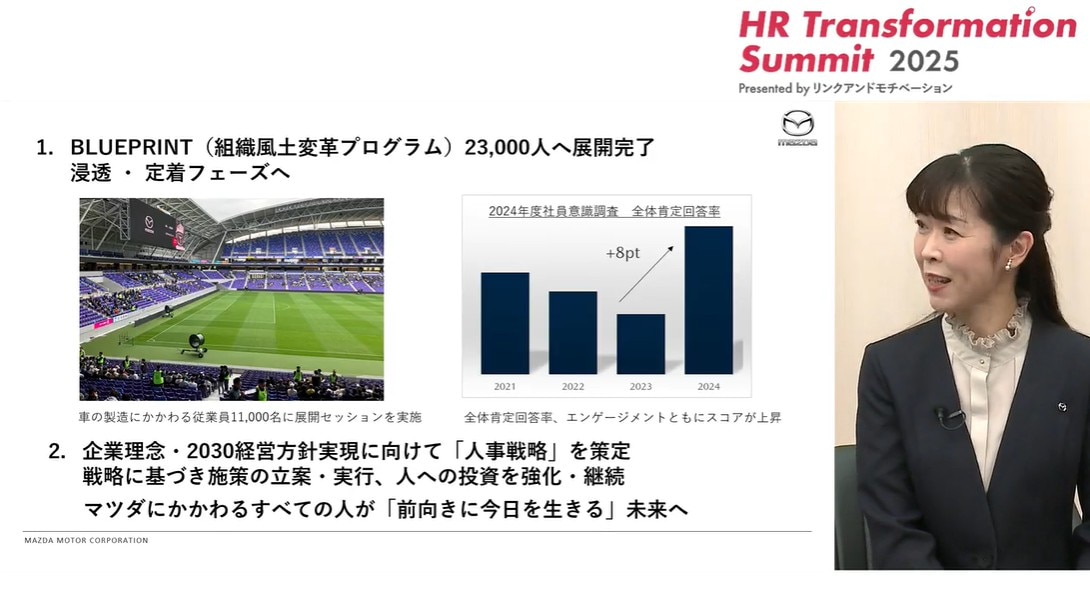

次に、この1年間の取り組みです。昨年も申し上げましたが、当社では「BLUEPRINT」という組織風土変革プログラムを推進しています。1年前は、ちょうどリーダー層から間接従業員1万2,000名に向けて展開を進めている最中でした。

その後、今年の4月・5月には、工場で車の製造に携わる直接従業員、約1万1,000名を対象にセッションを実施しました。工場の操業を止める必要があったため、休止期間をできるだけ短くしようと、広島のサッカースタジアムを会場にして一気に開催しました。計4日間のセッションを実施し、全従業員2万3,000名にプログラムを展開し終えることができました。これから、「浸透」「定着」のフェーズに進んでいくという状況です。

スライドの右のグラフは社員意識調査の結果です。過去3年間は右肩下がりでしたが、2024年に入って一気に反転し、少しずつ変化が表れ始めています。今年春に実施した最新の調査でも、厳しく不透明な経営環境の中でスコアを維持できています。

スライドの右のグラフは社員意識調査の結果です。過去3年間は右肩下がりでしたが、2024年に入って一気に反転し、少しずつ変化が表れ始めています。今年春に実施した最新の調査でも、厳しく不透明な経営環境の中でスコアを維持できています。

人事としては、組織風土という基盤の改革を進めながら、企業理念や2030経営方針の実現に向けて人事戦略を策定し、今年の2月に社内で公表しました。今後はその人事戦略に基づいて施策を立案・設計し、実行フェーズに移していきます。

厳しい経営環境の中にあっても、人への投資は引き続き強化・継続していく方針です。組織・風土変革を継続して経営の土台を強化しつつ、この人事戦略を実現することで、マツダに関わるすべての人が「前向きに今日を生きる」未来へとつなげていきたいと思います。私からは以上になります。

課題解決型から未来志向で手を打つ人事に変わらなければいけない

リンクアンドモチベーション 冨樫:ありがとうございます。続きまして、東さんにお伺いしたいと思います。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン東氏:私が掲げたキーワードは「盤石の布石」です。基盤がかなり固まってきたという意味合いで、盤石という言葉を使っています。昨年1月から全社横断で中期経営計画の達成に向けて人事戦略を刷新し、取り組んでいる最中でしたが、その後も経営陣とディスカッションを重ね、重点エリアを特定し、KPIを設定して取り組みを進めてきました。この部分はしっかり実行できたと感じています。

当社では毎週、役員会を実施しているのですが、必ず月に1回は人事戦略だけを話す機会を設けています。その中で決定したKPIを役員の目標に設定し、その達成度合いに応じて私たちの報酬が変わる計算式まで組み込んでいます。ここまでやったことで、本当に基盤が固まってきたなと思います。

重点エリアの一つとして「現場労働力不足の解消」がありました。特に昨年は物流の2024年問題があったため、採用プロセスの全面見直しや人材要件の変更を行い、より幅広い人材プールから採用できるようにしました。また、入社後に辞めてしまわないよう、オンボーディングプログラムを強化しました。こうした取り組みによってKPIも達成することができました。

もう一つ取り組んだのが、「パフォーマンスドリブンカルチャーの浸透」というプロジェクトです。当社は外資系ではなく日本の製造会社で、日本国内のみでビジネスをしています。こうした背景もあり、現場にはまだまだ旧態依然とした体制が残っており、年次や経験、人間関係で評価が決まってしまうようなところもありました。

そこで、評価者研修を実施し、期待に満たない人材へのフィードバック方法を強化しました。さらに、多様な人材を公正に評価できるよう、アンコンシャスバイアス研修を導入しました。最終的には「総報酬ステートメント」「賞与ステートメント」を作成し、「自分の報酬がどのような評価に基づいて計算されているのか」「もし一段上の評価を得ていたら、どのくらいの報酬をもらえるのか」といったところまで書面で出しました。

もう一つ、重視していたのが「ウェルビーイング推進」です。これまでのウェルビーイングは、どちらかと言うと心身の健康、つまりフィジカルとメンタルが中心でしたが、「ウェルビーイングを構成する5つの要素」を定義し、ファイナンシャル、キャリア、ソーシャル、コミュニティという観点も含めました。

このように、この1年で基盤を整えてきたわけですが、人的資本経営についてCxO全員で議論を進めていると、人事に対する期待値もどんどん上がっていきます。そうなると、人事のケイパビリティも上げていかなければいけません。本当は、「盤石の布陣」ができたと言いたかったのですが、まだそこには至っていないということで「盤石の布石」という造語をキーワードにさせていただきました。

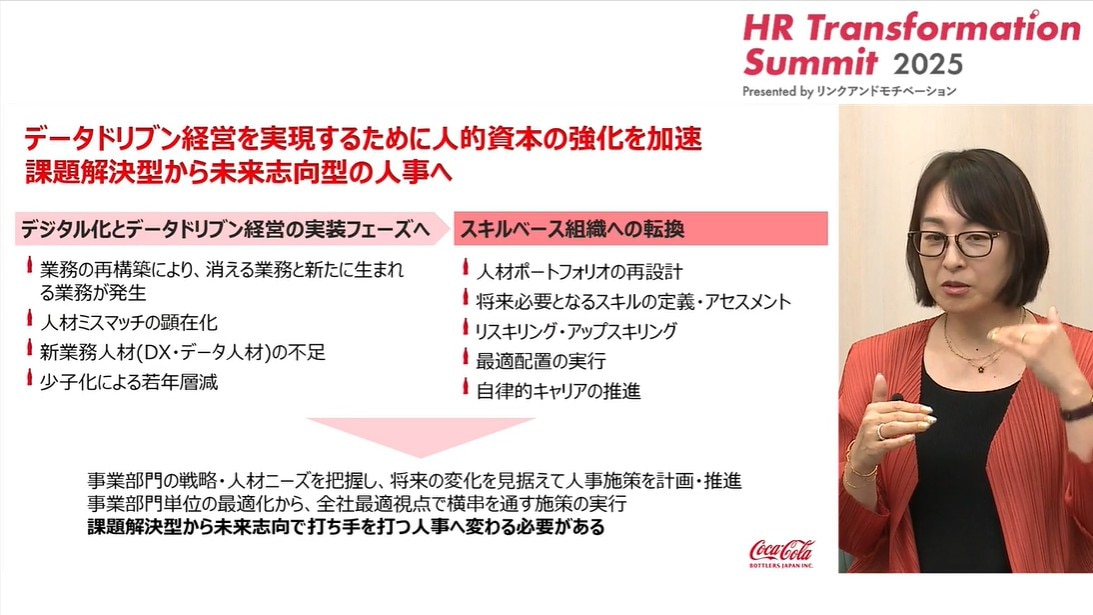

「布石」と申し上げましたが、今、未来を見据えることがすごく重要なフェーズに入っています。中期経営計画はハイスピードで進んでおり、主に営業とサプライチェーン、バックオフィスにおいて、デジタル化だけではなくデータドリブンで物事を考えていく必要があり、それに応じてビジネスモデルを変えるという経営変革に着手しています。「どのエリアをデジタル化するか」「どのようなデータを整備するか」「データを分析した結果、どこから着手すべきか」という準備をしていたのが昨年の状態でした。

今年に入ってシステム導入が本格化し、いよいよ実行フェーズに入りました。業務の再構築が進むことで、現場では「消える業務」と「新たに生まれる業務」が発生しますが、そうなると、既存の人材のケイパビリティとのミスマッチが顕在化してきます。これが今の状況です。

そのため、新業務に必要な人材をしっかりと定義し、必要なスキルを洗い出し、スキルベース組織への転換を進めているところです。

制度で言えば、まず人材ポートフォリオをどのように設計したらいいのかという問題があります。そのために、将来必要になるスキルの定義とアセスメントを実施します。人によってはリスキリングやアップスキリング、あるいは再配置が必要になるでしょう。加えて、個人のキャリアは、もはや人事や会社が全面的に面倒を見切れるものではありません。変化が激しい現場では、一人ひとりの従業員が志向するキャリアをベースに、自ら学んでいこうというマインドセットが不可欠なので、自律的キャリアの推進にも力を入れています。

人事としては、目の前の課題を解決するということより、未来を志向して、人的課題をビジネス部門に提示して、一緒に考えながら進んでいくようなスタンスにシフトしなければいけません。そのための人材育成の仕組みを、今まさに導入しているところです。私からは以上になります。

CHROが正しいと思うことを、いかにぶらさずに貫けるか

リンクアンドモチベーション 冨樫:ありがとうございます。続きまして、この1年間における「CHRO個人としての挑戦と学び」という切り口でもお話をお伺いしたいと思います。こちらは、東様からお願いします。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン東氏:1年前にCHROの役割についてお話ししたとき、私は、CHROは「ファシリテーター」であると申し上げました。この1年を振り返っても、実際にファシリテートする場面が本当に多かったと感じています。特に、役員会で人事戦略を議論する際などは、「アジェンダをどう設定するか」「各部門のCxOが人的資本のどこを重視し、何を役員会で議論すべきと考えているのか」といったことも含めて調整していきました。

各部門における人的課題は総論で見れば共通点が多いのですが、各論になるとバラバラです。限られたリソースを何に集中するかといったプライオリティは、部門によって大きく変わってきます。その中で、役員会全体で何を推進すべきかをファシリテートして導き出す必要があります。ここに大きな労力、コミュニケーション力、戦略が求められました。

そして、ファシリテーターであると同時に、私自身がCxOの一人である以上、人的課題については私が常に強く主張しなければならないということを感じました。経営会議や取締役会は、どうしても財務のデータをベースにした議論に偏りがちです。しかしながら、私たちのビジネスを支えているのは人なのです。ただ、人はそんなに簡単に変われるわけではなくて、本人の意識やモチベーション、未来への期待感など、数値では見えにくい要素が不可欠です。変革の先にある未来に対してポジティブな気持ちを持ち、前向きに取り組むためには経営陣がメッセージを発していかなければいけませんが、ここにこだわり続けるのは、CHROにしかできないことだと感じました。

リンクアンドモチベーション 冨樫:ありがとうございます。続いて、竹内様もお願いします。

マツダ 竹内氏:経営会議やCxOが集まる会議体において、「マツダの人事として大切にしていることをいかにぶらさずに貫けるか」ということが一つの挑戦でした。

人に対する捉え方は本当に様々で、財務的な指標で捉える人もいれば、人の成長や教育に強い関心を持つCxOもいます。関心事がバラバラな中で、「今何に取り組むべきか」「なぜここに投資するのか」といったことについて、自分が正しいと思うことを貫けるか。ここが一番のチャレンジだったと思います。

加えて、経営環境や社内状況を踏まえたうえで、マネジメントに対しても、CxOに対しても、その振る舞いやリーダーシップについてアドバイスをすることもありました。1対1で悩みを聞くなど、時にはCxOの聞き役にもなりながら、ペンタゴン的なつながりを築いていく。こうしたことに挑戦し続けた1年だったと思います。

リンクアンドモチベーション 冨樫:ありがとうございます。最後に、鹿島様もお願いします。

丸紅 鹿島氏:いくつかありますが、1つは先ほどから話題に出ている「経営会議メンバーの一員になったこと」です。もう1つは、海外の現場を訪問したことです。私は6年間、人事部長を務めていましたが、後半の3年はコロナ禍もあり、あまり海外に行けませんでした。昨年久しぶりに海外を訪れ、現場経験を通じて成長している若手の姿を直に感じられたのはすごく良かったなと思います。CxOはどうしても現場との距離が開きがちですが、直接コミュニケーションを図ることができたのは大きな収穫でした。

CHROに求められることという観点では、あまり個人としては考えていなくて、チームとして人財戦略がうまくいくかどうかが重要だと考えています。ですから、人事部や他のCxO、あるいは経営企画部などと連携し、どうすれば人財戦略がうまくいくかを考えることが自分の役割の一つだと思います。

新しい観点を一つ挙げるとすると、先ほども申し上げたとおり、時価総額10兆円超という目標を掲げたことです。この目標は結局、株価が上がらなければ達成できません。そのために、「人事に携わる人は何ができるのか」を考えるようになったのは大きな変化です。

人が育ち、価値を生み出し、会社に貢献する。このような期待を株主に感じてもらうことも、人事の役割であると気づきました。株主に期待してもらうためには、自社の制度を説明することも重要です。こうした役割を人事部門が担っているということを認識できたのは、大きなステップだと思っています。人事部としても、時価総額10兆円超の目標に貢献しなければならない。こうした意識改革ができたのは非常に大きなことでした。

これからのCHROに求められることとは

リンクアンドモチベーション 冨樫:皆様、ありがとうございました。環境変化が激しい時代にあっても、取り組みそのものに明確な正解はないかもしれません。しかし、皆様がそれぞれの課題に向き合いながらもぶれない姿勢や、主張すべき点、周囲を巻き込む方法などから、多くの示唆をいただけたと感じています。

お時間が迫ってまいりましたので、最後に一言ずつメッセージをいただければと思います。鹿島様から、よろしくお願いいたします。

丸紅 鹿島氏:本日は、このような貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。人事が経営にとってますます重要になっていく時代だと感じています。私は、自社での経験や知見だけでは人事部門の成長は限られるので、様々な事例や取り組みから学んでいくことが重要だと考えています。その点、本日もお二方や上杉さんのお話が非常に参考になりましたし、今後も皆さまと共に学びを深めていければと願っています。

マツダ 竹内氏:昨年、CHROに求められる資質として「人の理解」を挙げさせていただきましたが、現状を踏まえ、改めてその重要性を強く感じています。戦略を実現するのも、一人ひとりの力に支えられていると考えています。一方で、AIの急速な進展により、人が担うべき役割や果たすべき使命は大きく変化しつつあります。だからこそ、CHROとして「人」という存在をどのように捉え、戦略へと結び付けていくのかが、今後ますます求められると感じています。本日のお話を伺いながら、その思いがさらに強くなりました。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン東氏:今回の登壇にあたり、この1年で何が変わったのかを考えてみました。やはり一番大きいのは、鹿島さんと重なりますが、私自身、昨年度よりも外部からの学びを非常に必要としていたという点です。

当社では、全社横断的な変革プロジェクトが非常に速いスピードで進んでいます。そのなかでCHROとして、組織の経済効率性と個人の多様性、ウェルビーイングといった、一見すると数字上は矛盾する要素に常に向き合わざるを得ません。そのため、それらに向き合うための「軸」を探しにいくことが、この1年で特に必要だったと感じています。

自分とは距離のある領域にどのように学びを求めていくか。これはCHRO自身が積極的に取り組むべき課題であると考えています。

日本経済新聞社 上杉氏:皆さまのお話に共通することとして、AIやテクノロジー、あるいはグローバル化への備えといった観点から、さまざまな変革に挑戦している姿が伝わってきました。特に人事領域においては、人事業務のAI活用が一層進んでいくと考えられます。これを「AIに代替される」と悲観的に捉えるのではなく、戦略人事を実践するうえで、人間にしかできない領域へ注力できる準備が整ったと前向きに捉えることが、今後ますます重要になると思います。

3社の取り組みを伺う中で、これまで以上にクリエイティブでチャレンジ精神に富んだ取り組みが広がり、若い世代が自身のキャリアとして「HRに挑戦してみたい」と考える機会も増えてくるのではないかと感じました。本日は、そのような未来につながる多くの示唆をいただいたと思います。

リンクアンドモチベーション 冨樫:上杉さんがおっしゃったように、お三方のお話を伺っていると、HRの仕事はますます楽しくなってきていると感じます。責任は大きいですが、その責任感もむしろ楽しさや意義につながっている。そんな時代にあるのではないかと思います。

この1年に限らず、皆さんの挑戦は今後も続き、日々多くの難題に直面されることと思います。ただ、こうして1年を振り返ったことで、困難に向き合う中で多くの学びを得られたことがわかりました。今回、5人が再び集結したわけですが、鹿島さんや東さんがおっしゃったように、外部の方々と学びを共有し合うことで、共に変革を加速していくことが重要性だと感じました。私どもとしても、そのような機会を広げていきたいと思います。

以上をもちまして、本日のトークセッションは終了とさせていただきます。ご登壇いただいたみなさま、ならびに視聴者のみなさま、ありがとうございました。

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら