パルスサーベイとは?目的やメリット、効果的な質問項目まで解説

▼3分で分かる!!従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

目次[非表示]

パルスサーベイとは

パルスサーベイとは、従業員の状況や意識を短い間隔で定期的に調査するアンケート手法です。名称の由来である「パルス(脈拍)」の通り、企業が従業員の“組織の脈”をこまめに測定するイメージです。週1回~月1回の頻度で実施され、設問数は5~15問程度が一般的。タイムリーに課題を把握し、迅速な対応が可能な点が特徴です。

▼【無料ダウンロード】組織診断の具体的なポイントを解説!

パルスサーベイを使って、組織状態をリアルタイムに掴んでいきましょう。 従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

■従業員の状況をこまめな確認が可能

パルスサーベイを活用すると、従業員のストレスや不満を早期に把握できます。

例えば、職場の人間関係や業務負担に関する問題を放置すると、メンタル不調や離職に発展するリスクがありますが、定期的に調査することで小さな兆候を察知し、改善策を早期に実施できます。結果的に従業員満足度の向上と離職防止に繋がります。

参考:FUTURE STRIDE「なぜ、ソフトバンクの人事本部はゼロからパルスサーベイを開発したのか?」

■従業員のエンゲージメントの打ち手の効果をこまめに確認が可能

パルスサーベイは、導入した施策や制度が従業員のモチベーションやエンゲージメントにどの程度効果を発揮しているかを継続的に測定できます。

また、定期的に従業員の声を収集し改善につなげることで、企業が「従業員を大切にしている」という信頼感を醸成。結果として、現場との一体感が高まり、エンゲージメント向上に寄与します。

▼サーベイに関する記事はこちら

サーベイとは?リサーチとの違いや種類、メリットを紹介!

パルスサーベイとセンサスの違い

センサスとは年に1~2回のペースでおこなうサーベイのことで、パルスサーベイに比べて実施頻度が少ないのが特徴です。また、センサスはパルスサーベイより設問数が多く、100問を超えるものも少なくありません。従業員の満足度やエンゲージメントを把握できるだけでなく、組織課題を抽出したり、部署や役職、年次や性別で傾向を抽出したりできるのがセンサスのメリットです。

一方で、センサスは設問数が多く、回答する従業員に負担がかかるため、回答率が低くなりがちです。調査結果を分析するのにも時間がかかるので、実施する事務局側の負担も大きくなります。また、一度に数多くの課題が抽出されるため、対策が追いつかなくなる企業もあるようです。

従業員が気軽に回答でき、課題が大きくなる前に発見したいという場合はパルスサーベイのほうが向いているでしょう。ただ、パルスサーベイとセンサスはそれぞれ良し悪しがあるため、両方を使い分けている企業もあります。

パルスサーベイとモラールサーベイとの違い

従業員の労働意欲を客観的に調査する方法として、モラールサーベイがあります。モラールサーベイは、従業員が「組織や職場のどのような点にどのくらい満足しているのか?」「どのような問題意識を持っているのか?」といったことを、産業心理学や統計学を応用して科学的に調査するサーベイで、「士気調査」や「従業員意識調査」とも呼ばれます。

パルスサーベイも従業員の満足度や問題意識を調査するものですが、その実施頻度に特徴があります。パルスサーベイは短期間で繰り返しサーベイを実施する手法のことで、PDCAサイクルを素早く回すことを主眼に置いています。設問数は10問程度と少なく、所要時間2~3分で回答できるものがほとんどです。

▼エンゲージメントを高めるパルスサーベイを活かした「モチベーションクラウド」はこちら

モチベーションクラウドサービス資料

パルスサーベイ導入のメリット5選

メリット①従業員の状況がタイムリーに把握できる

パルスサーベイを定期的に実施することで、従業員の状況変化をいち早く察知できます。もし不満やストレスが長期間放置されると、離職や生産性低下に直結します。調査結果を基に即座に対策を取れば、従業員の不安を解消し、職場環境の改善と満足度向上に繋がります。

メリット②サーベイ担当者・回答者双方の負担が少ない

パルスサーベイは設問項目が絞られており、センサスサーベイと比較して事前の設計や実施後の分析にそれほど工数がかからないため、担当者の工数がそれほどかからないこともメリットの1つです。

また回答者としても、設問が少ないため回答に割く時間はそれほど要しません。

サーベイを運用する担当者・回答者ともに負担が少ないことはメリットと言えるでしょう。

メリット③施策の効果検証に有効

メリット①に重なる部分もありますが、社内で行っている施策の効果検証としてもパルスサーベイは有効です。施策を行っている中で、短スパンで効果の定点観測を行うことで柔軟に軌道修正を行うことができます。

パルスサーベイについては「変化」が起きる前後で活用することを推奨しており、組織改編や人事制度の変更など、変化がある前後に実施することがポイントです。

またパルスサーベイについてはツールを活用した場合、設問項目がランダムで選択されるものと、設問項目を指定できるタイプの2パターンが存在しますが、設問を指定して行うとより高い効果が期待できます。

特定の項目についてアンケートを行うということは、その項目が重要であるという会社からのメッセージとも言い換えることができます。回答する従業員にとっても定期的に同じ項目のアンケートに回答することで、その項目が重要であるという認識を持つことができます。

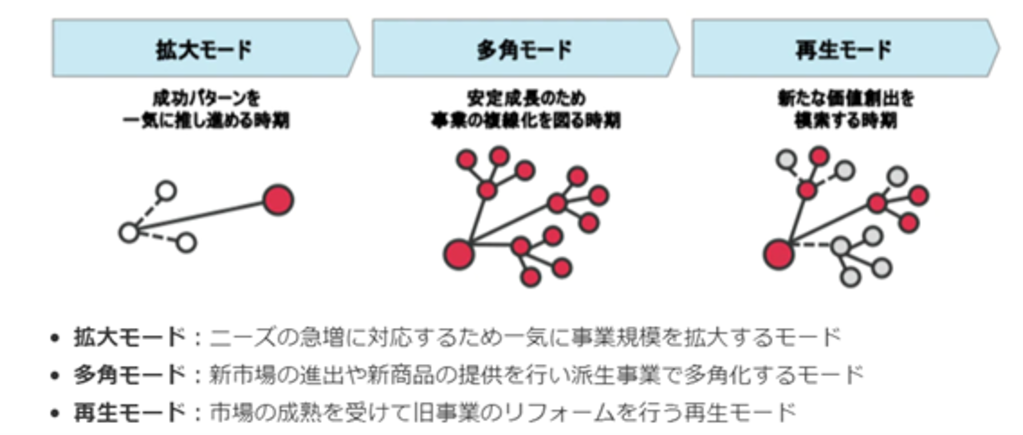

参考:組織フェーズに応じたパルスサーベイ運用

参考として組織フェーズに応じたパルスサーベイの運用についてご紹介します。前提として、リンクアンドモチベーションでは企業組織を下記の通り、3つのステージに分類しています。

- 拡大モード:ニーズの急増に対応するため一気に事業規模を拡大するモード

- 多角モード:新市場の進出や新商品の提供を行い派生事業で多角化するモード

- 再生モード:市場の成熟を受けて旧事業のリフォームを行う再生モード

この中でも拡大モードは事業・組織ともに拡大していくフェーズですので、人員の急拡大や組織編成の頻繁な変更など「変化」に数多く直面します。こうしたケースでは、人員の定着度合いや組織状態の把握のために、頻度を高めにパルスサーベイを取ることが有効です。

特に意図なくサーベイを行うことは回答者側の疲弊を招きますので、検証したい仮説を持った上でパルスサーベイは実施することがポイントです。

メリット④エンゲージメントが向上する

パルスサーベイによって従業員のニーズや不満点を明確に把握し、現場の声を反映した制度や施策を導入できます。例えば、ワークライフバランスへの要望を受けてフレックスタイムを導入するなど、従業員が「意見が反映されている」と感じられる施策が取れるため、エンゲージメントの向上に大きく貢献します。

メリット⑤従業員の内省を促し成長を支援する

パルスサーベイでは、従業員に内省を促す質問を定期的に投げかけることができます。例えば「先週最も成長を感じた瞬間は?」「今週さらに成長するためにできることは?」といった質問です。こうした内省の習慣が身につくことで、従業員は自己成長に気づきやすくなり、キャリア形成やスキル向上を自律的に進められるようになります。

パルスサーベイの使用シーン

短期反復型のパルスサーベイはどんな場面で活用することができるのでしょうか。ここではその例を3つご紹介します。

■使用シーン①新入社員のオンボーディング|早期離職防止と戦力化

パルスサーベイは、新入社員のオンボーディングに最適です。入社初期は職場環境に慣れず、離職リスクが高まる時期です。週単位での簡易調査により、困りごとや不安を早期に把握し、迅速なフォローが可能となります。また、上司やメンターとの信頼関係構築にも役立ち、スムーズな戦力化を促します。

■使用シーン②従業員の簡易メンタル・ヘルスチェック

パルスサーベイを従業員へのメンタルヘルスチェックに活用することも多くあるケースでしょう。短期間にパルスサーベイを繰り返すことで、継続的に従業員のストレスを定点観測することで、不調を早期発見し、早い段階で対処することができます。

メンタルヘルスは、仕事からの影響だけでなく、プライベートからの影響も受ける、複雑なものです。組織としてのストレス指数をチェックしておきましょう。

■使用シーン③人事施策の効果検証

配置転換や昇進・昇格などの人事施策後、従業員の適応度や満足度を把握するためにパルスサーベイが有効です。定点観測での変化測定により、施策がポジティブに働いているかを判断できます。

加えて、回答をもとに面談やフォローアップを行うことで、従業員の不安解消とモチベーション維持につながります。

■使用シーン④人事異動にともなうフォロー

人事異動があると従業員の心が揺れ動きがちになります。人事異動によってモチベーションが高まるケースもありますが、逆に人事異動によって不満やストレスを抱える従業員もいます。

人事異動による環境変化に適応できているかどうかを把握するためには、パルスサーベイをおこなうのが効果的です。人事異動をした従業員の状態を把握できれば、早く適応するためのフォローをしやすくなります。

うまくフォローしていくことで従業員のモチベーションが回復し、期待するパフォーマンスを発揮してもらえるようになるでしょう。

■使用シーン⑤新しい制度・施策導入時の意見調査

リモートワークやフレックスタイム制度など、新しい働き方を導入した際に、従業員の受け止め方や課題を把握するためにパルスサーベイが役立ちます。導入直後に意見を集めることで、運用改善ポイントを早期に特定でき、制度の定着をサポートします。また、導入後の効果検証にも有効です。

パルスサーベイの質問例

パルスサーベイでは、短時間で回答できるシンプルな設問を設定することがポイントです。以下は満足度、業務、経営理念の3カテゴリに分けた質問例です。1回あたり5~15問程度で、目的に合わせて選定します。

パルスサーベイの質問項目例【目的別】

【満足度】

- 現在の仕事にどの程度満足していますか?

- 職場の雰囲気は働きやすいと感じますか?

- 上司や同僚との人間関係に満足していますか?

- 給与や待遇についてどの程度納得していますか?

- ワークライフバランスは保てていますか?

- 現在の職場環境は、あなたの成長を促していると感じますか?

- 会社の福利厚生制度に満足していますか?

- 自身のキャリアパスについて、会社から十分なサポートを受けていると感じますか?

- 会社の企業文化や風土に共感していますか?

- ストレスなく業務に取り組めていますか?

【業務】

- 現在の業務量は適切だと感じますか?

- 自分のスキルを活かせる仕事ができていますか?

- 成果に対して適正な評価が行われていますか?

- 必要なサポートや情報は十分に受け取れていますか?

- 職場での業務改善の余地を感じていますか?

- 目標設定は明確で、達成可能なものだと感じますか?

- 新しい知識やスキルを学ぶ機会は十分にありますか?

- 業務における裁量権は適切だと感じますか?

- チーム内外での連携はスムーズに行われていますか?

- 業務の効率化について、改善提案ができる環境だと感じますか?

【経営理念】

- 会社のビジョンやミッションに共感していますか?

- 経営陣の方針や戦略は十分に伝わっていますか?

- 自分の業務が会社の目標達成に貢献できていると感じますか?

- 経営層とのコミュニケーションは取れていると感じますか?

- 会社の価値観を日常業務で体現できていますか?

- 会社の社会貢献活動について、どの程度認識していますか?

- 会社の今後の成長戦略について、期待感を持っていますか?

- 会社の意思決定プロセスは透明性があると感じますか?

- 経営層は従業員の意見に耳を傾けていると感じますか?

- 会社の成長とともに、自身の成長も期待できますか?

■具体例①:eNPS(SM)(ベイン・アンド・カンパニー)

eNPSは「従業員ネットプロモータースコア」と呼ばれ、「あなたはこの会社を友人や知人におすすめしますか?」という質問で測定します。

推奨者(9~10点)

中立者(7~8点)

批判者(0~6点)

スコアは「推奨者の割合 − 批判者の割合」で算出されます。日本語訳を用いた質問例:「あなたは当社を働く場所として友人や知人にどの程度勧めたいと思いますか?」。この指標により、従業員のエンゲージメントやロイヤルティを数値化できます。

■具体例②:Q12(ギャラップ社)

ギャラップ社のQ12は、従業員のエンゲージメントを測る12項目の質問セットです。

Basic Needs(基本的ニーズ):自分の役割を理解しているか、必要なツールが揃っているか

Individual Contribution(個人の貢献):職場で認められていると感じるか

Teamwork(チームワーク):仲間との連携や支援が得られているか

Growth(成長機会):成長できる環境があるか

質問例:「職場で意見を尊重されていると感じますか?」「キャリア成長の機会は十分ありますか?」。これにより、従業員満足度やエンゲージメントを包括的に測定できます。

パルスサーベイの実施ステップ

パルスサーベイを効果的に運用するためには、段階的なステップを踏むことが重要です。ここでは5つのステップとして、目的設定から質問作成、実施、分析、改善施策の立案までの流れを解説します。特に「STEP1. 実施目的を明確にする」を追加することで、調査が形式化するのを防ぎ、結果を有効に活用できます。

STEP1. 実施目的を明確にする

パルスサーベイを導入する前に、まず調査の目的を明確化することが不可欠です。目的が曖昧だと、結果の活用方法が分からず形骸化します。

具体的な目的例:

従業員エンゲージメントの向上(職場満足度や一体感を数値で可視化)

離職防止(不満やストレスの兆候を早期に把握し対応)

メンタルヘルスチェック(心理的安全性や働きやすさの定期診断)

目的を事前に設定することで、質問内容や分析基準が明確になり、実施後の改善策を立てやすくなります。

STEP2. 質問項目の設定

質問は短く簡潔にし、Yes/No形式や5段階評価など、集計しやすい形式を推奨します。目的に応じて満足度、業務負担、エンゲージメントなどの質問をバランスよく設定し、1回の調査は5~15問程度に絞ることで、回答率が向上しやすくなります。

STEP3. 調査の実施

調査はメールや社内チャットツールを活用し、従業員がアクセスしやすい形で実施します。スマートフォンからも回答できるようにすると、回答率が上がります。通知やリマインドを自動化することで、運用の負担も軽減できます。

STEP4. 調査結果の集計・分析

サーベイ実施後は、回答の集計作業と分析を行います。ここでのポイントは、結果を出すまでをスピーディーに行うことです。

サーベイの結果を用いて、組織改善の取り組みや、個別のフォローなどを実施していくことになりますが、サーベイの実施からできるだけ期間を開けずに対応をすることで、従業員にとっては「会社はきちんと向き合ってくれている」という感覚になり、信頼関係を築くことにも繋がります。

STEP5. 課題に対しての打ち手の立案、実施

パルスサーベイの結果を用いて、打ち手の立案、実施を行います。分析の結果出てきた良かった点は伸ばし、悪かった点は改善をするための施策を考え、実施していきましょう。

▼エンゲージメントを高めるパルスサーベイを活かした「モチベーションクラウド」はこちら

モチベーションクラウドサービス資料

パルスサーベイのデメリットと注意点【失敗しないためのポイント】

パルスサーベイにはメリットだけでなくデメリットも存在します。たとえば、従業員や運用側の負担増加、詳細な課題特定が難しい点が挙げられます。これらを理解したうえで、実施が形骸化しないような運用が重要です。以下では、主なデメリット3つと注意点を踏まえ、失敗を防ぐための具体策を紹介します。

パルスサーベイのデメリット3選

従業員の負担増加

頻度が高すぎると「またサーベイか」と感じ、回答の質が低下する可能性があります。→ 対策:質問数を最小限に抑え、回答時間を短縮。

運用側のリソース不足

毎週の調査運用や分析に時間がかかると、本来の業務を圧迫します。→ 対策:自動集計ツールや外部委託の活用で負担軽減。

詳細な課題特定の困難さ

パルスサーベイは短時間回答が前提のため、根本原因を特定しづらい側面があります。→ 対策:必要に応じて詳細なセンサス調査や面談を併用。

■注意点①運用コストがかかる

パルスサーベイの運用には、設問作成や集計作業などの人的コストがかかります。さらに、専用ツール利用料や外部分析サービスへの委託費用といった金銭的コストも発生します。効率的な運用には、ツールの自動化機能を活用し、担当者の負担を軽減する仕組み作りが重要です。

■注意点②:調査のマンネリ化・形骸化を招く

同じ質問や形式で何度も調査すると、従業員が惰性で回答し、実態が把握できなくなるリスクがあります。対策として、アンケート形式や頻度を見直したり、質問内容を定期的に変更することが有効です。時にはオープン質問を混ぜることで、新しい意見や気づきを得やすくなります。

■注意点③実施が目的化し「意味がない」状態になる

パルスサーベイを行うこと自体が目的化すると、結果を活かした改善が進まず「やって終わり」になりがちです。これを防ぐには、調査結果を必ず従業員にフィードバックし、改善アクションを明示的に伝えることが大切です。

また、PDCAサイクルを確立し、定期的に結果を分析・報告することで、サーベイが企業文化に根づきやすくなります。

■注意点④目的やゴールを明確化する

パルスサーベイを効果的なものにするためには、目的・ゴールを明確にすることが重要です。目的があいまいなまま導入すると、「パルスサーベイを実施すること」が目的になってしまい、労力やコストが無駄になってしまいます。

「経営層に勧められたから」「競合もサーベイを導入しているから」といった曖昧な理由ではなく、1年後、3年後、5年後の組織の姿を思い描き、明確な目的を設定したうえで導入するようにしてください。

■注意点⑤目的を従業員に共有する

パルスサーベイの導入時は明確な目的を設定することが重要ですが、事務局側で目的を設定するだけではいけません。従業員にも導入の意図や目的を共有するようにしましょう。

従業員が目的を理解していれば、協力を得られやすくなるだけでなく、回答するにあたっての責任感や誠実さが変わってくるため、より精度の高いデータを得られるでしょう。

■注意点⑥共有方法・範囲を事前に知らせる

パルスサーベイに初めて取り組むとき、従業員は「本当に本音で回答して良いのだろうか?」「人事評価に影響があるのではないか?」「誰がこのデータを見るのだろう?」など、様々な不安を感じるものです。

このような不安から、従業員が忖度をした回答をしたら、パルスサーベイを導入した意味がなくなってしまいます。そのため、パルスサーベイを実施するにあたっては、個人が特定されないことや人事評価に影響がないことを説明したうえで、結果の共有方法や共有範囲を伝えておくことが大切です。

それでは、以上の注意点を踏まえたうえで、実際のパルスサーベイ活用事例をみていきましょう。

パルスサーベイの導入企業事例3選

パルスサーベイは多くの企業で導入が進み、離職率低下やエンゲージメント向上に成果を挙げています。ここではサイバーエージェント、ソフトバンク、リンクアンドモチベーションの3社の事例を紹介します。

サイバーエージェントでは、わずか3問のシンプルな設問で96%という高い回収率を維持し、専門組織が調査結果を活用して改善サイクルを回しています。これらの事例から、設問の簡素化と運用体制の整備が成功の鍵であることが分かります。

■サイバーエージェントの事例

サイバーエージェントは、全社員を対象にパルスサーベイを実施し、96%の高い回答率を実現しています。特徴は、3問のみのシンプルな設問で負担を軽減しつつ、定期的に実施している点です。さらに、専門組織を設置し、調査結果を基にエンゲージメント向上施策を企画・実行。

運用ルールを明確化することで、形骸化を防ぎ、改善サイクルを確実に回せる仕組みを構築しています。これにより、離職率の低下や従業員満足度の向上に繋がっています。

■ソフトバンクの事例

ソフトバンクでは2004年から毎年、従業員調査を実施し、組織状態を可視化していました。

しかし、ソフトバンク社長の宮内氏から、「従業員の “最新”かつ“一人一人”の状態を可視化できるようにしてほしい」という要望を受け、自社独自のパルスサーベイ開発に取り組みはじめました。

2018年から開発をはじめ、同社内でのトライアルを重ねて、ソフトバンクの全社員を対象にリリースをしました。

パルスサーベイの内容は、「Work(仕事)」「Life(生活)」「Health(健康)」のカテゴリーに分類される12の設問に、総合設問をプラスした「13の設問」によって構成されています。回答者は設問ごとに「7つの段階」から適切な答えを選択します。

毎月末、全社員に向けてメールでURLが送信され、PCやスマートフォンなど各自の端末からアクセスして回答します。所要時間はわずか1〜2分程度で月末の2営業日後には、結果を閲覧できる仕組みとなっています。

このサーベイの実施には、「上司と部下のコミュニケーションを活性化させる」という目的もあるそうです。従業員自身が同意すれば、人事だけではなく上司も部下の回答結果を閲覧することができるので、最新の状態を把握することができるのです。

■リンクアンドモチベーションの事例

リンクアンドモチベーションでは、自社サービスである「モチベーションクラウド」を組織の定点観測、エンゲージメント向上のために用いています。

モチベーションクラウドでは、組織と個人の信頼度合い、相思相愛度合いを測るため、組織行動論などの学術的背景に基づいて、132問のサーベイを実施することができます。

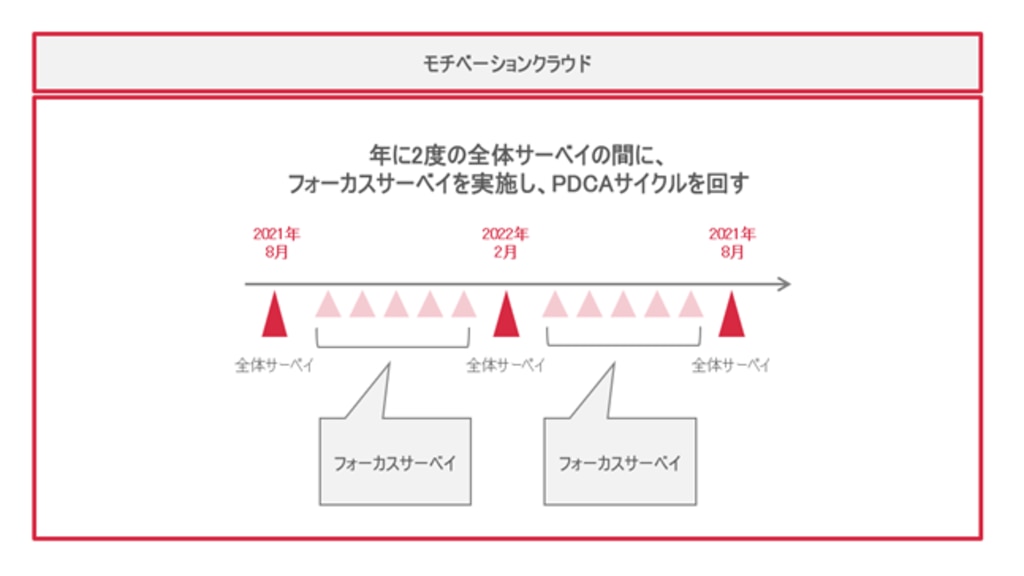

この132問のサーベイを基本的に半年に1回、年に2回のペースで実施し、サーベイの結果をもとに改善活動を各職場ごとに実施しています。

モチベーションクラウドには、パルスサーベイとして「フォーカスサーベイ」機能があります。半年に一回のサーベイと改善活動の中で、定期的にフォーカスサーベイを実施し、リアルタイムで組織状態を把握することができる機能です。

モチベーションクラウドでは、各項目に対して期待度と満足度を質問しているため、取り組んでいる改善活動が、従業員にとって求められているものなのか、効果が出ているかを把握することができるため、高速でPDCAを回すことができます。

参考:フォーカスサーベイの特徴について

フォーカスサーベイはアンケート実施時に特定の設問項目を選択することが可能であり、この機能で特許を取得していることが、他組織診断サービスと違った特徴となっています。

本記事の中でもアンケート項目をランダムに選択するのではなく、特定の項目に絞って運用することが重要とお話しましたが、フォーカスサーベイではそれが可能です。

項目を明確に絞り改善を進めていくことがパルスサーベイ運用のポイントと言えるでしょう。

まとめ:パルスサーベイを成功に導く重要ポイント

パルスサーベイを成功させるには、目的の明確化と改善への活用が不可欠です。調査は短く簡潔にし、回答しやすい形式を採用しましょう。また、結果を従業員にフィードバックし、改善アクションを迅速に実施することで、信頼とエンゲージメント向上に繋がります。

サイバーエージェント社のように専門組織を設け、運用ルールを整備することも効果的です。まずは小規模から始め、継続的にPDCAを回すことが成功のカギとなります。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

パルスサーベイに関するよくある質問

パルスサーベイに関する疑問は多く寄せられます。ここでは「効果」「意味がないといわれる理由」「質問例」「エンゲージメントサーベイとの違い」など、よくある質問と回答を紹介します。離職防止やエンゲージメント向上、制度改善に役立つ仕組みを理解し、導入判断の参考にしてください。

Q:パルスサーベイの効果は?

パルスサーベイは、従業員の不満やストレスを早期に把握し、離職を防ぐ効果があります。新入社員のオンボーディング支援や、メンタルヘルスケアにも有効です。

ある企業では、導入から半年で離職率が20%改善した事例も報告されています。定期的に実施し、改善サイクルを回すことで、従業員エンゲージメントが着実に向上します。

Q:パルスサーベイは意味ないといわれる理由は?

パルスサーベイが「意味ない」とされる主な理由は、マンネリ化、実施が目的化、改善サイクルが短いの3点です。

マンネリ化:質問内容が変わらず惰性で回答 → 定期的な見直しで新鮮さを維持

目的化:調査しても改善行動が伴わない → 結果を必ずフィードバックし施策へ反映

サイクル不足:実施後の分析・改善が不十分 → 専門担当を設置し、PDCAを確実に回す

これらを解消することで、サーベイの効果を最大化できます。

Q:パルスサーベイではどのような質問をすれば良い?【目的別質問例】

目的に応じて質問を設定することが重要です。以下は例です。

満足度:

現在の仕事内容に満足していますか?

給与や待遇についてどの程度納得していますか?

職場環境に満足していますか?

業務:

現在の業務量は適切ですか?

成果に対する評価は公平だと思いますか?

必要なサポートや情報は十分に受け取れていますか?

人間関係:

上司や同僚とのコミュニケーションは円滑ですか?

チームの雰囲気は協力的ですか?

これらを5段階評価やYes/No形式で設定することで、短時間で定量的なデータを収集できます。

Q:パルスサーベイを導入する目的で多いものは?

Q:パルスサーベイとエンゲージメントサーベイの違いは何ですか?

項目 | パルスサーベイ | エンゲージメントサーベイ |

実施頻度 | 週1~月1 | 年1~2回 |

設問数 | 5~15問 | 50問以上 |

目的 | 状況把握、短期改善 | 組織全体の課題把握 |

詳細分析 | 限定的 | 深掘り可能 |

パルスサーベイは短期的な変化把握、エンゲージメントサーベイは長期的な課題分析に適しています。企業は目的や課題に応じて併用するのが効果的です。