サーベイとは?意味やリサーチ・アンケートとの違い、種類、実施ポイントを解説

従業員の満足度やエンゲージメント向上を目指し、実施する企業が増えているのが「サーベイ」です。従業員サーベイをうまく活用することができれば、従業員にも組織全体にも大きなメリットが生まれます。

今回は、サーベイの意味から、従業員サーベイをおこなうメリットや注意点まで解説していきます。

▼3分で分かる!!従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

目次[非表示]

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ サーベイを有効活用する3つのポイントとは?資料はこちら

サーベイとは?

サーベイ(survey)とは一般的に、物事の全体像を把握するために広い範囲でおこなわれる調査のことを言います。

企業でよくおこなわれるのが従業員を対象にしたサーベイで、従業員の満足度やエンゲージメント(会社や自社商品・サービスに対する愛着度)を把握し、向上させることを目的におこなわれます。

■サーベイとリサーチの違い

サーベイと似た意味を持つ言葉に、リサーチ(research)という言葉があります。リサーチは、主にマーケティング領域で実施される調査のことです。

サーベイは基本的に条件を指定せず、全体像を把握するために大規模で実施されるのが特徴ですが、リサーチはより深く詳細まで把握するために、条件を絞っておこなわれるのが一般的です。

■サーベイとアンケートの違い

アンケート(enquête)はフランス語に由来する言葉で、多くの対象者に同じ質問をして回答を求める「質問調査」という意味があります。英語では「サーベイ」に当たるため、同義で用いられることが多くあります。

■サーベイの目的

企業が従業員を対象にしたサーベイを実施する主な目的は、会社と従業員の関係性や組織課題を把握することです。サーベイをおこなうことで、以下のようなことが分かります。

・従業員が職場でどれだけ満足しているか、もしくは不満を抱いているか?

・従業員が会社の理念やビジョンにどのくらい共感しているか?

・従業員が上司や経営陣をどのくらい信用しているか?

・従業員が職場の人間関係にどのくらい満足しているか?

・従業員が職場環境にどのくらい満足しているか?

サーベイで得られたデータを分析することで、隠れている組織課題を抽出することができます。それを踏まえて組織の改革を進め、従業員満足度やエンゲージメントの向上を図っていくのがサーベイの狙いです。

当然、その先には生産性や利益率の向上といった経営上の目的もあります。当社と慶應義塾大学 大学院経営管理研究科/ビジネス・スクール 岩本研究室との共同研究では、エンゲージメントが高まることで営業利益率や労働生産性が向上することが明らかになっています。

※参考:「エンゲージメントと企業業績」に関する研究結果を公開 | 株式会社リンクアンドモチベーション

https://www.lmi.ne.jp/about/me/finding/detail.php?id=14

社内でおこなわれる従業員サーベイの種類

社内でおこなわれる従業員サーベイとして代表的なのが「モラールサーベイ」と「エンゲージメントサーベイ」です。

■モラールサーベイ

モラールサーベイは、主に従業員のモチベーションを把握するためにおこなわれる調査のことで、「従業員意識調査」や「従業員満足度調査」とも呼ばれます。

具体的には、給与や賞与、労働時間、有給休暇の日数や取得のしやすさ、仕事の内容などに関して、従業員が満足しているのか、もしくは不満を感じているのかを把握するためにおこなわれます。

■エンゲージメントサーベイ

エンゲージメントサーベイとは、従業員が自社や自社商品・サービスに対して「どのような感情を持っているか?」「どの程度、愛着を抱いているか?」といったことを調査するためのサーベイです。

企業理念にどれだけ共感しているか、会社の風土にどれだけ馴染んでいるか、上司や同僚との関係性はどうかといった項目からエンゲージメントを測るのが一般的です。

上述したモラールサーベイは、主に給与や労働時間など、労働条件に対する感じ方を調査する点に特徴があります。一方、エンゲージメントサーベイは、主に企業の理念・ビジョンや上司と部下の信頼関係、組織風土などに対する感じ方を調査するのが特徴です。

▼エンゲージメントサーベイについて詳しくはこちら

エンゲージメントサーベイとは?実施する目的やメリット、具体的な質問事項を解説

■コンプライアンス意識調査

コンプライアンス意識調査は、企業が従業員のコンプライアンス意識を把握するためにおこなう調査です。

「従業員がコンプライアンスについてどのくらい理解しているか?」「自社のコンプライアンスについてどのような問題意識を持っているか?」といったことが分かります。

コンプライアンス意識調査をおこなうことで、コンプライアンス違反の兆候を早期に発見できるため、問題が深刻化する前に対処でき、法的トラブルを回避できる可能性が高まります。

また、コンプライアンス意識調査は、従業員がコンプライアンスの重要性を理解し、コンプライアンスを遵守する組織文化を醸成するのにも役立ちます。顧客や投資家などステークホルダーの信頼性も高まるため、近年はコンプライアンス意識調査を導入する企業が増えています。

■ストレスチェック

ストレスチェックとは、従業員のストレスを把握するために定期的におこなわれる検査のことです。労働安全衛生法の改正によって、2015年12月よりストレスチェック制度が義務化されました。

具体的には、常時50人以上の労働者を使用する事業場に、年1回以上のストレスチェックをおこなうことが義務付けられています。

ストレスチェックの結果は従業員本人に通知されます。それにより、自らのストレスの状況について気付きを促し、メンタルヘルス不調に陥るリスクを低減させるという狙いがあります。

また、ストレスチェックの結果を集団的に分析することで、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることも重要な目的です。

企業が従業員のストレスマネジメントをおこない、精神面の安定を図ることで生産性向上や休職率・離職率の低減などが見込めるため、実施義務のない企業も含め、ストレスチェックを導入する企業が増えています。

▼ストレスチェックについて詳しくはこちら

ストレスチェックに意味はない?原因と改善方法を紹介!

メンタルヘルスとは?職場における意味や有効なメンタルヘルス対策について

■アセスメントサーベイ

アセスメントサーベイとは、従業員の能力やパフォーマンスを可視化し、成長促進やキャリアアップ、人事施策につなげるための調査のことです。

企業が従業員の能力やポテンシャルを正確に把握することは、適性に合った人員配置や育成計画を策定するうえで非常に重要です。

アセスメントサーベイでは、一人ひとりの従業員のスキルや能力、性格や行動特性、パフォーマンスやモチベーション、リーダーシップなどを測定することで、個々の強みや弱み、適性のある役割やキャリアパスなどを明らかにします。

アセスメントサーベイの結果をもとに、育成計画や配置転換、昇格試験などの人事施策をおこなうことで、個々の従業員のキャリアアップや組織力の向上を図ります。

■組織サーベイ

組織サーベイは、組織内の従業員を対象におこなうアンケート調査の総称です。

主な目的は、組織の健康状態を評価するとともに改善点を明らかにすることです。

組織サーベイは、従業員満足度、エンゲージメント、リーダーシップ、職場の風土、業務プロセス、コミュニケーション、労働条件、コンプライアンスなど、組織の様々な側面を評価します。

従業員満足度を測る「従業員満足度調査」も、エンゲージメントを測る「エンゲージメントサーベイ」も、コンプライアンスに関する問題を調査する「コンプライアンス意識調査」も、組織サーベイの一種だと言えます。

組織サーベイの結果を分析することで、組織課題を抽出して具体的な改善策を講じることもできますし、組織の強みや成功ポイントを把握して、それを発展させることも可能です。

▼組織サーベイについて詳しくはこちら

組織診断・組織サーベイとは?目的やメリット、ツールの選び方などを解説

■360度サーベイ

360度サーベイは、従業員のパフォーマンスやリーダーシップを総合的に評価するための調査です。

従来のように上司や人事による一方的な評価ではなく、対象者の上司や同僚、部下などが評価をおこないます。複数の視点から評価がおこなわれることから、「360度サーベイ」や「多面評価サーベイ」と呼ばれます。

360度サーベイは、異なる複数の視点から評価が提供されるため、対象者のパフォーマンスやリーダーシップについて包括的な情報を得ることができます。

単一の評価者に依存せず、複数の評価者から評価を収集することで偏りやバイアスが緩和されるのが360度サーベイのメリットです。

対象者も、多方面からフィードバックを受けることで強みや弱みなど自己認識を深めることができ、改善や成長に向けたアクションが促されます。

実施頻度によるサーベイの違い

サーベイは実施する頻度によって「センサス」と「パルスサーベイ」に分類できます。

■センサス

センサスは、年に1~2回ほどのペースで実施する頻度の低いサーベイのことです。設問数が多く、100問を超える場合も少なくありません。

組織と従業員の関係性や従業員の満足度・エンゲージメントなどを把握できるだけでなく、組織課題を抽出したり部署ごとの特色を比較したりできるのがセンサスのメリットです。

■パルスサーベイ

パルスサーベイは、週に1回・月に1回という短いスパンで繰り返す頻度の高いサーベイのことです。設問数が少なく、10問程度、重点的にチェックしたい項目のみを調査します。

継続的な経過観察を目的としており、従業員の満足度や組織の異変などをタイムリーに把握できるのがパルスサーベイのメリットです。

従業員サーベイを実施するメリット

企業が従業員サーベイをおこなうことによる主なメリットは以下のとおりです。

■ 従業員満足度の向上

組織サーベイにより従業員の満足度や不満要因を可視化し、改善施策につなげることで、働きやすい職場づくりと離職率の低下が期待できます。

■ 生産性の向上

サーベイで課題を特定し改善を重ねることで、従業員の主体性とエンゲージメントが高まり、生産性の向上につながります。

■ 顧客満足度の向上

エンゲージメント向上によって従業員の意欲や品質意識が高まり、サービスや商品への愛着が深まることで、顧客満足度やブランド価値の向上が期待できます。

▼従業員満足度について詳しくはこちら

従業員満足度(ES)とは?満足度を向上させる方法や理由・事例を紹介

■トラブルの予測と対処

従業員サーベイを定期的に実施することで、職場で起こりうるトラブルの兆候を早期に察知することができます。たとえば、離職意向の高まりや、上司・部下間の信頼関係の欠如、過重労働、メンタル不調といったリスク要因を数値化して把握することが可能です。

■事業戦略・経営判断の材料

従業員サーベイの結果は、経営層が戦略を立てる際の貴重な意思決定データとなります。たとえば、従業員のエンゲージメントや職場満足度、組織の風土に関する定量データを集めることで、現場の状態を「肌感」ではなく客観的に評価できます。

これにより、人的資本経営の視点から人材投資の方向性を定めたり、組織改編や人事制度改革の根拠を強化したりすることが可能です。また、複数年のサーベイデータを比較することで、施策の効果検証や中期経営計画との整合性確認にも活用でき、戦略的かつ継続的な組織運営を支える材料になります。

サーベイのデメリット

従業員サーベイを実施することはメリットばかりではなく、やり方次第では以下のようなデメリットも考えられます。

■回答する負荷から反発を招く

設問数が多いと負担感が増し、反発や適当な回答による信頼性の低下につながるおそれがあります。事前に目的を共有し、理解を得ることが重要です。

■やりっぱなしにすると不満を招く

サーベイ結果を活用せず放置すると、「回答しても意味がない」と不満や不信感を生みます。改善策の実行と進捗の共有が欠かせません。

サーベイの実施手順

①目的の明確化してサーベイを設計する

まず最初に、サーベイの目的を明確に設定します。「エンゲージメント把握」や「離職リスク検出」など、目的に応じて設問内容や分析手法が変わるため、曖昧な目的設定は避けましょう。目的に沿った設問設計が、サーベイの成功のカギとなります。

②対象者やデータの使用範囲を決める

次に、サーベイの対象者(全社、特定部門、階層別など)を明確にし、収集したデータの使用範囲を事前に決めます。プライバシー保護を考慮し、匿名性を確保することが重要です。対象と使用目的を周知することで、回答率向上にもつながります。

③質問を作成する

目的に即した設問を作成します。設問は「具体的」「シンプル」「回答しやすい」ことを意識し、選択式と自由記述式をバランス良く組み合わせます。曖昧な表現や誘導的な質問は避け、公平で客観的な設問設計を心がけましょう。

④サーベイツールを選択する

実施方法に応じて適切なサーベイツールを選びます。Googleフォームや専用ツール(例:HRBrain、Klausなど)を利用すると、集計・分析が効率的になります。匿名性や回答のしやすさ、レポート機能の有無も選定ポイントとなります。

⑤社内に周知し、サーベイを実施する

サーベイ開始前に、目的・意義・回答期限を明確にして、対象者に周知します。回答率向上のため、経営層からのメッセージ発信や、リマインドの工夫も重要です。実施期間は長すぎず、1〜2週間を目安に設定しましょう。

⑥結果を集計し、データを分析する

回収した回答データを速やかに集計・分析します。単純集計だけでなく、部門別・年代別などクロス集計を行うと、より詳細な傾向分析が可能です。自由記述欄のテキスト分析も忘れずに行い、現場の「声」を拾い上げます。

⑦改善案を立案し、実行する

分析結果をもとに、課題に対する具体的な改善施策を立案します。単なる報告に留めず、実行プラン(担当者、期限、評価指標)を明確に設定しましょう。改善後は再度サーベイを実施し、施策の効果検証サイクルを回すことが大切です。

サーベイを実施する際のポイント・注意点

従業員サーベイは、以下の点に注意して実施するようにしましょう。

■従業員の理解を得たうえで実施する

従業員がサーベイを実施する意義を理解していなければ、回答率が下がったり、いい加減な回答をされたりする可能性があります。それでは、調査結果がぼやけてしまいます。

事前に、従業員にサーベイを実施する理由や回答の手順、回答後の会社の対応などについて説明し、理解を得たうえで実施するようにしましょう。

■従業員の負担を考慮した頻度・ボリュームで実施する

上述のとおり、サーベイは長期スパンで多くの質問に回答してもらう「センサス」と、短いスパンで少ない質問に回答してもらう「パルスサーベイ」の2つがあり、両方を組み合わせて実施するのが一般的になっています。

頻度の面でも設問数の面でも従業員の負担を考慮して、自社の状況に合った組み合わせで実施することが大切です。

■専任の担当者を決めて運用する

専任の担当者を決めて運用することも重要です。なぜ専任の担当者を決めて運用する必要があるのか、組織の「臨界点」という概念を参考にご説明します。

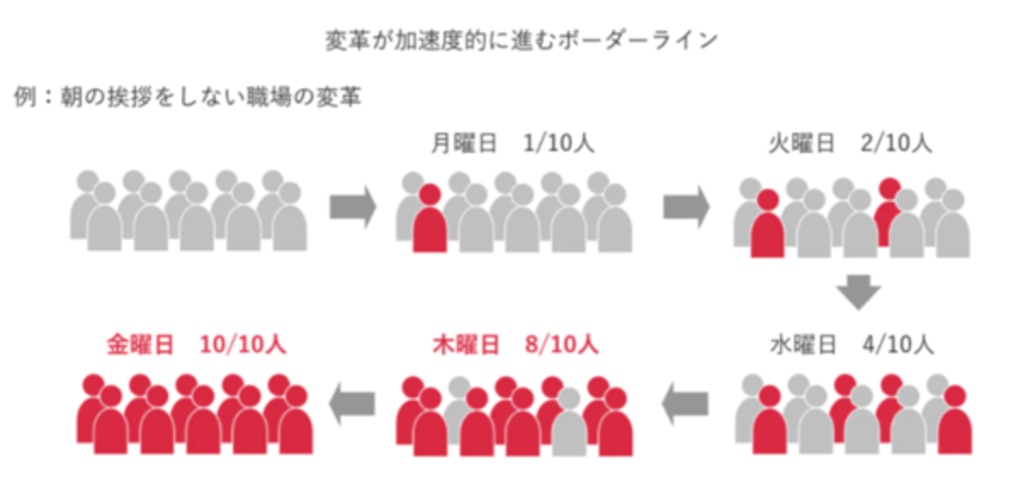

組織が変わる際には「臨界点」が存在します。組織において新たな施策を浸透させるにはその構成員の2~3割にまず受け入れられることが重要です。ある一定の割合を突破すれば、加速度的に組織全体に広まり浸透していきます。その境目になる点のことを【臨界点】と言います。

新たな施策の導入フェーズでは、「臨界点」に達するまで「しかるべき量」「しかるべき期間」をかけて、根気強く取り組んでいくことが重要です。

サーベイについても回答を手間に感じたり、取り組みに否定的な声が一定数上がることは避けられません。導入当初の運用は難航するからこそ、臨界点を超えるまで粘りよく推進する専任の担当者の存在が必要不可欠なのです。

■匿名で実施する

従業員サーベイは匿名で実施することをおすすめします。

記名式でおこなう場合、多くの従業員は「回答した内容が人事評価に影響するのではないか・・・」といった不安を抱いたり、「上司に見られるなら本音を書けない・・・」といった気持ちが働いたりします。そのため、サーベイで得られるデータの質が低下するおそれがあります。

一方、匿名でおこなわれるサーベイであれば、自分の回答が上司や人事に知られることを心配せず、本音で回答しやすくなります。

従業員が不満や要望を率直に表現できるため、より信頼性のあるデータを収集することができます。また、従業員のプライバシーを尊重するという意味でも、匿名でサーベイをおこなうことは重要です。

■ある程度回答期間を確保する

サーベイで一定の回答期間を確保することには複数の利点があります。まず、回答者に十分な時間を与えることで、より考え抜かれ、質の高い回答が得られます。また、期間を設定することで、データ収集が一定の期間内に完了し、分析や報告の計画が立てやすくなります。

さらに、回答期間を明確にすることで、回答者の関心や参加を促し、回答率を向上させることができます。これにより、データの信頼性と代表性が高まり、より正確な洞察が得られるようになります。

■結果の共有

従業員サーベイを実施したら、その結果や今後の動きを従業員に共有することが重要です。

サーベイの結果を共有しないと、サーベイに回答した従業員は「何のためのサーベイだったのか?」といった疑念や不満を抱きます。

そうなると、次回のサーベイに対する意欲が損なわれ、サーベイに回答しない従業員が出てきたり、いい加減な回答をする従業員が出てきたりします。結果として、サーベイで得られるデータの質が著しく低下してしまいます。

そうならないようにするためには、サーベイの実施後に「どのような組織課題が見つかったのか?」「その課題をどのように解決していくのか?」といったことを共有する必要があります。

そうすることで、従業員は「自分たちの意見を真摯に受け止めてくれている」と感じ、次回以降のサーベイにも誠実に取り組んでもらえる可能性が高くなります。

サーベイの実施をご検討ならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションは、導入実績8,740社、237万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました。

・業績が上がらず、組織にまとまりもない

・いい人材の採用や育成が進まない

・給与や待遇への不満が挙がっている

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら

まとめ

サーベイは実施することが目的ではなく、組織を改善し、従業員の満足度やエンゲージメントを高めることが目的です。

サーベイを実施した後の取り組みで結果を示すことができれば、従業員は「サーベイに協力すれば会社が良くなる」ということを実感できるはずです。そうなれば、サーベイの運用が軌道に乗り、長期継続的に組織力を高めていけるでしょう。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

サーベイに関するよくある質問

Q.リサーチとサーベイの違いとは?

サーベイと近い意味を持つ言葉に、「リサーチ(英語:research)」があります。

サーベイは基本的に条件を指定せず、全体像を把握するために大規模で実施されますが、リサーチはより深く詳細まで把握するために、条件を絞っておこなわれるのが一般的です。

なお、実用日本語表現辞典では、リサーチとサーベイはそれぞれ以下のように解説されています。

・リサーチ:ある事象や現象について詳細な調査や研究を行うことを指す。

・サーベイ:調査やアンケートを行うことを意味する。また、土地や建物を測量することや、全体を見渡すことも指す。

Q.サーベイの目的とは?

サーベイとは、物事の全体像や実態を把握するためにおこなう調査のことです。

従業員を対象にしたサーベイの主な目的は、従業員の不満や要望など生の声を収集することで組織課題を抽出し、それを解決することで従業員満足度やエンゲージメントを向上させることです。

これにより、生産性の向上や離職率の低減を図ります。従業員を対象にしたサーベイは、会社と従業員が共通のゴールを目指し、持続的な成長を追求するために不可欠なツールだと言えるでしょう。