レディネスとは?意味や種類、メリットをわかりやすく解説!

同じ知識を提供していても習得に差が出てしまうことが、様々なシーンで見られます。

実務経験のない新入社員に同じ知識を共有していても習得に差が出てしまうことや、新任マネジャーに同じマネジメント研修を提供しているにも関わらず、成果に大きな違いがでてしまうことなど、皆さんも経験されたことがあるのではないでしょうか

本記事では、昨今注目を集める「レディネス」という言葉を題材にその理由を紐解いていけたらと思います。

目次[非表示]

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

レディネスとは?

レディネスとは、学習の前提となる知識・環境・経験などが揃っており、準備ができている状態を意味する心理学用語です。

この概念は、アメリカの教育心理学者エドワード・ソーンダイクなどによって提唱され、学習が効果的に行われるには「その学びを受け入れる準備が整っていること」が重要であるとされています。

たとえば、小学校低学年の子どもに抽象的な数学の概念(例:分数の加減)を教えようとしても、まだ数の概念や図形の理解が不十分であれば、うまく学べません。これは、レディネスが整っていない状態であり、理解の土台ができていないために学習効果が上がらない例です。

一方で、「かけ算の意味を具体的に理解してから九九を覚える」といったステップを踏むと、よりスムーズに学習が進みます。これが、レディネスが整っている状態の好例です。

教育や人材育成の現場では、このレディネスを適切に見極めることが、学習効率や定着率の向上につながるとされています。

■ゲゼルの成熟優位説

1929年ゲゼル氏は、生後46週目の一卵性双生児の赤ん坊を被験者として階段を上る訓練を行ない、どのくらい早く上れるようになったかを計測する実験を行なった。

一人の赤ん坊には生後46週目から7週間かけて訓練を行った結果、26秒で上れるようになった。

もう片方の赤ん坊には生後53週目から2週間かけて訓練を行った結果、10秒で上れるようになった。55週目以降、双子に対して様々な実験を行なったところほぼ同じ結果が得られた。

これらの実験から分かったことは、早期に長時間の訓練を行うよりも、脳や体が発達し、学習に最適な時期に達するまでは、どれだけ早く訓練や教育を行っても、効果は期待できず、適切なタイミングで短期間の訓練を行う方が学習効果が高いということである。

レディネスの種類

ビジネスにおけるレディネスの種類は様々ありますが、その中でもよく使用されるものを3つご紹介します。

■就業レディネス

学生から新入社員となるにあたっての心構えが整った状態を「就業レディネス」と呼びます。

「社会人としての自覚」と「自己理解の促進」により構成され、 就業レディネスの整った新入社員は、入社後の適応・活躍にも影響があると考えられています。

■職業レディネス

特定の仕事に強い興味関心や遂行できる自信を持っており、期待される役割を果たすための職業生活をはじめる準備が整っている状態を「職業レディネス」と呼びます。

心理学者で職業カウンセラーのジョン・L・ホランド(John L. Holland,1919年-2008年)の研究では、職業レディネスを判断する際に、適性の高い職業や従業員の性格タイプは6つの「ホランド・タイプ」に分類されると提唱しています。

社員の能力だけでなく、職務内容に対する興味関心や自信度が重要な要素になると考えられています。

■デジタルレディネス

現在多くの企業が、ITを活用してビジネスモデルや組織を変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んでいますが、このデジタル化への準備が整っている状態を「デジタルレディネス」と呼びます。

「デジタル化の備え」を「受容ステージ」「立上ステージ」「活動ステージ」「牽引ステージ」の4つのステージに分類し、DX推進の参考にしています。

デジタルレディネスが整った人材が多い企業は、DXが推進しやすくなると考えられています。

人材育成でレディネスが注目される理由

人材獲得競争が激化しているため

近年、少子高齢化の進行や転職市場の活性化により、人材の確保はあらゆる業界で難易度が高まっています。

限られた人材をいかに早く、そして的確に戦力化できるかが企業の競争力を左右する中で、「レディネス(学習の準備状態)」を把握し、個々に応じた育成を行う重要性が増しています。従業員の状態に合わせた教育は、効率的な成長を促進し、人材活用の最適化につながります。

早期離職を防止するため

新入社員が入社後すぐに業務の難易度や内容についていけず、期待と現実のギャップからモチベーションを著しく低下させ、早期離職に至ってしまう事例は決して少なくありません。

この背景には、新入社員のレディネス(準備度合い)が十分に考慮されないまま、高度な業務や専門的な研修が一方的に進められてしまうという根本的な原因が存在します。

レディネスが十分に整っていない状態で業務や研修に取り組むことは、新入社員にとって大きな負担となり、自信喪失や孤立感を招き、結果として組織への適応を困難にしてしまいます。

社会の変化に合わせた人材育成を行うため

デジタル技術の進化、グローバル化の進展、そして働き方の多様化といった現代社会の急速な変化に伴い、企業や組織で求められる従業員のスキルやマインドセットも、かつてない速さで変化しています。

このような状況下では、従来の画一的な教育研修プログラムだけでは、多様な人材の能力開発ニーズに十分に対応することが困難になっています。一人ひとりの従業員が持つ現在の知識、スキル、経験、学習意欲といった「レディネス(準備状態)」は大きく異なります。

そのため、教育の効果を最大限に高め、個々の成長を促進するためには、それぞれのレディネスを正確に把握し、それに応じた柔軟な育成アプローチが不可欠となります。

レディネスのレベルを測る方法

レディネスを測る方法も様々なものがありますが、有名なものに自己進路を探求し将来の職業に対するレディネスを把握する「職業レディネステスト」があります。

■そもそもレディネスレベルとは?

出典:レディネスとは?人材教育で注目される理由とレベルを高める方法を解説 | ツギノジダイ

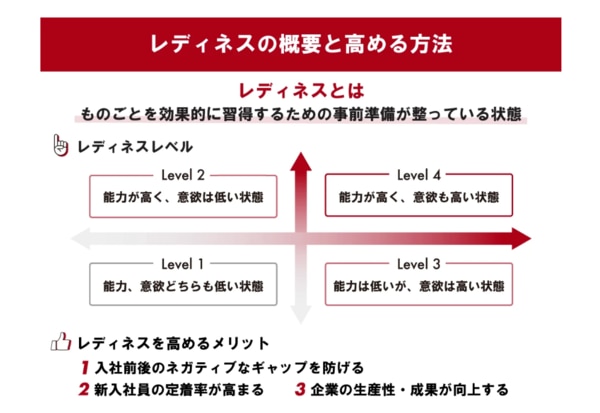

レディネスレベルとは、従業員の「能力」と「意欲」の2軸で、学習や業務に対する準備状態を4段階に分類したものです。この分類は、個々の状態に応じた最適な指導や支援を行うために役立ちます。

まず「R1(意欲も能力も不足している)」は、最も支援が必要な状態です。新しい業務や環境に適応するだけのスキルや経験がなく、やる気も見られません。基本的な指導と同時に、動機づけを促す対話や関心を引き出す工夫が重要です。

「R2(意欲はあるが能力が不足している)」は、前向きに取り組む姿勢があるものの、経験や知識が伴っていない状態です。ここでは、丁寧なトレーニングや段階的な課題設定が成長を加速させます。適切な支援があれば、早期にR4に到達できる可能性があります。

「R3(能力はあるが意欲が不足している)」では、知識やスキルはあるにもかかわらず、仕事に対する関心や目的意識が薄れています。承認や裁量の付与、目標設定の見直しなど、モチベーションを高める取り組みが効果的です。

「R4(意欲も能力も高い)」は、もっとも理想的な状態です。このレベルでは、自律的に業務を進めることが可能で、リーダーシップや後進指導を任せるのにも適しています。信頼して任せることで、本人の成長と組織への貢献の両立が期待できます。

このように、レディネスレベルを正しく把握し、各レベルに応じた支援を行うことで、人材育成の精度が高まり、早期離職の防止やパフォーマンスの最大化にもつながります。企業における教育設計や人事戦略において、極めて有効なフレームワークといえるでしょう。

■職業レディネス・テスト(Vocational Readiness Test: VRT)

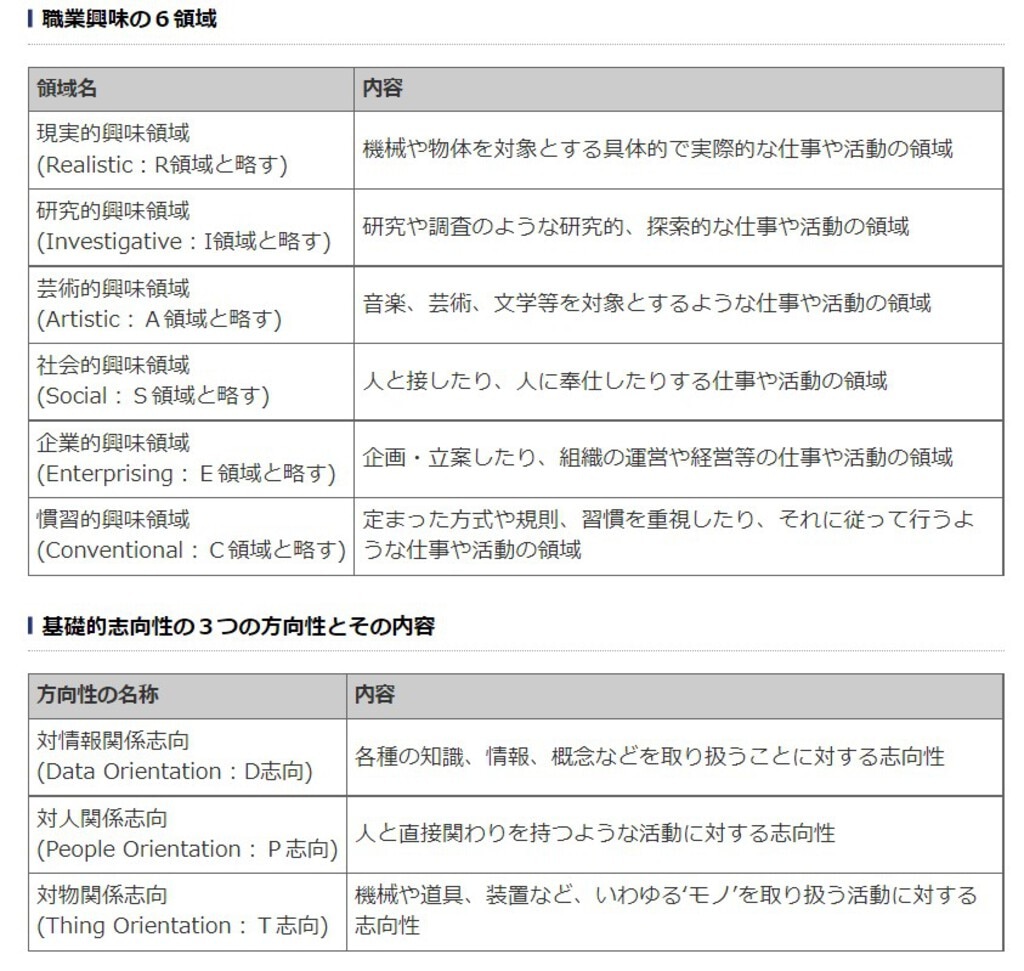

ホランド理論に基づく6つの興味領域(現実的、研究的、芸術的、社会的、企業的、慣習的)に対する興味の程度と自信度がプロフィールで表示され、基礎的志向性(対情報、対人、対物)も測定します。

引用:労働政策研究・研修機構

人材育成や定着における土台となるレディネスを測る方法としては、エンゲージメント状態を可視化するモチベーションクラウドも効果的です。

【参考資料のご紹介】

モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちらからダウンロードいただけます。

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

レディネスのメリット

企業がレディネスを高めるとどのようなメリットが得られるのでしょう。

ここでは3つのメリットを紹介します。

①採用におけるミスマッチの解消

就業レディネスという言葉もある通り、就業者側が自己理解を深め、オープン化された企業情報から企業で働く未来やキャリアを具体的にイメージすることができることでレディネスを向上させミスマッチ減らすことができると考えられています。

企業側も採用において見極めるだけではなく、企業側が満たすことのできるエンゲージメントの要素(理念などの目標の魅力/仕事などの活動の魅力/人や組織の魅力/制度や環境などの条件の魅力)を適切に伝えていくことができるとレディネスの向上を促すことができます。

②育成スピードの向上

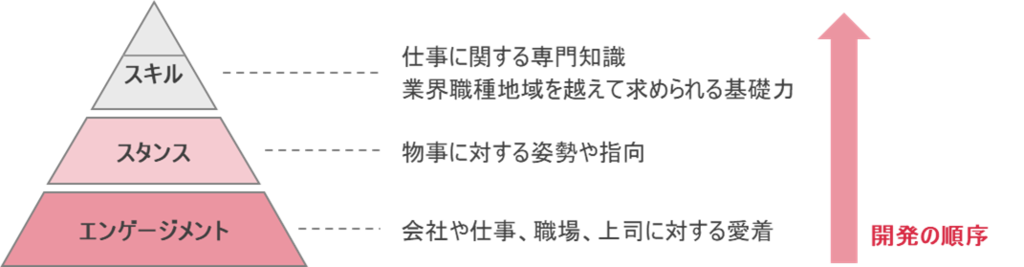

業務に必要な専門的な能力を習得する際には、レディネスが高まっていることで習得効率が上がると考えられています。このレディネスを高めるためには下記の順番が重要です。

- 企業と従業員の結びつきの度合いである「エンゲージメント」が高まっていること

- 仕事へ向き合う姿勢「スタンス」が形成されていること

- 専門的な技術を積み上げる土台となる「スキル」・「社会人基礎力」が身についていること

これらは三角形の土台のように何かが不足していても技術が積み上がらない要因となってしまいます。長期的な人材の育成を目指していくには、「エンゲージメント」、「スタンス」、「スキル」を順番に連環させていきながら培っていくことが大切です。

*社会人基礎力・・・

様々な職種・職業で仕事をするために必要な基礎的能力を「社会人基礎力」と呼びます。

弊社リンクアンドモチベーションは2005年に経済産業省からの依頼を受け、社会人基礎力に関する調査、用件定義等を行い、2006年に経済産業省が提唱した「社会人基礎力」は、「考え抜く力」「チームで働く力」「前に踏み出す力」の3つの能力から構成されています。

「社会人基礎力」は「ポータブルスキル」とも表現され、「考え抜く力」「チームで働く力」「前に踏み出す力」は「対課題力」、「対人力」、「対自分力」と表すことができます。

③定着率の向上

転職市場が活発となっている現在の「流動化」の時代において離職を防ぐためには、レディネスが高まっている状態をつくるための体験を企業がどのように作っていくかが重要となります。

レディネスが高まっている状態を言い換えるならば、企業へのエンゲージメントが高く、仕事への向き合う姿勢・スタンスが形成され、適切な技術・スキルを獲得できる基礎力が身についている状態を指します。

これらの土台が整っていることにより、仕事において成長実感や貢献実感を感じられることができ定着率が向上することが考えられます。

▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントはこちら

レディネスを活用する際のポイント

企業が人材育成を行う上でレディネスを活用する際、何に気を付ければよいのでしょうか。

下記3つから、レディネスを活用する際のポイントを説明します。

①精緻な現在地の把握

対象者がどのレベルにいるのかを適切に把握をすることが何よりも重要になります。

人材育成においては、対象者がどのステータスにいるのかを表層の言動だけではなく深層の考え方まで理解しておくことが必要となります。

②適切な目指す姿の設定

「誰の」「何を」変えていきたいのか明確にしていきながらも、現在地から最適な目指す姿を設定する必要があります。

理想からの逆算も大事ですが、現在地から離れすぎた目指す姿は機能しなくなってしまうことが多いです。

③現在地から目指す姿へのステップを描く

目指す姿まで到達するために、まずは「エンゲージメント」を高め、「スタンス」を開発していくなど適切なステップを描くことが重要です。

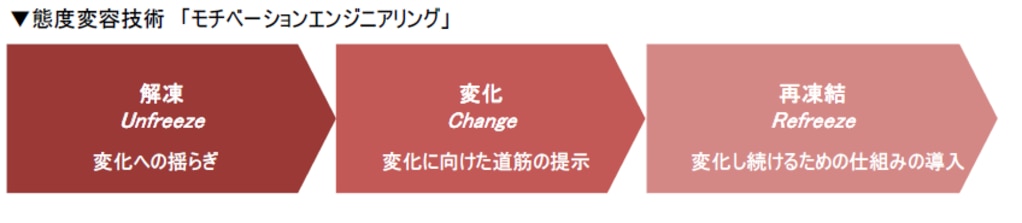

「社会心理学の父」と呼ばれるクルト・レヴィン(Kurt Zadek Lewin,1890年-1947年)が提唱する変革マネジメントの「解凍―変化―再凍結」モデルを活用してプログラムを設計していくことが重要となります。

レディネスを活用するシチュエーション

レディネスが活用されるシチュエーションを1つ紹介します。

■採用から入社まで

学生がスムーズに就業参加できる準備状態を「就業レディネス」と呼び、社会人として働くイメージが描けている、つまり「就業レディネスの高い状態」にすることが、入社後の定着と活躍に大きく関わると考えられています。

1.自己理解の促進

学生自身の過去~現在の経験から培われている価値観や自己特性を言語化をして、さらに未来になりたい姿やなりたくない姿を描くことで、学生が自身を理解できている状態をつくる。

2.企業理解の促進

企業側ができるだけオープンに情報を開示をして、満たすことのできるエンゲージメントの要素、「理念などの目標の魅力」、「仕事などの活動の魅力」、「人や組織の魅力」、「制度や環境などの条件の魅力」を適切なタイミングと方法で伝えていくことで、学生が企業を理解できている状態をつくる。

3自己と企業の接続

インターンや内定者研修などを通して、実際に働く先輩社員や同期とのコミュニケーション機会から「人や組織の魅力」を高めたり、仕事の疑似体験や仕事のエピソードに触れることで「仕事などの活動の魅力」を高めることで企業へのエンゲージメントを向上させる。

また入社後にどのようなキャリアを描いていくのかのプランニングを行うことで、学生自身と企業を接続させていく。

4.社会人としてのスタンスの理解

内定者研修や新人研修を経て、学生と社会人の違い、価値を受ける側から提供する側への変化や仕事のへの向き合い方とその基準を伝えていくことで社会人としてのスタンスを理解させる。

組織改革のことならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションでは創業以来20年以上、様々な規模・業態の上場企業500社を含む2000社以上の企業を支援してきた実績を活かして、組織改善の習慣化を実現するモチベーションクラウドを提供しています。

・経営方針や戦略が現場に浸透せず、行動に結びつかない

・組織全体の連携が弱く、成果に結びついていない

・優秀な人材の採用・育成が思うように進まない

・従業員の給与・待遇に対する不満が高まり、離職リスクが懸念される

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちらからダウンロードいただけます。

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

記事まとめ

「多様化」が進む現在、レディネスという考え方は以前に増して重要性が高まってきています。

多様な価値観に合わた「エンゲージメント」⇒「スタンス」⇒「スキル」の順でサイクリックに開発していくこと、またその経験をデザインしていくことが企業には求められてきます。

社員ひとりひとりのレディネスを上手くつくりだすことができる企業が労働市場からも商品市場からも選ばれ続ける企業となっていくことでしょう。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら