離職率の平均は?新卒・業界別データや改善方法、高い会社の特徴を解説

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

目次[非表示]

- 1.離職率とは?

- 2.離職率の現状(離職率の平均)

- 3.職率が「低すぎる」「高すぎる」原因

- 4.男女別の離職理由

- 5.離職率を適切にするための対策

- 6.離職率低下の事例

- 7.おわりに

▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

離職率とは?

一般的に離職率は「ある一定の期間の内での在籍者数に対する離職者数の割合」と言われていますが、法的に定められた定義はないのが実態です。そのため企業によってそれぞれ定義しています。厚生労働省では「離職者数を1月1日の常用労働者数で割り100を掛ける」ことで雇用動向調査を行っています。

一方、企業においては「期初から期末の期間で、期末の在籍者数に対する離職者数の割合」として算出している場合だと、期間が「1年間」である場合と「半年間」である場合があります。

また、企業によっては「新卒入社者の1年間の離職率」や、「中途入社者の離職率」も公開・重視している場合もあります。

それぞれ「未経験の入社者に対する育成体制や定着施策が整っているか」や、「中途で入社しても受け入れられやすい風土があるか」などの数値によって伝わることが異なるためです。各社ごとの事業のフェーズや形態によって注目するべき「離職率の定義」は異なってくると考えられます。

▼ホワイト企業に関する記事はこちら

ホワイト企業とは?認定の基準や特徴、企業例を紹介

離職率の計算方法

離職率は、以下の計算式で求めるのが一般的です。

離職率(%)=(期間中の離職者数 ÷ 期首時点の従業員数)× 100

たとえば、ある年の初めに従業員が100人おり、その年の間に10人が退職した場合の離職率は「(10 ÷ 100)× 100 = 10%」となります。

この計算では「期首時点の従業員数」を基準としますが、企業によっては「期中平均人数」を用いるケースもあります。また、「新卒のみ」「中途採用のみ」など特定の区分で離職率を算出することも可能です。

離職率を正しく把握することで、採用戦略や職場環境の見直しなどに役立てることができます。特に業界ごとの平均値と比較することで、自社の離職傾向を客観的に捉えることが可能です。

離職率の現状(離職率の平均)

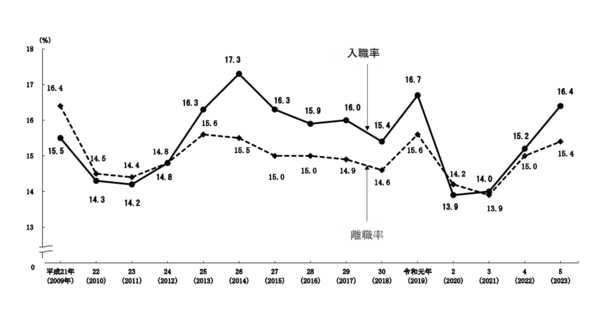

日本企業全体の離職率の推移(厚生労働省調査より)

1.リーマンショック後の落ち込み(2009~2012年)

グラフ左側(平成21年~平成24年頃)は、リーマンショックの影響を受け、離職率は15.5%(2009年)から14.2%(2012年)へと緩やかに低下しています。経済の不透明感が続いたことにより、従業員の転職行動が控えられたと考えられます。

2.景気回復とともに上昇(2013~2015年)

2013年から2015年にかけては景気回復や人手不足の影響を受け、離職率は再び15.6%(2014年)付近まで上昇。この頃から若年層を中心に転職活動が活発化し、企業の採用競争も激化していきました。

3.比較的安定した推移(2016~2019年)

2016年以降は、14.9~15.4%の間で比較的安定して推移しています。企業による定着率向上策や働き方改革の浸透などが影響したと考えられます。

4.コロナ禍による一時的な低下(2020~2021年)

2020年(令和2年)~2021年(令和3年)は、新型コロナウイルスの影響により離職率が13.9%と一時的に低下しました。外出制限や不安定な経済状況により、転職を控える動きが強まったことが要因です。

5.コロナ禍からの回復と上昇傾向(2022~2023年)

2022年以降は社会活動の再開やリモートワークの定着、企業の人材流動性の増加に伴い、離職率は15.4%(2023年)に上昇。コロナ禍を経た価値観の変化や、働き方の見直しが加速した結果といえるでしょう。

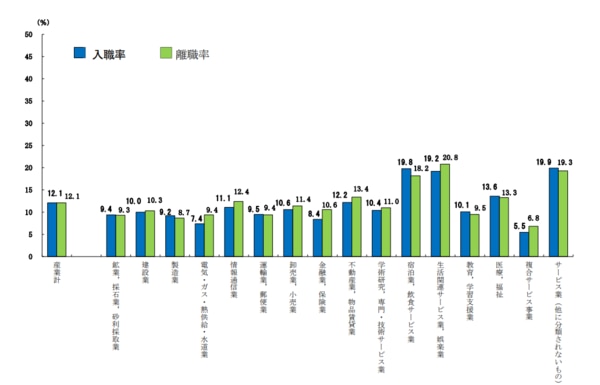

業界別の離職率(厚生労働省調査より)

全体の平均離職率は12.1%であり、業界によって離職率には大きな差が見られます。

特に離職率が高い業界として目立つのは、「宿泊業・飲食サービス業(20.8%)」と「生活関連サービス業・娯楽業(20.8%)」です。これらの業界は、人材の流動性が高く、労働条件の厳しさやシフト制による働き方の不安定さなどが要因として考えられます。

短期雇用が多く、パート・アルバイト比率が高いことも影響しているといえるでしょう。次に離職率が高いのは、「サービス業(他に分類されないもの)19.3%」や「教育・学習支援業(13.3%)」「医療・福祉(15.4%)」といった対人サービス色の強い業種です。

これらの業界では、業務の精神的・肉体的負荷の高さ、人間関係のストレス、給与水準と業務量のバランスなどが離職の一因とされています。

一方で、離職率が比較的低い業界としては、「電気・ガス・熱供給・水道業(7.4%)」や「金融業・保険業(8.4%)」が挙げられます。これらの業界は福利厚生が整っている企業が多く、雇用の安定性が高い傾向にあることから、従業員の定着率も良好であると考えられます。

また、製造業(9.2%)や運輸業・郵便業(9.5%)も離職率は比較的低めであり、安定した雇用体系と熟練を要する職種が多いことが背景にあると見られます。

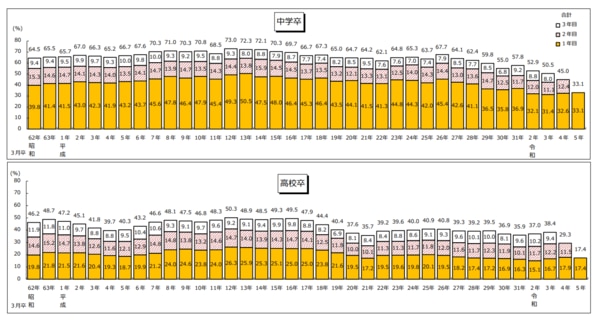

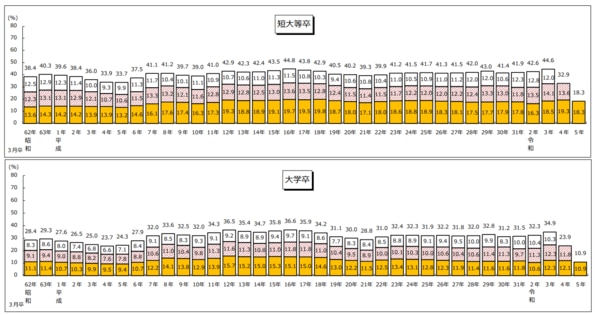

新卒社員の平均離職率

大学卒業者の離職率はおおむね30%前後で推移しており、高校卒業者の離職率はそれよりも高く、40%前後で推移しています。特に、2000年代初頭には離職率が高まり、その後はやや低下傾向にあるものの、近年では再び上昇傾向が見られます。

厚生労働省の調査によると、令和3年(2021年)3月に卒業した新規学卒就職者の3年以内離職率は、大学卒業者で34.9%、高校卒業者で38.4%となっています。 これは前年度と比較して、大学卒業者で2.6ポイント、高校卒業者で1.4ポイントの上昇となっています。

このように、学歴別に見ると、高校卒業者の離職率が大学卒業者よりも高い傾向が続いています。また、近年では新型コロナウイルスの影響や働き方の多様化などが、若年層の離職率に影響を与えている可能性があります。

出典:

新規学卒者の離職状況 | 厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare Japan

職率が「低すぎる」「高すぎる」原因

離職率の平均からの大きなずれが生まれる原因としてはいくつかあり、その中で主なものを紹介します。

■採用でのミスマッチ

大きな要因のひとつであり、特に離職率が「高すぎる」原因になりやすいのが「採用段階でのミスマッチ」です。

採用段階で会社の業務内容、経験を活かせることに魅力を感じて入社したのにも関わらず、全く異なる業務に就いてモチベーションが低下し続けて離職するというケースは多くあります。この場合、入社後のフォローも重要ですが、採用の段階で適切な期待値調整が行えているかの影響が大きいです。

選考の際に「具体的な業務内容」のみで志望度を上げるのではなく、「経営理念や会社のビジョン」を伝え、大きな枠組みの中で志望度を上げること、もしくはキャリアパスを先んじて明示しておくことなどで入社後のギャップを低減できます。

■キャリアの不透明感

採用段階で期待値を調整したとしても、入社後の業務の多忙さから自身の成長実感が感じられずにキャリアを見いだせず離職するケースもあります。そのため、入社後のリテンション(離職防止)を講じることが大切です。

一般的な例としては、上司がメンバーとの対話の機会(社員で集まる機会や1on1面談など)を設け、そこで会社の今後の展望と共に各人の状況把握、今後やりたい事を聞き出すことが手段として挙げられます。

■イグジットマネジメントが不十分

採用段階、入社後のリテンションと共に重要なのが、「イグジットマネジメント」です。いわゆる組織の「出口」を管理することであり、「会社、社員の双方にとって良い退職」を実行することです。

「退職」というと特に日本ではマイナスなイメージを持たれやすいですが、本人のキャリアを鑑みた結果他の場所の方が活躍できるという判断も当然あります。むしろ、社員本人も社内外でのキャリアが不透明なまま働く事は会社側の損失、本人の機会損失繋がります。

そのため、会社からの役割期待と本人の意向を丁寧にすり合わせる中で責任を持ってどういう形で退職をするかを話し合い、気持のよい退職を実施できることはその後の会社のブランドイメージの向上にも繋がります。

■「期待と満足」のミスマッチ

離職率が適切にならない原因を見ると、お互いの「期待」と「満足」のミスマッチが根源的な要因になっている事が多いのが分かります。

「これだけ福利厚生を充実させているのに・・・」といった会社側の嘆息や、「こんなに貢献しているのに・・・」といった社員側の不満も、会社と社員の間で期待と満足のすれ違いが生じてしまっているケースが多くあります。

それと同時に、お互いに「特に期待していないこと」への時間や資源の投資が生じてしまうことがあり、結果として組織全体のムダに繋がってしまいます。

適切に期待と満足を把握し、それに応じた対応を行う事で「不要な離職」を低減することができます。特に昨今その期待と満足のマッチを目的として「従業員エンゲージメント」が注目されています。

「従業員満足度」は「社員の満足度を上げる」ことを目的としており、主に福利厚生への投資が対応策になっています。

一方、「従業員エンゲージメント」は「社員の会社への貢献欲求を高めること」を目的としており、「社員が会社に求めることを把握し、それに応じた網羅的な対応策を講じる」ことができます。

(従業員エンゲージメント」についての参考ページ)

男女別の離職理由

男性の離職理由

男性では、若年層(19歳以下~24歳)で「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」が主な離職理由となっています。25~29歳では「仕事の内容に興味が持てなかった」、30~34歳では「給料等収入が少なかった」が主な理由として挙げられています。

35歳以降では「職場の人間関係が好ましくなかった」が主な理由となり、60歳以上では「定年・契約期間の満了」が主な理由となっています。

年齢階層 |

男性の主な離職理由 |

19歳以下 |

労働時間・休日等の労働条件が悪かった |

20~24歳 |

労働時間・休日等の労働条件が悪かった |

25~29歳 |

仕事の内容に興味が持てなかった |

30~34歳 |

給料等収入が少なかった |

35~39歳 |

職場の人間関係が好ましくなかった/給料等収入が少なかった |

40~44歳 |

職場の人間関係が好ましくなかった |

45~49歳 |

職場の人間関係が好ましくなかった |

50~54歳 |

仕事の内容に興味が持てなかった |

55~59歳 |

職場の人間関係が好ましくなかった |

60~64歳 |

定年・契約期間の満了 |

65歳以上 |

定年・契約期間の満了 |

女性の離職理由

女性では、19歳以下で「職場の人間関係が好ましくなかった」が主な離職理由となっています。20~29歳では「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」が主な理由として挙げられています。

30~39歳では「職場の人間関係が好ましくなかった」が主な理由となり、40~44歳では再び「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」が主な理由となっています。45~49歳では「職場の人間関係が好ましくなかった」が主な理由となり、50歳以上では「定年・契約期間の満了」が主な理由となっています。

年齢階層 |

男性の主な離職理由 |

19歳以下 |

職場の人間関係が好ましくなかった |

20~24歳 |

労働時間・休日等の労働条件が悪かった |

25~29歳 |

労働時間・休日等の労働条件が悪かった |

30~34歳 |

職場の人間関係が好ましくなかった |

35~39歳 |

職場の人間関係が好ましくなかった |

40~44歳 |

労働時間・休日等の労働条件が悪かった |

45~49歳 |

職場の人間関係が好ましくなかった |

50~54歳 |

定年・契約期間の満了 |

55~59歳 |

職場の人間関係が好ましくなかった |

60~64歳 |

定年・契約期間の満了 |

65歳以上 |

定年・契約期間の満了 |

離職率を適切にするための対策

「離職率を適切にする」ための対策例を紹介します。

■採用プロセスの見直し

先述した採用段階でのミスマッチを無くすための取り組みとして、採用プロセスの見直しが挙げられます。

会社の魅力を「業務内容」「制度待遇」のみではなく、「会社の目指す目標、理念」や「人や風土の魅力」を感じられるような採用プロセスの設計により、会社に対して感じる魅力や期待することが網羅的になります。

各テーマに沿ったインターンシップの実施や、社員がある程度選考を通過した応募者の専属トレーナーとしてサポートするなどが「従業員エンゲージメント」が高く、「離職率が適切」な企業の取り組みとして良く見られます。

■育成体系の充実

多くの企業ではOJTによる先輩社員からの指導が育成体系として実施されています。

実際の業務に沿った適切な指導は新規入社者の早期戦力化に効果的ですが、あまりに属人的に育成を任せてしまうことで「成長スピードにムラが出る」、「人による業務知識や経験に偏りが大きくなる」という課題も生じます。

そのため、OJTだけでなくOFF-JTの形でも提供する育成体系を整えることが重要です。それと共にOJTの責任者と、各現場での担当者とのコミュニケーション機会を設けることで育成の質を標準化する事も効果的です。

(参考:育成体系構築に向けた参考ページ )

■福利厚生の充実

一口に福利厚生と言っても、社員の求めることは多種多様でありその全てに応えることは難しいと考えられます。重要なのは優先順位をつけること、不満が生じていればその原因を把握する事です。

優先順位は「従業員エンゲージメント」を適切に把握し、期待と満足の状態から考えることが効果的です。また、例えば「給与への不満」が挙がっている場合にも「給与の上昇」が有効でない場合もあります。

表面的には「給与への不満」として挙がっていたとしても、「自分の仕事が認められていない」という評価への不満が原因であり、上司とのコミュニケーション機会の増加や適切な評価の設計と周知が有効になる場合も多くあります。

各社の現状と目指す姿に合った対策が重要

離職率の増加とその対策は企業の大きな課題のひとつですし、業界や他社の動向を把握する事は重要です。

しかし何よりも、それぞれの現状の適切な把握(従業員エンゲージメントによる期待と満足の把握)と、会社として目指す姿(何を大切にするか)を明確にしてそれに合った課題設定と対策が効果的であり、会社と社員双方の浪費を無くすことに繋がります。

離職率低下の事例

タビオ株式会社 組織変革事例

【企業の概要】

・社名:タビオ株式会社(以下タビオ)

・設立:1977年3月

・事業内容:靴下の企画・製造・卸・小売・フランチャイズ チェーン(靴下屋)の展開・直営店(靴下屋・ショセット・Tabio・TabioMEN)の展開

・従業員数:833名 (※パート・アルバイト含む)

・本社:大阪府大阪市

・ビジョン:「私たちは世界一の靴下総合企業を実現します」

【課題】

タビオは「靴下は消耗品」という固定観念を払拭するために創業当時から日本の高い靴下製造技術を駆使して世界規模で店舗を拡大してきました。

その中で、靴下専業の競合他社が倒産した事もあり自社基準の事業運営が横行してしまうようになってきました。顧客ニーズを考えずに、「昨年売っていたから売る」「売れていない商品も毎年売り続ける」というようなことが続き、売上も低迷してきまいした。

社内で明確に提供する価値の違いを決めて作ったはずのブランドも「何が違うんだっけ?」と社員から出てくるようになっていました。

弊社組織診断ツールであるモチベーションクラウドで現状を把握したところ、「会社と従業員の間で期待する事と満足している事のミスマッチが起きている」という結果が数値にあらわれました。

そこで、弊社の組織変革技術に乗っ取りひとつひとつ対策を実施しました。その中で今回は離職率の低減に影響が大きかった「組織体制の変更」についてご紹介します。

【取り組み内容】

・組織体制の変更

長い歴史の中で組織図はかなり細かく、複雑になっていました。

細かすぎるためにそれぞれの部署・社員の役割も不透明になってしまい、結果として会社と社員の間での役割認識もズレてしまっていました。

そのため、各部署の機能・役割を明確にして、シンプルな組織体制に変更しました。この際に、「とりあえず管理職を置く」のではなく、「マネジメントができる人」の数に合わせて組織図を設計する事で、会社の方針をムラなく現場に伝えられるようにしました。

その結果、本部と各店舗の繋がりをこれまでと比べて強くすることができました。会社と社員の間での認識の齟齬が解消され高すぎた離職率が大幅に減少するという結果につながりました。

引用元:離職率激減を実現した組織構造改革 全国に約270店舗を展開するタビオ株式会社

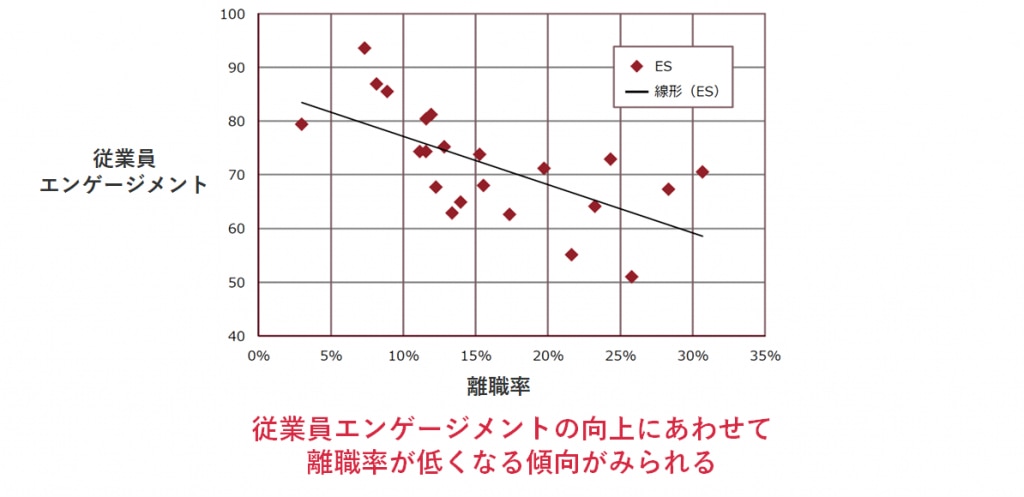

参考:従業員エンゲージメントと離職率の関係

「社員の期待していること」を把握し、それに対応したことを会社から提供する事で「会社の方針」と「社員の意向」のミスマッチを減らすことができます。

「会社への帰属意識」が高まり、上図のように「従業員エンゲージメント」が高まるのに比例して離職率は低下する事が分かっています。

一般的に、「100人の企業で離職率が1%改善する(年間での離職率が1人減る)場合、最大で営業利益率が最大0.5%改善する」と言われています。

(「従業員エンゲージメント」についての参考ページ)

おわりに

「離職率が高いこと」が悪いと一般的に言われますが、「離職率が高すぎる」もしくは「低すぎる」ことの方が課題だと考えられます。その解消に向けては従業員の声に耳を傾け、「期待」と「満足」をすり合わせることが最も大切であると考えています。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら