戦略的に離職率を下げるための考え方とは?早期離職防止のためのポイントや事例も解説

目次[非表示]

「早期離職」とは、多くの場合、社員が企業に就職・転職してから3年以内に離職することを指しますが、近年では、入社後3年以内に3人に1人が離職していると言われています。

厳しい就職活動や転職活動を経て内定を勝ち取り、将来への期待に胸を膨らませて入社したにも関わらず、なぜそんなに早く離職してしまうのか。

今回は、若手社員の早期離職率の現状と離職理由を探ってみたいと思います。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

なぜ早期離職が起きるのか

■一般的な離職・転職原因とは

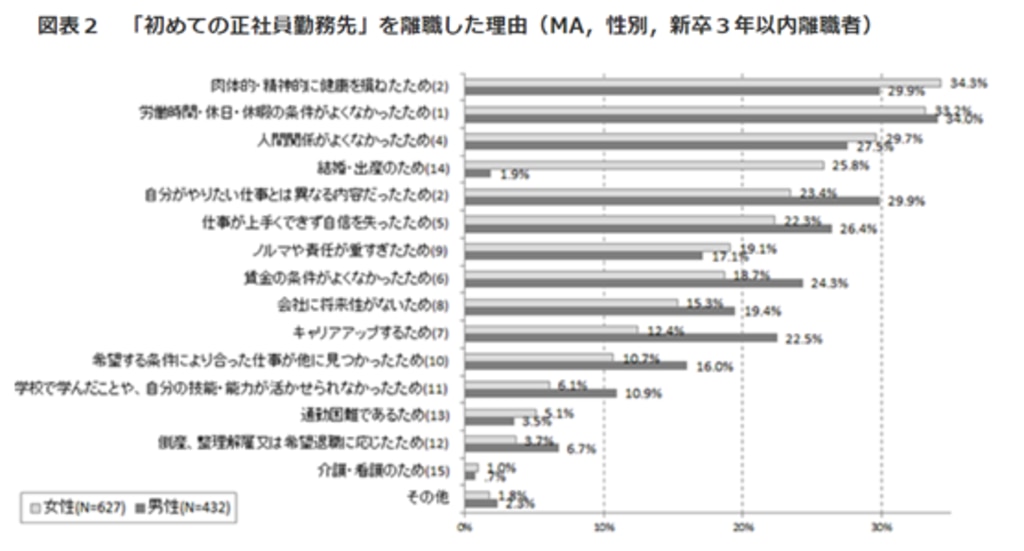

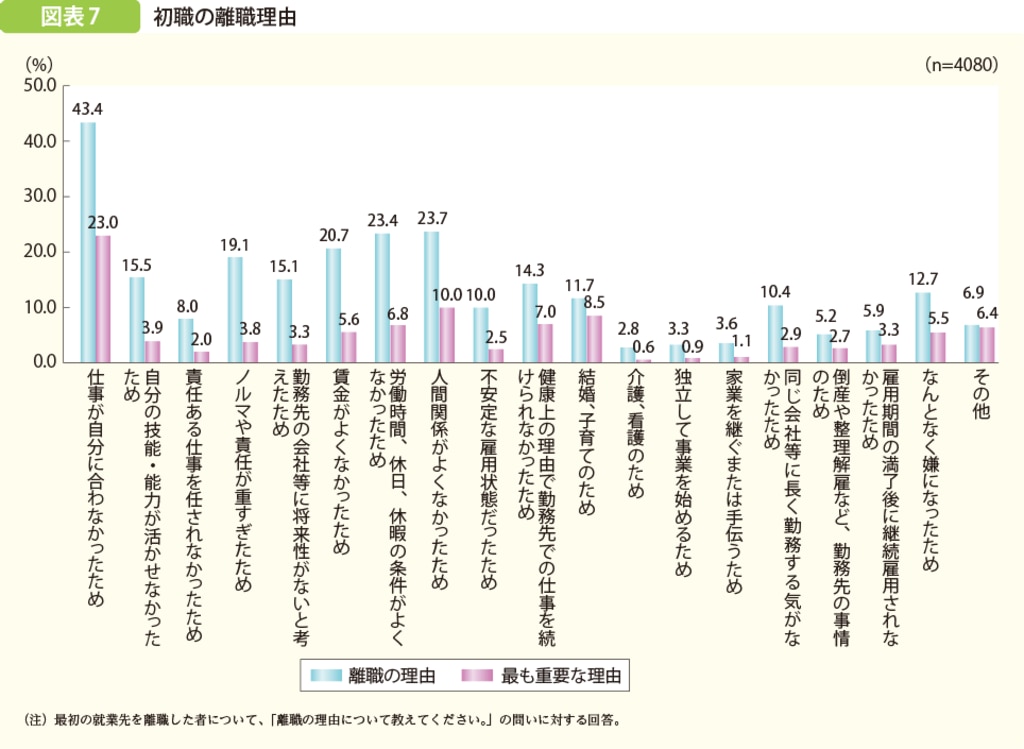

では何故、こんなにも早期離職が起きているのでしょうか?ここでも様々なデータから離職や転職の原因を見ていきたいと思います。 下図は、「初めての正社員勤務先」を離職した理由についての調査結果です。

この結果から、男女ともに「肉体的・精神的に健康を損ねた」「労働時間、休日、休暇の条件が良くなかった」「人間関係が良くなかった」が離職の高い理由となっています。

<参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「若年者の離職状況と離職後のキャリア形成」2017年

また、内閣府の調査によると、初職の離職理由(複数選択可)についてみると、「仕事が自分に合わなかったため」が43.4%で最も多く、

「人間関係がよくなかったため」が23.7%、「労働時間、休日、休暇の条件がよくなかったため」が23.4%、「賃金がよくなかったため」が20.7%、「ノルマや責任が重すぎたため」が19.1%と続いています。

初職の離職理由の中で最も重要な理由についても、「仕事が自分に合わなかったため」が23.0%と最も多く、次いで「人間関係がよくなかったため」が10.0%でした。

<参照:内閣府 平成30年版 子供・若者白書「特集 就労などに関する若者の意識」 2018年>

これらのように、一般的な理由は様々挙げられることが分かります。

■近年の新入社員の特性とは

それに加えて、近年の新入社員の特性はどうなのでしょうか?

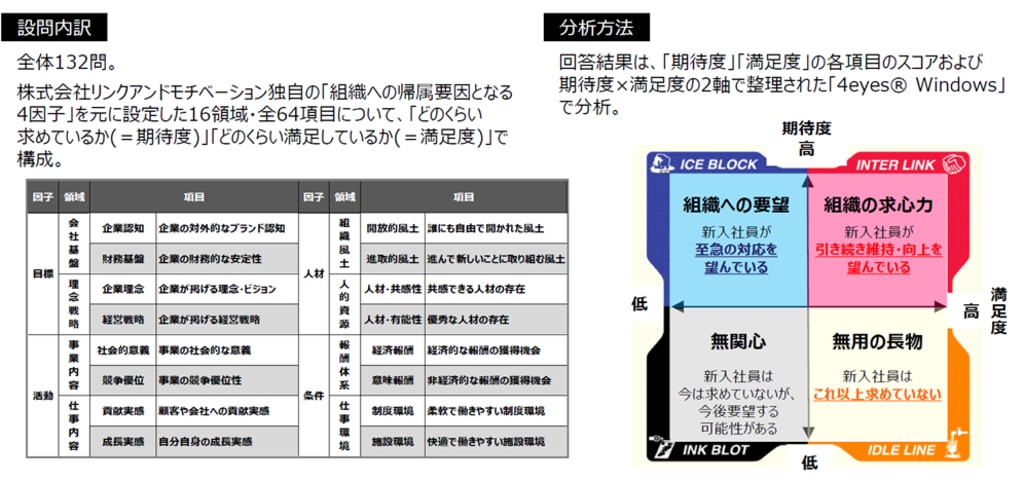

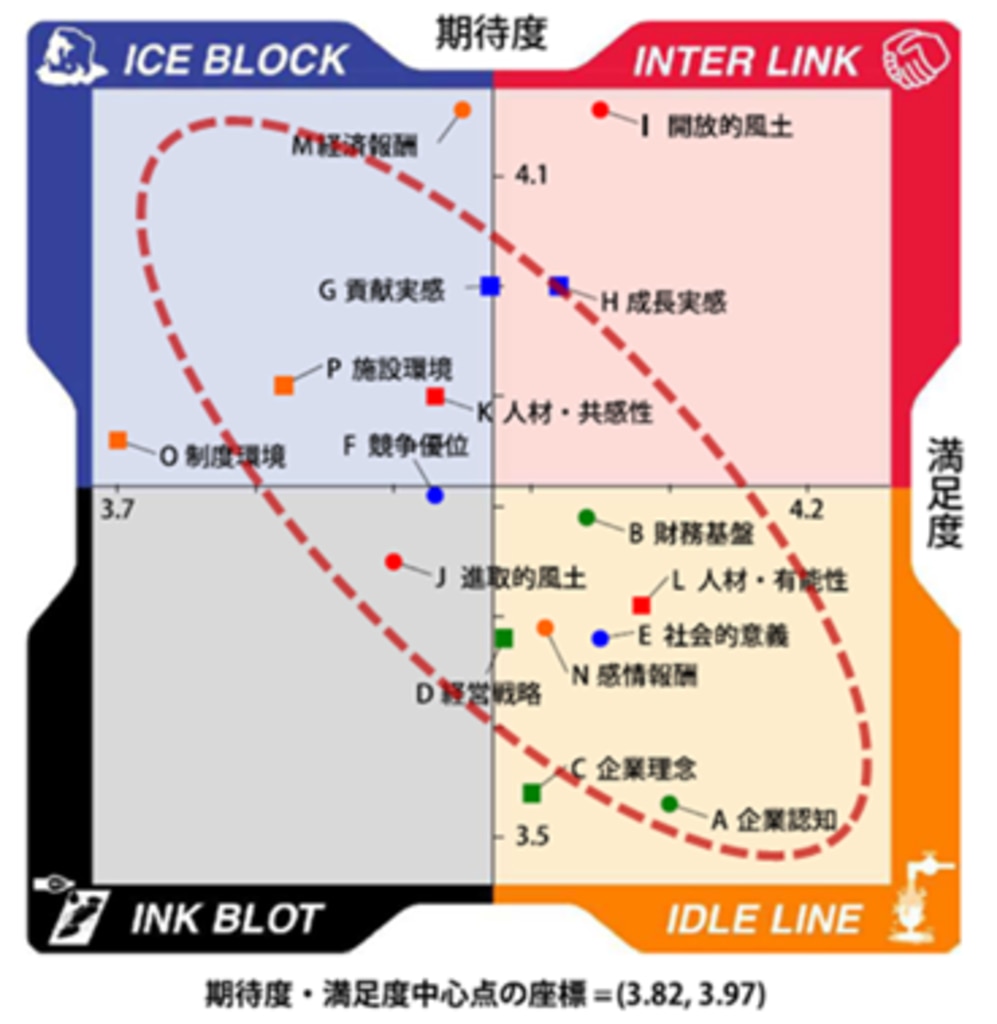

株式会社リンクアンドモチベーションの研究機関 モチベーションエンジニアリング研究所が、2019年の新入社員567名に対して、ワークモチベーションに関するアンケート調査を下記概要で実施しました。

その結果、新入社員は、待遇の良さや働きやすさを求める一方で、企業理念や事業の将来性への期待は低く、「居心地の良い環境で、無理なく働ける」ことを求めている傾向がみられました。

また4eyes®のプロットは、「期待度」の高い項目ほど「満足度」が低い右肩下がりの状態となっています。ここから、採用において適切な期待形成ができていないと考えられます。

具体的には、「ICE BLOCK」(期待度:高 満足度:低)には「経済報酬」「制度環境」「施設環境」「人材・共感性」があがっています。

尚、項目別の期待度を見ると、「休暇や休日の取得状況」「家賃など補助手当」など、「待遇の良さ」に関する項目が上位を占めています。

また「風通しの良さ」「快適な職場環境」が上位であるのに対し、「実力主義の評価制度」が低位に入ったことから、無理なく働きたいという傾向が見受けられるというものです。

こうしたことから、昨年の新入社員は、総じて「居心地の良い環境で、無理なく働きたい」という”個人志向”が強いと言えるかもしれません。

また、これに対し「企業理念」など、組織に関わる項目の期待度が低いことから、今年の新入社員は”組織志向”が弱いことが分かります。

<参照:株式会社リンクアンドモチベーション 「2019年度 新入社員意識調査」結果報告>

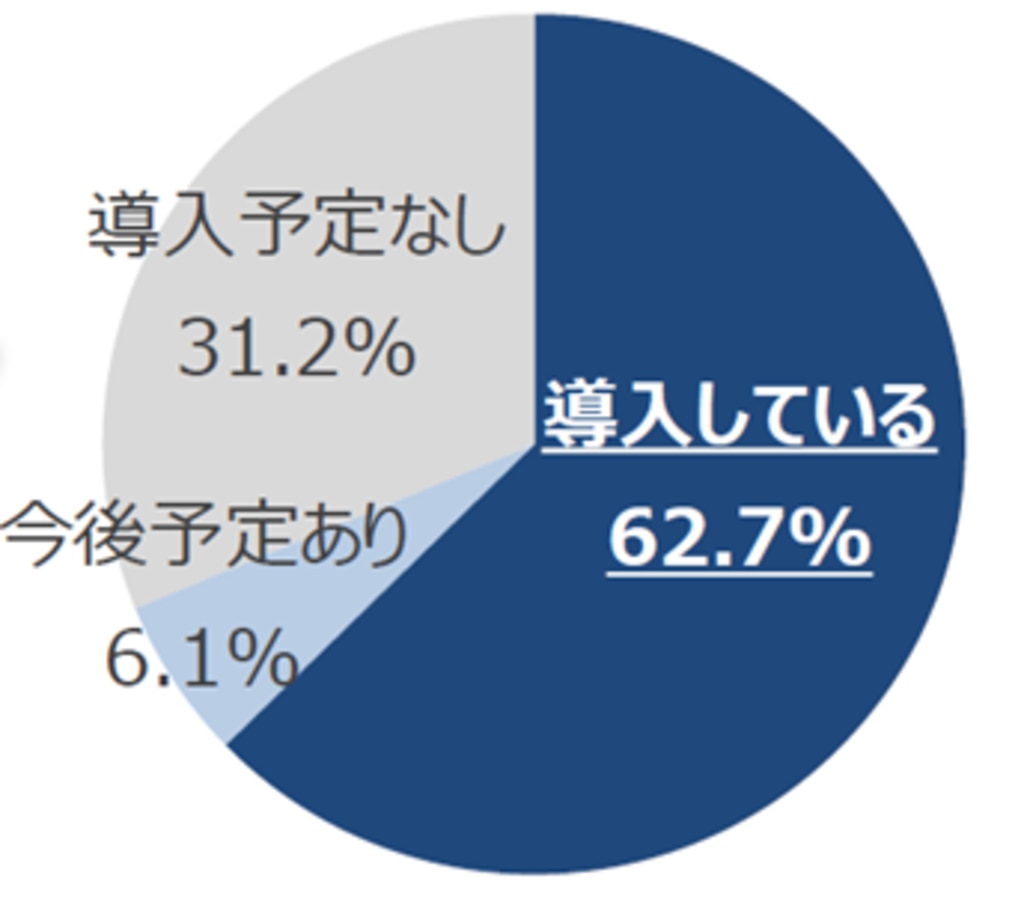

■企業のリモート・不況による影響はあるのか?

また、新型コロナの影響により企業の働き方も大きく変わっており、その結果、新入社員から上がっている声としても

「先輩の忙しさが分からず、いつ相談したらいいか分からない。その結果数時間も一人で悩んでしまった」「チャットでの指示通りに仕事したのに、上司から言われたことしかやらないのか、と怒られた」

というように、リモート環境下において、新人の「受入れ」難易度も上がっている状況にあります。

【リモートワーク導入企業の割合 ※ 社員30人以上の都内企業400社に対する調査】

離職率が高いことによる悪影響とは?

離職率が高いことによる悪影響は様々ありますが、特に痛手になるのが、人手不足に陥ることと採用活動に支障をきたすことでしょう。

人手不足に陥る

離職率が高い会社は、一定の期間内に離職が連鎖するケースも多く、それによって深刻な人手不足を引き起こすことがあります。

人手が不足すると、業務やプロジェクトが遅延しがちになります。遅延を挽回するために急いで業務を進めることで商品やサービスの品質が低下すると、顧客満足度や競争力の低下を招くおそれがあります。

また、人手不足に陥ると既存の従業員に業務負荷が重くのしかかってくるため、パフォーマンスが低下するだけでなく、ストレスや過労からモチベーションが低下したり、健康が損なわれたりするケースも少なくありません。

新しい従業員が入ったとしても、組織や業務に適応するまでには一定以上の時間を要し、教育やオンボーディングに関わる同僚や上司にも負担がかかります。

採用活動に支障をきたす

離職率が高い会社は、採用活動に支障をきたすことも少なくありません。

離職率の高い会社は、常に採用活動をしなければならず、そのぶん採用コストの負担が増加します。

十分な広告宣伝費をかけられなくなると、応募者を集めるのにも苦労するようになります。また近年、企業の離職率は口コミサイトやSNSなどですぐに知れわたる状況になっています。

離職率が高いと会社のブランドイメージが損なわれ、求職者にも「人が定着しないということは何か大きな問題があるのでは?」という目で見られるため、応募者を獲得しにくくなります。

加えて、離職率が高い会社は既存の従業員も会社に対する信頼が低下していることが多く、リファラル採用による人材獲得も期待できなくなります。

このように、離職率が高くなると採用活動が八方塞がりになる可能性があるため注意が必要です。

日本の早期離職の現状とは

日本の早期離職の現状は、どのようになっているのでしょうか?

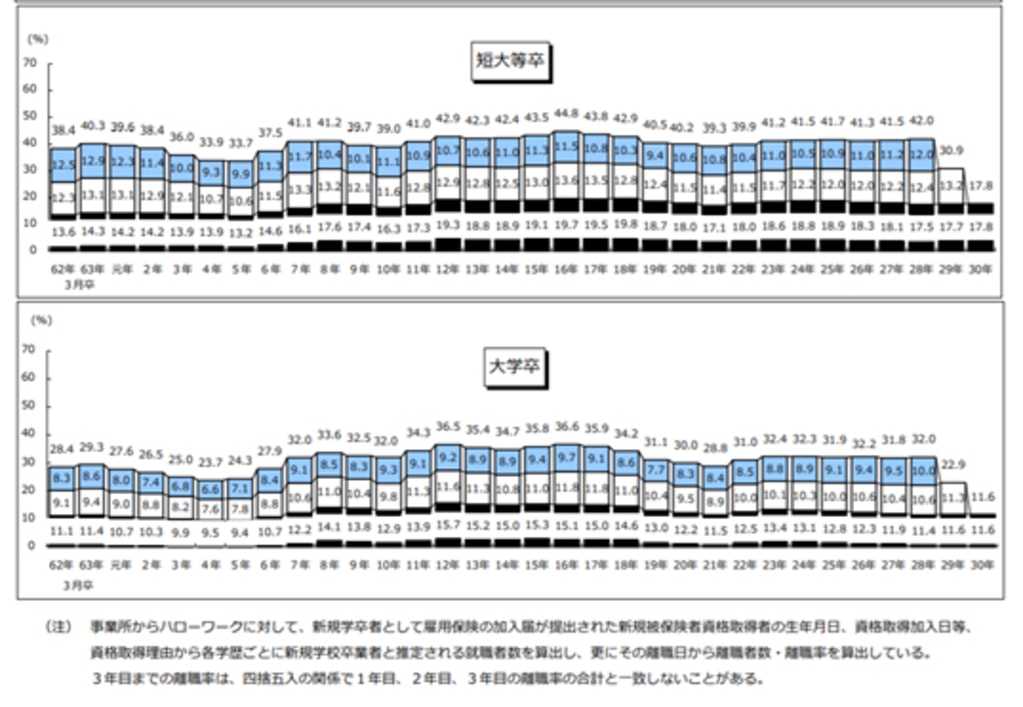

厚生労働省では毎年、新規学卒就職者の離職状況について、「学歴別就職後3年以内離職率の推移」として発表しています。下記は令和元年10月に発表されている内容です。

このほど、平成 28 年3月に卒業した新規学卒就職者の就職後3年以内の離職状況について取りまとめましたので、公表します。

今回の取りまとめにより、新規高卒就職者の約4割、新規大卒就職者の約3割が、就職後3年以内に離職していることが分かりました。

■ 新規学卒就職者の就職後3年以内離職率 ( )内は前年比増減

【 大学 】 32.0% (+0.2P)

【 短大など 】 42.0% (+0.5P)

【 高校 】 39.2% (▲0.1P)

【 中学 】 62.4% (▲1.7P)

<参考:厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(平成28年3月卒業者の状況)>

平成7年以降、大学卒では約30%の人が早期離職していることがわかります。

大学卒以外でも短大卒、高校卒、中学卒の順に3年以内の離職率は高い傾向にあり、若者の早期離職は社会全体の問題として捉えられています。

離職を防ぐための一般的な対策とリスク

このような環境変化がありつつも、この早期離職を防ぐためにはどんな対策が考えられるでしょうか?

一般的には、先ほどのアンケート調査で見えてきた、下図のような社員の“不満を解消する”ための施策を講じることが多いのではないでしょうか。

しかし、これらの不満を解消するための施策を講じても「一つ不満を潰しても次から次へと不満が出る」「アンケートを取ることで、逆に多くの期待を生んでしまい『対応してくれない』という不満を生む」「結局、本当に辞めたい人の特定には至らない」など、

様々なリスクも発生し、結果、離職率は変わらなかったり、最悪の場合は離職率が増えるリスクもはらんでいます。

離職率を下げるためのポイントとは?

■不満理由の解消と、貢献理由の創造

では、離職率を下げるためにはどんなポイントがあるのでしょうか?それは、組織に対する「不満理由の解消」だけでなく、「貢献理由の創造」が必要なのです。

「不満理由の解消」としては、先の一般的な対策でも紹介したように、社員が明確に感じている不満に対して対策を打つことです。例えば、給与を上げたり、働き方を見直すなどが分かりやすい例です。

しかし、その対策が講じられた後に、社員がどんな風に感じるかというと「給料や働き方が改善されて良かった!もっと良い条件の会社があれば転職しよう」と思う人も少なくはありません。

そこで大切になるのが「貢献理由の創造」です。すなわち、社員が今の会社で働き続けるための、理由づくりを創ることを指します。

例えば、仕事の面白さや魅力をしっかり発信したり、会社が世の中に与えている意義・意味をきちんと伝えていくことで、

「たしかに給料は少し低いけど、それ以上に、面白い仕事が出来て、意義深い目的に向かって働けている。この会社で、もっと頑張ろう!」という意欲向上にも繋がるケースが多くあります。

上記の例は、フレデリック・ハーズバーグが提唱した『二要因理論』に基づくものです。これは、人事労務管理に必要な要素を、「動機付け要因」と「衛生要因」の2種類に分けて考えるべきだとする理論です。

給与や福利厚生といった「衛生要因」と、達成や承認といった「動機付け要因」は、どちらか一方だけ満たせばよいというわけではなく、衛生要因における問題を解決した上で、動機付け要因を満たす必要がある、としています。

※衛生要因:制度待遇・施設環境など。欠如すると不満になるが、向上させ続けても、エンゲージメントがプラスになるわけではない

※動機付け要因:仕事の達成感・仲間の魅力など。衛生要因が欠如していると積み上がらないが、向上させ続けるほど エンゲージメントが高まるもの。

▼【離職率】に関する記事はこちら

離職率が高いことによるリスクとは?計算方法や定着率との違いを解説

■人が組織に帰属する4つの要因

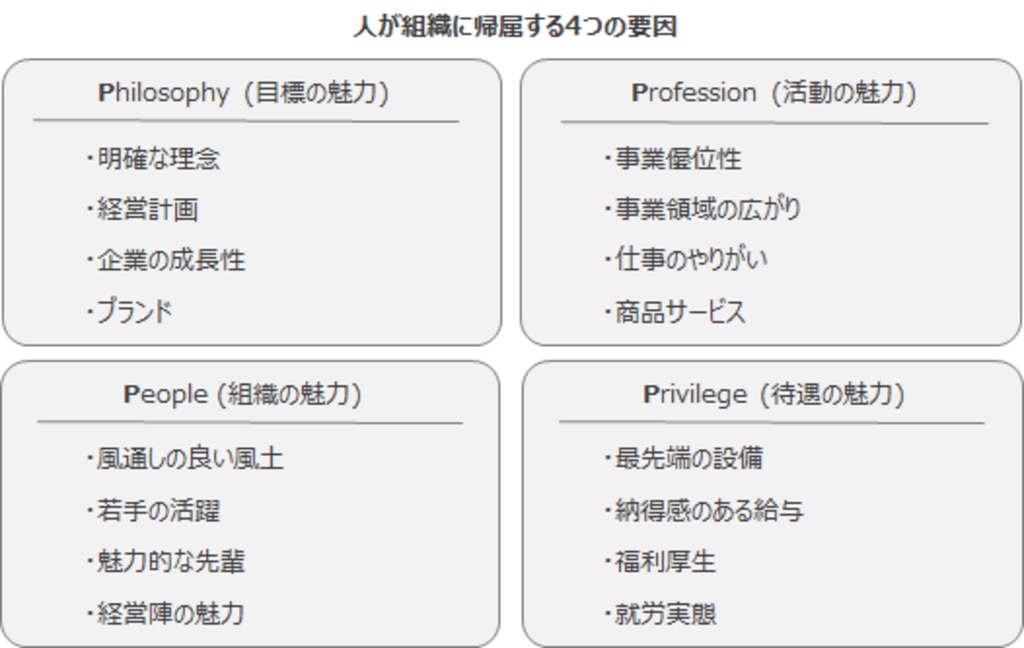

またリンクアンドモチベーションでは、人が組織に帰属するのには、下記のPhilosophy (目標の魅力)、Profession (活動の魅力)、People (組織の魅力)、Privilege (待遇の魅力)の4つの要因があると考えています。

そのため、貢献理由を創造するにあたり、どの要素を組織の魅力とするか考える必要があるというわけです。

■コミュニケーションの活性化

従業員の離職防止を図る方法として、コミュニケーションを活性化させるのは効果的です。社内のコミュニケーションが活発になることで、従業員は会社のビジョンや方針を深く理解できるようになります。

そうなると不安や迷いがなくなり、帰属意識が高まり、自分の仕事にコミットできるようになります。また、コミュニケーションが活発な職場では、従業員が「自分の意見や提案が尊重されている」と感じやすくなります。

加えて、従業員同士の協力や連携が生まれやすくなり、組織としての連帯感や一体感が醸成されて職場の雰囲気が良くなります。その結果、エンゲージメントの向上が期待できます。

弊社と慶應義塾大学 大学院経営管理研究科/ビジネス・スクール 岩本研究室との共同研究では、エンゲージメントが高まることで離職率が低下することが明らかになっています。

※参考:「エンゲージメントと退職率の関係」に関する研究結果を公開 | リンクアンドモチベーション

https://www.lmi.ne.jp/about/me/finding/detail.php?id=10

■働きやすい職場環境の整備

従業員の離職防止を図るうえで、働きやすい職場環境を整備することは非常に重要です。

働きやすい職場環境が整っていると従業員はストレスを抱えにくく、従業員満足度も高まりやすくなります。従業員が快適に働いており、仕事でもプライベートでも充実感を覚えていると、「この会社で長く働き続けたい」と考えるようになり、他社への転職を考えにくくなります。働きやすい職場環境の特徴としては、以下のような点が挙げられます。

・必要な設備やツールが整っており、業務に集中できる環境がある。

・同僚や上司との人間関係が良好で、コミュニケーションが円滑である。

・業務の進め方や役割分担が適切で、効率的に業務を進めることができる。

・スキルアップのための教育・研修制度が整っており、自己成長を図ることができる。

・リモートワークやフレックスタイムなど、柔軟な働き方が認められている。

・残業が少なく、休暇制度が充実しており、ワークライフバランスを実現しやすい。

■人事評価制度の見直し

従業員の離職防止を図るうえでは、必要に応じて人事制度を見直すことも重要です。

従業員にとって人事評価制度が公平性・透明性に欠けるものだと、従業員は「どうしてこの評価なのか?」といった不満を覚えがちで、不満が募ることで離職に至るケースは少なくありません。

また、昇進・昇給の機会が不足していることや、人事評価について適切なフィードバックが不足していることも離職の原因になりがちです。

一方で、透明性・公平性のある評価制度を構築することができれば、従業員は明確な目標設定ができ、目標達成に向けて高いモチベーションを持って働くことができます。

評価が高かった場合は「頑張ればこうして正当に評価してもらえる」という実感を得られるため、組織への忠誠心が高まり、離職を考えにくくなります。

仮に評価が低かった場合でも、丁寧かつ根拠に基づいたフィードバックがあれば納得することができ、「この弱点を克服すれば評価が上がるんだ」というようにポジティブな気持ちでスキルアップや自己研鑽を図ることができます。

戦略的な離職率低下の考え方

■戦略的に離職率を低下させるための、期待度と満足度の把握

ここまで、早期離職の原因と、その対策について触れてきましたが、企業はどのように戦略的に離職率を低下させていけば良いのでしょうか。

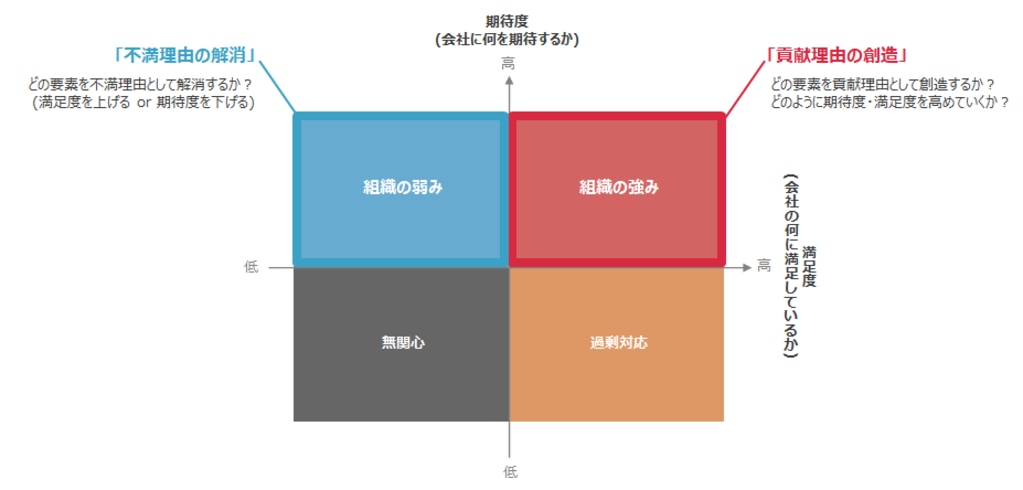

そのためには、組織に求める項目の“期待度”と“満足度”を把握しながら、戦略的に「不満理由の解消」と「貢献理由の創造」を行うことが重要です。

上記はリンクアンドモチベーションが開発した国内初の組織改善クラウドサービス「モチベ―ションクラウド」に搭載されている診断技術「エンゲージメントサーベイ」の「期待度」と「満足度」の2軸で回答結果を整理したマトリックス(4eyes® Windows)です。

社員のワークモチベーションは多様化し続けており、社員が会社や職場に期待する要素は多岐に渡ります。そのため、これからの企業経営においては、こうした多様なワークモチベーションの状態を把握し、束ねていく必要があります。

しかし、従来の社員調査のように「満足度」のみのヒアリングでは社員が何を求めているのか把握することができず、具体的な打ち手を設定することは困難でした。

当技術では、社会心理学を下敷きに、社員のエンゲージメントに大きく影響する16の要素に基づいた網羅的な設問項目を用いて、「満足度」に加えて「期待度」をヒアリングすることで、会社と社員の関係性を明らかにしています。

社員の回答結果を「期待度」と「満足度」の2軸で整理することで、社員エンゲージメント状態を可視化、数値化することが可能となります。

上記の図でいう左上「組織の弱み」が「不満理由の解消」領域となり、プロットされたどの項目を不満理由として解消するのか決める必要があります。

また、右上の「組織の強み」にプロットされた項目の中から、どの項目を貢献理由として創造していくか決めて実行していく必要があります。

組織診断・組織サーベイツールによる離職率低下事例

■モチベーションクラウドのご紹介

先述の通り、リンクアンドモチベーションでは社員のエンゲージメントを把握し向上させるためのツールとして「モチベーションクラウド」という組織診断ツールがあります。

このモチベーションクラウドは、6,620社、157万人の実績を持つ組織のモノサシ「エンゲージメントスコア」で、組織状態を定量化・可視化し、See・Plan・Do・Check&Actionのサイクルを回すことで、組織の問題を解決する国内初の組織改善クラウドです。

【参考資料のご紹介】

離職率の改善・離職予防にはモチベーションクラウド!具体的な機能や得られる効果をご紹介

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

■離職率低下に向けたモチベーションクラウドの活用事例

【富士スバル株式会社 様】

富士スバル株式会社様は群馬県内でSUBARU社の販売を行なっている自動車ディーラーの会社様です。

SUBARU車の新車・中古車の販売をしており、また、自動車の整備・車検・点検・鈑金塗装、各種部品・用品の販売、自動車保険の販売を行なっています。

モチベーションクラウド導入前、組織の課題は大きく3つありました。

1つ目は、CS(お客様満足)についてです。富士スバル様の仕事は商品を作り出すことではなく「お客様へのサービス」であり、「CSこそが我々の生命線」であると考えていました。

そのCSに関して長らくSUBARUブランドで全国No.1を獲得していましたが、ここ数年No.1を獲得できていない状況が続いていることに危機感を感じておられました。

2つ目は、ES(従業員満足)についてです。「自分が働いている環境に満足していない社員が、お客様を満足させられるわけがない」という考えのもと、

2015年度より、「会社としてES向上に努めるので、社員の皆さんはCS向上に努めてほしい」というメッセージを従業員に対して発信されてきました。

ES向上のために、休日の増加、ベースアップ、退職金制度の見直し等、いろいろと取り組んできましたが、その取り組みがES向上に繋がっているのか不明確でした。

3つ目は整備職において離職率が高いという課題があり、職種別・店舗別でどのような状況かを把握したいと考えられていました。

「CS(お客様満足)を高めるためには、ES(従業員満足)も高める必要がある」という意識は昔からあり、CSはお客様アンケートという形で自社に届くものの、ESはなかなか目に見えません。

客観的、具体的に把握する手段はないか、と模索していた際にモチベーションクラウドを知ることに。

ESやモチベーションという目に見えないものに「ものさし」をつくり、「PDCAサイクルで組織改善を図る」という画期的な考えに感銘を受け導入されました。

全体のスコアについては、正直もう少し高い結果がでると思っており、特に福利厚生や待遇については平均よりも充実していると社内では認識されていたため、少しショックを受けたと言います。

また全体のスコアだけでなく、詳細の数値を見ていくと「コミュニケーション不足」が優先度の高い課題として浮かび上がってきました。

これまでに取り組んできた組織施策が、果たしてES向上に繋がっていたのかという検証や、今後の施策の優先順位をつける上でも、新しい気づきを得ることができたと言います。

モチベーションクラウドを導入したメリットは、組織改善のPDCAサイクルが回りだしたこと。

①エンゲージメントサーベイを実施し、会社全体・各部門・店舗の現状が見える化できる

②「強み」「弱み」が見えてくるので、「弱み」の中から特に改善したい課題を決め、改善項目に絞ったフォーカスサーベイを実施できる

③課題の改善に向けて、アクションプランを立案し、実行していく

④毎月、改善項目に絞ったサーベイを行い、その進捗具合を調査する

⑤改善が見られないようであれば、アクションプランを修正する

⑥半期に一度、エンゲージメントサーベイを実施し、前回と比較して組織状態がどう変化をしているかを検証する

というPDCAサイクルを回していくことができます。

そして、これからエンゲージメントサーベイの実施回数を増やすごとに、多くのデータが蓄積されるため、課題解決につながる事例を蓄積しながら、ES向上、CS向上を目指し、更なる会社の発展に繋げることもできるでしょう。

また、整備職の離職率が他の職種に比べて高いことについても、会社としてしっかりと向き合うということに踏み出し始めたと言います。

今は、営業職と整備職のコミュニケーション不足をどう解消するのか、働き方をどう変えるべきなのかという更なる課題に取り組まれています。

この通り、サーベイを実施するだけでは意味がなく、しっかりと結果に向き合い、施策に繋げ、また効果を確認するこのPDCAサイクルが必要なのです。

記事まとめ

いかがでしたでしょうか。

早期離職は企業にとってデメリットばかりではありませんが、それでもほとんどのケースは企業にとってデメリットになることが多いため、早期離職を減らすための施策は必要です。

そんな中で最も重要なのは、従業員の声に耳を傾け、「期待」と「満足」をすり合わせること。そして、「不満理由の解消」と「貢献理由の創造」をすることが大切ではないでしょうか。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら