離職率の計算方法と平均値|高い職場の特徴から改善策までくわしく解説

皆さんは「離職率」というキーワードにどのような印象をお持ちでしょうか?多くの労力をかけて採用した人材、或いは自社で長く経験を積み重ねた人材が離職をする事は、企業経営の根幹を揺るがす問題にもなり得ます。

また、離職率が適正値より高い状態が続いてしまう事は採用面で不利になる事もあるでしょう。今回の記事では、そんな離職率の定義や改善する為のポイントを事例も交えながら解説していきます。

目次[非表示]

▼社員の離職を防ぐ方法とは〜9660社のデータから導きだした方法〜

離職率とは?

まず離職率とは、ある時点で仕事に就いていた人数(=分母)のうち、一定期間後に退職した人数(=分子)の割合を算出したもので、その期間においてどれくらいの人がその仕事を離れたのかを表す指標となっています。

一般的には、離職率は少ない方が良いとされますが、「高すぎる」だけでは無く「低すぎる」事も問題になり得る数字です。

「高すぎる」場合は大抵の場合、極端な事業状況の悪化、採用時のミスマッチ、上司のマネジメント不全など何かしらの顕在的課題が生じているものです。そこの解消にパワーを投じる事が大切でしょう。

一方「低すぎる」状況が継続した場合は人材配置の硬直化、風土の緩みなどの弊害が生じてしまう事もあります。生物が新陳代謝という仕組みで生命活動を維持しているように、適度な新陳代謝は「企業という有機体」には必要不可欠です。

ですので、「低すぎる」場合も何かしらの組織問題が生じていないかどうかは気にかけておけると良いでしょう。

過去、高度経済成長期の日本企業では「年功序列型」の人事制度を有効活用していました。

経済成長が右肩上がりの時代であれば従業員に対する「金銭報酬(給与や賞与)」や「地位報酬(ポスト)」が提供しやすかったため、「年功序列」で漸進的に報酬が増えていく人事制度の相性が非常に良かった時代です。

会社に長く勤めれば勤めるほど「居心地」も良くなる制度であったため、離職率がそれほど高くなりにくい時代だったと言えます。

一方、転職インフラの充実に伴う人材の「流動化」、生活が豊かになったことに起因する働く価値観の「多様化」による環境変化により、「年功序列型」の人事制度は少しずつ変化を求められました。

成果に比例して報酬を提供する「成果主義」など新たな制度が台頭し、従業員が自らが属する会社を選ぶ「相互選択型」の就労感が高まってきました。

このように従業員から選ばれる企業がある一方で、従業員から三行半を突き付けられる企業も増えていく時代背景の中で、ますます「離職率」という概念が注目されるようになったのです。

■定着率との違い

離職率と近しい活用の仕方をされる「定着率」にも触れておきます。

「定着率」という概念は、一般的に離職率の裏返しとして扱われることが多いです。仮に離職率が15%であったとしたら、100から15%を引いた85%が定着率になります。

離職率、定着率どちらにおいても、大切なのは数字の多寡に一喜一憂するのではなく、「自社にとって適切な数字と内容なのか?」という観点で能動的に数字を見ていくことが大切です。

離職率の全国平均と業界別データ

厚生労働省の最新データ(令和4年雇用動向調査)によると、2022年の全国平均離職率は13.9%であり、前年の14.2%からやや低下しました。

雇用形態別に見ると、一般労働者の離職率は11.1%であるのに対し、パートタイム労働者は21.3%と高く、非正規雇用者の離職傾向が顕著です。業界別では、宿泊業・飲食サービス業が最も高く26.9%、次いで生活関連サービス業・娯楽業が23.9%、医療・福祉が15.4%となっています。一方、建設業は9.3%、製造業は10.4%と比較的低い水準にあります。

これらのデータは、業界ごとの労働環境や雇用形態の違いが離職率に影響を与えていることを示しています。

▼外部リンク

-令和3年雇用動向調査結果の概況-

コロナ禍による離職率への影響

新型コロナウイルス感染症の影響により、労働者の勤務形態や働き方に対する意識が大きく変化しました。テレワークの普及や柔軟な勤務時間への要望が高まる中、これらに対応できない企業では離職者が増加する傾向が見られました。

特に、柔軟な働き方を求める若年層や子育て世代の離職が顕著であり、「働き方」を理由とした退職が増加しています。企業にとっては、従業員の多様なニーズに応える柔軟な勤務制度の導入が、離職防止の鍵となっています。

離職率(定着率)の計算方法

自組織が「公的機関」なのか「企業」なのかで算出方法に違いがあるので、それぞれの内容を以下に記載します。

■公的機関の場合

公的機関の場合は、ある時点で仕事に就いていた人数(=分母)のうち、一定期間後に退職した人数(=分子)の割合を算出したもので、その期間においてどれくらいの人がその仕事を離れたのかを表す指標となっています。

「離職率=離職者数÷年初時点での従業員数×100」で算出されます。ですので、例えば社員数200人の企業で4名が退職した場合は、4÷200×100=2%、という計算になります。

■企業の場合

企業の場合は、一定期間に退職した人数を、起算日に在籍していた人数で割るというものです。4月1日を期初としている企業では、4月1日を起算日として計算します。

例えば、5年前に入社した新入社員の離職率を計算する場合、5年前の4月1日の在籍人数が100人、5年間で10人が退職したとすると離職率は10%となります。

ただし、年度の途中で入社した人数は除外します。「一定期間」にも規定がありません。「一定期間」を1年間とすることも可能です。先ほどの在籍人数100人の企業の場合、1年間の退職者が1人だった場合、離職率は1%になります。

この方法ですと「意図して離職率を低く計算する」ことも可能になります。そのため離職率を見る際は、「計算方法や期間(光の当て方)によって数字が変わる」という前提で数値に接することが大切になります。

また、詳しく計算式を書くと以下のようになります。

従業員の離職率算出

従業員の離職率は、特定の期間内に退職した従業員の数を、その期間の平均従業員数で割り、その結果に100を乗じてパーセンテージで表します。

従業員の離職率=(一定期間内の退職者数/一定期間内の平均従業員数)×100

ここで、期間内の平均従業員数は、通常、期間の初めと終わりの従業員数の平均を使用します。

新入社員の離職率算出

新入社員の離職率は、特定の期間内に退職した新入社員の数を、その期間の始めの新入社員の総数で割り、その結果に100を乗じてパーセンテージで表します。

新入社員の離職率=(期間内に退職した新入社員数/期間の始めの新入社員総数)×100

たとえば、ある年の初めに100人の新入社員がいて、その年の終わりまでに20人が退職した場合、その年の新入社員の離職率は20%になります。

3年後離職率の算出

3年後の離職率を算出する方法は、特定の時点で採用された従業員グループに焦点を当て、そのグループ内で3年以内に退職した従業員の割合を計算することです。この計算は特に、新入社員の長期的な定着率を分析するのに役立ちます。

計算式は以下の通りです。

3年後離職率=(3年以内に退職した従業員数/特定時点で採用された従業員総数)×100

例えば、2019年に100人の新入社員が採用されたとします。2022年までの3年間で、そのうち30人が退職した場合、3年後の離職率は次のように計算されます:

3年後離職率=(30/100)×100=30%

この数値は、組織の人材定着策の有効性を評価する上で重要です。高い離職率は、職場環境、キャリア開発の機会、給与や福利厚生など、従業員の満足度に関わる要因を見直す必要があることを示唆している可能性があります。

また、組織の採用戦略やオンボーディングプロセスの改善の必要性も示唆しています。

離職率を計算する上での注意点

離職率の計算は、組織の人材管理と戦略立案において重要な役割を果たします。しかし、この計算を行う際にはいくつかの注意点があります。以下で、特に重要な2つの点について詳しく述べます。

一定期間内の離職は計算に含まれない

一般的な離職率の計算の場合、離職率を計算する上で企業が定めた「一定期間」の間に入社して、その間に退職した従業員は離職率に含まれなくなるということに注意が必要です。

例えば、「一定期間」を2023年4月1日から2024年3月31日に設定した場合を考えてみましょう。この場合、2023年4月7日に入社して、2023年3月30日に退職した従業員については、「一定期間」内での人数増減に関係しなくなるため、離職率は変動しなくなります。

そのため、本来は離職が発生しているのにも関わらず、離職率は低い状態で算出されることがあります。計算の性質上生じることについても考慮して、離職率を扱うようにしましょう。

意図的な調整は根本解決にならない

離職率の計算において、数字を意図的に操作して良好に見せかけることは、問題の根本的な解決にはなりません。

例えば、意図的に期間を調整して離職率を低く保つといった行為は、短期的には数値を改善するかもしれませんが、長期的な視点では組織の健全性や従業員のモチベーションに悪影響を及ぼす可能性があります。

本来企業として向き合うべき本当の問題は、従業員がなぜ離職するのかを理解し、職場環境、キャリア開発の機会、給与体系などを改善することにあります。

外部からの見え方をよくするために離職率の数字を操作するのではなく、組織の文化や管理体制を見直すことが、長期的な成功に繋がる真の解決策となります。

離職率の高い企業の特徴

ここでは離職率の高い企業の特徴についてお伝えしていきます。離職率の高い企業の特徴を理解するにあたっては、人が組織に魅力を感じる因子を整理した「4P」というフレームワークを通じて理解する事が有効です。

人が組織に魅力を感じる要因は大きく以下の4つに分類することができます。

Philosophy(理念・戦略):企業が掲げる理念などに魅力を感じて働きがいを見出す

Profession(事業・仕事):企業が行っている事業内容・仕事に働きがいを見出す

People(人材・風土):企業の人材もしくは組織全体の風土に働きがいを見出す

Privilege(制度・待遇):企業に所属することで得られる特別な権益(給与など福利厚生など)に働きがいを見出す

上記フレームワークに合わせて「衛生要因」と「動機づけ要因」の考え方を理解しておくとより理解が深まります。「衛生要因」とは不足することで不満足を引き起こす要因であり、「動機づけ要因」とは満たされると満足感を覚える要因のことです。

4Pのフレームワークでも「衛生要因」に近い項目と「動機づけ要因」に近いものに分けることができます。離職率が高い企業は「衛生要因」が不足しているケースが多いのが特徴と言えます。

上記のフレームワークをもとに、離職率の高い企業の特徴を解説していきます。

■人間関係が悪く、コミュニケーションがとりづらい(People)

離職率が高い職場では、人間関係が上手くいかずに「コミュニケーションをとりづらい」と感じることが多いようです。コミュニケーションが不足していると業務の相談や依頼がしにくいだけではなく、心理的安全性が損なわれてしまいます。

この場合、指摘や注意を行っても「自分のことを分かっていないのに頭ごなしに言われる」と感じてしまい、会社への不満も大きくなる可能性があります。

■教育やフォロー体制が整備されていない(Privilege)

教育・フォローが十分に受けられないと感じることも離職の理由として多く挙げられます。入社時の研修実施だけではなく、日々の業務の中で分からないこと・できないことへのサポートが求められています。

「業務を任せきりにされる」「自分だけでやり切らなければいけない」と感じることが多くなると働き続けることに不安を覚えてしまいます。

■評価が正しく行われない(Privilege)

自身の評価に納得ができないと感じることも大きな離職理由となります。

会社・上司とメンバーの間で十分な目標のすり合わせやフィードバック・評価の説明が行われないと「こんなに頑張っているのに報われない」「他の人ばかり評価されていて、自分は蔑ろにされている」と感じてしまいます。少しの期待のズレは放っておくと大きな不満に繋がりかねません。

■労働時間が長い(Priviledge)

ワークライフバランスが重視される昨今はより一層労働時間の長さに敏感になっています。法整備が進み、過剰な長時間労働は減少傾向にあるものの人間は相対的に自分の環境を評価するものです。

知り合い、友人など周囲の人と比べて労働時間が長いと感じると、「今は働きすぎかもしれない」「似たような仕事でもっと自分の時間をとれる会社があるはず」と考えます。

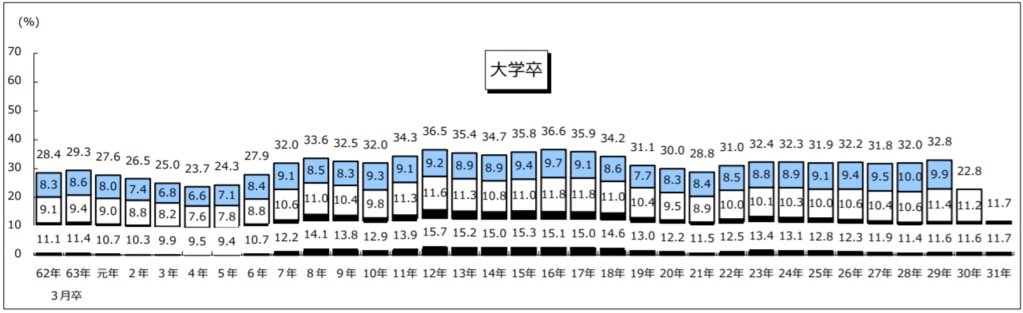

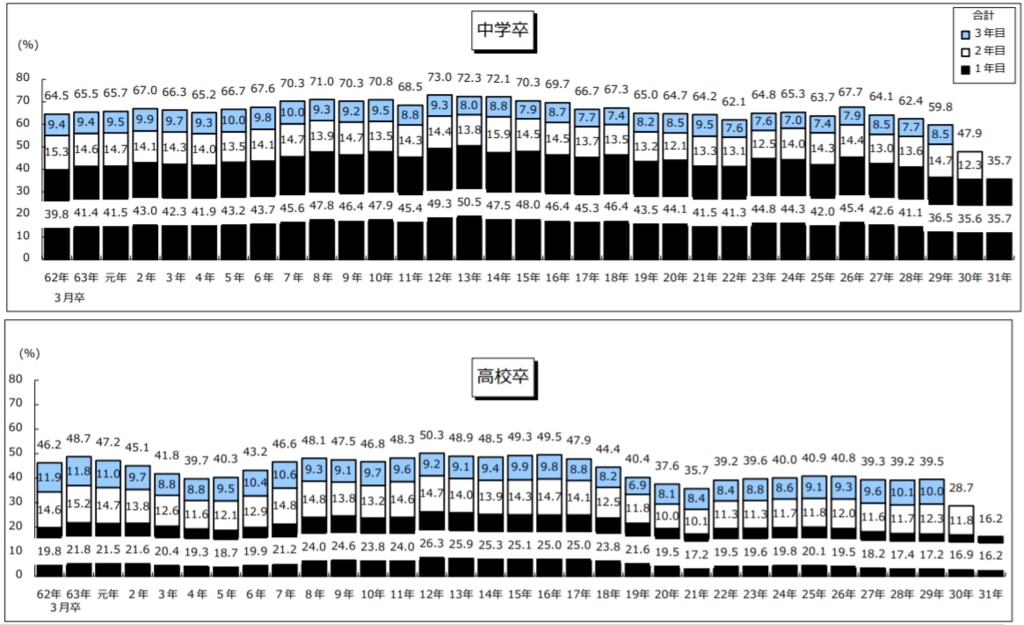

■新卒従業員の離職率

続いて、新卒従業員の離職率について見ていきましょう。

厚生労働省の「新規学卒者の離職状況調査」によると、大学を卒業して3年後の離職率は、全体で約30%となっています。すなわち、大卒者で3年後に定着しているのは7割弱であることが分かります。採用活動や初期教育の労力を考えると、高い数字と言えるのではないでしょうか。

さらには中学卒、高校卒、短大卒の方は10人採用すると3年以内に4〜7人が辞めてしまうというデータも出ています。

労働時間・休日・休暇の条件が良くなかった、仕事が自分に合わない、賃金の条件が良くなかったなど、退職の理由はさまざまで、年齢が低いほうが離職率が高い傾向にあるようです。

また、学歴に関わらず、3年のうち、1年目で離職する割合が最も高いというデータもあります。だからこそ、早期離職を防止したいと考えている場合は採用活動や入社後のオンボーディングを見直して見ると良いかと思います。

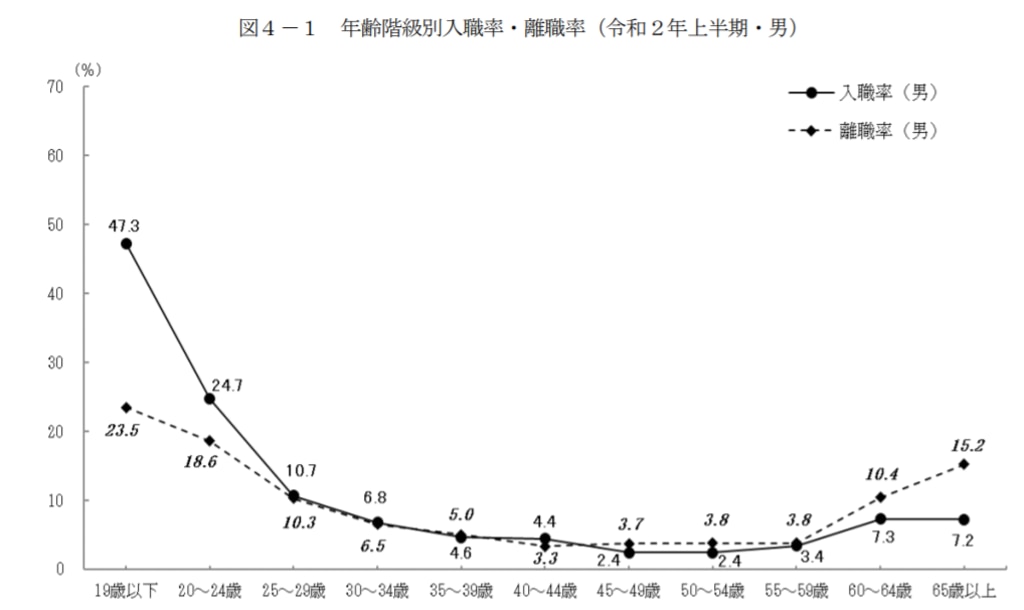

■性別・年齢別の離職率

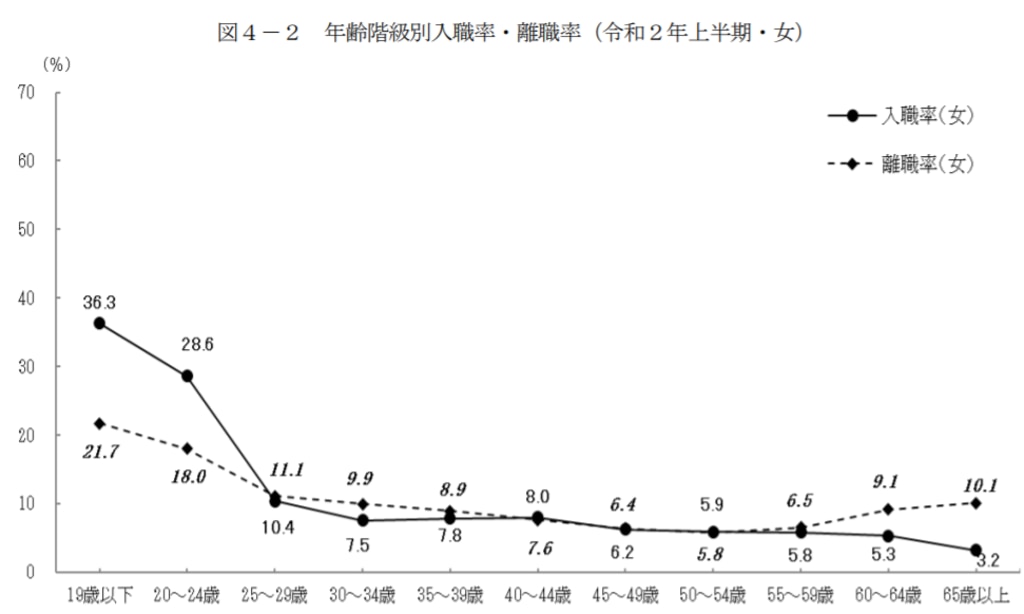

次に「性別・年齢別の離職率」について見ていきましょう。

厚生労働省「令和2年上半期雇用動向調査結果」によると、令和2年上半期の入職率と離職率の性、年齢階級別では、男女ともに入職率は 24 歳以下が他の年齢階級に比べて高くなっています。

入職率と離職率の大小関係をみると、男女ともに 24 歳以下は入職率の方が高く、25~29 歳から 55~59 歳までの各年齢階級でおおむね同率、60 歳以上で離職率の方が高くなっていることが分かります。(下記の図4-1、図4-2)

男性も女性も「離職率は若手ほど高く、年齢を重ねるにつれて低くなっていく」という傾向は同じでした。しかし、25歳~59歳の各年代における離職率は、女性のほうが高い傾向にあります。

20代後半から40代にかけて女性の離職率が高いのは、結婚、出産、育児などライフスタイルの変化を理由に、仕事を辞める人が多い事が考えられます。また、女性のほうが離職率が高いもうひとつの理由として、男性よりも非正規雇用の割合が高いことが挙げられます。

非正規雇用は短期的な人材不足を解消する手段の側面もあるため、短期間での離職につながりやすい傾向もあります。実際に、女性は年代が上がるにつれて、パートタイムなどの非正規雇用で入職する人の割合が高くなっています。

▼社員の離職を防ぐ方法とは〜9660社のデータから導きだした方法〜

離職率が低い企業の特徴とは?

では、社員が離職せずに「働き続けたい」と思える企業とは、どのような企業なのでしょうか。 まずは社員が安心して働けることや、企業との相互の信頼関係が築かれていることが大前提です。

「安心感」や「信頼感」は、その企業で働くことへの自信やモチベーションにつながります。それぞれ、具体的な要素を見ていきましょう。

■企業への安心感

企業への安心感を生み出す要素には、下記のようなものがあります。

- 自分の強みが活かせる仕事ができること

- 必要なフォロー体制があること

- 心身ともに無理のない働き方ができること

- 変化するライフステージでも多様に働けること

- 何でも相談できる職場環境であること

- 働く社員同士が仲が良く組織風土が良いこと

- 通い続けやすい場所に職場があること

■企業との信頼関係

上記の安心感が保てる職場環境があることや、その環境に向かって整備・改善が続けられていることも、企業への信頼を強固にすると考えます。 その他にも、下記のようなものがあります。

- 法律違反や不正がない企業であること

- 遂行する業務内容が、契約や認識(面接、面談時)と一致していること

- 人事評価や待遇の公平性が担保されていること

- 企業側が現場や従業員をよく理解していること

- 人や組織風土を重視した事業運営や組織施策が実施されていること

▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントはこちら

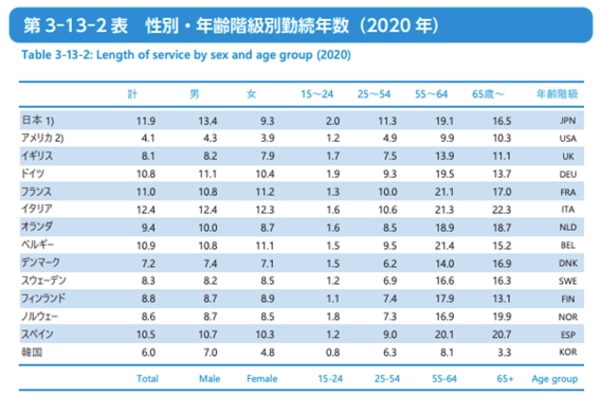

日本と世界の勤続年数の違い

では、日本全体ではどれほど定着しているかを平均勤続年数の面から見てみましょう。

2020年の平均勤続年数は11.9年であり、これはアメリカの平均勤続年数4.1年の約3倍です。 この背景として、日本の人事制度では「能力があるか」を「どれほど長く働いているか」というモノサシで評価していたことが考えられます。

その結果従業員側も「長く勤め上げるものだ」という意識が大きくなっていました。 一方で、特にアメリカでは転職はスキルアップの証であり複数の職場を経ることは前向きに受け止められているようです。  (出典:データブック国際労働比較2020|独立行政法人 労働政策研究・研修機構(PDF資料))

(出典:データブック国際労働比較2020|独立行政法人 労働政策研究・研修機構(PDF資料))

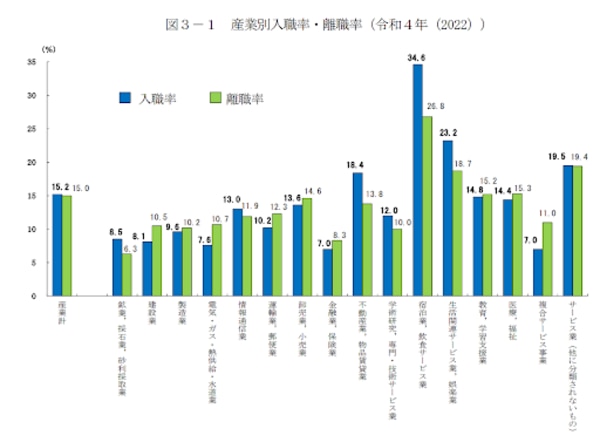

日本企業の業界別の離職率

日本企業の業界別での離職率はどのような状況なのでしょうか。ここでは、厚生労働省が公表している「令和4年雇用動向調査結果の概況」のデータを用いて、業界ごとの状況を見てみましょう。

入職率と離職率をみると、入職率では「宿泊業、飲食サービス業」が 34.6%と最も高く、次いで「生活関連サービス業,娯楽業」が 23.2%となっています。

離職率では「宿泊業、飲食サービス業」が 26.8%と最も高く、次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が 19.4%となっています。入職超過率をみると、「宿泊業,飲食サービス業」が 7.8 ポイントと最も高く、次いで、「不動産業,物品賃貸業」が4.6 ポイントとなっており、一方、「複合サービス事業」が-4.0 ポイントと最も低く、次いで、「電気・ガス・熱供給・水道業」が-3.1 ポイントとなっていることが分かります。

▼平均的な離職率についてはこちら

企業が離職率を下げるメリットとは?

離職率を低く抑えることで、企業は以下のようなメリットを享受できます。

■採用コストを抑えられる

従業員が離職したらその穴を埋めるための採用活動が必要になり、決して少なくないコストがかかります。離職率を下げることができれば、このような採用コストも低く抑えられます。

■ノウハウの流失を防止できる

離職した従業員が、在籍中に得たノウハウを外部に流出させることも考えられます。従業員の離職を防ぐことができれば、貴重なノウハウを流出させず自社の発展に活かすことができます。

■長期的な事業戦略を立てやすくなる

離職率が低く人材が定着していれば、将来の見通しを立てやすくなります。長期的な事業戦略を立てるうえでも、適材適所に人材を配置することが可能です。

離職率と人材採用コストの関係

離職率が高い企業では、新たな人材の採用と育成が繰り返されるため、人件費以外のコストも大きくなります。

まず、1人あたりの採用コストは、一般的に「募集費用(求人広告、紹介料など)」「選考費用(面接、適性検査、人事担当者の工数)」「研修・教育費用(導入研修、OJTなど)」で構成されます。中小企業では20万~50万円程度、大企業では100万円以上かかるケースもあります。

これらは、求人媒体の単価や採用人数、社内リソースの関与度合いによって試算可能です。

また、離職によるコストは直接的・間接的に分かれます。直接的には退職金、求人広告費、人材紹介手数料、教育コストの再発生などが挙げられます。

一方、間接的なコストには、既存社員への負担増による生産性低下、顧客対応の質低下、社内ノウハウの流出、チームの士気低下などが含まれます。こうしたコストは見えづらいものの、長期的に企業競争力を損なう要因となるため、離職防止策の実施は経営上の重要課題です。

離職率が高くなる原因

離職率は、その企業の労働環境や雇用条件、働きやすさの目安となります。離職率が高いということは、(人が流動しやすい職種や業界の場合もありますが)通常は働きにくい、労働者にとって魅力がない職場である可能性があります。

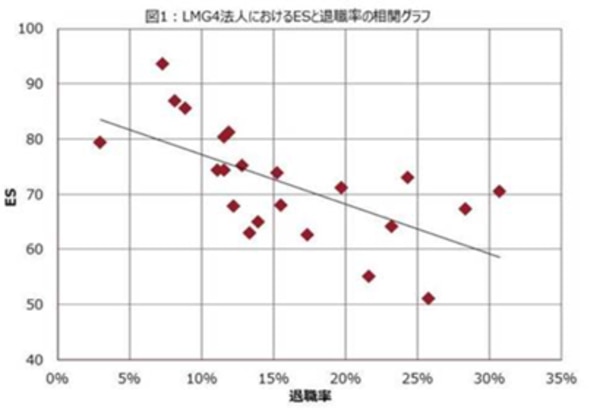

ちなみに弊社の調査では「エンゲージメントの高さ」と「離職率」に負の相関(エンゲージメントが高ければ離職率は減り、エンゲージメントが低ければ離職率は高まる)があることがデータとしても算出されています。

では、例えばエンゲージメントが低い企業にはどのような特徴が出ているのでしょうか?大きく6つの要因があります。

①未来への「不安感」

会社の将来への方向性が見えず、イメージ出来ない事からくる不安です。会社の将来像を明示出来ていない場合だけでなく、それが個々人の将来像と繋がっている感覚を持てない場合にもこの不安感が大きくなることがあります。

②仕事への「閉塞感」

仕事そのものがつまらない、やらされ感を感じる事からくる閉塞感です。仕事に対して行き詰まり、自身の成長が実感できない場合や、会社の行っている事業の将来に見通しがつかず事業規模が縮小する状態において蔓延します。

➂風土への「既決感」

組織内で既に決まっていることが多く、「あきらめ」の心理が蔓延している事からくる既決感です。組織の風通しが悪く、「どうせ何を言っても無駄だろう」という諦めの感覚や、「既に決まっているから・・」と皆が消極的になると、負のスパイラルに入り組織の活力がどんどん減っていきます。

④待遇への「不満感」

評価・処遇・勤務実態などに納得できず、不満が溜まっている事から生じる不満感です。自分自身のパフォーマンスと、その報酬が釣り合っていないと感じる社員や、評価制度、休日休暇、終業時間、オフィス環境に対する不満足からも生じることがあります。

⑤上司への「失望感」

上司だからこそ、と期待していたにもかかわらず、その期待を裏切られた事からくる失望感です。期待していた上司が思いのほか頼れなかったという落胆や、上司を「非の打ちどころのない人間」と期待しがちな部下が期待を裏切られたと感じる際に生じるケースが多いです。

⑥職場への「無力感」

職場に対して働きかけをしても、どうせ無駄であると思っている事からくる無力感です。職場への一員として、自分自身の貢献実感を得られないことに起因したり、職場に対いて提案などの働きかけをしても、十分な反応が得られない時にも蔓延していきます。

離職率が向上する要因(=エンゲージメントが低下する要因)は大別すると上記6つに集約されるため、離職率を改善したい場合はどの項目に注力するべきか?を検討できると良いでしょう。

また、世の中の調査で挙がっている退職理由を抽象化すると、退職理由のナンバーワンは「人間関係」であることも理由としてあげられています。

適切な人間関係が構築できていないからこそ、上記6つの離職要因を感じ易くなることも十分ありえます。常日頃から良好な関係を育んでおくことが最も大きな離職対策になるでしょう。

離職率を抑えるための方法

従業員が企業に属する際には、必ず何かしらの期待(目的)があります。それが得られると感じるからこそその企業に所属を続けますし、それが得られないと感じた場合はその企業から離脱する(離職する)という構図です。

だからこそ、従業員が「何に期待してこの会社に属しているのか」という期待把握、すなわち「モチベーションマーケティング」がすべての起点になります。モチベーションマーケティングの実施を「入社前」と「入社後」に分けて考えてみましょう。

▼離職率を改善する方法について詳しくはこちら

離職防止のポイントや具体的な取り組みについて解説

■入社前の「エントリーマネジメント」の実践

入社前に応募者の「モチベーションマーケティング」を実施し、応募者が働く上で欲しているものと、企業が提供できるものを擦り合わせることを「エントリーマネジメント」(入社時のモチベーションマネジメント)と呼びます。

また、応募者が欲しているものを理解するためのフレームワークとしても、社会心理学の「4つのP」を活用できると良いでしょう。

応募者がどの要素を求めており、その価値観はどのように形成されたのか?をしっかりと把握するための選考活動を行う事、加えて「自社だとどのような魅力を提供することが出来るのか、それは何故かを説明する事」によってしっかりと「入社前の期待値調整」を行うことが可能になります。

ポイントは「提供出来ない魅力は、その旨をしっかりと伝える」事でしょう。海外で働くことを期待している応募者に対して、海外で働く機会が無い企業が「働けます」と言ってしまうと入社後にミスマッチが生じることは想像に難くないかと思います。

自社が提供できる魅力とそうではない魅力を切り分けて伝えることが、将来的な離職率の低下に繋がる行為だと言えるでしょう。

■入社後の「リテンションマネジメント」の実践

上記の従業員の期待把握は入社前だけしていれば良い訳ではありません。なぜならば、従業員が企業に求めるものは年齢や勤続年数、ライフスタイルの変化によって移ろうものだからです。

可変的なものだからこそ、企業は入社後にも従業員が求めているものを理解し、そこに対応をし続けていく必要があります。これを「リテンションマネジメント」と呼びます。

定期的に上長が1on1を実施することも、従業員満足度調査を行うことも、社員の声を拾うためのあらゆる組織施策も、「期待の再把握」をするために実施している、という理解のもと実行をしていることが大切だと言えます。

リテンションマネジメントの例を2つご紹介します。

①上司がメンバーのコンディションを正確に把握し支援すること

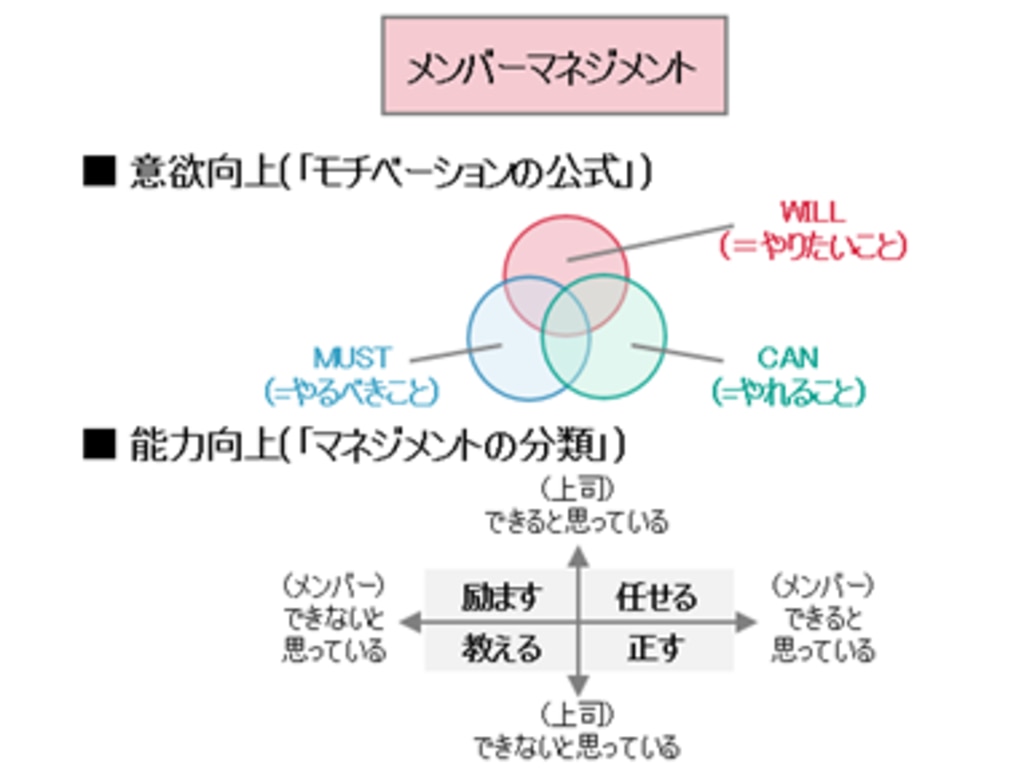

離職を防ぐためには、上司がメンバーのコンディションを正しく把握しておくことが非常に重要です。リンクアンドモチベーションはマネジメントに求められる役割を下記4つの領域に整理していますが、従業員の離職を防ぐという文脈では「メンバーマネジメント」が特に重要です。

<マネジメントの4象限>

ビジョンマネジメント:自部署のビジョンの策定と浸透

戦略マネジメント:外部環境の把握(3C分析)とビジネスプロセスの最適化

PDCAマネジメント:業務計画の策定と現場の問題解決

メンバーマネジメント:メンバーの意欲向上と能力向上

メンバーマネジメントはさらに「意欲向上」と「能力向上」に分解することができます。

メンバーの支援についてはこの両面からサポートすることがポイントです。

まず意欲向上については、モチベーションの公式を理解することが重要です。

モチベーションは下記の公式で表すことができます。

目標の魅力(WILL)×達成可能性(CAN)×危機感(MUST)

そのためメンバーの「やりたい」「やれそう」「やらなきゃ」という気持ちを高めてあげることが重要となります。3つの要素を同時に引き上げることは難しいため、メンバーの状況を観察し、アプローチを使い分けることが重要です。

続いて能力向上ですが、こちらは意欲向上における「達成可能性(CAN)」を高めるアプローチです。メンバーの能力を、上述の4象限をもとに整理・把握し、状況に合わせた支援を行うことが重要です。

メンバーの現状を正しく理解しない画一的なマネジメントではメンバーの能力も意欲も高まりません。「任せる」「励ます」「教える」「正す」をメンバーの状況に合わせて適切に使いこなすことが重要です。

このよう上司が日常の面談等を通じてメンバーの状況を正しく理解すること、必要に応じて

適切に支援を行うことが重要です。

②サーベイを実施する

従業員の退職を防ぐには、退職の兆候を見逃さないようにするのが重要です、しかし多くの部下を抱える管理職などは、一人ひとりの様子をしっかり把握するのは難しいかもしれません。そこで、活用したいのがサーベイツールです。

従業員サーベイを導入することで、従業員の会社に対する満足度や愛着を可視化することができます。従業員の不満や不安も可視化できるので、退職を防ぐ手立てを講じるのに役立ちますし、従業員からしても、直接言いにくいことをサーベイで吐き出すことができるのはメリットです。

また、従業員サーベイには記名方式と無記名方式がありますが、従業員の本音を引き出すには無記名方式をおすすめします。記名方式では特定が可能であるため、本音で回答されないケースも多く見られるためです。

離職の引き金になる要因など、今まで見えていなかった組織課題が明らかになることも多いので、効果的に組織改善を進めるためには必須のツールと言えるでしょう。

またエンゲージメントと離職率には負の相関がある(エンゲージメントが高まるほど離職率が低下する)という研究データも出ており、サーベイを通じてエンゲージメント状態を可視化し、改善に取り組むことが重要だと言えるでしょう。

参考URL:https://www.lmi.ne.jp/about/me/finding/detail.php?id=10

参考:組織改善に有効な考え方

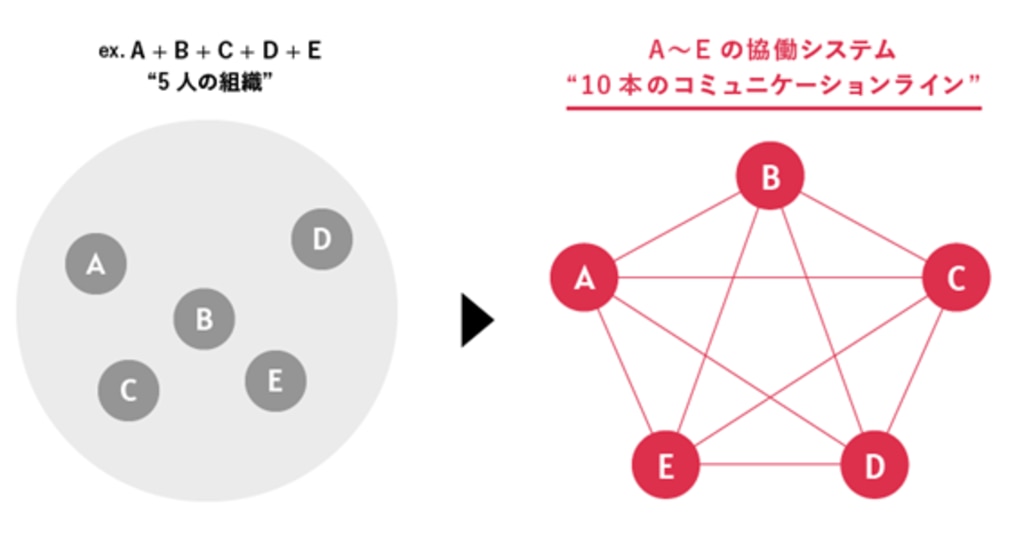

リンクアンドモチベーションでは、組織を「要素還元できない“協働システム”である」と定義しています。要素還元論ではなく関係論を前提にすると、「5⼈のチームではなく、10本の関係性のある集団」という視点が得られます(下図参照)。

組織に向き合う際に「問題は“⼈”ではなく“間”に存在する」という前提に立つと、サーベイにおいても記名式で個を特定し、要素還元的に個の改善を試みても根本の解決には至らず有効な手立てとは言えません。そのため無記名式で本音を引き出すメリットを取ることをおすすめします。

リテンションマネジメントとは、優秀な人材の定着を目的とした人事施策です。中でも1on1ミーティングは、上司と部下が定期的に対話することで信頼関係を築き、離職リスクを早期に察知できる重要な手段です。

特に「最近元気がない」「会議での発言が減った」「残業が急に増えた/減った」「成果物の質が落ちた」といった小さな変化は、離職の危険シグナルです。これらに早く気づき、丁寧にフォローすることで早期離職の防止につながります。

以下に、面談時の「NGワード」と、より前向きな「代替表現」を示します。

NGワード | 代替表 |

「どうしてそんなことをしたの?」 | 「その時どう考えて行動したの?」 |

「やる気がないの?」 | 「最近の仕事で悩んでいることある?」 |

「みんなは頑張ってるよ」 | 「あなたらしいペースで取り組めてる?」 |

「まだ慣れてないんだね」 | 「どこが一番難しく感じてる?」 |

離職率改善の数値目標設定と進捗管理

離職率を改善するには、明確な数値目標の設定と定期的な進捗管理が不可欠です。目標設定では、自社の現状離職率と業界平均(例:全国平均13.9%、業種別では宿泊・飲食サービス業26.9%など)や前年比を比較し、現実的かつ達成可能な数値を定めることが重要です。

たとえば、前年離職率15%の企業が業界平均10%を目指す場合、初年度は13%、2年目11%といった段階的な改善が有効です。

短期(3〜6か月)では「面談実施率100%」「退職者ヒアリング実施」などのプロセス指標を重視し、中期(1年)は「離職率〇%減」、長期(3年)は「業界平均以下に抑制」といった構成が望ましいです。

KPI管理には以下のようなテンプレートが有効です。

期間 | 離職率目標 | 実績 | 差異 | 改善アクション |

Q1 | 3.50% | 4.00% | 0.5 | 面談頻度見直し |

Q2 | 3.00% | 研修参加率向上策検討 |

多様な働き方に向けて企業が検討すべきこととは?

先述の通り、離職率を抑えるための基本的な対策に加え、優秀な人材を会社に定着させるためには、「多様化」する働き方に合わせた制度作りなど攻めの姿勢も必要です。

■リモートワーク環境の整備

例えば、リモートワーク環境の整備です。

新型コロナウイルスの流行は、経済活動の制限など商品市場への影響に留まらず、労働市場においてもリモートワークをはじめとした働き方に影響が及んでいます。

通勤時間がなくなったことで自由に使える時間が増加し、社員の満足度向上にも役立つことが期待されています。また、内閣府が2018年に調査した時点(※)においても、テレワークは労働時間の削減につながることが報告されています。

一方で、自宅に落ち着いて仕事ができる環境や設備がなく、仕事がしづらいと感じる人が存在することも事実です。働き方を多様化させるという意味では、テレワーク一辺倒ではなく、選択肢を増やすことが重要です。

※引用:働き方の多様化が進む中で求められる雇用制度の改革

■フレックスタイム制の導入

また、労働者自身が出勤時間を自由に調整できる「フレックスタイム制」も多様化する働き方に対応できる制度のひとつです。フレックスタイム制を単独で実施するよりも、テレワークと併せて導入することで、より生産性が高まることが分かっています。

子育てや介護をしながら仕事を続ける場合、テレワークとフレックスタイム制の導入により、社員にとって働きやすい環境が構築でき、離職率を抑えることにもつながるでしょう。

上記にて取り上げたリモートワーク環境の整備や、フレックスタイム制の導入など、制度を導入するのみならず、従業員の「感情的な欲求」を満たせる風土づくりも重要です。

こちらも先述の通り、面談の場の機会などを通じた社員間の接点強化や、経済的な報酬だけではなく、「ありがとう」の気持ちを送り合うなど、感情的な報酬を提供できる制度・風土づくりもセットで考えることが重要です。

離職率の改善例

前述の「モチベーションマーケティング」や「従業員との期待値調整」を駆使する事で、離職率を大幅に改善した企業を2社紹介いたします。

■株式会社グッドパッチ

「デザインの力を証明する」をミッションに掲げ、企業のデザインパートナーとして、リンクアンドモチベーションの「モチベーションクラウド」やニュースキュレーション・アプリ「Gunosy」、家計簿アプリ「MoneyForward」などの UI/UX デザインなど設計を行った実績もある「株式会社グッドパッチ」。

ほとんどの社員がデザイナーとエンジニアというデザイン組織であり、クライアントワークを主事業としています。数年前には「50人の壁」に大きくぶつかり、採用した社員の離職率40%、役員層が全員退職。そのような状況に陥っていた時期がありました。

マネジャー不在のまま拡大を続けたていた状況を打開するために「プレイングスキル重視」での登用をしたこと、採用時もスキル最優先での採用を継続した結果「会社の成長や発展に興味関心が無い」人が要職についてしまうという状況に陥り、結果として離職率は40%を超えることに。

その状況を打開するため、「グッドパッチの社員が信じられるコアバリューと企業文化を再構築する」という決断をしたグッドパッチ。30名ほどの有志と一緒にミッション・ビジョン・バリューを再構築することにしました。

また、その内容が社内に浸透するためにも浸透チームを立ち上げ、浸透チームとマネジャーが一体となって組織施策を実行し、組織の雰囲気が大きく変わったといいます。

「会社の成長や発展を自分の喜びとする人」だけが属している状況になった今、離職率は8%程度と32%程度の改善に繋げることが出来ています。

※参照:BizHint 離職率40%から8%への道のり、組織崩壊の状態からグッドパッチが立ち直れた理由

【参考資料のご紹介】

モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちらからダウンロードいただけます。

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

■ラクスル株式会社

「仕組みを変えれば世界はもっと良くなる」をミッションに掲げ、印刷物を全国の印刷会社の余っているキャパシティの機械を利用して印刷し、お客様に届ける「ラクスル」というサービスを提供しているラクスル株式会社。

最近では物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」広告のプラットフォーム「ノバセル」という新たな事業にもトライしています。また今では200人を超える企業になりIPOも果たしましたが、2004年当時は正社員が15〜20名という規模にも拘らず退職率が30%に至っていました。

採用では、スキルと会社へのフィットで言うと、スキルベースで人を採っていったので、会社に対する理念の浸透や愛着という部分が弱く、結果的に退職、退社に繋がっている場合が多かったとのことです。

当時特に困っていたのが、経営者とそれ以外の人材の情報量や成長スピードに差が出てしまい、意思疎通が上手くいっていなかったという課題。それを払拭するために、経営者の考えを明文化し、それを結節する人材を育成するという取り組みを行いました。

具体的にはマネジメント層がビジョン・ミッション・バリューを徹底的に議論し、4〜5ヶ月程度考え抜くというプロジェクトの立ち上げ、ビジョン・ミッション・バリューを1泊2日の合宿形式で伝えるシェアリングデイを実施。

更にはビジョン・ミッション・バリューを現場レイヤーに自分の言葉で語るマネジメント層を育成するための研修プロジェクト、バリューをコンピテンシーに組み込んだ人事制度の構築などを経て、会社の考えが伝達率高く浸透している状態を創りました。

結果として30%の離職率は10%程度まで下がり、順調に事業を伸ばすための強固な組織を創ることに成功した事例になります。

※参照:組織づくりベース 退職率30%からの組織改革。ラクスルの成長を支えた人事制度・カルチャーづくりとは?

まとめ

いかがでしたでしょうか?離職率を下げるためには常日頃からエンゲージメントが高い状態、すなわち「会社と従業員の信頼関係」を築いておくことが最も効果的な方法かと思います。

「この会社であれば自分の期待しているものが手に入る」「この会社にもっと貢献したい」そのような意欲が高まるのと比例して、離職率は下がってくるもの。

そのような「エンゲージメント経営(エンゲージメントを軸にした経営手法)」推進の一助として、今回の記事が役に立ったのであれば幸いです。

離職率に関するよくある質問

離職率をどうやって計算するのですか?

離職率の基本的な計算式は次の通りです。

離職率(%)=(期間中の離職者数 ÷ 期初の在籍者数)× 100

【例】期初に100人の従業員がいて、年間で15人が離職した場合、

離職率=(15 ÷ 100)×100=15%

期間別では、月次ならその月初在籍者数、四半期なら3か月の平均在籍者数を基に計算します。年間は期初人数を使うことが一般的です。

計算に含める従業員は、通常「正社員+契約社員+パート等すべての雇用形態」が対象となりますが、目的に応じて正社員のみなどに限定する場合もあります。

離職率は何パーセントから高いとされますか?

離職率の評価は業界平均との比較が重要です。全国平均は13.9%で、これを一つの基準とします。

例えば、宿泊・飲食サービス業の平均離職率は26.9%と高めですが、製造業は10.4%、建設業は9.3%と比較的低めです。したがって、製造業で15%を超えると「高い」と判断される可能性があります。

また、創業期のベンチャー企業などは平均より高めの離職率が出やすく、企業規模や成長段階によって適正水準も異なります。

自社に合った基準を設け、業界データと照らし合わせて判断することが重要です。