離職防止の対策・原因、効果的な対策事例を徹底解説

少子高齢化による働き手の減少、グローバル化や働き方に対する価値観の変容により、人材獲得はこれまでよりも一層難しくなりました。

このような状況の中で、離職率を抑え、優秀な人材の流出を防ぐことは、企業の存続のために重要なポイントとなっています。

ここでは、離職率の原因や、その対策を、エンゲージメントの観点から深堀り解説していきます。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

目次[非表示]

▼社員の離職を防ぐ方法とは〜9660社のデータから導きだした方法〜

離職率とは?

そもそも離職率とは、ある企業で働いている従業員数に対して、どれだけの人が一定期間内に退職したかを表す割合のことです。算出期間は、一般的には一年間を対象とすることが多くありますが、目的によって異なることもあります。

離職率は、その職場の働きやすさを図るための一つの指標とも言えるので、企業は離職率を下げるよう努力をしなければなりません。

離職率の計算方法

離職率の計算方法は、総務省によると以下の通りです。

離職率=(一定期間内の離職者数)÷(1月1日現在の常用労働者数(年齢階級別は6月末日現在の常用労働者数))×100

ここで言う常用労働者とは、以下のような人のことを指しています。

・期間を決めずに、または一ヶ月を超える期間を定めて雇われている人

・日々または1カ月以内の期間を定めて雇われている者のうち、調査期間の前2カ月にそれぞれ18以上雇われている者

▼離職率の詳しい計算方法についてはこちら

離職率の計算方法とは?原因と改善方法についても解説

日本の離職率の平均値

厚生労働省が行った雇用動向調査によると、平成30年の離職率は年初の常用同労者数に対して14.6%という結果でした。

過去の離職率も見てみると、平成29年は14.9%、平成28年は15.0%となっており、ここ数年は減少傾向にあると言えます。

新卒社員の離職率

離職率を、新卒社員に絞って見てみるとどうでしょうか。厚生労働省が行った「新規学卒者の離職状況」という調査によると、平成30年3月に卒業をした者を対象者とした場合、大学を卒業して1年以内に離職した新入社員の割合は11.6%だということです。

年齢層別に比べても、新入社員の離職率は高い傾向にあります。学生時代と全く異なる環境でストレスを感じてしまったり、思い描いていた社会人生活や仕事ではなかったギャップから、早期退職する新入社員は珍しくないでしょう。

こうした傾向から、企業は新入社員のマネジメント方法や関わり方、育成を工夫し、定着率を高めていく必要があります。

離職防止とは何?

離職防止とは、企業が従業員の離職を防ぎ、自社に定着して長く活躍してもらうために行う様々な取り組みや施策のことを指します。単に退職者数を減らすことだけが目的ではありません。

従業員が働きがいを感じ、安心して能力を発揮できる魅力的な職場環境を整備することで、優秀な人材の流出を防ぎ、採用や再教育にかかるコストを抑制します。

さらに、従業員の定着は組織全体の生産性向上、ノウハウの蓄積、企業競争力の強化にも繋がるため、企業にとって重要な経営課題の一つとして位置づけられています。

離職防止の推進が重視されている背景

離職防止が叫ばれている企業も多くあると思いますが、なぜこれほどまでに企業は離職率に注目しているのでしょうか。離職防止が企業にとってどのような影響があるのか見てみましょう。

労働人口の減少

人口が増え続けていた日本の高度経済成長期は終わり、2010年以降はついに日本の人口は減少傾向へと転じました。総務省のデータでは、約1.3億人いた日本の人口は、2055年には約9000万人へと減少していくと予想されています。

人口増加傾向にあった日本では、労働力は「替えがきく資源」と捉えられてきました。 しかし、人口減少が進む現在では、採用難も伴って「失うことのできない資産」と変化しました。

こういった流れから、人材獲得競争は年々激化し、優秀な人材を十分に確保するために、企業は「選ばれる」ための努力を求められています。

コスト削減

離職率をゼロにすることは難しいとしても、離職率を下げる努力を怠ると、企業は人材不足のみならず、コスト面でも負担を背負うことになります。離職者が出た場合は、そのポジションを別の従業員で埋めなければなりません。

現状働いている別の従業員に退職者の分の業務を任せた場合は、その従業員の負担が大きくなりすぎ、生産性やモチベーションの低下に繋がってしまいます。

一方で、新しい人員を補充する場合でも採用活動やその人員が一人前になるまでの育成に費用と時間がかかります。 離職率が低下し、人が入れ替わる事によるコストを削減することは、企業にとって重要な観点であると言えます。

離職防止を行わないことで生じるリスク・影響

企業にとって、社員の離職は避けられない現象ですが、その影響は多岐にわたります。特に優秀な人材の流出、残った社員の負担増加、企業イメージの低下という点で顕著なリスクが生じます。以下で、これらのリスクについて詳しく見ていきましょう。

優秀な人材の流出

優秀な社員が離職することは、企業にとって大きな打撃です。彼らはしばしば重要なプロジェクトを担当し、その専門知識やスキルは企業の成長に不可欠です。

彼らが去ることで、知識の喪失はもちろん、プロジェクトの遅延や品質の低下が生じる可能性があります。また、新たな人材を探し、育成するまでの時間とコストも無視できない要素です。

残った社員の負担増加

一人の社員が去ると、その業務は残った社員に移行します。これにより、残った社員の仕事量が増加し、過剰なストレスや燃え尽き症候群を引き起こすリスクが高まります。

また、適切な人材が補充されるまでの期間、社員たちは追加の責任を担うことになり、これが彼らのモチベーションや満足度に悪影響を及ぼす可能性があります。このような状況は、さらなる離職を引き起こす悪循環につながることもあります。

企業イメージの低下

社員の離職が頻繁に発生すると、外部から見た企業のイメージに悪影響を及ぼすことがあります。特に、優秀な人材が競合他社へ移る場合、そのニュースは業界内で広まり、企業の魅力や競争力の低下と捉えられることがあります。

さらに、潜在的な応募者や顧客にとっても、頻繁な人事の流動は不安定さの象徴となり得るため、新たな才能の獲得や顧客の維持にも影響を及ぼす可能性があります。

退職の主な理由とは?

退職を決意する理由は人それぞれ多岐にわたりますが、一般的に多いものとして、労働時間・休日休暇の条件、給与といった待遇面への不満、仕事内容のミスマッチ、キャリアアップの機会の乏しさなどが挙げられます。

これらに加え、職場の人間関係から生じるストレスも非常に大きな退職理由です。上司との価値観の不一致や過度なプレッシャー、同僚とのコミュニケーション不全、あるいは職場内での孤立感などは、働く上で深刻な精神的負担となり、離職へと繋がるケースが少なくありません。

離職する可能性がある社員の特徴

離職する可能性がある社員の特徴を理解することは、組織にとって重要です。一般的に、次のような特徴が見られることが多いです。

不満足な職場環境

社員が職場の環境や文化に満足していない場合、離職する可能性が高まります。これには、労働条件、人間関係、組織の価値観との不一致などが含まれます。

キャリア成長の欠如

成長や昇進の機会が限られている、または明確なキャリアパスが見えない場合、社員はより良い機会を求めて他の企業に移ることを検討するかもしれません。

過度なストレスや燃え尽き症候群

過剰な業務量やストレスが原因で燃え尽き症候群に陥ると、社員は健康や幸福を守るために職場を離れることを考えることがあります。

仕事と私生活のバランスの欠如

ワークライフバランスが取れていない環境は、特に長期的には持続不可能となり、社員が他の仕事を探す大きな理由となります。

コミュニケーションが希薄になる

以前に比べて会議での発言が減ったり、周囲との雑談に応じなくなったりするなど、自らコミュニケーションを避けるような行動が見られる場合、注意が必要です。

これは職場への関心の低下や、精神的に距離を置こうとしているサインかもしれません。同僚とのランチや社内イベントへの参加を控えるなど、徐々に孤立していくような変化は、離職を考えている可能性を示唆しています。

仕事を早く切り上げる

これまで熱心に残業していた社員が、定時退社を繰り返すようになったり、有給休暇の消化を急いだりするのも離職の兆候の一つです。もちろん業務効率化の結果である可能性もありますが、会社への貢献意欲や仕事への情熱が薄れている可能性があります。

特に、新しい仕事や責任ある役割を避けるようであれば、既に組織への帰属意識が低下していると考えられます。

離職を防止する具体的な取り組み

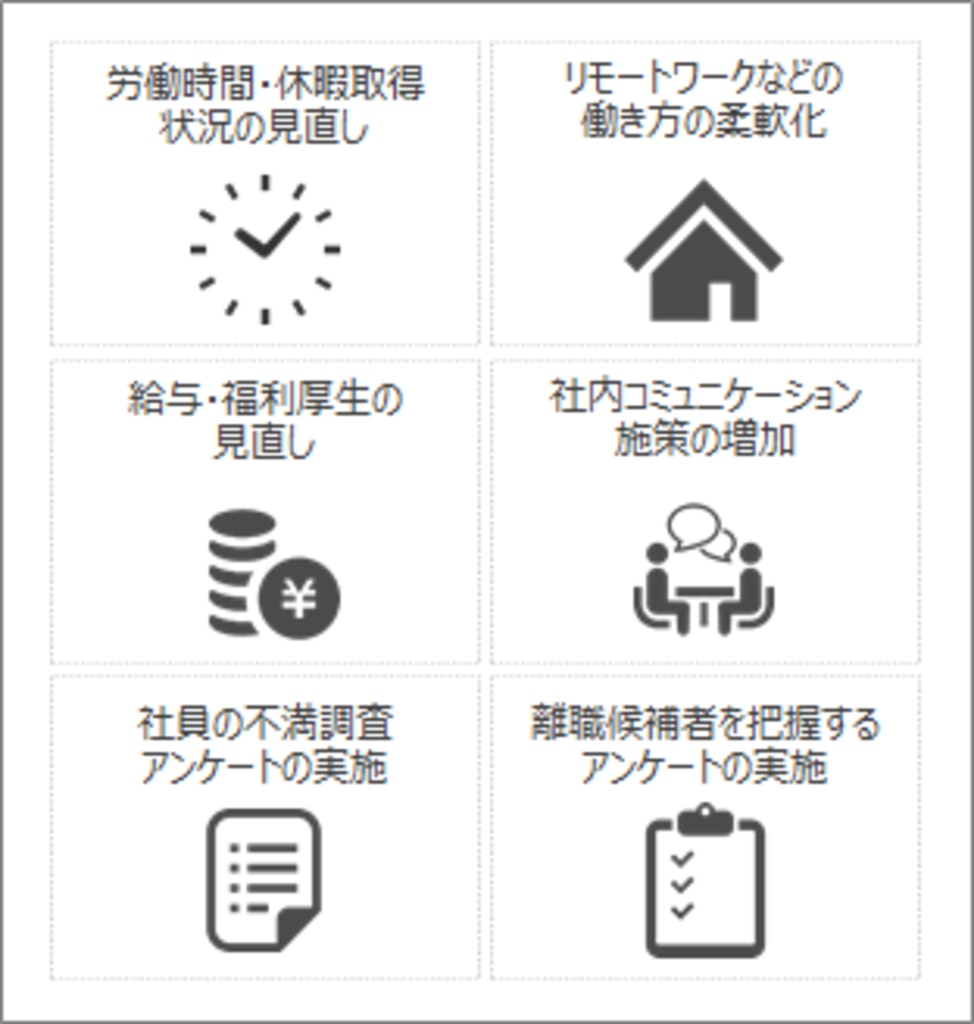

このような環境変化がありつつも、この早期離職を防ぐためにはどんな対策が考えられるでしょうか?一般的には、先ほどのアンケート調査で見えてきた、下図のような社員の“不満を解消する”ための施策を講じることが多いのではないでしょうか。

しかし、これらの不満を解消するための施策を講じても「一つ不満を潰しても次から次へと不満が出る」「アンケートを取ることで、逆に多くの期待を生んでしまい『対応してくれない』という不満を生む」「結局、本当に辞めたい人の特定には至らない」など、様々なリスクも発生し、結果、離職率は変わらなかったり、最悪の場合は離職率が増えるリスクもはらんでいます。

▼社員の離職を防ぐ方法とは〜9660社のデータから導きだした方法〜

退職する理由をヒアリングする

退職を希望する社員へのヒアリングを通じて、その社員が退職したいと思う理由や背景を詳しく調査し、その問題点を明確にします。また、ヒアリングを通じて、社員が抱える悩みや不満を深く掘り下げ、より具体的な解決策を見つけるための情報を収集します。

さらに、ヒアリングを行うことで、社員とのコミュニケーションを強化し、信頼関係を築くことも目指します。退職希望者の意見や感情に真摯に向き合い、彼らの声に耳を傾けることで、組織の改善や労働環境の向上につなげることができます。

コミュニケーションを活性化させる

社員の相互理解と良好な人間関係を構築するための施策の導入は、組織内のコミュニケーションを促進し、協力関係を強化する重要な手段です。

具体的な施策としては、定期的なチームビルディングイベントの開催やコミュニケーショントレーニングの実施などが挙げられます。さらに、社員間の情報共有を円滑化するために、社内ポータルサイトやチャットツールの活用も検討されるべきです。これらの施策の導入により、社員同士のコミュニケーションが活発化し、より良い労働環境が築かれることでしょう。

長時間労働を是正する

業務の棚卸しや効率化を行い、長時間労働を減らす取り組みを積極的に推進します。具体的には、業務プロセスの見直しや効率化のためのツールやシステムの導入などを行います。さらに、従業員の働き方を見直し、フレックスタイム制度やテレワークなどの柔軟な働き方を推奨します。これにより、従業員の負担を軽減し、労働時間の削減につなげることができます。

また、労働時間の削減だけでなく、従業員の健康管理も重視します。定期的な健康診断や健康促進プログラムの実施、ストレスケアの支援などを行い、従業員の健康状態を維持・向上させます。

適切な評価制度を確立する

効果的な評価制度は、社員のモチベーションや企業への愛着心を高めるために非常に重要です。透明性と公平性を保つためには、客観的な基準に基づいた評価を行う必要があります。上司の主観や好みが評価に影響しないようにするためには、具体的な成果や行動に基づいて評価することが推奨されます。

また、評価結果を給与や昇進に反映させることで、社員のモチベーションアップを図ります。さらに、評価制度を改善するためには、フィードバックのプロセスを導入することも有益です。

柔軟な働き方ができる環境を構築する

テレワークやフレキシブルな勤務時間など、柔軟な働き方を可能にする環境を整備することが重要です。特に育児や介護などの責任を持つ社員にとって、柔軟な勤務体系は非常に価値があります。このような制度があれば、離職を考えていた社員も仕事を続けやすくなります。

また、ワークライフバランスを重視する現代の労働者にとって、柔軟な働き方は魅力的な要素です。さらに、柔軟な働き方を導入することで、企業は多くの利点を享受することができます。例えば、テレワークを導入することで、オフィススペースの費用を削減できます。

福利厚生を充実させる

福利厚生は社員の満足度や忠誠心を高めるために効果的です。例えば、健康診断の補助、フィットネスクラブの利用割引、資格取得のための支援、レジャー施設や宿泊施設の利用補助などがあります。社員が働く動機付けを強化し、仕事への満足感を高めるために、個々のニーズに合わせた福利厚生の提供が求められます。

福利厚生を充実させるためには、ただ他社のものを模倣するのではなく、自社らしさを重視して、従業員の期待に応えることが大切です。

上司のマネジメントスキルを向上させる

上司のマネジメントスキルは、部下の離職率に大きく影響します。部下への適切なフィードバック、コミュニケーションスキル、問題解決能力など、上司のスキルを向上させるための研修やトレーニングが重要です。また、部下の成長をサポートするためのコーチングやメンタリングの技術も、上司には必要なスキルとなります。

マネジメントスキルを向上させるためには、まずは自分のマネジメントスタイルを辞めさせるところから始めましょう。必要に応じて、マネジメントサーベイなども活用すると効果的です。

人事配置の見直しと採用活動

人材の適切な配置は、社員の満足度とパフォーマンスに直接的な影響を与えます。組織が社員の能力と関心に合った職務を割り当てることで、仕事への関心やモチベーションを高めることができます。例えば、営業の経験を持つ社員には営業部門に配属し、マーケティングに興味のある社員にはマーケティングチームに配属するなど、個々の能力や関心に合わせた配属を行います。

また、採用活動においても重要な要素です。企業文化に合った人材を見極めることで、組織の一員としての適性や相性を判断することができます。

ハラスメント防止策の徹底

職場のハラスメントは社員の離職を引き起こす重要な原因です。ハラスメントには多様な形があり、性的ハラスメント、パワーハラスメント、モラルハラスメントなどが含まれます。

企業はハラスメントを防止するための明確な方針を設定し、社員に対する教育や研修を定期的に行うことが重要です。

また、ハラスメントが発生した際の適切な対応プロセスを整備し、被害者や告発者が安心して相談や報告ができる体制を確立する必要があります。

会社の将来に対する不安の解消

社員が企業の将来に不安を感じることは、離職の一因となります。特に事業の不安定さや成長の見込みが低い場合、社員は他の選択肢を模索し始める可能性があります。

企業は長期的なビジョンや戦略を明確にし、社員に対して定期的にコミュニケーションを取ることが重要です。将来計画に関する情報を透明に共有し、社員が自社でのキャリアを安心して計画できるようにサポートする必要があります。

モチベーション低下の早期対応

社員のモチベーションが低下すると、その業務への関心や集中力も低下し、結果として離職につながることがあります。モチベーション低下のサインには、ミスの増加や仕事への関心の薄れなどがあります。

これらのサインに早期に気づき、社員との対話を通じて原因を特定し、解決策を提供することが重要です。社員の仕事への関心を再燃させ、職場への満足度を高めるための支援を行うことが求められます。

コミュニケーション希薄化への対策

社員が職場のコミュニケーションから離れ、関心を失い始めると、離職の危険性が高まります。これには、挨拶の減少やミーティングでの発言の減少などが含まれます。

このような変化に対しては、個別の面談を通じて社員の懸念や問題点を理解し、適切なサポートを提供することが重要です。社員が職場での居場所を見つけ、コミュニケーションを通じてチームの一員としての自己効力感を高められるように努める必要があります。

仕事への取り組み姿勢の変化への対応

社員が転職を考え始めると、その取り組み姿勢に変化が見られることがあります。例えば、退社時間の早まりや身だしなみに対する意識の変化が現れることがあります。

さらに、新たなキャリアの機会を探すために、自己啓発のための勉強やスキルの向上に取り組むこともあります。

また、他の企業や業界への関心が高まり、情報収集やネットワーキングの活動に積極的に取り組むこともあります。このような変化に対して早い段階でキャリア相談などを行うなど対応することが大切です。

研修制度の整備

従業員の成長意欲を満たし、キャリアパスを明確に示すことは離職防止に繋がります。新入社員研修や階層別研修はもちろん、専門スキル向上のための技術研修、リーダーシップ研修、さらには自己啓発支援としての資格取得奨励制度などを充実させましょう。

従業員が会社からの育成投資を感じ、将来のキャリアを社内で描けるようにすることが重要です。研修内容が実務に活かされ、成長を実感できるようなフォローアップ体制も整えることで、学習意欲と定着率の向上が期待できます。

離職防止ツールの導入

従業員のエンゲージメントやコンディションを可視化する「離職防止ツール」の導入も有効な手段です。パルスサーベイなどで定期的に従業員の満足度やストレス状態を把握し、離職の兆候を早期に発見できます。

これにより、問題が深刻化する前に対策を講じることが可能になります。また、収集したデータに基づいて、職場環境の改善点やコミュニケーション施策の効果を客観的に分析し、より実効性の高い離職防止策を計画・実行するのに役立ちます。ツール選定時には、自社の課題や規模に合ったものを選ぶことが肝心です。

Afterコロナの採用活動における離職を防止するためのポイント

Afterコロナの採用市場では、働き方の多様化や価値観の変化が進み、企業と候補者の相互理解の重要性が増しています。オンライン選考の浸透は効率化をもたらす一方、ミスマッチによる早期離職のリスクも内包します。

ここでは、採用段階から入社後までを見据え、Afterコロナ時代の離職を防ぐための重要なポイントを解説します。企業文化の丁寧な伝達と、新しい働き方への適応支援が鍵となります。

オンラインとオフラインの融合による相互理解の深化

Afterコロナではオンライン選考が主流となりましたが、それだけでは企業文化や職場の雰囲気、社員の人となりといった定性的な情報が伝わりにくく、入社後のミスマッチが生じやすい傾向があります。

対策として、オンラインでの効率的な情報提供に加え、可能であれば最終面接や職場見学、社員との座談会など、オフラインでの接点を設けることが有効です。これにより、候補者はリアルな社風を体感でき、企業側も候補者の適性をより深く見極められます。

また、選考段階から働き方やキャリアパスについて透明性の高い情報を提供し、期待値を丁寧にすり合わせることで、入社後の「こんなはずではなかった」を防ぎます。

入社後の手厚いオンボーディングとコミュニケーション設計

採用のミスマッチを防いでも、入社後のフォローが不十分では早期離職に繋がります。特にリモートワークが定着した環境では、新入社員が孤立感を抱きやすく、業務の習得や人間関係構築に困難を感じることがあります。

そのため、体系的かつ丁寧なオンボーディングプログラムの設計が不可欠です。メンター制度の導入、定期的な1on1ミーティングの実施、チーム内での積極的なコミュニケーションを促す仕組み(チャットツールの活用、オンライン懇親会など)を整備しましょう。

業務スキルだけでなく、企業文化への理解を深め、早期に組織の一員としての帰属意識を持てるようなサポートが重要です。

離職率を下げるためのポイントとは?

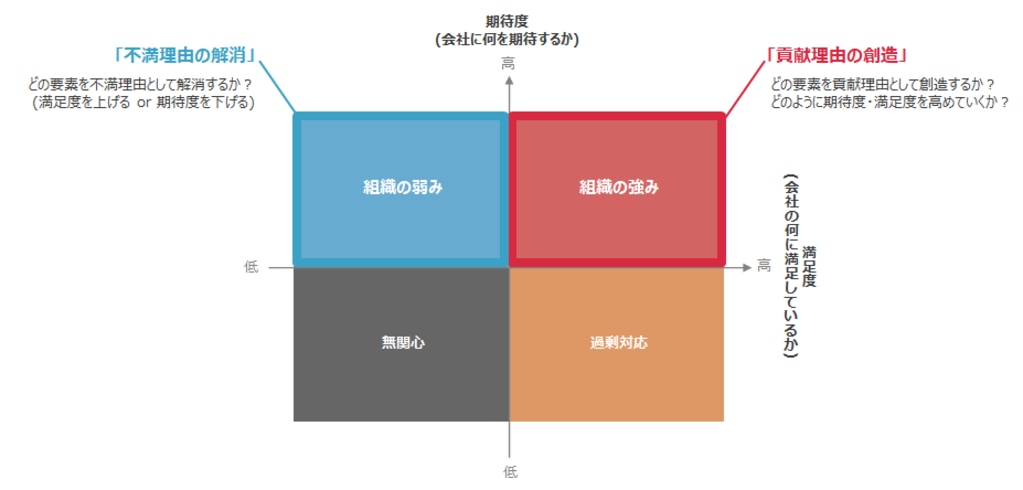

では、離職率を下げるためにはどんなポイントがあるのでしょうか?それは、組織に対する「不満理由の解消」だけでなく、「貢献理由の創造」が必要なのです。

「不満理由の解消」としては、先の一般的な対策でも紹介したように、社員が明確に感じている不満に対して対策を打つことです。例えば、給与を上げたり、働き方を見直すなどが分かりやすい例です。

しかし、その対策が講じられた後に、社員がどんな風に感じるかというと「給料や働き方が改善されて良かった!もっと良い条件の会社があれば転職しよう」と思う人も少なくはありません。

そこで大切になるのが「貢献理由の創造」です。すなわち、社員が今の会社で働き続けるための、理由を創ることを指します。

例えば、仕事の面白さや魅力をしっかり発信したり、会社が世の中に与えている意義・意味をきちんと伝えていくことで、「たしかに給料は少し低いけど、それ以上に、面白い仕事が出来て、意義深い目的に向かって働けている。この会社で、もっと頑張ろう!」という意欲向上にも繋がるケースが多くあります。

上記の例は、フレデリック・ハーズバーグが提唱した『二要因理論』に基づくものです。これは、人事労務管理に必要な要素を、「動機付け要因」と「衛生要因」の2種類に分けて考えるべきだとする理論です。

給与や福利厚生といった「衛生要因」と、達成や承認といった「動機付け要因」は、どちらか一方だけ満たせばよいというわけではなく、衛生要因における問題を解決した上で、動機付け要因を満たす必要がある、としています。

※衛生要因:制度待遇・施設環境など。欠如すると不満になるが、向上させ続けても、エンゲージメントがプラスになるわけではない

※動機付け要因:仕事の達成感・仲間の魅力など。衛生要因が欠如していると積み上がらないが、向上させ続けるほど エンゲージメントが高まるもの。

▼【離職率】に関する記事はこちら

離職率が高いことによるリスクとは?計算方法や定着率との違いを解説

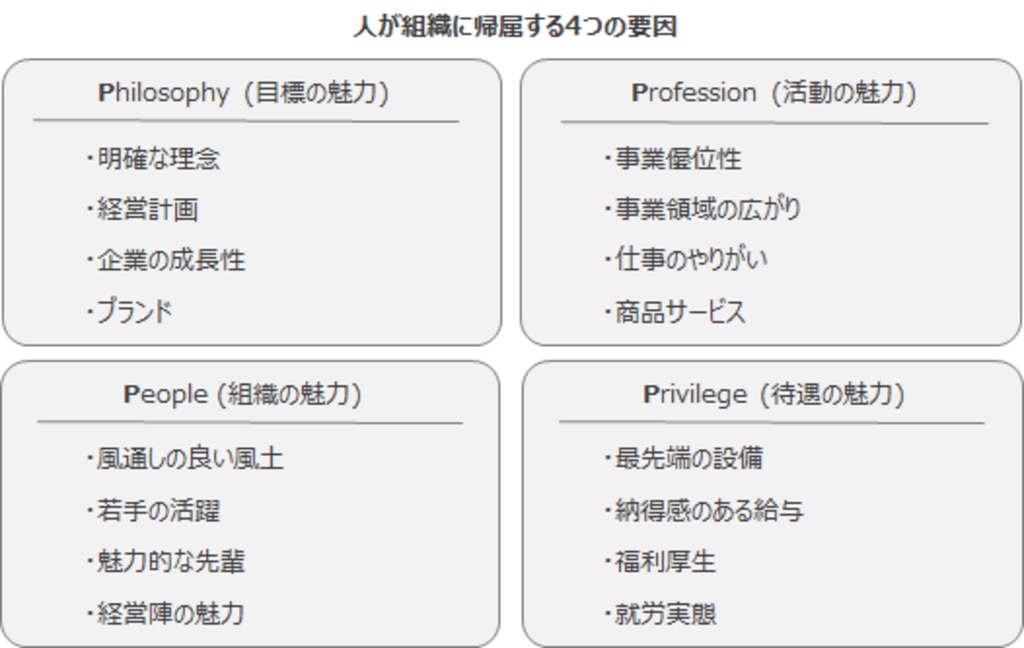

人が組織に帰属する4つの要因

またリンクアンドモチベーションでは、人が組織に帰属するのには、下記のPhilosophy (目標の魅力)、Profession (活動の魅力)、People (組織の魅力)、Privilege (待遇の魅力)の4つの要因があると考えています。

そのため、貢献理由を創造するにあたり、どの要素を組織の魅力とするか考える必要があるというわけです。

戦略的な離職率低下の考え方

戦略的に離職率を低下させるための、期待度と満足度の把握

ここまで、早期離職の原因と、その対策について触れてきましたが、企業はどのように戦略的に離職率を低下させていけば良いのでしょうか。そのためのポイントは、組織に求める項目の“期待度”と“満足度”を把握しながら、戦略的に「不満理由の解消」と「貢献理由の創造」を行うことが重要です。

上記はリンクアンドモチベーションが開発した国内初の組織改善クラウドサービス「モチベ―ションクラウド」に搭載されている診断技術「エンゲージメントサーベイ」の「期待度」と「満足度」の2軸で回答結果を整理したマトリックス(4eyes® Windows)です。

社員のワークモチベーションは多様化し続けており、社員が会社や職場に期待する要素は多岐に渡ります。そのため、これからの企業経営においては、こうした多様なワークモチベーションの状態を把握し、束ねていく必要があります。

しかし、従来の社員調査のように「満足度」のみのヒアリングでは社員が何を求めているのか把握することができず、具体的な打ち手を設定することは困難でした。

当技術では、社会心理学を下敷きに、社員のエンゲージメントに大きく影響する16の要素に基づいた網羅的な設問項目を用いて、「満足度」に加えて「期待度」をヒアリングすることで、会社と社員の関係性を明らかにしています。社員の回答結果を「期待度」と「満足度」の2軸で整理することで、社員エンゲージメント状態を可視化、数値化することが可能となります。

上記の図でいう左上「組織の弱み」が「不満理由の解消」領域となり、プロットされたどの項目を不満理由として解消するのか決める必要があります。

また、右上の「組織の強み」にプロットされた項目の中から、どの項目を貢献理由として創造していくか決めて実行していく必要があります。

【参考資料のご紹介】

離職率の改善・離職予防にはモチベーションクラウド!具体的な機能や得られる効果をご紹介

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

退職率改善の企業事例

先述の通り、リンクアンドモチベーションでは社員のエンゲージメントを把握し向上させるためのツールとして「モチベーションクラウド」という組織診断ツールがあります。

このモチベーションクラウドは、8,010社、203万人の実績を持つ組織のモノサシ「エンゲージメントスコア」で、組織状態を定量化・可視化し、See・Plan・Do・Check&Actionのサイクルを回すことで、組織の問題を解決する国内初の組織改善クラウドです。

離職率低下に向けたモチベーションクラウドの活用事例

【富士スバル株式会社 様】

富士スバル株式会社様は群馬県内でSUBARU社の販売を行なっている自動車ディーラーの会社様です。SUBARU車の新車・中古車の販売をしており、また、自動車の整備・車検・点検・鈑金塗装、各種部品・用品の販売、自動車保険の販売を行なっています。

モチベーションクラウド導入前、組織の課題は大きく3つありました。1つ目は、CS(お客様満足)についてです。富士スバル様の仕事は商品を作り出すことではなく「お客様へのサービス」であり、「CSこそが我々の生命線」であると考えていました。そのCSに関して長らくSUBARUブランドで全国No.1を獲得していましたが、ここ数年No.1を獲得できていない状況が続いていることに危機感を感じておられました。

2つ目は、ES(従業員満足)についてです。「自分が働いている環境に満足していない社員が、お客様を満足させられるわけがない」という考えのもと、2015年度より、「会社としてES向上に努めるので、社員の皆さんはCS向上に努めてほしい」というメッセージを従業員に対して発信されてきました。

ES向上のために、休日の増加、ベースアップ、退職金制度の見直し等、いろいろと取り組んできましたが、その取り組みがES向上に繋がっているのか不明確でした。

3つ目は整備職において離職率が高いという課題があり、職種別・店舗別でどのような状況かを把握したいと考えられていました。

「CS(お客様満足)を高めるためには、ES(従業員満足)も高める必要がある」という意識は昔からあり、CSはお客様アンケートという形で自社に届くものの、ESはなかなか目に見えません。

客観的、具体的に把握する手段はないか、と模索していた際にモチベーションクラウドを知ることに。ESやモチベーションという目に見えないものに「ものさし」をつくり、「PDCAサイクルで組織改善を図る」という画期的な考えに感銘を受け導入されました。

全体のスコアについては、正直もう少し高い結果がでると思っており、特に福利厚生や待遇については平均よりも充実していると社内では認識されていたため、少しショックを受けたと言います。

また全体のスコアだけでなく、詳細の数値を見ていくと「コミュニケーション不足」が優先度の高い課題として浮かび上がってきました。

これまでに取り組んできた組織施策が、果たしてES向上に繋がっていたのかという検証や、今後の施策の優先順位をつける上でも、新しい気づきを得ることができたと言います。

モチベーションクラウドを導入したメリットは、組織改善のPDCAサイクルが回りだしたことです。

①エンゲージメントサーベイを実施し、会社全体・各部門・店舗の現状が見える化できる

②「強み」「弱み」が見えてくるので、「弱み」の中から特に改善したい課題を決め、改善項目に絞ったフォーカスサーベイを実施できる

③課題の改善に向けて、アクションプランを立案し、実行していく

④毎月、改善項目に絞ったサーベイを行い、その進捗具合を調査する

⑤改善が見られないようであれば、アクションプランを修正する

⑥半期に一度、エンゲージメントサーベイを実施し、前回と比較して組織状態がどう変化をしているかを検証する

というPDCAサイクルを回していくことができます。そして、これからエンゲージメントサーベイの実施回数を増やすごとに、多くのデータが蓄積されるため、課題解決に繋がる事例を蓄積しながら、ES向上、CS向上を目指し、更なる会社の発展に繋げることもできるでしょう。

また、整備職の離職率が他の職種に比べて高いことについても、会社としてしっかりと向き合うということに踏み出し始めたと言います。今は、営業職と整備職のコミュニケーション不足をどう解消するのか、働き方をどう変えるべきなのかという更なる課題に取り組まれています。

この通り、サーベイを実施するだけでは意味がなく、しっかりと結果に向き合い、施策に繋げ、また効果を確認するこのPDCAサイクルが必要なのです。

組織変革のことならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションは、導入実績12,560社、509万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました

・業績が上がらず、組織にまとまりもない

・いい人材の採用や育成が進まない

・給与や待遇への不満が挙がっている

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら

まとめ

このように、離職率を改善するためには、ただ社員の不満を埋めればいいということではなく、エンゲージメントの考え方を中心に、企業と社員が相思相愛である状態と作っていくことが大切です。

ただ離職率という数値を見るだけではなく、離職率の裏にある社員の思いに目を向け、対応していきましょう。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら