健康経営とは?意味やメリット、取り組みや事例を紹介

昨今、健康経営という言葉が叫ばれて久しいですが、この取組みが生まれて背景や詳細をご存知でしょうか?「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。

企業理念に基づき、従業員への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。

ここでは、健康経営について、詳細やメリット、導入のためのステップや成功事例等をお伝えしいきます。

目次[非表示]

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 人事が知っておくべき「働き方改革」の内容とは?その実現法についても独自の視点で解説!

健康経営とは

健康経営とは、「従業員の健康管理と経営課題とし、戦略的に取り組む経営手法」の事です。

従業員が健康であれば、高い集中力を保ち仕事に取り組めるため生産性が向上し、さらに医療費にかかる企業負担が減少することで利益率が上がるというプラスのサイクルが生まれます。

このサイクルを作るために、企業が投資して従業員の健康を管理するということが健康管理の基本となります。つまり「コスト」ではなく「投資」と捉えることができます。

これはアメリカの臨床心理学者ロバート・ローゼンの著書「The Healthy Company」が始まりとも言われています。

これは従来分断されていた「経営管理」と「健康管理」を統合的に捉え、個人の健康増進を行うことで、企業の業績向上へと繋げるというものです。

経済産業省では、健康経営に係る各種顕彰制度として、平成26年度から「健康経営銘柄」の選定を行っており、平成28年度には「健康経営優良法人認定制度」を創設しました。

優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業」として社会的に評価を受けることができる環境を整備しています。

健康経営は、日本再興戦略、未来投資戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に関する取り組みの一つとなります。

※参考:経済産業省 健康経営の推進

■不健康経営とは

対して「不健康経営」とも言える状態においては、重御湯印の健康悪化が生産性の低下・離職率の増加につながり、結果的に企業収益性が低下・健康促進に投資もできない状態となり、状況が改善せず悪化の一途を辿る負のスパイラルを生み出します。

▼【労働生産性】に関する記事はこちら

労働生産性の計算方法とは?生産性が低い原因と向上方法を紹介

健康経営が推進される背景

近年、企業にとって「従業員の健康」は単なる福利厚生ではなく、持続的成長を支える経営課題の一つとなっています。日本社会では少子高齢化や働き方の多様化が進み、企業は健康を軸とした組織づくりを求められるようになってきました。

以下では、健康経営が注目される背景を3つの観点から解説します。

■少子高齢化による人手不足

日本では少子高齢化が急速に進んでおり、労働人口の減少が深刻な課題となっています。このような状況の中で、人材の採用や確保が難しくなりつつあり、企業は今いる従業員に長く健康に働いてもらうことが求められています。

健康経営は、従業員の健康維持・増進を通じて生産性の向上や離職防止につながる施策です。社員の心身の健康が守られることで、職場全体の活力も向上し、組織としての競争力を維持することが可能になります。

少子化によって一人ひとりの存在が貴重になる今、従業員を「健康に働かせる」から「健康に働ける環境をつくる」へと意識を転換することが必要です。

関連リンク:

第2節 日本の人口動態と労働者構成の変化

■高齢者就労の増加

定年延長や再雇用制度の普及により、企業では高齢従業員の就労が一般的になってきました。高齢者は経験豊富で貴重な戦力である一方、体力や健康に対する配慮も必要となります。

健康経営は、こうした高齢人材の活躍を支える土台となるものです。例えば、健康診断結果の活用や柔軟な勤務体制、職場での運動支援などを取り入れることで、加齢による健康リスクを軽減し、パフォーマンスを維持しながら就労を継続できる環境づくりが可能となります。

人生100年時代に向けて、高齢者が元気に働ける社会づくりの一環としても、健康経営の意義は大きくなっています。

関連リンク:

「定年65歳」は義務?高年齢者雇用安定法など2025年の改正内容と必要な対策を解説

■ワークライフバランスへの注目

働き方改革やコロナ禍の影響もあり、従業員が「仕事と私生活の調和」を求める傾向が強まっています。このような変化に企業が応える手段の一つが、健康経営です。

心身の健康を守りながら働ける環境づくりは、従業員のエンゲージメントや職場満足度を高め、結果的に離職率の低下や生産性の向上にもつながります。具体的には、メンタルヘルス対策、長時間労働の是正、フレックス制度などの導入が挙げられます。

個々のライフスタイルに寄り添った取り組みは、働きやすさの象徴となり、企業のブランディングにも寄与します。

関連リンク:

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章

▼【組織の見える化】に関する記事はこちら

健康経営のメリット

ここまで健康経営についてお伝えしてきましたが、ここで取り組むメリットについてお伝えしていきます。大きくは「生産性向上」、「リスクマネジメント」、「企業側の医療費軽減」、「企業ブランディング向上」といったようなメリットがあります。

■生産性向上が見込める

心身ともに健康な状態で仕事に取り組むと集中でき、良いパフォーマンスを発揮できます。しかし不調を抱えてしまうと、現場では集中できずミスが発生しやすく、作業スピードも低下するという生産性が低下します。

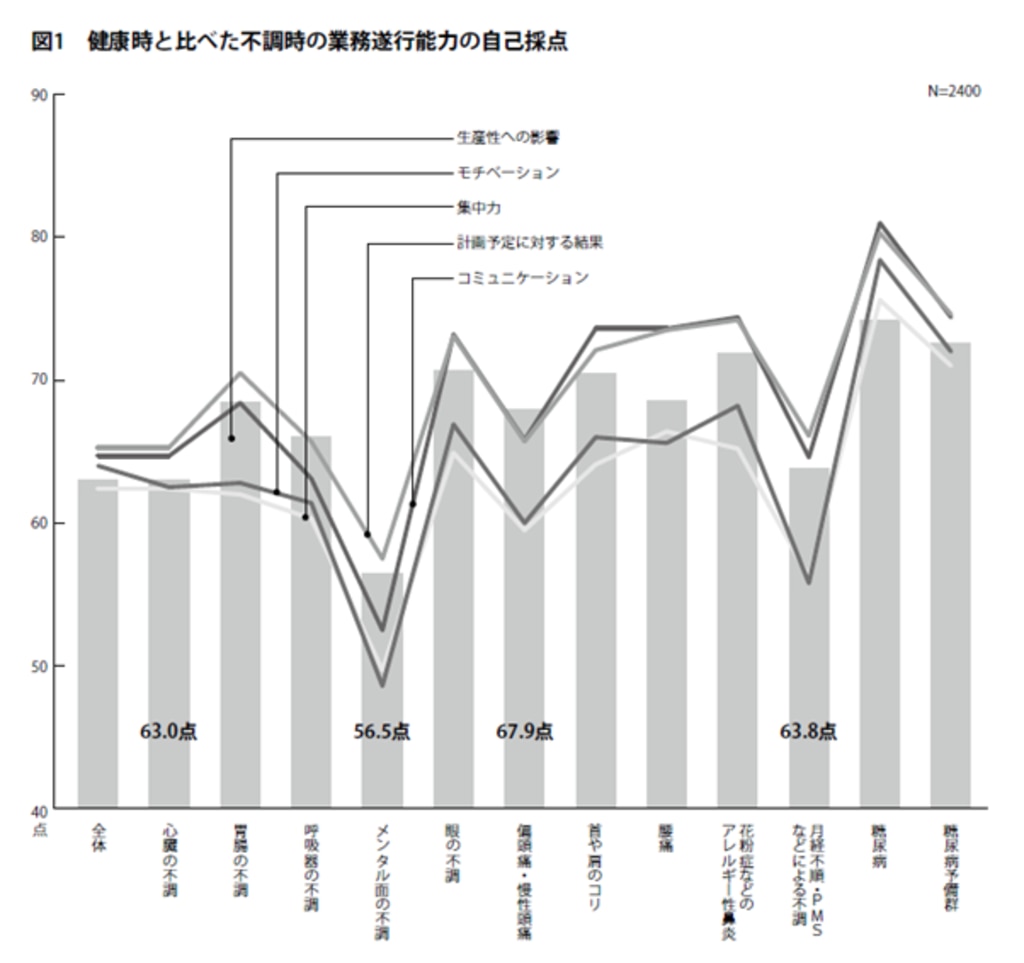

健康日本21フォーラムが発表した「疾患・症状が仕事の生産性などに与える影響に関する調査」によれば、健康な状態での業務遂行能力を100とした時、メンタル面で不調があると業務遂行能力は約半分に低下、肉体の不調があると約7割に低下してしまいます。

厄介なことに、メンタル面の不調や慢性的な肉体の不調は、本人は辛い一方で周囲は気付きにくいという点があります。

また通常通り出勤、勤務しているため、パフォーマンス低下も見過ごされがちとなります。従業員が心身共に万全の体調で仕事に取り組めれば、それだけで生産性が上がることも考えられます。

▼【生産性向上】に関する記事はこちら

生産性を向上させるためのポイントとは?生産性向上のためのポイントや事例を解説

■リスクマネジメント

健康に問題がある状態で勤務し続けると、最悪の場合、心筋梗塞やくも膜下出血等が発生するリスクが高くなります。結果、従業員が突然入院する等、企業はすぐに人員を差配しなければならないため、費用的にも時間的にもコストがかかります。

それだけでなく病院へ通い保険を使うため、企業が負担する保険の赤字補填分も嵩張ります。また心身に何らかの負担を抱えたままでは、仕事に集中しにくく事故や不祥事発生のリスクも高まります。

例えば残業続きで慢性的な睡眠不足の従業員が「通勤中にぼーっとして駅の階段で足を滑らせた」という場合でも労災が認定されます。従業員の健康を管理するのは、リスクマネジメントの一環でもあり、企業を守ることにも繋がります。

■企業側の医療費軽減

従業員が健康を害した場合は、病院で診断を受けることになります。この時、当然ながら保険を使う訳ですが、その健康保険は企業が負担しなくてはいけません。

健康的で怪我や病気が少ない社員が多い企業は、健康保険の負担が少なく済みます。健康保険にかかる費用の増加を防ぐためには、個人だけに健康管理を任せるのではなく、企業が積極的に健康維持に関わった方が効果的と考えられます。

■企業ブランディング向上

健康経営を行うと「従業員を大事にする企業」というブランディング寄与ができます。経済産業省では「健康経営優良法人認定制度」を作り、優良な健康経営を実践している企業や法人を顕彰しています。

健康経営を行う企業が見えるようにすることで、求職者からの印象も向上し、従業員も安心して勤務できます。さらには金融機関や関連企業からも信頼、評価されやすくなる等、社会的な価値向上も見込めます。

■従業員の定着・離職率の改善

働きやすい環境が整備され従業員の健康が保たれることで、離職率の改善につながります。働く意欲が向上するだけでなく、健康上の理由による退職や休職の割合が縮小するためです。

当然ながら離職や求職者が増えると業績や組織エンゲージメントにも悪影響が及ぶことが多々あるため、人手不足に悩む企業が増えている現在の状況では大きなメリットとなります。

【参考資料のご紹介】

▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントはこちら

健康経営に関連する助成金

■時間外労働等改善助成金

時間外労働改善等改善助成金は、勤務間インターバル導入コースとも呼ばれます。勤務間インターバル導入とは、勤務終了後から次の勤務時間までに一定時間以上の休息時間を設け、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働防止を図るものになります。

支給対象要件を満たした中小企業が申請することができ、休息時間数や「新規導入」に該当する取り組みの有無により、支給額が決定します。

■業務改善助成金

業務改善助成金とは、中小企業と小規模事業者の生産性向上を支援するため、事業場内で最も低い賃金の引上げを図るための制度となります。

生産性向上に必要な設備投資を実施し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合におきまして、設備投資にかかった費用の一部を助成する制度です。

引き上げ額や対象従業員数により、助成上限額が決定しますが、事業所内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であり、従業員数100名以下の事業所が助成対象となります。

■受動喫煙防止対策助成金

喫煙防止対策は長年の課題でありますが、2020年4月に健康増進法が改正され、屋内禁煙が義務化されました。それに伴い、職場での受動禁煙防止対策を実施する際に費用の一部を支援する、受動禁煙防止対策助成金を活用することができます。

労働者災害補償保険の適用事業主であり、尚且つ中小企業事業主であることが受給要件となり、業種により常時雇用する従業員数や資本金要件が異なります。

健康経営の各種認定制度

健康経営に取り組む企業が増える中、その取り組みを可視化し、対外的な信頼性を高めるために有効なのが「認定制度」の活用です。これらの認定を受けることで、企業イメージの向上や採用力強化、金融機関からの信用向上といった多くのメリットが期待されます。

以下では、代表的な健康経営の認定制度について紹介します。

健康経営優良法人

「健康経営優良法人認定制度」は、従業員の健康管理を単なる福利厚生ではなく、企業価値向上に不可欠な投資と捉え、その実践において顕著な成果を上げている法人を、経済産業省と日本健康会議が共同で認定する制度です。

この制度は、「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の二つの部門に分かれており、企業の規模や業種を問わず、幅広い法人に門戸が開かれています。この認定を受けることは、企業にとって多岐にわたるメリットをもたらします。

まず、企業が従業員の健康を経営の根幹に据え、積極的に取り組んでいる姿勢を社会的に広くアピールできるため、企業イメージが向上し、優秀な人材の獲得や従業員の定着につながります。

健康経営への取り組みは、従業員のエンゲージメントを高め、生産性向上にも寄与することが期待されます。さらに、認定を受けた企業は、自治体や金融機関などが提供する様々な優遇措置を活用できる可能性があります。

例えば、融資の優遇、公共事業の入札における加点、補助金や助成金の優先採択などが挙げられ、これらは企業の持続的な成長を強力に後押しします。地域社会における企業評価の向上は、新たなビジネスチャンスの創出にもつながるでしょう。

健康経営銘柄

「健康経営銘柄」は、東京証券取引所に上場している数多くの企業の中から、従業員の健康管理を経営的な視点から捉え、戦略的に実践していると特に評価された企業群を選び出す制度です。

この制度は、経済産業省と東京証券取引所が共同で運営しており、単に企業イメージの向上に留まらず、投資家に対して企業の持続的な成長やリスク管理といったESG(環境・社会・ガバナンス)に関する価値を具体的に示す重要な指標として、その注目度は年々高まっています。

選定にあたっては、企業のトップである経営層が健康経営にどれほど積極的に関与しているか、健康経営を推進するための明確な組織体制が構築されているか、そして実際に健康増進のための投資がどれだけ実行され、その効果が測定・評価され、改善に繋げられているかといった多岐にわたる基準が設けられています。

これは、単に健康診断を実施するといった表面的な取り組みだけでは選定されず、企業文化として深く根付き、実質的な効果を生み出している健康経営の実践が求められることを意味します。

健康宣言事業

健康経営は、従業員の健康維持・増進を企業の重要な経営課題と捉え、戦略的に取り組むことで、生産性の向上、企業価値の向上、従業員のエンゲージメント向上などを目指す経営手法です。

近年、労働人口の減少や高齢化が進む日本において、従業員の健康は企業の持続的な成長にとって不可欠な要素となっています。

「健康宣言事業」は、このような健康経営の第一歩として、企業が自らの健康経営への取り組みを内外に表明するものです。全国各地の商工会議所や健康保険組合などが主体となり、地域の中小企業でも参加しやすいように運営されています。

健康宣言を行うことで、企業は従業員の健康増進に向けた具体的な行動計画を策定し、実行に移すことが期待されます。健康宣言を行った企業に対しては、健康経営の実践に役立つ様々な支援が提供されます。

例えば、従業員の健康課題を把握するための健康診断やストレスチェックの実施支援、生活習慣病予防やメンタルヘルス対策に関するセミナーや研修の開催、健康増進のための運動機会の提供、食生活改善に関するアドバイスなどが挙げられます。

健康経営の導入の流れ

次に健康経営を具体的に取り組んでいくための重要なステップをお伝えします。

これは健康経営に限った話ではなく、組織施策や人の態度や行動を変化させるために必要なステップとなります。

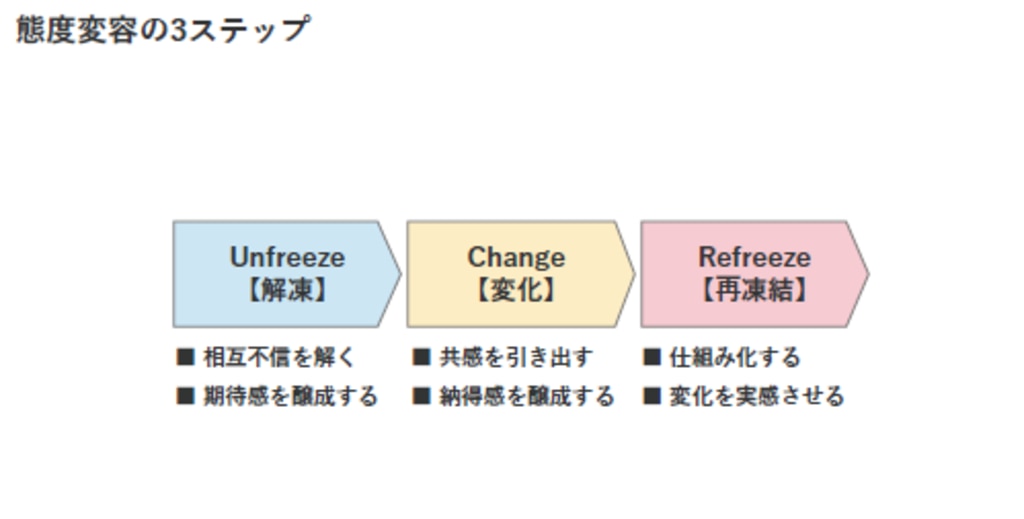

リンクアンドモチベーションでは、人や組織が変わるときには3つのステップ(Unfreeze・Change・Refreeze)があるとお伝えしています。これは社会心理学の父と呼ばれるクルト・レヴィンが提唱している態度変容の3ステップというものです。

氷の形が変わるのをイメージしてみてください。四角い氷をいきなり丸い氷に変えようとすると割れてしまいます。四角い氷を一旦溶かす。これが解凍、「Unfreeze」です。

そして、溶かした水を丸い型にはめる。これが変化、「Change」です。

そして最後、その丸い水を凍らせる。これが再凍結、「Refreeze」です。氷の形の変化と同じように、人の気持ちも、溶かしてから変えて固めるという順で進めないと簡単に変えることなどできません。なぜならば、人間には過去慣性や相互不信があるためです。

■Unfreeze【解凍】

上記を踏まえ、まずは「Unfreeze」として健康経営を推進するために、「時間のマジック」と「空間の意識」を使います。

それぞれの見ている時間軸(日次/月次等)、空間軸(自分の周囲の職場等)だけを意識している状態から、過去や未来に目を向けたり、顧客や競合、世の中を見るようにして、取組み自体の必要性や納得感を得られるようにします。

■Change【変化】

Unfreezeで「必要なことだな」と思っていただいた上で次のステップはChangeとなります。ここでは「目標のマジック」、「安心のマジック」を活用します。

目の前のやることだけではなく、そもそもどこを目指すのか、という目指す方向性を明確にし、実行していく上での不安を解消するように関わります。

■Refreeze【再凍結】

せっかく変化が起き始めても元に戻ってしまっては意味がありません。そこで最後に「Refeeze」を「習慣のマジック」、「集団のマジック」を用いて良い状態を継続されるようにします。

具体的には、やりっ放しにならないよう、行動レベルでの習慣化が根付くようにモニタリングしたり、周囲の力を借りられるようメディア・ツール・ルール等を整備して、変化が元に戻らないように仕組みを作ることが重要です。

健康経営を推進するためのポイント

導入に向けたステップをお伝えしましたが、うまくいかないこともあります。ここでは健康経営を推進させるために気をつけるべきポイントをお伝えします。

■全体に健康経営の重要さを伝える

健康経営にはさまざまなやり方がありますが、うまく企業全体に浸透させていかなければ、告知しただけで誰も参加しないという状態になりかねません。

特にもともとの風土として、長時間働くことが良いとされる文化や、休暇を取りにくい文化など、旧来の働き方の価値観が浸透した組織ではなおのことです。

こうした場合には、経営陣や人事部などが、丁寧に健康経営の重要性を説明しておくことが重要です。この重要さを理解してもらうというときに、先述したリンクアンドモチベーションの考え方である、Unfreeze→Change→Refreezeが役に立つでしょう。

前提となっている組織の当たり前を払拭し、変化の方向性を示した上で、新たなスタンダードをつくっていくことが重要です。

■トップの理解を得て推進させる

健康経営の推進に限った話ではありませんが、健康経営の推進の前に、必ず経営トップの理解を得ることが大切です。なぜならば、健康経営の実現のためには、事業面、組織面ともに変革が必要であり、その意思決定権を持っているのは経営トップであるからです。

健康経営の取り組みを絵に描いた餅で終わらせないためにも、経営トップからきちんと価値を伝えていくことが重要なのです。

■健康経営を行うことを社内外に告知する

健康経営を行うことが決定したら、社内広報やプレスリリースで健康経営に取り組むことを告知しましょう。ここでも経営トップが健康経営の価値を理解し、従業員だけでなく投資家に対しても発信をすることが重要です。

さらに、ただ健康経営を行うことを発信するのではなく、企業理念と紐づけて、なぜ自社が健康経営を行う必要があるのかを説明すると良いでしょう。

加入している全国健康保険協会や健康保険組合では、「健康宣言事務所の募集」を行っている場合もありますので、これらを確認し「健康企業宣言」も行いましょう。

※健康宣言事務所とは?

加入事業所様が従業員の健康づくりへの支援等を継続的かつ積極的に取り組む旨の「健康宣言」を行っている事業所です。事業主のリーダーシップのもと、従業員のとともに健康づくりに取り組み、目標を達成すると「健康宣言優良事業所」の認定証の交付がされます。

■健康経営の実現に即した組織づくりをする

健康経営を行うために、必要に応じて専門部署を作ることも検討するとよいでしょう。よくあるケースでは、人事部や経営戦略部に担当者を置くことがありますが、健康経営アドバイザーなどの外部のリソースを活用することもできます。

■健康経営の実現のために取り組むべき課題を設定する

健康経営を進めるために、まずは現状の把握を行い、課題を特定することが必要です。例えば、健康診断の受診率やストレスチェックの受診率などが現状把握のためのデータとなります。

それらの結果から、従業員の健康状態を把握し、解決すべき問題や課題を洗い出しましょう。結果によっては、部署や年代、性別などで、課題が異なることもあります。

設定される課題の一例としては、「残業の多さ」「特定の部署に高いストレスがかかっている」「特定の部署での健康診断受診率が高い」などがあります。

■健康経営を実現する取り組みを工夫する

課題の特定ができたら、健康経営を実現するために計画を練り、実行に移します。その際のポイントとしては、定量的な目標を決め、PDCAを回して行くことが重要です。

健康経営という一見成果が図りにくいものに対して、がむしゃらに対策を打つだけでは成果が見えずに、従業員も疲弊してしまいます。成果が数値などでわかりやすくなるように工夫しながら目標設定をし、その結果を定期的に発信して、従業員のモチベーションを高めましょう。

取り組みの例としては、「ノー残業デーの導入」「保健師に食事や運動の指導をしてもらう」「業務中にストレッチなどをする時間を作る」「健康に関するセミナーを開催し、従業員の意識を高める」などが考えられます。

健康経営を導入するべき企業とは

中長期的に企業が成長していくためには、健康経営は欠かせないものであることはご理解いただけたと思います。すべての企業にとって重要な健康経営ですが、特に健康経営に取り組むべき企業の特徴についてここでご紹介していきます。

■ストレスチェックの結果が良くない企業

2015年から、「労働安全衛生法」が改正され、従業員が50人以上いる事業所にたいして、ストレスチェックの実施が義務化されました。

そのストレスチェックの結果で、高ストレスの従業員が多い場合は、身体の健康だけでなく、心の健康を損なわないためにも健康経営に力を入れていく必要があるといえるでしょう。

ストレスチェックの導入・運用のポイントについては、厚生労働省が発信している「ストレスチェック制度導入マニュアル」を参考にしてみてください。

■長時間労働が常態化している企業

長時間労働や休日出勤が常態化している企業も、健康経営の意識を高める必要があると言えます。従業員が仕事とプライベートのワークライフバランスを保ちにくい状況では、心身ともに疲弊し、結果的に仕事の生産性も落ちてしまいます。

長時間労働が多発してしまう原因を深掘ることも重要です。人材不足や、人材育成不足、特定の人にナレッジが偏り代わりがきかない仕組みになっているなど、ボトルネックは様々です。適切に現状を把握し、対策を打ちましょう。

■長期休職者が多い企業

長期休職者が多い企業では、心の健康を維持できていない従業員が多くいる可能性が高いため、健康経営の導入が求められるでしょう。

職場のストレスから休職者が増えれば、組織全体としての生産性低下だけでなく、休職者の周りの従業員に対してのイメージも悪くなってしまいます。また、休職はしていなくても、体調不良による欠席や早退、遅刻も健康経営が実現できていないアラートとなります。

■中高年の従業員が多い企業

従業員の年齢が高くなればなるほど、何かしらの疾患に罹る可能性も高まっていきます。仮に心疾患、脳血管疾患など命にかかわるような疾病の場合は、業務面でも大きな支障が出てしまうでしょう。

業務経験も積み職場の中で責任のあるポジションであることが多い中高年が多い企業であれば、常日頃から健康状態を保つための働きかけが必要になります。心身ともにベストな状態でパフォーマンスを発揮するための必要投資だと考えることが大切です。

健康経営の導入に成功した事例

ここでは健康経営の導入に成功した事例を紹介していきます。今回紹介する事例は、経済産業省が推進している「健康経営銘柄」に選定されている企業の事例ばかりです。好事例から健康経営導入のポイントを理解し、自社での導入に向けてイメージを具体化していきましょう。

■東急株式会社

取締役副社長がCHO(最高健康責任者)を務めている同社では、2018年からの三ヶ年計画の中で、東急版「働き方改革」を重点施策として開始し、その中で「健康経営の定着」に取り組んできました。

特徴的な取り組みとしては、以下の3点があります。

・健康診断のデータなどから数値化したオリジナルの「TOQ健康スコア」を用いて、きめ細かな健康指導を実施

・コロナ渦で対面イベントができない中でも、従業員の運動会施策の代わりとして、部署ごとにメンバーの合計歩数を競う「職場対抗ウォーキング選手権」を開催

・社内イントラネットで「ENJOY HOME」という連載を開始し、従業員の運動習慣や日常をポジティブに送っている様子を発信し、コロナ渦でのコミュニケーション促進と健康促進を促している

■株式会社ローソン

株式会社ローソンは、「健康経営宣言」のなかで、健康を従業員・家族、会社の発展に欠かせないものと位置づけ、健康寿命を長くすることで労働力の確保や、医療費の適正かといった社会課題を解決していくこと、従業員の健康を増進していくことを目指しています。

株式会社ローソンの特徴的な取り組みとしては以下の3点があります。

・毎年「ローソングループ健康白書」を発行し、健康診断結果から課題を抽出し健康リスクのある従業員を減らす取り組みとともに、全社員のデータや推移をまとめている

・経営トップがCHO(最高健康責任者)を、統括産業医と保険組合理事長がCHO補佐を勤める体制のもとで、2018年にグループ健康推進センターを設立

・従業員対象の健康施策としてチーム対抗ウォーキングイベントやスポーツ大会などを開催。数値での結果把握を行い 施策のアップデートを重ね、体重・喫煙・運動習慣・睡眠に関する指標が2016年度→19年度で大幅に改善

■テルモ株式会社

テルモ株式会社は、経営トップのコミットメントのもと、社員の健康を守り、一人ひとりがいきいきと働くことができる環境の整備に努めています。

グループ横断の「テルモ健康経営推進チームを組閣し、健保組合とのコラボヘルスを実施しています。統括産業医を中心に、各事業所に所属する産業保健スタッフが情報 を共有しながら取り組みレベルの標準化を図っています。

テルモ株式会社の特徴的な取り組みは、以下の2点です。

・健康経営の実現のために、取り組む課題を絞っている。現在は、「喫煙率の低減」「メタボ率の低減」「がんの早期発見・ 早期治療、職場復帰」「ウィメンズヘルス」「自発的取り組みの奨励」 の5項目について、重点を置いた施策を展開。

・ウィメンズヘルスについては、女性特有の健康課題の啓発に早期に取り組み、意識改革を図ることが重要だと考え、管理職研修だけでなく、新入社員研修でも教育機会を設置

■TOTO株式会社

TOTO株式会社では、企業理念の中で「一人ひとりの個性を 尊重し、いきいきとした職場を実現します」を掲げており、多様な人財が安心して働き、いきいきとチャレンジできる環境をつくることを目指して、健康経営を推進しています。

TOTO株式会社の特徴的な取り組みは、以下の3つです。

・安全衛生警防中央委員会において、労働組合委員長・各部門 長・工場長が健康管理関連の施策について情報共有し、ディスカッションを行う体制が定着。長年にわたる取り組みの中でも PDCAサイクルを緩むことなく回しており、体重・喫煙・運動 習慣・睡眠に関するすべての指標が2016年度→19年度で改善

・全国の事業所に在籍する産業医・保健師・健康管理担当者が集まる「ヘルスケア推進ワーキング」を半期に一 度開催。健康管理・メンタルヘルスの取り組みについて共有・ 意見交換することでレベルアップを図るとともに、その知見や 効果検証の結果をボトムアップ型で生かす取り組みも定着

組織改革のことならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションでは創業以来20年以上、様々な規模・業態の上場企業500社を含む2000社以上の企業を支援してきた実績を活かして、組織改善の習慣化を実現するモチベーションクラウドを提供しています。

・経営方針や戦略が現場に浸透せず、行動に結びつかない

・組織全体の連携が弱く、成果に結びついていない

・優秀な人材の採用・育成が思うように進まない

・従業員の給与・待遇に対する不満が高まり、離職リスクが懸念される

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちらからダウンロードいただけます。

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

まとめ

いかがでしたでしょうか。企業の生産性を高め、持続的に発展していくためには、従業員の心身の健康は欠かせないものです。

ストレスチェックの実施が義務付けや、健康経営銘柄の推進など、国としても健康経営に対する注目度は日に日に高まっています。健康経営の企業と従業員にとっての価値や、導入のポイントを理解し、従業員と企業の健康を心がけて行きましょう。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら