残業時間の上限は?業界別の違いと公務員の場合も踏まえて解説!

現在、日本では、働き方改革の促進に向けて様々な施策を講じています。

働き方改革といえば、国の施策として残業時間の低減や、有給取得の義務化などがありますが、そもそも働き方改革とはどんな背景で何の為に実施しているのか理解していない人は少なくありません。

企業において働き方改革を促進する為には、そもそも働き方改革とは何の為に実施されているものなのかを適切に理解する必要があります。

本文では、そもそも働き方改革とは何の為に実施されているのか、

また、働き方改革の中で重要な位置づけである「残業時間」についてもより詳しく説明していきたいと思います。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 今、知っておくべき【働き方改革の概要】がわかる!資料はこちら

働き方改革とは?

2019年4月1日より、働き方改革関連法案の一部が改正され、現在「働き方改革」は、大企業だけでなく中小企業においても重要な経営課題の一つとして、世の中に認知されてきています。

また近年大流行している新型コロナウイルスの影響により、これまでの働き方が大きく見直されてきており、より働き方に多様性や柔軟性を求める傾向にあると言えるでしょう。

厚生労働省が2019年に発表した内容によれば、働き方改革とは『働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにする為の改革』とされています。

また、首相官邸WEBサイト「働き方改革の実現」によれば、

「働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組んでいきます。」

参照:首相官邸「働き方改革の実現」

と記載されています。

ここでいう一億総活躍社会とは、少子高齢化が進む中でも50年後も人口1億人を維持し、職場や家庭、地域で誰もが活躍可能である社会という意味です。

働き方改革とは、「50年後でも誰もが活躍可能な社会にする為に、多様で柔軟な働き方を推進すること」なのです。

▼働き方改革について、詳しくはこちら

36協定とは

次に、働き方に関する法律である、「36協定」について説明します。 時間労働のニュースが取り上げられる機会が増え、近年、労働基準監督署の監督も厳しくなってきている中、 長時間労働の是正の動きの中で特にキーワードとして叫ばれるようになったのが「36協定」です。

そもそも「36協定」とはどのようなものなのか、前提をおさらいしていきたいと思います。

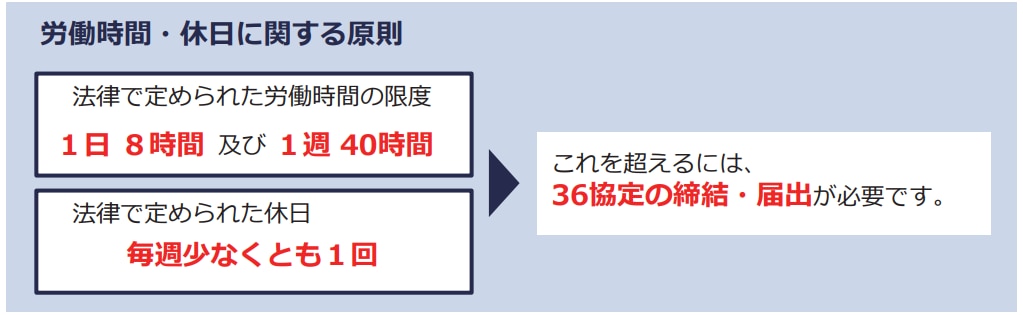

■36協定の残業時間

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」によれば、 法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合は、労働者の過半数を代表する者もしくは労働組合との間に「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結した上で、労働基準監督署に届け出なければなりません。

この協定が労働基準法第36条に規定されていることから「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。労働時間は原則として、1日8時間・1週間で40時間以内とされています。 これを「法定労働時間」と言い、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることが義務付けられています。

参照:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」より抜粋

■特別条項付き36協定の残業時間

しかし、職種や業種によっては、緊急の対応や繁忙期の対応がある為、その場合は「特別条項付き36協定」が必要になります。 特別条項付き36協定を締結することで、上限を超えて従業員に時間外労働をすることが可能になります。

この特別条項付き36協定は、通常予想することのできない業務量の大幅な増加が予想される場合に限られます。ただ単に業務量が多く、常に働かせるような環境にしない為に、繁忙期というだけでは締結できない可能性があります。

緊急の対応が発生した時等、明確な理由があった場合のみに締結することができると考えることが良いでしょう。 また、この特別条項付き36協定を定めた場合も限度時間は下記の通りです。

①1年の上限は720時間以内

法定休日の労働を除き、年間720時間を超える時間外労働はできません。

②1ヵ月の上限は100時間未満

1ヵ月の時間外労働時間は、法定外時間労働と法定休日労働を合わせて、100時間未満に抑えなければなりません。

③2ヵ月~6ヵ月の時間外・休日労働の平均は付き80時間以内

休日労働を含めて2ヵ月~6ヵ月の平均が全て80時間以内である必要があります

④変形労働時間制の上限

変形労働時間制とは、労働時間を月単位・年単位で調整することで、繁忙期等により勤務時間が増加しても時間外労働としても取扱を不要とする労働時間制度です。

1年単位の変形労働時間制により労働している人に関しては、特別条項付き36協定の締結が必ず必要です。 上記4つの点に注意して、労務管理をしていきましょう。

36協定の問題点

これまで、36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示(限度基準告示)によって上限の基準が定められていましたが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働をおこなわなければならない特別の事情が予想される場合は、特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を超える時間まで時間外労働をおこなわせることができました。

そのため、従業員が長時間労働を強いられ、過重労働による健康被害や労働災害のリスクが高まるという問題がありました。さらに、これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がありませんでした。

また、特別条項付きの36協定は、従業員と企業の合意によって締結される必要がありますが、従業員の自由意志によって合意できているかどうかは疑問視されるケースもありました。

そのため、2019年4月(中小企業は2020年4月適用)の改正によって、罰則付きの上限が規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられました。

働き方改革で残業時間はどう変わったのか

2019年4月に改正された働き方改革関連法案の中で、特筆すべき点は「時間外労働の上限規則」についてです。従業員の労務管理や、就労規則の見直しなど、すでに様々な施策を実施している人事担当者であれば、必ず知っておくべき項目です。

時間外労働時間の上限規制の目的

働き方改革関連法では時間外労働時間の規制が定められています。では、時間外労働時間の上限規制を行う目的は何なのでしょうか。

それは、生産性を向上させることです。

労働時間外労働を短縮させることが目的ではありません、あくまで生産性を上げるために上限規制をしているのです。

ですが、労働時間外労働を短縮させるだけでは生産性向上の最大化はできません。

労働時間外労働を短縮させる中で、労働環境を充実させることが重要なのです。

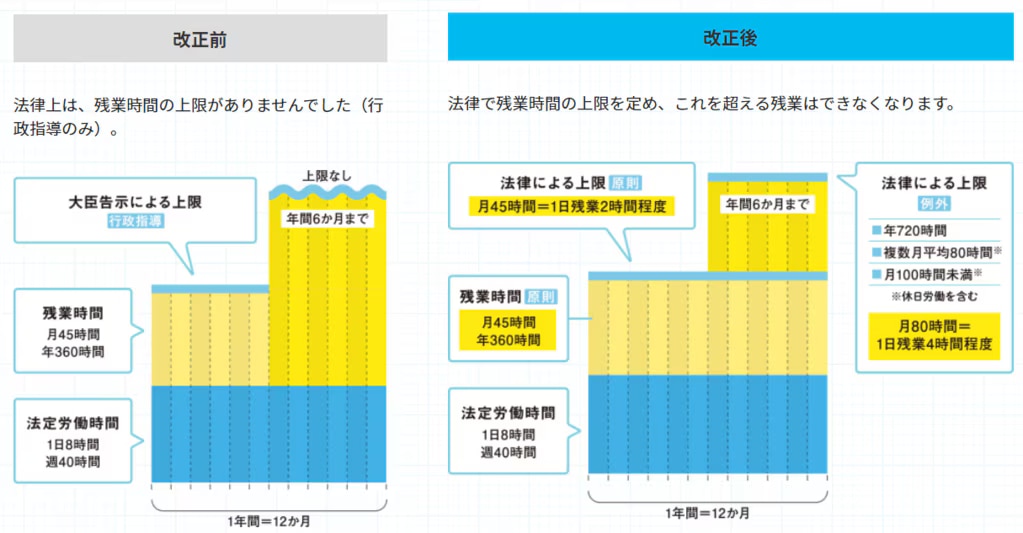

改正前と改正後の比較

それでは、改正前と、改正後を比較して見ていきましょう。

・改正前

改正前は、時間外労働については原則45時間/月、360時間/年という上限が設けられていました。

しかし、これまではこの上限を超えても企業の罰則にはならず、実質上限時間は無いようなものになっていました。このような状態を是正すべく改善された法案が、働き方改革関連法による規制です。

・改正後

改正後の時間外労働については、原則45時間/月、360時間/年という上限は改正前と変わりありません。下記3点が大きな変更点です。

①繁忙期などの特別な事情がある場合も「最大で100時間未満/月、720時間以内/年(複数の月の場合は平均80時間以内)」の労働までしか許可されないこと

②月45時間を超える時間外労働が許されるのは、年間6か月まで

③上限を超えた場合、企業に罰則が科せられる

なお、①と②を違反した場合には、事業主に30万円以下の罰金または6か月以下の懲役が科される可能性があります。

参照:厚生労働省働き方改革特設サイトより抜粋

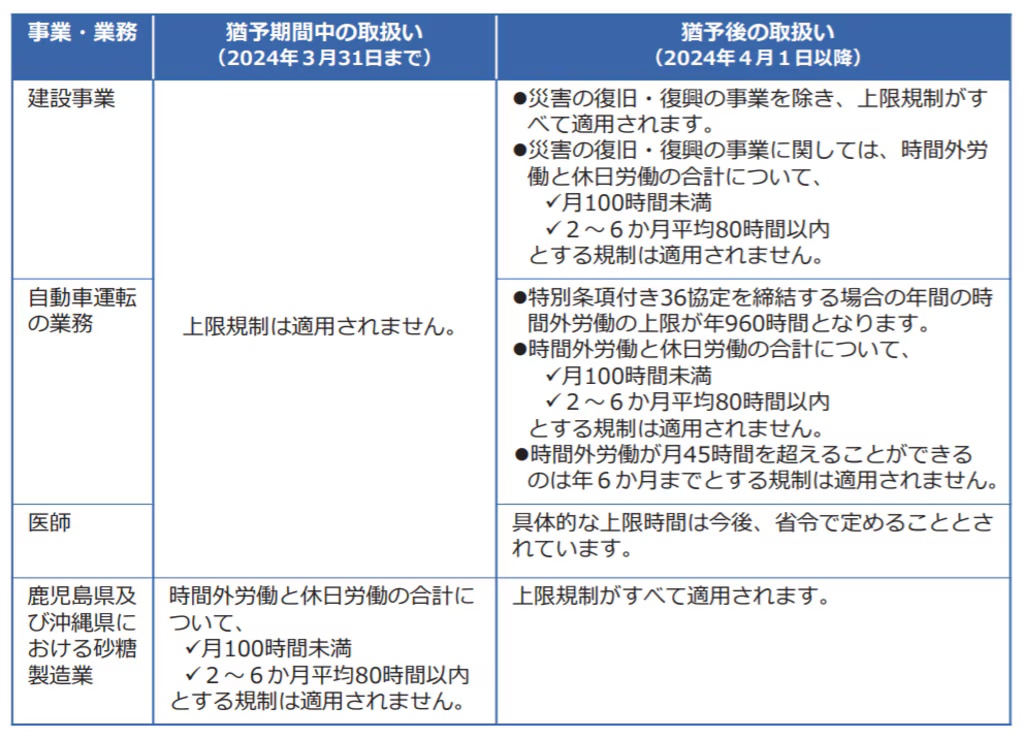

残業時間の上限規制が猶予される事業や職種

今回の法改正では一部の業種において条件規制が猶予されるものがあります。

建設事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業の4つが2024年まで上限規制が猶予される業種です。この猶予期間を経た後、それぞれの業種に適用した規制が実施される予定です。

参照:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」より抜粋

また、新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制から除外されており、下記2点が定められています。

①1週間当たり40時間を越えて労働した時間が月100時間を超えた労働者に対して、医師の面接指導をしなければいけない

②面接指導を行った医師が必要だと認める場合、事業者から何らかの措置を必ず実施しなければいけない

■所定外労働時間と法定外労働時間の違い

次に、上限規制にかかる時間外労働時間についての考え方を解説していきます。

時間外労働時間とは、主に二つの種類に分けられます。

それは所定時間外労働時間と法定外労働時間です。

どちらもいわゆる残業と呼ばれていますが、上限規制の対象となっているのは、法定外労働時間になっています。

①所定外時間外労働時間

それぞれの企業で定められている所定時間を超えた労働時間のことを指します。

例えば、9時から18時と就業規則が決められているのであれば、18時以降は残業時間になります。

②法定外労働時間

法定外時間労働とは、企業が定めた就業規則に関係無く、労働基準法で定められた労働時間を超えた労働時間を指します。

労働基準法が定める上限規制とは、法定外労働時間を指す為、企業の人事担当者が上限規制を知る上で非常に重要なポイントになります。

時間外労働の上限規制に猶予期間がある企業・業界

働き方改革の一環として時間外労働の上限規制が設けられましたが、時間外労働の上限規制はすべての業種・企業に一斉に適用されるわけではなく、一部、猶予期間が定められている業界・企業もあります。

中小企業

時間外労働の上限規制は、大企業は2019年4月から適用されていますが、中小企業は1年間の猶予があり、2020年4月からの適用となっています。

中小企業に該当するかどうかは以下のとおり、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」によって決まります。なお、事業場単位ではなく企業単位で判断します。

業種 | 資本金の額または出資の総額 | または | 常時使用する労働者数 |

小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | |

サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |

卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |

その他(製造業、建設業、 運輸業、その他) | 3億円以下 | 300人以下 |

※参考:時間外労働の上限規制わかりやすい解説|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

建設業など

以下の事業・業務は、2024年3月31日までの間、時間外労働の上限規制の適用が猶予されています。

事業・業務 | 猶予期間中の取扱い(2024年3月31日まで) | 猶予後の取扱い(2024年4月1日以降) |

建設事業 | 上限規制は適用されません。 | ●災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。 |

自動車運転の業務 | 上限規制は適用されません。 | ●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。 |

医師 | 上限規制は適用されません。 | 具体的な上限時間は今後、省令で定めることとされています。 |

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 時間外労働と休日労働の合計について、 上限規制は適用されません。 | 上限規制がすべて適用されます。 |

※参考:時間外労働の上限規制わかりやすい解説|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

みなし残業における注意点

みなし残業とは、あらかじめ一定文の残業代を給与の中に含めて労働者に支払う制度を指します。

例えば、みなし残業が20時間と定められており月給が25万円の場合、20時間分の残業時間を含めたものが25万円だと捉えると良いでしょう。

ただし、みなし残業という制度を導入していた場合でも、残業代が発生する場合があります。

①企業において定めれたみなし残業の時間を超えた残業代

②深夜残業や休日出勤などの残業代

この2つの場合においては、別途残業代を企業が払わなければいけません。

企業の人事担当者は上記の点に注意しましょう。

働き方改革による残業規制のリスクと対策方法

時間外労働時間の上限規制をするにあたって、生産性向上というメリット以外に懸念すべき点がいくつかあります。企業はこのリスクを解消すべく、対応策を講じるべきでしょう。

■リスクと対策方法①:従業員のモチベーションが低下する可能性

リスクの1つ目は、サービス残業が増え、従業員のモチベーション低下が起こる点です。

残業時間の規制により、従業員は残業時間内に仕事を終わらそうとします。

しかし、中には仕事が終わらないという状況の従業員も少なくありません。

もちろん、個人の能力の問題もありますが、そのような状態に陥った場合、多くの従業員は正当に勤怠を入力せず、いわゆるサービス残業をする可能性が高まります。

そしてそのサービス残業が従業員のモチベーション低下を招いてしまいます。最悪の場合、離職にも繋がりかねません。

対策方法は、従業員間の仕事の均一化です。従業員の仕事偏りを無くすことで、仕事量で溢れた社員が残業をする必要が無くなり、結果的にサービス残業が減ります。

モチベーション低下も重ねて防ぐことができるでしょう。

もちろん、業務効率化に努めることも重要です。働き方改革を推進するために残業時間を制限する企業も増えていますが、そもそもの業務効率が改善されなければ、業務の持ち帰りによるサービス残業が横行するなど、さらなる問題に発展してしまうおそれがあります。

■リスクと対策方法②:生活が苦しくなる従業員が出る可能性

2つ目のリスクは、給与が減ってしまう従業員が出てしまい、生活が苦しくなる可能性があるという点です。

時間外労働の規制により、必然的に今まで出ていた残業代が減少します。

給与が減少することは、従業員の生活に直接的に影響がある為、気を付けなければいけません。

対策方法は、福利厚生などを手厚くし減少した給与の代わりに企業側から補填することです。

減ったしまった給与の代わりに何かを補填し、従業員の安心を担保することで、優秀な人材や仕事の質の低下を防ぐことが可能になります。

ただし、①と②のような対策を講じる前に重要なものがあります。

それは「エンゲージメント」です。

エンゲージメントとは企業と従業員の相思相愛度合いを指します。

時間外労働の規制に対してどれだけ施策を講じようとも、従業員がその意図や背景を理解していなければ、施策の効果は最大化できません。

エンゲージメントを高めることで、企業の風通しを良くすることに繋がり、企業の施策の効果最大化を見込むことができるのです。

施策を講じることも大切ですが、同時に自社のエンゲージメントについて考えることが望ましいでしょう。

【参考資料のご紹介】

エンゲージメント向上に成功した企業・部署のトップがその秘訣を語る

■リスクと対策方法③:残業時間を正しく管理できないケース

昔ながらの紙の出勤簿やタイムカードで勤怠管理をしている企業もまだまだ多くありますが、このような企業では、月が終わって残業時間を集計するまで残業が多いかどうかが分からないというケースもあるようです。「集計してみたら上限規制をオーバーしていた」では、残業時間を管理できているとは言えません。

従業員の残業時間を正確に管理するなら、「勤怠管理システム」の導入がおすすめです。勤怠管理システムを導入することで、従業員の出退勤時間や休憩時間などの勤務データを正確に記録&可視化することができます。

管理者は残業時間の実態をリアルタイムで把握できるので、過剰な残業が発生している個人や部署を特定し、適切な対策を講じることができます。

もちろん、本社から拠点の従業員の残業時間を把握することも可能です。また、一般的な勤怠管理システムはデータ分析やレポート作成の機能があるので、労働時間の傾向や残業の発生原因を分析し、より効率的な業務配分を検討することができます。

公務員にも残業時間の上限があるのか?

国家公務員と地方公務員の残業時間には、それぞれ異なる上限規定が設けられています。これらの規定は、職員の健康を守り、過重労働を防止するために定められています。以下に、それぞれの詳細を説明します。

国家公務員の場合

国家公務員の残業時間は、人事院規則により以下のように定められています。

・原則:1か月あたり45時間、1年あたり360時間以内。

・例外(他律的業務が多い部署):以下の条件をすべて満たす範囲で超過勤務が可能です。

○1か月あたり100時間未満。

○ 2~6か月の平均で80時間以下。

○ 1年あたり720時間以内。

○ 月45時間を超えるのは年6か月まで。

これらの上限を超える場合には、特例業務(大規模災害への対応、重要な政策の立案、国際交渉など)に該当し、かつ必要性が認められる場合に限り、超過勤務が命じられることがあります。その際には、事前または事後に職員への通知が必要であり、各省庁はその要因の整理・分析・検証を行う義務があります。

地方公務員の場合

地方公務員の残業時間については、各自治体の条例により定められていますが、総務省からの要請により、国家公務員と同等の上限規制を設けるよう求められています。

・原則:1か月あたり45時間、1年あたり360時間以内。

・例外:業務の性質上、業務量や時期のコントロールが困難な部署においては、以下の条件をすべて満たす範囲で超過勤務が可能です。

○ 1か月あたり100時間未満。

○ 2~6か月の平均で80時間以下。

○ 1年あたり720時間以内。

○ 月45時間を超えるのは年6か月まで。

これらの上限を超える場合には、特例業務(大規模災害への対応、重要な政策の立案、国際交渉など)に該当し、かつ必要性が認められる場合に限り、超過勤務が命じられることがあります。その際には、事前または事後に職員への通知が必要であり、各自治体はその要因の整理・分析・検証を行う義務があります。

残業時間の規制を上手く活用した企業事例

では、最後に残業時間の規制を上手く活用した企業事例をご紹介します。

「単に労働時間を短く規制する」のではなく、「効果的に従業員の生産性を上げる」ような取り組みのきっかけにしている企業は多くあります。

是非、参考にして下さい。

■株式会社パーソルキャリア

株式会社パーソルキャリアは、転職サイトやエージェントサービス、転職イベントなどを運営する会社です。

パーソルキャリアでは、従業員に良い組織をつくるといった当事者意識を持たせる為に、企業が掲げるスローガン以外に、各グループごとに従業員主体で行動指針を創ったそうです。

その結果、従業員は自分たちが創った行動指針は守り抜こうという主体性が生まれ、組織の活性化に繋がりました。

残業規制がかかり、中々仕事が終わらずモチベーションの低下が危ぶまれる中、このような施策を取り入れることで成功した事例と言えるでしょう。

■株式会社クラシコム

株式会社は雑貨・アパレルの通販等を運営している会社です。

女性社員が多く在籍するクラシコムでは、18時に全員が退社する施策を取っているそうです。

女性社員が仕事と家庭の両立ができるように配慮することで、会社の利益に繋げたそうです。

18時に退社し、退社後の時間を自由に使えるようにする事で、従業員のワークライフバランスを充実させ、生産性を向上させたようです。実際に売上が160%になったそうです。

■株式会社SCSK

株式会社SCSKは、ITインフラやシステム開発等、ITサービスを主に展開している会社です。

株式会社SCSKは経営トップ主導で働き方改革の促進を図りました。

「残業半減運動」や「有給休暇取得率90%」のようなキャンペーン・施策を講じました。短期的には、約半分の部署で残業半減を達成することができました。

しかし、年度末の繁忙期には残業時間は元通りになってしまい、残業時間削減の定着化には至りませんでした。

そこで、残業時間半減の文化を定着させるために、下記の施策を講じました。

・有給取得・残業時間削減目標を達成した部署へボーナスの支給

・全社で一斉に年休取得日・取得推奨日の設定

・5日間のバックアップ休暇の設定(有給休暇を全て取得した従業員が不測の事態に陥った時に付与)

このような施策を講じることで、従業員自身が業務の効率化を図るようになりました。

さらに、稼働時間削減が商品のクオリティ向上や利益になると、経営陣自ら取引先にアピールすることで、社内外からそういった施策の認知を得て、残業時間削減を促進したそうです。

▼有給休暇に関する記事はコチラ

年次有給休暇とは?雇用側の義務や違反時の罰則、付与日数などの注意点を解説

組織変革のことならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションは、導入実績8,740社、237万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました

・経営方針や戦略が現場に浸透せず、行動に結びつかない

・組織全体の連携が弱く、成果に結びついていない

・優秀な人材の採用・育成が思うように進まない

・従業員の給与・待遇に対する不満が高まり、離職リスクが懸念される

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら

まとめ

働き方改革が促進される中、時間外労働の規制は企業にとって最も大切なポイントです。

「時間外労働を短縮すること」が目的になってしまいがちですが、本来の目的は「生産性の向上」です。企業は、ただ単に時間外労働を短縮するだけではなく、同時に生産性を上げる為にはどうすれば良いかを考えることが非常に重要です。

これを機に企業の人事担当者は考え直してみてはどうでしょうか。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

働き方改革による残業時間に関するよくある質問

Q:時間外労働の上限規制とは?

A:従来のルールでは、「特別条項付きの36協定」を締結することで、上限なく時間外労働をさせることが可能でした。

しかし、労働基準法の改正によって、時間外労働の上限は原則として「月45時間」「年360時間」とされ、臨時的な特別の事情がなければこれを超えて働かせることができなくなりました。

また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項付きの36協定を締結する場合)でも、以下を守らなければいけなくなりました。

・時間外労働が「年720時間以内」

・時間外労働と休日労働の合計が「月100時間未満」

・時間外労働と休日労働の合計について、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均がすべて「1月あたり80時間以内」

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは「年6ヶ月まで」

これが、時間外労働の上限規制です。

Q:36協定とは?

A:36協定とは、労働者に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせたりする場合に、企業と労働者の間で結ぶ協定のことです。

法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させたりする必要がある場合には、従業員の過半数を代表する者と協定を結び、労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間を超えた労働や法定休日の労働が認められるようになります。

この協定が「時間外労働・休日労働に関する協定」であり、労働基準法第36条に規定されていることから「36協定」と呼ばれています。