社宅とは?寮との違いやメリット・デメリットを徹底解説!

皆さんは「社宅」に対してどのような印象を持っているでしょうか?

採用時や入社時の説明で「社宅がある」という話を聞いたことがある人もいるかと思います。

「社宅」は企業内にある数多くの制度の1つですが、上手く使えば従業員にも企業側にも多くのメリットをもたらします。

ここでは「社宅制度」の内容をあらゆる角度から見ていきましょう。

▼3分で分かる!!従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

目次[非表示]

▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら

社宅とは?

「社宅」とは、会社が所有している住宅のことです。「会社が所有している住宅」そのもののことを指しています。

社宅の特徴としては、個人でマンション・住宅を借りるよりも、会社保有の住宅のため、低い家賃で借りられることが特徴になります。「会社が保有」しており、「低賃料」で住むことができる住宅のことを一般的に「社宅」と呼称しています。

■社宅の役割

社宅の役割としては、まずは「低賃料で従業員に住宅を提供する」という点が挙げられます。もちろん、社宅の場所や企業の状況によっても社宅の家賃は異なってきますが、同じ住宅を個人で借りる時よりは廉価で借りられる事には間違いがありません。

企業ごとに家賃がどのように設定されているかは調べておく必要があります。特に、入社に際して引っ越しの手続きが発生する方に関しては大変メリットがある制度だと言えます。(家を探す労力や、各種手続きなどの手間が省かれる上に低家賃のため)

社宅は、就職して地元以外の場所で働きたいと思っている方にとっては企業選択の重要なポイントであり、福利厚生のひとつとして判断材料になることも多いです。

▼福利厚生に関する記事はコチラ

福利厚生とは? 種類や制度の仕組み、導入のメリット・ポイントを紹介

■社員寮との違い

「社員寮」は、「学生寮」のように単身向けの住宅です。社員寮にて食事が提供されるなど、設備が整っていることもあります。企業によっては入社からしばらくは社員寮を推奨して、社員同士の繋がりを創ることを狙いとしている企業もあるようです。

食事は、家賃と同じように廉価に設定してある場合が多いです。外食が多いと食費が家計を圧迫することもあるため、栄養バランスがあり価格が押さえられている社員寮の食事は社員寮に住む社員の生活を支えるものになっているようです。

また、社員寮では1つの部屋を数人でシェアするケースもあります。1人1部屋とは限りませんので、「仕事以外ではなるべく1人でいたい」という方は事前に確認しておくと良いでしょう。

■住宅手当との違い

住宅手当とは、従業員に支給する住宅に関する手当のことを言います。賃貸住宅に暮らす従業員の家賃を補助する場合は「家賃補助」と呼ばれることもあります。住宅手当と社宅はいずれも住宅関連の福利厚生制度ですが、以下のような違いがあります。

・補助形態

社宅は、企業が所有している住宅、もしくは企業が借りている住宅を従業員に貸し出す制度です。一方、住宅手当は、従業員が自分で住宅を借りたり購入したりしている場合に、企業が一定額を補助する制度です。

社宅は従業員から一定の家賃をもらうケースもありますが、家賃は給料から天引きされるので所得税の節税につながります。住宅手当は給料に上乗せされる形で支給され、所得税などの課税対象になります。

・補助額

社宅は、企業が所有する住宅を従業員に無償で提供することが多く、有償の場合も、一般的な賃貸住宅に比べると格安な家賃で提供されます。一方、住宅手当の支給額は企業によって差があります。

・対象者

社宅に入居できる対象者は、多くの企業において新卒者や独身者などに限定されています。一方、住宅手当は、従業員が自分で住宅を借りたり購入したりする場合が前提になるため、より幅広い従業員に適用されます。

社宅の種類ごとの特徴

■企業が所有する社宅

社有社宅とは、企業が自社で所有している建物や土地に設置された社員用の住宅のことです。社員は会社が所有・管理する住宅に住む形となり、一般的に家賃は相場よりも低く設定されています。

建物の規模や設備、場所は企業によってさまざまですが、社員がまとまって住むケースが多く、職場と居住の距離が近くなるメリットもあります。

社有社宅のメリット

・家賃や光熱費の負担が軽減される

企業が所有しているため、維持費が低く抑えられ、家賃も安価に設定されることが多いです。

・管理が行き届いている

企業が直接管理しているため、設備の不具合への対応が早く、生活環境が安定しやすい傾向があります。

・社員同士の交流がしやすい

同じ場所に住むことで、社員間のコミュニケーションが取りやすくなり、帰属意識や連帯感の向上に繋がります。

社有社宅のデメリット

・住居の自由度が低い

居住場所や部屋の選択肢が限られており、自分の好みに合わない環境で生活しなければならない場合があります。

・プライベートの境界が曖昧になりやすい

同僚と同じ建物に住むことで、プライベートの時間まで職場の延長になってしまうケースもあり、ストレスを感じる人もいます。

・老朽化のリスクがある

長年使われている物件では、設備の老朽化が進んでいることもあり、住環境に不満を持つ可能性も。

■借り上げ社宅

借り上げ社宅とは、企業が不動産会社や個人オーナーから賃貸住宅を借り、それを社員に提供する形式の社宅です。実際の契約者は企業であり、社員はそこに住まわせてもらう形になります。

一般的な賃貸住宅と変わらない住環境が提供される一方、企業が契約・費用負担を行っている点が特徴です。

借り上げ社宅のメリット

・自由度の高い住環境の選択が可能

一般的な賃貸物件を借りるため、立地や設備の充実度が高く、自分のライフスタイルに合った物件を選べるケースもあります。

・転勤時の対応が柔軟

全国各地で物件を探すことができるため、転勤や異動時にも柔軟に対応可能です。

・初期費用や家賃補助がある

敷金・礼金・仲介手数料を企業が負担するほか、家賃も一部または全額会社が負担することが多く、生活コストの削減につながります。

借り上げ社宅のデメリット

・物件選びに制限がある場合がある

企業が提携している不動産会社や物件リストの中から選ぶことが求められ、希望通りの物件に住めないこともあります。

・短期間での引っ越しリスク

異動のたびに住まいを変える必要があり、落ち着いた生活がしづらいと感じる社員もいます。

・居住契約の管理が煩雑

企業が契約者であるため、退去時のルールや修繕対応などに社員の自由が利きにくいこともあります。

企業が社宅制度を導入する理由は

社宅制度を取り入れることで、企業にとっても従業員にとっても大きなメリットがあります。ここでは組織人事のフレームワークも参照しながら、企業が社宅を導入する理由を見ていきましょう。

①従業員エンゲージメントの向上

まず1つめの理由は「社宅制度」によって「従業員エンゲージメントの向上」が実現できるからです。 従業員エンゲージメントとは企業と従業員の「相互信頼・相思相愛」度合いのことであり、エンゲージメントが高いと「良好な関係」を築けている状態です。

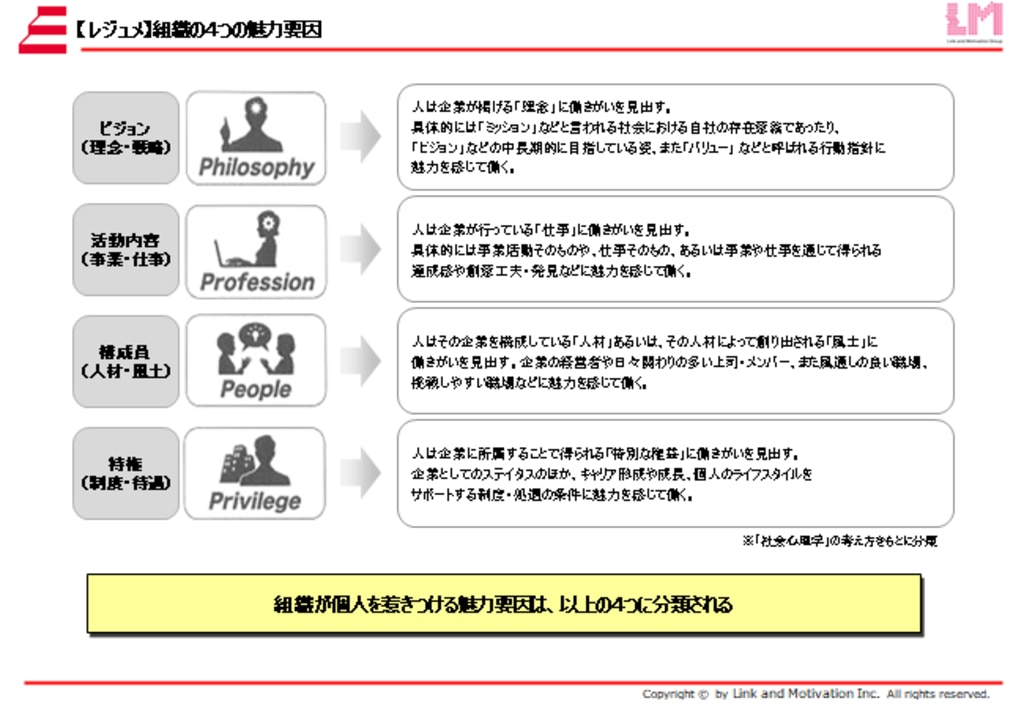

その場合は従業員は仕事にやりがいを感じて働くため、高いパフォーマンスの発揮に繋がります。 社宅制度が従業員エンゲージメントに与える影響を説明する前に、まずは、企業が従業員エンゲージメントを高めるための観点である「4つのP」をご紹介します。  こちらは社会心理学によって提唱されている概念であり、従業員や応募者が企業に対して魅力を感じる要因は必ずこの4つのどれかに内包される、という考え方です。

こちらは社会心理学によって提唱されている概念であり、従業員や応募者が企業に対して魅力を感じる要因は必ずこの4つのどれかに内包される、という考え方です。

ビジョン(理念・戦略)、活動内容(事業・仕事)、構成員(人材・風土)、特権(制度・待遇)の頭文字のPをとって「4つのP」と称しています。

これらの魅力が高まると、その魅力を欲している従業員のエンゲージメントは向上していきます。

仮に企業が社宅制度を導入していた場合、この中でいうと「特権(制度・待遇」の魅力が高まります。

採用時に応募者が就職先を決めるときに重視する条件の1つに「福利厚生」が挙がることも珍しくありません。家賃を一部会社が負担してくれ、安く住めるのは非常に魅力的です。また、社宅が綺麗だったり、住みやすかったりすると更に抜群の効果が得られるでしょう。

伝え方によっては社員が働く環境を大切にしている、というブランド構築にも繋げることが可能です。社宅そのものが社員にも応募者にも有効なエンゲージメント施策だという位置づけで制度の設置をすることが有効だと言えます。

②従業員のモチベーション向上

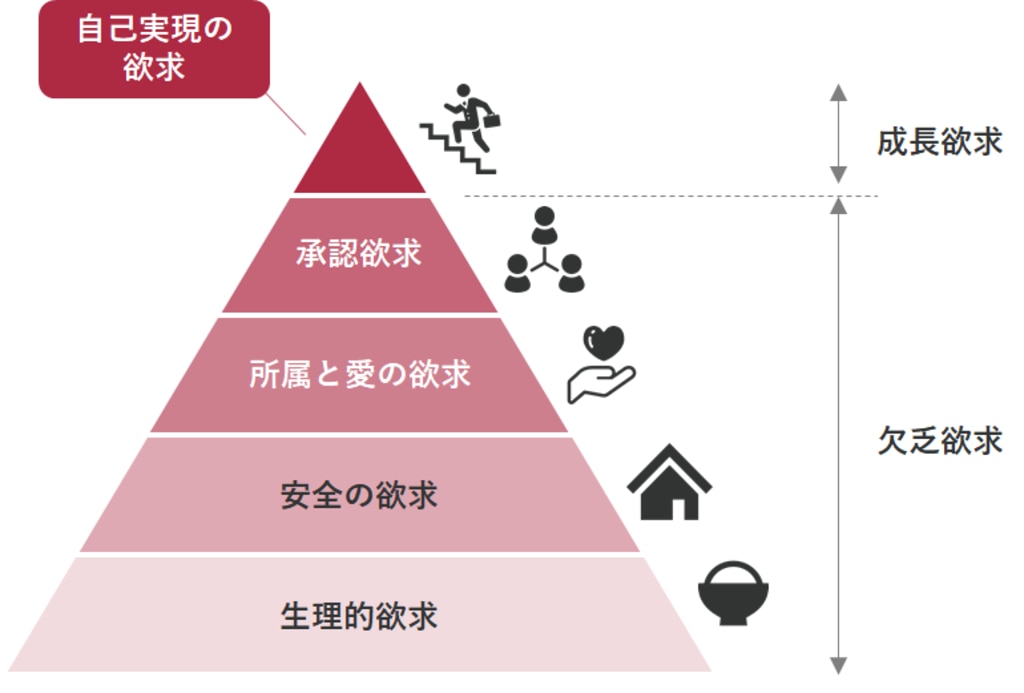

また、「社宅制度」そのものが従業員のモチベーションに良い影響を与えることが分かっています。従業員エンゲージメントとは異なり、「モチベーション」は個人が持つ活力や行動エネルギーと捉えて頂くと良いでしょう。 社宅制度がモチベーションに与える影響を説明する前に、まずは「マズローの欲求階層説」をご紹介します。

心理学者のアブラハム・マズローは人間の欲求の段階には5段階あることを提唱しています。「生理的欲求」「安全の欲求」「所属と愛の欲求」「承認欲求」「自己実現の欲求」の5つです。

心理学者のアブラハム・マズローは人間の欲求の段階には5段階あることを提唱しています。「生理的欲求」「安全の欲求」「所属と愛の欲求」「承認欲求」「自己実現の欲求」の5つです。

「生理的欲求」

食事、睡眠など生命維持に関わる人間の本能欲求です。ここの欲求が満たされないと生命の維持にも影響が出てきます。

「安全の欲求」

身の安全を守りたい、という欲求です。住居などを含め、安心感を持った生活が出来ていない場合は、ここの欲求を満たす必要があります。

「所属と愛の欲求」

他者と関わりたい、集団に属したいという欲求です。「社会的欲求」と呼ぶこともあります。

「承認欲求」

自分が認められている、自分が優れていると自分で確信できる欲求です。「尊厳欲求」と呼ぶこともあります。

「自己実現の欲求」

能力を発揮して、創造的な活動をしたいという欲求です。自分らしさを発揮して、周囲や社会に対して好影響を与えていきたいという欲求になります。

下位の欲求が満たされていないと上の欲求が生じにくいという特徴もあるため、モチベーション管理という意味では下位構造を満たしていくのが大切です。そして、「社宅」は「安全の欲求」や「所属と愛の欲求」にリーチできる施策だと捉えることもできます。

業務上、転勤の多い企業は新しい環境や職場に慣れるのも大変な上に、新しい場所で物件探しをするのはひと苦労です。また新しく入居する場合、敷金、礼金などの経済的な負担がかかりますし、書類の手続きなどもあります。

家族で転勤だったり、今住んでいる場所から遠い場所へ転勤する場合、社員にストレスがかかります。社宅があると、転勤になってもすぐに住むことができます。会社が家賃を何割か負担するので、経済的な負担も軽減できますし、転勤による社員のストレスを減らすことができます。

社宅制度を上手く使えば家賃負担を始めとする住環境に対するストレスを取り除くこと、また企業によっては社宅に住んでいる社員同士の繋がりを創ることを狙うこともできるでしょう。

いずれにせよ、企業側が社員の住環境を支援することは、伸び伸びと業務を遂行する上での条件を整えていることに繋がっていると言えます。

【参考資料のご紹介】

「心理的安全性を生み出し、良いチームをつくる4つの方法」はこちらからダウンロードいただけます。

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

社宅のメリット

■企業側の社宅のメリット

企業が社宅を導入・提供することには、単なる福利厚生としての役割を超えた、経営戦略上の多様なメリットがあります。特に、下記のような人材戦略や経費管理の面で大きな効果を発揮します。

■従業員の負担軽減

■企業イメージの向上

■経費の削減

■人材の流動化

従業員の負担軽減

まず1つ目のメリットは、「従業員の負担軽減」です。

通常、住居を借りる際には、物件探し、内見、契約、引っ越しといった複数の手続きを個人で進める必要があります。

しかし、社宅が用意されていれば、これらの手間を大幅に軽減できます。特に転勤時などは企業が住居を準備してくれることにより、従業員の心理的・金銭的な負担が抑えられ、業務への集中度も高まります。

加えて、社宅によっては家賃補助や税制上の優遇措置もあり、生活コストの圧縮にもつながるため、結果として従業員満足度の向上にも貢献します。

企業イメージの向上

2つ目は、「企業イメージの向上」が挙げられます。

社宅制度が整っていることは、企業の福利厚生の充実度を示す指標にもなります。求人情報などで「社宅あり」と記載できることにより、特に地方からの応募者や新卒の若年層にとって魅力的な条件となり、採用活動にプラスの効果をもたらします。

また、住環境を支援する姿勢が伝わることで、企業に対する信頼感や安心感が高まり、長期的にはブランドイメージや社員のエンゲージメント向上にもつながります。

経費の削減

最後に3つ目は、「経費の削減」です。

社宅にかかる企業の費用は、法人税の計算において全額を損金算入することができるため、税務上の優遇措置を享受できます。

さらに、同等の住宅手当を給与として支給するよりも、社会保険料や所得税などの負担を抑えられる場合があります。また、従業員から一定の家賃を徴収することで、企業は一部のコストを回収することができるため、財務面でも効率的な制度運用が可能です。

このように、社宅は福利厚生とコスト管理の両立を実現する優れた仕組みといえるでしょう。

人材の流動化

社宅制度は、地方への転勤や海外赴任など、広域な人材の流動化を円滑に進めます。企業が住居を確保することで、従業員は慣れない土地での住居探しや初期費用の負担から解放され、転勤に伴う心理的・経済的障壁が大幅に軽減されます。これにより、組織は人員配置を迅速に行えるようになり、経営戦略上の事業展開を滞りなく進めることが可能となります。

■従業員側の社宅のメリット

社宅制度は企業側だけでなく、従業員にとっても多くの恩恵があります。以下の3つは、特に代表的なメリットといえるでしょう。

・手間の縮減

・コスト削減

・社員同士の交流

それぞれの内容を詳しく見ていきます。

手間の縮減

まず1つ目のメリットは「手間の縮減」です。

企業が社宅を用意している場合、従業員は転勤や入社時に、物件探しや賃貸契約、入居までの各種手続きを自ら行う必要がありません。これにより、住まいに関する事務的な負担が大きく軽減されます。

特に、初めての一人暮らしや遠方からの転居を伴うケースでは、地域の情報に不慣れなことも多いため、社宅があれば非常に安心です。こうしたサポート体制は、入社後の定着率にもプラスに作用します。

コスト削減

2つ目は「コスト削減」が可能になる点です。

社宅は一般的な賃貸物件と比較して、家賃が低めに設定されていることが多く、また企業が一部または全額を負担するケースもあります。さらに、敷金・礼金・仲介手数料・契約更新料といった初期費用や付随費用が発生しないことも多く、トータルで見て経済的な負担が大幅に抑えられます。

特に新卒社員や若手社員にとっては、生活の立ち上げ時にかかる費用を節約できることが大きなメリットとなります。

社員同士の交流

3つ目は「社員同士の交流」が生まれやすくなることです。

社宅では同じ会社の社員が近隣に住むことになるため、自然とコミュニケーションの機会が増えます。特に新入社員や地方から上京してきた社員にとっては、近くに相談できる先輩や仲間がいることが精神的な支えになります。

日常的なちょっとしたやり取りがきっかけで、職場以外でも良好な人間関係が築かれることもあり、帰属意識やチームワークの向上にもつながります。

社宅のデメリットや問題点

■企業側の社宅のデメリット

社宅制度には多くのメリットがある一方で、企業側にとっては注意すべきデメリットも存在します。特に以下の2点は、導入や運用における代表的な課題といえるでしょう。

・家賃負担の必要がある

・物件の管理

それぞれの内容について詳しく解説します。

家賃負担の必要がある

まず1つ目は、「家賃負担の必要がある」という点です。

社宅制度、とくに借り上げ社宅においては、企業が物件の賃貸契約を締結し、毎月の家賃を支払う必要があります。しかし、従業員の転勤や退職によって入居者がいなくなった場合でも、契約期間中は企業が家賃を払い続けなければなりません。

このような空室期間が発生すると、実際には使われていないにもかかわらず費用だけが発生し、経営上のコスト負担となるリスクがあります。特に退去と次の入居までに時間差がある場合は、無駄な支出がかさんでしまう可能性もあるため、事前の計画的な運用が求められます。

物件の管理

2つ目は、「物件の管理」に関する問題です。

社有社宅の場合は、企業が自ら不動産を保有・運営するため、建物の維持管理が自社の責任となります。清掃・修繕・老朽化対策などの日常的なメンテナンスに加え、長期的には大規模修繕や建て替えといった負担も発生します。

また、消防法や建築基準法などの法的な遵守も必要となり、人的・金銭的リソースを要します。借り上げ社宅であれば管理は大家や不動産会社に任せられることが多いですが、社有物件においてはこうした継続的な維持コストが企業の重荷となることも少なくありません。

■従業員側の社宅のデメリット

社宅は従業員にとってさまざまなメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットも存在します。以下の2点は、特に注意が必要なポイントです。

・物件選択の余地がない

・社会保障額への影響の可能性がある

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

物件選択の余地がない

まず1つ目のデメリットは、「物件選択の余地がない」という点です。

社宅は企業があらかじめ契約・用意した物件であるため、居住地や間取り、設備などを従業員が自由に選ぶことはできません。自分のライフスタイルや価値観に合わない物件であっても、指定された社宅に住まざるを得ないケースもあります。

また、社有社宅などでは、同じ企業の同僚が多く同居している場合があり、職場とプライベートの境界が曖昧になってしまうことも。これにより、気が休まらない、という声があがることも少なくありません。自由度の低さは、人によっては大きなストレスとなり得ます。

社会保障額への影響の可能性がある

2つ目のデメリットは、「社会保障額への影響の可能性がある」ことです。

社宅制度を利用することで、企業が負担する家賃相当額は、現物支給として課税対象外または一部控除対象となることがあります。

従業員の手取り額が増える一方で、給与額が下がったように見なされる場合があり、その結果、厚生年金や健康保険といった社会保障の算定基準にも影響が出ることがあります。

たとえば、将来的に受け取る年金額や保険給付の金額に影響する可能性も否定できません。節税メリットはあるものの、長期的な社会保障とのバランスを意識する必要があります。

社宅の家賃相場と課税について

■法律上の賃貸料相当額

国税庁は、企業が社宅を従業員に貸す場合において、一定額の家賃以上を受け取っていれば給与として課税しないと規定しています。この「一定額の家賃」は賃貸料相当額とも呼ばれており、下記3つの合計額とされています。

①「その年度の建物の固定資産税の課税標準額」×0.2%

②12円×「その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)」

➂「その年度の敷地の固定資産税の課税標準額」×0.22%

■給与として課税されるケース

社宅を従業員に貸与する際、企業が賃貸料のすべてまたは大部分を負担すると、その経済的利益(賃料相当額と実際に徴収した家賃の差額)が従業員の給与とみなされ、所得税の課税対象となります。

課税されないためには、企業が算定した「賃貸料相当額」の50%以上を従業員から毎月徴収する必要があります。

課税の計算例(従業員の場合)

従業員に貸与した社宅の家賃が課税されるかどうかは、以下の「賃貸料相当額」が基準となります。

■前提条件

・企業が算定した賃貸料相当額:40,000円

・実際の市場家賃:100,000円

■定額の家賃以上「課税されない」ケース

また、上記に説明したような一定額の家賃以上でなくても「課税されない」というケースがあります。

たとえば医師や看護師、守衛などといった職務では、勤務地から離れた場所に住むことは事実上難しいと考えられるため、雇用主が社宅を従業員に無償で貸与しても給与として課税されません。

企業が従業員に社宅を貸与する場合、一定額の家賃以上にすることで給与として課税しないと規定しています。もし無償で貸し出した場合は、賃貸料相当額が課税されます。

社宅を用意するまでの流れ

企業が社宅にする物件を確保し、従業員が入居するまでの流れをご説明します。あくまでも一般的な流れなので、企業によって異なる場合もあります。

①社宅の提供方法や制度の詳細を決める

社宅制度を導入する際には、まず社宅の提供方法を決定する必要があります。企業が自社で社宅を所有するか、もしくは社宅にする物件を借りるかのいずれかになるでしょう。社宅を自社で所有するか借り上げるかは非常に重要な判断になるので、予算も含め綿密に協議を重ねましょう。

その後、社宅制度の詳細を詰めていきます。たとえば、「社宅に入居する従業員の条件はどうするか?」「従業員の家賃はいくらにするか?」など、制度の詳細を決めていきます。

②社宅にする物件の条件を決める

賃貸物件を社宅にする場合を前提に、以降のステップについてご説明していきます。

賃貸物件を社宅にする場合は、まず物件に求める条件を明確にしていきます。たとえば、入居できる従業員の数(戸数)や立地(エリア・最寄り駅・会社への交通アクセス)、家賃(敷金・礼金・管理費なども含む)、構造や築年数、各戸の広さ、間取り、設備などです。

予算ありきになりますが、できるだけ従業員にとって利便性の高い条件を設定するようにしましょう。

③社宅にする物件を探す

社宅にする賃貸物件に求める条件が決まったら、条件に合致する物件を探していきます。最初の段階では、賃貸物件情報サイトなどを活用して、条件を満たす物件がどのくらいあるのかを確認します。

このとき、ヒットする物件がなかったり少なかったりする場合は、条件の見直しが必要になることもあるでしょう。目ぼしい物件がいくつか見つかるようであれば、不動産会社に相談します。社宅に求める条件や要望を伝えて、具体的な物件を紹介してもらいましょう。

④物件を内覧する

不動産会社に紹介してもらった物件を内覧します。内覧時は、ネット上では分からなかったこと・分かりにくかったことを中心にチェックすることが重要です。周辺の環境や防犯性などは、重要なチェックポイントになるでしょう。

その他、居室の清潔さや設備の状態、家具・家電の置き場など、実際に生活する従業員の視点に立って評価しましょう。通常は複数の物件を内覧するため、後で比較しやすいよう、項目別の採点表を作ったり写真を撮ったりしておくのがおすすめです。

⑤契約を締結する

社宅にする物件を決定したら、不動産会社やオーナーと条件交渉をおこないます。たとえば、初期費用の減額や家賃の引き下げ、物件の修繕や設備の改善などを求めたりします。条件が合意に達したら契約書を作成して、賃貸借契約を締結します。

契約内容には、家賃、敷金、礼金、更新料、借主とオーナーの責任範囲、契約期間、更新条件、解約に関するルールなどが含まれるのが一般的です。その後、初期費用を支払って鍵の引き渡しという流れになります。

⑥従業員が入居する

従業員に社宅制度を導入する旨を伝えます。メールやドキュメントなどで、社宅制度のルールや申請方法などを共有するのが一般的ですが、企業によっては説明会をおこなうケースもあるでしょう。その後、入居希望者を募り、入居者を決定していきます。

従業員が社宅に入居したら、管理・運営フェーズに入ります。管理会社などと連携して定期的に物件の状態を確認し、必要に応じてメンテナンスや修繕をおこなうなど、従業員が快適に暮らせる社宅を維持していきましょう。

記事まとめ

いかがでしたでしょうか?企業の福利厚生制度である「社宅」を様々な切り口で見ていきましたが、非常に奥深い制度であることがご理解いただけたのではないかと思います。

メリットやデメリットを理解した上で「福利厚生制度」という自社の制度として活用することで、従業員エンゲージメントや応募者モチベーションを向上する事も可能である社宅制度。この記事が、「社宅制度」に対する新たな見方を提供出来たのであれば幸いです。

▼国内最大級のデータベースを持つエンゲージメントサーベイ活用法が3分でわかる!【資料DLはこちら】

福利厚生は多様化しており、社宅以外にも数多くの選択肢があります。福利厚生の種類や効果的な導入方法を、事例を交えながら解説します。