大企業病とは?原因や企業にもたらす弊害、対策方法を徹底解説!

▼3分で分かる!!従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

目次[非表示]

大企業病とは?

大企業病とは、組織あるいは従業員の保守的でネガティブな企業体制・組織風土を指します。病のように組織や従業員の成長やモチベーション向上に悪影響を及ぼすため、「大企業病」と呼ばれます。大企業病という名称から、大企業のみに起こる症状であると認識されがちですが、中小企業・ベンチャー企業にも起こりうる症状です。

「部署最適な行動が目立つようになってきた」や「社員がチャレンジしなくなった」など、自社は大企業病なのではないかとお悩みの方、今後の拡大成長を見据えて予防策を知っておきたい方向けに、大企業病の特徴・原因・対策方法をそれぞれご紹介します。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 今、知っておくべき【働き方改革の概要】がわかる!資料はこちら

大企業病の症例とは?

大企業病について理解するには、まず企業組織の辿るモードと、それに紐づく組織症例とセットで理解することが有効です。

■企業組織のモードと組織症例

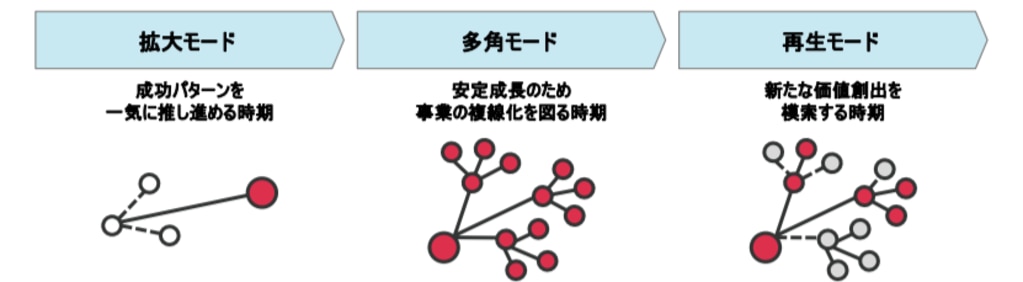

リンクアンドモチベーションでは企業組織のモードを下記3つに分類しています。

企業組織は規模や業種に関わらず同じ成長の軌跡を辿り、各モードで乗り超えるべきハードルには一定の共通点が存在します。

- 拡大モード:ニーズの急増に対応するため一気に事業規模を拡大するモード

- 多角モード:新市場の進出や新商品の提供を行い派生事業で多角化するモード

- 再生モード:市場の成熟を受けて旧事業のリフォームを行う再生モード

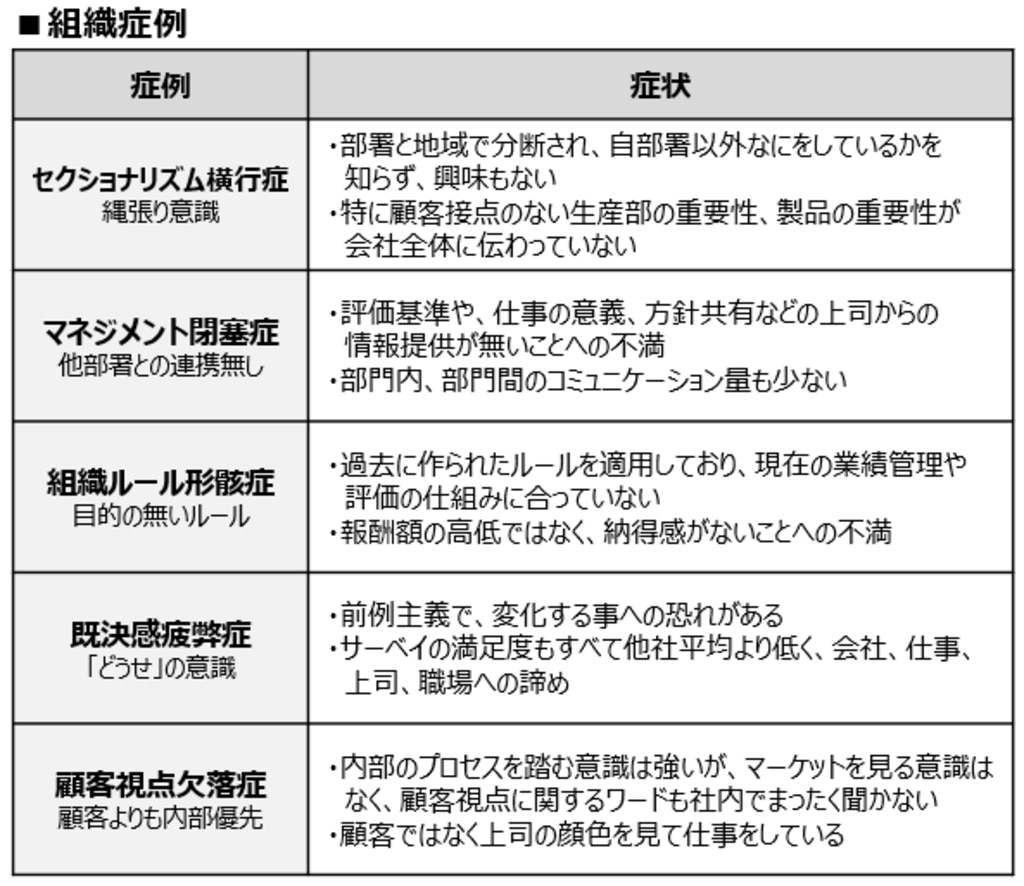

今回のテーマである大企業病については、「再生モード」の企業組織で発症することが多く、「再生モード」の組織では、下記の組織症例が起こりやすいとされています。

下記症例が大企業病の特徴的な症状といえるでしょう。

▼労働生産性や持続的な企業成長に直結するエンゲージメント向上のための仕組みとは

大企業病の特徴や症状とは?

先程ご紹介した症例を参考に、大企業病の主な特徴や症例を見ていきましょう。

■症状①「既決感疲弊症」:前例主義で、社員が新しいチャレンジをしなくなる

●具体的な声

「何で上手くいっているのに、やり方を変えなければならないの?」

「どうせ提案しても無駄だから・・・」

既決感疲弊症とは過去の成功体験に固執し、変革に対しての否定的な感情が会社全体で蔓延している状態を指します。

このような組織には前例主義・事なかれ主義の考え方が染み付いてしまい、「どうせ・・・○○だから」という無力感がはびこり、市場環境に適応するための新商品の開発や、新ビジネスモデルの模索など、変革への動きを妨げます。

それにより進取の気概を持った社員のモチベーションも下げてしまい、優秀でモチベーションの高い社員の流出リスクが高くなります。

▼【事なかれ主義】に関する記事はこちら

「事なかれ主義」の意味とは?日系企業の上司が陥る心理とは?

■症状②「セクショナリズム横行症」:全体最適ではなく、部署最適・内部思考が強まる

●具体的な声

「あの部署は縄張り意識が強いから、意見も言えない・・」

「あの部署は保身ばかり考えている・・」

セクショナリズム横行症とは、それぞれのセクションで個別最適・自己組織防衛意識が醸成され、顧客価値提供に向けた互いのセクション連携が阻害されている状態を指します。

状況が悪化している場合については、セクション間の連携阻害のみならず、対立が表面化している場合もあります。

このような縄張り意識と全体最適視点の欠落が、顧客視点欠落症との合併症を引き起こします。このような組織では、全社を俯瞰する高い視点を持った社員のモチベーションも、組織の壁に阻まれることとなります。

■症状③「顧客視点欠落症」:顧客ではなく内部都合を優先して仕事をするようになる

●具体的な声

「コスト削減もわかるけど、顧客視点がなさすぎる・・」

「こんな方針では、お客様が離れてしまう・・」

顧客視点欠落症とは、個別最適・内部志向が強まり、本来最優先で考えなければならない顧客の存在が後回しになっている状態を指します。

このような組織では、社内政治、官僚主義が横行し、顧客ではなく、上司の顔を伺い行動することが多くなります。結果的に顧客からの支持も弱まり、顧客接点を担う現場従業員のモチベーションの低下を招きます。

■症状④意思決定のスピードが遅い

●具体的な声

「判断を先送りして、即断即決ができない・・・」

「物事の決定に時間がかかりすぎて、決定したときにはときすでに遅し・・・」

大企業病の症状の一つとして挙げられるのが、意思決定のスピードが遅いことです。日本企業はヒエラルキー型の組織が多くありますが、ヒエラルキー型の組織では現場の声を反映した迅速な意思決定ができません。小さなプロジェクトでも多くの人の決裁を必要とするため、何をするにも時間がかかります。

多くの人の意見を聞いたり、多くの人の判断を仰いだりすることで意思決定そのものの精度は高くなり、失敗のリスクを軽減することができますが、どうしてもスピードは犠牲になってしまいます。目まぐるしい環境変化が起きている昨今、意思決定に時間をかけているとビジネスチャンスを逃してしまうことになりかねません。

■症状⑤臨機応変な対応ができない

●具体的な声

「マニュアルに書いていないイレギュラーな事案に対応できない・・・」

「今よりも良い方法があってもマニュアルにこだわり、採り入れようとしない・・・」

従業員がマニュアルに固執しすぎて臨機応変な対応ができなくなるのも、大企業病の一つの症状だと言えるでしょう。大企業ほど、業務マニュアルなどのマニュアル類が充実しており、部署ごと、業務ごと、作業ごとに細かなマニュアルが用意されています。このようなマニュアルは、業務の標準化・平準化に役立ちますし、新人教育やオンボーディングにも活用できます。

一方で、マニュアルが充実していると、従業員がいわゆる「マニュアル人間」になってしまうリスクもあります。マニュアル人間は、マニュアルに記載された手順・対応に固執するあまり、臨機応変な対応ができません。マニュアルに記載されていることしかできない従業員は、イレギュラーな事象が起きたときに自分の頭で考えることができず、状況を悪化させてしまうことも多々あります。

■症状⑥形式的な手続きが多い

●具体的な声

「ハンコなどの本質的でない手続きにこだわっている・・・」

「やたらと報告資料が求められるが、何の役に立っているのか分からない・・・」

「意思決定のスピードが遅いこと」にも関連することですが、大企業病の症状としてよく見られるのが形式的な手続きが多いことです。代表的な例が「ハンコが多い」「会議が多い」「報告書が多い」「承認ルートが煩雑で時間がかかる」といったものです。このような形式的な手続きの大半は無駄なもので、省いても問題がないケースがほとんどです。にもかかわらず、大企業病に陥っていると「入社したときからやっていることだから」「これが当たり前だから」「慣れている手続きを変える必要はない」など、慣例やルールにとらわれてなかなか変えることができません。

人は「無駄なこと」「非効率的なこと」「何のためにやるのか分からないこと」を強いられると、モチベーションが削がれていきます。形式的な手続きが多い会社では、従業員の意欲や気力も失われていってしまうでしょう。

■症状⑦理想論ばかり語っている

●具体的な声

「うちの経営陣は現場のことを何も分かっていない・・・」

「絵空事ばかり言われてもまったく共感できない・・・」

経営陣が従業員に対してビジョンを語ることは重要ですが、それが「理想論」ばかりになっている場合、大企業病に陥っている可能性があります。経営陣が理想論ばかり語っていて、現場の課題に対して適切な対策がなされない場合、従業員は経営陣の現場感が欠けていると感じ、それが不信感や不満へとつながっていきます。

また、経営陣が理想論を語るだけで、それを実現するための具体的な計画が示されない場合、従業員はどのような行動をすべきかが分からなくなります。その結果、従業員のモチベーションが低下し、会社から気持ちが離れていってしまいます。

■症状⑧能力不足な人ばかり出世している

●具体的な声

「頑張って成果を出しても報われない・・・」

「評価に公平性がないから、やる気が起きない・・・」

能力・スキルが乏しい従業員が出世している会社は、大企業病に陥っている可能性があります。大企業においては、年功序列で昇進・昇格が決められる例も見受けられます。その結果、長く働いているだけで能力が乏しい従業員が管理職になり、人材の適切な配置がなされなくなることがあります。

能力が乏しい従業員が評価されているということは、優れた能力を持つ従業員が適切に評価されていないということです。そのような会社では、従業員が評価制度に不信感を抱き、組織内で健全な競争が生まれなくなります。優秀な従業員のモチベーションが低下して、離職につながるケースも少なくありません。

▼大企業病を改善する「モチベーションクラウド」はこちら

モチベーションクラウドサービス資料

大企業病を発症する原因とは?

ここまでは大企業病の代表的な症例をお伝えしましたが、続いて大企業病が発症する原因についてお伝えします。

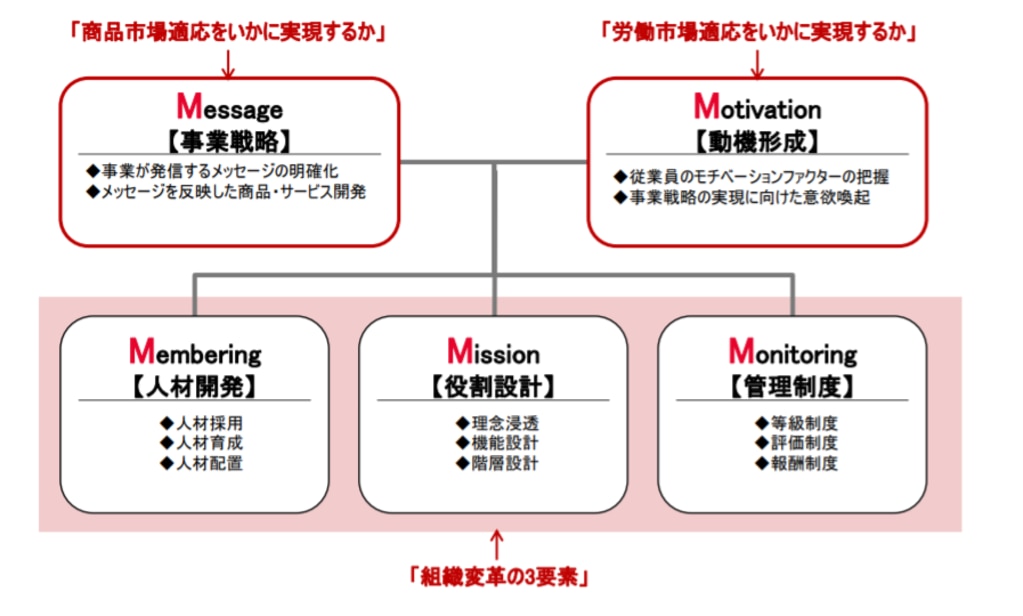

大企業病が発症する原因については、Mを頭文字とする5つのキーワードで構成された「5M」のフレームワークを通じて理解することが有効です。

上位水準にある2つのM(Message、Motivation)が示す「事業」と「組織」をリンクさせる上で、 下位水準の3つのM(Membering、Mission、Monitoring)を操作変数として扱うことが重要です。

上記のフレームワークを元に、大企業病が発症する原因を詳しく見ていきましょう。

■原因①Mission(組織構造・役割設計):組織の拡大

企業組織は規模の拡大に伴い、専門分化を進める必要性が生じます。その一方で、専門分化の度合いに比例して組織の一体感は弱まります。

部署が細分化されればされるほど、自部署のミッションと会社全体が目指す方向性の繋がりが希薄になってしまうのは当然で、セクショナリズム横行症や顧客視点欠落症は、まさに組織拡大による分化によってもたらされるものと言えるでしょう。

分化による組織の一体感の欠如を防ぐためには、各セクションの視界を共有する場を設けるなど、全体統合を定期的に行うことが重要です。

全体統合を怠ると組織がバラバラとなり、分化を怠ると組織拡大のスピードが鈍るため、組織の拡大・発展に向けては、分化と統合を適切にデザインすることが重要と言えるでしょう。

■原因②Monitoring(評価制度):チャレンジを奨励する制度がない

業績が安定している企業において、チャレンジを奨励する制度・ルールがない場合、従業員はすでに確立された手法に固執し、現状維持を選択します。

制度やルールは従業員の行動を規定するものです。現状維持で評価されているならば、リスクを犯して新しいチャレンジを行う可能性は低く、組織の停滞感を招きます。

前例踏襲・現状維持を選択する社員を増やさないために、チャレンジを奨励する制度を取り入れるのも一つの手であると言えるでしょう。

■原因③Mission・Membering(理念浸透・管理職育成):理念や経営方針が浸透していない

企業組織は規模の拡大に伴い、専門分化を進める必要性が生じることを、先ほどご紹介しました。分化によって組織の階層が増えることにより、経営と現場の距離が離れ、現場の従業員に理念や経営方針が浸透していないことも、大企業病を発症する一つの原因といえるでしょう。

理念や経営方針が浸透せず、経営と現場で視界のズレが発生することは組織の統制が失われることに繋がりかねません。

理念や経営方針を浸透させ、従業員に望ましい行動を促すには経営トップからの定期的な発信はもちろんのこと、各階層を繋ぐ管理職が「結節点」として機能することが重要です。

■原因④経営・業績が安定している

どんな企業でも業績の安定を目指しますが、業績が安定すると、変化を嫌うようになったりチャレンジ精神が失われたりして、「現状維持でOK」と考えるようになります。「今安定しているのに、わざわざリスクを負ってチャレンジする必要はない」という考えから、どんどん安定志向に傾いていきます。

このような組織風土が定着してくると、積極的に変化を起こそうとする従業員より、波風を立てず、安定を保とうとする従業員のほうが評価されるようになっていきます。結果的に、組織としての活力が失われ、大企業病に陥っていくのです。

大企業病による企業への弊害・リスク

ここまでは大企業の症例・原因についてお伝えしてきました。続いては、大企業病がもたらす弊害についてお話します。

■弊害①生産性・意思決定スピードの低下

大企業病がもたらす弊害の1つとしてまず「生産性の低下・意思決定スピードの低下」が挙げられます。この弊害については、セクショナリズム横行症や組織ルール形骸症の発症が大きく関係しています。

個別最適を優先するセクショナリズムは、業務に非効率を生じさせ、「部門間」「職種間」「職場内」でのコミュニケーションが閉塞されます。血栓ができている状態では、適切なコミュニケーションをとることが難しく、顧客価値の提供に向けた大きな障壁となり、生産性の低下を招きます。

また組織のルールが形骸化している場合では、目的喪失の手段主義や手続き主義で、決裁スピードが鈍化し、目に見えない機会損失が増大します。市場環境の変化が激しい現代では、命取りになる可能性があると言えるでしょう。

■弊害②優秀な人材が組織を離れる

大企業病がもたらす弊害の2つ目に「優秀な人材の流出」が挙げられます。この弊害については、既決感蔓延症・セクショナリズム横行症・顧客視点欠落症の発症が大きく関係しています。

先述の通り、組織が過去の成功体験を引きずっている場合、前例主義・現状維持に陥り、変革に向けた動きは阻害され、組織に「どうせ・・」という諦めムードが漂います。

結果的に進取の気概を持った社員のモチベーションを低下させ、最悪の場合会社を去り自主性に欠けた社員だけが会社に残る可能性も考えられるでしょう。

また顧客最適ではない姿勢・社内政治がはびこる環境についても、人材流出を高めるリスクの一つです。

■弊害③新市場の開拓や新商品の開発が遅れる

大企業病がもたらす弊害の3つ目として「新市場の開拓や新商品の開発が遅れる」ことが挙げられます。この弊害については、既決感蔓延症・顧客視点欠落症・組織ルール形骸症の発症が大きく関係しています。

組織内に「どうせ提案しても・・」と諦めムードが漂っており、「出る杭は打たれる」風土であれば、従業員起点で新市場の開拓や新商品の開発などの新たな取り組みが鈍化するのは自明のことです。

加えて顧客視点が欠けた組織では、内部の顔を伺うだけでマーケットの動きには感度が低く、 仮に従業員からアイデアがあったとしても決裁を行うスピードが遅いため、市場環境の変化スピードに適応するのは難しいといえるでしょう。

▼大企業病を改善する「モチベーションクラウド」はこちら

モチベーションクラウドサービス資料

大企業病を克服するための対策と事例

ここまで、大企業病の症例・弊害をご紹介してきました。ここからは具体的に大企業病を克服するための対策と事例をお伝えします。

■大企業病を克服する上での前提

大企業病の克服にあたっては、「その症状・原因を捉えるフレーム(先述した5つのM)」と共に、「どのような順番で手を打っていくか」という設計が重要です。

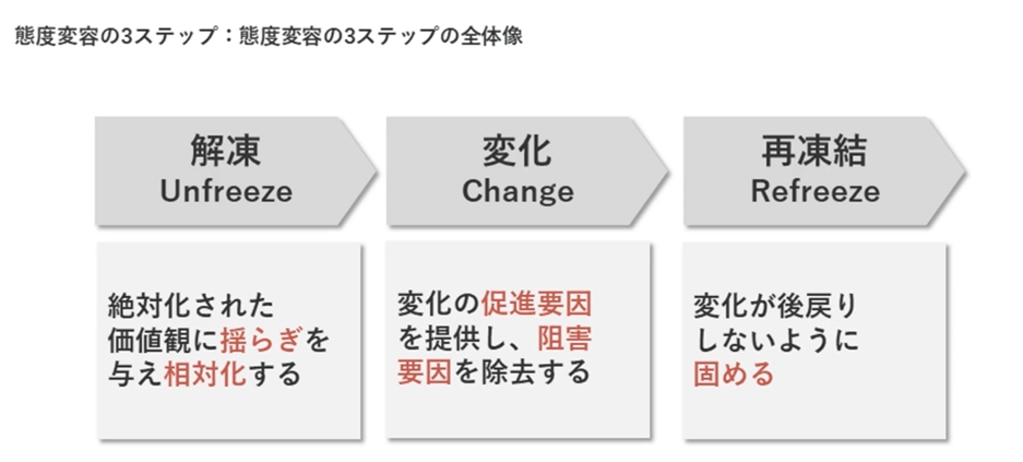

どのような順番で手を打っていくかについては、ドイツの心理学者であるクルト・レヴィンが提唱した「態度変容の3ステップ」を活用することが有効です。

態度変容を生み出すにあたっては、

「Unfreeze(解凍)」→「Change(変化)」→「Refreeze(再凍結)」

の順番で進めていくことが必要だとレヴィンは提唱しています。

具体例を交えてご説明します。

仮にあなたが「四角い氷を丸い形の氷に変えてください」と言われた場合、どのように四角い氷を丸い形に近づけるでしょうか。

正解の一例は「氷を一度溶かし、丸い型にいれて再凍結する」ことです。

一方で「アイスピックで角を削って丸い形に近づける」ことをイメージした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに後者も手段の一つとしては考えられますが、アイスピックで四角い氷を削った場合、いびつな形になる可能性があり、最悪のケースとして氷が割れてしまうケースも考えられます。

このように、組織の変革においても変化から入ろうとするのではなく、それ以前に氷を溶かすステップと言える、変化に対する危機感の訴求や期待感の醸成が必要不可欠となります。

人間は「今のままでいたい」という「現状維持バイアス」が働き、変化を恐れる生き物です。そのため、いきなり「Change」を押し付けるのではなく、まず「Unfreeze」のフェーズで相互不信を解き、現状に対する危機感の訴求・変化に向けた期待感を醸成した上で、望ましい変化を促すステップを踏むことが重要です。

加えて「Change」で変化を生み出した後、変化が後戻りしないように仕組み化や習慣化を促す「Refreeze」のステップも忘れてはなりません。仕組みや習慣に落とし込み、変化を実感させることで変化の後戻りを防ぐことが必要です。

この態度変容の3ステップを踏まえた上で、具体的な対策方法について事例を踏まえながらご説明していきます。

■対策①Mission(理念浸透):全体統合を定期的に行う

先述の通り企業組織は規模の拡大に伴い、専門分化を進める必要性が生じます。その一方で、専門分化の度合いに比例して組織の一体感は弱まります。

そのため専門分化された各セクションの視界共有を行い、会社を俯瞰し、時間軸と空間軸を広げること、場を設けることが非常に重要となります。

定期的に全体統合の機会を設けることで、セクショナリズムが横行する予防策になります。

【事例】

リンクアンドモチベーショングループ

【施策】

「3ヶ月に1度の全社総会」

リンクアンドモチベーショングループは多くのグループ会社を抱えており、従業員は1000名を超えます。拡大を続けるリンクアンドモチベーショングループで、全体統合の施策として効果的に機能しているのが、「3ヶ月に1度の全社総会」です。

全社総会はグループの社員が原則全員参加となっており、優秀な社員の表彰・経営トップからのメッセージ発信が行われます。全員が一堂に会する総会で、全社的な視界共有を行うことで自部署だけの視点を脱し、全社視点を取り戻す機会となっています。

■対策②Memberring(人材育成・人材配置):管理職の再選抜・抜擢を行う

組織の階層が増えるほど、経営と現場の距離が増大するため、双方を繋ぐ「結節点」として管理職の存在が重要となってきます。この「結節点」がうまく機能していない場合、理念や経営方針が現場に浸透せず、経営側の意向とは異なる行動を現場の従業員がとる結果を招きます。

またマネジメント閉塞症に代表されるように、管理職が部門最適の意識を強く持っていると、タテ・ヨコのコミュニケーションが閉塞し、組織内に諦めや無関心が蔓延します。

このように管理職は非常に重要な役割を担っており、管理職層の育成は非常に重要なテーマであると言えます。

■対策③社内コミュニケーションを活性化させる

大企業病から脱するうえで重要なのが、風通しの良い組織をつくることです。組織や業務の分業化が進むことで部門間の溝が深まり、各部署の利害によって物事が進まなくなるのが大企業病の一つの特徴です。また、部下が上司に意見することがなくなり、イエスマンが増えてくるのも大企業病の特徴で、上下の関係性が健全なものではなくなっていきます。

大企業病から脱するためには、上下左右のコミュニケーションを活性化することが重要です。他部署の従業員と情報共有をしてお互いの業務や立場を理解し合えたり、上司・部下間で忌憚のない意見交換ができるようになったりすれば、大企業病を克服していくことができるでしょう。

▶関連コラムをチェック:社内コミュニケーションを効果的にするポイントとは?組織におけるコミュニケーションの必要性から解説!

https://www.motivation-cloud.com/hr2048/37362

■対策④外部に依頼して客観的な意見をもらう

自社が大企業病に陥っていても、経営陣がそれに気付いていないことも少なくありません。もし気付いていたとしても、「ある程度の規模になれば、こうなるのは当たり前」と考える経営陣もいますし、経営陣そのものも大企業病に陥っており「このままで良い」と変化を避けるようになっている可能性もあります。

このような場合、人事や現場の従業員が声をあげても組織改革を推進するのは難しいので、外部の経営コンサルタントや人事コンサルタントの活用を検討すべきです。外部の目を入れることで、客観的な指摘やアドバイスをもらえるので、大企業病であることを受け入れ、組織改革へと向かうきっかけになるでしょう。

■対策⑤人事評価制度を見直す

大企業病の症状としてよく見られるのが、従業員が新しいチャレンジをしなくなることです。「できない理由」ばかりを考えるようになったり、アイデアがあっても上司に提言しなかったりと、事なかれ主義に陥っていくのは大企業病の一つの特徴です。

このような組織風土を変革するためには、人事評価制度を見直すのも一つの手です。挑戦すること自体を評価するような人事評価制度に刷新することで、従業員のチャレンジを促進することができます。それと同時に、失敗を否定せず、チャレンジを称える文化を醸成していくことも大切です。

人事評価制度については、以下の記事で詳しく解説しています。

>> 人事評価制度とは?目的や導入方法は?メリット・デメリットを徹底解説

https://www.motivation-cloud.com/hr2048/c232

【事例】

タビオ株式会社

【施策①】

「ビジョンを体現する若手管理職を責任ある役職に抜擢」

タビオ株式会は社「靴下屋」「タビオ」「タビオメン」等の靴下専門店ブランドを日本全国・海外に展開する企業です。

創業から50年を過ぎ、企業の成長モードは「再生モード」を迎えていました。組織としては「マネジメント閉塞症」を発症し、ミドル層の自己防衛意識が強まり、会社全体としての一体感や連携が失われていました。

その変革の一手として行われたのが、ビジョンを体現している若手管理職を責任ある役職に抜擢することでした。

抜擢に至るまでのプロセスとして、今後の自社事業課題のプランニング・社長との個人面談等を行い、今後のタビオを背負う人材であると判断された管理職は責任ある役職に異例の抜擢をされました。

このように変革を推進していくためには「即時即決できる」「明確なビジョンで引っ張れる」人材を各セクションのリーダーに据えていく必要があります。加えてこのような抜擢を行う際には、「同時多発的に行う」ことがポイントです。

誰か1人だけを上に上げたり、下に下げたりすると、その人だけにフォーカスがあたってしまい、変革半ばの組織では不要な憶測が飛び交う恐れもあります。

同時多発的に行うことで、変革に向けた期待感の醸成・変革へのコミットメントを示す機会になり、同時期に抜擢されたメンバーが横並びで競い合うこともできます。

【施策②】

「選抜制で管理職のマネジメント力を強化するプログラムの実施」

優秀な管理職の抜擢と同時に推進したのが、管理職のマネジメント力を強化するプログラムの実施です。管理職の中でもさらに対象者を選抜し、タビオの今後について議論を交わすなど、半年にわたりプログラムを行いました。

プログラムを受講したメンバーが各本部でビジョンを語ることで、各部門が自らの役割を理解するようになったり、現場から様々な取り組みが生まれたりするなど、一連の施策により「マネジメント閉塞症」「既決感疲弊症」の改善が見られる結果となりました。

【参考資料のご紹介】

マネジメントに必須なポイントを独自の視点で解説

記事まとめ

今回の記事では、大企業病についてご紹介しました。

大企業病は発症すると組織を元の状態に戻すには大きな労力を要するため、早めに手を打つことが重要です。

今回ご紹介した大企業病の5つの症例に自組織が該当していないか改めて振り返って頂き、もし該当するようであれば早めに改善活動を推進することをおすすめします。

改善を進めるにあたっては「態度変容の3ステップ」に則り、今回の記事でご紹介した対策方法や事例もぜひ参考にして頂けると幸いです。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

大企業病に関するよくある質問

Q:大企業病は中小企業でも起こる?

大企業病に明確な定義はありませんが、保守的な組織風土や非効率な企業体質のことを言うのが一般的です。「大企業」病という名前が付いてはいますが、大企業病を発症するかどうかに企業規模や従業員数はあまり関係ないと言われています。

もちろん、組織が大きくなるほど意思決定に時間がかかるようになったり、各部門が個別最適を図るようになって部門間連携が阻害されたりするようになりますが、このような症状は大企業でなくても見られます。中小企業の経営者の方々は「うちは中小企業だから大企業病にはならない」と考えているかもしれませんが、中小企業でも大企業病になる可能性はあるので、常に組織状態を正確に把握しておくことが重要です。

Q:大企業病の割合は?

大企業病には明確な定義がないため、大企業病の割合を求めるのも困難ですが、2015年にリクルートマネジメントソリューションズ社が興味深い調査をおこなっています。

この調査は、従業員数500名以上の企業で働く男性正社員を対象におこなわれた定量調査で、回答者に「自分の勤める企業が大企業病だと感じているかどうか」を尋ねています。その際、大企業病の定義は回答者が自由に想定するものとしています。この調査では、54.8%の人が自分の勤める企業が「大企業病である」と回答しています。次いで、「どちらとも言えない」が31.1%、「大企業病ではない」が14.1%という結果になっています。

※参考:「大企業病」を患う組織の実態 | リクルートマネジメントソリューションズ

https://www.recruit-ms.co.jp/research/journal/pdf/j201602/m41_survey.pdf